本文来自微信公众号:馒头说(ID:mantoutalk),作者:馒头大师,头图来自:《请回答1988》

1

在上海话里,其实是没有“街机厅”这种说法的。

我曾想过其中的原因,可能是因为“街机厅”这个词,用沪语连起来发音挺难的,所以上海人叫“街机厅”一般是叫“游戏机房”——出于书面用语于习惯,接下来还是统称“街机厅”吧。

“街机厅”这种事物,对现在的孩子来说,应该是很陌生了。可能也会有一些孩子会说:

“噢,我知道的,就是那种地方很大很大,有各种游戏机的地方,会出一张张券的,可以兑换奖品的。”

应该说也沾一点边吧。

但对我们这代人来说,你提起“街机厅”这三个字,脑海里浮现出的绝对不是这样一个画面。

它曾遍布每一个城市的大街小巷,堪比现在便利店的密度。

它也是一个一言难尽、伴随着我们这代人成长的存在。

2

考虑到这不是一篇考证上海街机厅发展消亡史的历史文章,所以接下来只是谈谈个人的回忆和感受。

我第一次接触街机厅,应该是在五角场的翔殷电影院地下室。

那时候我应该是小学三年级前后,是邻居大哥哥带我一起去的。如果是我一个人,那是断然不敢去这种地方的——大家都知道,街机厅本来就是鱼龙混杂的地方,而那个年代的上海滩五角场,懂得都懂。

所以你也看出来了,去街机厅是要瞒着家长的,因为在他们眼里看来,去街机厅和清朝末年一头钻进抽大烟的鸦片房并没什么大区别。

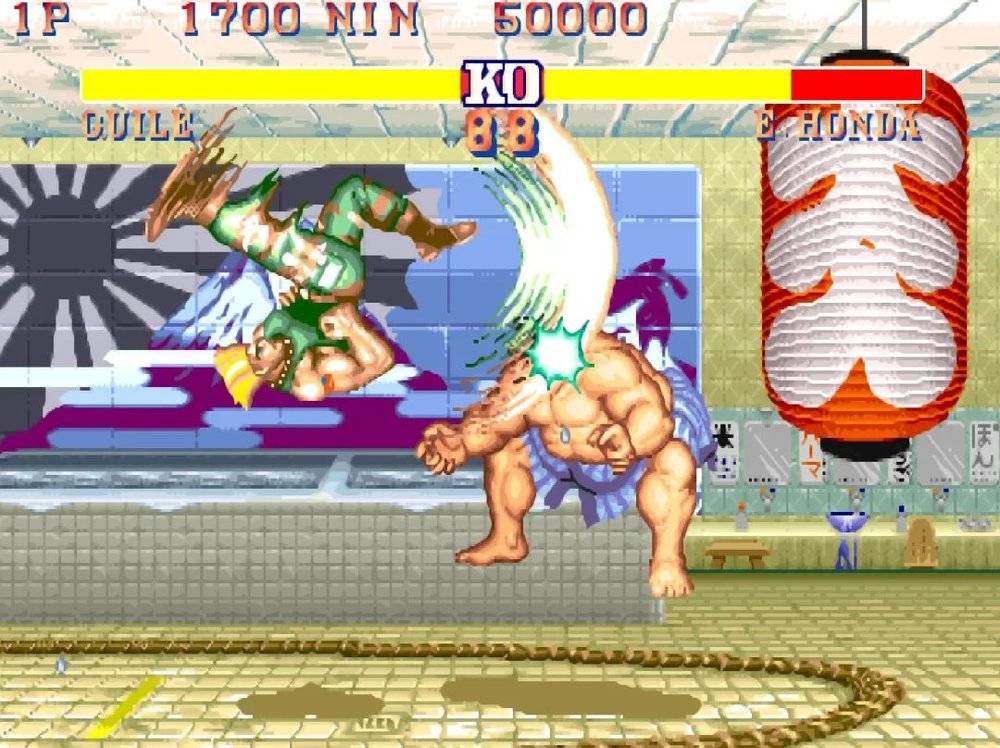

那时候街机厅的“明星机器”无疑是“街霸”系列。有点实力的街机厅,往往能在最醒目的地方排出三四台甚至七八台“街霸”的机器,至于其他什么“吃豆人”,“大金刚”之类的机器,都得靠边站。

你只要一进街机厅,就能听到此起彼伏的“阿道根~~”,“蚝油根~~”,“马力斯顾~”的吼叫声,伴随着各种摇手柄,拍按键的声音,以及各色人等嘴里吐出的各种标点符号——哦,烟雾缭绕肯定是少不了的。

那时候的游戏币,印象里应该是3毛钱一块,有贵有便宜,视地方不同。这对当时很多孩子乃至混社会的青少年而言,绝不是一个便宜的价钱,所以往往是一个人玩,后面一群人看——有人纯看热闹,有人偷学绝技。

一般过段时间,就有手痒的人,或觉得在玩的这哥们是个菜鸡,于是抠抠索索从裤兜里掏出一块牌子(游戏币),塞进去,坐下,开始挑战对方。

“街霸”是个很公平的游戏:赢的继续坐庄,输的滚蛋走人。大家约定俗成:你输了,要么再塞块牌子继续挑战,要么自己站起来,把位子让出来,换下一个愿意挑战的人。

“街霸”系列盛行的时候我年纪尚小,水平一般,小次郎的“耗油根”经常操半天操不出来,“拳王”阿里的“通背拳”也经常卡壳,所以往往站在后面观摩。后来据说是香港人改了主机板,流进内地一批“升级版”的街霸:比如小次郎或“红疯”一个“耗油根”还能带出一排的气功波。这种华丽的玩法更不是我能驾驭的,只能继续乖乖当看客。

对了,像“红疯”这种名称,都是大家给《街霸2》里人物取的诨号,类似的还有“叉子”,“苏联老模子”,“野人”,“警察”,“相扑”……玩过的人,一说这些名字,应该都会会心一笑。

打街霸的人,每当赢了的时候,往往会有相同的动作:当游戏屏幕在回放对手被击飞的慢动作时,手上依旧下意识重复上一个大招的动作,或者胡乱地按几下键盘,然后抖抖肩,下意识地抬头四处张望,仿佛在找人——他其实绝不是在找人,而是在告诉围观的人:酷伐?牛伐?帅伐?你们谁还来?

一样东西你要上瘾,前提是你觉得你会玩了。

让我觉得熟练上手的游戏不是“街霸”系列,而是《三国志2》。

3

大概从我读初一的时候开始,《三国志2》渐渐成了上海各大街机厅里的“当红炸子鸡”。

诚然,那时候的“街霸”系列并未退出历史舞台,而像《名将》《惩罚者》《恐龙岛》这类游戏也各自有一批拥趸,但那时候玩的人最多的,围的圈最密的,肯定是《三国志2》。

现在回过头来看,《三国志2》这款游戏的设计者,还是颇懂消费者心理的:第一关BOSS李典,设计得很菜,一般甚至小白也能轻松过,但第二关BOSS夏侯惇的难度就明显超纲了,连老手一不留神也会翻车,所以大多数人的牌子都交代在这里了。但你打过了夏侯惇,第三关的许褚却又没那么难了……

我到现在还记得,过了夏侯惇会有一个奖励关,要比赛谁先把面前的肉和包子吃完,操作者需要大幅度转手柄和用力按键——这无疑是很损耗机器的,所以很多街机厅的老板会明令禁止这一行为。我记得有一次我和小伙伴在复旦大学射击靶场外包出去的一家街机厅里偷偷转了手柄,被老板瞪眼怒喝一声:“两只小赤佬,给我滚出去!”

我的《三国志2》水平还是可以的,最擅长使用关羽,其次魏延,张飞凑合,赵云和黄忠不行。巅峰时期可以一块牌子(一条命)打到吕布(游戏的倒数第二关的大BOSS,其实等于最后一关,因为最后一关曹操很好打)——吕布面前肯定是要死的,因为实在太变态了。

当时我打《三国志2》,身后也是颇有一批围观者的,但这种围观并不会给我带来压力,反而会让我更添动力。不过最让我“化压力为动力”的一次经历不是观众带来的,而是街机厅老板带来的。

那次的事情是这样的:

因为游戏币对我们学生而言还是太贵了,所以会有各种办法作弊,比如用铅丝“钓”出已经投进去的游戏币这种。但这种作弊手法我是从来不用的,我宁可站在旁边看人家玩。

但有一回我确实没忍住:学校旁边新开了一家街机厅(后来学校周围就不允许开了),环境好,机器也新,但游戏币要1元钱一枚——这在当时对我们来说简直是天价。不过很快就有同学发现,另一家老旧游戏厅3毛钱一枚的游戏币,重量和尺寸同这家游戏厅是一样的,换句话说,是可以通用的。

这件事一传十,十传百,很快就成了全校皆知的秘密。我们每天都去买很多3毛钱的游戏币,然后到1元钱的街机厅去打。直到有一天,当我和我的一个同学塞进两枚3毛钱的游戏币,开始兴致勃勃地打《三国志2》的时候,街机厅的老板忽然站到了我们身后。

当时的恐怖气氛可能超过希区柯克任何一部影片营造的环境:外面电闪雷鸣下着大雨,游戏厅里只有我们两个,老板当着我们的面,掏出钥匙,蹲下打开了我们那台机器的投币箱,掏出几枚3毛钱的游戏币,面无表情地冷冷问我们:

“这是什么?”

我的同学当时就慌了,哆哆嗦嗦想要认错,我心里也慌,但看到投币箱里还有一堆一元的游戏币,连忙暗暗踢了同学一脚,然后强自镇定回答:

“不知道啊,这是什么?我们投的是一元的啊!”

其实这句话多少已经暴露了——你怎么知道这不是一元的?

但老板倒也被我问住了,因为在一堆混杂的游戏币中,他确实无法证明那几枚就是我们投的,毕竟当时又没有摄像探头。

所以他嘟囔了一句,锁上投币箱,就走了。

心跳速度从180下降到正常水平的我,之后发挥了最好的水平——第一次一条命就打到了吕布面前,够我回学校吹一个星期牛皮的了。

当然,街机厅带给我们那代人的回忆并不完全都是美好的。

提起那个时候的街机厅,很多人都很容易关联到一个词:

“拗分”。

4

“拗分”也是上海话。

“分”在上海俚语里有“钱”的意思,“拗”这个词做“拗断”的引申理解,所以“拗分”,就是抢钱,敲诈的意思。

在街机厅没被拗过分的小孩是不存在的,如果没有,那是你去得不够多。

我第一次被“拗分”就是在五角场的街机厅,在一台“街霸”的机器前。我看到前面一个人不玩了,于是就塞了一枚游戏币,准备坐下来玩一盘,这时候斜刺里杀出一个穿白衬衫但第一和第二格扣子都不系的长发小青年,一屁股把我挤走:

“来,让阿哥代你打一盘。”

其实这在“拗分”行为里是最文明的一种了——只黑你一盘游戏,不抢你钱。

那时我也就读小学,哪敢申辩,红着脸走了。走到门口,看到另两个高个子在角落里拦住了两个初中生模样的学生,叫他们把衬衫口袋里的钱都交出来——这才是“拗分”的标准姿势。

说来也怪,我可能长得比较高大,所以基本没被拗过分,但在初一时经历了一次“拗分”,还是惊动了不少人。

那是在四平路的一家游戏机房,其实那天我已经玩好出来准备回家了,走过一片小树林,两个社会青年闪了出来,其中一个拍拍我的肩,叫我进去“聊聊”。

这也是“拗分”的标准流程了。

当时我就拒绝了,然后他来扯我,我甩下书包就和他们两人打了起来,混战中眼角挨了一拳,肿了起来,但对方也没讨到什么便宜,吃了我好几脚,所以抄起路边的一块砖想要来砸我的头,我头迎了上去,“来,你砸个我看看!”

他举砖头的手停在半空,犹豫了半晌,放了下来。旁边那个忽然走上来拍拍我的肩,递过来一根烟,我说我不抽。

后面的那幅画面就很奇妙了:我们仨坐在台阶上,他们俩抽着烟,其中一个猛吸了一口,朝天空喷了一团烟雾,转头对我说:

“册那……侬嘎老卵,是留级生吧?”

我当然不是留级生,那时候我的学习成绩在年级能排进前十,我只是喜欢打游戏。

那场“拗分”行动就以这样奇怪的结局收场——他们没有抢我的钱,临走还约我下次一起玩。但回家后,我肿起的眼角无法瞒过家里人,我说我摔了一跤碰到了。然而第二天学校老师就知道了真实原因,应该是当时小树林附近有我们学校的同学看到,回去和老师报告了。

于是,我毫无疑问就成了老师们展现街机厅危害的最佳教材——写了检讨,还不止一份,就差在全校师生面前朗读了。

现在回过头来看,老师的话当然是对的,去当时的街机厅确实是坏处不少,青少年确实尽量别去(当然,现在也不用禁止了,这东西不存在了)。

但那时候也是控制不住,眼角的伤还没好,我又拉着同学成群结队去游戏机房了。

一方面,是因为游戏还是有吸引力的,另一方面,还有一个原因。

5

我曾经在一篇文章里说过,游戏其实是孩子们的一种“社交货币”。(【侃游·第六期】我们来聊聊家长、孩子和电子游戏)

在我们那个时候就是这样:男生群里分成两个圈子:去街机厅的,和不去街机厅的。

不去街机厅的,基本都是乖孩子,课间会做上节课布置的作业的那种。而去街机厅的,课间往往就在讨论打街机的心得体会,或者吹嘘自己战绩:张飞的“旋风大马桶”应该怎么操;如何保证在最后一刻只取BOSS项上人头而不是将他四分五裂;昨天一条命打到了张辽……

其实课间聊游戏的当然不是都不爱学习的孩子,比如当时我就是班级的学习委员。大家在聊兴趣的同时,背后也在寻找一种相同的“标签”。再加上当时“去街机厅”是带有一些危险性的,老师也是禁止的,这对青春期的孩子来说,有一种“叛逆”和“冒险”的乐趣和成就感。

在这一刻,能加入“聊游戏”这个圈子里的孩子,都是有一种莫名优越感的:我敢,我懂,我参与,我会玩,我们是一个圈子的……所以这其实也是一种“社交”。

那么,不玩游戏的那个圈子,是不是“铁板一块”呢?并不是。确实存在对游戏丝毫不感兴趣的同学,但不少其实是心动的。每天放学去街机厅的人群里,总有几个是只看而从来不打的,他们只是想显得合群,不想被孤立……

我自己就碰到过一个。

在高中有一段时期,我的学习成绩不好,有时候就会一个人去街机厅打三国解闷。其实那时候“拳皇97”已经成为街机厅的最热门机器了,我水平其实还行,但我还是喜欢玩三国。

偶尔我还会玩一种类似“黑白翻转棋”的游戏,这台机器打了一点小小情色擦边球——和你对弈的都是美女,你赢一次,她们就会脱掉一点衣服(但绝不会露出什么)。这棋我下得很好,所以每次我玩的时候身后也会围一群人——我当然知道他们不是为了观摩我的棋艺。

我们年级有一个和我交往非常普通的学霸,我们在一个课外兴趣班做同桌。有一天他忽然说,想让我带他去街机厅,因为他从来没去过,也不知道怎么玩。

于是每周我都会带他去五角场139路车站附近一家叫“悟空”的街机厅,他会买一堆游戏币请我打,我就带着他打三国,打名将,打恐龙岛。没多久,他就能和他们班的一群人去街机厅一起玩耍了。

我有时候也想,他是真的喜欢来街机厅打游戏吗?我估计他应该也是喜欢游戏的,但更可能是喜欢那种感觉——能和一群同学吆五喝六去街机厅,融入集体的感觉。

你敢去街机厅,会玩街机,会被视为加入一个圈子的一种“投名状”。

但那个年代,应该也是街机厅最后的辉煌了。

没多久,网吧开始在上海的街头巷尾出现了。我们这群人放学后的目的地,迅速转了地方——去网吧“操机”,很快又成了新的社交货币。

而街机厅的数量,以肉眼可见的速度减少了。

6

毕业工作后,到了真的可以无忧无虑去街机厅玩的时候,却反而很少去了。

记得工作的前两年,下班晚,还会叫上几个好友或同事,一起去“卢工”玩玩——卢湾区工人俱乐部。在那个年代,每个城市的街机厅都有自己的“圣地”,在上海,“圣地”的名字叫“卢工”和“烈火”(街机厅)。

那时候一枚游戏币大概是1元还是2元,已经记不清了。钱已经不是什么问题了,一买就可以买一大摞。问题是这摞游戏币在手里“哐啷哐啷”,却找不出什么想玩的游戏。

再后来,类似“汤姆熊”这样的游艺厅开始慢慢出现了。带着汤圆妹去玩过不少次,那纯粹是陪女儿玩的心态了。

有一次,在一家“汤姆熊”看到角落里放了几台机器,其中有一台,正是《三国志2》。

实在是忍不住,拉着汤圆的手走了过去,坐下来塞了一枚游戏币,对坐在一旁的汤圆说:

“这个游戏,爸爸以前打得可好了……”

熟悉的画面,熟悉的音乐,熟悉的手感,但那种熟悉的感觉却回不来了,几乎没有悬念,第二关夏侯惇面前就死了——还是两条命的游戏币。

汤圆倒是看得很认真,笑着说:

“爸爸,你不是说你打得很好的吗?”

我站起身,拍拍屁股,尴尬笑笑:

“发挥失常,发挥失常……”

站起身,拉着女儿的手离开了机器。走几步,回头望去,游戏屏幕里的关羽受伤跪在地上,旁边是一个倒计时——只要你投入一个游戏币,就可以续命继续玩了。

我晃了晃手里的一大袋游戏币——那曾是我们多少人年少时的梦想——牵上了女儿的手:

“走,爸爸带你抓娃娃去!”

7

最后附上一张照片,是我前几天拍的。

我家附近一个商场开出了一个很大的游艺厅。我有一天经过,忍不住钻了进去,看到正好有一台《三国志2》,而一位和我年龄相仿的大叔,正独自坐在那里玩着(看画面,应该是魔改的“三剑圣”版)。

拿出手机,按了一张背影。

谨以此,纪念我们这代人一去不复返的街机厅岁月。

本文来自微信公众号:馒头说(ID:mantoutalk),作者:馒头大师