“撤县设区”被叫停,谁家欢喜谁家哭。本文来自微信公众号:江南智造总局(ID:SouthReviews_csj),作者:赖镇桃(南风窗长三角研究院研究员),编辑:陈莹,原文标题:《安徽,还是晚了一步》,头图来自:视觉中国

如果你与一位“85后”吴江人打交道,他在介绍时可能会对自己的出生成长地加以调侃:“生在吴江县,长在吴江市,活在吴江区。”

魔幻的个人叙事,实则对应县城的区划演变。上世纪90年代中后期及世纪之交,撤县设市大潮下,一些经济实力较强的县升级变成了县级市。十几年后,“撤县设区”风靡,县级市又改为区,被纳入到中心城市麾下。

“撤县设区”轰轰烈烈走过十年历程后,再次迎来“大转向”时刻。

继2021年国家发改委明确提出“慎重撤县设区”后,今年3月全国“两会”上,政府工作报告明确提出“严控撤县建市设区”。

从“慎重”到“严控”,一词之变,意味万千。

作为中国经济最活跃的地区,江浙的一些县市在过去30年间,成为“撤县设市”、“撤县设区”的先行者。

那么,在当前国内中西部众多县市翘首以待,希望能够成为下一个“撤县设区”受益者时,国家为何态度异常坚决地暂缓这波“撤县设区”潮呢?

如今回首“探路者”长三角区域的一些区县变更的案例,可能有助于解开人们心目中的一些疑惑或谜团。可谓,一把辛酸泪,谁解其中味。

一、何以踩刹车?

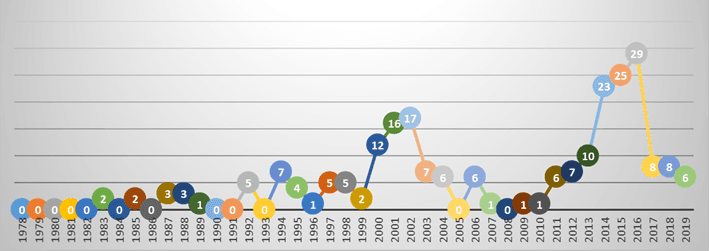

改革开放以来,国内经历了两轮撤县设市(区)的浪潮。

第一波肇始于上世纪90年代,于2000-2003年间臻于高潮。前者如苏州吴江,于1992年撤县设市;后者如杭州萧山、余杭,南京江宁、浦口,无锡锡山,镇江丹徒,则是撤县并入市区。

第二波高潮在2016年前后,随着国家进一步推动省直管县财政改革,削弱了地级市的财权。为了避免“钱袋子”外流,地级市又有了“撤县并区”的冲动。

然而,两轮撤县设区的爆发式增长,也带来了假性城市化——产业结构仍然以第一、第二产业为主,与城市化高度相关的第三产业并未培育起来,农民只是换了户口本,基础服务、公共服务还远未跟上。

甚至是一些远离城区的县,也被吸纳收编,造成中心难以辐射、畸形的城市空间结构。

2013年,南京撤销高淳县、溧水县,相应设区,进入全域无县时代。但高淳的城区中心,距离南京市中心直线距离达到80公里,中间还隔着隔壁省的马鞍山博望区。南京主城和郊区高淳在规划、产业、人口上的融合还有相当距离要跨越。

“一些地方政府,事实上形成了一种基于撤县设区的‘锦标赛’。由此带来的假性城镇化,特别是行政资源、财政资源的浪费,正在逐步消解撤县设区所带来的正向收益。”深圳大学中国市域社会治理现代化研究基地执行主任陈科霖向南风窗记者表示。

这,正有可能是近期国家踩下撤县设区“刹车”的原因。

一些中西部的县城翘首以待,希望能够“傍上大款”,成为某个市的区。然而,发达地区的不少县城则谈撤县设市色变,深层的顾虑则在于:一旦成为市辖区后,县域经济的活力将难以存继。

服从市域整体规划,意味着大项目,用地指标,优质教育、医疗资源可能流向中心城区。

财权上交市级政府,最后留给区内的收入反而落得捉襟见肘。过往有相当比例的财政留存可调配城建工商,以更大力度的政策优惠、基础配套招引企业和人才,一旦撤县设区,这一比较优势或将不复存在。

审批权和经济管理权上交,企业、市民需要行政审批或服务时,原本只要县里盖个章,现在却要往数十公公里外的市中心跑,“原来一天能办两件事,以后可能一件事都办不了。”知道所在县准备撤县设区的浙江企业家,曾这样向《南方周末》记者诉苦。

“权限太小,套进这个笼子,就没法发展了。”2012年,往日雄霸全国百强县前三的吴江撤市设区时,一位当地干部接受《瞭望东方周刊》采访时,也表露出同样顾虑。

2010年前后,苏州城建进入“太湖时代”,分吴江(市)、吴中(区)两大片区,共同推进滨湖新城项目。到2012年10月,吴江滨湖新城11个总部项目18幢大楼同时开工,吴中的滨湖新城就还停留在铺设基础设施上,“不是他们(吴中)不想做,是他们没钱没活力。”该名吴江干部这样认为。县级市与市辖区之别,可见一斑。

而苏州当年为了争取吴江并入市区,进行了持久的谈判拉锯。最后,苏州市政府确定了“五年五不变”的原则——即保持原县级市事权不变、保持经济管理权限不变、区划的完整性不变、优惠政策不变、保持机构及福利待遇不变,才得以顺利启动吴江撤县并区的进程。

2001年,萧山撤市变区前,为维持本地居民的福利和公共服务,也力争保持独立的财政支配权,最近几年才开始逐步融入杭州主城。

经济数据也骗不得人。江苏泰州下辖的一个经济强县姜堰,早些年也经历过撤县设区。如今的姜堰看着标兵渐远,无疑是焦虑的。

2011年,姜堰并入泰州城区前夕,全年GDP364.08亿元,同属泰州下辖的兴化市为459.46亿元,南通的海安县为429.52亿元。这三个县城相差不过数十亿。

“撤县并区”后,到了2021年,已成为市辖区的姜堰,GDP为781.51亿元,兴化市首次破千亿,达到1020.94亿元,升级为县级市的海安生产总值更达到1343.09亿元。姜堰已与曾经的兄弟县,在经济总量差距上拉开到数百亿元。

再看全国百强县榜,前十强县中,自主权更大的县级市居其九,可见“强县神话”的铸造,和底层的开放、活力密切相关。

二、难抑的撤县设区冲动?

当然,现实也不乏撤县设区后逆袭翻盘的案例。

2013年,同高淳一起被并入南京市区版图的,还有号称“南京后花园”的溧水。实际上,“后花园”不过是对曾经的小县城的美称,但并入南京后,即使是“抱来的孩子”,主城也大方给支持“拉扯”大。

要致富,先修路。在时任南京主官的推动下,S9、S7两条城轨开到溧水,小县城转眼变成双地铁新区,还有新开通的246省道串联南京主城与溧水。

高校不够,主城来凑。南京第三个大学城正位于溧水石湫,南京农业大学、南京林业大学先后在这里落地新校区。

产业结构也实现了提档升级。背靠江宁区和禄口机场,顺势协同作战,从以农为本转向新能源汽车、临空产业两大千亿级产业。

2010年,溧水的经济体量仅为邻县溧阳的57.4%,但到了去年,两者间的差距已经大大缩小,溧水的体量相当于溧阳的79.36%,接近八成。

可见,撤县设区的成效功过,核心还在于“小马拉大车,还是大马拉小车”。如若中心城区对所辖县域没有强大号召力,不论撤县设区的推进过程,还是纳入城区后的辐射带动,多少都显出有心无力。

然而,对地级市来说,撤县设区的欲望总是永恒且难以抑制的,这在强中心或者强县域的境况下都适用。

杭州撤临安市设临安区,将临安从郊区变为主城区,杭州整个市区面积增加70%以上,一跃成为长三角陆域面积最大的城市。伴随着城市面积的扩张,城市的发展空间大幅增加,城市的用地指标、功能覆盖和辐射范围自然就扩大了。

十年前,苏州“吞并”吴江后,也使苏州的市区面积一次性扩大了75%,摘掉了“市弱县强”的帽子。而市区经济总量占全市的比重,也大幅上涨。

多年来一直力推撤县设区的温州,也是苦于城区面积过小,土地资源限制了城市发展。温州辖五县代管三县级市,城区面积仅占全市面积10%不到,城市不论要向海还是拥江发展,都落入中心城区首位度不足之困。

财政收入最为直观。论总量,苏州2510亿元的公共预算收入,放在省内和全国都遥遥领先,但如果只计算市区板块的财政收入,全域市区化的南京才是大赢家,苏州市区的财政收入与南京相差近400亿元。县域财政省直管的体制下,“最强地级市”的市级留存瞬间少了一大截。

此外,撤县设区有时又是城市整体发展不得已为之的策略。比如南通,近年官方高调喊出打造“北上海”、“新苏南”的雄心,而要下好这盘棋,推动海门撤县设区是必不可少的一着。

地图上,海门西接老城,南望崇明岛,海门市变为海门区后,南通主城才能实现与上海直接接壤。北沿江高铁开通后,“上海下一站——南通”变得顺理成章,上海第三机场也得以放在面积更广阔的海门区,空铁换乘便利化,亦是为引入上海高端资源铺路。

近期,南通地铁1号线即将开通的消息频频刷屏。实际上,南通能成为江苏地铁“第六城”,很大程度上也得益于海门撤市设区的红利。

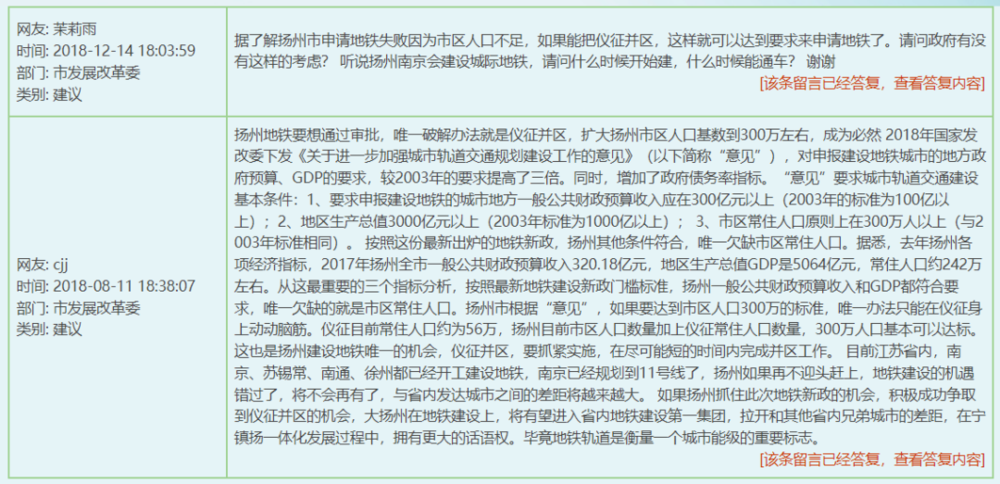

2018年,国办52号文立下“新规”,要求申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上,地区生产总值在3000亿元以上,市区常住人口在300万人以上。

行政区划调整前,南通在财政收入、GDP表现上都有过硬实力,唯独“卡”在了市区常住人口上——南通市区人口不过200万出头,单纯依靠人口自然增长、人口流入,要达到300万的及格线短期内难以实现。

但在海门并入市辖区后,南通市区常住人口就能快速补齐到327.53万,拿下修地铁的“入场券”。

扬州坊间时常涌动“仪征撤市并区“的声音,也是基于同一种逻辑。直到去年,扬州市区常住人口不过260万左右,所以不少扬州人看来,拥有50多万人口的仪征市,正是补上地铁缺口的一方“拼图”。

当然,地铁只是其中一个利好。地方想要提升城市规模、做大经济总量、做强市级财力统筹,撤县设区、快速“扩容”无疑是一重要“筹码”。

三、做大城市,还有戏否?

城市和县域之间总有股微妙的张力。

但新的政策导向,显然是在化张力为合力。既要继续做强中心城市,又要推进以县城为载体的城镇化。

2014年,国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,多处明确“增强中心城市辐射带动功能”。

但到了近期公开的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,相关表述已经转为要“促进大中小城市和小城镇协调发展”。

那么,大城市扩容的希望在哪?

陈科霖向江南智造总局表示,这三类城市更有可能通过中央审批:

一是中心城市发展与周边连为一片,原市区与新市区可实现有机融合。

二是中心城市发展有适度拓展边界的诉求的,这种情况通常会以缩小原县域边界,同时重新划分若干市辖区的方式实现扩容。

三是民族、边疆或因其它特殊情况由中央认定需要调整的。

相应的,“摊大饼”式的外延发展,县(市)离市区过远或者经济关联度差的,都有可能被一票否决。

“撤县设区本身只是一个政策工具,真正使得城市可以取得快速发展的关键影响因素有很多。一个城市没有形成强中心,撤县设区无助于问题的解决,反而有‘抱薪救火’之嫌。”陈科霖补充道。

目前看来,将撤县设区的扩容野心大胆写进“十四五”规划的城市,不计少数。

单是长三角内,就包括温州、嘉兴、芜湖、滁州等多个城市,宁波、泰州则模糊化表示要加快中心城区与周边县的同城化。

全国来看,长沙、郑州、昆明等省会城市也在力推“无县化”,来继续做大做强中心城市。

“撤县设市”冻结多年,一些强县也仍有摩拳擦掌升级为县级市的盘算。

苏南城市基本进入无县时代,苏中、苏北则希望“接力”2018年海安的撤县设市,盐城的建湖、阜宁,淮安的盱眙、涟水,已有官方表态正推进撤县改市。2018年5月,连云港时任市委书记项雪龙到经济强县、“水晶之乡”东海县调研时,也直白表示东海要“加快撤县改市步伐”。

在安徽,合肥在“十四五”规划纲要中明确提出,推动肥东、肥西、长丰与市区一体化发展,谋划推进“县改区”。滁州也表示,稳妥推进来安县、全椒县撤县设区,优化市辖区域区划设置;芜湖市也提及,推动南陵撤县设市。

只是,风向转变后,谁会成为撤县设区(改市)的“破冰者”呢?

本文来自微信公众号:江南智造总局(ID:SouthReviews_csj),作者:赖镇桃,编辑:陈莹