一

3月15日下午,四川雅江县呷拉镇白孜村发生了火灾,火势借风势蔓延到附近的山林。我当时在成都,看到天空变成了黄色,还未曾想到是火灾,后来看新闻,才知道是雅江山火飘来的浓烟。

一周后,我第一次去了帕姆岭寺,雅江县八角楼乡的一座山上,那时火灾还未完全熄灭,我也没见到动物们的身影,它们应该忙着寻找新的栖息地。比动物们更愁的,是依赖森林生活的当地人。当地藏民说,林子毁了,今年松茸减产,可能十年甚至二十年,被毁的林子都长不出松茸。

卖松茸是当地村民重要的收入来源,2023年雅江的松茸一斤卖200块左右,整个夏天他们都为这件事忙碌,有的家庭运气好,一天能采七八斤,一个夏天就能赚够一年的开销,还有结余。

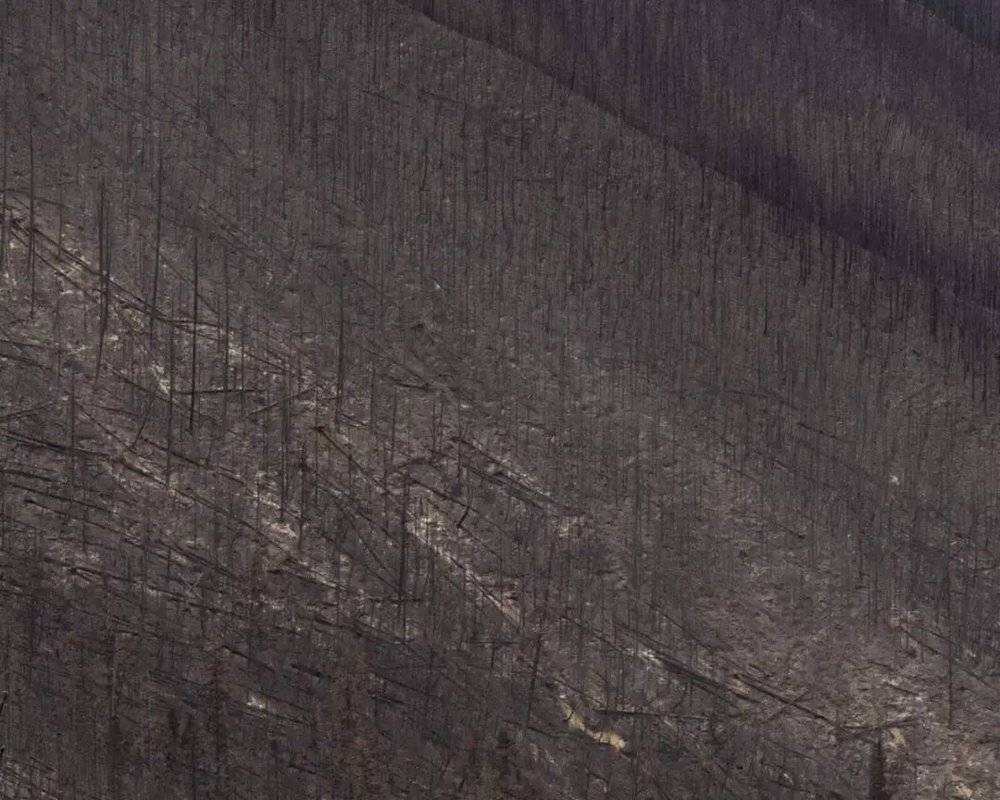

雅江山火的起火原因是工程方施工用火,突遇大风。但这场山火至今都还没明确统计出受损面积,只有当你站在高处往受灾处张望,才明白这场火的破坏力。漫山遍野的树林失去原本春天该有的模样,变成了黑色的柱子,立着或者倒在地上。在我们看不到的地方,还有更多被损毁的树林。

4月初,我第二次去帕姆岭寺。我的车刚开近寺庙,就看见几十只猴子守在路边要吃的,老猴子小猴子都有,那里是游客、村民与寺庙僧人的必经之路,它们等在路口,比去枯木林子里更容易获得食物。好心人会投喂零食,僧人也会准备些玉米粒。后来,在后山一个堆满坏橘子的地方,我看到了一头小鹿,一米高,深黑色的毛发,有斑点,屁股上还有一撮白毛。它啃食着被丢弃的橘子,车开到跟前时,它躲入了旁边的矮树丛,看到我拿起相机才跑着离开。

我站在帕姆岭寺后山的树林里,拍摄被山火焚烧过的树木。到达时,山上经历了持续一周断断续续的降雪,树木倒在雪地中,被碳化的部分已经开始裂开,露出中间黄红色的树心,要不了多久,它们就会化成土壤里的养分,重新滋养土地上其他的物种。

我们是否要为植物悲伤?也许它们有自己的循环,只是依赖于植物生存的人和动物,都在这场大火中损失惨重。

僧人们担心火灾后的土质结构能否像以前一样稳固。往年,夏天雨季来临时,雅江雨量充沛,植物的根系长年累月扎在土壤里,让土壤结构变得稳定、紧实,但是谁也不知道火灾后,植被大面积被破坏,土壤能否继续保持稳定?

被这场火灾波及的人,只能走一步看一步,面对灾难的变化,谁也不清楚未来该如何应对。

二

我对火的探究是从3月开始的,但没想到整个3月的拍摄都与火有关。

2月底的时候,我在桂林过年,还没过完元宵节,就听说贵州境内遍地起火。往年我也听说有零星的火灾,但都不成规模,今年似乎不一样,看气象局的火点分布图,同一时间地图上分布着几百个火点。

起火原因众说纷纭,有人说,是某些人放火烧中药材基地,也有说今年是九紫离火年,所以容易引发火灾。

那时我就想先去贵州走走,看看被山火烧过的地方。回成都后,取了车,叫上朋友,就往贵州开。

我们抵达的第一站是毕节市鸭池镇,到达后我有些懵,因为它就在市区边上,建筑与城市没什么区别,看周围的山头,也看不出山火的痕迹,只好停车去打听,找了个菜市场,连续问了几个挑菜卖的大姐,才确定具体地方是一个叫野鸡河的乡镇,还要再开半个小时山路。

不知道绕了多少个弯,终于看到一个山坡有数片焦黑的区域,我们知道自己终于到达第一个火场,即便火已经熄灭很多天,植物枯寂的状态还是很触动人。我们路过一片坟地,墓顶植物都被烧干净了。当地人说他们这儿的山火是祭祀时引发,点香烛烧纸钱都要用到火,加上今年干燥,一不小心就燃起来了,好在他们那不是林场,烧掉的是小树和枯草。

当地干部明显加强了防火巡逻,有辆装了喇叭的车在山间行驶,边走边播放防火事项,看到我一个拿着相机的生面孔,他们还亲自下车将我驱离。

“你来这干什么?”他们边问边打量我。

“我来拍拍山火后的植物。”我如实回答他们。

“这有什么好拍的?你是干什么的?赶紧走。”没说两句,他们便表达了希望我离开的意思,并且一再强调让我多拍正能量。

几分钟后,他们又找到我,让我必须离开。我不确定他们哪里来的权力可以这样做,是否合法,但也无心争辩,反正贵州几百个起火点,总有可以拍摄的地方。

离开野鸡河的火场后,我们在毕节住了一晚。第二天沿着国道、省道,一路寻找火场,除了看火点分布图,还要找老乡们打听。

在毕节市大方县,一个彝族蒙古族自治县,下属乡镇的一个起火点,我们正拍着,遇到了一个骑摩托穿毛线拖鞋的护林员,他和同事每天都要巡山,每个人负责不同的区域,一个月领800块,不用巡山时,自己就忙农活,待遇还算可以。

他回忆春节起火那阵子,他与二十几位护林员、村民、政府人员总共四十多人参与了灭火,忙了一天一夜。他们这里偏,火势也不大,消防队来了也晚了,就自己砍出了隔离带,等隔离带里面的植物烧完就安全了。火灭了之后留下一个漆黑的山头,与远处的黑山羊肤色一样黑。

我向他打听山火的原因,他说警情通报上都写着,祭祀引发的火灾,烧纸钱时遇到风,把燃火的纸钱挂到枯枝旁,就燃起来了。我问他,彝族也烧纸钱?他说都这么过,只不过春节后很多人出去打工,清明节回不来,春节就提前祭拜了。

在纳雍县的火场,我们也遇到了一位护林员。他带我们爬上陡峭的山坡,那里着火面积有700亩,封山育林前种植的杉树与松树均遭了灾,松果带着叶子坠在地上,有层金黄色的光泽,树木与土地被烧成黑色,它们组合在一起有枯寂的美感。

护林员说,烧毁的树木还不知道如何处理,可能砍伐了卖给工厂,然后再考虑种新的树苗。在山区里,耕种的面积有限,所以树木作为一种资源,在政策许可的情况下能为村民换来收入。

护林员还说,他们这里是小朋友燃放鞭炮,不小心引发的火灾,大人被抓进去了,要赔偿,不过也赔不了多少,主要是当事人没钱赔。贵州作为劳动力输出大省,外出打工的人虽多,可都从事简单又重复的劳动,赚的是辛苦钱,高额的赔偿可能会拆散一个家庭。

除了祭祀、燃放鞭炮,在路边焚烧秸秆也有引发山火的概率。

在织金县的乡道上,一位村民正在烧秸秆。我想去拍张肖像,换作其他时候他可能欣然答应,但在当时的节骨眼上,他选择躲到路基下面的山坡。

不能通过燃烧秸秆获得肥料,村民就要购买化肥,种植成本被计入农作物的售价中。在中国的平原地区,工业化种植已经被农户接受,我们也接受了逐年上涨的食品价格。但在属于山地丘陵地带的贵州,工业化种植难以推广,除了考虑成本,农户也习惯选择自己熟悉、稳妥的方式耕种。所以我们一路穿行贵州腹地时,总能看到秸秆焚烧的场景,还有大片用火清理掉杂草的田地。

也遇到一些村民对火灾不以为然,他们认为被焚烧过的土地,有更肥沃的营养,会让今年的农作物丰收。

三

四川、云南修建了大量水电站,而贵州除了搞水电,同时也走另一条路,利用丰富的煤矿与物流的便利修建火力发电站,成为城镇周围的“巨型建筑”。火电厂的电力资源辐射附近的城市与工厂。但是,哪怕生活在发电站周围,人们对火的利用也不会因电力资源丰沛而改变。

村民该用柴火烧的灶,并不会改用电磁炉,取暖也是通过燃烧煤块或者木块,使用电器需要支付电费,且不说村民能否负担,就习惯而言,他们也更认同传统的方式。

好在生活用火的场景远离林区,我们听过城里用液化气发生过爆炸,没听说山里谁做饭取暖导致火灾。

婚宴前乡亲们聚在一起备菜,猛火烘烤的猪蹄是隔日饭桌上的硬菜,新郎拎着一捆鞭炮走过,如果离开火,乡镇婚礼的热闹程度至少减半。

火也是必不可少的通灵工具,当然,城里已经尽量简化,在线祈福,电子香烛在越来越多寺庙中被接受,被当成文明生活的一部分。

去安顺的路上,我们看到了一个2米多高的“祭坛”,村里有人过世,他的亲人帮他搭建了一个木质装置为他送别,装置有传统祭祀用的图案,还在四周挂上了死者的照片,亲人为每张照片插了一支香烟。这个祭坛修在背靠大山面朝大湖的山坡上,周围已经修建了不少坟地,似乎是经过检验的风水宝地。

我们遇到了做搭建的小伙子,他说还要三天才能搭好,然后烧掉,算是为死者送了一程。可惜等待时间太久,我们只能遗憾错过。没过几天,我们在另一个村子的空地上看到一个圆形被焚烧的痕迹,想来也是有人做了类似的仪式。

安顺下属的蔡官镇,有一片面积不小的林场被焚烧,那是我在贵州难得遇到的整齐林地,到达时,土地散发出烧灼的气味,躬身触摸还能感受到土壤里的温度。我沿着林子里的小路走,看着没有生机的树木感到惋惜,或许人们只有失去时,才意识到树木存在时除了“有用”之外的意义。

直到拍摄的第八天,在六盘水龙吟镇的一个山坡上,看到黑色土地上冒出了绿色的新芽,我才意识到,自然界的循环与轮回始终存在。植物不需要我们为它们感到沮丧,反而是人,作为整个生态共生的一部分,面对灾难时才感受到自身的渺小。

未完工的祭坛。

乡亲为婚宴制作猪蹄。

被焚烧的树林,远处未完全熄灭的山火散发着浓烟。

雅江县白孜村起火点,高温下变形的树木外层。

雅江县白孜村起火点。

路边的神坛。

矿厂旁的起火点。

护林员,站在被烧焦的山坡。

远处乡村与公寓的居民,见证了一场烧了整晚的山火。

被烧空的树木

带着儿子工作的护林员,喇叭里播放着防火须知。

参加葬礼的老人在户外点燃木材取暖。

拿案板去帮忙准备婚宴的男人。

徒步回家的苗族老人。

国道318新都桥到雅江段,被山火浓烟笼罩的山谷。

帕姆岭寺后山被山火烧过的佛塔。

雅江县白孜村的起火点。

雅江县八角楼乡复燃的山火。

安顺蔡官镇起火点。

被大雪覆盖的焦土。

正在雪地里降解的树木。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),图文作者:邹璧宇(摄影师,关注时代变革与隐没的日常)