我对蒙古没多少认识和想法,在我的印象里,蒙古是乘坐K3国际列车去往莫斯科的途径地,以及那首广为传唱的《乌兰巴托的夜》。

2023年国庆假期,我原本是计划借道乌兰巴托去往贝加尔湖,然后“不回头”地回北京,但在综合考量几条线路后,最终还是选择把国庆七天都留在乌兰巴托。

可我不免有些担心,乌兰巴托值得呆7天吗?

9月26日,我的国庆假期正式开启,从北京落地二连浩特已是晚上9点,机场大巴笔直地行驶在荒漠上,透过车窗,我不时能看到那些张牙舞爪的恐龙雕塑。在酒店放好行李后,我一个人在街头漫步,想找个夜宵,可绝大多数餐馆都已关门。在人行道上好不容易碰着个大哥,询问大哥当地夜市或餐馆的推荐,但大哥连连摆手,告诉我二连浩特没有夜生活,绝大数餐馆在晚上9点后都已经休息了。

但我仍在街头寻找,直到我在街边被几个醉酒的蒙古青年拉住,他们竭力平衡着自己的姿态,我也尽可能保持镇定,在一通乱语中我抓到了他的关键词:“karaoke!”我连连摆手,到嘴的普通话被生硬地吞了回去,换成英语和俄语稀里糊涂应了几句,我便悻悻地回到酒店。

在二连浩特休整了两晚后,我乘坐汽车入境蒙古,再乘火车去往乌兰巴托。

疫情三年后的第一个国庆长假,国际汽车站候车的人并不多,游客比我想象的要少,往来两国间做贸易的商人也同样稀少。出中国海关时,因为护照上曾贴有在2020年办理的柬埔寨签证,我被单独留下询问了许久,最终在掏出校园卡、学生证、返程机票截图等证明材料后才顺利通关。

和二连浩特相比,扎门乌德更像是一个乡镇:尘土飞扬的马路、拥堵的十字路口和街头乱窜的流浪猫。从扎门乌德开始,我在蒙古的每一天都被各种韩国符号包围着,这种包围从街边一个普通的超市货架上琳琅满目的韩国食品开始,到手机里传出的韩语电视剧、广播与音乐,当地中学的学生们身着日韩制式的校服,再到街道上行驶的二手现代汽车,“哈韩”已经渗透进了蒙古社会的各个层面。

在城市里闲逛一圈后,我便回到了火车站的月台上,没多一会儿身旁就挤满了人。下午5点左右,火车开出,没多久手机信号就丢失了,这开始让我有些焦躁,隔段时间就起身把手机贴向窗户看看信号,寻求无果后又坐下托腮看着窗外。相较之下,同车的蒙古人却十分平静,在列车员分发茶包和速溶咖啡后,他们娴熟地从包里掏出点心,安静地享受着。对坐的蒙古大姨借着车厢内昏暗的灯光,在一张香烟盒的硬纸上仔细记录着此行进货的商品种类和数量,而离我不远的位置上,还有一个看考研政治徐涛网课的小哥。

早上7点,车窗外的荒漠上陆续出现了一些蒙古包,直到它们离我越来越近,越来越多时,乌兰巴托就到了。

乌兰巴托的堵超乎想象,街道两边车辆乱停乱放,街面上左舵车、右舵车混杂行驶,再加上道路规划得不合理,整个市区交通拥堵不堪,汽车尾灯的红色从眼前一直延伸到远方。

我在乌兰巴托呆了一周,一共坐过两次出租车。一次是从成吉思汗广场到宰桑纪念碑,另一次便是去新乌兰巴托机场。说是“出租车”,但更多的是街边随意拦停的私家车,从成吉思汗广场到宰桑纪念碑的那次,地图距离4.5公里,我们在车上待了快40分钟,自此以后,所有的出行我都选择了步行,不得不说,乌兰巴托是city walk的天堂。

城市边际的蒙古包、街边醉酒的汉子以及不要在蒙古人面前讲中文,是我来蒙古前看到最多的劝告,网上甚至有传出中国游客被殴打的消息。

但身在异国他乡总是有许多未知的危险,不过当时我并不觉得这些建议是那么重要,至少对我来说,旅行中获得的体验新鲜而有趣,很大程度上满足了此前我对这个国家的好奇与想象。

直到我在商场吃完晚饭,在洗手间里就碰上了一个醉汉,他从我们的着装迅速判断身份,然后高举双臂振呼:“Korea, Great!”,并挤眉弄眼示意给些晚饭钱。我装作日本人,否决了他想要小费的提议,并对他的判断表示失望与生气,在醉汉一边道歉一边改口称赞日本的同时,我竭尽所有力气回忆并背诵《标准日本语》的课文,麻痹醉汉的同时,也麻痹自己,得以从洗手间脱身离开。

那一晚是我在乌兰巴托走得最快的一晚,这种亲身的经历确实比那些谆谆教诲要来得更深刻一些。此后,在乌兰巴托街头漫步的夜晚,我还是能在公园的长椅上看到过夜用的棉被和倒在一旁的空酒瓶,只是再也见不到醉汉了。

在乌兰巴托的第二天,我意识到自由行在蒙古的困难,便向我在社交软件上认识的张校邀约组队漫游。张校是北京某小学的骨干英语教师,一到周末假期就化身为世界各地打卡的旅游博主。没过多久,就有几人加入到我们的队伍,我也回到了青旅,想要和老板商量包车与路线的问题。当然,所有旅游城市的老板都无一例外地选择看人下菜,特别是你不能直接与其沟通的时候。在发愁之际,我想起早上出门前刚认识的巫女,她是个蒙古族女孩,这次她和另一个朋友来乌兰巴托做一些高端羊绒品牌GOBI、食品和字画的代购。充分沟通之后,她欣然接受了我的邀请,作为我们此次团队游的向导和翻译,开始与老板挑选车型、确定路线与所有费用。

这让我想起四年前一个人去湄公河流域国家时的鲁莽与孤勇,对我来说找搭子就和“开盲盒”一样,你无法确定会遇到什么秉性的人,以及在相处过程中会发生什么摩擦,所以与其将精力花费在与人相处上,倒不如一个人来得自在。

但在这场旅行里,因为遇见了这些人,大家身份眼界经历的不同,彼此之间的交流更像是一场化学反应。

次日一早,我们同行九人就在街角集合,经过乌兰巴托早高峰糟糕的交通,10点多顺利出城之后,窗外的景色就变成了公路片里面的场景,茫茫草原一望无际,偶尔还能看到不少成群的蒙古马,苍鹰在空中盘旋,羊群从远方慢慢来到了眼前,手机信号丢失在呼啸而过的窗外,所有人在对彼此身份经历的谈话中变得兴奋,欢声笑语充满了整个车厢。

大约六个小时后,我们抵达前杭爱省的哈拉和林小镇。在忽必烈建元帝国并且迁都至大都之前,这里曾是蒙古帝国的首都,但昔日的繁华早已消散在历史的长河中。在经历了几任王朝的权力更迭后,哈拉和林几乎变为废墟,成吉思汗的子孙在其基础上建成额尔德尼召,一座佛教萨迦派寺院。

在哈拉和林的最后一晚,我们去到了一家意大利餐厅,餐厅的老板是一个地道的蒙古人。点餐后,巫女用蒙语和他沟通了我们想要喝酒的想法,老板拿来伏特加与酒杯,和我们一块举杯。在国内常常讲酒品看人品,可年轻人的聚会里似乎更加看重这场酒局能不能带来真正的欢乐与放松。同行的九人中有四个少数民族,巫女和她朋友所代表的内蒙蒙古族,书记所代表的阿坝藏族,以及我所代表的凉山彝族,在酒前我们就立下豪言壮语誓要把对方喝翻,但真正喝到点上,又会因为自己的耗子酒量开始推脱,至少我是这样。

直到第三瓶伏特加下肚,九人中已是瘫倒一片,桑吉和小璟坐在地上抱着对方唱着法语的《玫瑰人生》,峰峰的女朋友莹莹也瘫倒在桌上,巫女和她的朋友早已不省人事,剩下清醒的人中,只有滴酒未沾的笔笔,喝红双眼的张校和快不行的我。

原本与我们相谈甚欢的蒙古老板此时突然变了态度,也许是见众人东倒西歪意识模糊的样子,他以时间不早了为由催促我们离开。可唯一能用蒙语沟通的巫女和她的朋友正躺在地上昏睡着,司机大哥拒绝了送我们回酒店的请求,一时间我们也联系不上任何车辆,老板见状开出了一百美金的价格送我们,在一番蹩脚的讨价还价之后,最终将喝醉的大家都安全地送了回去。

第二天一早,巫女和她的朋友就来询问我们有没有留意到昨晚送她回酒店的司机,她和朋友的护照、visa卡以及现金都不见了。

因为行程安排的原因,我们最终在哈拉和林的酒店分别,留下了巫女和她的朋友,她们去往当地警局报案,而我们则按原计划回到乌兰巴托。再后来,虽然警方介入,调监控看到了司机和他的同伙,但再也没有进一步的消息,只是给巫女开了一个护照遗失证明,让她重新补办了护照。

回到乌兰巴托后,桑吉、张校、小璟和我四人再一次相聚在酒吧。这家酒吧位于国营百货大楼不远处,老板是个30岁出头的蒙古大哥,抛开酒吧店主的身份,他还是YouTube上一个知名蒙古乐队的主唱。

没过一会儿,大哥的朋友来了,她有着酷似章子怡的容貌和独特的艺术气质,得知她从俄罗斯列宾美术学院毕业后回来从事时尚方面的工作,本科俄语专业的我开始与她交谈,艺术、文化、民俗等话题开始成为了桌上的谈资。大哥见状向我们展示了他将在明晚发布的新歌,桑吉也接过话筒用蒙语唱着《乌兰巴托的夜》。

这趟旅途像是一个圆圈,从到乌兰巴托第一晚遇到醉汉时的担忧,到最后一晚酒吧里的不舍,酒精让人迷醉,冲破现实的羁绊,让自己消融在原始的统一中。正如在乌兰巴托的几个日日夜夜所带给我来自这座城市原始的冲动与激情,又或是打破外观幻觉下的骤然清醒,乌兰巴托的夜让人沉醉,乌兰巴托的夜也让人清醒。

乌兰巴托城市全景,远处的蒙古包就是贫民区。

路过窝阔台雕像的蒙古白领。

蒙古新娘

乌兰巴托街头的时尚橱窗。

在乌兰巴托广场周边慢跑的中国男子。

乌兰巴托某银行前的壁画。

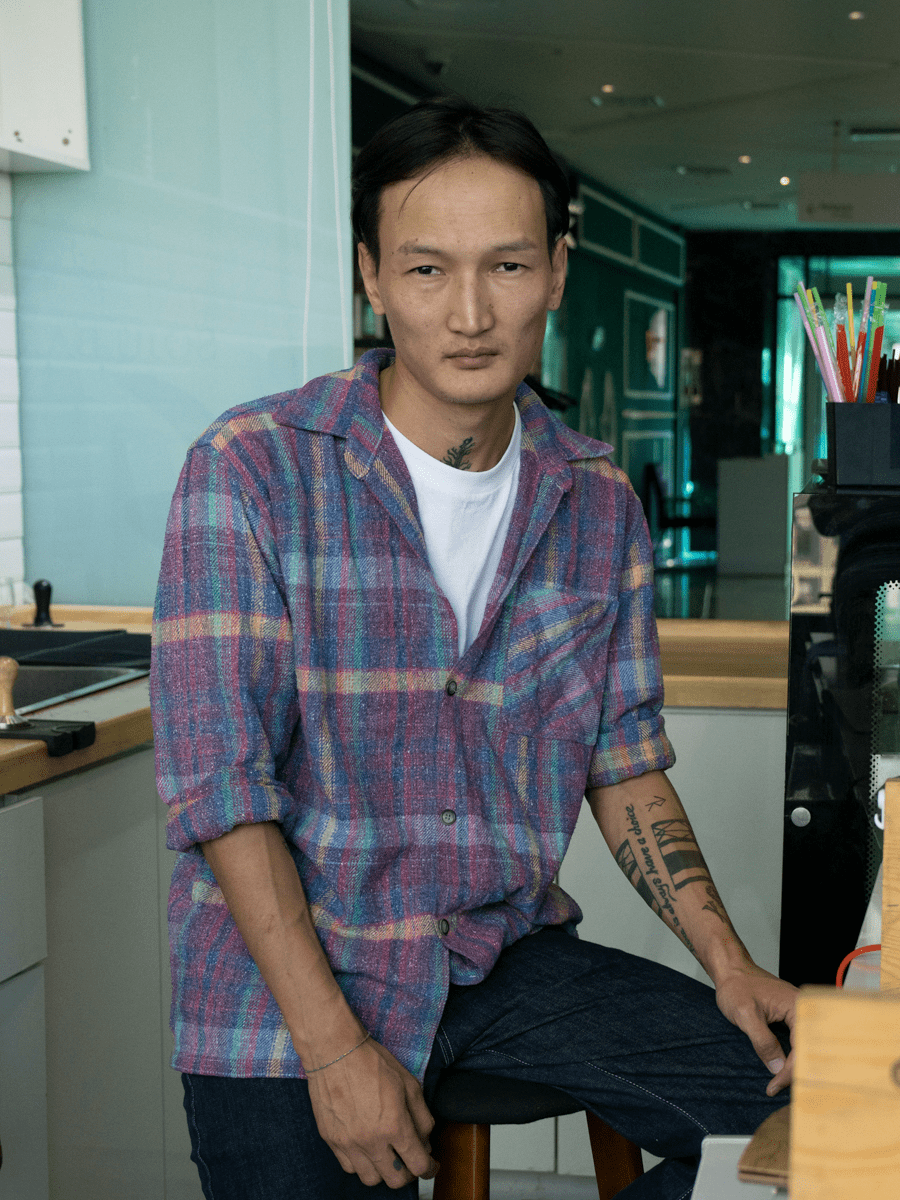

宰桑纪念碑商场里的调酒师,他妻子在中国的内蒙古大学读研究生。

调酒师的工作台。

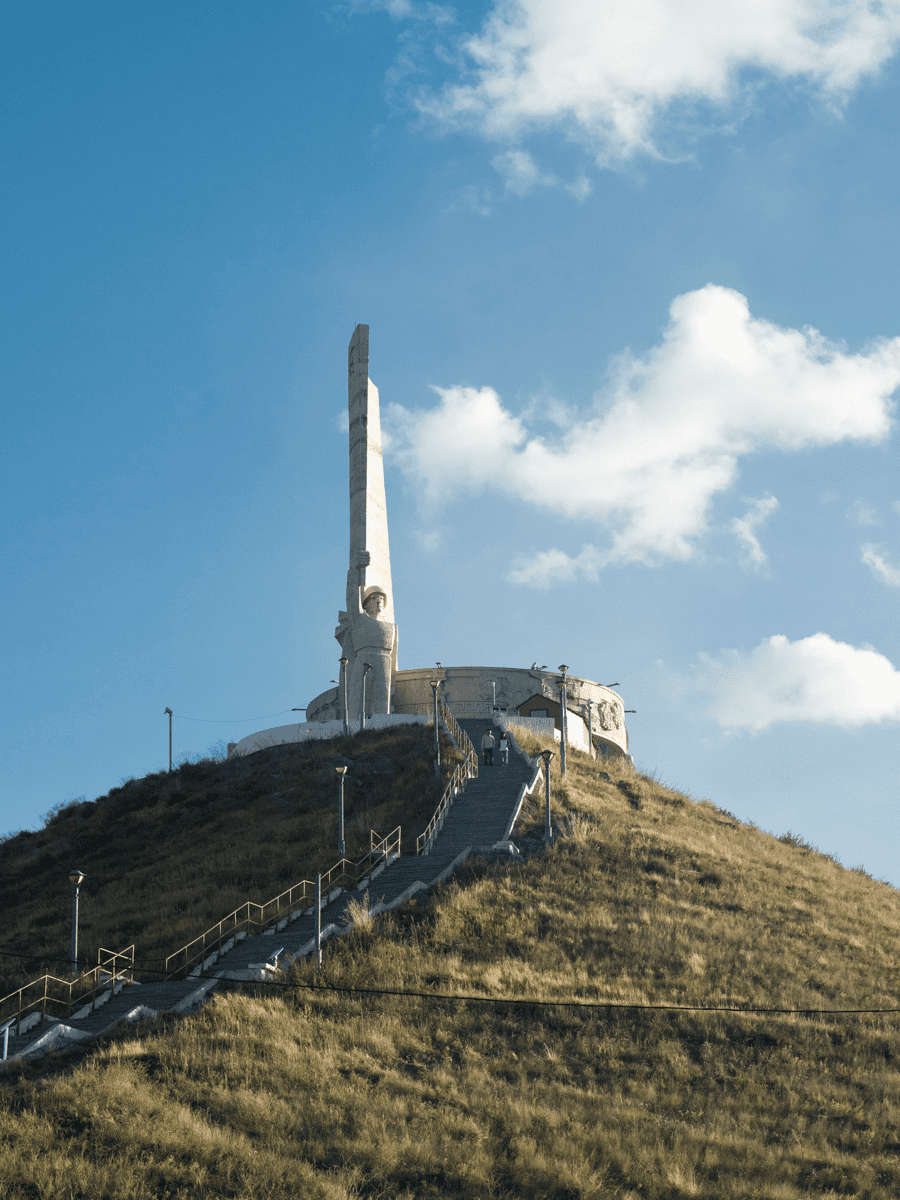

宰桑纪念碑全景,这里是乌兰巴托境内为数不多的带有苏联特色的建筑。

宰桑纪念碑上蒙苏人民友好的马赛克镶嵌画。

在身着蒙古袍的格鲁吉亚男孩。他是蒙古与格鲁吉亚的混血儿。

拥堵的成吉思汗广场。

成吉思汗广场前留影的蒙古海军与他的女儿。

成吉思汗广场前留影的蒙古夫妇。

从宰桑纪念碑高处往下望去,在乌兰巴托有很多这样相互冲突的场景,从传统的蒙古包到小平房再到高楼,画面中心的可口可乐运输车也颇含深意。

乌兰巴托街头的狗熊墙画。

乌兰巴托街道上的流浪猫。

骑摩托车的蒙古儿童。

离甘丹寺不远的步道。

蒙古国立工艺美术馆外的佛龛壁画与牛奶盒。

甘丹寺外的童僧。

甘丹寺的佛像,甘丹寺是蒙古境内知名的佛教中心。

乌兰巴托街头的标语,摘自莎士比亚戏剧《哈姆雷特》中“是生存还是死亡”一段。

去往哈拉和林路上,加油站里的一只流浪狗。在蒙古,特别是草原上,有很多这种流浪狗,他们身型巨大,但不会攻击行人。

哈拉和林小镇。

哈拉和林的韩国连锁超市CU,这里是整个小镇上学生和年轻人聚集最多的地方。

哈拉和林连锁超市CU里的小孩。

温柔的司机大哥

作为展示品的马头琴。

semi gobi里的头骨

semi gobi里遇到的流浪狗

被驯服的苍鹰。在乌兰巴托出城的一座山头上,当地牧民将捕获的苍鹰驯服用以同游客合影,每次收费每人10~20元人民币。

semi gobi牧民家的朋友

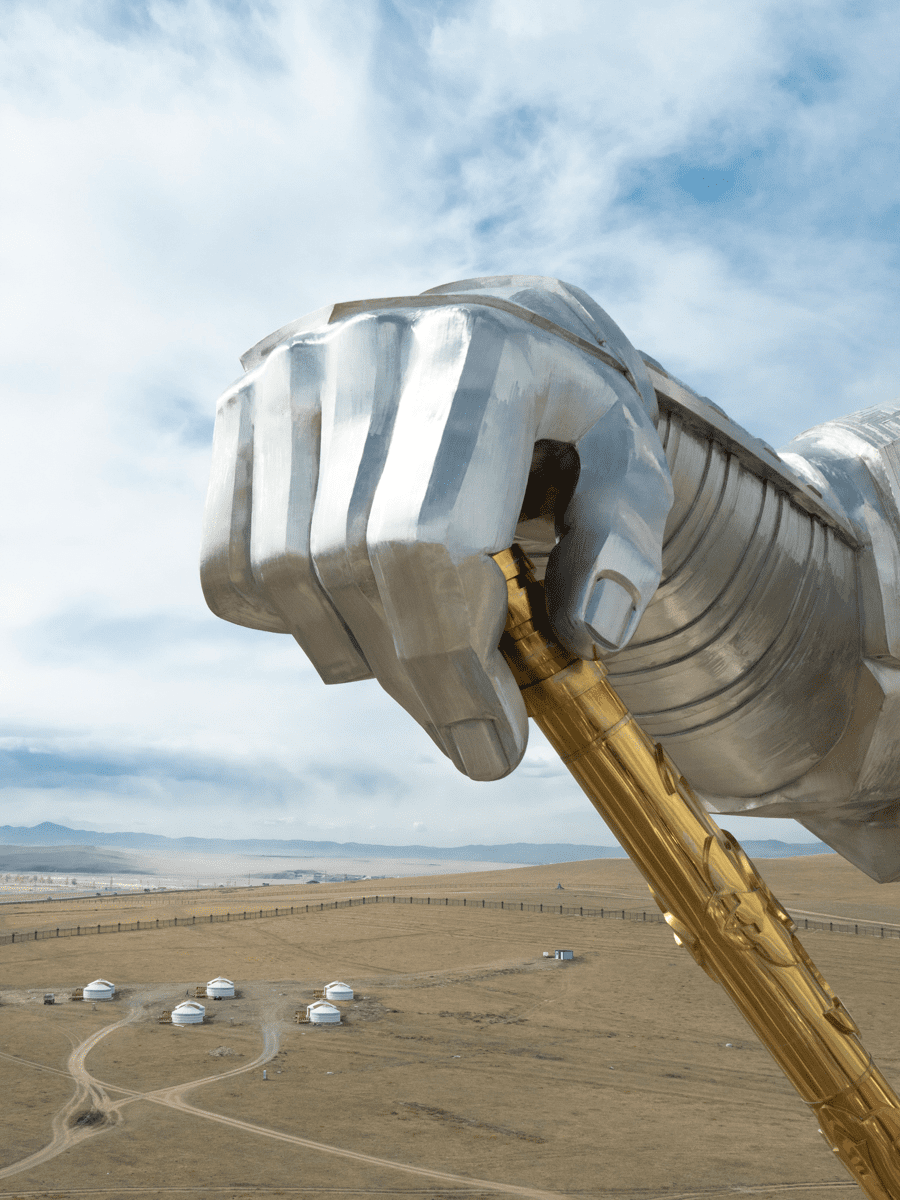

成吉思汗像局部

semi gobi牧民家中的成吉思汗像。

从国内来到成吉思汗雕像的内蒙古男子。

等比例缩小的成吉思汗像。

semi gobi蒙古包的男主人。

semi gobi牧民家的孩子。

牧民大哥的酒鬼朋友。

乌兰巴托自然历史博物馆前做装卸工的蒙古小伙。他还是个未成年,为补贴家用,他和小伙伴们做起了装卸工。

乌兰巴托城郊的停车场,这里停满了来自日本的丰田二手车,一路相隔就是乌兰巴托的贫民区。

额尔德尼昭寺庙里的墙绘。

额尔德尼昭入口前的蒙古夫妇。

前来祈愿的蒙古妇女。

仿成吉思汗时期建设的“酒池”。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),图、文:施金宇