人心中的“时间”始终是个自带矛盾的概念:望向它那无人能触及的终点,人人心知那里只有衰朽终末的“无”;但望向可见的未来,人们直觉上却总愿意相信事情将往好的方向发展。那么,衰朽究竟发生在什么时候呢?或许可讲:正是在预期之外。社会的心流和市场的钱流,也由此而来。

进入12月,又到了该聊聊来年会是怎样一年的时候。在经历了今年一家知名大行“十大预测”的翻车惨剧后,大家对待预测都更加谨慎,尽可能地捕捉那些未曾设想的因素。但越是如此思索,便越容易陷入千头万绪的罗网之中。必须承认,2024年的宏观环境预测难度很大,各类逻辑陷阱俯拾皆是。

乍一看全球宏观环境,似乎容易得出结论:2024年将是比较平衡的一年。从结构上看,2023年几个极致分化的结构(主要经济体政策周期的分化、服务业和制造业的分化、上游和下游的分化)似乎都有望收敛。

而市场也对诸如中国宏观政策和美国货币紧缩滞后效果的显现、中美财政“一下一上”格局的收敛、以及全球库存重建周期等主题抱有更多的期待。如此思考,总量上充斥着不少上行与下行因素互相对冲的结构,说一句“也无风雨也无晴”看似无可厚非。

但仔细推敲,这种“臆想中的平衡”可能相当脆弱,其立足点仍然是经验主义的“模糊的正确”。典型的潜在假设例如:“滞后效应迟早会显现”“极致分化迟早会收敛”“周期在底部大概率会向上”以及“曲线形态迟早会修复”。

然而过去一年,我们收获的现实教训正是“经验已死”,在此贸然判断“经验重生”也并无十足的依据,如何做出判断呢?我想,是否我们经历的“漫长”也是一种答案——它既是结果,又是原因;既是现象,也是本质。

一、中国:漫长的答案

关于中国明年的宏观主题,“再通胀”三字相当贴切,财政又是其中题眼。今年四季度临时追加到3.8%的赤字率给了我们很多遐想的空间,合理推断:传统3%的赤字门槛的约束力已经不那么强,考虑到风险对冲的余量,明年赤字率目标给到3.8%以上也未必不能考虑。

然而,赤字率所表征的“财政的态度”和财政支出规模的实际强度,可能是两个需要单独讨论的概念。尤其需要看到,用“发力与否”的单一维度衡量2024年的财政政策显然是不充分的,这一年财政的核心命题将是:“救助、改革与逆周期的并线”。

历史经验显示,对地方债务的救助往往将打开中央主动重塑财税体系的理想窗口:地方对于救助的硬性需求,使得改革议程比过往多数时候都能凝聚共识,而围绕“如何救助”,不仅需要考虑道德风险,还要考虑谈判的策略和过程。这不仅在主观上需要决心和路线图,客观上也需要时间。

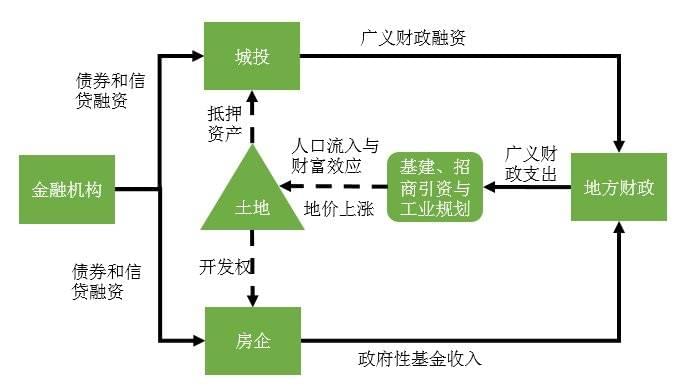

无疑,中国面临世界上最庞大的财政改革命题:鲜有地方政府能拥有如此巨大的非公共预算收入和融资渠道,而“隐性债务-影子银行-高房屋收入/房屋租金比-金融深化(金融业/GDP和M2/GDP占比过大)-制造业优势”,都是地方政府“寻求财源”的行动所衍生出来的不同表征。这两年潮水快速褪去,我们更直接地体会到,土地金融化内嵌的剪刀差与“中国奇迹”有密切的联系。

这意味着,财税体系改革将是对“中国奇迹”溯洄而上的重塑,因而不可避免地将要同时面对紧缩效应、金融体系压力、信用脉冲下降、居民资产负债表压力……这些问题固然需要不同的应对策略和工具,但不宜以孤立的视角考量,系统性的措施相当必要。

(土地的循环,Inspired by 《人地之间》)

从系统性维度出发,首要考虑的是时机和力度。无疑,财政体系的重塑遇上了一个极具挑战性的宏观窗口,统计局对此的评论很精辟:经济运行在宏观和微观的体感上有“温差”。而更值得关注的是,政策工具效率出现了肉眼可见的变化:无论是货币、地产或是市场结构政策,这些过去撬动很强、屡试不爽的工具,在今年都没有收到预期中的效果。为什么?

或许可以借用简单的物理原理解释:当物体惯性运行时,使其继续前进只需一个适中的力;而当物体静止下来后,要使其重新运动起来,则需要一个更大的力。可以说,当前的宏观环境正是一种与过去不尽相同的“非常态”。同时,“非常态”的压力往往会随着时间增大,因而“行动的勇气”往往是和时间赛跑的关键。

最近有一篇挺有意思的报告,回顾了日本90年代宏观政策的“决策时滞”之失。我想,决策时滞所以存在,不止涉及担当和魄力,更涉及决策体系如何形成问题和解法的共识——在此过程中,微观层面以及经济以外的牵扯和矛盾,会以几何级放大、冲击宏观世界。

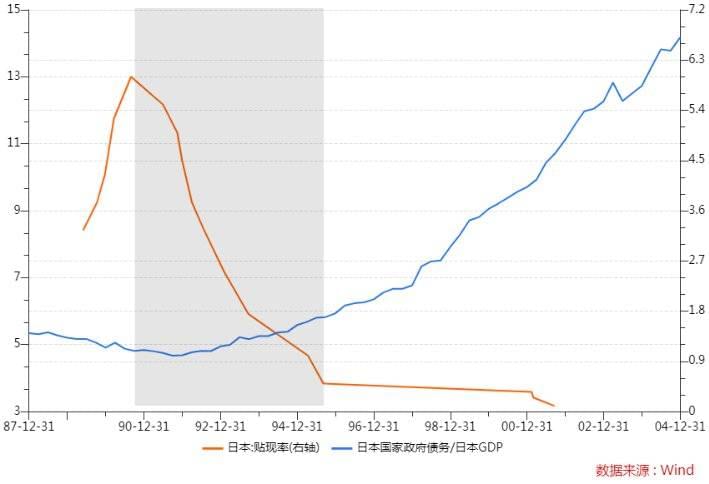

不过,日本的例子并非全然是反面的:在1990-1995年间,尽管内阁就财政救助是否入场始终举棋不定,但日央行始终在行动——货币政策在道德风险和决策流程等方面牵制更小,因而能被更为果断地使用。1990-1995年,日本贴现率从5%以上降到了0.5%。

回顾来看,日本之失在于财政的纠结过多、风险处置过慢;而日本之得则在于,在罕见的新情况面前,货币的大幅度宽松仍相对果断,这在很大程度上延后了金融体系的坍塌,若风险处置能及时跟上,结局或许能更好一些。

(日央行和财政的先后行动)

正如伯南克在2002年的评价:在通货紧缩风险来临时,不要试图节约政策弹药。日本经验的启示在于:

1. 当陷入路径上的纠结时,总量上保持宽松而非紧缩,就是为改革争取时间;

2. 政策思路应尽快切换到对累积效应的关注——“做,未必立竿见影,但终归比不做要好”。

这两点,将贯穿我们对财政和货币总量政策的观察。

首先是财政。明年财政需要考虑“总量需要积极vs改革需要紧缩”这一对矛盾命题。传言中的“35号文”对地方增量债务提出了严格约束,这是改革的必要一步,“中央加杠杆”也因而成为必然。但需要承认的是:造血功能的恢复非一时之功,财政的流量规模要恢复过往的水平,仍有相当的难度。

我们以2019年的财政流量为基准,粗略估算2024年财政的相对力度:一般公共预算约有1.5-2万亿的增长,政府性基金收入有2万亿左右的缺口,隐性债务缺口近5万亿(根据IMF的口径,考虑2023年隐性债务严格不新增的情形),总体缺口规模大概在5万亿。

而在财政预算上,若考虑明年赤字率调升到4%,相比2019年的赤字额增量将略低于3万亿,新增专项债额度若给到4万亿,则能提供略低于2万亿的空间,那么财政流量也仅将将打平2019年,而考虑到GDP流量本身的做大,这一财政脉冲,更多仍呈现相对偏紧的特征。因而,纵然是赤字率提升到4%以上,也不易期待和赤字率的绝对水平相匹配的广义财政脉冲强度。

无疑,总量层面需要有更多增量。无论从他国经验还是从现实债务处置的需要出发,货币政策都有必要主动营造宽松的利率和信用环境,甚至保留进一步宽松的可能。但对不同的经济体,宏观政策要考虑的历史经验、理论框架、政策偏好显然并不相同,我们更多还是要着眼现实的、显性的约束。

近期人大常委会对金融工作报告的意见和央行Q3货政报告都给出了一条明确的线索:“货币沉淀-信贷运用效率低-信用总量要求下降-盘活存量、节奏控制、结构优化”。这一逻辑固然有朴素的合理性,而由此出发,较为明确的推论是:在未来一到两个季度内,信用脉冲可能更加平缓,降息降准等总量工具的运用会更审慎,考虑到利率债发行的持续,平坦的利率曲线或将维持更长时间。

那么,货币政策的重心将更多在与财政的结合。市场目前翘首期待“三大工程”(平急两用+城中村+保障房),但三者各自的成效或许需分别讨论:

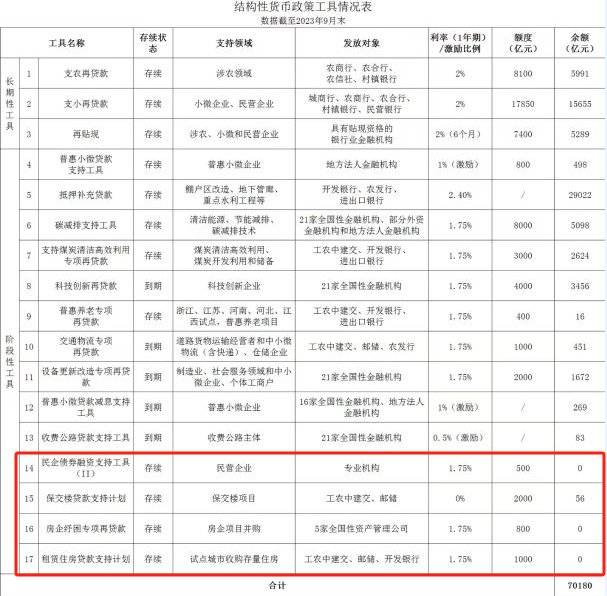

平急两用是基建工程,理论上资金由中央预算内资金和地方专项债提供,其规模已被纳入显性财政的考量;而城中村改造和保障房建设的主要资金来源则是地方财政和社会资金,或有政策性金融资源加持,但对市场化的要求,可能导致“少项目”成为现实约束。一个可以借鉴的例子是央行结构性工具中相对市场化工具的低用量,由此推论:评估类似工具的政策效果,更宜假设一个平缓的节奏,而非脉冲。

(央行结构性工具用量)

从根本上说,财政的重塑、货币“合理匹配”的中枢、地产泊入新常态是一体三面。讨论了财政和货币,也大致能够评估地产政策的空间和效果。人口的长期叙事目前更多是情绪的放大器,地产的现实则是一个首尾相接的闭环:供给与需求前后遭遇冲击,使得“地价剪刀差-公共品与城镇化-高资本回报率-地价剪刀差”的结构难以维系,反映在货币一端,即是“M1-M2剪刀差”和“货币流通速度的下降”。

需要看到,当前的地产的供需错配,既是对过去失衡的补偿,也是对未来平衡的预支。地产“人为制造”的稀缺性在过去更多反映在一级市场即期供需的失衡,而当前,一级市场的供给受限和二级市场供给的剩余并存,使得边际定价的锚从一级市场切换向二级市场。这一变化导致了供给侧更难主动调节,而单纯需求侧政策效率也不高。

尽管“房地产市场供求关系已经发生深刻变化,过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间”的表态为地产政策的一切可能都打开了空间,但目前工具箱内所余已经不多,未来主要的潜在政策便是一线城市的进一步放宽。

这需要更高层面的统一部署,综合考虑“龙头效应”和“抽水效应”的平衡,但更需要关注,二者可能都不会发生——一线城市的放开似乎应该更果断一些。同时,例如“承认70年产权到期后延续”等搭配政策也值得考虑,政策的总体目标应是恢复房地产供需的“市场化”,等待内生动能的响应。

千言万语,我想我们的结论可能并不复杂:财政、货币、地产都面临各自的课题,“再通胀”的道路可能是漫长的。

这些年,我十分关注“漫长感”的社会反馈。今年早些时候,有一部叫做《漫长的季节》的电视剧,一经上映即被誉为“东北文艺复兴”的又一高峰。如果要问还有什么产业在未来可能保持生长,我更相信是文化产业。固然,围绕这一产业的现状和约束还有很多可以讨论的地方,而我的逻辑是:

当传统的、集体的、正向反馈的叙事淡去,个人的迷失将是文化发展的土壤。文化产品的本质是一种广义的“嘴替”:它关注、剖析、表达、重塑身份,在短时间内即可迭代、繁荣。回顾历史,文化往往会见证非线性增长的阶段,正如我们看到“东北文艺复兴”近些年的开枝散叶,它的基础,是那些过往的、漫长而冰冷的岁月。

坚硬的岩缝里,花藤仍在生长。

二、全球:答案是漫长

在中国之后,不妨再花些篇幅,聊聊外部环境。

2023年全球几乎分裂成两个世界:非美和美国。美国经济韧性的命题在2023年几乎颠覆不破,哪怕经历了一场边缘性很强的银行业危机。那么,衰退还会到来吗,如果是,会是在什么时候?这需要回到对美国经济韧性来源的理解。

后验的共识显示,在需求端,韧性主要来自三方面:居民超额储蓄的缓冲、货币政策传导时滞拉长,以及财政赤字半主动半被动的扩张。而一个不常被提到的背景是,供给端的修复也扮演了关键的角色,体现在消费量的上升和物价的回落。

由此,就2024年来讲的一个合理推论是:供给端修复渐趋尾声,需求端演绎的重要性更加突出。沿着需求端韧性的三条线索向后看:支撑力量的减弱是大方向,但演变的速率更值得关注。具体而言:

超额储蓄的耗尽可能在上半年发生,但劳动力市场的局面尚不支持消费需求快速回落;

货币政策滞后效应的显现,内生于居民和企业对信贷的增量需求,这是一个潜在的加速器,但考虑到现金流状况,在加速节点到来之前或仍然有较多缓释的余裕;

财政支撑的减弱将更多体现为2023年赤字高峰的被动退潮和大选对财政增量的掣肘,但主动性紧缩的可能性也并不高。

因而,至少目前来看,美国经济仍然保持在软着陆的路径上,上半年经济增速可能继续放缓,甚至接近轻微衰退。非线性演绎的概率固然存在,但尚无法按中性预期去评估。而下半年的重大变化,则是进入美联储的降息窗口。

当前利率期货市场隐含的定价是明年5-6月开始初次降息,这个预期已经较为充分。届时,距离23年7月“未官宣”的加息终点已有约10-11个月的平台期,这在历史上将是相当长的一个利率平台(或将仅次于2006.6-2007.9那一轮)。

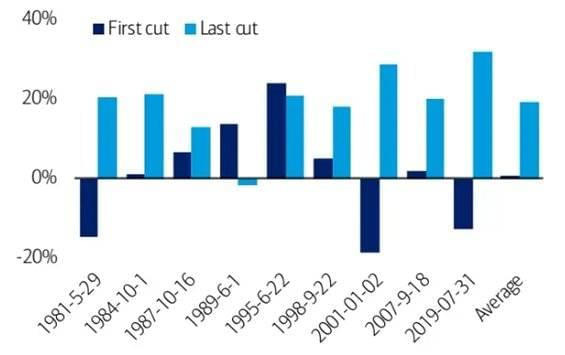

拉长的观察窗口,若辅以平缓变化的经济数据,将提供充分的决策余地,意味着美联储更可能推动“预防性降息”落地。回顾历史,初次降息对金融资产和商品究竟是利好还是利空,和降息“预防性”还是“被动性”有明显关系,前者对经济和资产都是一个好消息。

(初次降息的“预防性”相对更利好商品指数:参考89、95与98年 来源:BofA)

当然,以上假设尽管中性,仍是比较理想的推论,我们需要对两种更坏的场景保持开放思维:

1. 需求端非线性衰退,核心标志可能是劳动力市场快速趋冷,但这目前并不容易想象;

2. 供给冲击重现,唤醒通胀的高波动,但目前来看,我们还观察不到许多会演绎70-80年代“双峰通胀”的驱动——且让历史的记忆在历史中多埋一会儿吧。

在当前的宏观场景中,美元的下行风险似乎不是很明显。快速衰退、地缘风险或美国领先复苏的宏观场景,都将使美元得到支撑。我们简单观察几个主要的非美经济体:中国已经讨论过;欧元区整体处于乏善可陈的状态,从负利率到高利率使得债务风险重归视野,也使得欧央行有更强烈的宽松必要。

一个有趣的亮点可能是日本,当欧美都在承受着通胀的痛苦时,日本则期待着通胀能将它带出流动性陷阱的涡旋。目前来看,这一进程是成功的——证据显示,物价传导的效率明显提升,日经指数在1990年位置下方不远,日元汇率则在1990年以来的最低位置,这种组合或许能为别国投资带来一些启发。

(日本物价传导效率提升 来源:西南策略)

Economist提供了一个有趣的数据:2024年将有覆盖41.7亿人口的76个国家将举行大选,其中美、俄等几场大选对未来的世界具有重要意义。目前有不少对美国民调的评估,显示特朗普在共和党内的压倒性优势、以及对民主党的一定优势,但在一个充满撕裂和意外的环境中,预判局面演绎仍为时尚早。

我想,2024年将进一步验证全球贸易格局和政治光谱将如何重塑经济格局,而不是反过来。和中国寻找“漫长的答案”不同,全球的答案指向了“漫长”本身。回过头来,人们将愈发确信:在漫长的二十世纪之后,二十一世纪看似轻快的头二十年,不过是再入崇山的铺垫。

本文来自微信公众号:青野有枯荣(ID:Tsingyeh_Story),作者:青野Tsingyeh