前些日子,有几位朋友向我推荐Marko Papic的Geopolitical Alpha。这本出版于2020年的书有一个相当诱人的副标题“一个预测未来的投资框架”(An Investment Framework for Predicting the Future),而2022年付梓的台版则更是将书名直白地译作《地缘政治投资大局观》。

可以说,这本书确实填补了“如何从市场视角理解地缘政治”的空白,尤其是2016年以来,世界秩序明显加快了重构的脚步,地缘政治对市场波动的贡献也与日俱增,一本分析框架性的读物确实必不可少。

然而,我一直以来并不十分推崇刻意去追求投资中的“大局观”。关注我的老朋友可能熟悉,以历史、政治或大战略为主题的推文并不少,但其主旨多在于串联起过去、当下与未来,探索一些长期内成立的经验,但在交易上我始终建议:要应对地缘政治风险,但尽量避免主观地交易它(并获取Alpha)。

我并不是消极地主张“让凯撒的归凯撒”,只是作为金融市场的参与者,需要有一种明确的“客场意识”:政治和战略都是严肃的科学或艺术,在尝试摆布头寸或是讨论这些问题之前,我们需要确保自己跨过了最基础的门槛,即:摆脱弥漫在这些问题上的破碎的认知和强烈的情绪,构建一种框架性的认知。如此,辩论或行动方才有意义。

必须承认,Marko在本书中构建的框架确实是值得借鉴的:这一框架不侧重于情报搜集和对意识形态的判断,而更关注政治决策的约束条件。就像我们在《胜于阳谋:如何比较严肃地谈论“大战略”》中提到的:政治是可能性的艺术,决策更多体现为重重约束下的最可行解。

总体来看,“约束条件”主要包含四个方面:

1. 政策目标(决策意愿)

包括执政力量的核心议程、地缘战略重心、“中间选民倾向”、以及内外目标的优先和平衡。这些因素构成了“执政力量如何制定其议程”,其中既有意识形态的影响,也有现实主义政治的影响。以高度制度化的国家或纲领性政党为研究对象时,历史研究、文本分析、民调数据甚至是搜索数据能提供有关政策目标的丰富信息。容易发现,纲领性目标往往是决策的起点,但最终的结果却会向“中间选民倾向”收敛。

2. 政治资本(决策能力)

包括执政力量内部的统一程度、信息传递效率、合法性与支持率、此前的决策记录、执政周期和执政时间等。这些因素构成了“执政力量推进其议程的能力”。

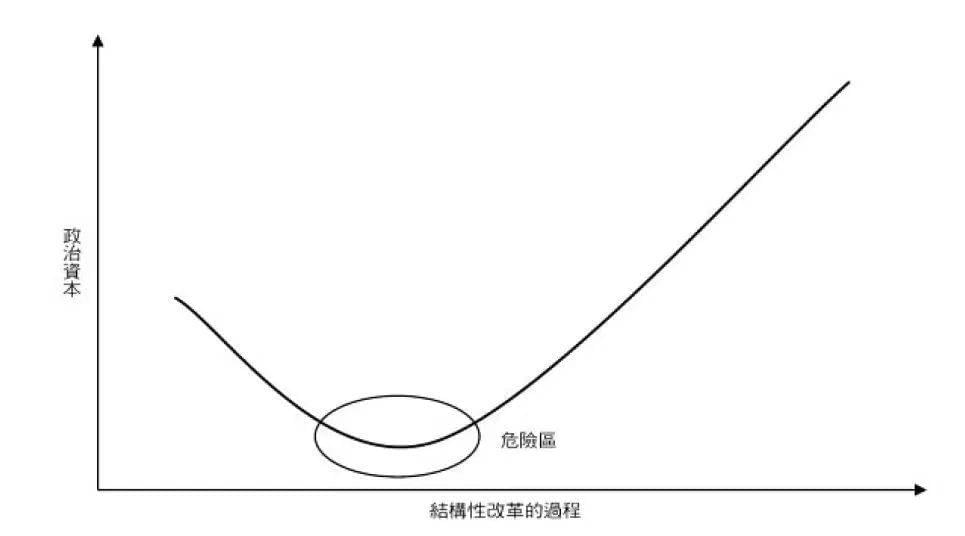

政治资本一般会随着时间和议程的推进出现损耗,我们因而也很容易回答“为什么不做”或“为什么不能全都要”这类问题——并非决策者视而不见,而是缺乏相应的政治资本。而更吊诡的是,改革的成功甚至也可能引发政治资本的快速消解。这些例子能够证明,仅仅依靠“应然性”去预判政治走向可能会犯下巨大的错误。

(改革和政治资本的简单对应,Marko Papic)

3. 国家资源(执行能力)

包括经济状况、财政能力、国家军事实力、动员能力、国际组织话语权、世界秩序地位等。这些因素构成了“议程在执行中的可行性边界”。

例如我们往往可以观察到,缺乏远程打击能力和跨海投送能力的国家,多数展现出有限的、拒绝性(Denial)的地缘目标;而希冀扩张其影响力的国家,必然会尝试获取这种国家能力。同样的,话语权和地位较低的国家不会倾向于“建构”(Build)型的策略,而更多采取“钝化”(Blunt),只有话语权较高的国家拥有“建构”的能力。

4. 政治规制

Marko倾向于将程序问题放在决策框架较后的位置,他假设:在以上条件充分的情况下,政治家们总会找到办法绕开规则的约束,除非以上条件不能导向明确的结论,政治规则的制约才会凸显。

这或许是一种实操上便利的经验法则,但我仅能部分赞同这一看法。固然,部分技术性规制的模糊性提供了“便宜行事”和“政治交易”的空间,但在政治性更强的领域,“绕开规制”等同于一种实际上的“紧急改革法案”,需要付出不可忽视的政治资本,或需要很高的共识门槛。而在大部分时候,政治规制都构成推进议程的显性约束。

以上四方面为我们提供了一张相对完整的Checklist。在面对某个具体的政治话题前,我们不妨从这些角度依此归集信息、相互验证,最终得到一个“最为可行”的政策路径。

我们往往发现:政治决策并不会沿着某些狭隘的应然性、个人偏好或政治宣示线性发展,而是一种动态的“最大公约数”。也因而,随着边际成本和结构压力的增加,多数冲突策略都会展现“自限”的特性。这正是历史中的隐含结论:人类社会所以能延续至今,很大程度是出于这种自限性,也因而,尽管历史的演绎节奏多是进二退一,但长期来看,进步仍然是一种主流状态。

当然,当我们谈论地缘政治,不会止步于一个清谈的框架,人们更热衷于听到的内容是对大趋势实打实的判断。Marko很好地揭示了一些趋势变化及其后果,结合我个人的理解,其中最重要的有两点:

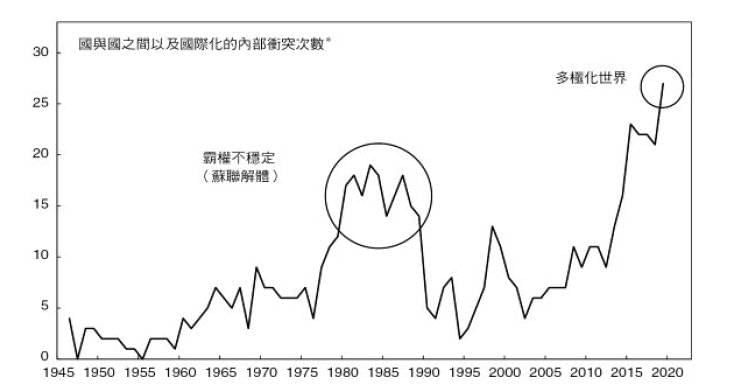

1. 多极化世界并不是一个理想、公平的世界。它实际对应着国际公共品的缺失和“无政府”状态的边际回归,进而通向更多的冲突。

中美两极的竞争加强是毫无疑问的,但值得注意的变量是欧洲,欧盟作为一个整体的韧性在新冠疫情和俄乌冲突的检验中是得到了展现的,如果欧洲统一的步伐在共识的基础上继续推进,欧洲不会成为美国阵营中的稳固部分。而考虑到旧苏联空间、中东和南亚正在经历的权力重塑,可以看到,冷战后秩序的流变并不是“重归两极”,而可能出现更多的次级权力中心和不稳定因素,多变机制所提供的安全保障可能会重归一系列复杂的双边关系(正如19世纪的欧洲那般脆弱的均衡)。

(多极化与冲突频率,Marko Papic)

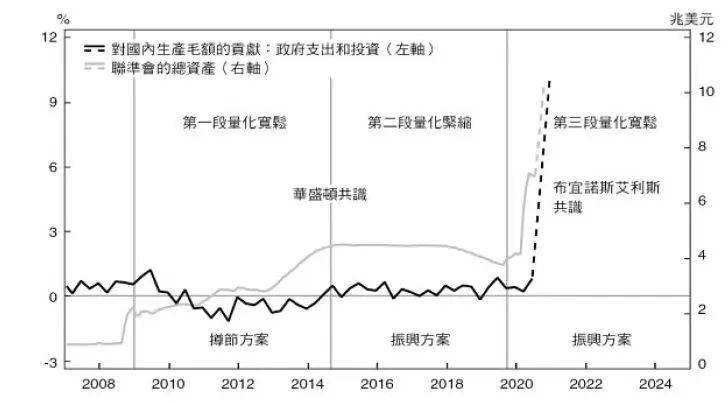

2. 西方已经由自由主义的“华盛顿共识”转向民粹主义的“布宜诺斯艾利斯共识”。

从社会阶层的纵切上看,民粹主义的兴起是“沉默的大多数”的反抗,是反建制性的;但从其经济主张上看,却有明显的“恢复建制”的特性——这集中体现在其对自由放任和反对和对国家干预的支持,即强财政和“找回国家”。而一个有意思的观察是,民粹主义在此前“小政府”的英美表现得更为显著,而在相对“大政府”欧洲和日本则相对克制。

需要看到,新冠疫情的应对使得西方“强财政”的共识得到了空前的凝聚,这也是大国竞争的环境下必须考虑的新变化。制度竞争的本质是国家能力的竞争,而财政能力是其中必不可少的一环,“集中力量办大事”或许并非我们可以始终自傲的制度优势:当年“民主兵工厂”的潜力同样不可小觑。

(西方的财政脉冲,Marko Papic)

说到这里,我们要问:知道这些框架和趋势,就能够成功地获取Geopolitical Alpha了吗?显然没有那么简单。众所周知,贝叶斯推断是策略判断的常用逻辑:用事前概率去推断,用事后概率去检验和修正。这一方法说起来不难,但在实际操作中如何从主观判断到量化概率,以及更进一步地将其对应到品种选择和头寸摆布上,其难度仍然如同跨过天堑。

Marko在书中列举了几个判断正确的例子:比如2014年有限度的俄乌冲突、英国不会无协议脱欧、美国不会对伊朗宣战、玛丽勒庞无法胜选法国总统等。可以看到,无论背后的路径多么迥异,这些成功例子背后总有一个简单的共同点,即前文讲到的“自限性”:贸易依存及其利益总是能俘获更多的中间选民,战争和极端主义面临种种约束,从来都是机会主义的,也因而,博弈市场线性预期的反转有较高的胜率。

在大多数时候,我不反对类似的判断:纵然是看起来最“无政府”的国际社会,其运行也依靠相当多组织、契约和制衡,多数棋手必须在可行域中谨慎行事。然而,历史经验却显示“大国愚行”也时有发生,这使得“自限性”的兑现可能异常痛苦而漫长。

我们很少能像历史学家那样拥有后验的清晰视角,反倒时常受制于噪音和不对称的信息,这使得我们对决策者面临的真实环境缺乏感知。例如近些年,我们越来越多观察到“回音壁效应”(Echo Chamber)的广泛存在,不妨扪心自问:当在谈论未来的路线图时,我们自身所处的信息环境,是更接近于决策,还是更远离决策了呢?

这并不是一个容易回答的问题。

而更进一步追问,纵然我们能够得到正确的判断,又要如何去进行交易?

相对简单的场景有两种:

1. 在市场识别到巨大的地缘风险前夕下注脆弱性的爆发;

2. 在市场出现极端恐慌的脉冲后,博弈自限性的反转。

在这些场景中,期权是一种理想的工具——拥有低成本和波动率的保护。

然而这类机会往往可遇不可求,很多时候我们发现,市场对政治问题的投票是渐进的,这使得我们同样很难回答两个问题:

1. 市场究竟内化了多少政治风险?(政治风险中性的“公允价值”在哪里?);

2. 市场的定价错误会在多长的时间窗口内回归?

需要看到,作为一类交易主题,地缘政治事件持续的空间和时间往往并不清晰,分析师更多依靠对关键路径点的推演,但这给工具选择和风险控制增加了相当多的难度。

我想,纵然完备的思考的框架会带来更科学的结论,但在投资决策中,地缘政治仍然只能充当一个辅助因素,而很难成为Alpha的可靠来源。就像许多先人所警告的那样,政治是一朵迷人但有毒的花朵,我们不妨欣赏它的精巧奇绝,但最好还是将它留在花园中,而不是尝试去摘下它。

本文来自微信公众号:青野有枯荣(ID:Tsingyeh_Story),作者:青野Tsingyeh