今年夏天,我从北京出发,前往中朝边境,开启了一个人的假期旅行。自2020年1月下旬起,朝鲜便关闭了国界,采取了严格的管控措施,至今未见开关的动向。自那时起,中朝边境线上竖起高高的铁丝网,贴满“请勿靠近”的标语。一路上,不断有人提醒我:“不要拿着这么大的照相机照对岸。”

一位佩戴治安袖章的中年女人曾将我拦下:“相机不可以拍对面!”我问:“手机呢?”她犹豫了一下,不太坚决地说:“也不行。”而我身后,旅行团的大爷大妈们正高高举起手机,一边拍着视频,一边重复着导游的解说。真的拦得住吗?我心里嘀咕。但为了不给别人添麻烦,绝大多数时间里,我都将镜头都对准了边境的这一边。

丹东

三月初,网上纷传朝鲜即将开关,我向很多边境居民询问,可几乎每个人对此都不乐观。“三月传三月底开,没开。五月传五月底开,也没开。现在又传七月底开,谁知道呢!”丹东一位出租车司机说。

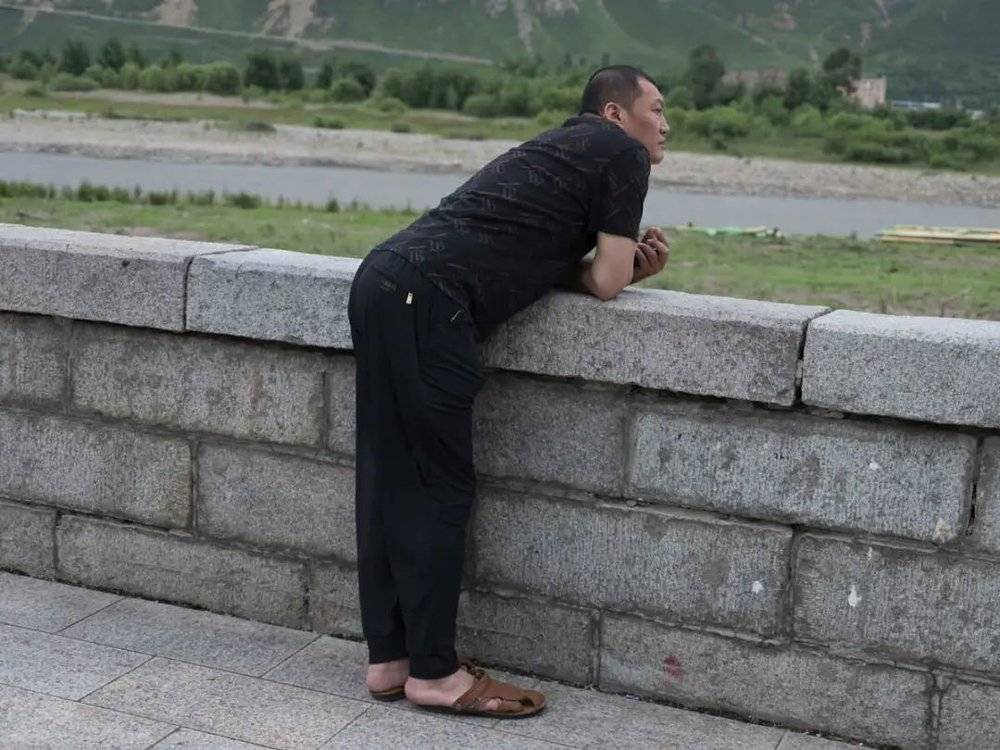

我抵达丹东的时候,恰逢七一节前后,鸭绿江断桥人流如织。这是丹东的红色旅游胜地。清晨的鸭绿江上弥漫着浓雾,在太阳的照射下隐隐闪着金光,对岸的建筑隐约可见。

逃出嘈杂的景区,我来到朝鲜店铺聚集的老城区。几位老人坐在露天沙发上静养,偶尔彼此说句话。见我背着大包不停张望,便主动问话搭茬。

“我生在新义州的,在朝鲜待了将近五十年。”一位六十岁的老人说。我很惊讶,难道刚来就碰到了朝鲜人?他解释说他有中国护照,是中国人。老人常年住在新义州,那是距中国最近的朝鲜大城市,他许多亲戚朋友也在那边。2020年疫情爆发后,他回到丹东。这些中国人都是上世纪六七十年代去朝鲜的,并且在那里定居成家。算算日子,这个老人大概就出生在那个年月。

老人感慨,疫情前,像他这样的华侨“随便出入朝鲜”,他们是“被优待的”。据他介绍,华侨们几乎可以按照自己的意愿自由往返两国之间,于是许多人便做起边贸的生意。朝鲜的海产、菌菇,当地特色物件,在中国深受游客欢迎,而中国卖给对岸人民的,主要是服装、电子产品和日用品。一来一回,他们既赚到了银子,又能时常跟两岸亲友走动。一个在民间流传甚广的故事是,有的华侨把丹东早点藏在棉袄里卖到朝鲜,生意也好得不得了。

“优待”不仅体现在出入境和贸易权上。他说,不同于其他朝鲜人,在那边他们天黑之后也能适当出门逛逛。在新义州的家里,他甚至可以装电视信号看韩国的节目。谈到这两年朝鲜面临的困难,老人叹了口气说:“我在那儿待这么多年,什么没见过?”不过,新义州很大程度上沾了中国的光,即使在比较艰难的年月,“挨着中国也能稍微好点”。

延边

离开丹东,我来到延边朝鲜族自治州。高铁进入州界后,便开始使用朝鲜语报站。延吉正成为炙手可热的旅游城市。延吉的青旅老板得意地对我说:能在霓虹灯层叠的延吉“韩国街”前留影,去韩国都多余。

我在延吉街道上游荡,突然看到一家日本拉面店。什么人开的呢?在好奇心的驱使下,我走了进去。老板果然是朝鲜族人,但说得一口流利的日语。几个回合下来,我仅有的一点日语储备便告罄。我问老板,你岂不是同时精通汉语、日语、朝语?“可以这么说。”他说他高中毕业后就去日本留学,在短期大学修会计专业,一共在日本待了7年,回国后开了这家日本面馆,至今已12年。

他又说,大概十几年前,日语是延边朝鲜族学生的第一外语。他们这一代从初中开始就学日语,高中毕业后不少人都去了日本。但最近这几年改革了,不怎么教日语了,主要的外语也成了英语。老板略有些惆怅。拉面店客人很少,除我之外,只有一桌朝鲜族人坐在包间里,偶尔传出爽朗的笑声。

没过多久,老板的妻子接女儿放学回到店里,老板便不再与我交谈,走回厨房继续做饭。不一会儿,一家三口就上桌吃起晚饭。我仔细听了听,说的是朝鲜语。吃完饭,我走出餐厅,迎面走来两个身着校服的初中生,说的也是朝鲜语。

其实像他这样去日本的朝鲜族人是少数,绝大多数人的首选仍然是韩国。数据显示,截至2020年,在韩国的中国朝鲜族人口接近70万。

“他们朝鲜族人去韩国打工挣老钱了!”延吉的一位出租车司机对我说。延边并非传统的工业城市,也没有成体系的产业,但是物价不便宜,消费水平也很高。司机解释说,其中很大一部分原因在于,赴韩打工的朝鲜族人给延边带来了大量的外汇收入。即使是十年前,“一个朝鲜族人去韩国打工一年也能挣十二、三万人民币,一对夫妻就能挣个三四十万,”司机进一步解释,“这些人挣了钱,不在韩国花,而是回来花,买房买车,开铺子,这消费水平不就上来了么?”

开山屯

从延吉坐大巴车,不用一个小时就能到达开山屯镇。这个小镇位于延边龙井市,就在中朝界河图们江畔,离朝鲜最近不过100米。

我碰到一个老人,他告诉我,“现在这地方都没人了,谁还愿意来?以前一个学年,开山屯的学校里,朝鲜族和汉族的学生加起来将近500人,现在整个学校加起来估计到不了70个人。”

他说九十年代起,朝鲜族人纷纷前往韩国打工,不少人定居在那里,心气高的汉族人也会想办法去韩国打工,还有很多人去了大连、青岛这种城市。回想起遍布延吉全市的韩语培训广告,以及张贴在各种墙面上的海外务工广告,这一切就变得非常合理了。

在前往开山屯的大巴车上,坐我前排的一对老夫妻望着两侧破旧的厂房感慨:“咱开山以前可多辉煌啊!这么小的地方五六万人。现在厂子全没了,变成了个遗迹。烟囱也都给拆了,哪怕留一两个也好。”他们怀念的是一座曾经的工业重镇,直到上世纪九十年代都闪着熠熠之光。

开山屯的工业历史可以上溯到上世纪三十年代。那时日本侵华并占领东北,为填补本国资源的不足以及扩大战争的需要,日本竭力将东北打造成战时资源基地,开山屯便被选为其中之一,作为纸浆和化纤产品的生产地。新中国成立后,开山屯的工业设施得以保留,成为重要的造纸企业,持续为吉林贡献GDP。全镇鼎盛时期人口超过五万,直到九十年代,伴随国企改革,以及对环保问题的关注,这些企业逐渐转型或关停。

几乎每个与我交谈的开山屯人,都要细数一遍那个时代的辉煌:工厂里的万人大生产,专属工人的俱乐部和活动中心,演话剧、看电影、组乐团、大合唱。

而在此刻,我眼前的开山屯确如那对夫妻所言,几乎成为一座遗迹。

废弃的厂房成为废品店老板的仓库,仓库堆着如山的空塑料瓶。铁道周围的杂草长了足足一人高。原来的工人俱乐部大门紧锁,几年前被某剧组征用,置景成为公安局,漆字“为人民服务”和“大海航行靠舵手”。镇上地势较低的房子几乎都被拆除或空置,从名字来看,外迁的人中包括不少朝鲜族人。地势较高的地方则修起了六七层楼的住宅小区,单套售价也不过几万块,主要居民是上了年纪的老人。

行至开山屯火车站,同样荒废已久。这座车站建于1923年,是南满铁道朝开线(朝阳川-开山屯)的终点之一,曾经还通到朝鲜,但“朝鲜”二字并未在站牌上标注出来,现在也已停运。

不远处的站前饭店却异常热闹,我路过时正是饭点儿,走进一看,不少朝鲜族人来这吃饭。朝鲜族老板娘在后厨和大厅间不停往返,时不时吆喝着报菜名。我点了一碗冷面,面汤异常清冽。后来得知,这家饭店的后厨有口深井,面汤就来自那里。

从饭店出来,我继续沿着江边废弃的住宅区晃悠。不一会,一位边防警官向我走来,温柔地向我询问是否有拍对岸的照片,在确定我行为合规之后,饶有兴致地向我介绍起开山屯的历史。他说,开山屯在鼎盛时期曾吸引不少银行来这开设分行。我斗胆问了一句,为什么不让用相机拍对面。他没有正面回答,只是说不允许这样做。说罢,他冲我笑了笑,说:“欢迎你记录我们这边。”

后来,我去了同在中朝边境的临江市,发现不只有我对朝鲜充满好奇。在临江市的鸭绿江边,一位老者对我说:“朝鲜这个国家,挺神秘的。我七十多岁,也从小在这生活。对面具体什么情况,我也不太清楚。但是只知道什么呢,咱们在没改革开放之前,生活不如人家。现在可甩他好几倍了!”

如果说每个人的生活都将成为历史的褶皱,对于身处边境的人来说,他们的褶皱似乎更密更深。在这趟向外张望受限的旅程里,我的感叹大多来自边界的这一头。在图们,对朝口岸排队的卡车司机向我讲述过去三年的不易;在珲春,超市老板对近在咫尺的出海口耿耿于怀,朝着俄罗斯的方向破口大骂;在临江,青旅的掌柜一再告诫我,千万要让自己开心。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:王炳皓