一

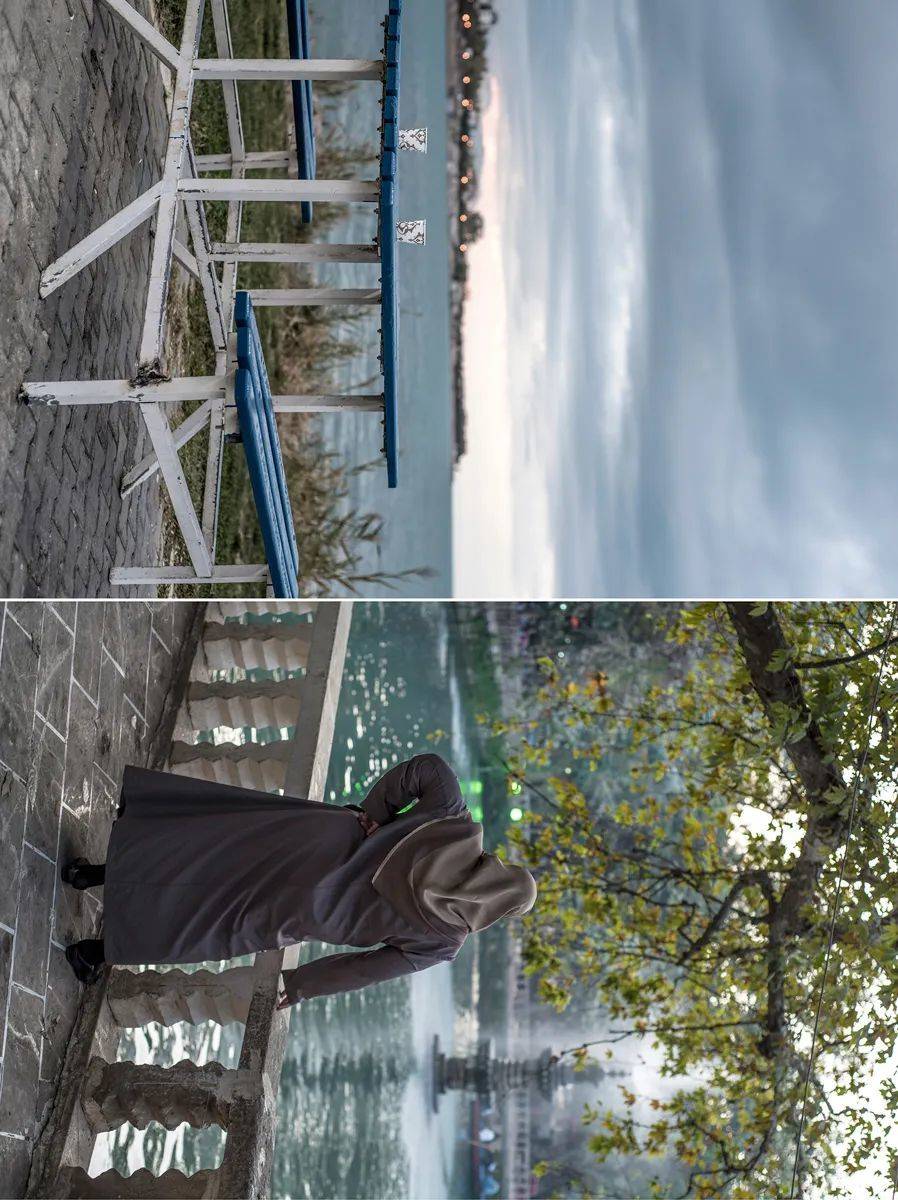

2015年到达德黑兰时,我偶然遇到了一群库尔德人。起初我也不知道他们是库尔德人,我甚至不知道“库尔德人”是什么,只觉得他们的穿着打扮和波斯人不同,和阿拉伯人也不同。服饰宽宽松松,裤子都快成大喇叭裤了,服装的颜色也很特别,黄色、灰色和黑色为主,腰上面缠着一根颜色各异的腰带。

我遇到的第一个库尔德人朋友是伊拉姆,他很小就随着家人从库尔德地区搬到了德黑兰。库尔德人是他一直的身份,但他还有个更特殊的身份,他是同性恋。伊朗在这方面的管控特别严厉,所谓的严厉,是真的很严厉,伊拉姆跟我简单普及了一下,比如在伊朗,如果被别人告发是同性恋,有三个以上的证人证实,罪就可以成立,如果成立,将会遭受很严重的惩罚,最严重的可能是当街绞刑。

在其他更保守的城市,可能会更加严格,比如在宗教圣城库姆,这是绝对不可能被允许发生的,但是在首都德黑兰,似乎还有一丝喘气的机会。

我住的旅馆离伊拉姆家不远,我经常去他家拜访做客。一进门就是典型的波斯地毯铺满整个房间,没有我们所谓的床,睡觉时拿出一张床垫,墙周围都是类似“抱枕”的靠背,客厅中间一张方形茶几,茶几上放着茶壶和一整盒方糖。他喝茶时会将方糖用门牙咬住,一口热茶随着化了的糖一起蔓延味蕾。

伊拉姆和他的男友靠在一起,有意无意地跟我讲着库尔德人的故事,比如关于库尔德人生活的区域(主要在伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚境内),他们的语言,目前唯一能自由大方讲库尔德语的地区就只有伊拉克的库尔德斯坦。在土耳其的库尔德斯坦则是受管理最严重的区域,被明令禁止在公开场合说库尔德语,只能在公共场合使用土耳其语交流,而在伊朗和叙利亚都还算比较温和。

和他们在一起的时光,让我认识了很多库尔德人朋友。这段经历让我在伊朗看到了一个特殊的民族,小众却闪耀着自己的光芒。我和库尔德人朋友在一起时,他们唱歌,他们跳舞,他们弹奏乐器,他们讲自己的语言,每一种都很独特,带着他们符号的文化。

二

之后我回到了中国,开始学习关于库尔德的更多信息。当然,能看到的信息少之又少,大多数都是关于库尔德人武装以及库尔德人女兵的新闻,还有很多西方摄影师拍摄的题材。我买了一些中东题材的书籍研究,例如《中东库尔德问题研究》《中东库尔德民族问题透视》《大中东行纪》等。电影也是一个极其重要了解文化的方式,伊朗的《推销员》《一次别离》《随风而起》;土耳其的《山》《呼吸》;伊拉克的《半月交响曲》《小超人梦》等等。

当我特别想和身边朋友讨论或者交流时,我突然意识到,我身边可能九成以上的朋友,似乎都没有听过“库尔德人”这个名词,更不知道“库尔德”是什么。

2015年在伊朗和库尔德人接触的期间,我没有进行太多的拍摄,只是和他们成为朋友,了解他们。但当我真正意识到我要进行拍摄的时候,我有点迷茫了。一开始我想,我也要拍库尔德人武装,或者库尔德人女兵,只要我想拍,他们都会帮助我到达山区地带,总能碰到这些人。但是,这样做,除了满足了一种猎奇,对我而言没有任何意义,而且有那么多优秀的报道已经在很多方面完成了信息的传递。而我作为一个中国人,前往这个民族,我要拍摄什么呢?我问了自己很久,这是一段比较艰难的过程,去和自己进行斗争,去理清自己的思绪。

三

2016年,我再次回到伊朗。

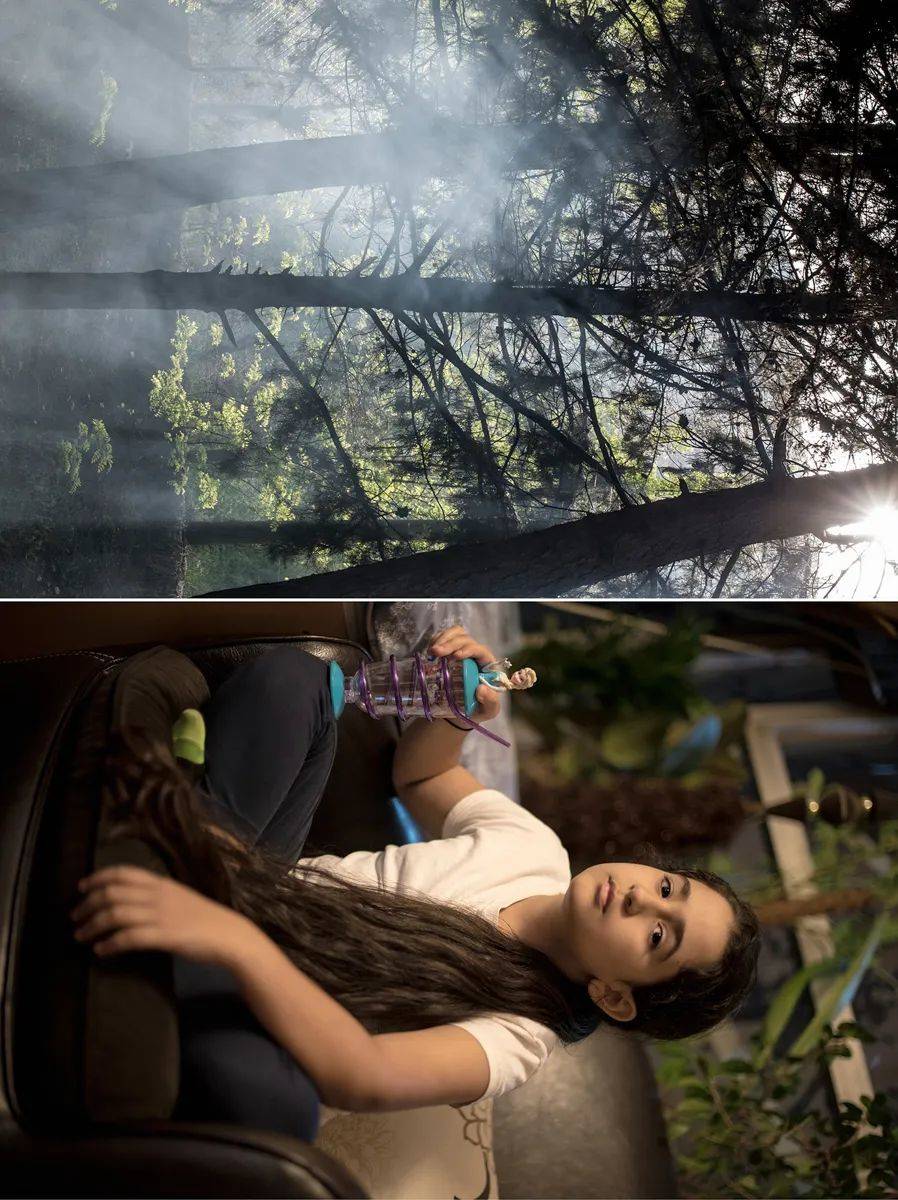

和德黑兰的库尔德人朋友短暂见面后,我开始正式踏上了库尔德人的拍摄之旅。这一年我去了伊朗库尔德斯坦以及土耳其库尔德斯坦,大大小小十几个城市,和那些地区的库尔德人成为了要好的朋友。

我开放地表达我的来意,开始不断拍摄关于他们的肖像,了解关于他们的生活以及他们个体的命运和故事。我从旅馆搬到了他们的家中,这是一个格外热情的民族,他们总是将家里最好的一个房间腾出来给我住,也总让妈妈们做家里最传统的美食招待我,他们不管我是不是来拍摄,亦或是拍摄什么,对他们而言,我是一个来自中国的客人,是远方的客人,是对库尔德人产生兴趣,想探索他们生活的客人。

于是在2016年这一年,在拍摄的过程中,在和更多库尔德人生活接触之后,我开始越来越清晰,我到底要拍摄库尔德人什么了,是他们的生活和他们的梦想,这是一个关于希望和未来的故事。

库尔德人是一个古老的传统游牧民族,他们生活在伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚四个国家,还有相当一部分库尔德人生活在亚美尼亚地区。我去到的那些库尔德斯坦地区,绝大多数旅行者都不曾考虑过,但是对我而言,都是必经之地。

那些地区的资源相对贫瘠,对比于首都或者重要的大城市,那些地区的经济相对不发达,人们的生活没有足够的保障,但是在我拍摄的作品中,每个人的肖像里都传达着一种希望和一种坚定,这是他们特有的一种气质,令人着迷的气质。

每年经过萨盖兹的时候,我都会住到贝赫纳姆的家里。那种感觉非常亲切,就像在库尔德的亲戚一样,他的母亲和妹妹会在家门口等我到来,做好“一大桌子”的食物,波斯地毯铺满整个家,大家坐在地上,在地毯上铺上了一张带满碎花纹路的餐垫,一大碗藏红花鸡饭和鹰嘴豆酱,各种酱料和配菜。吃完饭,继续每人门牙塞一颗方糖,再将热茶顺着饮入,就这样聊着彼此的近况。我把从中国带来的礼物给她们,她们非常开心。

贝赫纳姆家是非常普通且典型的库尔德人家庭,父亲开出租车维系全家人的开销,母亲全职在家,妹妹还在上学。为了减轻家里的压力,贝赫纳姆选择去军队参军,但是他内心非常不愿意,因为这不是他们的军队,这是伊朗的军队,但是为了家庭,他没有怨言,并成为了一名军官。

他也希望未来能经商,赚更多的钱改善家里的条件,但经商的路往往没有那么明朗。我最后一年到他家时,贝赫纳姆房间角落的书桌上,那台我记忆深刻的2000年左右的台式电脑没了,我问了原因,他也没有具体回答,还好,在电脑消失之前,我给他们拍了一张肖像。

四

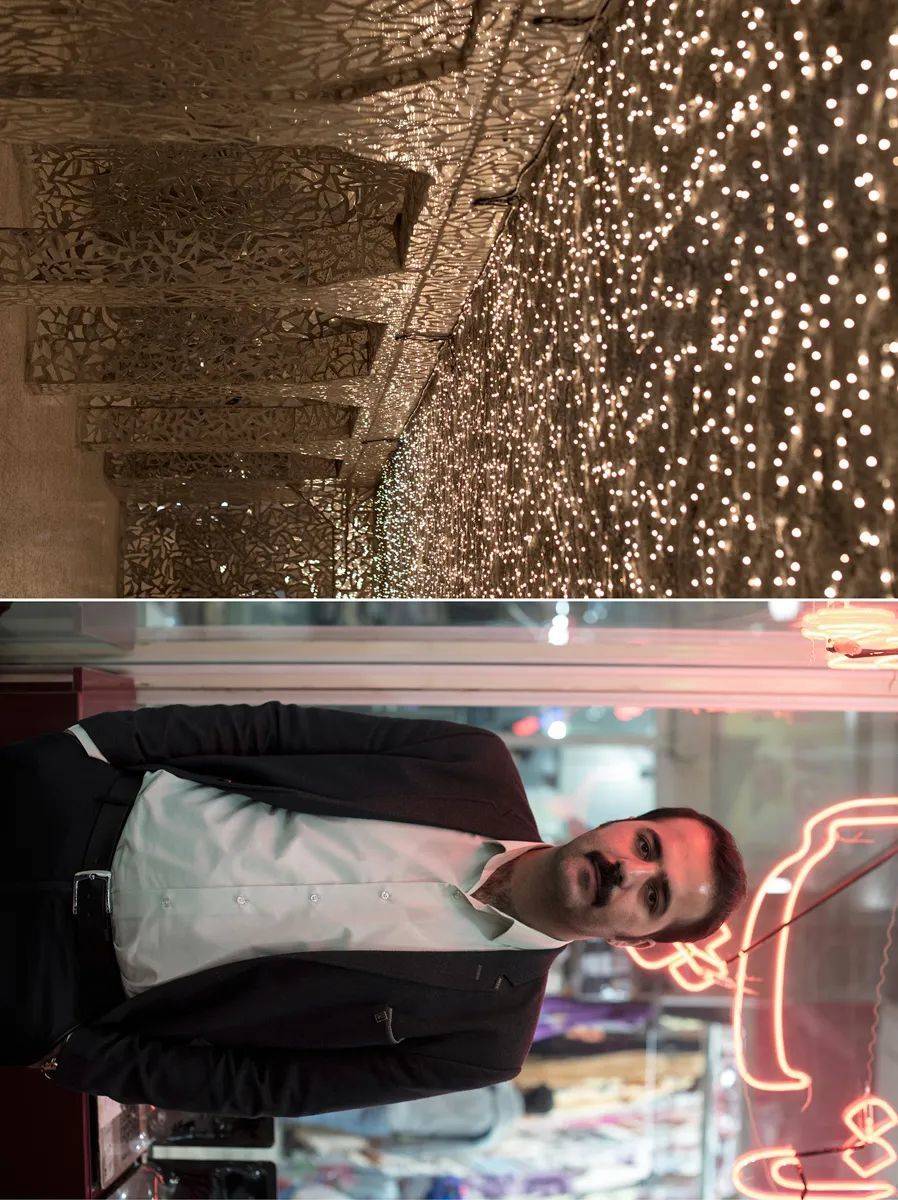

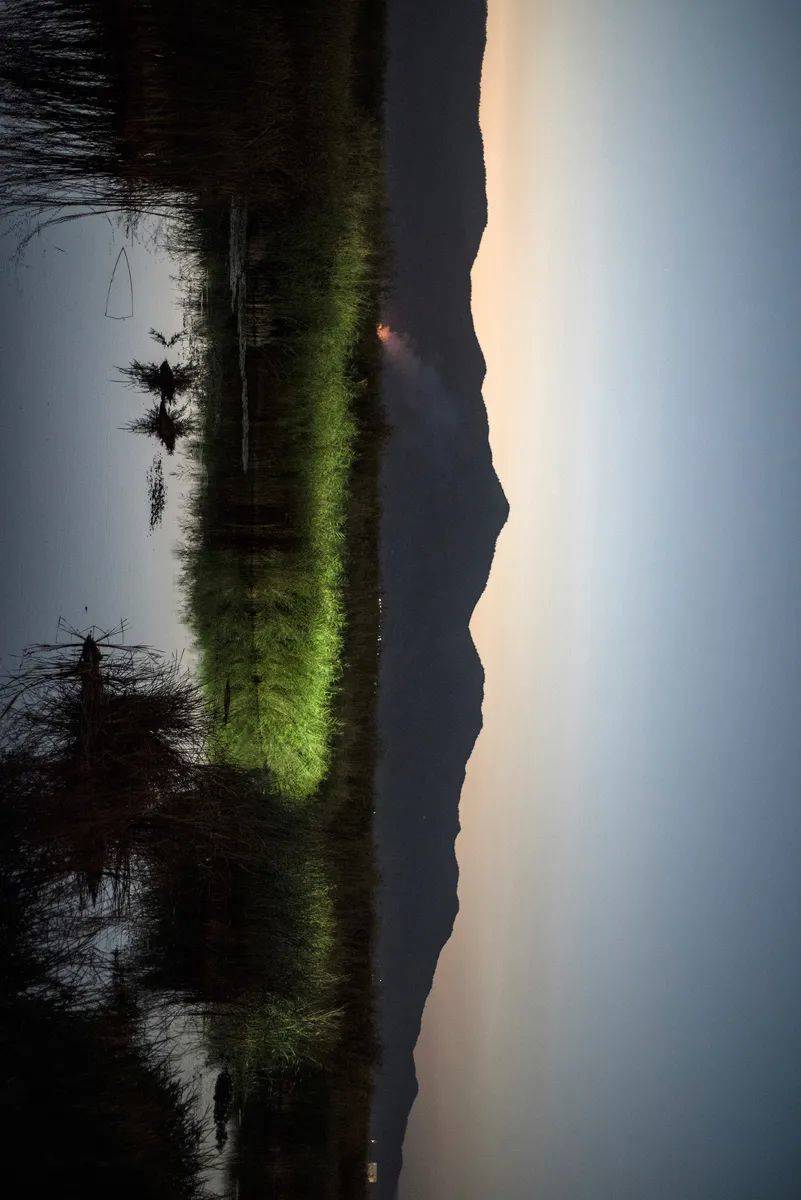

2017年,我第三年到访库尔德地区。这一年我从伊朗的马里万,也是两伊战争重要的边境城市,进入了伊拉克的库尔德斯坦地区。签证费花了我近700美金,我去了很多重要的库尔德城市,有的城市离伊拉克的战场几十公里。

我感觉,那里的生活并不是苦大仇深,也不是衰败和失去希望,反而,那里是几个国家库尔德地区里最有活力的,也更有民族自豪性,对生活充满了希望。也是这一年,我还到了叙利亚的边境,那里也是大量库尔德人生活的区域。

当我讲述着这些很抽象的经历时,也许你会问,这些地方安不安全?说实话,这些城市的治安以及这里的人民,本身不太危险,但是我确实经历过危险。危险不是当地的人民造成的,而是其他的因素和环境给我带来的麻烦。

我想分享一个小故事,故事发生在土耳其的库尔德人地区。

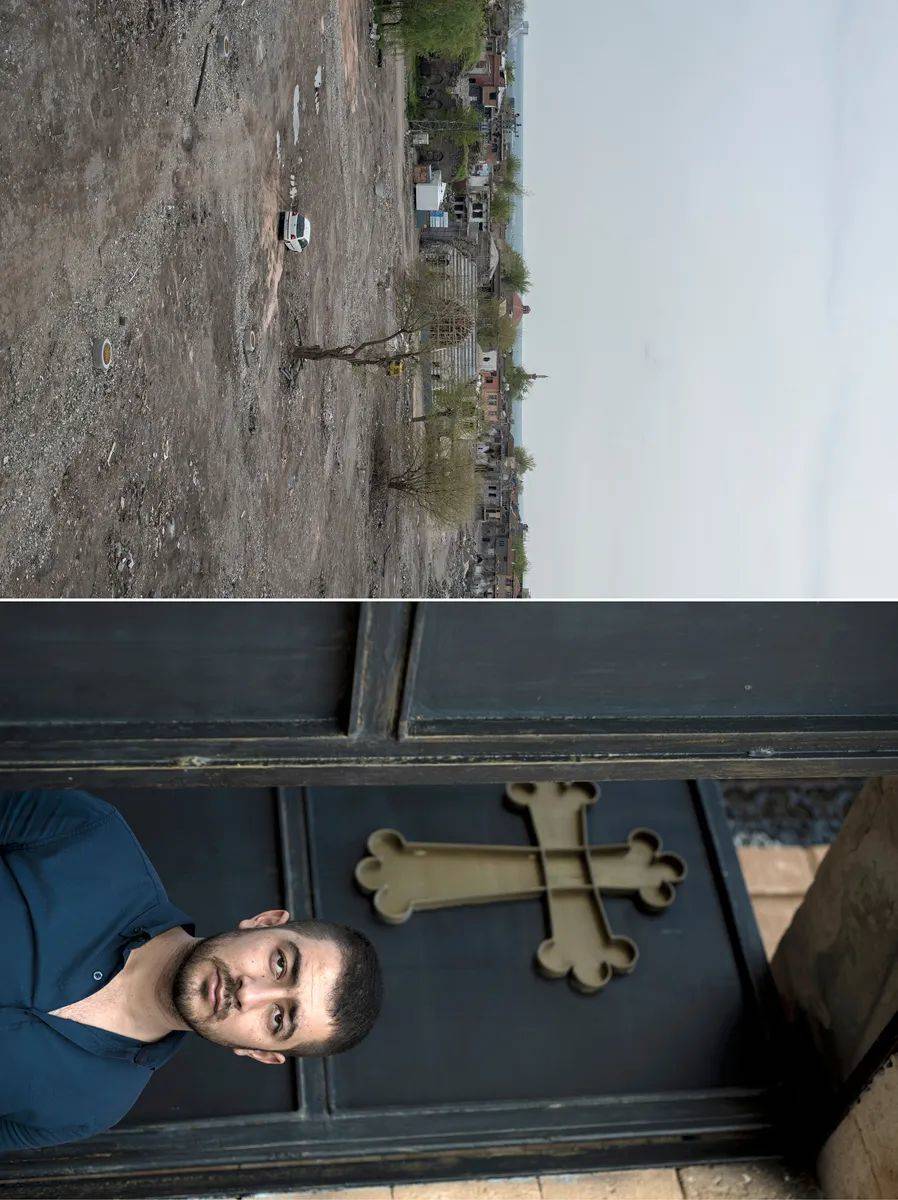

我那时又一次见到了老朋友奥斯曼,他从去年住的米迪亚特的小公寓里搬到了巴特曼的另一座小公寓。因为政治身份的原因,从去年开始,他就一直被迫停职,且被剥夺了人身自由权。再次见面异常亲切,还记得去年我和他一起搭车,探访了许多已经或即将在当权政府下消失的古老库尔德人村庄,那是一次奇妙又带有一些苦涩的旅程。

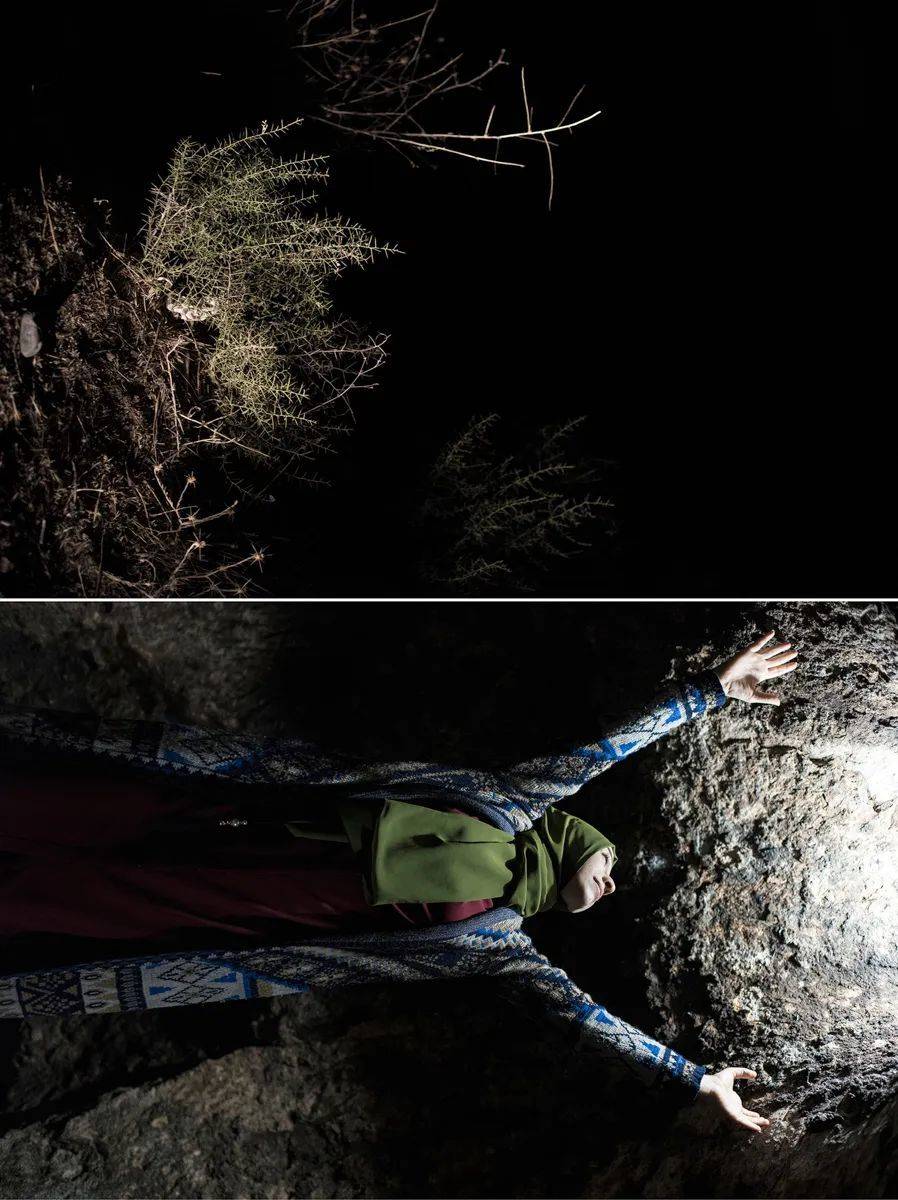

在巴特曼,我又认识了许多奥斯曼的新朋友,这也是我《库尔德人》项目完结的最后一站。我还见到了去年在哈桑凯伊夫的“山洞”里结识的一群小学老师们,他们带我去参加了一次原生态的土耳其人BBQ烧烤聚餐,气氛也是相当奇妙。那时土耳其公投刚刚结束,我在土耳其“库尔德斯坦”地区和一群来自土耳其各地的土耳其人以及库尔德人一起做着烧烤,他们倒也是不介意我问这样的问题 ——不出意外的是,对于埃尔多安压倒性的支持,都是来自外省的土耳其人,而坚决否定的则是库尔德人。

虽然用土耳其人和库尔德人这样的民族性词汇来区别并不很友好,但在他们心中却早是分得清清楚楚,但是最后大家也都说,不管是土耳其人还是库尔德人,我们都是一家人,一同生活在土耳其大地上的家人。

巴特曼的生活很快结束了,拍摄也结束了,我开心地即将启程飞往安塔利亚,决定度假几天来犒劳自己。但噩梦即将来临,到达迪亚巴克尔的机场(迪亚巴克尔为民间认定的土耳其库尔德斯坦的首府),经过第一道安检之后,我这张亚洲人的面孔就被土耳其警方察觉。立马,我被带到了一旁,进行了盘问。在上次过伊朗边境、伊拉克边境的经验下,我早已将所有相机以及电脑里的资料都隐藏得干干净净。

特警问我,为什么来迪亚巴克尔?我回答说旅游。他一脸疑惑的看着我,来这旅游?于是开始检查照片。看完满是中东各国包括伊拉克的签证后,他更是警觉,叫来了更多的特警。

那时我被带到了一个“小黑屋”,除了一丝微弱的灯光外,没有额外的照明,门口没有完全垂到地面的门帘透进来一丝暗光,他用严厉又带一丝凶狠的语气让我给他看我相机里拍的东西,我给他看时,相机里除了我备用卡槽里的几张花花草草外并无其他照片,看完照片,他用更加严厉的口吻问我,你来旅游,不拍照片?

顿时我傻了。于是,行李箱、背包、护照、手机全部被扣押,身边则站着一个持枪特警举着枪问我到底是来干什么的。我依然坚称我是一名普通游客,就在僵持不下的时候,更坏的事情发生了。

前一天我看whatsapp的时候,某个人给我发了一条图片消息,我点开后看到了一些不认识的阿拉伯字和一些举枪的库尔德士兵,我恰恰没注意到用whatsapp点开图片后,图片会自动保存在手机里。

现在,特警看到了手机里的这张照片。他大声叱喝,质问我这是什么?我完全无法解释。我要求用电话打给中国大使馆,遭到了所有人的拒绝,我的护照被带走了,他们通了无数电话来核实我的身份背景,而我只能站在一个拿着枪的特警前面,没有任何走动的权利。

除了上次在埃及边境看到坦克出来警察持枪对着我,这是我第二次被吓到全身打颤,脑子里真的是一片空白。我最怕的是他们找到奥斯曼或者其他的朋友,我本来就不存在任何恐怖分子的活动,所以我肯定不会出太大的事,但是如果这些土耳其警察找到他们,那他们的命运将会十分悲惨且痛苦。

所以我只能祈祷,千万不要看到任何有关他们的信息。在过了不知道多长时间后,警察们过来了,拿着我的护照还有手机电脑等,又问了我许多问题,包括我家人的工作之类的细节,在没有查到任何我与激进分子有关联的信息后,我被释放了。我快速通过剩下的安检,来到了候机大厅,这是真正的一次惊魂未定,我想不会有人想再去体验一次被人拿着枪指着自己的感觉吧。

在飞机起飞前,我拨通了奥斯曼的电话,告诉他刚刚发生的一切,互相寒暄几句后,飞机起飞了,我紧紧抱着我的电脑相机和三块硬盘飞往了安塔利亚。

关于这位奥斯曼,他是我每年去土耳其都要见的一个老友。知识分子的身份让他在这个年代变得格外不安全,2017年我们见面时,他告诉我,我去之前,他还被土耳其警方不断的骚扰,比如进房间搜查以及盘问,或者带走他的书籍等等,对他而言也觉得特别荒唐和可笑,原因只是因为他是库尔德人,并且一直在为库尔德人发声。

在这个国家,这是不被允许的。上面提及的被剥夺所谓人身自由,则是他无法离开他居住的这个地区,只能在所谓的一块区域里活动。

这段经历给我很重要的启发,当然,在这之前我遇到了更多大大小小的突发事件,所以当事情发生时,我下意识地要保护我所有照片,以及我拍摄的对象。即便他们都是最善良的人,是最平常的老百姓,但是有很多时候,在特定的环境中,很多普通平凡的事都会变得复杂或者无法解释。

五

关于这一系列的作品,我希望能给大家带来一种全新的视角进入库尔德人的生活。“库尔德人”,名字听起来很大,但我相信大家在观看作品时能感受到这个切入点,关于他们的“希望”和“未来”。同时带来更多的讨论。

我和大多数的拍摄对象保持着一个相对“安全”的距离。我所谓的安全,是不打扰对方生活的情况下,各自关心和关注着对方,这是一种很舒服的状态,也是一种我对项目持续负责的态度。现在,虽然拍摄告一段落,但是拍摄永远不会结束。我希望更多了解这个民族,我知道得太少了。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),图文:杨达(艺术家、策展人,生于中国武汉,2017 年创办L.A.P.画廊,2022 年创办武汉影像艺术中心)