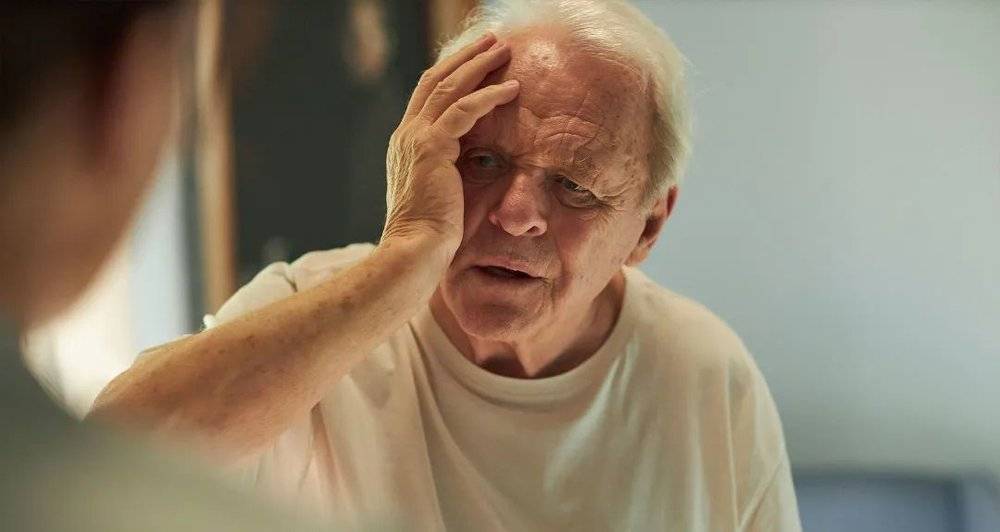

本文来自微信公众号:看天下实验室 (ID:vistaedulab),作者:刘瀚琳,实习生:廖奇娟,头图来自:《困在时间里的父亲》剧照

当17岁的林峰怀疑自己患了阿尔茨海默病时,母亲似乎曾试图打消他的疑虑。

在一个课业压力繁重的年纪,提出这个让医生听了都起疑的猜想,太像是为成绩下滑找好的借口——在传统认知里,阿尔茨海默病只在中老年人群里发生。

韩璎是首都医科大学宣武医院神经内科的主任,也是男孩发病初期接触过的医生之一。在他们的线上交谈中,韩璎发现他情绪稳定、表达流畅,能逻辑清晰地阐述自己的检查单。林峰的妈妈劝他不要多想,专心复习功课。

十七八岁的年纪,林峰的生活开始变得越来越难以把控。在随后的两年间,他暂停学业,辗转不同的城市求诊。检查的过程繁琐复杂,除了量表和扫描等检查,他做了多次腰椎穿刺术,这是一个临床上检测阿尔茨海默病病理标志物的办法。

做这种穿刺,需要他侧卧并蜷起身体,完全露出腰部,以最大限度屈膝屈髋,增加腰部椎间隙,这样方便穿刺针插入并提取脑脊液。

检查结果显示:β淀粉样蛋白(Aβ1-42/1-40)比值下降,磷酸化Tau蛋白(p-tau)增加。其头部磁共振成像(MRI)扫描显示,患者双侧额、顶脑沟局限性增宽;检测结果符合阿尔茨海默病的国际公认诊断标准。与2019年比,他的病程略有发展。

2021年,在核对国内外诊断标准并反复排查和讨论后,首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任贾建平和他的团队将其诊断为阿尔茨海默病。

于是,这个19岁的男孩,成了世界上最年轻的阿尔茨海默病患者。为了保护隐私,医生们没有透露这个特殊病例的任何个人信息。林峰,只是这个年轻患者的化名。

如同不被信任的男孩,这个结论要得到同行认同同样不易。年轻人患阿尔茨海默病本就极为罕见,更何况林峰还不到20岁。贾建平团队就此撰写的论文,经过了一年半的曲折历程,才终于在《Journal of Alzheimer's Disease》(《阿尔茨海默病杂志》)刊发。

贾建平说,这件事也说明,关注青年人的记忆问题,要克服的困难还比较多。

一、开始模糊的17岁

变化发生在17岁,时间像被吞掉了一些,林峰的高中生活开启艰难模式。

他察觉到自己很难集中注意力,背诵课文、计算数学变得艰难,老师讲授的内容开始听不懂,阅读和反应困难的情况也逐渐明显。此后,他开始出现短期记忆缺失。比如,他会忘记前一天发生的事情,忘记自己的物品放在了哪里。

根据贾建平的介绍,随着记忆力越变越糟,林峰开始时不时地丢东西,甚至忘记自己有没有吃东西。两年里,他的学习成绩从最初的中上等水平发展到无法完成学业,最后不得不暂时终止学业。

从感受到异样到最终被确诊,过程耗时两年。这段日子里,这个刚成年的小伙子和他的家人过得有些辛苦。

到2020年末,林峰已经做过三次脑脊液tau蛋白测定,在医学检查中,脑脊液tau蛋白是一种被用于诊断阿尔茨海默病的标志物,随着病程发展,蛋白值会出现升高。他的三次测试结果均呈现阳性,这是一个异常信号。

林峰在线上询问韩璎,自己能否加入药物三期临床试验,但因为年龄太小,无法取得入组资格。此后的一年间,他辗转于多个城市的医院,检测的结果都呈现出异常。本刊获悉其多张报告都得出疑似阿尔茨海默病的结论。求医期间,他断断续续地联系韩璎,等待能够入组试验的消息。找到贾建平并最终确诊那年,他已经19岁。

“这场诊断是个非常复杂的过程。”贾建平说。

中国阿尔茨海默病的患病率介于4%至7%之间。这是一种中枢神经系统退行性疾病,病情通常会随着患者年龄的增长而加重。传统观念中,阿尔茨海默病多发于65岁以上的老年人,四五十岁的人也不再罕见。从患病到发病,过程可长达15至20年。

“青年人发生阿尔茨海默病的几率很小,极为罕见。”贾建平介绍,这些年,他和团队接诊过许多病例,但从没遇见过如此年轻的患者。“他太年轻,大家不会往这个(阿尔茨海默病)方向去考虑他的病。”

很多年轻人,确实会出现记忆力下降的问题。不过,大多情况下,年轻人记忆力波动都是良性的。心理、精神问题以及外部刺激都会导致记忆力下滑。贾建平曾经遇到过一个案例,一位病人突然失忆,症状持续了一个月。后来她的记忆力恢复,只是不再记得失忆那一段日子。他称之为记忆关闭综合征,但即便如此,症状也只是持续一阵。

林峰的情况不同,他的记忆力在两年间持续恶化,该症状被贾建平看作诊断阿尔茨海默病的客观标准。据贾建平介绍,林峰的认知评估量表评分的确出现了下滑,而探讨临床痴呆评定量表的评分升高。

韩璎也在全程关注林峰的病情,她觉得量表数值的波动太微妙,甚至一度很难判定男孩认知的明显异常。跟男孩聊过之后,她在脑子里重新推演量表评分的过程。他测算时仅是一个高中生,测算评分为23分,不构成真正意义上的认知功能障碍。韩璎说,因为处于早期阶段,如果他不配合检查、不做腰穿,他的病很难被确诊。

二、一场艰难诊断

四处求医那两年,林峰度过了18岁,变成细心的成年人。他每去到一家医院,都得做一套系统检查,项目大同小异。他对自己的各项指标已经了然于心,能通过细微的变化,监测数据的变动。

当最终诊断结果再次显示符合阿尔茨海默病的指标时,贾建平团队的成员仍感到震惊。

为了避免出现错误,团队除了认知评估,又为林峰做了核磁拍照、腰部穿刺,从他的脑脊液中检测被作为病理标志物的Aβ蛋白、神经丝蛋白和tau蛋白。根据所有病理结果综合分析,他的病情符合国内外阿尔茨海默病的诊断标准。

在这个过程中,检测报告中指标也曾出现过矛盾:脑脊液检测支持确诊的结论,但PIB-PET和PBB3-PET成像却测出相反的结果。韩璎分析说,出现这种差异不能完全排除PET扫描示踪剂的剂量或者扫描时长等因素产生的差异。还有一种可能,既往研究显示:脑脊液或血液标志物要比非侵入式的PET提前三年甚至更长时间检测出阳性。

男孩的病情被确诊但仍处于极早期阶段。

随后,贾建平和团队成员将这个最年轻的病人写入了论文。他们尝试在国际期刊中公布这个发现。不过他们没想到,这个过程如同林峰的确诊之路一样漫长。这个病例是阿尔茨海默疾病史上的孤例,人们对这个史无前例的小病人充满怀疑。

“整个过程很受挫。”贾建平承认,他们接触的大大小小国际杂志中,大多数专家并不相信这个结论。

因为导致痴呆的成因多种多样,阿尔茨海默病只是病因之一,也是最不可逆的一种,诊断需要格外谨慎。当痴呆诊断成立后,还需要一个个排查其他可能的疾病。

“有些人痴呆的病因复杂,既有阿尔茨海默病还有其他病,”贾建平说,这也是诊断的一个难点,“我们团队内部讨论了无数次,把所有可能的疾病都排除了。核心指标里,多项指标支持这个结论。如果还不能诊断成阿尔茨海默病,那该判定成什么呢?”

争论一年多,讨论十多轮,文章才最终于今年1月在《Journal of Alzheimer's Disease》(《阿尔茨海默病杂志》)上发表。

美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校教授乔治·佩里也是《阿尔茨海默病杂志》的主编,他对《南华早报》说,案例引起了人们对痴呆症异质性的关注,说明这个病涉及任何年龄的人。重要的是,他们的发现或将阿尔茨海默病与衰老区分开来,开辟出新的讨论空间。

由于阿尔茨海默病多发于老年人,国内外医学领域习惯以65岁为界,将阿尔茨海默病分为早发型和晚发型。林峰并不是全球唯一一个被确诊的年轻人,在他之前,最年轻的患者年龄为21岁。但林峰是最年轻的一个,而且他的病况有一个典型之处——那名21岁的患者存在基因突变,而他没有。

在没有家族遗传和基因突变的前提下确诊了阿尔茨海默病,这让不少年轻人感到恐慌,人生好像又多了一种不幸的可能。

三、隐秘的年轻人

因为发病年纪小,病例的极端性挑战着传统认知且显得有些残酷。其实在林峰之前,曾有一名28岁的患者,同样没有出现基因突变。这些早期的阿尔茨海默病患者太过零星,却给同龄人提供了一种假设:阿尔茨海默病开始变得年轻化了吗?

贾建平纠正了这个说法:目前没有统计学数据支持这个观点,暂时不能说患病人群年轻化,只能说有年轻化的趋势。

美国蓝十字蓝盾保险公司披露的一组数据暗合了这个趋势。他们针对早发型阿尔茨海默病并伴有痴呆症状的人群做了调查。在2013年至2017年间,30至64岁的受保人诊断率增加了200%。

通常,阿尔茨海默病主要被分为家族性和散发性。其中,相当一部分早发型阿尔茨海默病病例有家族史,遗传者患病通常与PSEN1和PSEN2以及APP三种基因突变有关;即便在晚发人群中,患者常携带风险基因为ApoE4,这种基因携带者患病风险比旁人高出5至6倍;而ApoE44基因携带者风险高出12倍。

贾建平说,在中国14亿人口中,携带ApoE4风险基因的人数占到2.7亿人,只是并不是所有人都会发病。

去年,“雷神”扮演者克里斯·海姆斯沃斯突然因为阿尔茨海默病的风险宣布暂时息影——他没有任何症状,只因基因检测结果显示,他携带风险基因ApoE4,这位39岁的演员告诉《名利场》,他将尽可能地降低发病风险。

医院也为林峰安排了全基因组测序,排除了家族性阿尔茨海默病的可能,他并未携带任何风险或致病基因突变。

“据我所知,他并不是完全没有家族史。他的奶奶携带PS1基因突变。出现过走失的情况,表明已经发病。”韩璎解释说,但他的突变并不在外显位,意味着目前已知的检测手段并不能查出来,于是也无法支撑家族遗传的结论。

排除了遗传性,如果将其归为散发性阿尔茨海默病,发病也通常在65岁之后,男孩起病太早。

韩璎怀疑,这或许与他曾做过胃部分切除术有关。手术造成他的肠道菌群紊乱,对肠道代谢产物的清除能力下降,引起β-淀粉样蛋白(Aβ)过早过多地在大脑皮层上沉积,加速了病程。此外,他还有心源性脑缺血缺氧综合征,或许这也是他起病早的诱因之一。

患病早期并不一定会显现症状,但外部的干扰让病情显现出来。韩璎表示,有时候遭受到一次打击,比如说车祸、煤气中毒、手术全麻或者是急性的脑血管病,在出现应激的状态下,病程可能会加速,症状明显了才容易被注意到。

“其实有很多人都是这个群体中的一员,只是不往这方面去想。”韩璎觉得,以前早发型患者数量少的部分原因是,人的寿命本就不长,没等到痴呆阶段就去世了;有人即便出现症状,也没有检测的意识。

检测技术出现了改良,但贾建平觉得技术已经不是完成诊断的最大限制,而是在没有任何征兆的情况下,如何识别藏在人群中的年轻病人。

四、百年缠斗

在阿尔茨海默病的研究史中,人类一直在试图摆脱被动的角色。但在很长一段时间里,这场缠斗就像捕风捉影、隔空打拳。

1906年11月,德国神经病理学家阿勒斯·阿尔茨海默首次公开发布了这个疾病。在此前的五年,他曾接诊过一位51岁的女性患者。她严重健忘,表达困难也无法理解别人说话,住院没有缓解这位女士的病情,几年后她便因肺部感染离世。

尸检时,阿尔茨海默医生在她的大脑中看到了神经细胞内部及周围出现剧烈萎缩和异常沉积,那时候,他称这个病是“一种奇特的疾病”。

尽管医学领域开展了大量研究,但它的发病机制至今仍不明确。假说有很多种,“老化论”广泛流传,即衰老导致大脑结构萎缩或病变,可伴有痴呆症状。

哈佛大学医学院网站上发布的一篇文章写道,“正如世界上没有两个相同的人一样,没有两个阿尔茨海默病人表现出完全相同的症状,即便他们同一个年纪发病。”

就如同一种邪恶的巫术,被召唤的每个人行为各异。在技术不发达的时期,确诊阿尔茨海默病需要等人死后,专家用显微镜观察死者大脑,发现病理标志物的斑块和缠结时才能得出结论。

直到1968年,首个经过验证的测量量表问世,被用来评估认知功能的下降。近二十年后,研究人员才报告了β-淀粉样蛋白、tau 蛋白等病理标志物。又过了十年,阿尔茨海默病进入治疗阶段,这个病如今仍难以治愈。

一百多年过去,技术手段日趋完善,到现在,发病前15至20年即可通过检测,得出诊断结论。但还是鲜有人能够精准预判它的到来。

年轻人通过使用评估量表,展现出了对阿尔茨海默病的极大敬畏,但相较于脑脊液及血液检测,量表测试在诊断上表现出很大的滞后性。对此,韩璎解释说,“当能用量表查出异常时,说明病程至少已经到了阶段三。这意味着,此时患者脑细胞已经死亡超过了50%。”

阿尔茨海默病病程分阶段,当量表可测出异常时,往往已错过患病初期。

按照2018年美国国立老化研究院-阿尔茨海默病协会(NIA-AA)提出的最新生物学诊断标准,阿尔茨海默病病程可以被分为6个阶段。其中,前两个阶段均可以无症状。自第三阶段起,症状逐渐加重,不加干预,逐渐进入痴呆阶段,且痴呆症状从轻度、中度走向重度。

这意味着,很多人可能会在不知不觉间,走进阿尔茨海默病的病程。

2021年上映的电影《困在时间里的父亲》试图描绘患病后期的感受:身患阿尔茨海默病的父亲仿佛走进一个错乱的时空。他的记忆随着病程演进变得混乱,无法独立生活也认不出自己的女儿。最终,他住进疗养院,不无凄凉地形容自己的处境,“我觉得好像我所有的叶子都要掉光了”。

脑细胞死亡不能再生,记忆力也很难再恢复,但一次早期诊断却可以避免一个人狼狈的收场。

五、细碎的盼望

一个残酷的事实是,目前阿尔茨海默病仍无法被治愈,只能通过药物延缓病程。

在非常幸运的情况下,患者能在病程的第一阶段发现病情,能够实现通过药物阻断病程。

2021年,美国食品药品监督管理局(FDA)通过加速审批途径批准了Aducanumab,中文名叫阿杜那单抗,这是2003年后全球首个批准用于阿尔茨海默病的新型疗法。该药可被用于阿尔茨海默病病人早期治疗,主要原理就是清除在大脑皮层沉积的β-淀粉样蛋 白。

目前,这个药已经落地海南博鳌乐城,年注射费用超20万元。韩璎说,“虽然说明书上明确,药物适用于阿尔茨海默病轻度认知功能障碍患者或轻度痴呆患者,但在病程的第一阶段使用是最理想的,甚至可以阻断病程,那是治疗的黄金窗口期,却很少有人能抓住。”

“青年人发生阿尔茨海默病的病例仍极为罕见,不必过度检查,只是要注意记忆保护,这也是医生的核心目标之一。”贾建平建议50岁之后的人,若有记忆问题,有家族史,要去筛查。

年龄和基因仍是影响最大的致病因素,但这超越了人力干预的范围;剩下的高风险致病因素已被归纳罗列,它们被分成12项,包括青少年时期不接受教育、中年听力减退、脑外伤、高血压、酗酒、肥胖、吸烟、抑郁症、与社会接触少、长期不运动、空气污染和糖尿 病。

“这些因素是我们能够干预的。对其有所认知,有效控制并持续终生,能降低40%的患病风险。”韩璎说,“只是大家对这个疾病的了解还远远不够,需要大量科普,任重道远。”

贾建平特别强调,当疾病发生后,和谐的家庭和良好的氛围至关重要。在他过往研究的病例中,不和谐因素对大脑健康的发展有诸多负面影响。“有人遭到了歧视,有人甚至出现了病耻感,这需要我们整个社会释放出积极态度,对他们伸出援助的手。”

“早发型病人越来越多,病情也越来越隐匿,不少人并没有表现出记忆困难的症状,这也是我在1980年代从未见过的情况。”美国神经病学专家苏珊娜·加兹达曾在文章里表达无奈:作为一名从业 30 年的神经病学家,我目睹了各代人大脑健康状况的稳步下降,我们无疑生活在大脑健康的危机中。

社会环境的变化让研究变量更加复杂,和阿尔茨海默病的对抗也在升级。

这些天,贾建平的团队和男孩通了电话。一个好消息是,经过系统治疗,男孩的病情开始出现了好转的迹象。“这颠覆了阿尔茨海默病治疗效果差的观念,也说明青年人大脑代偿能力还是比较强大的。”贾建平又多了一些盼望,或许能增进人们对阿尔茨海默病的认知。

本文来自微信公众号:看天下实验室 (ID:vistaedulab),作者:刘瀚琳