本文来自微信公众号:看天下实验室 (ID:vistaedulab),作者:周晓晓,编辑:曹颖,头图来源:视觉中国

前段日子,我在地铁站里遇到了“同好”——晃晃悠悠的车厢中,旁边站立的男孩打开包,拿出一本和我手中同样的书,封面是桃红色。我们相视而笑,羞涩中带着几分“你懂的”神情。

这本封面颜色夺目的书,有着同样吸睛的书名:《它们的性:Love and Sex in the Animal Kingdom》(以下简称《它们的性》)。顾名思义,它以“性”为话题,只不过关注的对象不是人类,而是动物。

在书中,关于动物“羞羞”那些事儿,有在人类看来琴瑟和鸣甚至感天动地的“真爱”——比如底层雄性猿类靠给雌性顺毛、育儿等暖男行为俘获它们的芳心;比如一对大山雀夫妇,即便分开觅食能达到最大化收益,它们依然选择“携手”寻找食物。

但“爱与和平”仅仅是这本书的“冰山一角”,更多的部分讲述欺骗、背叛、厮杀乃至死亡——

老虎交配的前戏是母老虎撕打公老虎;地位更高的年长雌性非洲獴会限制和惩罚年轻雌性生育,甚至可能吃掉后者的孩子;求而不得的失败者有跨物种的强迫性行为,诸如日本猕猴会和鹿“啪啪啪”,海獭会性侵企鹅……

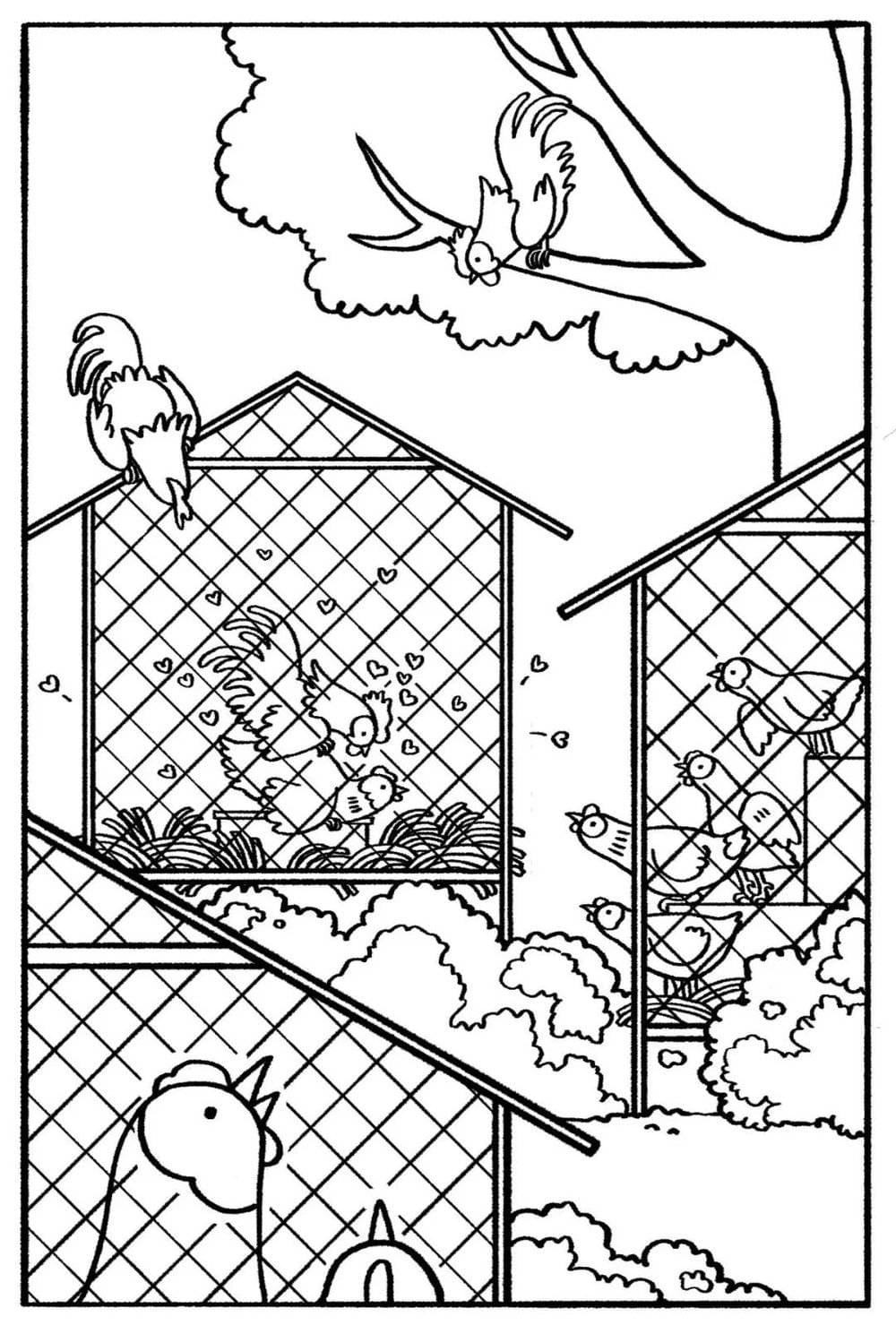

作者王大可在牛津大学读博时的研究对象是原鸡,她坦言,“公鸡残暴生猛的性冲动让人厌恶。”原鸡存在严格的线性啄序,它们绝大多数性行为都是强奸,公鸡中的同性性行为绝不罕见。

她的实验中有只独眼公鸡H28,和另外九只公鸡同处一室时,H28被欺负到全天只能缩到栅栏角落。同情它是弱者,王大可和同学们把H28放入“单人房”,定期还有母鸡上门“服务”,结果她们不得不多次中断实验。因为,当H28面对毫无反抗能力的母鸡时,便尽展欺负同类的丑陋面目:“拔去母鸡新生的羽毛,撕扯母鸡背部裸露的皮肤,咬伤母鸡的鸡冠,享受母鸡惊恐的嘶叫。”

2022年7月,王大可将自己五年来对动物间“性”的观察和研究集结成科普书《它们的性》出版。

单看简历,身为90后的王大可无疑是“别人家的孩子”:本科读生物学,英国牛津大学动物学系博士毕业后,在中国科学院深圳先进技术研究院做研究。

然而,我在被王大可讲述的动物们多姿多彩的性与爱震撼后,她在后记中写的一句话更令我难以释怀——写作是为了自救。

于是,沿着这条隐秘的线,我开始搜集她的相关采访,慢慢看到了王大可的“B面”:儿时缺少父母关爱,被姥姥带大,原生家庭充斥着情绪暴力。她从小对亲密关系“渴求又害怕”,从2014年开始,因为焦虑症做了很长时间的心理咨询。

受成长经历的影响,王大可小时候就一直想找到一个理论,来解答所有人生疑惑,接触到看起来万能的进化论后,她去学了生物,一度试图通过研究性来否定和拆解爱。

我和王大可的聊天,便从追溯童年开始,以下是王大可的自述:

优胜劣汰的进化论消解了爱

我最初接触达尔文和进化论,是在小学。中国的中小学阶段有非常深的概念:优胜劣汰,物竞天择,适者生存。要你好好学习,要你考试考得好,要你从小培养竞争意识,要变得非常强,要不然就是你的问题,这基本上成为一个底色。

我觉得作为小孩子,被灌输这么强的优胜劣汰意识,非常残忍和狭隘。

事实上,我后来发现,这个理论其实都不是达尔文原始的进化论,它带有社会达尔文主义甚至有点儿优生学的味道。进化论原本指的是达尔文的两本书《物种起源》和《人类的由来及性选择》,但严复的译著《天演论》翻译的文本来自赫胥黎的《进化论与伦理学》。

而且,《天演论》没有准确地翻译《进化论与伦理学》。《进化论与伦理学》偏伦理学,有对弱者的个体关怀。但《天演论》揉进了比如说比赛,甚至后面的优生学理论,同时夹杂了严复自己的思路,在当时国家到了一个危难的时候,他要考虑怎么样“翻译”它来适应和指导中国社会。

对此,我的心态是比较矛盾的,内心极度抵触,理性上又一直在追求考好成绩。

我小时候特别敏感,情感也特别充沛,但我在成长的过程中没有得到很多爱。我觉得其实小孩子需要很多的爱,才能有安全感,有对世界的信任。在没有爱的情况下,一个人也可以很好地生活,去关注自己可以控制的事。像我当时接受的进化论,它从来不会说爱有什么意义,只会说生存和生殖的利益才是最终的利益,以及教你为了获得这个东西,应该怎么去做。

爱在这种进化论的框架下,是被消解的。比如说你为什么要和父母在一起,从进化论的角度来看很残酷、很冰冷。当你不停地被灌输这些东西的时候,就会觉得一切都只是为了利益,世界上根本没有崇高,哪怕没有获得爱也无所谓。

同时,我认为小孩对世界有很多好奇心。小孩不知道世界为什么这样运转,会想要找一个普世的理论。我当时看了各种各样的书,也知道霍金写了科普著作《时间简史》,探索宇宙的起源和归宿。虽然我听不懂那些名词,但感觉当时大家好像都在找一个最完美的、最精准的理论来解释世界,也让小时候的我觉得理应如此。并不会反思说为什么一定要有一条理论来解释,多条理论可不可以?如果说理论永远无法解释现实,只能接近真实,可不可以?

另外,当还是孩子的我不知道该如何行事的时候,我爸会跟我说:你遇到事情应该忍耐,你不应该生气。包括现在还是有很多人不跟我解释和论证,只跟我说要学会忍耐,这其实有非常大的问题。

《房思琪的初恋乐园》里说:忍耐不是一种美德,愤怒才是。

这个社会上有各种各样的潜在规训,会不停地压抑你,不会给你通透地论证清楚。如果你有任何的需求、情绪和欲望都要去忍耐的话,会缺乏内在的逻辑;当你没有逻辑的时候,就很容易出问题。因为不管遇到什么事情,你都会下意识去思考这是不是我的问题,却没想过其实很多时候根本就不是你的问题。

这样封闭久了之后,我成年后的人生是有很多人给我爱,我理性上知道他们在无私地爱我,但感情上我好像感受不到了。

动物实验是人类的暴政

我在大学里学生物时,最开始的兴奋点在于找到了一个可以解释的理论,后来慢慢开始觉得无聊。

人需要有一个更宏观的框架,需要知道你为什么要学这个东西。但我本科学的分子生物学、生物化学、遗传学等,细到要去观察一个细胞的凋亡过程。可能对于导师来讲,它被囊括在一个更宏大的课题里,类似要解决某某疾病,而我负责其中某个路径中的一小部分,变成了流水线上的一个螺丝钉,就会有非常强烈的异化感。

没有内在的支撑。当我被工具化和异化后,总在做一些非常重复、细小、琐碎的事情,我认为它对于任何人都没有太大意义。

再说动物实验。

事实上大部分生物实验都很残忍,动物保护主义者对动物实验一直在强烈抵抗。我认为之所以有动物实验,是因为这是一个以人类为中心的社会。

以前战争中人们拿人做实验,会觉得不可接受,但为什么把它放在动物身上就可以接受了呢?因为没有把动物和人放在一个平等的位置上。假如动物可以反过来操控人类,比如说,假设恐龙比我们更强、更聪明,现在就是恐龙拿我们做实验。

这里面人类的文明和科学有内在的脆弱性,因为建立在暴政之上,对其他的生物非常不公平。

我们现在有伦理考试,类似什么样的动物是受伦理保护的,脊椎动物是受保护的,无脊椎动物里如果它的神经系统比较复杂,好比说像章鱼就会被保护。我觉得这种判断标准也比较人类中心主义,因为它的一个定义就是,神经系统越复杂,就越容易感受到疼痛。

但这个“复杂”的定义其实终点就是人,动物与人不管是关系上还是亲缘上越近,就越容易受保护。比如说猴子实验是最难通过的,拿猫和狗做实验也很难,但猪就还好,可其实猪是很聪明的。

你知道人类的科技进步需要牺牲掉那么多其他的生物,但如果你换位思考,说我为什么要牺牲自己让你能活得更久一点?这是很吊诡的事情。

我在牛津大学读博时,英国基本上是全球在动物伦理方面管得最严的国家,导致我们动物学系的很多动物实验都会外包出去给其他国家做,我们再做数据分析的部分。但我因为做原鸡研究有养鸡场,就肯定要自己做,不可能外包数据。动物伦理对我们的规限包括几个部分:鸡要在非常自然的条件下交配;如果给公鸡“撸背”(公鸡的睾丸长在后背里)需要过伦理……

我觉得做动物实验需要有非常强硬的心脏。在做实验的过程中,你会被迫去做一些其实你根本就不接受的事,可不那样做又很难收集到数据。

因为我们的实验室是单性饲养,大部分时候公鸡没有配偶,把公鸡和母鸡放在一起时,公鸡处于非常饥渴的状态,会非常的残暴。它们也没有形成一个相对稳定的社会关系,不像在自然的条件下,会形成一个小鸡群,一起玩耍、觅食,关系比较融洽,就不太容易打架。在短期关系中,个体更有可能对另外一个个体实施暴力。

实验室的样本量很小,容易导致实验结果和现实生活中的结果偏差较大,这是一个长期存在的严重问题。但为了控制变量,也为了便捷地做实验,同时考虑到安全和干净,我们不可能去野外抓动物来观察。

生态学相对而言会好很多。我认识研究鸟类的专家,在野外包下一片树林,用70多年时间一直追踪鸟类,给它们上脚环,甚至现在还研究它们的“人格”。

所以其实我对做生物实验并不是很感兴趣,我更愿意看论文,可以看到不同的动物和不同的现象。BBC的纪录片我也蛮喜欢的,从中可以通过看动物更多地了解人类自身,它对于外行来说也很容易进入。我个人很讨厌说教和被说教,我们任何人在看一本书的时候,更应该通过这本书来找到和碰撞出自己,而不是被洗脑。

做自己是真正的自由

我有一个很强的需求是:我想知道自己想要什么,然后应该怎么去做。但我最开始的路走偏了,我没有从自己内心出发,而是抽离出来,以第三方的视角,来看自己和周围的芸芸众生,就会压抑和审视自我,会评判我的感受合不合理,应不应该。

当时我想通过打开动物来认识自己。我觉得我如果能观测到它们所有的东西,我就可以洞察它们,甚至还可以控制它们。我以为通过研究动物和人类社群,可以找到我的位置;现在我知道了,找到我需要从自己出发来感受。

现在我可以感受到自己的存在,不用总是在外面看我自己了。冲破这一层障碍后,做实验就没那么能吸引我。

对我个人来说,性好像没有什么特别的。我导师有一次也跟我说,生物对生存相关的奖赏系统非常强烈,但对和性相关的奖赏它们并没有那么强烈,生物也没有那么大的性渴求。这种行为本质上就是奢侈品,不是说每一个个体都可以享受性的过程。

我觉得性可能是两个人之间更深层次的互动,是你如何理解他人,如何和他人有一个非常亲密的接触,然后理解和他人应该如何相处。性关系有入侵到个人的领域和边界,而异性恋的双方,根本不知道对方是什么感受。这很吊诡,它需要两个人共同做对方永远无法认知到的事情,又要去满足彼此。

这本书我写了5年,中间一直在思考和蜕变。曾经我很想用群体性的、统一性的某种趋势来掩盖作为个体的差异,但到后来我发现研究性消解不了爱。

当时我想反掉所有压在我身上的威信,就像男权社会里女性很受压迫,我就去看摩尔根的书《古代社会》,里面写到在比较偏僻、比较原始的地方和社会里,当地的氏族和女性地位是什么样的。我就想再往前追一步,当人类都没有出现时,移平人类文明所有的道德,动物是不是也有道德?反掉所有人类的现代性,我宁愿赤身裸体地回到动物性,回到文明之前进行观察。

我观察到动物的很多事并不和利益相关。动物的性行为有很多束缚,但很难定义它是道德性还是暴力性的束缚。核心的问题还是在于人类没有办法和动物对话,我们看到的只是它制定了怎样的规则。

哪怕说动物在一起是因为一些很现实的利益,也无法否认它们之间是有爱的(当然也无法承认)。而且就算说动物社会里没有爱,也不代表说人类社会里就没有爱。哪怕整个人类社会每个人都没有爱,也不代表说就生不出来爱。

严歌苓对我的影响非常大。

第一次听她的讲座我刚上大一,我问她:“文学是情感的表达还是道德的规训?”她说,是情感的表达。我在很小的时候写东西是一个比较真挚的状态,但随着应试教育不断深化,我的表达变成了一种被规训的正确,内心却又有一定的反抗和不解。当时她给我的人生和情感开了一个小口子,可以让我的情绪从那里流出来。

第二次见面是在2018年,当时她做讲座前和学生有个小范围的聊天,说她活到这个年纪,觉得其实做自己就行了。当时我认为她是个成功的大作家,确实是可以实现自由;但我只是个弱势的学生,好像没有资格想怎么样就怎么样,需要不停地伪装自己去迎合他人。

她给我撬开了一个壳,告诉我不要被自己的想法束缚住,不管处于任何位置,其实都可以选择按我的想法去生活。

我最喜欢的作家则是萧红,我觉得她像是另一个时空里的我,没有爱,也渴求爱,勇往直前,但头破血流。而我用理性“伪装”了我自己,我走的每一步路都非常的理性、安全,至少从结果上来看好像还挺符合世俗层面的成功,帮我获得了不少物质上的东西。但另外一方面,我承受了理性对感性长达二十几年的打压。

我感受到萧红那种非常细腻的情感,也能理解柔软的心灵会怎样被粗粝的生活磨出血,生命可以非常肆意地迸发出来,可以不害怕、不后退地去做一些事情。但我也清晰地看到,我现在还没有勇气去抵抗很多东西。

在之前的人生里,我没有现实感,长期感官被强行关掉,很难感受到当下,脑子里永远都有一个计划表,告诉我在什么时候需要干什么,这就是被异化的、被工具化的状态。

现在我找到和感受到了自己,其他的东西也会慢慢苏醒,我能更贴近生命和生活,整个人生的丰富度和维度都会被打开。

*参考资料

1、《在性研究领域,我们自动忽略了那些不渴望交配的大多数》,一席;

2、《她在鸡窝里研究“羞羞的事”》,《中国青年报》;

3、《研究完原鸡交配,我开始思考“做人”》,BIE别的;

4、《女博士研究100种动物性行为:反观人类该如何爱、如何活?》,一条。

本文来自微信公众号:看天下实验室 (ID:vistaedulab),作者:周晓晓,编辑:曹颖