本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含、宇晏,题图来自:视觉中国

杨磊又开始频繁去医院“报到”了。

他是苏州一所大学的本科生,去年国庆假期后的一个月,他在学校附近的医院挂了 39 个号,平均每天 1.3 个。

最初,杨磊没有任何症状,只是突然想到患白血病去世的父亲,打算求个心安。结果,血常规的某个指标稍稍偏离了正常范围,从此,他就停不下来了。

他开始反复求证一个事实——自己没有血液病。

那段时间他正在实习,原本只挂周末的号,后来演变成工作日请假去看,最后假也不请了,午休时直接打个车到医院,两三个小时后再回来。

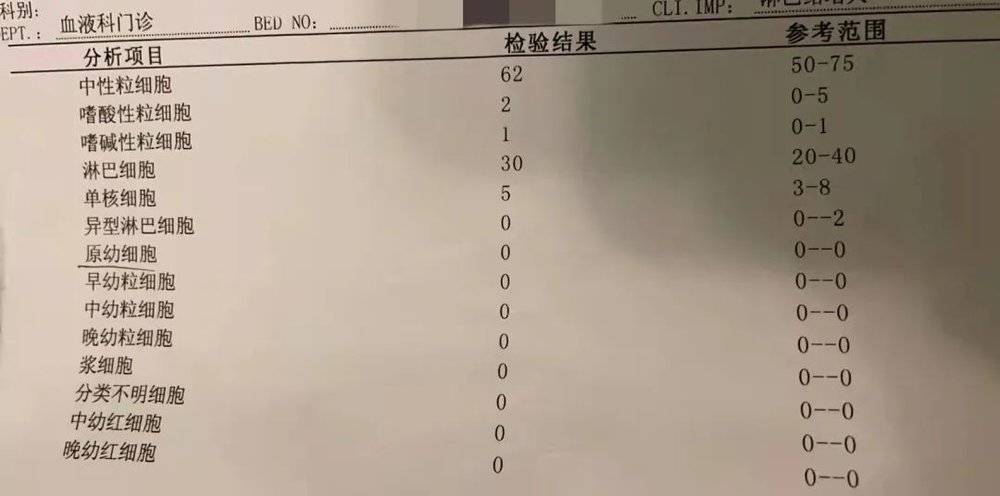

血常规查了四五次,又做了不止一次的全身 B 超,检视各个部位的淋巴结。他把报告拿给不同的专家看,都说没什么问题。走出诊室,焦虑似乎平息了,但不消几日又卷土重来。

图源:受访者提供

这种状态杨磊并不陌生。过去 5 年间,他数次陷入相似的境地,只是担忧的病种不尽相同。

2020 年,他确诊了疾病焦虑障碍。人们或许更熟悉它的另一个名字——疑病症。一些学者和医疗从业者更愿意使用前者,以消除称呼中的贬义色彩。

今年年初开始实行的《国际疾病分类》第 11 版(ICD-11)对这种疾病的描述是,“持续思虑自己可能患上一种或多种严重、甚至危及生命的疾病”,与之相伴的是反复就医、检查、搜索与疾病相关的信息,或者对躯体不适采取回避。

由于诊断标准的变迁,我们很难得知它确切的发生率。目前我国被广泛援引的患病率 5‰,但这已经是 1982 年的数据了。一些医生的直观感受是,近几年、尤其是新冠疫情出现之后,这样的患者正在增多。

把自己套在 1% 里

杨磊把自己最初的疑病行为描述为“一种对压力的转移”。

高三那年的秋天,他开始对自己的身体变得格外关注。最初的焦点在消化系统,后来对颈部的淋巴组织也起了疑心,每周有那么一两回,他要摸一摸男同学的颈部,对比一下是否不同。甚至有三四次,老师正讲着课,他径直跑出教室,“到学校附近的医院检查去了”。

过了春节,患上胃癌的恐惧依然没有消解。母亲听够了他的念叨,答应带他去做胃镜。结果一切正常,连浅表性胃炎都没有。相熟的医生埋怨道,“这么小的孩子,刚 17 岁,为什么要带他做全麻的胃镜?”

杨磊剖析,当时学业压力比较大,情绪管理也不太成功。“这可能算一种逃避吧。”好像有个声音对自己说,“我现在不舒服,所以我不去直面这些事情”。

大学时的经历似乎也能佐证这个观点,重要的考试之前,他会频繁地去急诊,“这一点特别明显”。

中南大学湘雅医院心理卫生中心的副主任医师李建玲告诉我们,她接诊的青少年中,快高考的占到很大比重。这些孩子在疑病的同时,常常伴有情绪问题。

她介绍,外部压力和负性情绪是疾病焦虑障碍的易感因素。有些人觉得“扛不住压力是无能的、丢面子的”,负性情绪的表达受阻,这时,躯体不适的主诉成为了一种“合法的”途径。

一定程度上,这也和社会文化环境相关。在一些地区,情绪的直接表露被认为是羞耻的。这种氛围下,患者会掩饰、否认甚至不能感受到自己的情绪体验,而选择性地关注自己的身体。

李建玲对一位中年男性患者印象深刻。“他的老婆很会赚钱。他原本有体面的工作,集体改制之后就失业了。找个一般的工作,又拉不下面子。”到精神科就诊前,他整日在家无所事事,觉得自己毫无存在感,接着便出现了疑病的行为。

另一方面,疾病焦虑障碍的患者往往具有敏感多疑、谨小慎微、苛求精确的特征。

我们在杨磊身上看到了这样的特征。他在谈话中反复强调,自己非常担心小概率事件。只有“金标准的检查”才能让他打消疑惑,比如切掉一部分组织做活检,但这种要求是不会被答应的。

“这就是我为什么反复做影像学检查,它的检出率不是 100% 的。哪怕 99% 的可能是没问题,我也会把自己套在 1% 里。”

杨磊试图探寻这种思考方式的源头。回溯童年,他生病的次数并不多,大病更是从未有过。但他认为自己“至少是体弱的”,小时候“很矮很瘦”,初中读了大半,还被人问是小学几年级。

他觉得自己对疾病的焦虑,或许有家人潜移默化的影响。杨磊是早产儿,七个半月就出生了,当时体重还不到 4 斤。家人偶尔提及这段往事,听的时候没什么感觉,现在回看,还是多多少少在男孩心里埋下了隐忧。

“过去,我觉得疾病和死亡离自己很远。我爸说我们家基因很好,我的曾祖辈都活到了 90 多岁,太姥姥现在还活着,过完年都 100 岁了。”大一那年,杨磊的爷爷因淋巴瘤过世,此后几年间,又有数位亲人和朋友病逝。“太集中了,这可能也是一个因素。”

从业 4 年的心理咨询师丁若水向我们介绍,疾病焦虑的人有着更重的脆弱感,它的来源可能是童年时期主要照顾者的过度保护,或者很早就面对了亲人的死亡,“也许当时对于死亡的理解没那么直接,但恐惧的体验是强烈的”。

这些经历让他们形成了某些固定的信念,比如“得病是很可怕的”“一旦哪里不舒服,就意味着我得了绝症”。平时,这些信念是潜在的。某些关键事件发生后,模糊的躯体不适就会将它们激活。

“刹不住了”

杨磊最艰难的一段日子,是在 2020 年夏天。

导火索是一次性行为,“其实是采取了保护措施的”,根本不必担忧。但他依然害怕染病,开始疯狂地抽血化验,一周两三次。

每次的结果都是阴性,“但还在窗口期,不能说肯定没事”。于是继续往医院跑,后来皮肤科的医护都说,“你每天陪我们上班来了”。

一个半月后,常见性病的窗口期都过了,所有检查仍是阴性,杨磊才渐渐相信,自己确实没有染病。

然而,疑病并没有就此停止。“像是踩了油门一样,刹不住了。”

从肺癌、鼻咽癌到帕金森,短短一个月,他数度怀疑自己患上重疾。现在想来,或许只是长时间戴口罩的不适,以及一直存在的轻微手抖被注意到了。

他依然是医院的常客。检查最密集的时候,带来的正向影响只能持续几个小时。

“反思一下,我浪费了多少医疗资源啊!每重复一次检查,就有一位真正需要检查的人被我占了机会。”但当时的杨磊想不到这些。“恐惧早就压倒一切,还能考虑别人?”

沙特的研究者报告过一个极端案例,充分展现了疾病焦虑障碍的患者对医疗机构造成的负担:

这位男性患者从 48 岁开始怀疑自己患癌,持续了 25 年。其间,他每周求医数次,累计做了 18 次腹部 CT、11 次胸部 CT、7 次头颅 CT、6 次腰椎核磁和 4 次胸部核磁,甚至说服多位医生为其进行了肾脏、前列腺和胃部的活检。他家境平平,却为此花费了 17.8 万美元。

对于许多患者而言,同样停不下来的还有线上的求证。

2020 年夏天,杨磊焦虑得睡不着觉,在问诊 App 找不同的医生聊,“一找就找十几个”。哪怕第二天一早就要去医院了,他也等不了。问诊结束,还要翻看这些医生此前的接诊记录,试图找到一个“和自己同样症状、最终没事的 case”。

上海的高中生依依也曾深陷泥沼。去年 3 月,她把自己和“挤破痘痘引发颅内感染”的新闻对号入座,惊恐发作进了急诊,此后便走上了疑病之路。

她一度沉迷于搜索“症状”,“自己给自己确诊”过血小板增多症、慢性疲劳综合征、心肌炎等等。那种感觉太糟糕了,“每次都告诉自己再也不要搜了,下一次还是忍不住”。

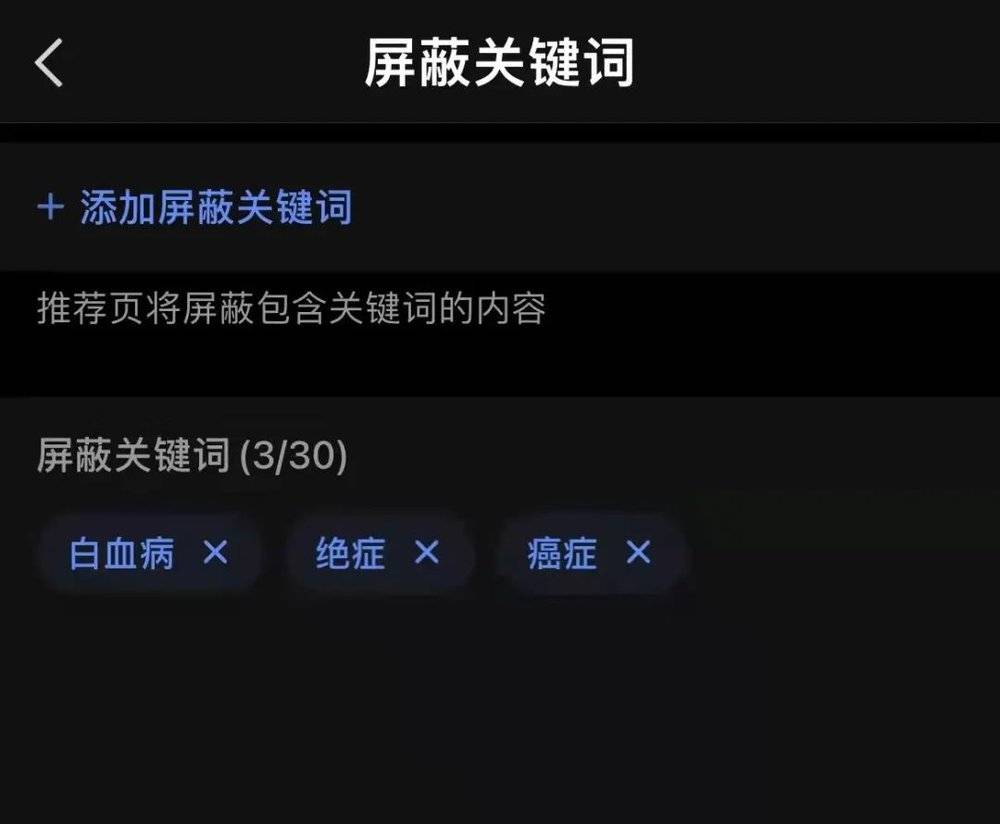

她还会在社交平台寻找“病友”的分享,每看一篇,就觉得相应的部位开始不适。看得越多,平台推得越多,久而久之,所有的账号上全是疾病相关的内容。她曾屏蔽掉“白血病”“癌症”之类的关键词,让平台别推荐,确实缓解了一段时间,但最终还是功亏一篑。

图源:受访者提供

承认有心理问题,会更难吗?

疑病的第 4 年,第一次有医生明确提示杨磊去看精神科。

大四开学前,他的疑病到达了极点。当时怀疑的是渐冻症,先是感觉小腿变细了,后来又察觉到肉跳。联想到渐冻症的症状之一是肌束震颤,恐惧瞬间袭来。

“完蛋了,果然。”

越观察,跳的地方越多。回到学校后,已经“有种眉毛到脚都在放电的感觉”。原本开学还有三四门考试,杨磊根本复习不进去。“整个人很毛躁,坐立不安。”

他给华西医院一位擅长渐冻症的医生打过三四个电话,8 分钟上百元的那种。对方几番安抚,杨磊依然放心不下。“他又没见过我真人,我又没做肌电图检查,怎么判断是不是?”

后来,杨磊直接弃考了。

当天晚上,他又给那位医生拨过去。对方说,“我建议你去看精神科,而且越早越好”。

关于疾病焦虑障碍,经常被提到的一点是,患者会首先出现在心内科、神经内科、消化内科等科室,辗转许久,才到精神科就诊。

李建玲告诉我们,她接触到患者时,往往距离对方出现疑病行为已经一年多了,长的可能有五六年。

“不会有人很快就来精神科的,即便来了,医生也不会下诊断。”因为诊断标准之一是排除各种器质性问题,而疾病有演变的过程,有些在早期不易发现,一种症状又会对应多种疾病,短时间内确认没有任何器质性问题,并非易事。

排除其他因素后,患者能否更早地求助精神科,一方面与非精神科医生的提示有关,另一方面,也取决于患者和家属是否愿意接受这种提示。

杨磊很早就知道疑病症的概念,但若非严重到弃考,他还是会“首先否认心理问题,而去习惯性地认为是躯体问题。”

依依频繁就医的第二个月,一位急诊医生建议她去看精神科。但她和父母都认为没有必要,“感觉自己挺正常的,只是有些紧张”。

后来情况越来越重,她主动提议“带我过去”。父母总是应承下来,却一直没有行动。

他们并非对疾病焦虑毫无了解。相反,他们也曾被困扰过。

依依第一次听到这个概念,就是在母亲那里。她袒露自己在二十几岁时,因为亲生姐妹患癌而感到恐惧,反复怀疑得了胃癌,为此看了好几年的心理咨询师。至于依依的父亲,没来由地害怕得艾滋病,足足有二十几年。

虽然有相似的经历,但依依并没有感受到更多的理解。尤其是父亲,总是严厉地向她灌输自己的观点,有时要讲上两三个小时,给人巨大的压迫感。一次,他看到依依又在搜索病症,气得抢过手机,摔在地板上。

他说,正是知道这很难受,所以不希望依依这么小就持续这种状态。“但他觉得只要不看网上的说法,疑病就能立刻停止。这不是我能控制的。”

依依猜测,父母对精神疾病还是有一些耻感。

安徽女孩刘畅被父亲的“固执”深深困扰。他从去年年初开始疑病,至今依然认定自己有器质性问题。

很早就有内科医生请了会诊,给他开了抗焦虑药物,他觉得自己没有焦虑,吃了几天就偷偷停药了。家人带他去邻市的精神专科医院,他也不以为然,私下和刘畅讲,“那个医生根本不行”。

去年 9 月,刘畅和母亲专程带他到上海,先去一所消化内科排名很高的医院,再去精神卫生中心。

去第一家医院的路上,他一改往日的颓态,精神饱满,步履轻快。好像终于又有机会证明自己是对的——“这次的医生厉害一点,肯定能查出来器质性问题。”

医生再一次告诉他,这是疾病焦虑。“从医院出来之后,他就沮丧得不得了,脚都挪不动了,眼看着要哭出来。”

对于这位 58 岁的男性而言,承认自己有心理问题,似乎比承认自己有躯体问题要难得多。

接纳焦虑

在精神科门诊,医生给杨磊开了艾司西酞普兰。这是一种抗抑郁药物,属于五羟色胺再摄取抑制剂,其对疾病焦虑障碍的疗效,已被多个随机对照研究证实。

开始服药前,杨磊是抱着一些怀疑的。他愿意相信医生所说,是心理层面的问题,但总还犯嘀咕,真的不是没查出来吗?

服药第一周,他发现好像肉跳的频率降低了,第二周,一些症状消失了。他愈发认可医生的诊断,“精神类药物是有效的,就验证了确实是这方面的问题”。

李建玲强调,对于疾病焦虑障碍的患者,要优先选择副反应小的药物,并留心剂量的调节。

这些患者原本就对身体的变化非常敏感,如果用药猛了,出现了副反应,他们可能会认为出现了一种新的躯体症状,进而加重焦虑,治疗的依从性也会降低。

刘畅的父亲就是一个典型的例子。他经历了 3 次换药,有次偷偷停药一个月后才被发现,还有一次只吃了两天就扬言把药扔了,原因是吃完有些反胃,而消化系统的癌症原本就是他重点怀疑的疾病之一。

断断续续地服药,反而使他的病情越来越重。“后来已经有点出现抑郁的表现了,不爱讲话,吃饭也越来越少,整个人瘦了快 20 斤。”

刘畅回忆起那段时间每次回父母家看到的场景:父亲呆坐在沙发上,和他讲话,就像没听到一样,半晌才抬头瞥一眼。“看着电视,问他哪个是坏人,不知道。”

“他的眼睛没有光了。”

有研究证实,相比于药物治疗,疾病焦虑障碍的患者更倾向于尝试心理治疗。

丁若水接触过一些疾病焦虑的来访者。在她看来,前期比较重要的是让来访者相信,就算不做那些反复求证的行为,焦虑也会过去。

“当求证的冲动涌来,什么都不要做,不向它屈服,就等着它自己离开。”这是一种暴露练习,让来访者试着忍受“无法判断身体感受是否为真实症状”的那种不确定性。

第一次尝试可能需要很久,“短则 20 分钟,长则一两个小时”。但经历足够多的练习之后,他们会意识到痛苦是暂时的,不像想象的那样可怕,这会帮助他们克服恐惧,进而克制求证的冲动。

另一个重点是帮助他们调整认知偏差。这并非易事,因为“疾病焦虑的人或多或少有一些强迫的特质”。ICD-11 首次将这种疾病归入“强迫性或相关障碍”的大类下。

“当你试图引导这样的来访者替换一些想法,他们可能会产生一种对抗性的思维,像是内心有个非常执拗的声音在说,‘我的想法就是真的’。这让改变变得更难。”

这时,她选择先让来访者接纳自己疑病的想法,再将想法与事实分离。这是接纳与承诺疗法中的认知解离。

一个简单的方法是,在表达时加上“我有一个想法”的前缀。比如,让来访者分别讲出“我会得癌症”和“我有一个想法,我会得癌症”,去体会这两句话带给自己的不同感受。

同时,也建议有条件的患者家属能较早地参与到咨询中,以便给予恰当的支持。

有些患者会经常请家人确认他们的“症状”,如果一味地满足,会使他们过度依赖这种反复求证的方式,“觉得只要用这个方式就够了,从而失去尝试更多自救办法的机会”。当然,也不能全然否定 Ta 的感受。最合适的应对是点出这种行为——“你正在反复求证哦!”

“我在慢慢变好”

见到杨磊那天,他是从肿瘤医院赶来的。前一天刚刚从苏州回北京,他就等不及把之前检查淋巴结的报告拿给“更权威的医生”。

“某种程度上,在推开诊室门之前,我已经知道医生会说同样的话。可我就要那句话。”访谈快结束时,他略带自嘲地告诉我们,第二天还约了 301 医院的号。

去年 9 月之前,他已经整整一年没有做过检查了。

有段时间他的状态很好,能百分之百投入在手头的事情上,不会被疑病的念头分散。哪怕出现不适,也能主动分辨,是否是情绪或生活习惯所致。

杨磊一度承受住了重大变故。去年年初,他的父亲被白血病带走了生命,从出现症状到去世,仅仅五十几天。

我们设想他会很快重现焦虑,但当时的他反而想开了——“疾病来的时候你也无力阻挡,就躺平吧。”4 月,他甚至在医生的帮助下顺利地停了药。

直到秋天,他再度陷入疑病的漩涡。他说自己“回过神了”,近一年来,他费心构筑“把自己放在大概率事件”的能力,因为最亲近的人遇上小概率事件,“一下被击垮了”。

好在相比过去几年,他已经清楚如何寻求专业的帮助。

“10 月第一次去看血液科是没来由的,根本没有不适。我意识到这一点,就去看了精神科。”

医生告诉杨磊,还不到吃药的程度。最近几周,他正在考虑要不要约个心理咨询师聊聊。

刘畅的父亲终于承认了自己的焦虑,这样说的医生实在太多了。但他依然坚称,自己是因为“生病”才焦虑的,而非原本就有疾病焦虑,才渐渐察觉到各种疼痛。

上个月,他又换了一种药,效果还算不错。过去大半年,他的社交几乎完全断了,一直闷在家里,前几天竟然主动提出要去爬山。

他依然对患癌有所怀疑,这个月还做了一次肠镜。“但他自己说,只要不痛,就能不想这个、去干别的事了。”

依依则更多地依靠自救。她从书上学了一些缓解焦虑的方法,“感觉自己快要死了的时候,就用腹式呼吸”。

环境的改变也有帮助。这学期她搬进了学校宿舍,每次疑病,会以玩笑的方式讲出来。室友们的安慰很适当,不像父母那般说教,或者过度紧张。“而且很快又会聊到别的,就不怎么想生病的事了。”

这两个月,她已经能完全控制住不去搜索病症了。她重新获得了一种掌控感。

她确信自己正在慢慢变好。“我妈妈现在已经好了,我觉得我最终也能好的。”

(文中杨磊、依依、刘畅为化名。)

本文经澳大利亚昆士兰大学博士 持照临床心理学专家 王怡蕊 审核

参考文献:

1. 赵靖平,张聪沛主编,《临床精神病学》(第2版),人民卫生出版社,2016年

2. 苏雪,李占江,姜长青等:《疑病症认知特点及其测量工具的研究进展》,《精神医学杂志》,2016年第29卷第6期

3. Shrayash Khare, Meher Narain Srivastava. Validity of Current Treatment Protocols to Overcome Hypochondriasis. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2017, 11(1)

4. Mohammad Almalki, Ibrahim Al-Tawayjri, Ahmed Al-Anazi, Sami Mahmoud, Ahmad Al-Mohrej. A Recommendation for the Management of Illness Anxiety Disorder Patients Abusing the Health Care System. Case Reports in Psychiatry, 2016

5. 张朝辉,张亚林:《躯体形式障碍发病机制研究进展》,新乡医学院学报,2008年第25卷第3期

6. 俞玉珊,徐志杰:《社区全科医生应对疾病焦虑障碍的管理策略》,中国全科医学,2021年第24卷第28期

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含、宇晏