2018 年,世界卫生组织宣布,在新版的《国际疾病分类》中,“游戏障碍”被列入“成瘾行为所致障碍”单元。在中国,相比“游戏障碍”一词,人们更为熟悉的是“网瘾”“游戏成瘾”。在很长一段时间,这个议题看似得到关注,其实一直被遮蔽在戒除网瘾的极端讨论中——“电击疗法”“控制孩子的疯狂家长”“游戏是洪水猛兽”,诸如此类。但这些对我们理解这一现象并没太多帮助。关于游戏本身、“玩游戏上瘾”的人、ta 们的家长,我们都应该看到更多。

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:苏惟楚、文又京,监制:李晨,审核:邓兰芳(中山市第三人民医院精神心理科),头图来自:IC photo

他已经两周没离开这台电脑了。

16 岁的男孩左手飞舞在布满油污的键盘上,右手点按鼠标,形成清脆的连击声。椅背上挂着他的校服外套,脚边放着吃了一半的外卖。

屏幕上,两队玩家正准备争夺一个 buff( 游戏术语,指游戏中的增益效果 )。推拉之间,有人突然释放技能,数道蓝色闪电从天而降,十人缠斗在一起。

时间仿佛停滞了,一秒钟放慢了十倍。从各种重叠的特效中,他条件反射般地辨识出它们所代表的信息,迅速做出应对。

他连续击败了四名敌人,却仍然在“Quadra kill”(游戏术语,四杀)的系统提示音响起时破口大骂 —— 因为没能完成“五杀”。尽管已经是许多人眼中的“大神”,可在风云万变的电子竞技游戏中,总有更高处可攀登,也因此总有“再来一把”的理由。

“还要继续吗?”

“要。”

男孩一度被家人判定,“有网瘾”。

事实上,“网瘾”一词最早被提出时,只是一个黑色幽默。1995 年,美国医生 Ivan Goldberg 在个人网站上定义了“网络成瘾障碍”,本意是讽刺美国精神医学学会把所有过度行为都定义成“XX 成瘾”。

三年后,1998 年, 美国心理学家 Kimberly Young 正式提出“网络成瘾障碍”的概念。她在著作《落网》中,将网络比作粘性巨大的蛛网,它会把那些意志力不坚定的、从真实世界逃出来的人们紧紧缠住。

近二十年来,学界试图从生物学机制的角度来讨论,我们是如何在各类刷屏行为中“欲罢不能”。神经学家通过观察人类大脑不同的体验,发现游戏上瘾的大脑模式与吸毒类似,“激活的是相同的奖励中心”。

直到 2018 年,世卫组织发布《国际疾病分类》第 11 版预览版(ICD-11),将“游戏障碍(Gaming disorder)”列入“成瘾行为所致障碍”单元。次年,第 72 届世界卫生大会上,游戏障碍被宣布正式列入“精神疾病”。

在中国,比“游戏障碍”更盛行的一个词是,“网瘾”。医生们在临床上发现,“网瘾”相关的主要有三类:游戏、社交媒体、网络色情,而游戏占有相当大的比例。关于“网瘾治疗”的实施和关注始于 2005 年,其中,人们关注最多的是“打游戏失控”的未成年人。

但在很长一段时间,这个议题看似得到关注,其实一直被遮蔽在戒除网瘾的极端讨论中。

如今,“网瘾”被纳入医学范畴进行实践与探索。

在一家三甲医院成瘾科,一位刚被没收手机的少年焦躁难安,手不自觉总想要摸什么,父亲一句“我就希望他不要再和那些乱七八糟的朋友来往”将他的怒火点燃,少年攥起拳头向父亲冲过去。

还有一个男孩,因为长期打游戏,脊椎和颈椎已经变形,靠着墙捧着手机,对外界发生的一切充耳不闻。哪怕就在此刻,他的母亲哭得声嘶力竭。

“这不像肿瘤那样切掉就好了,而是牵涉到很多方面,家庭、教育、社会竞争。”

医生和研究者们希望看到更多背后的问题,由此对症下药。

游戏给你的奖励

2008 年前后,北京大学第六医院主任医师田成华开始进行“网瘾”相关的研究。在他看来,最明显的变化是,过去更多是网吧的台式机,而现在,“一台手机就很容易满足需要”。

游戏策划们也有类似的观察。一位从业六年的策划靳杰说,从早期的红白机发展到今天的手机、掌上游戏机和电脑,不难发现,硬件方面运行得越来越好,进入游戏等待的时间越来越短,画面也越来越精良。游戏“复原现实”的能力达到了新的层次。

在《欲罢不能:刷屏时代如何摆脱行为上瘾》一书中,作者认为,硬件的改善,可能让我们“上瘾”的门槛越来越低。“‘上瘾’本身需要更强的动力、更快的速度、更便捷的获取性、最新又最好。”

同时,谈及这个话题,我们无法绕过的便是“心流(Flow)”理论。靳杰曾戏谑,“游戏从业者只要讲最近读了心理学,不用问,我们就知道说的是‘心流’。”

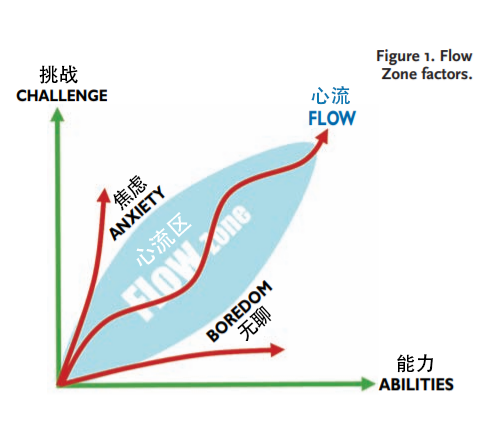

这一理论来自于 1990 年匈牙利心理学家米哈里·契克森米哈的《心流》。他指出,人体验到“心流”的时候,他们沉浸在手头的任务里,失去了时间观念。

有些人说,自己进入状态时会体验到深切的喜悦或兴奋感;这种罕见的持久幸福感,似乎只有在人的能力恰好够克服挑战的时候才能出现。

游戏制作人陈星汉把这一理论引入到游戏设计中,此后,它便在游戏领域被广泛使用。靳杰告诉我们,游戏策划们会根据玩家状态,适时给予对方体验上的调整,使游戏难度和玩家能力处于平衡,从而制造出“心流体验”。

“举个例子,以一个小时为单位,在你刚接触游戏的前三分钟,我慢慢拉起你的‘心流’状态,逐步让你生长,比如开放更多的体验,告诉你,新的道具和技能怎么玩。这时候如果你有点厌烦了,我说,放松一下,去打个怪吧。这时候,‘心流’就又拉起来了,因为你学会了技能,会很高兴。”

玩家的爽感在逐渐积累,总会有巅峰。但游戏策划会尽量延迟巅峰到来的时间,并且在之后的下降阶段继续给予新的体验,“比如新的任务、新的卡牌等等”,以此重新刺激玩家。

“一些竞技类游戏会将到达‘心流’的过程缩短。玩家不需要明显的体力消耗和重复行为,就能很容易跟游戏机器之间产生高频、‘短路’且快速的奖励连接。”一位研究者这样总结道。

现在密歇根大学中国研究中心任博士后的饶一晨,曾在 7 年前调研过一家在当时附属于三甲医院的网瘾机构。他观察到,在机构里因为“网瘾”被送进来的,几乎百分之百都是《英雄联盟》的重度玩家。

饶一晨说,这款游戏有着精妙的竞争机制,以及酷炫的英雄形象、画面和游戏效果。虚拟战场每局持续 30~40 分钟,玩家的对手是具有极大不可知性的真人,每一次操作都会立刻得到反馈,整体局势可能因为一个决策而翻盘——就像真正的战争一样,充满无限可能。

“后来,它被移植到手机端,流程进一步被简化处理了。”

德铭,一位曾接受“网瘾治疗”的学员,也是现如今的游戏从业者告诉我们,“手游反馈的链条更短,设计者会让更多人在空闲时间来进行挑战,比如午休或下班路上,一局只要 15 到 20 分钟,不需要电脑就能随时随地获得良好的反馈。”

对于游戏里的这些设计,靳杰总结,“我们无法强制留住玩家,只是把游戏作为一种产品,尽可能延续用户的生命周期。”

“也有一些很烂的游戏,以吸金为主,把自己所能想到的手法都用到游戏里面,最大化地构筑与用户的联系。但这种游戏到市面上,经过玩家的理智选择后,应该很快会被淘汰掉”,另一位游戏策划何屿这样认为。

需要注意的是,在交流的时候,游戏策划们对于“上瘾”、“沉迷”等词的使用极其谨慎,生怕一个简单粗暴的结论由此生成 ——“游戏都会让人上瘾”。

即使是见过太多病例的医生们,也不愿意看到游戏被当做洪水猛兽,避之不及。

“这不是一个真空的环境,人总是需要放松和娱乐。封锁得越厉害,反弹得也越厉害。”

“游戏障碍”入病的争议

当“游戏障碍”作为一种疾病被纳入医学范畴讨论时,伴随始终的是争议、未知和探索。

2008年,田成华担任当时卫生部病理性上网(网瘾)诊断标准课题组的负责人。“在此之前几年,因为一些社会事件和新闻,比如打游戏过度甚至引发猝死之类的,两会总有代表提到这个问题。涉及到健康领域,提得多了,卫生部说做一下调研,组织专家们进行讨论。”

作为北京大学第六医院主任医师,田成华参加过其中一场。他在现场发言,“我们讨论网络成瘾也好,或者是别的什么,首先应该定一个标准。不然,一个人嘴里的‘网络成瘾’和其他人说的未必一样”。

他接到了课题。在前期交流时,一个问题就被抛出,“为什么一定要把这件事当成一个病?”

事实上,此后数年间,世界卫生组织专家讨论是否要将“游戏障碍”归为“成瘾性疾病”之前,同样的问题再次被抛出。

“我能理解为什么会有这样的疑问”,田成华说,“因为这个问题涉及到的东西,不只是医学,还包括社会学、教育学很多东西。所以我说,如果要定病的话,不能说‘网络成瘾’里什么都跟疾病有关,但我们肯定要挑出相关的部分。”

课题组提出一个概念,“病理性上网”。在当时,这次“定病”的过程不失为一次有意义的尝试。

田成华等人首先建立了标准条目库,通过文献检索,将国内外使用较多的与“病理性上网”相关的“诊断标准”列出,归纳或保留,形成了四大部分的初步诊断标准:症状标准;严重程度标准;病程标准;排除标准。

后两项标准的确定,则是通过现场对因上网问题住院的受试者进行测查。“我们联合了北京 3 家三甲医院精神科副高以上的医师们,两名专家一组,交替对受试者及其亲属进行访谈,请他们根据操作性定义及丰富的临床经验,各自独立做出诊断,再进行复核检验,对症状标准和病程标准进行考验。”

最终,对初步诊断标准进行修订后,课题组将“病理性上网”的症状条目特点确定为“不能控制的冲动、沉溺性、否认问题行为、复发、戒断症状及不顾后果上网”。

课题组前后做了三期调查,公布在网络上的是第一期,刊发于 2009 年,主要是北京地区的结果。“我们在全国选择了七个行政区做调查,全部工作已经在 2012 年完成,但后续的文章未能刊发。”

对于何时刊发成果,田成华几次得到的反馈是,“先不动”。他猜测,这个话题受阻可能是因为极易触及大众神经,毕竟游戏产业年产值逾千亿。“到了 2014 年还是 2015 年的时候,卫生部门说,你可以投稿了,但我已经没有热情了。”

但医学界对此的讨论和关注并未停止。2018 年,世界卫生组织发布《国际疾病分类》第 11 版预览版(ICD-11),将“游戏障碍(Gaming disorder)”列入“成瘾行为所致障碍”单元,对此的描述是:

对一种电子游戏失去控制力,日益沉溺于游戏,以致其它兴趣和日常活动都须让位于游戏,即使出现负面后果,游戏仍然继续下去或不断升级。该游戏行为模式必须足够严重,导致对个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大损害,并明显持续了至少 12 个月。

事实上,自 2005 年 WHO 开始修订 ICD-11 时,这一议题在世卫专家内部已经过至少五轮讨论。专家们来自不同国家和地区,涉及心理学、生物学和临床医学等领域。

“根据目前的研究,网络或者游戏上瘾后,大脑的功能、结构等发生了一些变化,这是不争的事实。”中南大学湘雅二医院精神卫生研究所副所长郝伟撰文回应质疑。他是“游戏障碍”入病的主要推动者之一,也是 ICD-11 成瘾疾病相关工作委员会成员。

2012 年,郝伟和两位德国专家提交报告,建议将“游戏成瘾”在内的“网络成瘾”纳入 ICD-11 中。当年,中国青少年网络协会发布的一份报告显示,2011 年中国青少年网民的网瘾比例高达 26%。而德国政府公布的报告也提及,14~24 岁年龄段中,大约有 25 万人对互联网产生严重的依赖性,140 万青年人属于问题网民。

他在接受《环球》杂志采访时称,“评价一个诊断有两个重要指标:一致性和真实性。就是要确保我们诊断的对象确实是我们想要诊断的对象。打个比方,如果用磅秤来测量身高,就不会产生真实的测量结果。同理,只有建立了统一的疾病定义和诊断标准才能实现一致性的、真实的诊断。”

有人也曾就此质疑,担心“游戏障碍”入病会引发诊断滥用。

但郝伟在接受采访时也强调,这并不会导致滥用诊断,二者之间不构成因果关系。

“但对不法治疗机构借此吸引患者进行治疗则需要警惕,尤其是采用未经效果认定的实验疗法。”

医生们也一再强调,玩游戏的人很多,但确诊为“游戏障碍”的患者比例并不高。

被送去治疗的孩子们

尽管 ICD-11 增设了“游戏障碍”条目,但在临床实践中,医生们还面临诸多未知和探索。

“因为没有诊断标准,所以在诊断一致性方面做得比较差。”

在此背景下,在当前对“游戏障碍”的诊断,更依赖于医生们的临床经验来评判。

田成华告诉我,在临床上,一些“游戏障碍”的患者存在共病,比如焦虑、抑郁、强迫症、双相情感障碍等,这类患者大约占四分之三,针对这些疾病有药物可以使用。但还有一些患者,“本身没有任何性格、精神障碍问题,只是单纯对游戏上瘾”。对于这些患者,目前还没有药物可治,更多采取社会心理干预等手段。

2018 年 10 月,北京回龙观医院临床二科主任牛雅娟开始筹划建立一个病房,对“游戏障碍”等行为成瘾的患者进行干预治疗。

但能提供给她参考的案例太少,尽管这在过去经常被讨论,但大都发生在训练营和民营医院,入院标准、效果评估、长期跟访都存在数据缺失。她只能“摸着石头过河”。

她和团队的医生们花了近半年的时间,从房间的功能、色彩,到治疗的方案反复讨论。会客厅的沙发选择了淡蓝色,窗帘是绿色,家庭成员被邀请一同入住其中,整个病房整体都试图呈现一种“住家的氛围”。

病房里还安置了迷你 KTV、小书吧、动感单车、体感游戏。

这是一种行为替代疗法,当患者身处戒断期时,医生试图让他们从其他娱乐和运动方式中找到快感和成就,以此明白,并不是只能从游戏中获得这些。

被带到牛雅娟面前的大多是未成年人,事实上,也不只她有这样的观察。这个年龄段的孩子脑发育不完全,对压力缺乏应对技巧,手机和电脑又随处可得。因此,医生们普遍发现,“游戏障碍”的患者里,未成年人居多。

起初来到医院的孩子们,大都不配合,也不愿承认自己“患病”。

田成华自有一套技巧,“我不说这是病,只说这是个问题,对你产生了影响,你承认吗?比如一些孩子原来学习前三,后来倒数,情绪不稳定,经常发脾气,和父母有激烈冲突,甚至产生伤害,更严重的,甚至会有违法行为;还有长期昼夜颠倒,身体状况不好。这些都是事实,孩子也否认不了。”

“我问他,你希望这种情况改变还是保持?聪明一些的孩子,哪怕是面上应付,也会妥协,跟你说,我想改。当然还有一些孩子,明知道这个不对,但他抵触很大,说我就是不想改。”

德铭曾在北京的一家封闭网瘾治疗机构待了 5 个月,他的父亲每周定期来参加课程和活动,母亲则是在机构里住一个月、回家待一个月。他在的几个月里,总有孩子试图从紧闭的大门逃跑,一旦被教官抓回来,就立刻被关进小黑屋。

与训练营和网瘾治疗机构不同,回龙观医院的行为成瘾病房没有铁门,没有大锁。医生们会时刻观察那些抵触情绪强、不愿意配合治疗的孩子,嘱咐家长,一定要随时陪伴。

在接诊时,医生总会遇到这样的问题,“你们会电击吗?你们会体罚吗?”

事实上,在医院病房中,强迫和惩戒都被禁用。孩子们的个人选择,甚至得到了比院外环境里更多的尊重。

譬如,医生们希望一个喜欢安静看书的男孩更多地参加其他活动,但男孩坚持自己对球类一点兴趣都没有。牛雅娟不再以“医生的权威”进行干涉,随后她发现,男孩围棋下得很好,脸上逐渐开始有笑容了。

而当另一位母亲试图帮助孩子选择他要参加的运动时,男孩突然发怒,甩开纸,“我不选了!”

医生们也立刻上前制止了她,“要让孩子自己拥有选择的权力”,牛雅娟强调。

“网瘾少年”,值得被看到更多

在把孩子送去治疗“网瘾”之前,对于家长们而言,自己的孩子更像一条条奔腾的瀑布,他们或许不想,或许已经不能去打破屏障,只是隔着很远的距离,看孩子喧嚣着向陌生的远方奔去。

这些孩子原本应该更早、更多地被看到、被听到。

今年 6 月,念大学的李阳在网上发帖求助,在家读六年级的弟弟打游戏愈发严重,甚至会装病逃学,一旦爷爷不顺着弟弟的意图,就会遭到辱骂甚至殴打。他甚至拉黑了妈妈的所有联系方式,只要有联系就是要钱买游戏装备。

一个半小时的对话里,我们粗粗勾勒出一个男孩的成长轨迹。

男孩 3 岁的时候,父母去外地打工,后来离异,各自有了家庭和伴侣。姐弟俩跟着爷爷长大,弟弟一闹,爷爷就忙塞一个手机哄他。作为一个“留守儿童”,他没什么爱好,除了游戏。

爷爷溺爱他,只要哭,他就能获得想要的一切 —— 从儿时的奥特曼,到念书后不想写作业的“自由”。他用跳窗自杀威胁爷爷,因为被拦住不给打游戏,他一拳“闷在妈妈脸上”。

今年寒假,李阳回家听到爷爷和弟弟为游戏争吵,弟弟把还穿着单衣的爷爷推出门外,自己躲在屋里打游戏。愤怒的姐姐把门打开,喊爷爷进屋去睡觉,回头一看,弟弟站在沙发上面红耳赤,喊着“你们都给我滚”。

“已经很严重了,在家的时候完全日夜颠倒,每天玩到凌晨,白天睡觉,不吃家里的饭,饿了就点外卖。”

为此,姐弟俩发生过好几次冲突,关系降至冰点。但他们也曾有过温情,互相依偎的时候。

李阳读高中时,父母返家时总爱争吵,年幼的弟弟攥着手机找到姐姐,“‘姐姐我怕’,那时候觉得他挺可怜的,那么小父母就没在身边”。

高三毕业那年暑假,李阳腾出手跟弟弟讲道理,控制他打游戏的时长,“他也自觉,每晚十点就会把手机交过来,我看到他还有很多游戏群,征求同意之后,也退群了。那段时间,他的变化还蛮大的。”

但外出念大学的李阳,寒假返家,只是过了一个学期,就发现自己再也管不住弟弟了。而他对父母关系的变化也不再在意。“很麻木,就是那种,人类的悲欢并不相通,而他只要打游戏。”

今年,妈妈带弟弟去武汉医院检查,12 岁的男孩被确诊了抑郁。

李阳的语气中透露着怀疑,她不知道这是不是弟弟为了达到目标所采取的新手段,“家里人也都不是很信。”

“在接受吃药治疗吗?”我问。

“这个不太清楚了。”李阳回答道。她曾是家里唯一“能管住弟弟”的人,现在也被河流隔在另一头,无法看清对方。

“家长们总以为问题是因为游戏才产生的,但事实上,游戏只是承载了这些问题。”牛雅娟说。

在行为成瘾病房里,摆着一个沙盘,沙盘的意象能够表达游戏者内心深处意识和无意识之间的持续对话,心理医生通过孩子对沙子、水和沙具的创建,捕捉到许多语言无法演绎的细节,比如情感隔离、孤独、愤怒、无助。

一个孩子把代表自己的小人放置在沙区中央,用手指在四周勾勒出一个框,“这是孤独”。另一个孩子在沙区摆下了代表自己和父母的小人,“父母”背对着“孩子”,相距甚远。

“相对多的情况是父亲在家庭中的角色缺失,或父母的教育理念不一致”,田成华说,“还有一种是教育过于严厉,给孩子带来极大的压力。除了学习之外,不让他们参与任何一种娱乐和交流活动。”

他碰到最极端的案例是,孩子上下学全由父母接送,放假也不被允许跟其他同学玩耍,父母替他报了各种各样的学习班。

“一个完全封闭的环境,这个孩子一旦接触到游戏,就可以获得现实中得不到的快乐,他就失控了。”

我们需要快乐,这是天性

在探访网瘾治疗机构,接触到更多家长之后,饶一晨对家长的处境和困境有着更深切的了解。

“60 后、70 后的这一部分家长,一些人的认知是局限的,他们的成长环境就很单一,有书就读,有工作就去上。他们也不能理解 90 后、 00 后的孩子,这些孩子在市场经济环境成长起来,见过很多光怪陆离的东西、接触那么多文化产品,他们渴望找到自己喜欢的东西。”

“因此,家长们希望孩子在这个单一赛道上竞争,但孩子总向往外跑,原因是,这个赛道提供不了更多的创造力,也提供不了更多的想象。打游戏对于一部分孩子来说,可能是无意识的自救行为。”

事实上,一些孩子远比家长们看到的更加充满创造力和想象力。

德铭在进入网瘾治疗机构后,被严禁玩电子游戏,他和其他孩子尽量通过运动、阅读去消耗精力、转移注意力。

后来,他们自己研发了一种游戏,各自分工,有人负责绘画,有人负责文本,有人负责贴名字,有人统计卡片数量,根据机构的情况模仿“三国杀”,重新在上面创作各种人物卡、行动卡和装备卡。

人物卡上画上了学员、机构里的教官、医生甚至主任。每个人物有自己的特点和技能,没有谁优谁劣。即使是对于讨厌的教官或医生,孩子们也并没有心存报复,将对方设计得很烂。

“我的理解是这样的,一个人被流放到荒岛,他没有工具,但为了生存,他即使不会取火,也得专门去学怎么取火;如果他的快乐消失了,他就需要去寻找快乐,这是天性。”

在机构里,饶一晨遇到了昌文,他是自己主动来治疗的,没有父母逼迫。

昌文在县城长大,一直是优等生,但在念大学之前,没有接触过任何游戏。考上北京的重点大学后,发现自己并不喜欢且擅长本专业,同时跟许多精英竞争,也没有赢的可能。

逐渐地,他丧失了学习的动力,每晚去网吧通宵打游戏。他形容打游戏时的自己,“来到了宫殿,我就跟国王一样。在游戏的世界里,我想做什么就做什么,无比自由,有那么多游戏可以供我选择!”

反观现实生活,昌文看似有自由——努力学习,自己选择了学校和专业,但是实际上,却被脑海里那个完美的自己给束缚住了。一旦做不到那么完美,他就会陷入恐惧。

“功利化的教育下,学习是学习,游戏是游戏,现实和游戏世界的落差太大了。”饶一晨说,在上个世纪 20 年代,人类学家来到一些岛屿部落去做观察时,发现他们的生活与那时候的美国人生活非常不一样,当地人的游戏、娱乐、教育、生活、劳动是一体的,分工没有很细化。

然而,今天我们的生存状态更像是一种二元对立的状态,教育和游戏割裂开,一提游戏,就是否定的、片面的认知和理解,“但这样是危险的。”

同我们对话的部分游戏策划、医生们已为人父母,他们也都谈及自己对孩子玩游戏的态度,“堵不如疏,需要引导孩子使用、甄别游戏,控制时长,让孩子学会如何与电子产品打交道,而不是反被它所控制”。

德铭提到自己打游戏的初衷,他享受上分的快感和乐趣,更重要的是,他在游戏里与外界发生了有趣的社交连接,那是他在学校所无法获得的。

他是那间网瘾治疗机构里少有的、最后依然从事游戏行业的人,还投资过一家小有名气的游戏战队。

德铭的成功无疑是对“另辟蹊径”的鼓舞,但并不代表这是一条好走的路。

在门诊和病房中,医生和孩子常有这样的对话。

“不学习,以后你做什么?”

“电竞选手或主播。”

“这条路其实很残酷”,德铭说。电竞行业和直播行业,也都需要门槛,比如天赋、专注力,同时面临训练高强度、工作黄金时间短等问题。

而他投资战队的决策,也是由人脉、能力、眼光、时机共同作用的结果。与其说“另辟蹊径”,不如视为广义上的“学习”在游戏领域的应用。

“(游戏)当然可以成为一种选择,但不应该是一个人逃避现实的幻觉。”

饶一晨发现,当下解决“网瘾”的难题更多还是抛回给家长,即使国家出台相关政策,控制未成年人打游戏时长,但对家长而言,还是由他们左右孩子的游戏权力。

“当小孩没法在某个时间段打游戏的时候,他又来求你,来借身份证去打游戏。”

同时,这一代作为互联网原住民成长起来的孩子,他们在逃避成年人管控上能够发挥无穷的智慧,比如去其他平台找一些相似的游戏,又或者在手机桌面隐藏自己的游戏 App。

“我们应该反思的是,为什么会有孩子感觉,‘学习是设计得很烂的游戏’?除了一刀切限制游戏时间,是不是还可以探讨,如何调动更多的社会力量,探讨什么是更有机的游戏,让有机的‘玩’和探索,嵌入每个人的社会生活。”

“或许,网瘾少年们并不是逃避竞争本身,而是厌倦或畏惧着那个看似没有终点的、缺少人性的单一赛道。更有意思的游戏和娱乐不断充斥在生活中,如果这些孩子在现实中能够获得更多支撑和选择,或许结果就不一样了。”

为保护受访者隐私,文中靳杰、EC、李阳、何屿、昌文均为化名。

参考文献

1. 林绚晖:《网络成瘾现象研究概述》,《中国临床心理学杂志》,2002 年第 10 卷第 1 期。

2. 刘铁桥,赵敏,郝伟:《游戏障碍的研究现状与展望》,《中国药物滥用防治杂志》,2020 年第 26 卷第 4 期。

3. 王文政,陶然,牛雅娟 等:《“病理性上网”诊断标准的初步制订》,《中国心理卫生杂志》,2009 年第 23 卷第 12 期。

4. 亚当·奥尔特:《欲罢不能:刷屏时代如何摆脱行为上瘾》,机械工业出版社,2018 年 2 月。

5. 袁明,郝伟,李勇辉:《房间里的大象:有关行为成瘾的争议及回应》,《中国药物滥用防治杂志》,2018 年第 24 卷第 5 期。

6. 周逵:《作为传播的游戏:游戏研究的历史源流、理论路径与核心议题》,《现代传播:中国传媒大学学报》,2016 年第 7 期。

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:苏惟楚、文又京,监制:李晨,审核:邓兰芳(中山市第三人民医院精神心理科)