本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:赋格,题图由作者拍摄

2000年8月16日,我在巴基斯坦白沙瓦拿到塔利班签证,第二天就去了阿富汗。当时,塔利班已经控制80%以上国土,建立了“阿富汗伊斯兰酋长国”。为了去阿富汗“旅游”,我留了半个月胡须,了解各种禁忌和安全知识,比如怎样辨识、规避地雷,还学了几句波斯语和普什图语常用会话。

根据塔利班自行诠释的宗教律法,拍摄任何“活动物体”都不被允许。犹豫再三后,我决定还是把相机和胶卷带进阿富汗,见机行事。那是一款入门级佳能EOS 300型135mm单反相机,别名叫“Rebel 2000”——“叛逆者2000”,我喜欢这个名字,2000是我的叛逆之年,买下这台相机,辞掉金融区写字楼里朝九晚五的程序员工作,飞到巴黎,一路旅行,从西欧到北非到南欧,接着是土耳其、伊朗、巴基斯坦,计划从红其拉甫口岸回到中国。不料在巴基斯坦时听了无数关于阿富汗的传闻,被撩起好奇,便节外生枝,改变了旅行方向。

沿着十九世纪英国军队三次入侵阿富汗的方向,翻过开伯尔山口就进入了这个神秘国度。第一站贾拉拉巴德迅速让我破了戒,遇到一群在废墟旁踢球的男孩,我本能地拿出相机按下快门。

离开贾拉拉巴德深入内地,公路不再是公路,遍布大坑,面包车像在锯齿上行走。同车有五男两女、两头羊和十来只鸡,两个女的从头到脚裹紧罩袍,坐在前排,与男性隔开距离。我旁边的老头不停嚼着提神醒脑的恰特草,闭眼做享受状,每隔几分钟“噗”的一声吐出一团浓绿的渣液。

沿路散布着坟堆和苏制坦克、装甲车残骸。接近喀布尔时,路边出现几栋四五层高的苏式筒子楼,炸得只剩空架子,像被白蚁蚀空了一样,遍布弹痕。

车子停在喀布尔体育场,一下车就置身于一群瘦小的孩子中间,他们穿着长袍踢足球,扬起阵阵尘沙。塔利班本来禁止民众踢足球,但在攻入首都一年多后,突然开恩,宣布足球和风筝不再是禁忌,而音乐、电影等其他娱乐依然严格禁止。在塔利班统治下的阿富汗旅行,每经过一处路障、哨卡,都会看到木桩和铁丝上缠绕着一条条、一团团咖啡色的东西,像线团一样随风飘舞,那是被缴获的磁带和录像带芯,剖腹抽肠,公开曝尸。

到喀布尔那天不巧是星期五,据说每个星期五主麻日塔利班会把全城男性召集到体育场观看公开处决犯人,有时逼迫犯人亲属亲手执行枪决。我很怕看见杀人的场面,只想赶快离开体育场,一下车就打听鸡街的方向——没有地图,只知道鸡街这一个地标,觉得那里应该是市中心,会有旅馆。好在路不远,走了大概十分钟就到了鸡街,果然有旅馆,趁天没完全黑安全住下了。

这家旅馆有上百个房间,当晚入住人数一共8位,我是唯一的外国旅客。看登记簿上的记录,2000年7月来过一名英国人,再往前的一位,入住时间是1998年。

旅馆前台的中年人会讲几句英文,我一住进来他就关照我:“九点钟宵禁,一定要在九点以前回旅馆。”这个四十岁左右的男人扎着灰布缠头,脸上有一股愁苦的神情。当时天已擦黑,城市没有供电,其实也无处可去。我向前台借一只碗,要一壶开水泡面吃。送上来的却是一只煤油炉、一口铝锅和一小铁桶凉水,外加一盏油灯、一包火柴。喀布尔没有自来水,这桶水估计是旅馆储集的井水。

我煮了一包从巴基斯坦带来的速食面吃下,剩下半桶水不够洗身子、洗衣服,只简单抹了把脸,洗净手脚。八点半左右,捻灭油灯,到阳台上等宵禁。

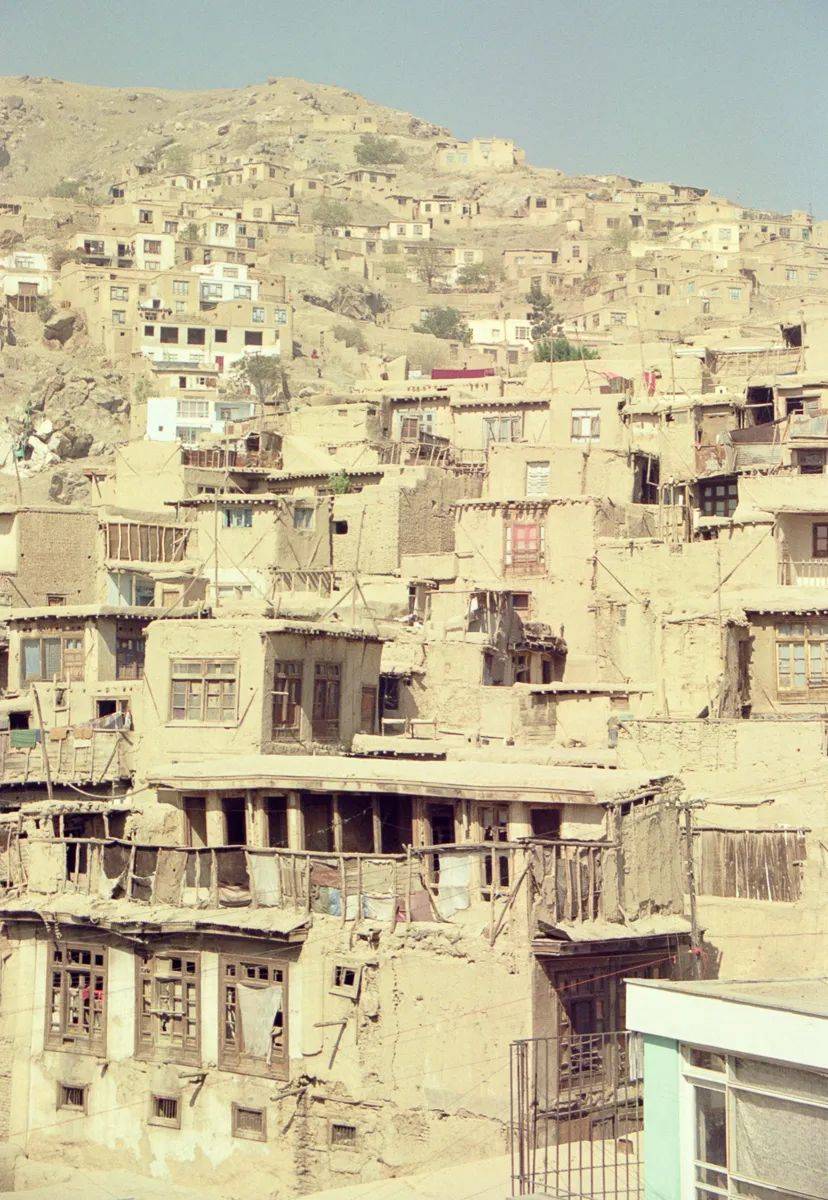

街上不见行人,偶有汽车开过,不是出租车就是写有联合国字样的面包车。近九点,车辆也销声匿迹,没有路灯,没有车灯,死寂一片。旅馆阳台正对着三条通衢大道的交叉口,近旁是一面土坡,高高低低布满贫民窟似的简易土坯房。

街口有两个扎头巾的人,手举卡拉什尼科夫枪,闲站着。无疑是塔利班,估计他们不会注意到站在阳台暗处东张西望的我。

白天的喀布尔完全变了模样,走出旅馆,立刻走进一座尘土飞扬的巴扎城市。街上有不少被地雷炸断至少一条腿的人,而各种交易不顾一切地在废墟间进行着。尽管在喀布尔以北山区,塔利班民兵与北方阵线马苏德军队的拉锯战还没有结束,但距离战场仅仅50公里的喀布尔听不到任何交战的声音。我对塔利班的嗅觉很快变得异常敏锐,他们的头巾、拖鞋、丰田皮卡车,还有那种特有的阴沉懒散的气息,就是隔了一条街我都能闻得到。

四顾不见塔利班,我便迅速地从背包里拿出相机拍一张、再拍一张,来不及认真取景构图,就让曝光旋钮始终停在自动挡。有时顾不得放进背包,就用长衫做掩护,把相机挂在脖上,机身掖进上衣的下摆。我在巴基斯坦的裁缝店定做了一身两件套的“民族服装”,上衣长过膝盖,裤子很宽松,这种衣服的一大好处是方便在户外上厕所,像当地人那样蹲着解手,上衣的下摆垂下来正好遮住下体,到阿富汗后发现它还能用来隐藏相机。

在喀布尔的第三天,大概一时放松到忘乎所以了,误闯进一处不知是什么重要机关的禁地。一路不见关卡,我稀里糊涂地往前走着,忽然被两个塔利班拦下。其中一个阴沉着脸要我出示证件,我掏出护照,他接过翻了几页,停在有美国签证的那一页,陡然脸色大变,举起枪抵到我脑门上。

若不是他的同事,旁边那位年长一些的塔利班战士及时解救,我大概已经死在了2000年8月的喀布尔。千钧一发之际,士兵乙拉开士兵甲——那支卡拉什尼科夫枪还指着我,士兵乙向我使眼色让我快走。

我沿来路落荒而逃,接下来的十几分钟,大脑一片空白。后来我发现自己愣愣地站在一个人来人往的街口,不知在那里呆站了多久才缓过神来,慢慢找到回旅馆的路。

“阿富汗伊斯兰酋长国”不是久留之地。我必须做一个决定:要么立即逃回巴基斯坦,要么继续在阿富汗旅行。离开阿富汗的最快途经是原路退回,沿贾拉拉巴德、开伯尔山口一线返回白沙瓦。我已经到过首都喀布尔了,也算来过这个国家了。

但最终,“前进”的意念打败了“后退”。我剃光那留了半个月都没能长得像阿富汗男人一样长的胡子,收起民族服装换上T恤、牛仔裤,去巴扎打听有没有开往北方马扎里沙里夫的车。我醒悟到自己做不到装扮成当地人蒙混过关,不如转变策略,以一个外国人的面目出现,或许能给自己带来某种保护。

接下来的十几天,我搭车在塔利班控制区走了一大圈,经巴米扬到马扎里沙里夫,穿过黄土荒漠抵达西部城市赫拉特,沿着六七十年代“嬉皮士”旅行的线路到达塔利班的老巢坎大哈,最后从斯平波尔达克口岸出境,抵达巴基斯坦俾路支省首府奎达。

去阿富汗之前,我把一部分行李留在了白沙瓦,因此回巴基斯坦后直接从奎达去白沙瓦取回那个包袱,仍住在之前住过两次的客栈。那几乎是出入阿富汗的“旅客集散中心”。几年后,罗瑞·斯图尔特的《寻路阿富汗》出版,我听到一种说法:“罗瑞·斯图尔特是多年来第一个以旅行者身份进入阿富汗的西方人。”我想说,不是的,像斯图尔特这样在9·11后进入阿富汗的西方人相对来说比较多,之前很少,但不是没有。

斯图尔特也说过,美军打跑塔利班以后那段时间边境非常松弛,他本人根本不需要任何签证就进了阿富汗。倒是在1997年到2001年之间,塔利班控制局面的几年里,阿富汗像被国际社会遗忘了一样,极少有外人进入。我是少数获得过塔利班签证的人之一。在局势相对稳定的2000年,像我一样有幸走进阿富汗的旅行者,几乎都在白沙瓦的那家客栈呆过,交流心得,互相打气,形成一种特殊的氛围。

我在那里遇到过两个和我差不多同时进入阿富汗的西方旅行者,一个是瑞士人,一个是苏格兰人。西方人获得塔利班签证比中国人更难,那个瑞士人起初得到的是北方阵线发的签证,没什么用,突破防线进入腹地可不容易,于是来白沙瓦的塔利班领事馆碰运气。

苏格兰人比我晚几天从开伯尔山口进入阿富汗,旅行线路同我几乎一样,他说一路上都听说有个中国人不久前来过,这件事像成了流传全国的新闻一样。听说我成功地把相机带进了阿富汗还拍了四个胶卷,这位苏格兰人羡恨交加,他没敢把相机带进去。

我不是专业摄影师,更不是战地记者。这四个胶卷没能记录下阿富汗之行最难忘的瞬间。道理很简单,照片绝少能够记录下生活中的重要时刻,何况在塔利班统治下的阿富汗,很多时候不允许拍照。我能留下的,只是非常时期里的某些日常、随机的画面,对一个禁止摄影的地方来说,多少也算是一份难得的记录。

英殖民时代修建的开伯尔铁路,从白沙瓦通向边境。自阿富汗战争爆发,铁路常年呈废弃状态。一座公元2世纪犍陀罗时期的崒堵波依然耸立在路边,玄奘当年走过开伯尔山口时想必也见过它。

英殖民时代修建的开伯尔铁路,从白沙瓦通向边境。自阿富汗战争爆发,铁路常年呈废弃状态。一座公元2世纪犍陀罗时期的崒堵波依然耸立在路边,玄奘当年走过开伯尔山口时想必也见过它。

贾拉拉巴德,远远看见一群男孩在建筑废墟旁踢足球。

贾拉拉巴德,这座废墟曾经是20世纪初阿富汗两代君主哈比布拉汗和阿曼努拉汗的宫殿。

宵禁开始前,贾拉拉巴德路上行人逐渐稀少。

旅馆附近是一面土坡,坡上布满简易土坯房。

从阳台俯瞰,楼下是喀布尔最繁华的路口之一,内务部街与谢尔·阿里汗大街交叉口。

有着橘红色洋葱头圆顶的阿布杜尔·拉赫曼汗国王陵墓。

喀布尔市中心的巴扎,人来人往。

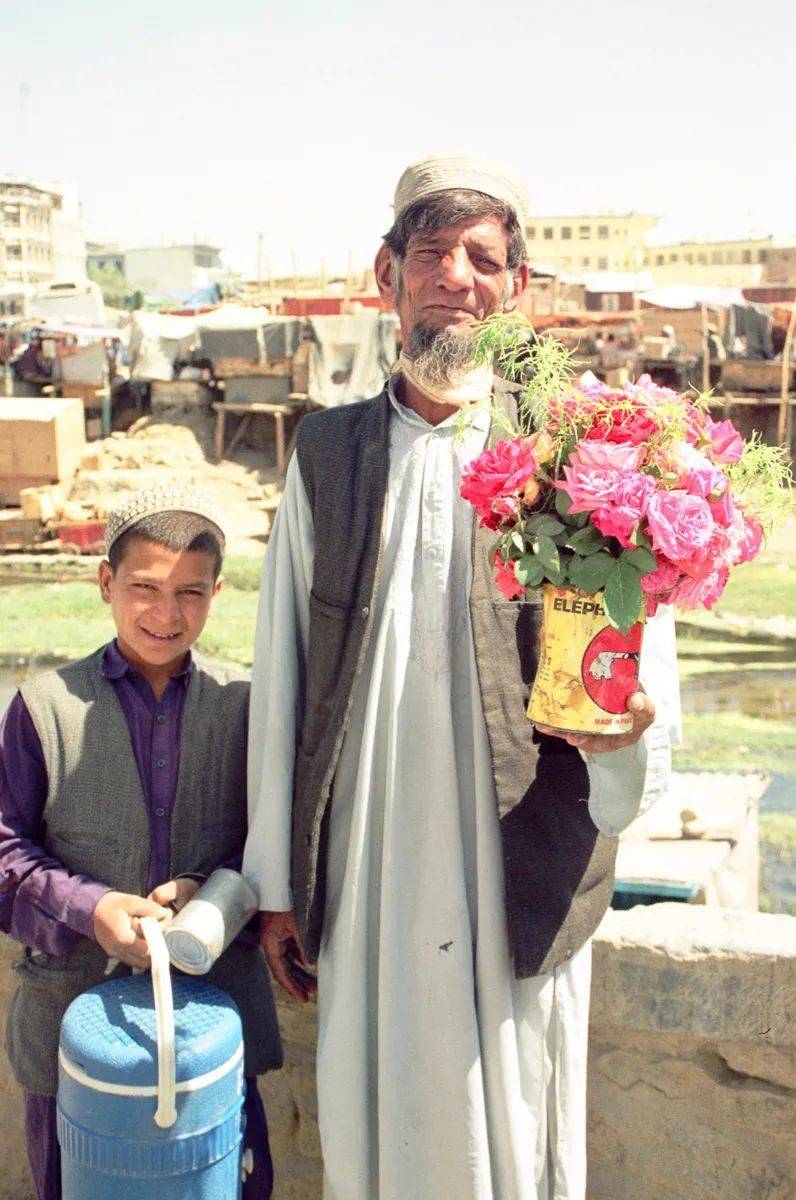

喀布尔河边,我给卖水少年和手捧鲜花的爷爷拍了张合影。

巴扎里偶尔会看到女性的身影。

喀布尔的禽畜交易市场,货物大多是从巴基斯坦进口的。

一个被地雷炸断双腿的男人和一个在清真寺门口乞讨的女人。

嬉皮时代的巴士已成废铁,车身上依然可见语法不通的英文标语:“祝您旅途愉快”。

这张照片印出来后我才注意到,巴士上有个男孩手扶玻璃窗看着镜头。

始建于巴布尔大帝时期的加赫清真寺。

喀布尔河边的双剑王清真寺,建筑样式模仿了伊斯坦布尔的奥塔科伊清真寺。

民房废墟中幸存的双剑王清真寺。

我注意到喀布尔河边的洗衣妇穿的不是从头到脚裹得严严实实的罩袍,她们甚至没有蒙面。

市中心河滩成了羊群吃草的地方。

尽管塔利班明令禁止拍摄“移动物体”,但喀布尔街头这种露天“照相馆”说明拍摄静止人像还是被允许的。在市中心一条满是弹坑和废墟的街上,隔几步便站着一个摄影师,他们一溜儿沿街站着,每人蓄着符合塔利班规定的大胡子,身穿标准阿富汗式绅士套装:硬檐圆帽,浅色长衫,深色马甲,每人倚靠着一台古老的箱式照相机。

面对我的镜头,摄影师们不像普通人那样兴奋,显得平静而漠然。老爷相机的木箱板上贴了一些人物肖像,从理论上讲都是“合法”的静态人像,其中竟然混进一张梳大背头戴“蛤蟆镜”,下巴刮得锃亮的时髦小青年相片,显然是嬉皮时代的老照片。如此西化的打扮,在塔利班统治下的阿富汗简直像外星人一样另类。

这些花哨的金色鞋子应该是女人在家里穿的,公共场合没人敢穿这样的鞋。

废墟下的鲜艳女装,绝对只能在家里穿。

首都的很多民房都在1992~1996年的战争中化为了断壁残垣。

塔什库尔干峡谷公路,路面状况在整个阿富汗是最好的,没有遭到破坏。

塔利班禁止民众养鸟,马扎里沙里夫的蓝色清真寺是一处例外,豢养着大批白鸽。这里据传是阿拉伯第四代哈里发即先知穆罕默德的堂弟、女婿和弟子阿里的陵墓。

喀布尔,三个追风筝的人。

巴米扬附近的山路。

阿富汗西北部法利亚布省的黄土荒漠,生活在这里的游牧民族大多是土库曼和乌兹别克人。

黄土荒漠里,停车住宿的村庄。

巴德吉斯省,荒野里的苏联坦克残骸。这里曾经是塔吉克族“圣战者”与苏军激战的地方。

黄昏降临时,同车的一个乌兹别克小伙子与我告别,他准备当晚徒步穿越国境逃离阿富汗。

从安德胡伊到迈马纳的公路有一段非常接近阿富汗和土库曼斯坦的边界,在夜色掩护下,有可能成功穿过国境线。下车时,他要我给他拍张照片,平静地站在沙地里,望向我的镜头。

他没有鞋,随身行李只有一个很小的包袱,身后的沙山背后,太阳落下的方向就是土库曼斯坦。这个人让我想到阿巴斯·基亚罗斯塔米的电影《樱桃的滋味》里那个逃到伊朗的阿富汗难民。

在塔吉克族占居民主体的赫拉特,我再次与古丝绸之路相遇。这是个让人愉悦的城市,人们手里的鲜花、小马车的铃铛声、马背上的艳丽装饰无不让我感到这是一个没有被塔利班击垮意志的、依然在用力生活着的古城。

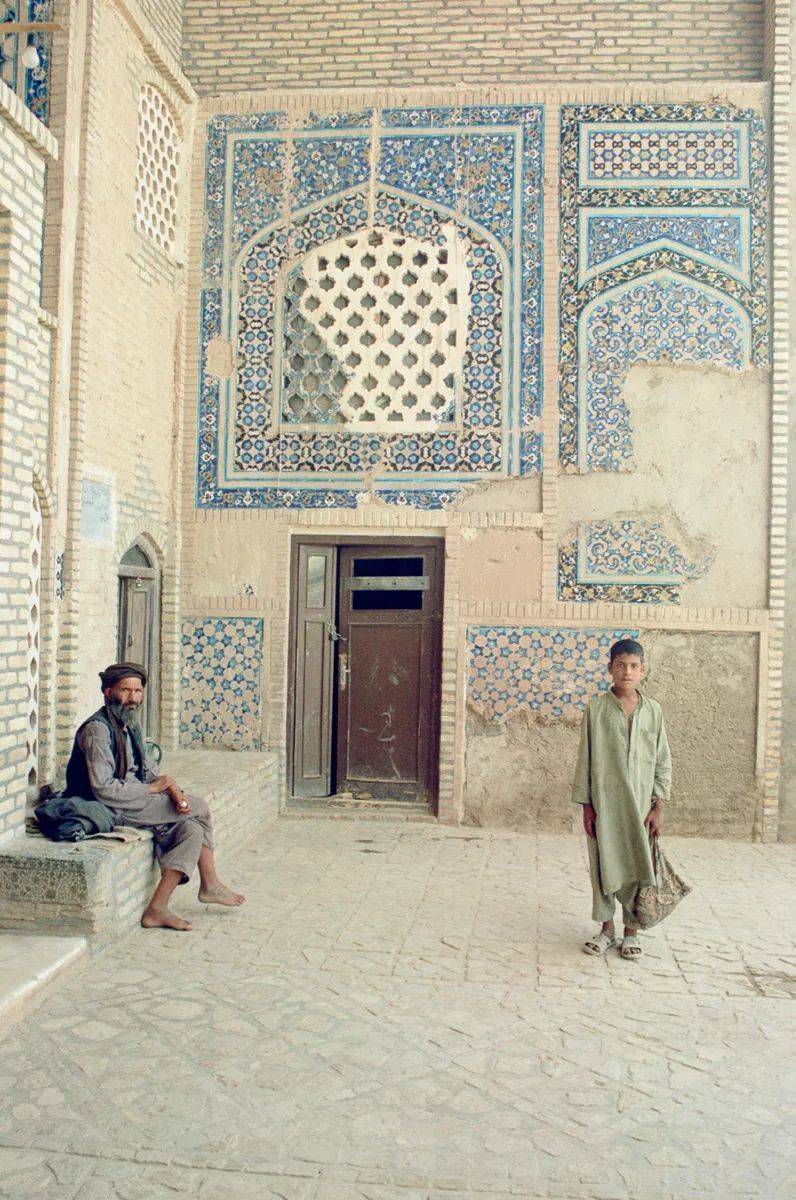

赫拉特清真大寺,远古时候(公元前6世纪波斯阿契美尼德王朝时)曾是琐罗亚斯德教的祭祀之地。

赫拉特老城区的一条小街上有好些制作麦芽糖的小作坊。阿富汗人的日常生活离不开茶,他们喜欢一边喝茶一边嘴里嚼着糖疙瘩。

15世纪波斯苏菲诗人贾米的陵墓。

从贾米之墓所在处远望帖木儿帝国皇后高哈尔绍德陵墓及幸存的五座高塔。

贾米之墓,一老一少两位守墓人。

帖木儿帝国皇后高哈尔绍德陵墓,丝绸之路上的一处重要古迹。

著名的穆萨拉清真寺已荡然无存,只留下几根光秃秃的宣礼塔。

帖木儿王朝时代的突厥语文学大师阿里希尔·纳沃伊之墓,我不慎将露宿在陵墓外的几个没有蒙面的女人(从打扮判断,可能是游牧民)摄入镜头,被她们愤怒的父兄追打,幸而围观者帮忙说情相救,才得以逃离现场。

巨塔下,走过一个捧着馕的塔吉克男孩。

坎大哈,阿富汗国父艾哈迈德沙·杜兰尼(《清史稿》称其为爱哈默特沙)陵墓。

居民以普什图人为主体的坎大哈是塔利班最早取得胜利的大城市,这里的女性地位在全国最低,街上见不到女人,只有小女孩可以像这样不蒙面、不戴头巾在户外抛头露面。

艾哈迈德沙·杜兰尼陵墓。

离开阿富汗前,我在坎大哈城郊看了一家露天砖窑厂。

9·11以前,全世界范围内仅有三个国家承认塔利班的合法性,巴基斯坦是其中一个(另外两个是阿联酋和沙特阿拉伯)。巴基斯坦也是接收阿富汗难民最多的国家,塔利班就是从巴基斯坦的宗教学院里成长起来的学生武装组织。

在巴基斯坦,各大城市街头经常可以见到全身裹着罩袍的阿富汗女人,让人恍惚置身于阿富汗。唯有店招上的英文和废弃的佛教、印度教、锡克教建筑物在提醒我,这块土地上存在着许多比当代社会更多元化的历史断层。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:赋格