本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:文又京,监制:苏惟楚,审核:丁若水(苏州大学精神病与精神卫生学硕士),头图来自:《海边的曼彻斯特》

西方国家中,女性抑郁确诊率更高,但男性自杀率却远高于女性。这一吊诡的反差在中国也是如此,据世界卫生组织(WHO)统计,2019 年中国女性自杀者的人数为 43809 人,而男性则是 72515 人。

不协调的数据折射出了男人们的两极困境:他们躲藏在不被看见的角落,等到终于被注意时,却往往已置身危险的悬崖边。从角落到悬崖,许多人找不到安身之处。

如今,在大众媒体上,人们过去对于抑郁症的污名想象正逐步瓦解,但更多被聚焦在青年人群、生产之后的女性身上,还有一部分群体仍在大众视线之外,比如患抑郁的父辈。

在职场、家庭等多重压力之下,“家庭顶梁柱”和“抑郁患者”两个标签是如何在他们身上展开拉锯的?习惯于依靠自我的他们,遇到困境时如何发出求救?当一个父亲抑郁了,他和他的家庭又会经历些什么?我们尝试补上这块拼图。

艰难的确诊

史腾是在午休间隙抽空和我们见面的,这是 37 岁的他少有的、属于自己的时间,仅仅一个半小时用来交谈。交谈中,他思路清晰,自信地斜靠着椅背,一手搭在桌上。说话的间隙,手机时不时有信息进来。

两年前的他,是另一种面貌。相比现在,史腾瘦了 20 斤。在 2019 年初的一张照片中,他穿着西装站在会场里,脸上一点笑意也没有,眼神空洞,两颊瘦到贴骨。

外界少有人清楚知道这些变化有怎样的意义。在许多人眼中,37 岁的史腾具有令人艳羡的资本:国企中层,北京有房,妻子是法官,还有两个儿子,今年一个 8 岁,一个 3 岁。

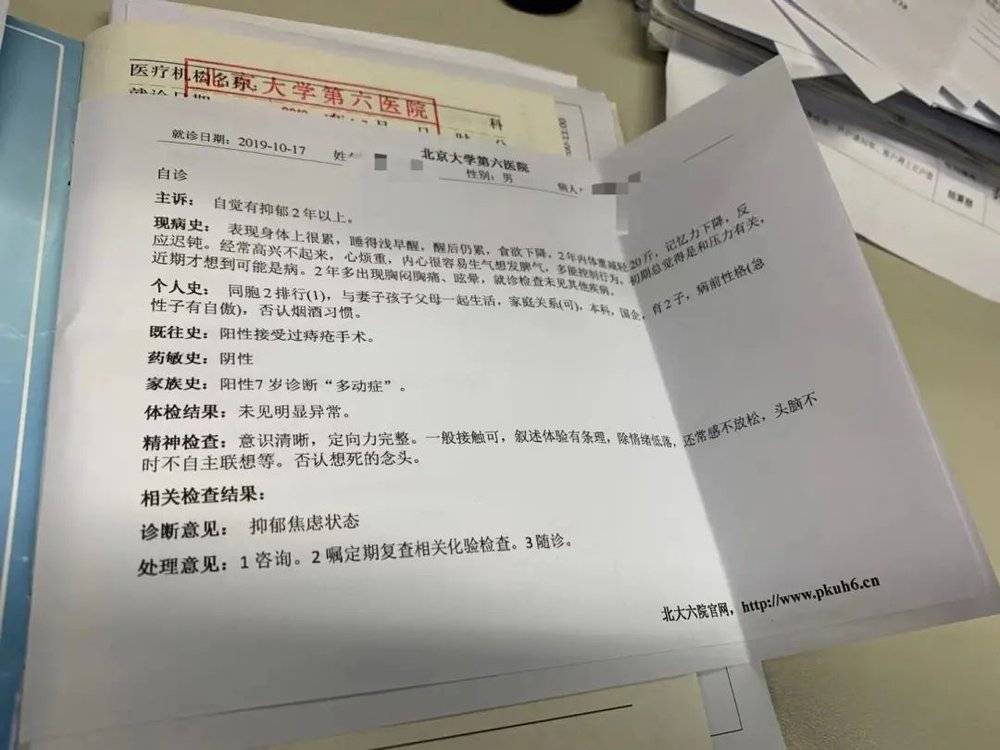

但他也有不愿与外人道的隐秘。2017 年,史腾觉得胸口闷痛,他去查了心脏,但除了肌酸激酶偏高外并无异常。医院开了一些药,也没什么效果。后来他又时不时头晕,再检查,仍没有结果。

起初,他并没往精神疾病方面去想。那时的他从报道上见过“抑郁症”这样的字眼,但他以为,这仅仅是“遭遇了重大变故的人才会得的病”,而他自己生活虽然有烦恼,却没遇过大浪。史腾试图说服自己,“也许是压力太大了”,可情况越来越严重。

已经没什么事能让那时候的他高兴起来了。“快乐就三秒”,烦躁、易怒、疲乏转瞬淹没了他。严重的失眠和躯体疼痛把他折磨得筋疲力尽,常常“一两点钟睡,五六点钟就醒了”。这种痛苦持续折磨了史腾两年,那是人生最灰暗的日子,“再也不想回去了”。

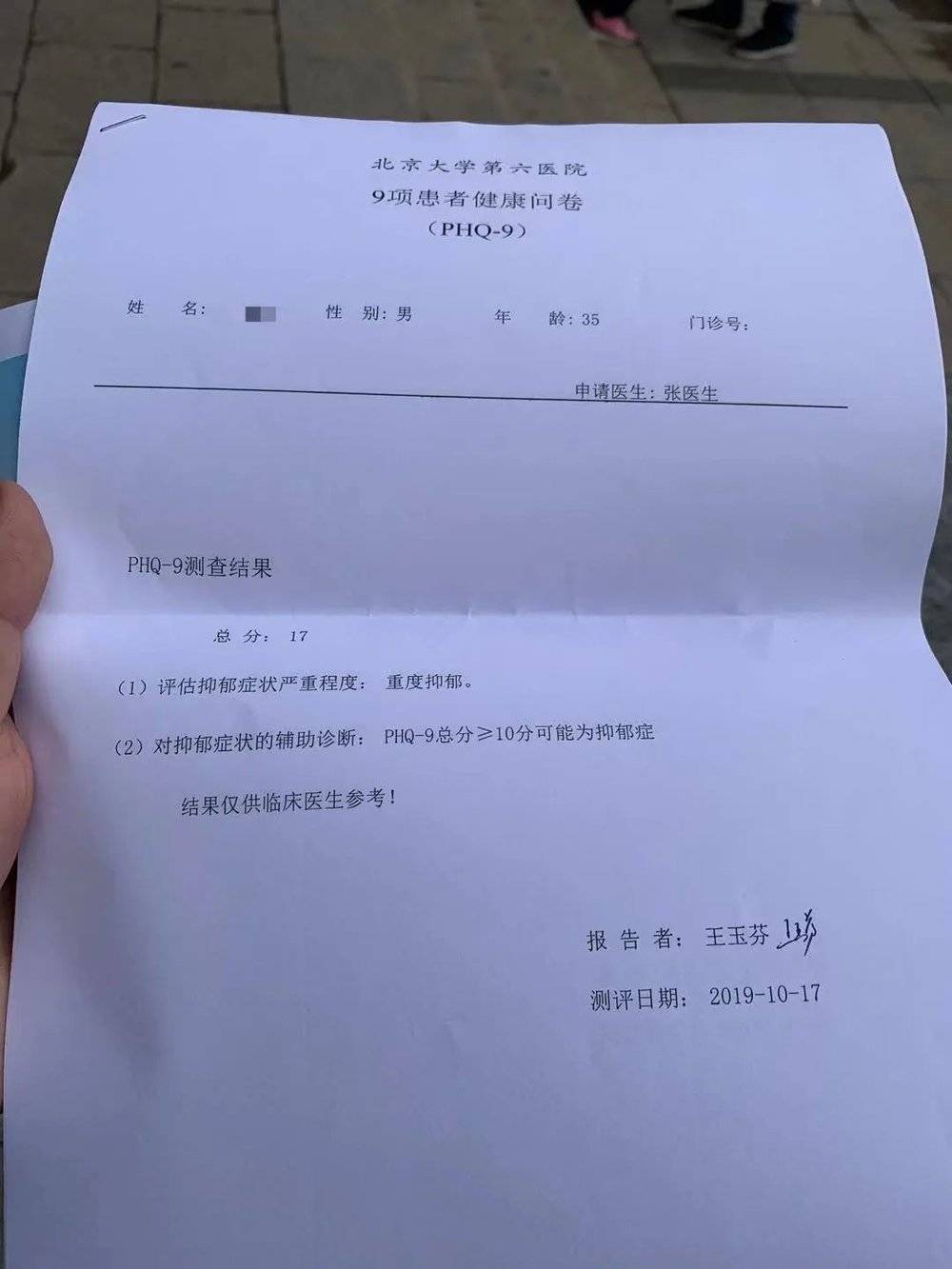

直到 2019 年 10 月,他读到一篇关于精神健康的文章,惊讶地发现自己的情形和抑郁的症状表现相符。他来到北医六院,寻求精神科的帮助。

“医生让我脑袋上戴着一个仪器,跟着录音念数字,我都念不出来。”史腾终于被确诊为抑郁症,这距离最初的异常出现已经过去两年。“确诊之后,我觉得我解脱了。”他好像找到了一个出口。

在抑郁症患者群中,最常暴露于大众视野的是青少年和女性。许多人依然对这个疾病抱有偏见,把它误解成阴柔的、情绪化的产物。

据世界卫生组织(WHO)统计,全球范围内抑郁症患者以女性居多,2015 年女性抑郁症发病率为 5.1% ,男性则是 3.6% 。[1]尽管抑郁确诊率低,男性自杀率却比女性高出一倍左右。2019 年,世卫组织对自杀数据的统计报告显示,中国女性自杀者的人数是 43809 人,男性则是 72515 人。[2]

这两组截然相反的数据暗示着男性在面对压力、挫折和抑郁情绪时的结构性困境——男性抑郁症很难被发现,一旦被发现,很可能已处于极其危险的境地。

为了厘清“男性气质”和抑郁及其治疗体验的关系,来自德州大学奥斯汀分校等三所美国大学的研究者,对 45 名有抑郁史的男性进行了定性研究。结果显示,男性抑郁患者更倾向于回避自己的感觉,他们相对不愿意哭泣或和人倾诉,而是表现得坚强、隐忍。一些受试者承认,他们难以向朋友、家人或健康服务从业者启齿讨论自己的病情。[3]

相比史腾,现实中更多男性患者对抑郁诊断抱有抗拒心态,一些人害怕自己在家庭和社会中的角色会受到影响。他们或许已经发病,却从来没被算在“抑郁症患者”的统计数字里。

美国国立心理健康研究所(NIMH)官网的一篇文章指出,持续悲伤、过分内疚、否定自我价值等几种常见抑郁症状在男性患者身上并不那么典型。相反,一些男性会像史腾一样,更多地提及疲惫、急躁、愤怒、对工作或爱好失去兴趣、失眠等症状,这可能会对疾病的进一步诊断带来误解和混淆。[4]

父亲的责任感

和史腾约见面时,他问我们能不能把时间排在工作日中午:“我几乎没有什么自己的时间,不是单位的事就是家里的事。”在单位,他负责的是财务工作,对精准度的要求很高。但最糟糕时,他严重失眠,昏昏沉沉地坐在办公桌前,脑子都是木的,只能强迫自己一遍遍核对,以保证不出差错。

确诊的前一年,2018 年,史腾得到了一次晋升机会,随之而来的却不是成功的喜悦。“人家不都说什么‘人生几大高光时刻’,金榜题名、加官进爵,可我一点高兴都没有。”史腾很清楚,更高的职位意味着责任和压力,这对他来说是雪上加霜。

工作之余,他还要时刻盯着电话。大儿子有些过于“淘气”了,在学校老是惹麻烦。法院工作的妻子开庭时不能带手机,老师的电话就一个接一个地打到他这里,“到最后我都害怕接电话,条件反射到有点焦虑了。”

在职场要当好员工、好领导,在家里要当好丈夫、好父亲。中年男人的压力像锁芯里的锈,没多少人会去关注和清理,但日积月累,也有困住钥匙的一天。

2019 年夏天,史腾确诊抑郁前的几个月,大儿子结束了状况不断的一年级。史腾带他去了医院,为儿子“过度的淘气”寻找答案。医生的答案给了史腾最后一击:大儿子被确诊患有多动症。“我觉得这种事儿怎么能落在我身上,我又没做什么缺德事。不公平,这事儿不公平。”

史腾觉得,别的他都可以不在乎,唯有孩子是他要竭尽全力保护的。他不愿称儿子“得病了”,这个标签有着极其危险的隐喻。“我希望他能过上普通人的生活”,史腾说。与目标相伴而来的是巨大责任感,这把史腾逼进了情绪的深渊。

而在这座巨型城市的另一处,责任感压迫着 48 岁的国立,却也在最后关头,把他的脚步拦在窗边。国立曾经是位从业多年的媒体人,交谈时还保留着用纸笔记录要点的习惯。他做记录时,手微抖——是抗抑郁药留下的影响。

2018 年,国立确诊抑郁症,在家休息了几个月。与史腾相比,他的症状更为复杂,伴有严重的幻听、幻嗅。这些不存在的声音专捡他的痛处戳,“这家的爸爸怎么还不去上班,太阳都这么高了,还在家里躺着。”病态视角下,世界是扭曲的。“空气里有坏人放的毒气,我在家都戴口罩。”

人在无处可逃的恶意中崩溃得很快。有一天国立受不了了,决定结束一切。他站到窗边,看到了北京冬日难得一见的好天气。阳光温暖干燥,天空湛蓝,但窗外仍有声音在喋喋不休地质问他“怎么还不死”。他朝着外面大喊:“你别再催我了,我见完孩子就来。”

就在国立准备迈出去时,电话突然响了。不是什么要紧事,只是一位同行打来询问工作上的事情。

然而,这通电话让国立猛然清醒过来:自己在这个社会里并不是来去自由的,他被紧紧牵制在一个巨大的人际网络之中。他想,如果自己真的跳了下去,7 岁的儿子将会接过他的痛苦,永远活在“父亲因精神病自杀”的阴影之下,这对孩子“不公平”。

失落的情与欲

直到最近,史腾才意识到,自己的病情给妻子带来了多大的压力和冲击。妻子的第一个反应是不理解,“她觉得我这样的人怎么会得抑郁症”,主心骨倒下,军心随之大乱。恐惧和悲伤吞噬着妻子,她总担心史腾会一时冲动,留下自己一个人。“她说,她不想当寡妇。”

小儿子当时正在断奶期,入夜后经常号啕大哭。史腾不会安抚孩子,他只觉得没完没了的哭声让自己烦躁无比,逐渐失去耐心。“想象一下,你想睡觉但是旁边一直有人烦你,就这个感觉。”

有一次他忍不住吼了妻子,指责她为什么要在这个时间点断奶,妻子委屈地哭了。史腾知道自己有些不讲道理,“但是我真的很烦很烦”。

那时的史腾自顾不暇,夫妻两人各有各的难。妻子承担起了大部分的育儿压力,还要考虑丈夫的感受,她的情感需求是被忽视的。但史腾自己也似乎真的没有余力去顾及更多。

身处困境之中,抑郁患者的家庭不再像正常的家庭模式那样,能够共担压力。一些时候,这些困境可能会带来双倍的折磨。一位 53 岁抑郁患者的妻子说,“(丈夫生病的)那几年我真的很痛苦。每天我在外面拼命工作赚钱,回家就看到他坐在椅子里发呆。我真的很难受,但我又不能说他。”

与此同时,难以启齿的龃龉也发生在更隐秘处。

服用抗抑郁药后,史腾经历了性欲减退、勃起障碍和射精异常,他的欲望随着其他情感一起,在文拉法辛(一种抗抑郁药)的作用下都趋于平静。这种表现被称为 PSSD(Post-SSRI Sexual Dysfunction),即“服用抗抑郁药后的性功能障碍”。2019 年,欧洲药品管理局正式将 PSSD 认定为一种医疗状况(medical condition)。

有学者认为,PSSD 的发生率被大大低估了;原本没有报告性功能障碍的成年患者,在服用 SSRI 类药物(选择性血清素再吸收抑制剂)后出现性功能障碍的概率应当在 30% 以上,而 SSRI 正是目前最重要且广泛使用的抗抑郁药。[5]同样不可忽视的是,性功能异常是抑郁症的可能症状之一,也不排除患者本人隐瞒报告的可能性。

2012 年,荷兰国家药物警戒中心收到的报告显示,帕罗西汀、舍曲林、文拉法辛、西酞普兰、氟西汀、氟伏沙明等抗抑郁药都能够导致性功能障碍。即使停药,这些副作用可能依然存在。[6]

性功能减损的男性患者们面临着艰巨的考验:如何处理随之而来的焦虑和压力?如何满足性伴侣的生理需求?如何在风雨飘摇中维系夫妻关系?在这个敏感的话题上,男人们不知道向谁求助,更不知道能做什么。

目前,中文大众媒介很少提及 PSSD ,这也再次提醒我们:抑郁症的科普浪潮中,男性患者的声音仍然不被察觉。

“独立自主习惯了”

副作用之外,史腾的失眠和躯体疼痛在服药后确实好了很多,最近他已经开始减少药量。但他还有另一重困境:在这两年里,史腾一直是单打独斗地对抗抑郁症。

“跟你们聊聊我觉得很好”,他这样说道。很久以来,除了医生,再没有人和他深入讨论过生活压力、情绪与疾病的死结,甚至连知道他得病的人都不超过五个。

像对待工作一样,史腾把管控病情视作自己应负的责任,“寻求帮助一直在第二位,无论什么事我都会先尝试自己解决”。史腾说,自己的一位表姐也是抑郁症。以前他不觉得有什么,确诊后再看,“觉得她老亲切了”。即便如此,他也从来没和表姐透露过自己的情况。

“负责任对我来说是一种本色”,他不想被别人过度同情,也不愿意给别人添麻烦。一道城墙圈住了史腾,区分出内外。但史腾承认,当他躺在小房间里,默默注视着黑暗时,也曾希望有人能关心理解自己,可惜这个愿望从没有实现过。只有面对医生,史腾会短暂地卸下伪装,让对方看见城墙里的自己。

当被问到这样会不会有一点难过时,他回答,“习惯了,独立自主习惯了。”

男人们在不鼓励坦诚内心的环境中长大,他们既没有养成向人表达脆弱的习惯,也不擅长于此。有着 4 年从业经验的心理咨询师丁若水认为,这可能是一种“习得性无助”,“我试过了,我失败了,我又试了一下,又失败了,那我也没办法了。”

放弃倾诉的男人们选择沿用自己擅长的那套思维模式——“解决问题”。但他们发现,自己不能像解决问题那样解决情绪时,汹涌的水流在池壁间来回冲撞。愤怒、焦虑、烦躁随之而来,患者和他们的家人都被置于危险之中。

另一方面,“如山一般沉默隐忍”的典型父亲形象在一代代中国家庭中传承。这些父亲们还是孩子时,他们就从自己的父亲手中接过了这些品质,把它们延续到新的家庭中。在许多父亲看来,他们也不可能和子女倾诉烦恼、交流病情——这违背他们做父亲的原则。

在许多家庭中,父亲的呼救声逐渐变得微不可闻,与他们在家庭结构里保留的强势地位形成矛盾。“父爱如山”的背后,是孤独耸立的态势。

一位来自云南的父亲,为了不让定居在另一座城市的女儿担心,从来没和她提起自己的异常。直到女儿回家探望,才发现他已经暴瘦了 50 斤。那时他早已深陷泥沼,被诊断为重度抑郁。

48 岁的雷旭是广东人,他的抑郁病史长达 17 年,几乎与他 19 岁儿子的成长轨迹重合。儿子还小时,雷旭不愿意把这件事情讲给他听,认为会“造成负面影响”。

当儿子成年后,雷旭终于可以坦白自己的病情,然而他的情绪对于儿子来说已经是常态,不会再引起波澜。儿子的回应只是淡淡的一句,“知道了”,别无他话。

无言的陪伴

在美国多所大学联合展开的一项调查研究中,9 名初级护理医师(PCP)和 11 名抑郁症照护管理者(DCM)接受了采访。受访的临床工作者们一致认为,中老年男性抑郁患者的病情需要持久且多方协同的努力,而家庭的参与在帮助患者接受诊疗中扮演着最重要的角色。[7]

家人能为医生提供信息来辅助诊断,也能给予病人更多信心。在上述研究中,一位接受访问的医生表示,“如果有一名家人陪同在场,患者在整个诊疗过程都能得到更多的力量。”

但事实上,横亘的城墙不只隔绝了父亲的声音。家人未必不想伸出援手,只是他们还没有找到合适的方式,或者刻意把这种帮助维持在不易察觉的范围内。

来自杭州的莫霏从女儿视角提供了另一个版本的故事。莫霏的父亲在 50 岁时发生意外,摔伤了脑部,留下不少后遗症。随后他又遭到单位劝退,没法回到职场。曾经往来密切的亲戚们也都渐渐断交,还在背后说他摔成了“精神病”。

很长一段时间里,父亲拒绝和家人讨论这场事故,甚至不许她们提起和“生病”、“复查”有关的任何话题。但他又整宿失眠、表现出持续的自杀倾向。尽管从未确诊,但他的许多症状在学心理的莫霏看来,都很像抑郁症。

母亲把莫霏找来开了个小会,还煞有介事地用上了“男性权威”这种词汇。她对女儿说:“对爸爸的尊重是让他生存下去的重要理由。”

在意识到父亲可能永远不会向她们彻底敞开心扉之后,莫霏和母亲把更多的时间花在“陪伴”上,她们还专门把接送小外孙女的任务分给父亲,希望能让他回到有责任、有寄托的生活中来。慢慢地,父亲的情绪稳定下来,脸上浮现出笑意,也开始偶尔向莫霏诉苦,抱怨自己睡不好觉了。

心理咨询师丁若水强调,如果家属能够提供可靠的帮助,对患者的恢复是很有帮助的。“但与此同时,对家属的要求也是很高的,因为跟抑郁症患者相处这件事,本身就比较消耗。”她建议,“照顾者先把自己照顾好,再为患者提供支持。”

与抑郁症的斗争是长线的,且必然牵涉到整个家庭,包括患者在内的每一个成员都应该首先保证自己有充沛的精力再来应战。

但是,有些时候,陪伴可能不需要多么高明的技巧,甚至不需要说话,也能把父亲们从情绪牢笼中短暂解放出来。

国立总会想起自己生病时最感动的片段。那时他已经不上班很久,搬到空房里独居,状态很差,几乎什么事也做不了。7 岁的儿子趁着周末来看爸爸。天色近晚,室内有些暗了,只有夕照的光笼着父子俩。

国立躺在沙发里,儿子跪在地板上,一遍一遍玩着一辆带轨道的玩具小车。谁都没有说话,也不需要说话。这样无声的陪伴持续了很久,儿子突然抬起头对他说:“爸爸,沙发就是你的天堂。”

这一句不带任何评判的,带着童稚的话语让国立感到温馨,原来,他在幻觉中构想的那些苛责并不存在。他不是一个“合格的父亲”,但那一刻,儿子在他身边。

(为保护受访者隐私,文中史腾、国立、雷旭、莫霏均为化名)

参考文献

[1]WHO (2017). Depression and Other Common Mental Disorders. Global Health Estimates.

[2]WHO (2019). Suicide worldwide in 2019.

[3]Rochlen, A. B., Paterniti, D. A., Epstein, R. M., Duberstein, P., Willeford, L., & Kravitz, R. L. (2010). Barriers in diagnosing and treating men with depression: a focus group report. American journal of men's health, 4(2), 167-175.

[4]APA. Men: A Different Depression. https://www.apa.org/research/action/men

NIMH. Men and Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/men-and-depression/

[5]Bahrick, A. S., & Harris, M. M. (2009). Sexual side effects of antidepressant medications: An informed consent accountability gap. Journal of Contemporary Psychotherapy, 39(2), 135-143.

[6]Bala, A., Nguyen, H. M. T., & Hellstrom, W. J. (2018). Post-SSRI sexual dysfunction: a literature review. Sexual medicine reviews, 6(1), 29-34.

[7]Apesoa-Varano, E. C., Hinton, L., Barker, J. C., & Unützer, J. (2010). Clinician approaches and strategies for engaging older men in depression care. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 18(7), 586-595.

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:文又京