本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者、摄影:朱英豪,头图来自作者

四月末的一天,当我站在位于大同青花村南半坡的清代古戏台上,眼前是一丛丛长势茂盛的青松,不远处是大片的窑洞废墟——村里人过去聚居的地方。一起遭摒弃的,还有对面的神庙,以及戏台崖坡后的一条古道。

和国内现代人喜欢在偏僻地带修建当代剧场不同(比如大同大剧院),无论是通衢大邑还是山野乡村,过去的戏台,永远是一个地方的最繁华所在。半个玄武岩制成的鼓式柱础掩映在青松丛里,青花村那座面宽三间、进深五椽六檩卷棚式的清代古台,似乎依然能唤起昔日庙会的热闹景象。出于聪明的选址,人们在自家的窑洞口一站,就能看见比自家地势要底一些的戏台上的一举一动,台上的咿咿呀呀,唱和着悬崖下边塞古道上熙熙攘攘的车马声。

2020年仲秋,我在山西追寻德国地理学家李希霍芬150年前在中国的旅行足迹,沿路参观了不少庙宇楼阁。回来整理照片,我发现自己无意中拍了很多古戏台。

今年开始,我继续重走李氏之路的旅行。应《DEMO》杂志之约,我把拍摄戏台列为了路上的一个子项目。这青花村,便是我此次访问的第一个村庄。站在舞台上获得的感受,促使我在接下来的所有戏台上,尝试两个互为回路的视角进行观察。当我们在凝视戏台,戏台也在凝视我们。

被剥离了表演功能的戏台,它们在“提供娱乐”之外,还能给予什么呢?

当溢出舞台的玉米叶子、核桃树上砍下来的成捆的树枝、五斗柜暖壶和床褥成为主角,戏台已经不再成其为戏台。它成了仓库、卧室,一个怀旧的地标,或者是旅游景点。

我的第一个视角,就是带着这样的一个目的,来展现戏台本身,以及它与周边环境的关系。基于此,我把尽可能多的文本放入构图,以展现古新戏台的生存状态。

正如开篇所言,为了减少观看惯性带来的“他者”意识,基本上每个戏台我都尽量采用了戏剧演员的视角,即从舞台的中央出发,使用接近人眼的广角范围(35~50mm)拍摄一张从戏台望出去的照片。一直以来,舞台一直是凝视被投注的对象,而不会是凝视出发的地方。通过这第二个视角,我试图思考这样一个问题:当戏台上的华灯落下,锣鼓息声,满场的看客离去,当没有座椅的“观众席”被当做舞台凝视,作为演员的“我”能看到什么?

于是,就像那一丛丛观众般的青松,很多层面的不同对象进入“我”的视野:起伏的梯田、手扶拖拉机、放学回家或者打篮球的孩子、办公的村支书、冒烟的大排档、篮球架和健身器材、跳广场舞的大妈、牡丹正艳的花园、带有升旗台的党旗、上班用的电瓶车。对了,还有像我这样到处拍照的失神或者兴奋的游客。所有这些,填充着戏台前面的那片空地,它们是“我”最先看到的事物。

戏台往往建在一个高于地面的台基之上。再往远处看,进入视野的是与之平视的建筑物。戏剧传统来自民间,戏台最早的缘起,就是“好祀鬼神”的古人娱神、酬神而建的,这也是很多戏台正对着神庙的原因。青花村的神庙已经湮灭,代之以废弃的窑洞。

在后来的很多村落,“我”看到了名目繁多的各种神庙。这其中,有闻所未闻的各种民间祭祀神庙,也有摆放象征被祭神灵以及赛社用道具(比如龙头)晋中人叫做神棚的;众多符合当政者道统的政统神庙(戏剧学者冯俊杰语,如阳城无数的成汤庙),以及和几大宗教相关的道观佛寺等等。

说到这里,“我”曾经为那些在戏台和正殿中间建有献殿(也叫享殿、享亭)的庙宇结构感到不解。虽然在奉上精神宴席的同时,还帮人家打了牙祭,但很显然妨碍了神灵看戏。也许,请神仙们看戏这事,不必那么当真,就是图个乐呵?

一番查证后,发现事情没那么简单,而且还帮我厘清了戏台建筑形制上的粗略的发展沿革。在原始社会,早期的巫人艺人都是撂地为场。这个传统并没消失多久,晚近曲艺老人如杨小楼马三立都曾经讲述过这段历史。

到后来,开始在正殿前建露台,艺人在上面表演。再后来,为了遮风挡雨,就是舞亭、舞楼了。再后来,舞亭不够大,就在对面盖了最初的戏台,而这个舞亭就成了看厅,顺便也做祭祀用。再发展到后来,干脆就变成了献亭,并在边上建看楼。

这一步步的形态,从露台开始,在山西都能看到实物。高平市西李门的二仙庙还留着金代正隆二年(1157年)的露台原型。离它一小时路程的下交村成汤庙里,专家考证出了金代舞亭(1210年)变成献亭,后来在明代加盖了戏台的历史。而现存最古老的戏台,十几年前在高平县王报村被发现,建于金大定二十三年(1183年)。

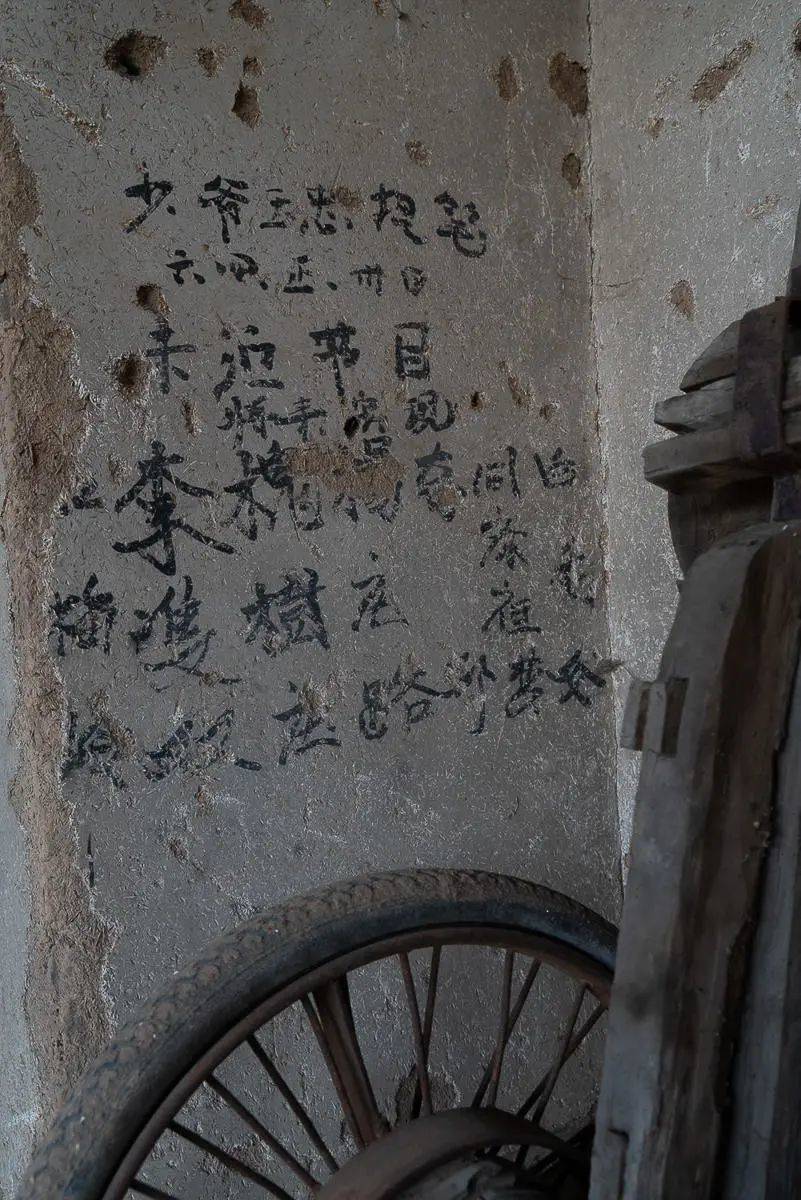

在原平中庄村古戏台的一面墙壁上,我看到不下五个戏班提笔写下“在此一乐”。一个“乐”字,道出了明清以来戏楼墨记上的一种行文规范。而戏曲圈内众所周知的最早舞台题记,正是有元一代来自被王国维盛赞的平阳府的张氏乐人,在万泉孤山风伯雨师庙里留下的“尧都大行散乐人张德好在此作场”。那上面,可曾有半个“乐”字?戏子从来不是一个高贵的行业,从白描式的记录,到使用带有感情色彩的字眼,这种演变意味深长。

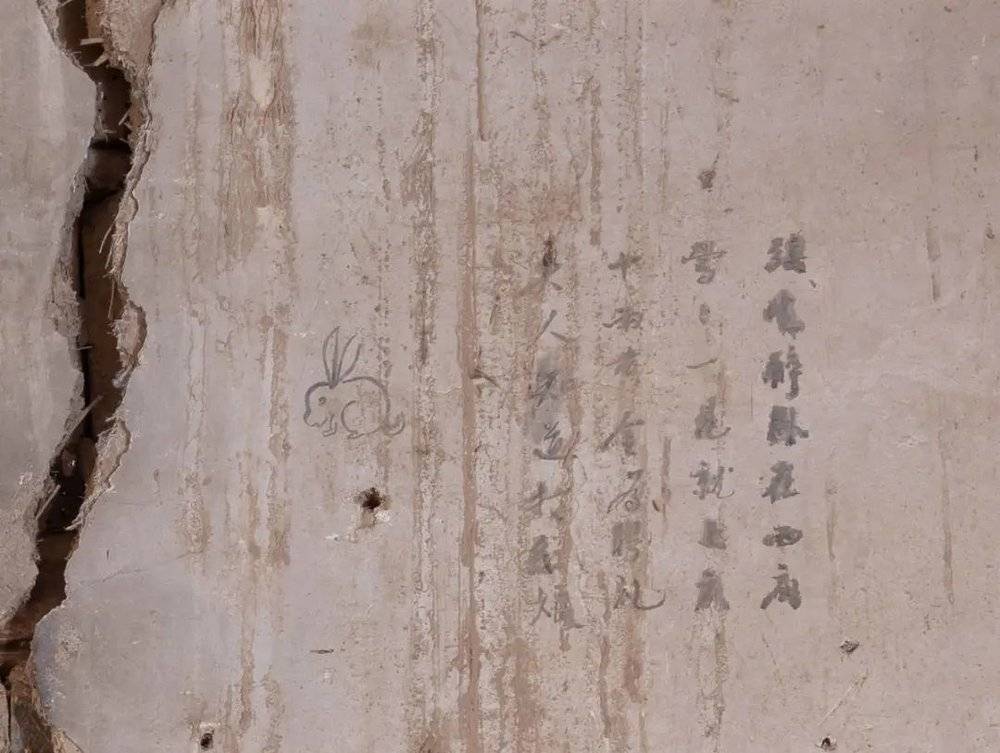

如此内观(凝视戏台内部),看到的是墙上五花八门的戏班题词墨记。这些内容,真可谓丰富多彩。除去惯常的演出剧目、演职人员、唱戏的由头、付给社首的戏价以及诸如“天下太平”之类的吉利话外,还有不少是带有个人情绪的打油诗、愤懑之词,甚至不雅的涂鸦。正是这些原子化的尚可辨认的随手印记,如实地还原了那个年代戏子们的日常生活,它们登不了戏曲史家的大雅之堂,但却是中国古代戏曲演出、乡村习俗研究不可多得的标本。

令人痛心的是,在我到访的很多古戏台,经常能碰到维修人员保留了古建的架构,号称“修旧如旧”,但对墙壁往往是粉刷一新了事,众多珍贵的墨记从此烟消云散。

因为娱神也娱人,而再有革命情怀的群众也需要娱乐,相比它们服务的神灵之所(寺庙),在历次浩劫中死里逃生,戏台往往更有胜算,它的地位也一再被传说和习俗所护佑。在原平县的一个被铁皮板围起来的老戏台边上,一位小学老师跟我说:“戏台,按道理是不能拆的吧。所以你看我们村里人都不敢动它,在有资金维修它之前,只能听凭它自然地慢慢倒塌。”

现如今,随着时代变迁,以及农村城市化改造的进程加速,大部分的地方老戏台,都是和庙宇一起在村子里偏安一隅,等待被有朝一日被拯救的命运到来。但哪怕修缮一新,这些古戏台也难以为继昔日的辉煌。取而代之的,是那些早就从老戏台废墟上站起来的新戏台,他们更加宽敞明亮,一般都坐落在村镇的新中心。

“此外,如执政府墙下空地,诸色路岐人在此做场,尤为骈阗。”《都城纪胜》里记录了南宋卖艺人在官府的眼皮子底下撂地为场,因为那里往往也是最热闹的地段。类似国外小镇的教堂,新戏台也成了山西农村最主要的公共生活空间,它一年也演不了几场戏,但确是一个茶馆、购物中心、行政中心加健身房的复合体,只是没有一把座椅。

戏台前偶尔会出现一些外面来的陌生人,比如夏天某个公益电影队前来放映豫剧电影《耿二驴那些事儿》,或者是村里有白事请人搭棚做了个音乐会,开场也是劲歌劲舞。这些都是现代版的“撂地为场”,因为所有的设施都是移动的,提供的服务也是高度商业化以及组织化,来去不留痕。

某日昏黄,在晋城山区某村的一次拍摄中,村里一个老人一直盯着我,看我拿着三脚架抓着戏楼的腿爬上爬下。“你是放电影的吧?”他忍不住地问我。

那一刻,我也成了一个路岐人了。

二郎神戏台对面的拜亭。

拍摄后记:经特别的允许,最近我有幸去阳城博物馆拍曾有过辉煌历史的泽州铁器。在拍摄一个墓葬铁牛时,为了找到有意思的背景,我顺手把它放在旁边一块院子里毫不起眼的石碑上。在一边的馆长李学东介绍说,这可是他们的镇馆之宝。“南楼化废,龟头舞亭……乐奏箫筝,标尽胡部”,这通勒于北宋开保三年(970年)的《敕存汤王行庙之记》,不仅是国内最早的舞楼碑刻,还记录了当时的演出剧目。无心插柳,这也算给这趟戏台之行,暂时画上一个圆满小句号了。

参考书目:

《山西古戏台》,乔忠延著,辽宁人民出版社,2004年

《山西古戏台通览》,王国华主编,山西出版传媒集团,2015

《山西神庙剧场考》,冯俊杰著,中华书局,2006

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者、摄影:朱英豪,本篇文章原文首刊于《DEMO》杂志第五期,经原作者授权发布,图片另有编辑调整