贝伊奥卢区,一个男人坐在两面星月国旗之间,悠闲地抽着烟。

遍布清真寺的法提赫区,曾是君士坦丁堡的核心之地,也是伊斯坦布尔最古老的城区。《纯真博物馆》里,男主人公凯末尔与未婚妻茜贝尔解除婚约后,便搬去了法赫提小住。

法提赫街的孩子们。

法提赫区,从坡道上骑自行车俯冲而下的库尔德少女。

苏莱曼尼耶清真寺脚下的贫民街区。一个男孩默默地站在街角,似乎等着什么人。

法提赫区,一位在藤蔓植物下晒太阳的老人。

棋牌室里正在打扑克牌的老人,身后的墙壁上张贴着土耳其现任总统埃尔多安的海报。

沿街售卖Ekmek面包的小贩背影。加拉塔桥下最受欢迎的鱼肉三明治,就是用烤过的咸青花鱼和Ekmek制作而成的。

法提赫区,一群正在课间休息的女中学生。

法提赫区,一只在汽车前盖上发呆的小橘。

新清真寺(耶尼清真寺)外售卖鸽粮的老妇人。

一名从Ragip Gumuspala大街过街天桥上走过的行人,不远处是被灯光点亮的苏莱曼尼耶清真寺。

于斯屈达尔码头上等待渡轮的人。

夜幕下的贝伊奥卢区。空无一人的街角,日渐衰败的老公寓楼里曾经住着“在傍晚听收音机的中产阶级家庭,如今挤满拿最低工资彻夜工作的年轻姑娘们。”

在伊斯坦布尔城外搭乘了一辆“多姆小巴”,帕慕克曾在《伊斯坦布尔》一书中提到过这种共乘出租车。

城市郊外,一位在路边停下来歇脚的行人,不远处的黄色建筑是土耳其的大型连锁超市Kipa。

Goksun街头的二手店外,家具像小山一样被堆积在路边。店主坐在沙发上,阴郁沉默。

路过一个寻常人家的小院,被印有马鹿的桌布吸引。

港口边,一群正在聊天的大学生。

一艘从于斯屈达尔Turyol码头出发的邮轮,乘载着来自世界各地的游客,即将“迎接博斯普鲁斯的湍流”。在帕慕克看来,伊斯坦布尔的力量正是来自博斯普鲁斯,它歌颂着这座城市的生命、欢乐和幸福。

路边盛开的郁金香,仿佛博物馆里的一幅名画,被精心保护在绿网之下。

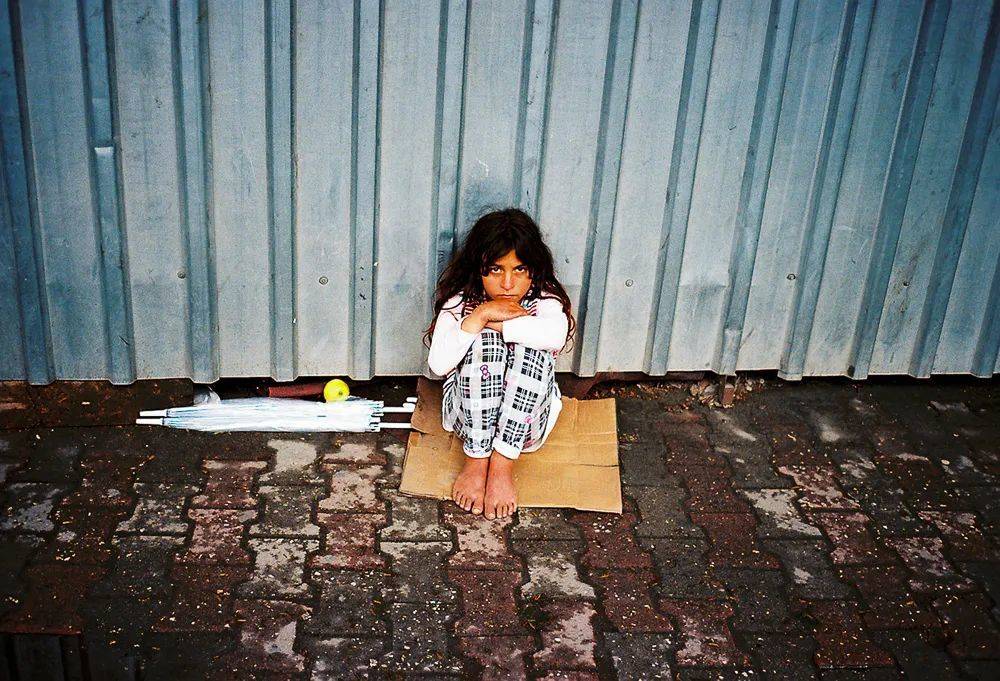

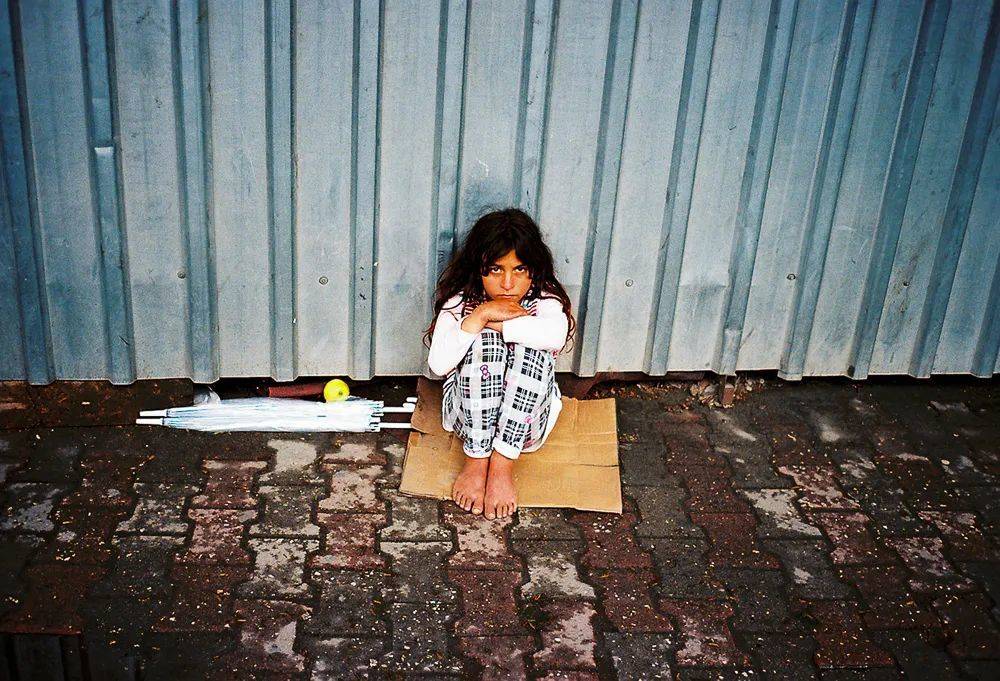

Kemeralti海滨大道上,一个在路边乞讨的库尔德小女孩。

纯真博物馆外,一栋相邻建筑上的童趣涂鸦。

一家小型造船厂的员工办公室,墙面贴满花花绿绿的各式小玩意儿,土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的画像占据着最显眼的位置。

黄昏的郊外,一名骑着摩托车的男子从十字路口驶过。在帕慕克笔下,“呼愁”就像忧伤的帝国斜阳,笼罩着整座城市。

不得不承认,在我尚未动身前往伊斯坦布尔前,关于这座城市的大部分想象都是奥尔罕·帕慕克、阿拉·古勒和努里·比格·锡兰赋予的。

我期待着从他们身上获得局内人从内部观看这座城市的视角。然而,阿拉·古勒镜头下的“帝国废墟”早已难寻踪影,比格·锡兰的意识流美学太过隐晦,能引领我漫游这座城市的,唯有“真正的伊斯坦布尔人”——尊敬的奥尔罕·帕慕克先生了。

作为一名博物馆爱好者和不折不扣的旧物迷,由他一手创造的纯真博物馆自然成了我最想要拜访的地方。

在欧洲一侧,纯真博物馆就隐匿在吉汉吉尔迷宫般街道的深处。位于丘陵之上的吉汉吉尔曾是希腊移民的地盘,由于奥斯曼时代的下水设施早已不堪重负,这里时常面临被水淹的危险。

1960年代,家道中落后,小帕慕克跟随家人搬进了祖父在吉汉吉尔修建的楼房里生活,那是一栋能看到博斯普鲁斯海上船只的老公寓。因为临近土耳其电影业的大本营,很多演员也居住于此,“反复扮演同一角色的大叔以及疲倦而浓妆的阿姨”,随处可见。

“吉汉吉尔清真寺的尖塔、闪着微光的博斯普鲁斯海峡和通往大海的鹅卵石巷”,一直是我脑海中挥之不去的动人画面。尽管早有耳闻这片街区起起伏伏的鹅卵石街巷对游客很不友好,我最后还是选择在Cukurcuma街上一家由18世纪建筑改造、面朝清真寺的酒店安顿了下来。

从酒店出发,路过八家古董店、两家画廊、数只流浪猫后,就能到达纯真博物馆。

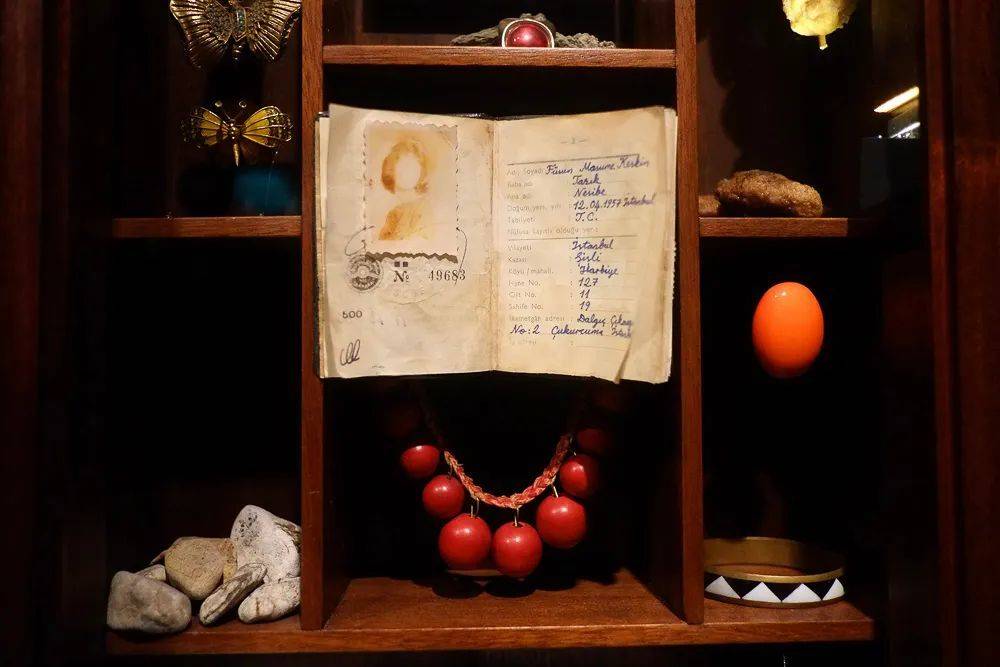

这是一座位于Cukurcuma街和Dalgic街拐角处的深红色建筑,在1897年希土战争时由亚美尼亚工匠建成。一个世纪后,帕慕克买下了它,生出了平行构思《纯真博物馆》小说和博物馆的想法。

帕慕克一边在跳蚤市场、古董店、恋物癖者的家中寻找喜欢或合适的旧物,一边借助它们展开小说里的新故事。每次经过Cukurcuma街那些年头久远的古董店,看到在旧物堆中埋头寻找的身影时,我都会隐约觉得,那大概就是奥尔罕·帕慕克先生无数分身中的一个。

帕慕克用十年完成了小说的写作,为博物馆收集物品却花了近十五年。至今仍有一些被红色天鹅绒遮挡的空橱窗,等待着帕慕克填补,有朝一日被打开。

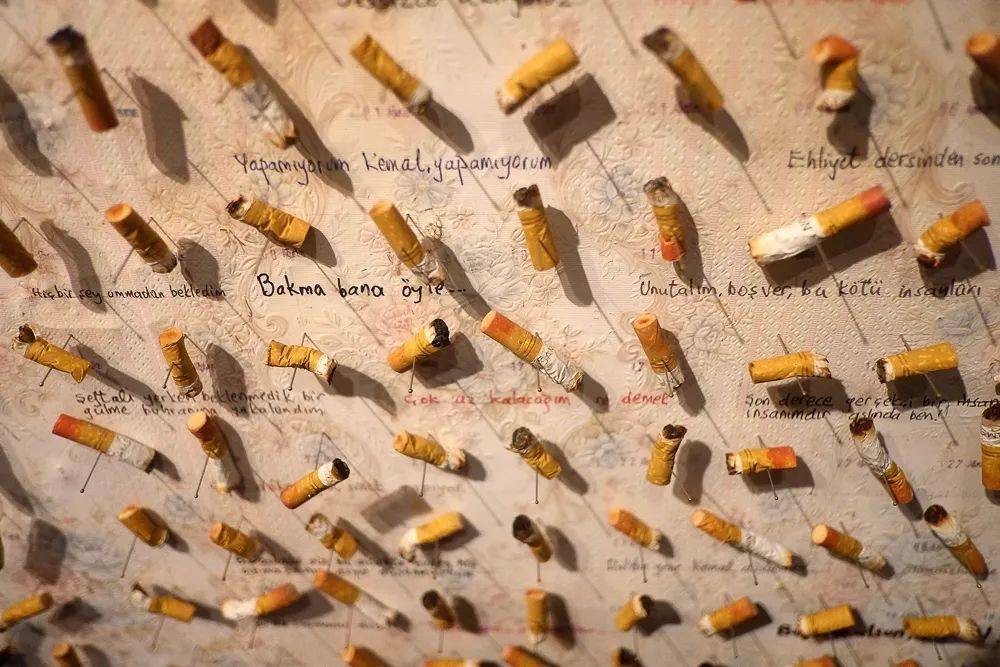

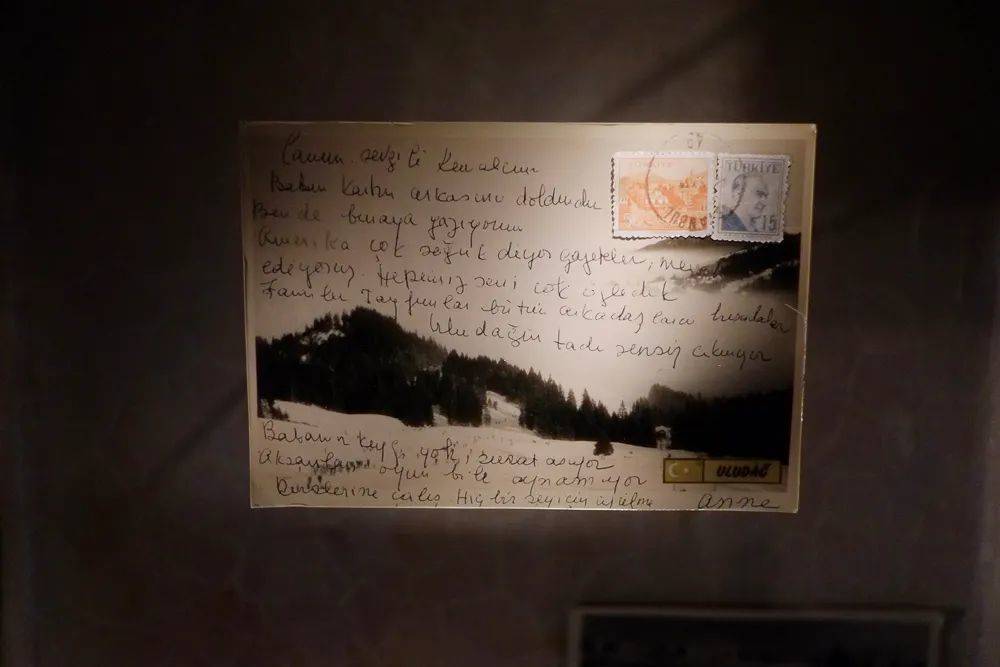

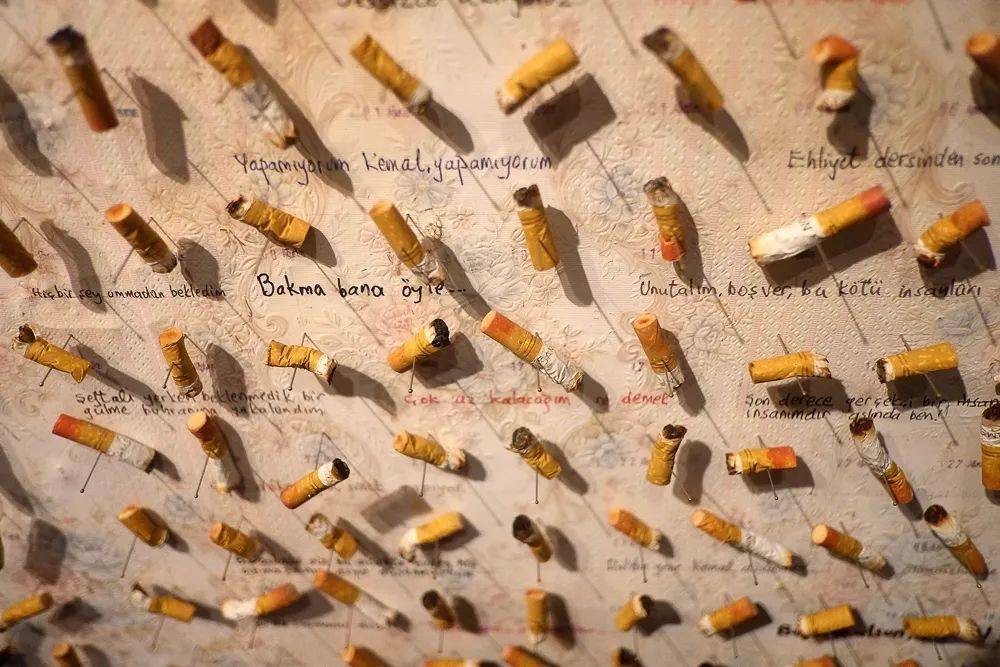

博物馆的一层,展示着男主人公凯末尔收集的4213个芙颂抽过的萨姆森牌烟头,它们像昆虫标本一样,被精心整理、注释,钉在贴有印花墙纸的墙上。9个方形的屏幕循环播放着一只女人手不停掐灭香烟的视频。

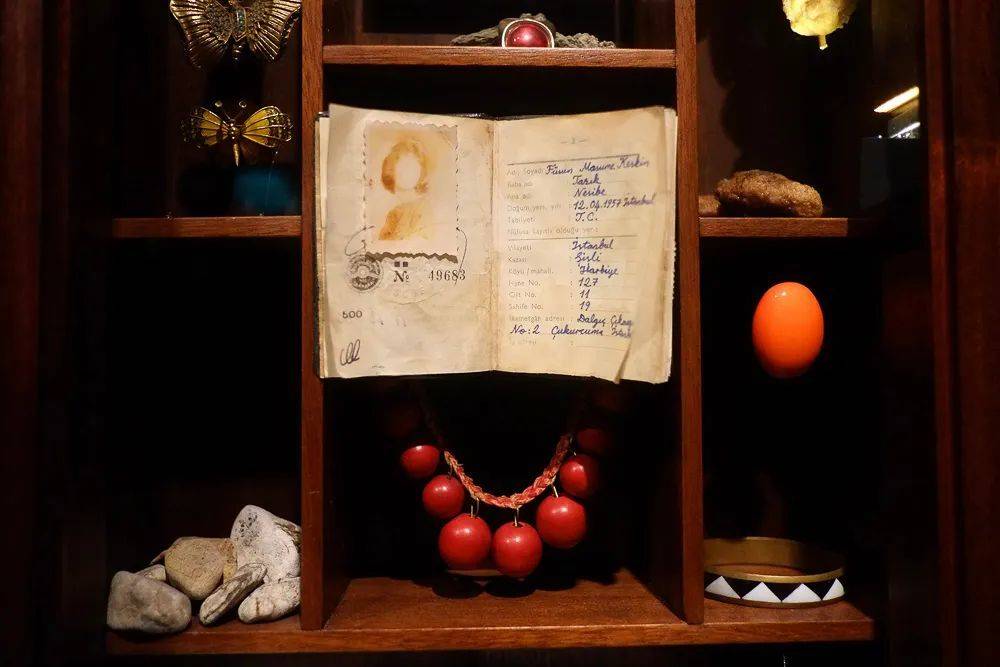

这里有一种近乎神圣的氛围,除了踩踏木板、楼梯发出的嘎吱声,参观者大多克制地保持着沉默。83个幽暗的玻璃陈列柜,编号对应着小说章节,它们像一个个忧郁的圣物箱,精心摆放着后奥斯曼时期的上千件物品。

这些怀旧物件叙述的不仅仅是一个爱与痴迷的俗套故事。凯末尔对芙颂的痴迷,映照的正是帕慕克对伊斯坦布尔这座城的爱恋。这种被他称之为呼愁的情绪,“不是某个孤独之人的忧伤”,而是所有伊斯坦布尔人的集体失落之情。

帕慕克坚信,“一个陌生词汇在词义上必然跟拼法接近的词汇相似”,于是,在他的文字游戏下,芙颂成了呼愁的化身。而凯末尔,这个与土耳其共和国缔造者同名的富家子,则成为现代土耳其和殖民意识的隐喻。

类似的“把戏”在《我的名字叫红》里也曾上演过,作家通过反转数字,将自己出生的1950年代变换为1590年,他让自己童年的分身,一个叫奥尔罕的小男孩重返了那个伟大的时代。对了,还有那只橱窗里的乌鸦标本,其土耳其语的名称正是帕慕克的昵称卡尔加。

帕慕克精心设计着一场文学冒险,模糊着现实与虚构之间的界限,就像美国前卫艺术家约瑟夫·康奈尔的盒子装置一样,橱窗也构成了梦境的一部分。

为笔下虚构的人物寻找“活着”的证据,让人们为他们的日常生活为荣,保存记忆和传统以抵抗遗忘,才是帕慕克认为博物馆应该真正具有的品格。

帕慕克的珍奇柜里,隐藏着太多寻常物品的秘密,它们大多看起来微不足道。想要解开这些秘密,小说并非唯一的钥匙。对于错过凯末尔痴迷的第一件宝物——芙颂的蝴蝶耳环,我并不感到遗憾。

因为,在一些柜子下面没有标记的木抽屉里,有更多奇妙的际遇。

“在去凯斯金家吃晚饭的八年时间里,我积攒了芙颂的4213个烟头。这些一头碰到过芙颂那玫瑰般的嘴唇,进入她的嘴巴,有时就像我摸到过滤嘴时明白的那样因碰到了她的舌头而被浸湿,以及多数时候被涂抹在她嘴唇上的口红染上了一层可爱红色的烟头,全都是带着深切痛苦和幸福回忆的非常特殊和私密的东西。”

9个方形屏幕循环播放着一只女人手不停掐灭香烟的视频。

凯末尔悉数收集起那些盐瓶、小狗摆设、顶针、笔、发卡、烟灰缸、耳坠、纸牌、钥匙、扇子、香水瓶、手帕、手帕、胸针……将它们放入了自己的博物馆。

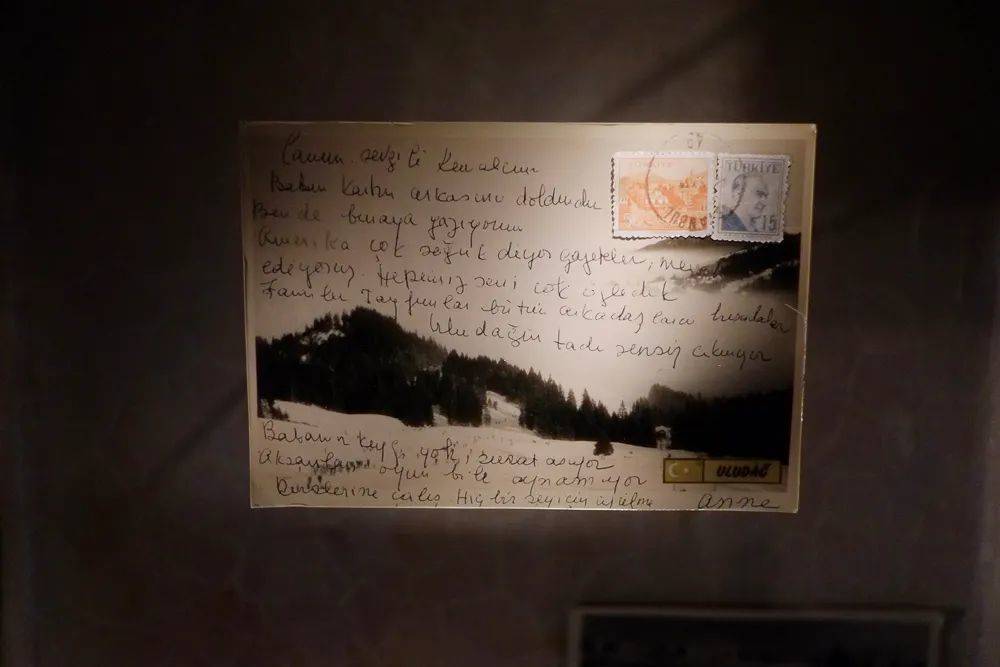

“在小屋里,内希贝姑妈从她那只画有伊斯坦布尔风景的针线盒里拿出剪刀、大头针、卷尺和顶针,她俩置身于剪好的布块和花边之中,一边抱怨天气热、蚊子和赶活的辛苦,一边像两个好姐妹一样,用我母亲那台辛格尔牌子的缝纫机有说有笑地干到半夜。”(第3章 远房亲戚)

“有一次,当我把烟灰弹到写着萨特沙特字样的这个烟灰缸时,茜贝尔坐到秘书泽伊内普女士的椅子上,一边敲打字机,一边咯咯笑着模仿那些‘傻瓜的金发秘书’,这是当时那些幽默杂志、漫画和笑话里不可或缺的主题。”

“但是,因为好奇和没脑子,我走了过去。我们的厨师贝科里和看门人萨伊姆卷着袖管,把一头绑着腿的羊推到在了地上。羊的旁边站着一个围了围裙、拿着一把巨大屠刀的男人,但是因为羊一直在挣扎,所以那人无从下手。嘴里冒着哈气的厨师和看门人忙活半天终于让那头羊老实了。屠夫抓着羊的鼻子和嘴巴,粗野地把它的头扭到一边,然后把长长的屠刀架到了它的脖子上。一片寂静。”(第11章 宰牲节)

“在迈哈迈特公寓楼的那套房子里有个盒子,里面藏着有段时间我从口香糖里收集来的球员照片。母亲把包括我们的旧玩具在内的所有东西都遣送去了那里。我知道,如果我能找到那个盒子,找到儿时和哥哥一起积攒的球员和演员的照片,我就能把赌打赢。”(第12章 接吻)

“1975年以后,在以伊斯坦布尔为中心的巴尔干、中东以及地中海以南和以西的那些地方,年轻女孩们的‘童贞’,仍然是婚前必须保护的一份珍贵宝藏……如果男人不愿意结婚,女孩又不满十八岁,那么愤怒的父亲有时为了能够把女儿嫁给这个花心男子会去法院打官司。有时这样的官司媒体也会去关注,那时报纸会说女孩是‘被勾引的’,报上女孩的眼睛——为了不被人认出——会被一条粗黑线条遮盖起来。因为那些粗黑线条也会被用在被警察的照片上,所以那个年代在土耳其看报纸,就像漫步在一个用一些眼睛被蒙上黑布条的女人照片举办的化妆舞会上。”(第15章 一些讨厌的人类学事实)

凯末尔将芙颂掉落的头发也一一收集了起来。

“父亲说最后一句话时的神情很严肃,随后他从口袋里拿出了一个旧的天鹅绒珠宝盒。‘这是我们一起开车去伊兹密尔博览会时给她买的,我希望回去后她不会生我的气,原谅我,但我没有机会给她,’父亲打开了盒子,‘她戴耳坠很漂亮。这对珍珠耳坠很珍贵。多年来我一直把它藏在一个角落里。我也不希望你母亲在我死后找到它们。拿着吧。’我想了很久,这对耳坠茜贝尔戴着会很合适。”(第21章 父亲的故事:一对珍珠耳坠)

土耳其最大烟草公司Tekel旗下的Samsun牌香烟。

“他的一只手是假的,因为那只手在工厂里被卡在机器里粉碎了。事故发生后,父亲把这个他十分喜爱、勤奋的工人调去了办公室,这样我们就认识了他。刚开始让我和哥哥感到恐惧的那只假手,因为拉赫米的友善和可爱,后来变成了我们的玩具。儿时有段时间,每次去父亲的办公室,我们都会去玩一趟他的假手。有一次,在办公室的一个空房间里,我和哥哥看到拉赫米铺上小地毯,把假手放在一边,随后跪在地上做了礼拜。”(第22章 拉赫米的手)

“用我在这里展出的钟、火柴和火柴盒,能够最好地讲述我是如何度过那十到十五分钟的,在那段时间里我会开始慢慢接受芙颂那天不会来的事实……当两点到来时,我不知道自己是应该高兴,因为约会的时间到了,还是应该伤心,因为此后的每一刻都在减少芙颂到来的可能。”(第25章 等待的痛苦)

“为了展示那次周日的出游,也为了让博物馆参观者从室内和我的疼痛的窒息氛围中走出来,我从茜贝尔和努尔吉汗阅读的法国园艺和家庭装饰的杂志中得到灵感,在这里展出反映传统乐趣的这个野餐篮、里面装满茶水的热水壶、装在塑料盒子里的仿真青椒塞肉、鸡蛋、梅尓泰姆汽水瓶和扎伊姆外婆留下的一块精美的桌布。但是,无论是读者,还是博物馆的参观者,千万别认为我能够忘记我自己的痛苦,哪怕只是一刹那。”(第27章 别那么往后仰,你会掉下来的)

“那些天伊斯坦布尔药店的橱窗里有一样东西吸引了我的注意,那是帕拉迪松止痛片广告海报上展示我们内脏的图片,为了能够向博物馆参观者展示我的爱情之痛在那些天出现、加剧和蔓延的地方,我在图上做了标记。我在这里要告诉没能参观博物馆的读者,疼痛最剧烈的起点位于胃的左上方。”(第26章 爱情之痛的解剖分布)

“其实我一直很清楚,只有第一次的相遇给了我一种真正的安慰,除此之外,所有的那些幽灵都是我那不幸的灵魂妄想出来的。然而和她不期而遇的感觉是如此甜美,以至于我渐渐习惯去那些可以遇见她幽灵的地方。我仿佛也在脑子里的那张伊斯坦布尔地图上标出了这些地方。我总想去芙颂的幻影会更多出现的地方。整个城市对于我来说,变成了一个让我想起她的标记世界。”(第32章 我以为是芙颂的影子和幽灵)

“在一堆被扔在角落里的废纸、垃圾里,我找到了芙颂的一个洋娃娃的胳膊,一个大云母弹球,她的几个发卡,我把它们也扔进了口袋……十八分钟后,我躺到了迈哈迈特公寓楼里我们的床上,我试图用从空房子里拿来的物件减轻自己的痛苦。我拿着这些芙颂曾经触摸过、使她成为芙颂的东西,抚摸、欣赏它们,让它们接触到我的脖子、肩膀、袒露的胸膛和肚子,这些物件把沉淀在其中的许多记忆,带着一种安抚的力量释放到了我的灵魂里。”(第37章 空房子)

“努尔吉汗从母亲放尼龙袜子的抽屉里翻出了一个包。因为母亲不相信银行的保险柜,因此把房产证、地契都藏在了这个包里,包里还有一串串因为卖掉或是出租而无用的房门钥匙、一张三十六年前从娱乐专栏上剪下的登有父母结婚消息的剪报、二十四年前从《生活》杂志的社会版剪下的一张母亲的照片,照片上母亲在人群中显得非常时尚和迷人。”(第38章 夏日聚会)

“在茜贝尔从巴黎回来的前两星期,也就是1月中旬,我收拾行李从别墅搬出来,开始住在法提赫和卡拉居姆吕克之间的一家酒店里。我在这里展出酒店的一把带有徽章的钥匙、印有抬头的信笺和多年后我得到的一块小招牌。”(第44章 法提赫酒店)

“我不时打开房间里的柜子和抽屉,抚摸那些每件都带有许多儿时回忆的东西。父亲的死,让这些大多数我从小就非常熟悉的物件,变成了一些满载着一个消逝的过去的珍贵的东西。我拉开床头柜的抽屉,闻着抽屉里那混合着咳嗽药水和木头的味道,像看一幅画那样久久地看着里面的旧电话账单、电报、父亲的阿斯匹林和别的药瓶。”(第47章 父亲的辞世)

“我在镜子下方的小隔板上,在芙颂、塔勒克先生和内希贝姑妈的牙刷、剃须肥皂和剃须刀当中,看见了芙颂的口红。我拿起它闻了闻,然后把它放进了口袋里。为了想起她的味道,我匆忙闻了闻挂在那里的每一条毛巾,但我什么也没闻到,因为我的到来,它们全被更新了。当我在窄小的厕所里寻找另外一样能在日后艰难的日子里给我安慰的东西时,我在镜子里看见了自己,我从自己的表情里发现了身体和灵魂之间那惊人的割裂。”(第49章 我是要向她求婚的)

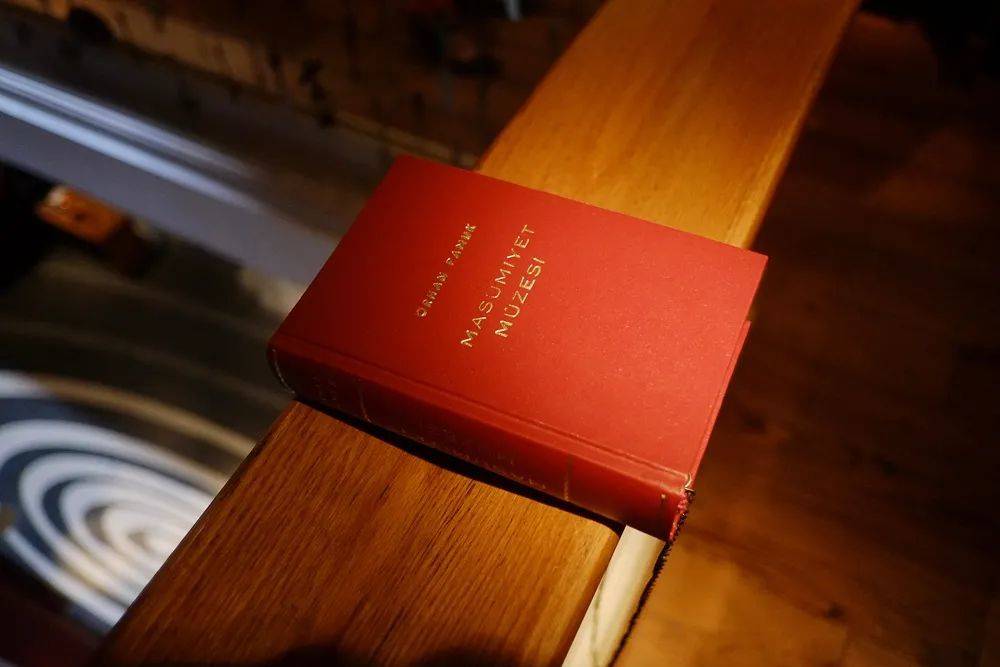

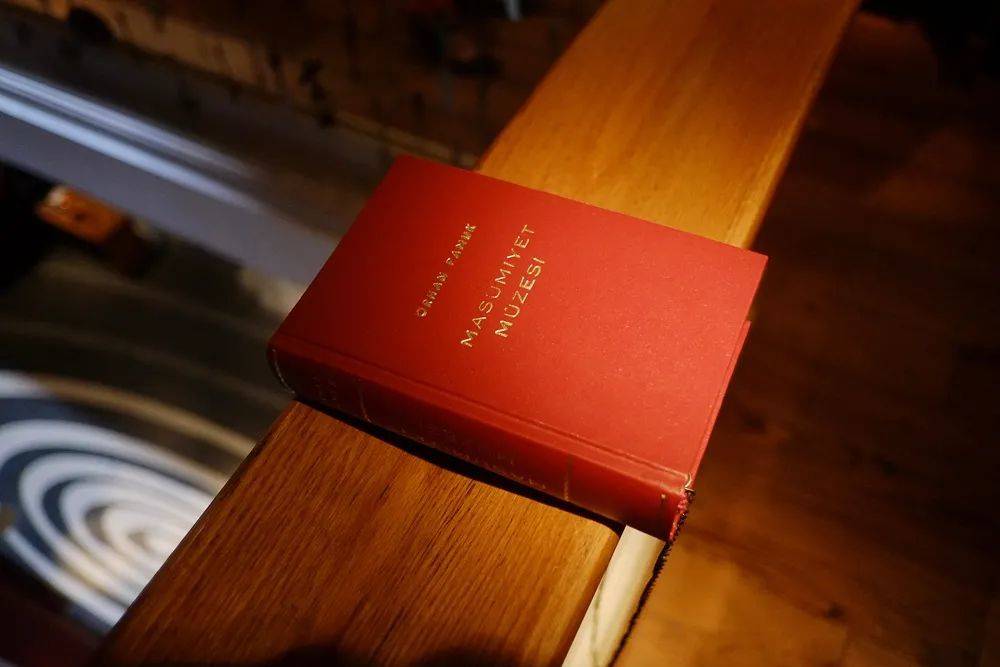

博物馆走廊扶手上摆放的土语版《纯真博物馆》。

纯真博物馆永远为那些在伊斯坦布尔找不到一个接吻地方的情侣们敞开大门。同时,它也是打开伊斯坦布尔记忆大门的一把钥匙。

“我在这里展出我们在八个除夕夜里玩过的通姆巴拉用具……在我们家里,从20世纪50年代末到90年代末的四十年时间里,母亲在除夕夜,也是用同样的一套通姆巴拉用具先是让我、哥哥和堂兄弟们,后来又是让她的孙子们开心的。内希贝姑妈也像母亲那样,在游戏结束,奖品散发完,孩子、邻居们开始打哈欠,打瞌睡时,开始小心翼翼地收拾通姆巴拉用具,她会把从天鹅绒袋子里一块块抽出来的数字块(90块)数一遍,把写着数字的字牌用蝴蝶结捆成一摞,把我们用来遮住纸牌上数字的干扁豆放进袋子里,然后把布袋收起来等待第二年的除夕。”(第58章 通姆巴拉游戏)

“也因为这样,我发现了世界上绝大多数人家的电视上都放着一个小狗摆设。无论是在世界的哪个角落。上百万的家庭,为什么都觉得有必要在电视上放一个小狗摆件呢……第一次去芙颂他们在尼相塔什的库于鲁·鲍斯坦街上的家时,我就立刻发现了一只陶瓷狗,随后我得知,那只狗在电视机前是放在晚上他们一起听的收音机上面的。就像我在大不里士、德黑兰、一些巴尔干城市、拉合尔和孟买的很多家里看见的那样,凯斯金家也在小狗的下面放了一块手工钩织的小垫子。”(第65章 小狗摆设)

“芙颂穿了一条非常适合她的连衣裙,白底色的连衣裙上有橘红色玫瑰花和绿叶的图案。就像一个训练时总穿同样一身运动服的运动员那样,每次上驾驶课她都会穿上这条V字领,长度到膝盖下面的优雅连衣裙,就像运动服那样,上完课后裙子会完全湿透。”(第73章 芙颂的驾照)

“又被留下三次后,芙颂最终在1984年初通过了路考。考官们烦她了,也明白了她是不会行贿的。为了庆祝,那天晚上,我带着她、内希贝姑妈和塔勒克先生去了贝贝克的塔克西姆夜总会,我们在那里听了穆泽燕·塞纳尔唱的老歌。”(第73章 芙颂的驾照)