本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),原标题《只是失去胎儿?对父母来说其实是场地震》,作者:苏惟楚,编辑:李晨,头图来自:《权力的游戏》

我第一次意识到失去胎儿不仅仅是一个医学话题,还包裹着厚重的负罪和羞耻情绪,是在去年做产育系列的时候。一位新手妈妈提到自己上一次妊娠失败,分娩出一个死胎。她说,“特别痛,但我在想,如果能更痛一点就好了,感觉是在‘赎罪’”。

“赎罪”,我一度被这样的词眼扎痛。

直到今年,我们分享了一位妈妈两次妊娠失败的经历之后,后台涌入了近 300 条留言,数百位妈妈的痛苦和挣扎在我面前摊开,如此庞大又清晰可见,有的正在发生,有的甚至延续了十余年。她们中的一些人说,这是自己第一次找到地方存放这些叙说,因为这样的丧气话“不吉利”,没人愿意看到。

但事实上,失去胎儿这件事,并不罕见。世界各地对妊娠丢失定义有所不同。在我国,怀孕 28 周前胎儿的丢失被称为流产,妊娠 20 周后胎儿的宫内死亡被称为死胎。

最新数据显示,全世界每年发生 2300 万次流产,即每分钟有 44 次流产;每年有大约 200 多万婴儿死胎,每 16 秒就有一例。失去胎儿的父母,经历着一种难以言表的失落和哀伤,TA 们自行消化一切,安静出院,收敛自己早前的期盼,躲在无人处哀悼孩子。

没有经历这一切的人们乐观地认为,失去一个“胎儿”的伤痛相对一个“孩子”要小一些,或者,“再生一个就好了”。但事实并非如此,“没有一个孩子可以替代另一个孩子”。

被诸如此类的误解和文化禁忌围困,失去胎儿的父母们——TA 们的身份并没有得到一个准确的定义。如同被忽视的哀伤一般,在社会中找不到一席之地安顿。

失去胎儿的痛苦,存在于看不见的庞大群体

2020年 12月 17 日清晨,在隔壁婴儿的哭声中,37 岁的甄云把孩子生了下来——严格意义上讲,她分娩出了一个死胎,她怀孕不足 22 周。身体里有一种力量在下坠,甄云清楚知道这意味着什么,“我跟她说,既然妈妈留不住你了,你也别折磨妈妈了。”

她始终没勇气打量这个孩子,“怕一辈子忘不掉”,“但我后悔了”。作为一家三甲医院急诊科的护士,甄云非常熟悉之后的流程——太平间的工作人员会把孩子接走。她看着他们离开,没忍住,给工作人员打电话,“大哥,我是咱们急诊科的,你认识我。你刚接走的是我的孩子,请对她好一点。”

几个月后,甄云去单位报生育险,“产下女死胎,身长 26 cm”。“这是我孩子的全部记录,也是我这辈子走不出来的痛”,这场对话发生在她失去孩子三个多月后。

过去的这段时间里,甄云被“再生一个”的劝说包围,其中的轻描淡写让她愤怒;瘪下去的肚子一再被打量,她不得不解释,“孩子没了”;一天内接到十几个月子中心的推销电话,她从礼貌婉拒到崩溃大骂。

痛苦绵延且持续振荡,它存在于我们看不见的庞大的群体。

今天,在谈论失去胎儿这件事时,复旦大学附属妇产科医院副主任医师肖喜荣帮我厘清了一些概念。

在国内,怀孕 28 周前胎儿的丢失被称为流产。“有主动或者被动两种情况。如果是生活或者心理还没有做好预期,或者在筛查过程中发现孩子出现缺陷,选择放弃,都属于前者;被动的主要是妊娠早期的胎停、胎膜早破、流产或者死胎”。

2015 年的数据显示,中国每年有统计的接受人工流产手术人次达 1300 万。另有其他研究显示,自然流产在孕期女性中总的发病率约为 10%~15% 。

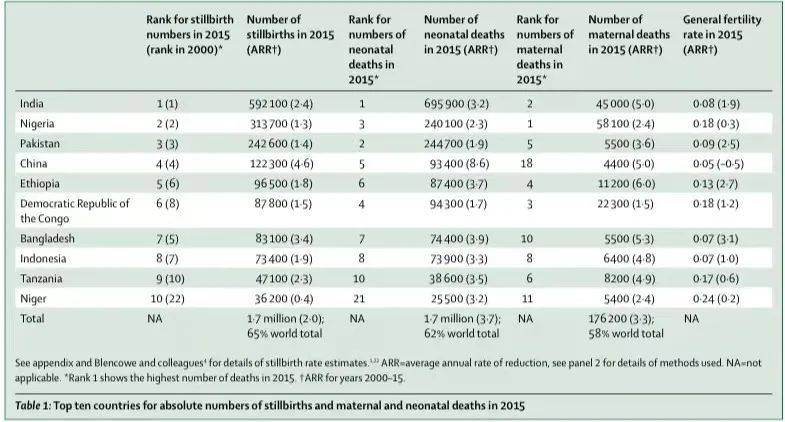

根据全球著名医学杂志《柳叶刀》的数据,2015 年,中国每 1000 次生产中,就有 7.2 次出现死胎。尽管得益于医学进步,这一比例以每年 4.6% 的速度下降,但仍然以每年 122340 起列居世界第四。

在怀孕期间失去胎儿的女性会产生持续或者数月甚至数年的心理健康问题——即使后来一些人生下了健康的孩子。一项对 537 名流产后妇女进行研究发现,在流产 9 个月后,18% 的女性符合创伤后应激标准(PTSD),17% 出现中度或重度焦虑,6% 符合中度或重度抑郁症标准。

是时候重视失去胎儿这件事了

两年多以前,山东的葛婷婷在怀孕 28 周的时候开了宫口,被要求卧床保胎。她怀的是单卵双胎,这意味着如果一切顺利,理论上,她会拥有两个长得一模一样的宝贝。但不到半个月,她的羊膜破了,在孕 30 周。

后来,医生告诉她,因为出生太早,呼吸系统没有发育好,老大频繁出现呼吸心跳骤停。就这样,她失去了其中一个孩子。出院之后,葛婷婷经历了很长一段抑郁期。她每晚都做同一类型的梦,孩子经常呼吸暂停,“在床上被被子压住了,或者掉到床下,没有被发现,憋死了。”

产假结束六个月后,她去上班,但始终提不起任何兴趣。“我在应付工作,应付孩子,甚至养育老小,都是应付,一种任务。看孩子成长,我并没有太多快乐。”

在丈夫的建议下,她去见了心理咨询师。她告诉咨询师咨询师,“我的生活停留在失去孩子的那一刻,我停留在那里不想走了。”

对于这些女性来说,失去胎儿的心理冲击,他人如非亲身经历,很难理解。

尽管包括医生在内,所有人都在跟失去孩子的母亲们说,不是你的错,但她们仍然摆脱不了那种无力感。“我的孩子在我的身体里死去,我感觉我是有责任的”,一个妈妈这样说。

在这些叙说中,这些妈妈的身影多少是重叠的 —— 她曾身负健康的生命,她见过这个生命的影像,可能听到过 TA 急促的心跳,子宫里孕育的生命让她觉得自己充满了力量感,然而,当悲剧发生时,她完全失去了这种力量感。

这种伤痛与身体经验相关,这也是这些女性觉得孤独的原因。

甄云曾试图抵御这种孤独和痛苦。她翻看小红书或者知乎,看到很多类似的经历。“我才知道,跟我一样的人有很多,大家都习惯去一个没有人认识自己的平台发这些。”

也直到经历这一切之后,甄云才意识到,很多书籍教孕期的妈妈如何保健,生下孩子之后如何应对,但很少有书籍告诉准妈妈们,也可能会遇到这种情况。

“一个原因可能是,怀孕的人看到这些经历,会觉得不吉利。我刷抖音,一些妈妈发布孩子离开的内容,被其他怀孕中的妈妈刷到后,就会留言‘烦不烦’,然后祈祷‘愿我的孩子平安降生’”。“没有人愿意看到负面的东西。”但这种回避也导致一些准妈妈面临“坏消息”时,毫无准备,措手不及。

世界卫生组织此前曾多次就这个话题发出呼吁,要求人们正视且重视“失去胎儿的问题”。

在 2019 年的倡议中,他们这样说,“尽管失去胎儿的经历可能千差万别,但在世界各地,耻辱、羞愧和内疚却成为了共同的主题。”

那些让她们坍塌的余震

跟失去胎儿的女性们交流的时候,我的脑海里总有这样一副场景:如果失去孩子是一场地震,她们是一座大楼,大楼内部的坍塌不是一次形成的,是一次主震和许多场余震造成的。

一些妈妈在产房生下了自己已经死去的孩子,与此同时,她们身边还环绕着那些拥有健康婴儿的妈妈。

在分娩之后,甄云做了清宫,按照正常流程,她应该在 72 小时之后才能出院。但她“受不了”,因为病房里总能听到胎心监护和新生儿的啼哭。她一遍遍被提醒,自己失去了什么。

怀双胎早产的葛婷婷一个人面对这一切,“医院不允许家属陪伴”。她熬着挺着过了十三四个小时。“熬走了一个生的,又经过了一个待产的”,而她自己,穿着病号服,没有穿裤子,盖着床单,身边医护人员来来去去。唯一让她觉得温暖的是,一个保洁阿姨进来,握住她的手,安慰了几句。

更大的摧折在后面。直到生育 20 多天之后,葛婷婷才知道,两个孩子,她失去了其中一个。她是影像科的一名医生,在本院生产。但连同家人和同事在内,所有人把“坏消息”瞒了 20 多天。

聊起那段欺瞒,她的情绪依然难以平复。尽管葛婷婷可以总结出许多条理由:因为生产之后,她无法下地;如果被告知这个消息,她身体可能变差。但她的愤怒并非不可理解,这种“为她好”的欺瞒剥夺了一个母亲为孩子悲伤的权利。

心理咨询师咨询师曾问葛婷婷,“如果当时让你参与送孩子走的过程,你会更好吗?”她非常肯定地回答,“是。我觉得,至少能为他做一点事情,就不会像现在这么遗憾和内疚。”

对甄云来说,产假结束之后,余震一直在持续。作为急诊科护士的她和许多患者关系都很好。在她怀孕的时候,赶上人多,一些年纪大的病人看见就会提醒其他人:不要催,她都怀孕了,照顾一下。

但在产假结束复工之后,这种体贴和热情又让她觉得煎熬。

按照预产期,她原本在今年四月就会拥有一个孩子。一些熟悉的患者见到她瘪下去的肚子,会热情招呼,“生了孩子这么快就瘦了,谁给你带?”诸如此类,让她毫无招架之力。直到又一次,她几乎哭了出来,同对面的人说,“这个孩子跟我没缘分,您再问的话,我真的会崩溃”。

她想摆脱那个环境,但又无能为力。父亲得了癌症,她需要一份收入,而不管是调岗还是跳槽,都没那么容易。周围人的安慰也让甄云陷入某种崩溃。“他们会安慰你,还年轻,再生一个。每次听到这个我就有杀人的冲动,你觉得生一个孩子是那么简单的事情吗?”

甄云同我讲起重庆的表妹,对方在三个月的时候流产。那个时候,甄云还没有怀孕,她宽慰表妹,“这是大自然的一个淘汰机制,这个孩子走了,我们还会有的”。“这种现在想想,说难听这就是讲风凉话,因为我那时候体会不到她的疼,她的痛苦”。

一些可以被挽救的坍塌

事实上,在这件事上,医生可以做得更多,以挽救那些岌岌可危的大楼。肖喜荣医生提及医生可以做得更好的那部分——如何讲述坏消息。

“表现出同理心,给患者及家属传达清晰的信息”,他不认为这需要什么太高深的技巧,“而是一个医生基本的人文素养。如果觉得语言很乏力,就轻轻拍一下对方的肩膀。”

邢菲就是在来自医生的宽慰中获得了一些力量。

2017 年 9 月,她和丈夫带着三个孩子移民去加拿大,居住在中南部的萨斯卡通。次年 1 月,她怀孕 23 周,已经有很明显的胎动,但孩子被检查出爱德华综合征。医生告诉她,孩子如果正常出生,会有很严重的先天心脏病,以及严重的消化问题,甚至“一辈子都没办法吞咽进食”。

“我后来查了,甚至这个‘一辈子’都很短,大部分生下来的爱德华宝宝都没活过一岁。”也因此,面对这种情况时,医生大都会建议终止妊娠。

这么久过去,她始终还记得那个女医生,她眼眶是红的,按住邢菲的手,温暖、柔软。她反复说,“这不是你的错。这跟你有没有累到、有没有心情不好、是不是压力过大都没关系,这只是一个不幸的‘概率’。”

邢菲决定引产的时候,不想用无痛,因为想“一辈子记住失去孩子的感受”。但医生告诉她,手术中会有儿科医生在,尽全力保障孩子不经受痛苦地离开。“我们会保护好你的子宫,让你还可以有下一个孩子。相信我,下一个孩子一定健康。”

对于“减轻疼痛”,肖喜荣所在的复旦大学附属妇产科医院也会很重视,“尤其对于大月份死胎或者引产的孕妇,都会尽量实施镇痛分娩或者其他药物镇痛”。

肖喜荣的理由是,“因为和生孩子的妈妈相比,她们的宫缩痛是一样的,但是对于失去孩子的妈妈来说,内心的痛苦又是不一样的。你没必要让她痛得死去活来,最后分娩出来一个死去的孩子。”

此外,对于经受死胎或者死产的孕妇,肖喜荣所在医院的原则是“能不侧切就不侧切”,“为了减少对妈妈的损伤”。

相比我们提到的诸多在婴儿啼哭声中经受死产或者引产的女性,邢菲待产的病房是与常规生产病房分开很远的一个单间,在那里,听不到一点婴儿的哭声。

提及这一点,肖喜荣告诉我,他所在的医院努力在这方面“做得更人性化”,比如会考虑把引产的妈妈和待产的妈妈放在一起,这样就不会听到孩子的哭声。但医疗资源太紧张,“有时可能并不容易做到”。

“部分城市在这方面可能会做得好一些,会有意识表现出人文关怀。但我们也得承认一个现实,在中国,优质的医疗资源紧张,且发展不均衡的。”

世界卫生组织在 2019 年的文章里,是这样写的:

“并不是所有的医院或诊所都能采取新的政策或提供更多服务,这是负担过重的卫生保健系统的现实情况。然而,鼓励人们对失去亲人的夫妇更加敏感,消除谈论失去胎儿的禁忌和耻辱,这并不需要花钱。”

“医护人员提供与社会文化相关、尊重他人和顾及尊严的以人权为基础的护理,是对合格的孕产妇和新生儿护理的要求,也是临床能力的体现。”

很少被谈起的父亲

当我们谈起“失去胎儿”这件事时,现存的大多数研究都集中在母亲身上,因为她们是经历身体损伤以及心理和情感损失的那一部分。没有经历身体损伤的父亲,作为同样也经历痛苦和悲伤的家庭成员,出于社会规范的影响,更多时候,他们被视作伴侣的“支持者”。

也因此,母亲的伤痛被更多关注到,但父亲的挣扎往往被最小化。但近年来的一些研究显示,男性会提出,他们明显感到自己的悲伤被忽视,甚至被边缘化。尽管被忽略,但他们的自责和内疚也是深切存在的。

一些评估研究可能更能呈现男女性情感反应的差异,但却无法准确衡量,面对失去孩子,男人和女人悲伤的严重程度,哪个跟深痛一些。

在茱莉娅·塞缪尔《悲伤的力量》一书中,提到了一对刚刚经历死产的夫妇,妻子米米和丈夫亨利。亨利表露出一种无声的愤怒。因为他的大多数男性朋友并不能对他失去孩子的痛苦感同身受,他们会询问妻子米米怎么样,理所当然地认为亨利的痛苦程度轻一些。

“男人可以非常感性,因为自己喜欢的球队输了而大哭。但我不懂,为什么到了真正重要的事情上,他们反而理解不了。”

一项刊发于 2019 年的研究曾对 31 位男性进行研究,他们都曾在公开论坛讨论自己经历伴侣流产的感受。这些父亲们在不同程度上展现出孤独,因为与身体经验脱节,他们无从与伴侣谈论彼此的感受,那是一种“被隔离”的感觉。

而在他们身上,也展现出与母亲同样的强烈情感,那些创伤与自我否定。一些男性甚至因此陷入无助,他们不知如何安放自己的悲伤,也不知如何扮演好一个“保护者”的角色。

葛婷婷与我谈论她丈夫的痛苦,“他哭了好几次,但不像我那样外露,很隐忍,都自己消化了这些情绪”。

她去见心理咨询师,每一次都是丈夫陪着。“心理咨询师并没有只处理我的问题,中间有几次,他也很难过,咨询师也会处理他的情绪。讨论的话题也不只是孩子,还有夫妻之间遇到的事情。”

整个疗程持续了二十多次。葛婷婷愈发感觉,自己与丈夫是一体的,两个人更了解彼此。“后来我们在育儿观念上都会相互沟通,形成了一种默契,甚至感情比刚结婚时那会儿更好。这也给孩子一种很好的安全感,他是健康的、阳光的。”

一段完整的告别

“对失去孩子的母亲的宽慰不是爸爸一个人就能完成的。医生、护士周围人随便一句话就能把妈妈拉出泥潭,也可能推入深渊。”邢菲觉得自己是不幸的,但又是幸运的。在家人和当地社工的陪同下,她经历了一场完整的告别。“虽然很难过,但不觉得有什么遗憾了,竟也有温暖。”

认识的人们都不约而同推荐了一个当地的公益组织 Empty Arms,负责人 Jasmine 曾经失去过孩子,组织里的大部分志愿者也都有过伤痛的经历。

2018 年 2 月 9 日,在医院里接受了促宫缩的药后,因为药效缓慢,医院给邢菲留了病房,让她回家等待宫口打开。

Jasmine 带着一个盒子来拜访,让邢菲印象最深的是里面一张手写卡片和两条可以装孩子骨灰的项链。“你想抱抱孩子吗?”Jasmine 问她,并告诉她,志愿者们会在她分娩的时候全程陪伴,“如果你不希望看到或者拥抱宝宝,我们会帮你照顾好她。”“你可以随时改变主意。”

除了告诉自己可以提供哪些帮助外, Jasmine 特别提醒邢菲,要注意其他三个孩子的情绪,“可能会有幸存者内疚,尤其是两个大孩子。”邢菲才意识到,“孩子是希望可以在这个过程中给予父母支持的,这种帮助会减少她们出现内疚的可能性”。

“我把孩子们叫到一起,说了很多。孩子们慢慢笑容也舒展了,两个姐姐甚至会表态会在爸爸妈妈忙的时候照顾弟弟。她们表现得如此成熟懂事。”

邢菲感受到强烈宫缩是在 40 多个小时之后。11 日的凌晨,她通知了 Jasmine ,原本没指望会在大半夜得到回应,但来了三个志愿者,包括一位就是在医院工作的护士。

分娩持续了两个小时,“我不敢使劲,怕她受罪。我也知道一旦生出来,她就要离开,我想多忍一会。”护士把孩子抱到她怀里,建议她脱下衣服与孩子贴一会儿。

“她很好看,样貌一点都看不出是一个爱德华氏宝宝。我问她可不可以原谅妈妈,她的脖子竟然动了一下。我才发现她是活着的。我说这就放弃了吗?她是活着的呀,她动了。医生护士无言以对,只是说 ‘I'm so sorry. ’”

半个小时后,爸爸也被建议脱去上衣,把孩子抱进怀里。这个孩子有一个很好听的名字,小末。在路过人间 50 分钟后,小末在爸爸怀里停止了呼吸。“安静、无声无息、表情平和。”Jasmine 几个人拿了温水盆,给小末简单冲洗了身体,穿上小衣服,在她身旁放了五只小布偶熊,代表她的五个家人。

小末的一部分骨灰如今被邢菲放在一个小瓷罐里,半个手掌大小。还有一些被放进 Jasmine 送来的两根项链里,每年的 2 月 11 日,她和丈夫都会戴上它们。

经历这一切之后,邢菲每年都向 Empty Arms 捐赠 60 只从景德镇来的小瓷罐,志愿者们会把它们放进盒子,给失去孩子的父母,作为小宝宝的骨灰容器。

“很难过的是,这 60 只瓷罐每年都会被消耗光,这意味着在我生活的这个 30 万人口的城市里,每年都至少有 60 对父母失去孩子。”

安放悲伤的许多种形式

在中国,对于流产或死胎胎儿的处理,应当按照《传染病防治法》、《殡葬管理条例》等妥善处理,不得交给产妇及家属。

如果有家长提出希望看一眼孩子,医生们是会同意的。“但有的时候,这类死产的孩子皮肤是破损的,我们担心给产妇留下阴影,会让她提前做好心理建设。”肖喜荣说。

当收殓孩子时,肖喜荣所在的医院会特别注意。“不是把孩子放进一个黄色袋子,那个可能有些粗暴了。我们准备了一个安息篮,给孩子包裹好。如果妈妈说想给孩子换一件衣服,或者戴一条围巾,我们也会帮助做好,把孩子安置在安息篮里。”

在失去双胞胎中的老大之后,孩子的后事是葛婷婷的丈夫处理的。近三年过去,她始终不敢过问,这个过程是怎样的。“他只是说,给孩子一个很好的安排,让我放心。”

在接受心理咨询时,咨询师告诉葛婷婷,她需要一个正式的告别。咨询师说,“你可以选择在寺庙,也可以选择在咨询室。”丈夫替葛婷婷准备了一张孩子刚出生,还在保温箱的照片,可以在照片背后写一段话。但葛婷婷拒绝告别。

她甚至为此中断了每周一次的咨询,连续四五周没去之后,咨询师问她,“你很忙吗?”“我说不,我只是害怕告别。后来他说如果害怕的话,就不要做。”

我们谈论起葛婷婷惧怕告别的原因,她说,因为怕一旦告别,就彻底割断了和孩子的联系。“可能对一些妈妈来说,需要一场告别的仪式。但我不需要,相反,这让我压力很大。”此后近三年,葛婷婷总会去庙里,捐钱、祈福,给那个没谋面的叫“图图”的孩子。

今年三月,小区里的玉兰花开得很好,三年前还在孕期的葛婷婷总在花树下散步。有一晚,她跟儿子乐乐说,“乐乐,大前年这个时候,妈妈也在这里散步,你那时候还在妈妈肚子里。”

她其实想说的是,其实不只有你,还有你的哥哥图图,也在妈妈的肚子里。“但现在还不能说”,因为她自觉还没有完全处理好自己的情绪。“只是说现在可以正常生活正常工作了。”

2020 年 2 月 12 日,在小末离开两周年的第二天,邢菲生下了老四小曼。她觉得生命仿佛自带一种玄妙,不管是小曼出生的日期,还是右侧手臂的胎记,“我当时把小末放在胸前,求她回来时亲在了那个位置。”

“你会觉得小曼就是小末吗?”我一度想问这个问题,但没张开口。但我们对话的最后,邢菲主动聊起这个话题,“我最近也在想要不要跟小曼说她就是小末。”“答案是否定的,因为我想她有自己完整的、独立而幸福的人生,而不是谁的影子。”

(为保护受访者隐私,文中除受访专家外均为化名。)

参考文献

[1] Miscarriage matters: the epidemiological, physical,

psychological, and economic costs of early pregnancy loss, Siobhan Quenby, et al., (2021).

[2] Farren J, Jalmbrant M, Falconieri N, et al. Posttraumatic stress, anxiety and depression following miscarriage and ectopic pregnancy: a multicenter, prospective, cohort study. Am J Obstet Gynecol 2020; 222: 367.e1–22

[3] 为什么我们需要谈论失去胎儿的问题,世界卫生组织,2019

[4] 悲伤的力量, [英]朱莉娅·塞缪尔, 广西师范大学出版社

[5] Men’s Experiences of Miscarriage: A Passive Phenomenological Analysis of Online Data

Megan Story Chavez, Valerie Handley, Rebecca Lucero Jones, Brandon Eddy & Von Poll, doi:10.1080/23802359.2019.1611230

[6] Brier, N. (2008). Grief following miscarriage: A comprehensive review of the literature. Journal of Women's Health, 17(3), 451–464. doi:10.1089/jwh.2007.0505

[7] McCreight, B. S. (2004). A grief ignored: Narratives of pregnancy loss from a male perspective. Sociology of Health &Amp; Illness, 26(3), 326–350. doi:10.1111/j.1467-9566.2004.00393.x

[8] Jie Qiao, et al., (2021). A Lancet Commission on 70 years of women's reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health in China. doi:10.1016/S0140-6736(20)32708-2

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:苏惟楚