本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含,监制:李晨,图表制作:林小溪,头图来自:视觉中国

近日,一则弑父新闻引起公众关注。大理一男子“为减少病痛给父亲带来的折磨”,亲手将父亲勒死,并放入棺材内掩埋。报道中“长年照顾残疾父亲”的表述引发了一些猜测,被解读出男子不堪长期照护的重压而痛下杀手的意味。

过往的报道中,确有因身心疲于看护而杀害家人的案例。走向极端前,他们是帮忙照顾孪生妹妹而辍学 6 年的年轻女孩,被精神分裂的妹妹砍伤,缝了 14 针也没有怨言;是照顾瘫痪妻子 15 年的花甲老翁,积劳成疾,落得半身不遂;是为心智障碍的女儿看病而一贫如洗的农村夫妇……

后来,他们像过了极限的弹簧,完全变形。

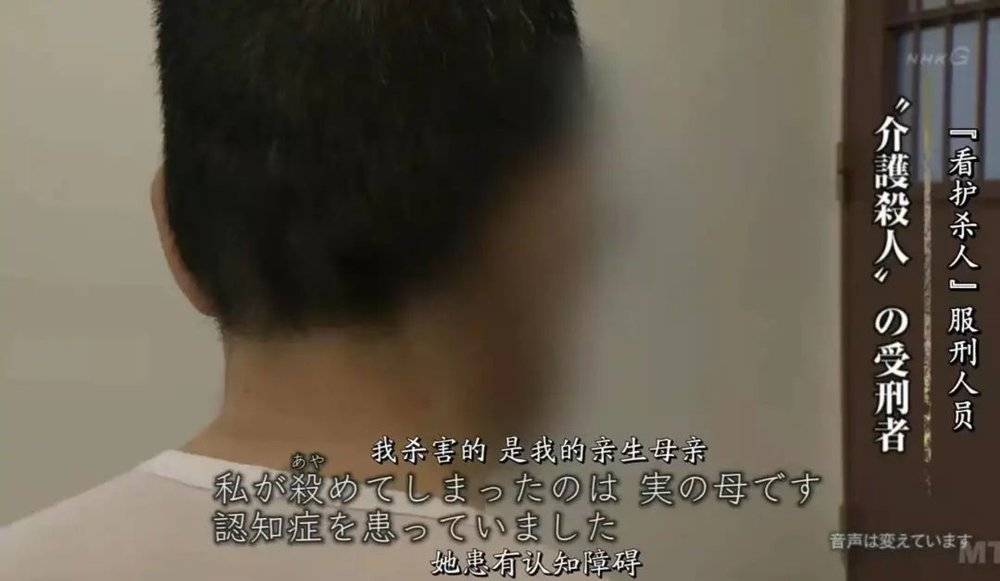

在全球老龄化程度最高的日本,平均每 8 天就会发生一起这样的“看护杀人”案件。2015 年,每日新闻成立报道组,用一年时间访谈了大量案件当事人,搜集了社工、医生等人的反思,并对各地的看护者发放问卷。由此而来的系列报道被修订成书,揭开了日本家庭看护的惨烈现实以及人伦悲剧背后的漏洞。

某种程度上,站在被告席的看护者不仅仅是加害者,也是受害者。

看护重压

46 岁的藤崎早苗手握锋利的刺身刀,在漆黑的房间一动不动地站了 10 分钟。一旁的护理床上,躺着她高度失能的母亲。早年遭遇车祸,母亲昏迷了数十天。苏醒后,只有右手能微微活动,无法说话。

不久前,早苗将捣碎、溶解的安眠药倒入母亲的胃造瘘,自己也吃了一些,并将手机丢入附近的池塘。仿佛下定了决心,她向母亲的左胸用力刺了 4 下,随后躺在母亲身边,举起刀,向自己的腹部刺了下去。这是发生在 2014 年春天的一起“看护杀人”案件。案发时,早苗已照顾母亲10年,一日无休。

像早苗这样,志愿、无偿地为家人或朋友提供长期照护的人,学术界定义为“非正式照顾者”。

社会老年学学者、北京协力人口与社会发展研究所所长贾云竹表示,在全球各地,“非正式照顾者”均以家庭成员为主,且是长期照护的主体,即便在北欧等养老服务相对发达的地区,家庭照顾者也承担了近 2/3 的责任。

在中国,由于孝道文化的影响,以及现阶段护理服务发展尚不充分,这种现象更为突出。她以北京的失智老人举例,目前约一万名失智老人入住专业机构,“而北京失智老人的整体规模,保守估计也有十几万”。这意味着,90% 以上的失智老人在家接受长期护理。

有学者估计,目前进入老年期的国人,预期接受照护的时长平均为 4~8 年。一项阿尔茨海默症家庭的研究显示,59.3% 的受访者每日照护时长超过了 11 小时。

贾云竹研究养老 20 余年,接触的绝大多数看护者,身心都承受着巨大压力。一位 80 多岁的失智老人,“家里每次叫 120,不是要送她去医院,而是她的儿子”。她 50 多岁的女儿,需要长期服用抗抑郁药物。”这还是 3 个子女相互分担的结果。”

上世纪 60 年代,西方学者就提出了“护理负担”的概念。1980 年,美国学者 Zarit 等人将其分为身体、心理、经济和社会生活等方面的影响,并制定了评估量表,被广泛用于在此后数十年的照顾者研究中。

这些负担在早苗身上多有体现。10 年来,她每天 4 点起床,晚上 10 点后才能睡觉,夜间每小时都要起床为母亲翻身。她从未在外留宿,偶尔受邀外食,总是出门 30 分钟就急着往回赶。她失去了与社会的所有联结——工作、朋友和伴侣。

案发前的一年,她时常感到身体沉重,换尿布、擦身等都成了重体力活。后来,她患上肠梗阻,无论是按摩腹部,还是用热毛巾包裹身体,都难以缓解肢体的僵硬和不适。

身体出状况后,她深感焦虑,觉得无法再给予母亲完美的照顾。案发前 4 个月,她生出“想死”的念头,30 天内掉了 20 斤体重。

案发当天,她第一次没能在 4 点起床,自己怎么努力,身子都不听使唤。后来在法庭上,她回忆当时的心情,“感到自己终于到极限了”。案件进入司法程序后,她被诊断出抑郁症。

在国内的一些“看护杀人”案件中,当事人走上绝路的过程与其类似。

2014 年,一位北京阿姨以绳索悬挂重物勒颈的方式杀死瘫痪的丈夫,割腕自杀后获救。她悉心照顾瘫痪丈夫 15 年,生活拮据,又患上脑梗死、高血压等疾病,觉得无力再照顾丈夫。案发前,她向女儿和弟弟表达过厌世情绪,被暂时劝慰住。

广州一位 83 岁的老人,也因身体每况愈下而心生绝望,杀死了患唐氏综合征的儿子。

极端事件背后,是无数在看护重压下挣扎的人。多项研究显示,国内 90% 以上的看护者存在不同程度的护理负担,自评身体健康状况良好的仅有 22.9%,超过 4 成的人有抑郁症状,而这些负面影响,即使在停止看护 3 年后仍持续存在。

掉出系统的人

在采取极端行为前,这些背负重压的看护者是否发出过求救的信号?

早苗的案件宣判时,法官颇为唏嘘——如果她当时能向他人求助,或者及时去精神科就诊,悲剧也许不会发生。

在日本,对于看护者的援助并非完全缺失。1995 年,日本进入中度老龄化社会,这意味着,65 岁及以上的人口占比超过了 14%。这一年,日本政府首次提出创设护理保险的议案。两年后,《护理保险法》出台。

2000 年,护理保险制度正式实施。参保人群是 40 岁以上的日本人和在日外国人,需要服务的老人或残疾人提出申请后,由医疗、福利等方面的专业人士组成认定审查委员会,对其做出评定,情况由轻到重分为援助 1 级、援助 2 级、护理 1~5 级。

被评定为护理 1~5 级的参保人,由看护援助专员为其制定合适的护理方案,并长期跟进。可使用的服务有上门护理、日间照料、短期托管和长期入住机构等,自付比例为 1~3 成。

遗憾的是,早苗在照顾母亲的 10 年间,从未使用过这些服务。她几乎活成了一座“孤岛”。

另一些人的故事是,在开启看护生活时,他们就与这套支持系统建立了连接,系统的各个环节都曾尽力支撑,但他们还是掉了下去。

木村茂即是一例。全书以他带妻子深夜兜风的场景开篇,那是 2012 年的梅雨季节,茂的妻子确诊阿尔茨海默症不满一年,病程却发展迅速。她难以入睡,夜里会醒来好几次,并无意识地暴怒,需要安抚上数十分钟。

邻居们抱怨连连。状态好时,妻子也察觉到自己带来的不便,提出“想到外面去”。此后的一个多月,茂几乎每晚带她兜风。有时看到妻子在副驾驶上睡了过去,茂慢慢踩下刹车,休息一会,但妻子很快醒来,吼着“快走”。白天还有繁重的家务要做,因此每天茂只能睡两三个小时,身心极度疲劳。

妻子患病后,茂立即为她申请了护理保险服务。最初每周使用 1 天日间护理服务,半年后妻子病情恶化,由护理 1 级升至护理 4 级,日间服务变为每周 3 天,不久又增加到 5 天。

许多人都察觉到茂的压力,并做出了积极的响应。妻子的主治医生曾用 Zarit 量表评估他的护理负担,当时还不算太严重。为了减轻茂的负担,医生换了一种更强力、持久的安眠药,希望他的妻子夜能成眠。

看护援助专员力劝他将妻子送到全托护理机构,并和他一起进行筛选和咨询。她还将茂的情况告知当地的民生委员,后者曾向市政府的相关部门反映,后来又借助私人关系帮忙寻找机构。

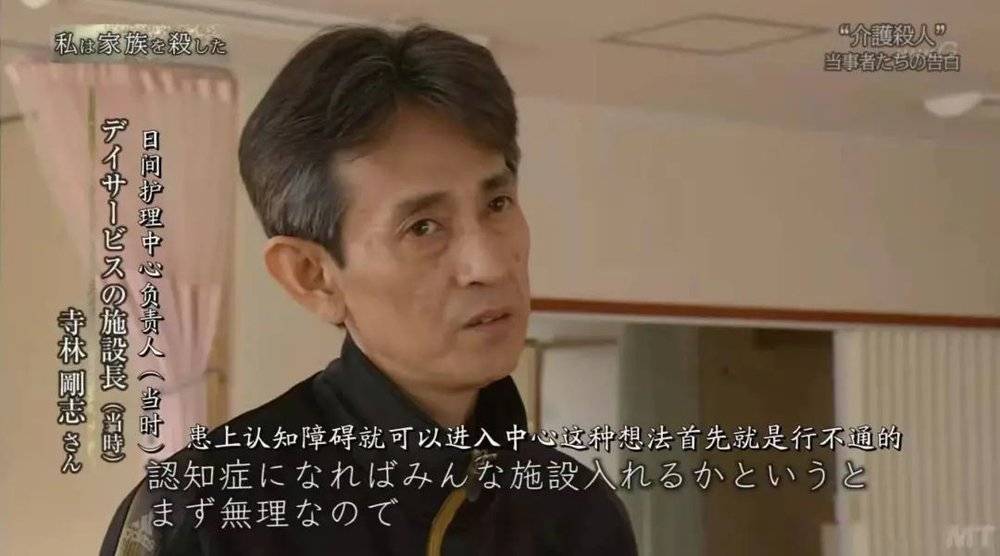

但这些努力均以失败告终。茂负担得起的全托机构,通通没有床位。大家转而申请短期入住服务,听说病人会在半夜大声吵闹,所有机构都拒绝了申请。

“果然还是只有我能照顾幸子啊。”茂只能咬着牙,继续带妻子深夜兜风。6 天后,悲剧发生。

漫长的探索

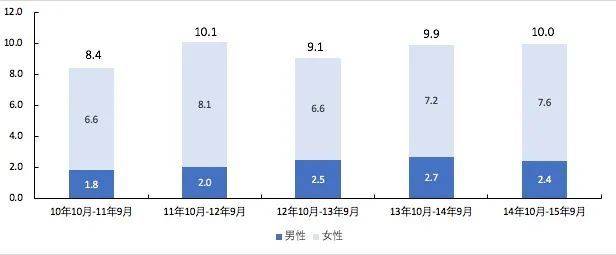

根据日本警察厅的统计,2007 年至2014 年,日本共发生“看护杀人”案件 371 起,平均每 8 天就有一起。这为日本社会敲响了警钟。

2015 年,安倍政府提出“无人为看护而离职”的方针。此前数年,日本每年约有 10 万人因看护而辞去工作。

这是看护问题首次成为一项重要政策。为此,政府增设了平价的特别护理院,并将入住门槛由护理 1 级升至护理 3 级,使得对长期护理需求更高的群体能够优先入住。提升专业护理人才的待遇和社会评价,也是措施之一。

同时,政府为帮助员工兼顾看护与工作的企业发放补贴,并修改了护理假制度,以便看护者更弹性地申请休假。然而,“看护离职”的数量仍居高不下。安倍辞职后,新的首相承诺继续推进解决这一问题。

另一方面,日益强烈的呼声下,看护者援助法案的制定被提上日程。

2010 年,《推进看护者援助法案政策大纲》颁布。5 年后修订版出炉,具体措施包括:发放帮助看护者持续把握身心健康状态的护理手册;给予健康检查和咨询方面的援助;提供专业知识和经验的支持;提升公众理解以及制定经济支援计划等。

去年 3 月,埼玉县成为日本首个通过看护者援助法案的地区。

2019 年,我国 65 岁及以上人口比重增至 12.6%。发改委预计,“十四五”时期将进入中度老龄化社会。目前,失能、半失能老人的数量已超过 4000 万,有学者估计,中长期照护的人才缺口至少在千万以上。

和上世纪末的日本一样,我国的看护问题愈发凸显。贾云竹表示,现在需要长期照护的老人大多还有多个子女,等到第一批独生子女逐渐进入老龄,情况将成倍加重。日本那种人伦惨剧频发的状态,是任何人都不愿见到的,因此要尽早地采取一些措施。

她留意到,近几年的政策文件中,“家庭支持”这个词被越来越多地提及。“在建设养老服务体系的过程中,已经开始关注对家庭照顾者的赋能。”

杭州是较早开始探索相应支持政策的地区之一。2011 年,西湖区开始试点“喘息服务”。所谓“喘息服务”,是指政府出资,请专业人士上门或者把老人接到机构,使长期照料的家属得到暂时的休息。

当时设立的门槛较高,经济困难的重度失能老人,家属照护时间超过一年,可以申请 5~30 天的服务。本地媒体报道,试点的前 3 年,真正接受“喘息服务”的,平均每年只有 100 人。同时有研究指出,服务多以家政和生活照料为主,人员的专业性和稳定性都有待提高。

2014 年,上海部分区县陆续试点“喘息服务”后,也暴露出一些问题。华东师范大学的黄晨曦教授调研发现,静安、浦东两区的喘息服务试点,由于老人长期占用床位,仅在实施一年后就被迫暂停。

近两三年,试点“喘息服务”的地区逐渐增多。最常被报道的是北京丰台区,针对部分家属将“喘息服务”与家政服务混淆的情况,制定了相应的操作指南,同时请第三方机构对享受和提供服务的双方进行评估,并以抽查、暗访等方式,对服务进行监督。

偶尔也为“具体的人”着墨几笔,比如,一位照顾患脑血栓老伴的阿姨,10 年来第一次逛了超市。

贾云竹参与的一项研究显示,受访者最需要的服务中,“喘息服务”排在第 3 名,仅次于“推荐合适的机构”以及“帮助进行适老化的家庭改造”。她接触的一些其他区县的家庭,非常关心“喘息服务”何时能在全北京推广。

同样被寄予厚望的,是被称为“社保第六险”的长期护理险。

2016 年 6 月,人社部印发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,明确了 15 个试点城市。各地提供的服务略有不同,通常包括协助沐浴、进食、排泄护理、药物管理等日常照料以及常见的临床护理。

去年,试点城市增至 49 个。贾云竹解释,首批试点城市的资金来源、服务范围、管理体系等都很不一样,“还没有哪一个地方的经验能够简单推广到全国,还需要各地根据自己的实际情况再做探索”。

此外,针对家庭照顾者的心理辅导和技能培训,也在陆续开展。在人才、资金等方面都有缺口的情况下,“照顾者支持体系的建设还有很长的路要走”。

审判之后

每当国内有“看护杀人”案件曝光,都会引发公众对于量刑的讨论。如何平衡情与法,在司法系统内部也常有不同的意见。

最终,因被告的社会危害性较小,且多数为自首,法院一般会从轻判罚。例如,试图和丈夫一同死去的北京阿姨,被判处有期徒刑 3 年,缓刑 5 年。广州那位“因爱杀子”的八旬老太,则被判处有期徒刑 3 年,缓刑 4 年。她的判决书中写道,“其悲可悯,其情可宥”。

案件宣判后,多数当事人便从公众的视野中消失。不难理解,无论本人还是其他家人,应该都想尽早为悲剧画上句号,在不被打扰的情况下,努力重启生活。这种愿望理应被尊重。

仅有的后续报道关于云南德宏的杨秀,他几乎是国内最为人所知的“看护杀人”案件当事人。2014 年 1 月,33 岁的他在东莞的出租屋内挥刀砍向瘫痪的母亲,后用剃须刀片自杀。所幸母子二人仅受轻伤。

许多媒体称他为“弑母孝子”。杨秀的家乡地处中缅边境,曾经毒品泛滥,他的父亲在缅甸消失了 12 年,哥哥吸毒成瘾,后患艾滋病而亡。妹妹出嫁后,杨秀独自照顾病母多年。结合他的犯罪中止、自首等行为,同年 4 月,检察院做出相对不起诉决定。

案发后,杨秀曾接受过心理专家的疏导,对方发现他“可能存在一些幻觉”。许多人建议他和母亲留在东莞,并承诺提供就业机会以及经济、心理等方面的援助,但他还是带着母亲回到家乡。回乡不满一个月,杨秀因精神分裂入院接受治疗。期间,他的母亲离世,母子没能见上最后一面。

母亲死后,杨秀不愿再回医院,认为自己的病“不用治,以后会好的”。后来他返回东莞,想攒些钱,修缮母亲的墓地。这是公开资料中关于他的最后的消息。

对于关注案件的公众,审判结束也许就是事件的终结,对于那些活下来的当事人却未必如此。如果此前的心理问题没有得到解决,甚至因罪行而加重,可能引发新的悲剧。因此,后续的心理援助和行政机关的随访是非常必要的。

与杨秀案相似,15 年前发生在京都的一起“看护杀人”案件,也曾在日本得到空前关注。时年 54 岁的山冈龙一在河滩上杀害了失能的母亲,随后自杀未遂。这起案件被改编成电视剧和漫画,至今仍不时在网络上引发讨论。但龙一的命运,却滑向了人们始料未及的方向。

报道组开始寻找龙一时,已是案发 10 年后。几番辗转,得到的却是他的死讯。

帮忙处理后事的亲属讲述了龙一获释后的生活:他搬到另一座城市,那里几乎没人知道他是那起案件的当事人。在亲属们的帮助下,他进入木材公司工作,勤勤恳恳地干了 7 年,颇得同事好评。退休那年,公司与他续签了合同。

看上去,龙一早已步入新生活,实际上,他一直生活在自责和悔恨中。2013 年初,由于经济不景气,龙一失业。一年后,他投湖自尽。人们在他的腰包中发现了一个方盒,里面装着两段脐带。还有一张便条,写着“希望能与自己和妈妈的脐带一同火化”。

相比之下,茂则幸运很多。获释后,那位曾帮忙寻找机构的民生委员,几乎每周都来拜访。

最初,两人只是在玄关前寒暄几句,聊聊天气和喜欢的棒球队。3 个月后,茂主动将对方请进客厅,那里贴了不少他和已故妻子的照片。又过了一年,他在民生委员的提议下,开始参加当地的一些交流活动。

这位委员说,“我们地方组织必须守护他,不能再次让他陷入孤立无援的境地”。为了祭奠妻子,茂前往日本各地的名刹参拜,至今已数百次。他下定决心,要带着妻子的那份,努力过好每一天。

参考文献

[1] (日)每日新闻大阪社会部采访组著,石雯雯译,《看护杀人:走投无路的家人的自白》,上海译文出版社,2020年

[2]高业兰、杨玉佩:《失能老人主要照顾者负担及影响因素》,中国老年学杂志,2020年第22期

[3]周艺梦、张奇林:《失能老人配偶照料者心理健康及其影响因素研究》,北京社会科学,2021年第1期

[4]黄晨熹、汪静、陈瑛:《家庭长期照顾者的特征需求与支持政策——以上海市失能失智老人照顾者为例》,上海城市管理,2016年第5期

[5]黄匡时:《中国高龄老人日常生活照料需求满足状况及其影响因素研究》,中国人口资源与环境,2014年第11期

[6]涂骁玲:《居家式喘息服务的利用分析及对策研究——以杭州市西湖区为例》,2015年5月

[7]《丰台3500人次享受喘息服务》,北京青年报

[8]《介護離職ゼロとは?2015年からの取り組み・菅内閣の課題などを徹底解説》,緒方優樹

(文中案件当事人均为化名。)

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含,监制:李晨,图表制作:林小溪