本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:旁立,题图:由作者提供

去年五月末,我回到了家乡恩施。我坐在房间里打字时,听到对面的小山堡传来暗哑、断断续续的乐器声。鼓点声,萨克斯,锣和一些管弦乐器声。奶奶告诉我,这是村里的女人在练习。

没有人说得上具体的时间,大家只说近几年,这两年,葬礼上由男性组成的传统“花锣鼓”不太看得到了,女人们组建的丧葬乐队在葬礼上出现一次又一次。一场葬礼上,一个乐手可能要重复“进场”多次。

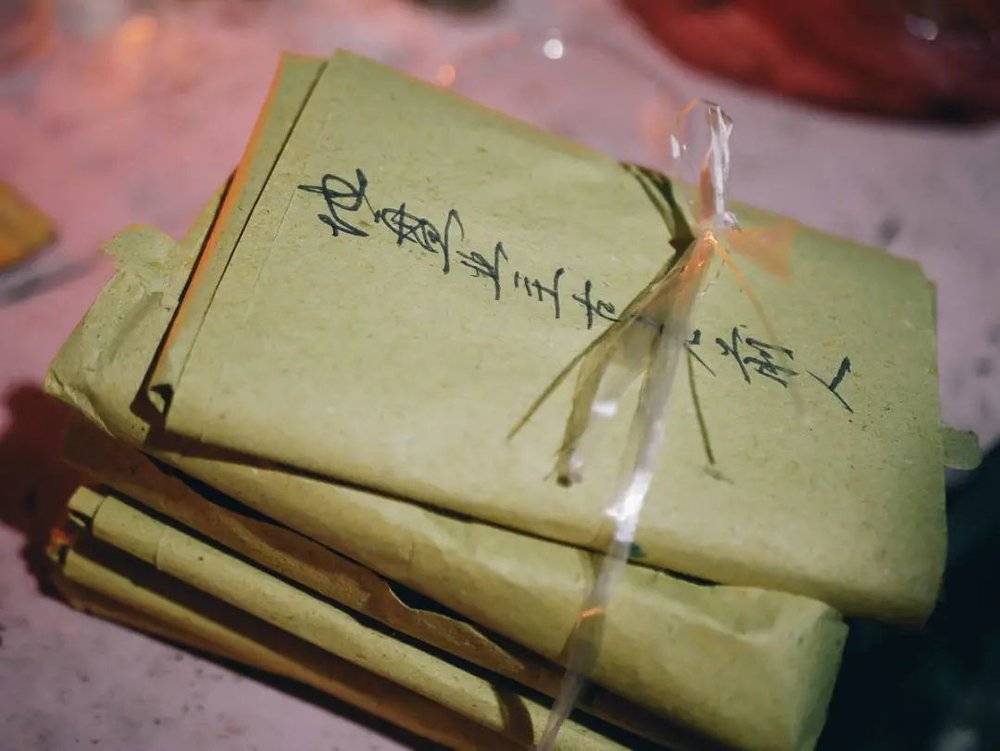

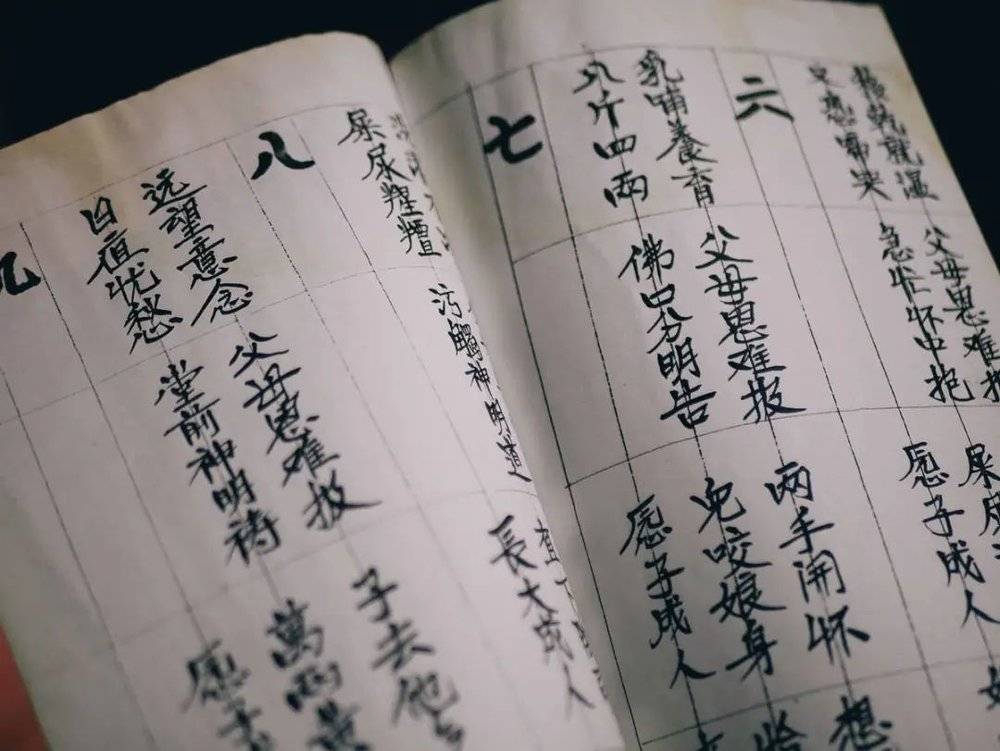

我们村共有20多位乐手,但乐队的人手不是固定的,大家遵循“你喊我,我就喊你”的原则,每人都有一个“人情薄”,用来记录乐手之间的生意往来。

一支丧葬乐队至少需要六人。四人吹奏,两人负责敲击乐器。她们把去葬礼上演奏称为“出场”,出一次场,有时候6人,有时候7人,有时候10多人。而报酬都是相同的,一般100元一次。葬礼上会给每位乐手们发一包烟,烟的价格高低也决定了乐手们的收入情况。软盒红金龙10元一包,拿去副食店兑换日化用品,有时候也能得到更贵的烟,比如黄鹤楼,这样的烟能兑换一双质量上好的棉鞋或者是一瓶洗发露。

林贵菊是我的姐姐,她是一名小号手,也是这里乐队话语权最高的人之一。小号是丧葬乐队中最吃香的乐器,原因是小号负责演奏主旋律,所有乐手必须跟着小号走,而它又难吹奏,需要大量气息。做乐队之前,她买了一辆面包车,载客,往来县城与乡村之间。她的老公买了几头骡子,给人拉货。她的乐手生意是这里最好的,每个月能挣上万元。她喜欢打扮,给自己买了好几套乐队的衣服,红色、绿色、黑色,有时候她也接一些结婚、开业等红事活儿。

林冬是我的姨孃,她和林贵菊,我妈林志秀都来自同一个地方,一个比我们村更穷的山上。那里的女人喜欢嫁到我们这里,“这里”被她们称为“平原”,代表着富裕。林冬说自己嫁的地方没有嫁太好,在一个坡上,她与自己的男人在那里种烟,从早到晚,还要带两个孩子。后来他们买下了我们村里的一块地,修了一栋石房子。她吹奏的是长号,花了800元,在网上买的。乐器的成本大多都控制在3000元以下,也有一个女人买了一把8000元的中号。大家对此不以为然,“葬礼上要的是一种气氛,不是你演奏得有多么好听。”

学习吹奏对她们而言是最难的事,林冬读到小学二年级,没有见过音乐的谱子,她说自己连字都不认识几个。邻村的一个男人被称为“师傅”,他收取每人600元,教女人们吹奏。小号、长号、中号、锣鼓、唢呐他都会。每天晚上,他拍一个自己读谱子的视频,发给每个乐手,让乐手们先把曲子的简谱背熟,再上手练习。林冬练习不到一个月就接到活出场了。

一场葬礼吹奏的时间在40分钟左右,附近有鞭炮在燃放,烟雾弥漫,人来人往,在这样的“闹热”环境中,要坚持演奏完并不是一件轻松的事情。在葬礼上演奏的曲目遵循两个原则:烘托氛围、旋律好演奏。如果是老人去世,不讲求悲伤,而是要热闹,最多在出殡的时候演奏一下《葬礼进行曲》,其他时间没有特别的讲究。

《妈妈的吻》《我们走在大路上》《世上只有妈妈好》《南泥湾》是被演奏最多的曲子。

村里送葬上山的时刻多为日出前,一般会找道士先生算好时间,有时候凌晨三点多就要出殡。而乐手们必须在这个点之前赶到。她们跟随送葬人群一路上山,有时候要走很远的山路,几公里,十几公里。而结束后,每人会得到主人家发的20元以及一包烟。

我和她们参加了三场葬礼,冬天,第一场葬礼在20公里外的一户人家,一个老人去世了。乐手们穿着绿色的制服,我们开着车,在坝子里等待了三个小时才入场。

第二场是给一位生命停留在91岁的老人演奏,这个年纪去世在家乡叫“白喜”,是一件值得庆祝的事情,人们不再戴白色的孝布,戴红色的。

第三场是在邻村,离我家不远,一位老人的葬礼上,有传统的花锣鼓也有山梆鼓还有各种表演。第二天早晨5点多,乐队们去送葬。大概在5点45分左右,出殡,哀乐响起。6点25分左右,到达墓地。墓地前是一块绿色的茶园,天上飘起了小雨,乐手们站在茶园里,举着伞,穿着雨衣,对着远方演奏起了《南泥湾》。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:旁立