在作家黑桃心里,出租车司机这个职业有一种神奇的魔力。

电影《出租车司机》里的男主角特拉维斯,经历越南战争后退伍,用一辆出租车在纽约讨生活,同时安抚饱受战争创伤的灵魂。电影所营造的冷漠、悲凉的气氛,以及人与社会之间的疏离感,让黑桃印象深刻。他曾幻想过,有朝一日,自己也能驾驶着一辆出租车,在城市中穿梭来往。

一个偶然的机会,黑桃实现了这个愿望。2019 年,他来到上海,成为一名手握方向盘的“街头巡游者”。老家在河南南阳的黑桃,在此前的35年人生中,基本都在北方混迹,从未来过上海。如今,他以出租车司机的身份与这座灯火辉煌、光怪陆离的城市相遇、相识。

无数个日夜,这个“差头”司机驾驶着大众出租车,在上海的大街小巷穿梭。因为职业的便利性,他成了一名“故事收集者”,倾听乘客们讲述自己的人生故事。

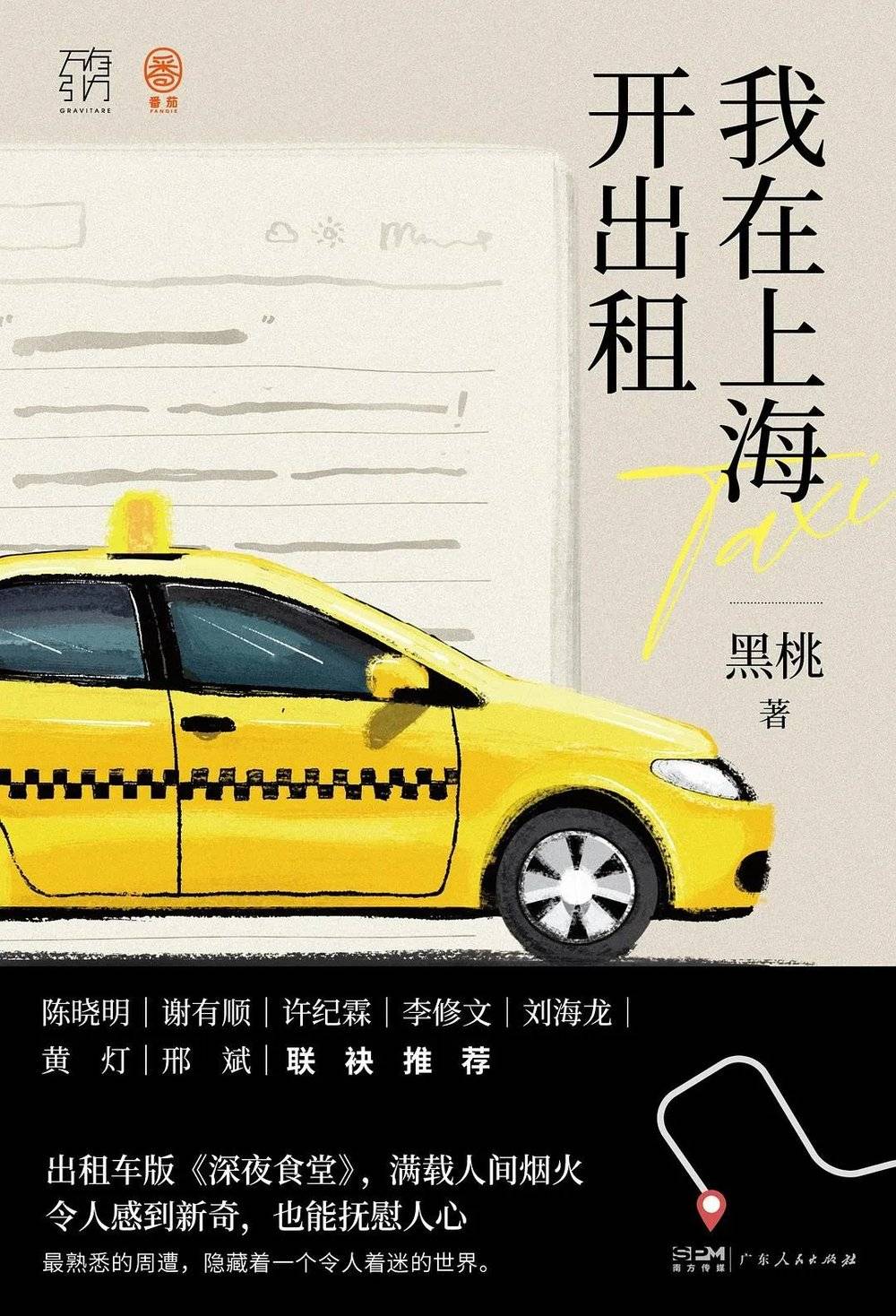

黑桃将一个个零碎的小故事记录下来,起初刊登在《读库》上,被读者奉为“出租车版《深夜食堂》”,又似现代小人物的“三言二拍”。近日,《我在上海开出租》单行本由广东人民出版社旗下品牌“万有引力”推出,一个个小人物在书中轮番上场,上演悲欢离合的众生故事。

“这座城市像一幅巨大的画卷,在我眼前徐徐展开。虽然有些部分我看不太明白,虽然我偶尔也会急躁甚至恐慌,但那种图画缓缓地、逐渐地越来越清晰的感觉,简直太好了。”黑桃在《我在上海开出租》后记中写道。

以下是黑桃的自述。

《我在上海开出租》

黑桃著

万有引力∣广东人民出版社,2024-3

一个小镇青年,开始写作

初中的时候,我就喜欢上文学,开始写一些小故事。因为那时有很多针对中学生的征文比赛,我也尝试过投稿,现在看来,大多数是骗报名费的。

整个中学时期,我也看过一些名著。国外名著包括《少年维特的烦恼》《茶花女》《麦田里的守望者》,还有若昂·吉马朗埃斯·罗萨的《第三条河流》、马尔克斯的《巨翅老人》、博尔赫斯的《小径分岔的花园》、卡夫卡的《变形记》;国内名著,我读过鲁迅的短篇、汪曾祺的《受戒》,等等。我在写作上的启蒙或许源于那时。

上高中时,刘亮程刚火起来,我在一些杂志上看到他的散文,非常喜欢,就到处找他的作品来看,到了一种痴迷的程度。刘亮程对我写作的影响挺大的。

也正是在高中时期,我开始真正对“故事”产生好奇心。当时我正处于青春期,写过很多“乱七八糟”的东西,有各种主题的短文、结合同学们的形象和绰号的戏剧,印象最深的是写过一篇两三万字的小说,属于愤世嫉俗的少年文学,标题叫《死亡游戏》——这篇小说的底稿我现在还留着,封面上画了一个在悬崖边的人。

我真正写出点稍微成熟的东西,是在大学时期。我那时看的书多了些,也广了些,以现代派小说和中国的先锋文学为主,写的短篇小说也是实验性较强的那种。

大学毕业之后,我从事过很多职业,做了四年的杂志编辑,在老家开了十年的奶粉店,也在镇政府上过班,在昆明做过服装批发,在郑州一家数字信息公司做过文案工作……之前我没有明确的职业规划,没想明白自己擅长什么,很多事情都是机缘巧合之下去做的。因为忙于生计,我大概有十多年的时间没有系统性地写作。

直到2018年,我又重新拾起写作的笔,写了一部犯罪类型小说,主要反映校园暴力和闹伴娘这一非常不好的民间习俗。

2019年,在一位朋友的介绍下,我来到上海开起出租车。2017年年底至2018年年初,我曾在老家当过三四个月的网约车、顺风车司机。虽然时间不长,但我通过这段经历意识到这种工作形式是一个难得的写作素材宝库。

那时,网约车补贴大战已经过去。在我的老家河南南阳,哪怕是市区,滴滴网约车的单价都极低,起步价5元,扣除抽成和保险费后,到手3.5元,比毛毛雨还“毛毛雨”。在老家开网约车,只适合体验一下、挣些零花钱,无法维持生计;在上海开出租车,却能有稳定的收入。

此外,去上海开出租车又能接触到更多有意思、层次丰富的乘客,听到更多故事。当时我就想,一定要把自己的所见所闻记录下来,但是以什么形式呈现,那时候还没想好。

在上海开出租车,让一切自然发生

就像进入大观园的刘姥姥一样,我觉得上海处处有趣、人人可爱。虽然偶尔也会遇见过分的人,但生命的有趣之处正是在这种确定与不确定之间。

确定的是,这一天,我要出车,会到一些地方,遇见二三十个乘客;不确定的是,具体会去哪里,遇见的乘客都是什么样的人,就像抓鱼摸虾,就像开启盲盒,就像打开一本没看过的书,就像在做布朗运动。我对这些事情有诸多期待,而它往往也不会令人失望。

遇到特别有趣、细节特别丰富的故事,在送走乘客后,我就会停下车,拿出手机记下来。假如当时没记,回到家里,我也会马上把故事记在电脑中。

主动跟我搭话、讲述自己经历的乘客很少。会主动讲故事的人,都是爱讲故事或者心里装着事的人,喜欢表达,或者想倾诉,遇到这样的人,便是我的幸运了。绝大多数故事是自然发生的,我只需要做好本职工作,故事自然就会流向我。

夜里的故事浓度更大一些。夜幕降临,人们不再为工作奔忙,会放松一些,在夜色的掩盖下,也容易卸下面具,跟我多说一些故事。此外,很多年轻人夜里出来玩、放松,他们肯定更有活力。因为出租车司机的身份,我对于乘客们来说是一个擦肩而过的陌生人,是安全的,所以他们对我不需要设防,很容易向我倾诉。

我搭载过私奔的情侣,曾经跟着乘客去解救他们深陷传销的儿子,遇过口音浓重的外国人和上海本地老人,也接过独自乘车的小孩子……我最不喜欢遇到那种醉得一塌糊涂的乘客,他们很容易吐在车上,甚至有的还会耍酒疯。

我也偶尔会遇到逃单的乘客,基本很难追回,只能自认倒霉。遇到粗鲁的乘客,我一般都会让着他们,服务业嘛,真跟乘客计较也没什么意思,最后总会两败俱伤。当然也没有那么多粗鲁的乘客。

让我感触最深的故事,发生在一位重游江桥批发市场的大哥身上。大哥40多岁,很年轻时就出来闯荡。当年,他筹集了130多万元,原本打算带着表弟到省外收购蔬菜,回江桥市场往外批发,但表弟赌博,把钱全输光了。有些债主听到消息,跑到大哥家里逼债,甚至有人想做出伤害大哥家人的疯狂举动。那次变故让大哥看清了人情冷暖、世态炎凉。如今,他东山再起,重游故地。

随着车往前开,故事徐徐展开,大哥吐露心声。他需要跟过去的自己告别,跟过去的困境告别,正好借助跟我的攀谈整理了内心的脉络。他的故事很完整,有始有终,他的行程也是一个完美的闭环,从哪里出发,又在哪里结束。

作为一名出租车司机,我有自己的职业操守。不挑客、不拒载、不绕路、打表计价、做好服务,基本上就是一个合格的司机了,至于保持车辆干净整洁、使用礼貌用语等,都是小事情。当然还有一点,也是司机们需要注意的——要跟乘客有限交流,少主动攀谈。

我基本上也是这样,除非遇到类似前方道路塌方、有匪徒设卡抢劫、“外星飞船突然降临”等情况,否则我不会去打搅乘客。我当然有巨大的好奇心,但并没有把自己当成一个记者。我还是司机,让一切自然发生。自然发生的事情,很多都好玩、一波三折,甚至会形成一个完整的故事,即使头尾不全,也足够让人去把故事之外的信息脑补完整。

一切会自然发生,以及故事的开放性,都是我做这份工作难得的乐趣。

“现在的人更关注现实、自身和身边人了”

我原本的计划是在上海做两年出租车司机,但因为各种各样的原因,只做了一年。

在此之前,我没来过上海,对上海的想象都来自影视剧和网络,只觉得那是个非常繁华的城市。来了之后,我住在上海的郊区,位置偏僻,交通很不方便,环境也差。我同时也看到了一个远郊、农村的上海,感觉是被现代化、城市化远远抛在身后的“荒芜之地”。当然,远郊的上海仍然有很多工作机会,村里租住的人,都是附近工厂的务工者。

一座巨大的、丰富的城市,几乎所有不同层次、不同年龄的人都能找到它理想的生态。有灯火辉煌的上海,也有接地气的上海;有现代化的上海,也有民国风貌的上海;有国际化的上海,也有本土气息的上海。繁华又丰富,这就是上海在我心里的形象。

如今,我回到县城,重新做回老本行,做编辑,照顾孩子,经营家庭,远程协作办公,工作节奏没那么快,时间自由掌握。上海本应与我渐行渐远,但因为出版了《我在上海开出租》,我与它又多了一层羁绊,建立了另外一种缘分。上海可能是某些人的伤心地,却是我的幸运之城。

也因为这本书的出版,我被很多媒体划入素人写作的范畴。近年来素人写作在国内出版市场备受关注,很多像我一样的素人写作者都获得了很好的成绩,比如胡安焉、陈慧、王计兵、陈年喜等人,他们的作品我都看过,都很喜欢。

胡安焉的文字功力很深,而且已经形成了自己内敛、自剖的风格,我觉得他在小说上也会有很好的发展。此外,我觉得陈慧不可小觑,有大家风范。这些写作者其实大部分在写作上都经过长久的自我训练,可能杨本芬奶奶是个特例。

不管是不是素人,这些底层劳动者的写作能够崭露头角、引发关注,我觉得这是图书市场丰富的一种体现,当然也因为现在的人更关注现实,关注自身和身边人、底层人的处境了。

至于我自己,我在写作上没有太大的野心,但目标还是有的,我希望在非虚构和虚构两方面都有所作为。因为《我在上海开出租》出版的激励,我有了更大的写作激情,写作上的规划也清晰、明朗了很多,我相信自己未来能写出比现在更好的东西。

本文来自微信公众号:硬核读书会 (ID:hardcorereadingclub),作者:赵浙东