有不少读者是通过《写作十四年,我赚了十万块》这篇文章知道作家远子这个人的。

远子是湖北红安人,2010年从苏州大学哲学系毕业后,他去了北京。《写作十四年,我赚了十万块》讲述的就是他这些年来的工作及写作情况。

被演员任泉转发过的那篇讲述他在书店工作经历的《商场的地下王国》,间接推动他出版了第一本书《十七个远方》。“当时有不少媒体和记者找我采访,但他们大多只是想要听听一个‘蜗居’‘蚁族’——当年的流行词——的奋斗史,我却总是跟他们谈论鲁迅、卡夫卡和陀思妥耶夫斯基。”

《十七个远方》

远子著

九州出版社,2013-12

“两年后,我再也受不了这种在工作与写作之间反复撕扯的生活,我对同代人的中庸与怯弱也越来越不满,便决定像波拉尼奥所说的那样,‘离开这帮人,去做一个真正的作家’。2018年年底,我和妻子一起,带着几十箱书,逃回了我的湖北老家……不过,我的选择正好切合了当时‘离开北上广’的热门话题,所以前后有三家杂志跑去我的老家采访我。”

我就是被“离开北上广”叙事吸引的人之一。2019年12月,我在红安第一次见到远子和他的家人。那时候,他和妻子、刚出生的孩子住在距离红安县城中心5公里的一个小区,房子是廉租房,年租金1800元。在这里,他翻译、写作,一家三口经历了疫情初期。

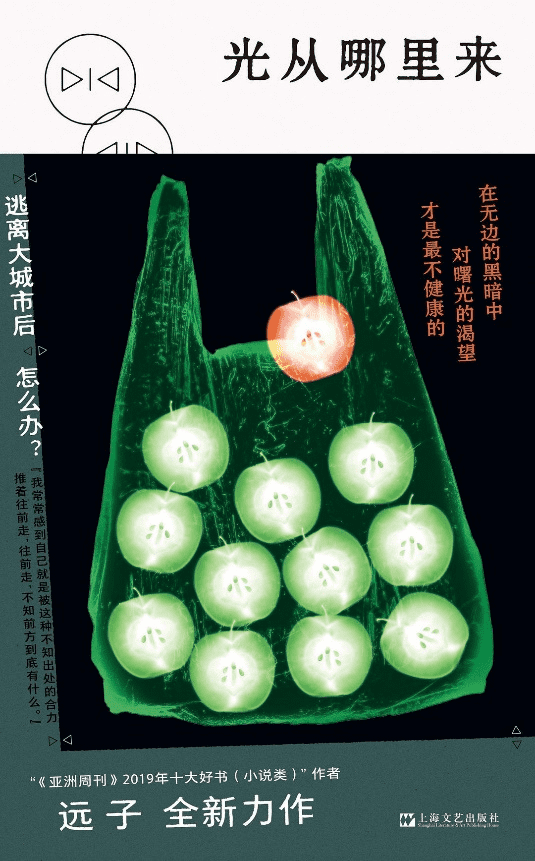

再后来,在朋友圈里,看到远子去了重庆。他在合川一所民办高校教创意写作,有了第二个孩子。今年年初,他出版了新书《光从哪里来》,所收录的四篇短篇小说,创作于他在红安的日子。

正如远子把小说集《白日漫游》视为“北漂生涯的总结与告别之作”,《光从哪里来》是他对红安生活的一场告别。几篇小说以“黄安”(即红安的原名)为牵引,一个个从小镇走出去的文学青年,在城市里游走一圈后回到老家,重新思考教育、爱情、婚姻、文学和阶级。在送给我的这本书的扉页上,远子写了这样一句话——“警惕所有劝我们留在原地的人”。

《光从哪里来》

远子著

重光relire/艺文志eons∣上海文艺出版社,2024-2

“你去过江边吗?”

远子没有留在原地——虽然他笔下的人物设定和独白让人总以为那就是他。从蜗居北上广到离开北上广,他恰恰好地,又被卷入新的叙事热潮。他在新书里写道:“可问题是河又没有第三条岸,在城市和乡村都待不下去的我,到底还能去哪。”

这几年,有人去鹤岗买房,有人去大理做数字游民,有人去景德镇学手艺,有人干脆宣布退休了。自媒体在寻找“宜居城市”,小镇青年要的不过是一个落脚点。

远子来到了合川,他用了“定居”这个词。我带着一肚子的疑问来见他:为什么是合川?未来,还会离开这里吗?

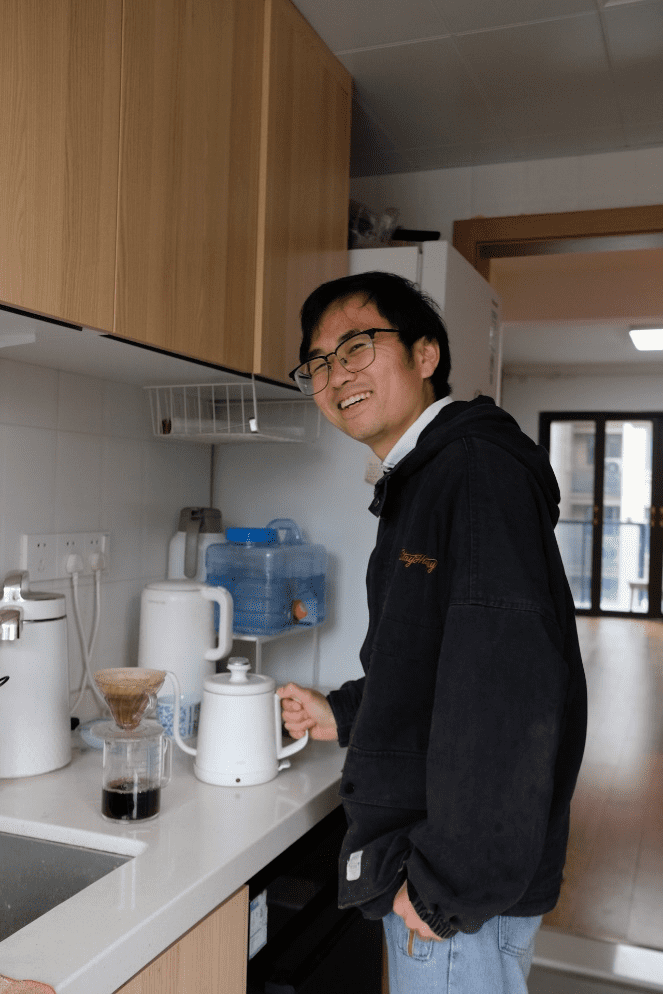

我在他任教的学校门口和他碰面。他穿着黑色外套,背着黑色的双肩包,和三年前一样瘦。

在合川家里的远子。(图/夏阿怪 摄)

上午10点的创意写作课,讲文学中的“合理”。远子从书包里掏出了一个马歇尔音箱,上课前,他给学生们放B站上“重塑雕像的权利”乐队的演出视频,但好像没有什么学生被吸引。远子让学生根据马克·夏加尔的《小镇之上》这幅画创作一个合理的故事,大多数学生的故事范本被“英雄救美”的叙事框住了。但能感受到,在课堂上想象力偶尔起舞,那是普通却依然充满魅力的时刻。

这所学校很大,学生也多。那个周五的下午6点,学校门口交叉的两条路直直地往外长,上面长满了餐厅和小摊,学生们同时出现,密密麻麻占领了这个片区。每次看到这种场景,远子都会想到一个词——“人力资源”。“我发现,其实很多人并不活在我们在网上看到的那个世界里,比如这里的10万个学生,对于互联网来说,他们就不存在。但是这个地方,就是有这么多人这样活着。”

远子也会接触到更为具体的学生。一名学生旷课两次被远子提醒,来上课后生气地跑来跟远子说:“老师你怎么不懂得换位思考呢?你读大学时就没有翘过课吗?睡觉、打游戏这些是我的刚需,你的文学根本不是我的刚需。”

也有学生积极地和远子讨论文学,看完他写的《有福之人》后发来长长的笔记:“这种自我妥协真的算是一种有福吗?如果所有人都变成这样,那简直是太讽刺。不过远子老师我希望你可以永远保持自己内心的想法。我从没觉得远子老师只是教人写作的老师,我更希望的是你是一个作家。”

远子的创意写作课课件。(图/夏阿怪 摄)

在合川,我还见到了远子的同事。远子和他们在一起的时候,让人有一种奇妙的游离感。他完美地嵌进了这个系统中,在散发着浓烈麻辣火锅味的包间里,让人嗅不到“作家远子”的味道。那天吃完火锅,我们又去旁边的酒吧里喝酒。酒吧里有点吵闹,一位老师从包里掏出了她的扩音话筒,大家笑着冲话筒讲话。后来实在太吵了,远子提议,不如去他家喝酒聊天。

远子的家在涪江边上,离学校不过几百米。“你去过江边吗?”远子问一位老师。“附近有江吗?”那位老师反问。

远子跟我说,很多学生在这里4年,都不知道有条涪江,有的人还将“涪(fu)”念作“陪”。他顺带说起余秀华那首《我爱你》,里面有一句“告诉你一棵稗子提心吊胆的/春天”,他说:“学生都不知道稗子是什么,该如何理解这首诗?”

“你知道稗子是什么吗?”

“……我也不知道。”

“那咱们不是一个阶级的。”

流过合川城区的涪江。(图/远子 摄)

无法成为中产的小镇青年

远子的妻子瓶子对他说过:“我希望你这辈子不要在我面前再聊‘阶级’这两个字。”

这次没有见到瓶子。寒假过后,她决定带着两个孩子在红安再住一阵子。但家里处处能看到女主人的痕迹。这套100多平方米的住宅,所有的装修都是瓶子操持的。

除了客厅一整面墙的书架,远子的书房里还有两面墙的书。他白色的书桌靠着窗,可以看到外面的绿树。书房里摆着一把吉他、画册和画,书桌底下有一尊小小的鲁迅塑像。“放在台面上,鲁迅会让我感觉有点压力,所以放到了角落里。”

这些书大部分是从红安寄过来的。远子笑称,它们跟着他一路迁徙的运费,早就超过书本身的价值了。同合川的这套电梯房相比,红安的那间小房子显得拥挤而逼仄。那间房子里也有高高的书墙,但不知为何,它们和我记忆中的远子一样,是紧张的、严肃的、没有笑容的,像他小说里那些困惑、痛苦的年轻人一样。但这一次,我看见远子总是轻松地笑,淡定自若地从校园走到江边,从厨房走到客厅。

书桌下的鲁迅塑像。(图/夏阿怪 摄)

大学老师,作家,一套房子,一家四口,日常上课,偶尔去其他城市参加活动、接受采访——如果用这种方式去形容远子当下的生活,他就是一个成功的作家,过上了中产般的生活。有时候他和瓶子都会产生某种自我怀疑——“我真的配过这样的生活吗?”

相比于北京,合川足够稳定;相比于红安,合川又没那么封闭——这一切,像是某种理想的小城生活样本。

“但我不会买车的。”远子试图以此反抗标准的中产生活结构。这种稳定生活所带来的安全感,在远子这里显得轻飘飘的。“我可能一直活得比较抽象,好像不会把这种安全感当一回事。我总觉得外部环境有一种巨大的不安全感,它横亘在我们所有人头上。虽然我的生活境况是变好了一点,但这种好是不堪一击的,外面如果再风吹草动一下,生活随时会一地鸡毛。”

“最近有一本书叫《我们从未中产过》,书里说,中产是一种意识形态,没有人能真正达到标准。因为中产作为一个阶层,应该有能力去保卫自己的财产和社会地位,但在真实社会中,他们很难保卫自己。”

就像远子在书里探讨的爱情那样,无论是在北京、在红安还是在合川,他始终保持对于外部和自己身上所背负的那种“城乡经验”的敏感。

“我们之间的矛盾归根结底来自城乡之间,这是许多和我们情形类似的恋人所不愿意承认的。我和所有进城的农村人一样,每天穿着干净的衣服,去星巴克谈文学和电影,在回忆中一点点漂白自己的出身。时间一长,就真的以为自己已经脱胎换骨。却没想到,我们的祖先早就把我们的一切烙上了农民印。

“农民的繁衍更像是细胞分裂,除非基因突变,否则是没有传承和进化可言的。雅玲从前总是抱怨我不够爱她,我一直找不到问题的症结所在,回村后我终于明白,我只是不能像一个城里人那样爱她。我现在甚至认为爱情本身就是城里人的消遣,农村的夫妻根本就消受不了爱情的刺激,他们必须用情感的淡漠维持家庭的稳定。对农村人而言,婚姻只是一种最小单位的众筹方式。”在《光从哪里来》中,远子写道。

远子的书桌。(图/夏阿怪 摄)

事实上,来到合川像是没有选择的选择。2020年,远子翻译的两本书因为某些原因没能出版,没有收入,在老家又要装修房子,存款快花完了,又到了一个不得不找工作的状态。这时候,有朋友告诉他,合川有所民办学校招创意写作的老师,问他要不要试试。远子没有多想,就跑来合川面试。

远子的试讲,讲了“文学对我的影响”。当时,他以为自己过不了面试——“我是一个比较自卑的人”,但后来还是过了,“可能当时坐在下面的老师中是有文学理想的,所以被我打动了。”他这样解释。

在合川,谈论文学是一件困难的事。在北京,各种各样的活动和分享会上,聚满了文艺青年;但在合川,人际关系的建立,除了职场就是育儿话题。起初,远子感受到失落和不适应,“过去十几年习惯用非常书面的语言去交流,现在可能要用更多口语的方式去交流”。

那些宏大的、抽象的词语飘在合川的上空,最终消失在雾里。“但这种改变,是有利于自己去认识这个社会的,也可以打开我写作的思路。我的很多小说都在写自己或者和自己相似的人,一直没怎么写他者。但更多时候,还是经由他者才能成为自己、认识自己。如果只通过自己去认识自己,自己可能是非常膨胀或者狭隘的。”

远子不是没有努力过。他做过合川读书会,组织了三次线下读书活动,来了一些学生、网友和朋友。但读书会最终没做下去,“让大家去读某本书,可是很多人也没读完,见面的时候甚至有人在聊考公务员的事”。

在远子任教的高校里,有一家陀思妥耶夫斯基书店。(图/夏阿怪 摄)

“人是适合生活在一个小地方的”

关于“回到老家的小镇青年”的叙事,无论是对于远子还是他书里的作家,好像都已经“完成”。合川的生活,不同于北京、红安,甚至不同于年轻时候远子所想象的那种盖茨比的生活,它微小、平静、看似稳定,被具体的学校工作和家庭生活包裹。

“我后来发现,人是适合生活在一个小地方的。人的大脑和心灵结构并不适合去认识很多人、去很多地方。几千年来,人类就是在一个很小的范围内生活。在一个相对安全、封闭和确定的环境中,没有那么多心理问题。而我们今天这种非常不确定的环境,只会让我们越来越痛苦。”

“《回归故里》这本书,主人公讲述自己为什么要离开故乡,有一句话特别触动我。他说,后来才发现,其实离开是一种暴力,不仅是对自己家人的一种暴力,也是对自己的一种暴力。也就是说,当你离开的时候,你已经把这种与家人的关系、与自己的关系撕裂了,你就会一直处在这种痛苦之中。”

“所以,我现在真的很少会想过一种特别理想的生活,而是更多思考怎么解决眼前的问题,避免更坏的未来,一步一步让家人和自己的生活变得更好。”

《回归故里》

[法]迪迪埃·埃里蓬著,王献译

后浪∣上海文化出版社,2020-7

在合川的生活,给了远子新的刺激和思考。这所学校的老师和学生,或许是他下一部小说创作的方向;他成为两个孩子的父亲,看到妻子成为母亲后的劳动,遛娃时接触到其他宝妈,他会重新思考女权主义,思考男性和女性。

“在分担一些家务之后,我觉得做家务真的很累——换尿不湿、洗澡、遛娃,这些都要付出极大的耐心,而很多男性是缺乏耐心的。我发现,很多革命家都期待在一代人的时间里重塑这个世界、立马走到一个乌托邦里去,但这就是一种缺乏耐心的表现。人类一次次的尝试表明,这种不耐心的举动带来的就是巨大的灾难。但女性不会从这个角度去想,很多女性可能也看到社会问题,但她们不会想立刻改变,而是更有耐心。”

“小说也是这样。为什么很多男人会写自杀、暴力,写和死亡相关的东西?其实就是因为他们不做家务,也不带孩子。和男性相比,女性思考问题,会更多考虑生育、生长、发展这样的角度,她们的逻辑起点是出生。很多女性就是被家务毁了。她们年轻的时候也有天赋、抱负,但一旦有了孩子,带孩子这么几年下来,真是身心俱疲。”

远子的书架下,是孩子的小床。(图/夏阿怪 摄)

曾经也被“27岁俱乐部”概念影响的远子,似乎也在慢慢习得他所说的用“生长的、发展的”眼光去看个体、去看世界。虽然现实的教育体验让他丧气,但他还是带着某种英雄主义般的心态对待学生,“我一直觉得未来是属于年轻人的,如果我们可以让年轻人变得更好,就意味着我们会让这个世界变得更好”。

他也试图通过阶层去分析一个人的心理和行为模式,以此理解人。他并不完全赞同“不婚不育是一种抵抗”——“很多人觉得这个观念很好,彰显了个体的高度自由。但我有时候会想,这似乎更像是一种消极的退让。婚育是一种珍贵的生命体验,一种借由他者来打破自我执念的积极途径,也许不该那么轻易地选择放弃。”

第三个地方真的存在吗?

曾经一个愤怒的、痛苦的、充满怀疑和革命精神的文学青年,在三十来岁时来到合川,过上这样平静的生活。远子感慨“文艺青年”这个群体的消失,以及“文艺青年”属性在自己身上的消失——在红安的时候,他买了一个望远镜,看鸟。来到合川后,却发现举起望远镜再看时,竟然有点晕。“我也看不了娄烨了,晃得太厉害。上了年纪之后,连文艺青年都做不了。”

让文艺青年改变的,可能更多的是时间本身。来合川这几年,他没有写新的小说,上课和孩子分散了他几乎所有的精力,但新的身份——无论是作为老师还是父亲,抑或是身份证上印着的属地合川——都带给他崭新的感受。从2020年的那场面试,他讲述文学对自己的影响,再到最近那篇被热议的公众号文章,以及他给《光从哪里来》所写的《但我相信文学》,没有变的,是他对文学本身的信念感。

远子家一角。(图/夏阿怪 摄)

在我们试图讨论“北上广”和老家之外是否存在第三个城市、寻找河的第三条岸时,从红安出发,东南西北迁徙了1000公里并定居的远子觉得,无论走到哪里,他都能随时随地从生活中抽离,以一种观察、审视的第三者视角去看待周边的一切。“好处就是,你今天的那种烦恼和痛苦,可能就有了一层审美或者思考的维度。你会重新去衡量它,不用每天完全沉浸在和它肉搏的厮杀中。坏处就是,很多时候,你对这个地方没有很强的进入感。”

远子熟悉涪江边隐秘的小路,喜欢钓鱼城——本地最有名的景点——的风景,他看起来比很多普通人都要更了解合川及其历史。可是,来到这里的第四年,他真正进入这里了吗?本地方言时刻提醒他,他是一个外来者;对食物并不感兴趣的他也不理解火锅为何会受欢迎;和其他本地家庭接触时,他会感受到那种微妙的疏离;路过桌球店,他心里痒痒的,想玩一把却找不到一个能一起打桌球的朋友。

远子穿着黑色外套在厨房里烧水时,他的同事评价道:“远子好像不是这个漂亮房子的主人,而像是一个来住民宿的旅客。”

河流的第三条岸,或者说小镇青年的第三个地方,真的存在吗?

正在打桌球的远子。(图/夏阿怪 摄)

“城市是很多年轻人选择去打工、打拼的地方,农村、县城相对稳定,机会没那么多,但压力没那么大。如果从这个角度去看,合川也属于农村,它应该不属于第三个地方。但可能本来就没有第三个地方,人生就是一个不断挣扎的过程,没有一个解法,没有一个标准答案,不断解决小的问题,又会有新的问题出来。但我们的教育,让我们好像有点不太能接受没有答案这件事情。”远子说。

如果真的抱着“寻找河流的第三条岸”的念头去生活,恐怕我们又要被新的枷锁所束缚。合川从来不是远子的答案,鹤岗、大理、景德镇、安吉……也从来不是他们的答案。小镇青年只是背负着自身的烙印,在自由而又危险的旷野上,寻找一个落脚点。

本文来自微信公众号:硬核读书会 (ID:hardcorereadingclub),作者:夏阿怪,编辑:谭山山