一、问题的提出:“间隔年”现象是自我救赎还是躺平摆烂?

新冠疫情暴发以来,“gap year”现象在网络上再度掀起热议,作为一个舶来品,“gap year”也即“间隔年”,原是指青年群体在升学或者毕业后工作前,以年为单位,在步入社会之前体验一种全新的生活方式,常见于去旅行、做义工、做志愿者和实习工作等[1],是主动选择的停下来,以暂时摆脱循规蹈矩的生活轨道。

“间隔年”缘起于1660年的欧洲“壮游”(The Grand Tour),实质是一场“修业旅行”[2],作为“间隔年”的前身流行于西方发达国家,契合于欧洲政府所倡导的独立自由与文化变革,鼓励并推崇青年一代以海外游学和义工的方式来推进全球的文化交流[3],国外部分高校甚至组织和发起“间隔年”项目,配合并支持着学生的“间隔年”实践,作为一种创新性的教育方式,也帮助学生个体成长、丰富人生体验并拓宽国际视野[4]。

2009年,孙东纯根据亲身体验而撰写成稿的《迟到的间隔年》一书出版,作为里程碑事件,自此“间隔年”这一概念引入中国并当即受到年轻群体的青睐与追捧,鼓舞着部分青年群体“行走间隔年”[5]。在很长一段时间内,“间隔年”都被赋予着长期旅行的意涵,以打工旅行、义工旅居和背包行走的形式风靡网络,豆瓣网、人人网、天涯社区和穷游网等多家网站论坛竞相报道,也频繁见诸于新浪、搜狐、网易等多家媒体报道。

对既有的相关文献进行梳理,针对“间隔年”现象,目前多以新闻报道和话题讨论的形式,国内学界虽有所涉猎,但系统研究尚寥寥无几,特别是社会学对此现象的关注和研究较少,仅停留在介绍“间隔年”在国外的发展历程、对高等教育发展的意义,以及对青年社会化的积极作用。

肯定“间隔年”的正面影响,青年一代处于急剧的社会转型期,网络媒介的迅猛发展又带来了铺天盖地的信息,一时间青年群体面临着前所未有的多元文化、多元价值观与思想理念的冲击,难免会深陷一种迷茫彷徨与不知所措的认知困境,“间隔年”则成为消解青年群体迷茫与困惑的出路,是针对青年群体的精神困顿的自我精神救赎[6],并加速着中国青年社会化的进程[7],暂时卸下来自学业、工作与生活的重担,在行走的途中开阔视野、真实地体验与收获,重新探寻人生的价值意义所在,明晰人生未来的发展方向。

但区别于西方国家更为成熟与接纳的态度,中国的社会语境对于“间隔年”现象尚且呈现极化的评价,争议性的声音更是充斥着社会舆论。不乏阻挠与质疑的声音,“间隔年”被视为不务正业的、动荡不安的长期“冒险流浪”[8],是打着“旅行”名义的“混日子”;“间隔年”看上去很美,但间隔之后再重新回归的强烈“落差感”,让人难以适应和融入现实的正常生活[9];“间隔年”甚至被看作“浪费时间”和“自我放弃”的代名词[10],是逃避现实和躺平摆烂的借口。

基于此,针对“间隔年”现象仍有很大的研究缝隙值得去填补,这促成了开展进一步研究的逻辑起点。身处社会加速的时代背景下,我们被社会时间的洪流催促向前,“三十而立、四十不惑、五十知天命”,中国朴素传统的时间观要求我们遵循社会时间表,而“间隔年”无疑是对社会时间规训的挑战。

本研究以中国式“间隔年”现象作为切入点,探究中国式“间隔年”群体的类型表征和“间隔年”实践的生成逻辑,试图厘清缘何中国式“间隔年”实践会被异化为“备考年”并卷入背道而驰的内卷化赛道中,“间隔年”青年群体又该何去何从?社会层面又该如何加以应对?

二、中国式“间隔年”的类型肖像与群体表征

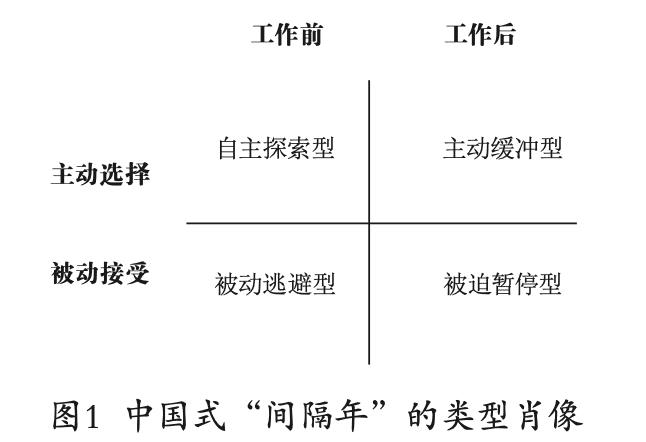

根据青年个体开启“间隔年”实践的方式,是主动选择的抑或是被动接受的;“间隔年”实践的时间节点是毕业工作前抑或是工作后,其行为背后的支配逻辑是完全不一样的,由此将其划分为如下四种类型。

1. 自主探索型:寻求人生更多的可能性

自主探索型是在毕业后工作前主动选择“间隔年”实践,这类群体既遵照着社会时间的安排,一路遵从并完成了以升学为导向的学业计划,又有着强烈的自主性,在步入社会工作之前,想要有一段时间,摆脱被动的人生轨迹并获得主导自己人生的权利,按照自己的节奏来思考未来发展方向,渴望丰富自己的生命体验去探索更多的可能性。

正如访谈对象Vansty所说:

“对我而言,我在高中和大学时期就早已深谙应试教育的不足,因此我想去体验生活,探索世界,认识自我,找到自己的本质和人生道路,站在事业角度上,我需要进一步细化自己的道路与方向。本科阶段强调的是厚基础宽口径的学习,我在打好数理编程基础上,广泛涉猎各个感兴趣的领域,并最终意识到自己非常不喜欢也不擅长实验和工程实践,因此应该选择理论物理的方向,这与我之前误以为自己擅长的领域有所冲突,所以我迫切需要一个时间段去额外探索,gap year就能够给予我这个很好的机会,利用这段时间明确适合自己并真正想要从事的领域。在准备gap year之前我大致列出规划,利用应届生身份与时机完成三项阶段性的任务:计算机探索(学习和实践);考雅思;理论物理探索(学习)。在完成第一阶段的学习后,我确定了自己喜欢并擅长的是数学,并由此选定了攻读数学硕士方向,做数学物理方向研究,在实习过程中我清楚自己更想要做具有强科研性和创造性的工作,未来我想要进入科研院所或者高校,因此读博士的动机是充分且必要的,相比于理论物理知识,我更需要恶补数学基础课程。在gap year的这一年中,我从自己终身事业的角度出发,做了好多准备工作:实习、考雅思、自学、申请学校、陪伴家人和生活体验等,一直在调整计划并更加确定了未来的发展道路和大方向,我很享受这段满足自己的好奇心和探索欲的自由时光。”

也有很多身处人生十字路口,面临关键选择关口时感到迷茫的群体,他们暂时还没想明白以后到底想干什么,以及自己可以干什么,所以希望用一段完整的时间去探索,暂时中断、休整并重新出发。

对于访谈对象Lee,“我打算花一段时间去实习,一段时间去旅游,一段时间去学习新技能,包括跟踪一些创新训练项目,以此作为参与体验的一部分,但不可避免的是,我需要为之后的留学做一些考虑”。

跳出既定的人生轨迹,不甘心就此循规蹈矩、按部就班地度过一生,“其实对我个人而言,最大的原因是不太想要随大流,作为小镇做题家,过去的我好像一直在学习在读书,在被一只无形的大手推着向前走,甚至连高考志愿都是家人帮我决定的,自己一直活在被安排好被掌控的生活中,这样紧凑的节奏下我没有时间也来不及思考,所以我才想要毕业后gap一年,至于这段时间我也不确定自己会去做些什么,但只是想要先迈出这一步,因为如果有了既定的方式,我觉得可能就不能算是gap而叫放慢节奏更合适。”

2. 主动缓冲型:“职业间隔年”

主动缓冲型是在工作一段时间之后主动选择停下来的“间隔年”实践,也即工作间隙的“职业间隔年”(career break)。或是对现有工作的不满意,或是察觉到现在生活的无意义感,不想再这么一成不变地生活下去,也因为积攒了足以支撑“间隔年”的资本,所以才敢于跳出原有的生活轨道,换一个全新的环境以作短暂休整。

“我去年好不容易从杭州的阿里逃离,回到期待已久的上海,就是因为互联网大厂996和持续高压让我疲惫不堪,我想回到梧桐树的地方享受小资生活,这才是生活本身的意义。但新工作并没有满足我想要回归生活的期待,入职半年以来,无穷的陷阱和无休止的加班,已经耗尽了我所有的精力,我回到家却没有时间和家人坐下来好好吃一餐饭了。所以年前我毅然决然地裸辞,与之前习惯于找好下家才离职的做法不同,这次我只想尽快地逃出火坑。现在我还在待业中,但我并不急于找工作,而是想停下来重新思考择业方向。这半年来我做了很多这些年想做但没有时间去做的事情,比如回乡下老家陪爷爷奶奶待了半个月,带父母做了全面的体检,独自去云南漫游了一个月,和许久不见的朋友们挨个约见面,去学了架子鼓和跳舞,也终于有整段的时间考驾照、学习咖啡烘焙技能了。”(受访者:枪枪)

每天裹挟于快节奏的工作安排中,被“996是福报”的加班文化渲染,“间隔年”的选择就是他们反内卷的无声抗争。受访者坦言在这段完全属于自己的时间里,舒服妥帖又自在,他们真切地感受到了“人间是值得的”,也终于从繁重的工作压力中抽身,享受慢下来的生活节奏。但随着间隔时间的拉长,每当被人问到为什么现在没有上班,焦虑感也随之袭来,“虽然是自己主动选择的gap,但时常也会有一种羞愧感,在家的时候虽然爸妈嘴上不讲,但我能感觉到他们的着急,可能我让他们失望了吧”。(受访者:Susan)

3. 被动逃避型:升学或考编失利

被动逃避型是在考研或考编失败、找工作未果的现实困境下被迫选择的“间隔年”实践。近年来,随着大学毕业生数量的激增,加之外部就业市场日趋激烈的竞争与日渐严峻的形势,升学或者考编主导着应届毕业生的就业选择,考研人数连年创新高,编制热也使得毕业生趋之若鹜,持续高涨且不见消退的报考热情必然导致竞争的白热化。

数据显示2023年考研录取率或不到两成,这意味着超300万人面临着落榜的尴尬[11],“毕业即失业”成为摆在很多应届毕业生面前的困顿。

“现在国内考研越来越卷了,我今年都考400多分了却还是没有学上,我自己是不想考了,想着直接去找工作好了,但我家人不同意,他们想让我再试试申请国外学校,毕竟英国硕士一年时间就够了,所以我现在就在家里备考雅思,准备申请文书材料,像是多出来的大五。原本在大学里我太容易被周围人影响,一直被焦虑裹挟着,现在我至少有时间好好思考一下,我反倒觉得这一年是值得的,因为哪怕我考研成功,可内在问题没有解决,我读研会比本科更焦虑更痛苦的......”(受访者:小曼)

“这是我考编的第三年了,当然,这一次又失败了,进了面试却又只差一点点。从大四开始我就准备公务员考试了,报了好多培训班,也刷了很多题,但却沦为了‘没有感情的做题机器’,亲戚朋友们都知道我在备考公务员,也肯定知道我一直没考上,我不知道还能坚持多久,我甚至不知道除了刷题考试我还能做些什么,我整个人好像都废了。”(受访者:赵毅)

4. 被迫暂停型:失业或生病

被迫暂停型则是在受到外部因素影响,或因被裁员或因身体原因而不得不停下来休息的“间隔年”实践。

“我是年前突然被人事叫去谈话的,告诉我公司业务调整,我被裁员了,虽然我一直吐槽加班多想辞职,也听到了裁员的风声,但因我是总部外派过来的,所以压根儿没想到失业的会是我。正值过年,我都没敢跟家里讲,过完年假装要上班赶紧回去了,后续就是跟前司持续谈判赔偿金的问题,心力交瘁。我好像也就休息了一个月吧,现在我迫切地在找新工作,处于海投简历和不停面试的状态中,原本想象的辞职之后要去gapyear,去旅行、去做义工,或者就休息躺平,但真有时间了反而很焦虑,我甚至特别担心社保断交了几个月的影响,现在做梦都会被吓醒。”(受访者:圆圆)

被主流社会的生活节奏推着向前走,如果不是因为不可抗力停下来自己从来都没有想过可以停下来,去审视自己到底想要拥有怎样的生活。

“我从小到大一直是乖乖女,学习不用家里人操心,自己的事情可以做得很好,大四那年同时准备考公和考研,并顺利考上了公务员,可以说一路以来都很顺利。但工作之后我发现自己并不喜欢这份所谓‘稳定’的工作,每天都在两点一线,重复且枯燥无味的程式化模式让我觉得很痛苦,复杂的人际关系我也应付不来,我一度想要辞职,但家人不同意我也不敢,就这么自我折磨了两年,焦虑、掉头发、生病暴瘦、整夜失眠,并患上了严重的抑郁症,现在只能申请休病假,在家调整一段时间再看看。”(受访者:小周)

疾病作为一个契机,让个体跳出了既定的生活轨道,停下来重新去思考、审视和做出选择,在某种意义上是一种“逃避虽可耻但有用”的休整与突围。

由此可以发现,中国式“间隔年”依据鲜明的特色表征呈现出不同类型,但整体而言,采取“间隔年”实践的青年是普遍焦虑的,并不能真正从容地享受“间隔年”带来的生活体验,哪怕是出于自主性的选择,也会受到外部环境和社会舆论的影响。小到家庭层面的不理解和阻挠反对,大到制度层面的现实障碍,政府、高校和社会并没有给予友好的配套项目与政策支持,现行的人才教育培养机制也客观制约着“间隔年”实践的落地[12],囿于就业难的结构性困境,都使得中国式的“间隔年”实践流露出一种被动的、不得不的无奈底色。

三、何以可能:中国式“间隔年”的生成逻辑

“间隔年”现象的出现,虽然看似是一种差异化的、小众化的个体选择,但随着这一现象涌入公众视野,被越来越多的人关注并讨论,显然已不再局限于个体行为,而应放置在社会层面上进行探讨,特别是探究中国式“间隔年”现象背后所蕴含的深层解释机制,对于其何以生成的内在逻辑展开剖析则显得尤为关键。

1. 根源:结构性的就业困境

就业关乎民生福祉,稳定的就业率折射出良性的社会经济发展状况,但近年来受新冠疫情影响与经济下行的双重压力,青年群体趋之若鹜地选择考研或考编,以升学或进入体制内来规避就业市场的冲击与风险,这促成了国考与考研报名人数的急剧攀升与招录比的连年下降。

截至2022年年底,全国范围内16~24岁的城镇青年失业率高达16.7%[13],面对严峻的就业形势,因未能成功“上岸”或顺利就业而开启的“间隔年”实践日益凸显,如此而言,中国式“间隔年”现象深陷于“就业难”的结构性困境中,并成为经济社会发展水平的晴雨表。

在“就业难和难就业”的结构性矛盾中,部分高校应届毕业生难以实现从学校到社会的顺利衔接,而需要花费半年、一年甚至更久的时间才能找到工作,特别是新冠疫情的暴发更是加剧了这种现象。“精英教育”到“大众教育”模式的转变,导致高校扩招,毕业生规模增长。但与此同时,就业格局转变引致的潜在就业规模缩减,就业岗位数量减少,就业市场上供需双方严重失衡,就业竞争压力骤增[14]。加之企业关停风波出现的裁员潮,部分青年群体因失业而出现职业的断档期,种种缘由共同构成了中国式的“间隔年”实践,而这一结构性的就业困境成为“间隔年”现象生成的根源。

2. 内驱力:对抗社会时钟的“为自己而活”

生命历程有着鲜明的环扣结构特征[15],个体的一生遵从着以“年龄”为时间单位的划分,在时间流逝中经历各种社会事件,并以特定的顺序在不同的阶段扮演各种社会角色[16],在特定年龄完成被期待的人生规划,如此而来度过一生。纵观我们的生命历程,时间节点和事件排序是尤为重要的,“什么年龄干什么事情”,读书、升学、毕业、就业、结婚、生娃,所以我们被教导并习惯于按部就班的生活,每一步都不敢走错,每一个年龄节点都需要完成相应的任务,满足社会期待,以实现社会角色的顺利转换。

与此同时,从原有的社会结构与社会规范的束缚中挣脱出来,“为自己而活”的个体化意识日渐觉醒,社会呈现出多元化的发展趋势,个体渴望追求个性与自由,也想要真正意义上规划并决定自己的人生,想要摆脱循规蹈矩的社会安排,想去寻求独特的人生体验,人生就此一遭,想要活得明白。

“间隔年”实践也即探索与重新认识自己的尝试,利用一段完整的时间,暂停我们原本所遵循的生活节奏,跳出条条框框的人生设定,获得喘息与休整的契机,重新去探索个体与外部的联结,再度审视与认知自身,对抗“在什么阶段就应该做什么事”的社会时钟,不想活在社会规训之下,积极选择并主导自己的人生。“间隔年”实践无疑成为青年个体挣脱枷锁、认知自我与探索成长的独特生活体验,也是个体消解迷惘、重构自我、与社会重建联系并获得把控自己人生权利的实现路径。

3. 媒介渲染:诗意生活的浪漫滤镜与自由想象

生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。媒介对于“间隔年”的渲染与刻画,则营造出一种难以抗拒的造梦诱惑,环球旅行、义工实习、异国他乡、回归大自然,这种种报道都使得“间隔年”实践增添一份洒脱和勇敢的理想主义色彩。“青春一年,再不疯狂就老了”“甩掉生活重担,来一场说走就走义无反顾的旅行”等极具煽动性的话语,则是媒介贩卖情怀的手段。“间隔年”实践成为破解当下所面临的困顿与难题的有效出口,也成为跳出现实的泥淖,直达心底的精神乌托邦。

青年个体选择“间隔年”实践,是寄希望于借助新环境的力量重新审视自身,在想清楚自己真正的需要后全方位地重启人生,投入新生活。因此“间隔年”不仅仅是物理时空的暂停,社会时间的中断,更被赋予着无穷的象征意义,是对诗意生活的浪漫滤镜。在这段完全属于自己的时间里,平日无暇去做的事情都有了专门的空档,愿望清单可以一项项地去实现,生活体验可以逐一去完成,青年个体获得了疲惫生活之外的片刻喘息,也借由这些自主把握的时间填满个体无限的自由想象。

四、“备考年”(gpa year):被异化的“间隔年”与另类内卷实践

“间隔年”现象的出现,原本是为了消解当下现实生活的迷惘与不满,短暂跳出既定的程式化的生活轨迹的个体选择,利用这段时间作全身心的休整,慢下来回归生活本身,探索并寻求多样化的生活体验,其本质是对抗社会时钟的暂停,是对社会规训的勇敢说不。但为何在中国的社会情境下,“间隔年”(gap year)却被异化为“备考年”(gpa year,gpa指平均学分绩点),以另一种内卷化的方式呈现出来,甚至只是换了条平行赛道的继续竞争而已。这显然已经背离了选择“间隔年”的初衷,追求自由的人生,却陷入了难以自洽的旋涡。那么为何会这样,其背后所蕴藏的深层逻辑是怎样的?

1. 从“gap year”到“gpa year”:“间隔年”的本土变异

中国人的gap year,是高四,是大五,是休学,是考研二战,是考公考编考托福考雅思的三四五战,由此中国式的“间隔年”被戏谑为“备考年”,是从“gap year”到“gpa year”的异化。这一年并不是用来休息、旅行或者体验生活的,也不是短暂停下来进行人生探索和重新规划的,而是用来实现弯道超车的绝好契机。

“我是去年从英国硕士毕业回国的,回来之后的生活倒也简单,就是每天在家刷题,为了增加上岸率,我把能报考的编制岗位都报名了,一整天要不停地背背背写写写,有时候学累了,恍惚间我觉得又回到了高三时期。”(受访者:小白)

“我考研初试就被刷了,也是因为考前生病导致考场上昏昏沉沉不在状态,复习的时候花费最多时间准备的数学考得一塌糊涂,我觉得很稳妥的英语也没考好,我觉得挺不甘心的,所以想再试一次。这两年考研人数太多了,其实我也不确定再来一年能不能考上,但是现在本科学历根本没有竞争力。”(受访者:小于)

就业市场的激烈竞争局势,使得考研成为延缓就业、增加竞争力的出路,但随之而来的是学历贬值的尴尬现状,陷入无穷无尽的新一轮备考。一辈子都在卷的中国人,连休息都不能堂而皇之,如果想要真正意义上的“间隔年”,既不工作,也不考研考编的话,自然就会被外界贴上“躺平、啃老、不务正业、摆烂的一代”等标签。因此中国式“间隔年”实践,只是打着“间隔年”的旗号,实际是被明确的备考目标、紧绷的神经和一刻都不敢松懈的学习填充着,是锚定“上岸”的全职备考年,也是被异化的另类内卷实践。

2. 应届生身份桎梏下的策略性延期毕业

就业市场对应届毕业生有着政策倾斜,在诸如岗位设置、招录人数和办理落户等方面都有优惠政策,专场的校园招聘会给予应届毕业生职位支持。由此可见,应届生身份是求职时具备加分项的隐形筹码,在求职市场上极具优势,但同时不符合应届生身份的求职者则面临着被区别对待,遭遇就业歧视,还要挤入竞争难度更高的社会招聘。特别对于“间隔年”实践所造成的简历空档,不仅会被人事再三追问盘查,问及毕业后不去工作的缘由和这段时间所做事情,甚至会在简历初筛的阶段就被淘汰,并被冠之以“不求上进、吃不了苦、能力不足、不够优秀”等污名,徒增求职难度。

面对这样的现实困境,部分青年为了保住应届生身份,甚至不惜采取策略性的主动延期毕业,给自己多一年的准备时间来增加个体竞争力。

“高校竞争太卷了,所以我论文主动拖延提交送审,就是想趁着这段时间再多积累些学术成果,最好多投几篇C刊,拿到几份offer了再走毕业流程吧。”(受访者:小田)

“我以身体不适没办法按时完成论文为由向学校申请延毕一年,这在我看来是最优选了,这一年时间我想把精力放在考试上,学校有浓郁的学习氛围,住在宿舍去图书馆也很方便,考公考编报考时还能选择应届生岗位,万一实在不行要找工作了,应届生身份也能保住,所以我延毕的事情,虽然我家人都挺不理解的,但我自己考虑清楚了。”(受访者:张岩)

这种主动延期毕业的选择,是个体基于自身情况,权衡利弊后所作出的策略性gap。在访谈中笔者了解到,为了对抗学校不予批准延期毕业的申请,部分学生甚至采取主观的故意挂科、敷衍应付预答辩并漏洞百出,故意错过毕业流程的时间节点等刻意行为来达到延毕目的,这也折射出他们面对应届生身份桎梏的消极无奈之举。

3. 功绩社会下的竞速心态

我们身处高速运转的现代社会,且每时每刻都需要面对生活中充斥着的不确定性,而为了更快更好地适应节奏以免被淘汰出局,青年群体卷入注重“绩点-排名-考核”的功绩社会中[17],并习惯于自己卷自己。我们的人生被量化为各种阶段性指标,细化为一张规范性的社会时间表,什么年龄干什么事,我们必须遵从社会施加于个体之上的生命历程规范,在各个时间节点相应地完成读书、升学、工作、结婚、生娃等人生大事,这样才符合主流社会的期待,才算是完成了人生的绩效考核。

人生被放置到一条永无止境的竞速游戏赛道中,我们要不停地与他者相比较,太害怕掉队的感觉,而要拼命努力地追赶社会时间[18]。即便选择“间隔年”,但还是会因为gap而有羞耻感,在短暂的放松、娱乐的时候产生一种如影随形的强烈的负罪感,gap期间也无法坦然地享受这段时光,永远无法真正放松,会因为想到别人都在努力,那么自己有什么资格停下来休息而羞愧不已。

因自己什么也没做而焦虑恐慌,害怕自己的人生被虚度,而人生必须时刻做出“有意义的事情”,这条赛道上我们甚至不允许自己暂停下来,因为暂停会被解读为偷懒懈怠和自甘堕落,是生活沦为混乱失序的开端,生怕一旦停下来就会被拉入万劫不复的深渊,所以“间隔年”成为我们平行赛道的竞速游戏,在看似“暂停下来”的时间里,在竞速心态驱使下我们仍在马不停蹄地向前追赶。

4. 同辈压力、年龄焦虑与身份停滞的恐慌

作为对抗社会时钟的选择,当同龄人都按部就班地奔向下一站时,跳出主流轨道的“间隔年”实践,势必要面对与同辈群体节奏不一致所带来的脱节感,以及人生选择不同带来的参差感。

“身边的人都在考研考公找工作,而只有自己在gap,真正漫无目的地走走停停享受生活,在海边小镇一住几个月地做义工,所以我常常会有种不务正业的愧疚感,甚至质疑我这种选择到底对不对。”(受访者:小马)

“最近看到以前的好多同学都在朋友圈晒考研录取、考编上岸的近况。我与他们的差距越来越大,以后可能都没有共同话题了,我还挺失落的,说不清是孤独还是后悔了......”(受访者:豆豆)

与同辈群体的惯常比较,以及清晰感知到的与同龄人渐行渐远并随着岁月累积而无法弥合的鸿沟,都加深了选择“间隔年”实践的青年自身的焦虑感。因为害怕因步履停滞,没有跟得上社会时钟而被同辈群体远远超越而甩在身后,担忧未能完成与生理年龄相关的角色预期[19]。

这些“间隔年”青年焦虑地陷入精神内耗的状态中,既无法真正悠闲地度过“间隔年”,探寻和重启自己的人生,也无法坦然地享受这段时间可能给自己带来的全新改变,反而陷入一种焦虑恐慌的情绪。会因为“让自己停下来”而羞愧不已,甚至有的会假装在同步学习,以“表演式的gap”来宽慰自己,试图掩盖“间隔年”选择会带来的不确定性后果。既想要gap,但又恐惧偏航带来的后果,所以患得患失地度过“间隔年”,这样既没有收获世俗意义上的成功,也没有体会真正gap带来的快乐。

媒体叙事的偏好,是讲述年轻人的成功故事并以此作为激励社会大众努力进取的动力,诸如“23岁成为中国最年轻教授”[20]、“38岁增选最年轻的中国科学院院士”[21],天才少年一度是媒体争相追捧的报道对象,年龄似乎是一个异常重要的身份标签,每个个体都急于证明自己,一心想要快点成功,35岁甚至成为分水岭。

被时间所鞭策,我们一刻都不敢停下来,时间焦虑成为普遍的社会心态表征,我们的社会仿佛不允许有暂停机制,你可以摸鱼,可以混日子,但千万不要停下来。这也解释了缘何中国式“间隔年”如此“水土不服”,甚至被异化为另类的内卷实践呈现出来。

五、结语

中国式“间隔年”现象,深嵌于社会结构性的就业困境,又脱嵌于“为自己而活”的自主意识觉醒的个体化社会,既可视作个体对抗社会时钟的“暂停”,也可视为个体希冀探索更多生活可能性的自由想象。依照差异化的支配逻辑,中国式“间隔年”实践呈现出迥异的类型表征,作为疗愈焦虑与内耗情绪的出口,“间隔年”以物理时间的暂停给予个体片刻喘息,身心疲惫的青年短暂地从既有轨道抽身而出,在自己的时区以做暂时休整,因此“间隔年”现象彰显着积极意涵。

某种程度而言,暂停可谓系统内嵌的自我保护装置,暂停不仅是可以的而且是必要的,逆社会时钟也并不可耻,跳出来是为了更好地回归。但本研究发现,中国式的“间隔年”实践却背离其初衷,看似脱离主赛道的对抗社会时钟,却被异化为另类的平行赛道的内卷竞争,“不敢停下来”的竞速心态作为深层逻辑似乎可以妥帖解释,并折射出我们所处的时代底色。

励志影片《阿甘正传》传递出“人生就是在不断奔跑”的生活哲学,于是我们总是被教导要不遗余力地朝前跑,强调日常生活中的一切安排都必须是“有意义的”,而至于努力奔跑追逐的目标到底是什么,怎样才算是“有意义”的人生却未曾真正想明白。不断加速的生活节奏带来了结构化的普遍焦虑,我们的日常生活受到时间挤压,并被延长的工作时间所占据,社会是加速的,而个体面对“应接不暇”的社会安排,身心疲惫和心态焦虑则是必然的结果[22]。

需要指出的是,“间隔年”实践并非消极地逃避现实,“间隔”的时间恰恰可以作为青年个体充实并提升自己、思考并调整规划、探索并明晰目标的积累契机。社会语境下也应摆脱单一的价值评判标准,社会层面上给予“间隔年”群体更多的理解与配套支持,助力于消解青年群体的迷惘与内耗,允许青年群体在一定范围内的探索与试错,并帮助他们更好地适应与回归。人生的意义其实就是实现自洽,看淡外在的社会评价体系,有能力坦然享受松弛感,也拥有随时重启人生的勇气,毕竟人生不是轨道,而是旷野!

参考文献:

[1]敖成兵.解读中国内地年轻人青睐“间隔年”现象[J].前沿,2012(22):118-119.

[2]张钟月.英国青年的“间隔年”现象[J].当代青年研究,2015(3):94-99.

[3]陈艳萍.国外高等教育中“间隔年”的缘起、发展与意义[J].现代教育科学,2014(9):77-80.

[4]陈艳萍.国外高等教育中“间隔年”探析—以普林斯顿大学为例[J].教育与考试,2015(1):85-88.

[5]敖成兵.行走间隔年:当代中国青年的人生阶段性选择[J].中国青年研究,2013(8):86-90.

[6]敖成兵.间隔年与当代中国青年的自我精神拯救[J].北京青年研究,2014(3):13-19.

[7]敖成兵.间隔年与中国青年社会化[J].当代青年研究,2013(1):81-84.

[8]王尧骏,张姗姗.间隔年:“95后”学生毕业的另一种打开方式[J].教育评论,2020(2):3-10

[9]饶懿,陈竹“.间隔年”看上去很美[J].决策探索,2013(11):28-30.

[10][12]田学军,蔡妍,文涵.间隔年践行的中西方比较研究及其对中国大学教育培养路径的启示[J].江苏第二师范学院学报,2019(5):88-92.

[11]搜狐新闻.今年考研录取率或不到两成,考研落榜生路在何方[EB/OL].https://learning.sohu.com/a/669354284_121672188.

[13]张渺.如何破解大学生就业难[N].中国青年报,2023-04-11.

[14]郭贝贝.劳动力供给与结构性就业矛盾:特征、冲击与纾解[J].当代经济管理,2022(12):73-80. [15]胡珊,郑作彧.中国人生命历程的环扣结构与世代叠加[J].中国社会科学评价,2022(4):95-108. [16]郑作彧,胡珊.生命历程的制度化:欧陆生命历程研究的范式与方法[J].社会学研究,2018(2):214-241.

[17]蓝江.功绩社会下的倦怠:内卷和焦虑现象的社会根源[J].理论月刊,2022(7):5-11.

[18]黄丹.竞速游戏:从时间规训到时间管控[J].中国青年研究,2022(6):20-28.

[19]于桐月,崔忠洲“.90后”大学生的年龄焦虑:媒体建构与社会预期的分析与解读[J].青年探索,2020(1):69-79.

[20]搜狐新闻.中国最年轻教授刘路:21岁攻克世界级难题,23岁被破格聘为正教授[EB/OL].https://learning.sohu.com/a/627998094_121628732.

[21]网易新闻.38岁当选最年轻院士的他,发Science[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/HLTRJA4805169FIR.html.

[22]伍麟.社会焦虑的时间视角[J].哲学动态,2013(5):80-85.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:李春瑶(华东理工大学社会与公共管理学院博士研究生)