随着社会工业格局的演变,女性获得了更多的就业机会,但长久以来的性别分工惯性尚未改变,这要求她们频繁地穿梭于工作和家庭之间,在“职场女性”(working mother)和“消费主妇”(Mrs.Consumer)的角色之间来回切换[1]。网络与智能技术在家务领域的创新性应用,如网购买菜、数字育儿、线上缴费、智能扫地机等实现了劳动的数字化、自动化,帮助女性减轻了家务负担。

与传统家务劳动相比,家务数字化调动了更多的技术与社会资源,并深度地融入了通信、物流、网络等城市基础设施之中。家务数字化似乎让女性的生活相较于母辈而言更为轻松,媒体新闻、广告文案、社会舆论也营造出一种“数字技术解放女性”的乐观叙事与社会话语[2][3]。

家庭内部的身体和情感劳动与更多的硬件设备、软件应用、社会关系绑定在一起,这一方面要求家务劳动者更新原本的劳动方式,学习、熟练使用大量的新技术;另一方面,原本需要身体在场与操演的家务活动被挪移至数字空间,女性似乎成了数字时代的“田螺姑娘”,劳作与付出变得越发“不可见”了。

那么家务数字化如何解放了需要兼顾家务劳动与职场工作的女性群体?家庭空间中的身体操劳转化为网络空间中的数字劳作,又给女性带来了怎样的新困境与困惑?对上述问题的探究构成了本研究出发的起点。

一、家务的数字化与隐形性

数字化家务是指需要借助或依托数字技术来完成的家务劳动,可分为“传统家务的数字化”与“数字化带来的家务”两种类型。“传统家务的数字化”是指家务活动本身在数字技术出现之前就存在,但随着数字技术进入家庭领域,部分家务劳动可以借助新硬件设备或软件服务实现“线上处理”或“自动化完成”。如买菜这项家务劳动在中国的大中城市已经基本实现了数字化,《第51次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年底,社区团购覆盖用户规模超6亿人[4]。

此外,人工智能技术与智能家居设备进入家庭领域,又将家庭数字化向智能化、自动化方向推进。例如,普及度最高的智能扫地机器人基本实现了家庭清洁的“自动化”。“数字化带来的家务”是指数字技术进入家庭带来了以前没有的家务工作,例如在过去十年中,家庭生活和学校教育的数字化增加了在线形式的家校沟通,微信群、QQ群的嵌入让家长与老师得以保持远程沟通,方便管理儿童的学习教育这项关键的育儿家务,也增加了“打卡背诵”“帮助孩子上传作业”等线下家校沟通中没有的任务。

数字化家务在帮助劳动者减轻家务劳动负担、提高家庭生活质量方面展示出巨大的潜力。但若从技术哲学的视角出发,我们也需要警惕,一方面人通过技术存在于世界,另一方面技术作为“座驾”也蕴含着“中介化力量”,即技术在使用过程中也塑造着人的身体行动、体验与交往,中介着人与世界的关系[5]。

其中,数字技术与家务劳动的结合,对个体、家庭与社会而言,最显著的中介化作用是“隐形性”。从劳动性质、社会分工层面来看,家务活动本身便具有隐形性的特征,而随着越来越多的新技术进入家庭空间,这种隐形性又呈现出怎样的新特性?本部分主要从劳动过程、女性主义、数字劳动三个维度出发,将隐形性作为一个敏感性概念使用,分析数字技术进入家庭空间后,家务劳动隐形性的变化趋势。

1. 从劳动效果“不可见”到劳动的离身性

家务劳动过程本身就具备隐形性的特征,近年来,日本“隐形家务”(又被统称为“无名家事”)概念的提出,将家务劳动“不可见性”的问题揭示出来,并引发了东亚社会的普遍关注与讨论。隐形家务是指“一般没人提起、说不出名字的、但又必须有人去做”的家务,包括“做菜前构思菜单”“洗衣服之前补充洗衣液”“为空了的垃圾桶套上垃圾袋”“把握日用品库存”等一共163项。

这些琐碎的家务源源不断,由于其劳动效果的“不可见”,做的人很少产生成就感,也无法得到家庭成员的赞美[6]。语言体现了我们对世界的认知的广度与深度,因此,越为重要的领域就包含了越发细致、丰富的命名概念。在日常生活中生发出的“无名家事”,这一概念命名本身就映射了社会整体对家务劳动的忽视。

无名家事将家务劳动效果隐形的问题呈现了出来,而数字技术的人力劳动替代性、数字平台的中介性与身体活动到信息活动的转化,导致了家务劳动过程本身的“不可见性”。

马里安·克莱恩(Marion G.Crain)等人在《看不见的劳动:当代世界的隐身工作》中提出“离身劳动”(disembodied labour)的概念,指的是基于数字技术的劳动出现时空的泛在化的特点,劳动在空间上是分散的,它可以在任何地方进行,包括私人住宅、公共咖啡厅、职场空间等等;在时间上也是分散的,比如在朝九晚五工作的间隙,以及周末和假日[7]。

商品流通系统、家政服务市场构成家务劳动的社会化、智能化支持网络[8],数字化家务的主要操作界面是手机。与冰箱、洗衣机这种家庭公用技术物品不同,手机具有更强的私人化特征,因此一般情况下由个人单独使用,无法在家庭中公开可见。

手机的操作还具有脱域性的特点,不像操作微波炉或电饭煲那样需要具身、具体的接触性操作。例如女性可以利用上班时间远距离完成食材采购任务,因此个体在通过手机的交互界面单独进行家务操劳的微观过程很难被其他家庭成员直接了解[9]。家务劳动过程中的人-人、人-物的直接接触和互动转变为“人-平台-家务活动”的操作链条,这导致家务活动本身也成为一种“看不见的劳动”。

家务与数字平台的结合(在线购物、在线家政服务平台等)改变了家务劳动中主体与客体的关系。技术与家务结合,发掘了家务劳动的商业价值,家务在“名”的层面显著提升,如“生鲜电商”“社区团购”“全屋智能”成为资本领域近两年的热门概念。但一些数字化家务劳动的成果也具有“不可见性”,例如对家庭电脑的整理、基于儿童智能手表的信息沟通、家长微信群的沟通,这些非物质劳动过程及其成果都隐藏在了智能设备的界面之中,劳动主体之外的其他家庭成员无法察觉。

2. 从身体性的无偿劳动到数字化的幽灵劳动

阿琳·卡普兰·丹尼尔斯(Arlene Kaplan Daniels)最早从女性主义的视角出发,提出了“看不见的工作”(invisible work)这一概念。她深刻地揭示了家务工作被视为无偿劳动导致女性文化和经济上被贬低的现象[10]。随后,这一概念被扩展到描述各类女性化的再生产劳动,如家政工作[11]、母乳喂养[12]、情感劳动和护理工作[13]。

艾琳·哈顿(Erin Hatton)从文化、法律、空间三个角度分析了“隐形劳动”的内在生成机制:社会文化机制是指劳动因霸权文化意识形态(性别、种族、阶级、能力、性、年龄等)而被视作理所当然或贬低;社会法律机制是指那些所谓“隐形劳动”的范畴被法律文本中关于“就业”的正式规定排除;社会空间机制是指有些工作范畴常常处于文化所定义的工作场所之外。这些机制是相互交叉、相互构成的,掩盖了发生在私人家庭或正式工作场所进行的工作[14]。

上述隐形劳动的共性在于,工作没有报酬或酬劳过低、未被承认或被低估。由此可见,“隐形劳动”可以归结为对某项劳动本身的轻视和边缘化,或指对劳动过程和劳动成果的掩盖或忽视。在家庭的数字化劳动中,女性掌控了家务工作时间与空间的主动权,她们在数字化家务实操流程中起到关键作用—前端的决策与沟通、中间的对接、后端的收尾。但与传统的家务劳动无异,这种劳动仍是无偿的、非生产性的,并且在技术中介过程中,她们的劳动被“折叠”、隐匿。

一方面,家务劳动与数字化劳动的结合,进一步加剧了家务劳动的隐形程度。在对数字化工作的研究中,玛丽·L.格雷(Mary L.Gray)指出我们习惯并乐于接受人工智能等技术带来的自动化服务,但人工智能的荣耀一半应归功于它冒名顶替了那些默默完成工作、有血有肉的真实的人并窃取了他们的劳动成果,在众多自动化技术背后存在着一批“销声匿迹”的影子人,即“幽灵工人”(ghost workers)[15]。如果说“幽灵工人”是在生产领域中负责自动化工作流程“最后一公里”的人,那么家庭中的女性则构成了数字化家务背后的“影子人”之一。

另一方面,数字技术的中介性与连接性也带来了劳动中肉身的“消失”。这里的“消失”并非指家务劳动脱离了物质的身体,而是指与传统家务劳动过程中显著的身体劳动相比,数字化家务中身体参与度大大降低了,数字技术重新装配了女性劳动的身体姿态。以静态的坐姿取代身体移动和操劳,劳动的肉身“藏身于屏幕之后”(behind the screen)[16],因此数字技术降低了家务劳动中身体的“可见性”,造成劳动主体的付出被遮蔽。

二、研究问题、对象与方法

家务劳动一直被女权主义学者理解为塑造性别压迫和规训性别身份的一个关键场域[17],数字化家务以其高效省力的优点掩盖了家务劳动主体的投入,但家庭内的数字劳动不仅在实际生活中成为一种隐形的付出,在学术领域数字化家务与女性数字化家务劳动的相关研究也付之阙如。

因此本文以隐形劳动的视角切入,思考数字化家务实践及其对女性的影响,提出以下研究问题:在数字化家务中,智能设备与应用平台的技术中介性与劳动离身性如何使女性的家务劳动隐形化?“数字化”对肩负工作-家庭双重劳动的现代职场女性造成哪些负面影响?社会与技术如何共同塑造数字时代的性别家务处境?

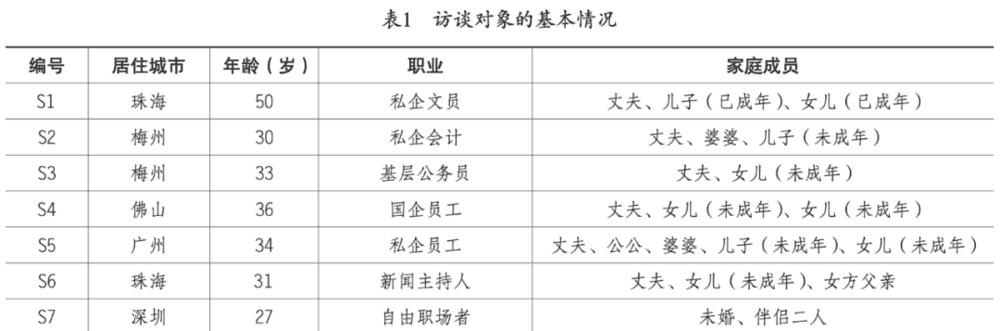

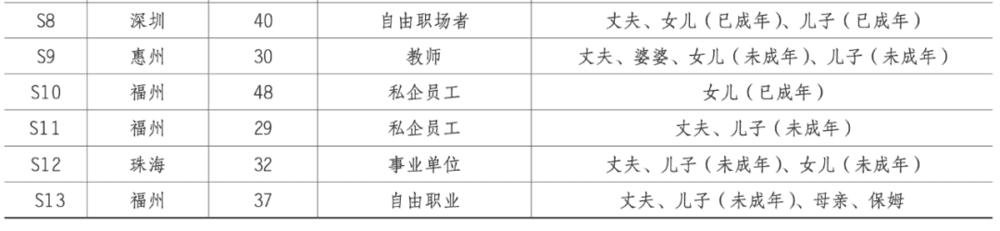

本研究采用半结构式访谈的研究方法,选取了来自东南沿海省份一线、二线和三线城市的共13个家庭。受访者来自不同城市,处于不同的社会经济发展水平,以避免形成一个过于同质化或单一来源的参与者群体。

访谈对象的年龄在27~50岁,平均年龄为35岁,除了一位受访者未婚未育,其他12位受访者均为已婚已育状态。她们从事的工作类型多样,家庭成员组合多样,由于职场工作繁忙,都长期使用手机以及各类应用软件完成或转移家务劳动。

每个访谈的时长为90~130分钟不等,访谈提纲涉及数字设备使用、数字化家务实践细节(包括家庭日用品的网购、社区团购、与老师保持线上沟通、智能家居使用、生活线上缴费、家庭电子资料整理等)、家务劳动分工、人口统计学因素等。此外,研究者也通过朋友圈、抖音、小红书等社交平台关注对方的生活状态,从更多维度了解研究对象。

三、“田螺姑娘”的进化:界面家务、情感劳动与角色切换

过去对家务劳动的定义都偏重于身体活动与体力劳动,如做饭、购物、清洁、洗衣等,大多数对家庭劳动的研究忽视了家务劳动的非物质层面[18]。随着数字技术嵌入家庭,以非物质实体为劳动对象的、去身体化的家务劳动类型大幅增加。

伴随大量家务活动转移到手机上操作,媒介技术的中介作用与网络互联共享的机制也在主动或被动地赋予家务活动界面隐身、界限不清等特点。因此,“不可见”成为数字化时代家务活动的主要特征,也为家庭中的女性带来了过度连接、情感劳动与信息焦虑等多重负担。

1. 不被认可的劳动:拇指操作与界面劳动

数字技术将大量家务劳动转化为以手机为载体,以App为操作对象的“界面劳动”,这改变了家务劳动原本的身体姿态和空间位置,使其成为家人既看不见又感知不到的“拇指操作”。传统家务劳动女性要穿梭于厨房、客厅、菜市场与商铺等各类场所,身体的移动性实现了劳动的可见性。

家务数字化的本质是“中介化”,将对实体物品的劳动转化为对数据的处理,将现实空间的活动转化为界面的交互。这就要求女性固定在一个空间之中,面对着屏幕,原本站立、运动着的身体劳动被或坐或躺的姿势替代。

线下购物:A. 走出家门、来到市场/超市(空间位置变化、身体劳动)—B. 挑选、砍价、付款(身体劳动、脑力劳动)—C. 离开市场/超市、搬运回家(空间位置变化、身体劳动)

线上购物:A1. 拿起手机、打开生鲜电商App(可能在若干生鲜电商App之间进行对比、跳转)—B1. 挑选(搜索并基于商品图片、说明进行想象)—B2. 付款(包括折扣、优惠政策、满减、凑运费的计算)—C1物流系统的配送

以线下、线上买菜这一日常家务劳动过程为例,可以发现,线下买菜中,劳动者涉及更多实体空间的位置变化(从家移动到市场/超市、辗转或驻足于各类商品区、最后携带商品回到家中)和直接的人、物接触。此外,挑选、砍价、搬运等流程也要求劳动者付出更多的体力劳动。

而线上买菜则是一种典型的“拇指操作”:从浏览商品详情、将商品加入购物车到计算满减优惠,都是通过手机页面的跳转、滑动、点击完成的。拇指操作的背后是平台、界面、算法的人货信息匹配过程,极大地节约了购物类家务活动的时间与交易成本。

但也有受访者S3指出:“网购看起来比线下购物更轻松,但是在网上挑选商品,需要思考买什么、研究怎么买,过程也是很累人的。”

访谈中年纪偏大的女性对线上买菜更为排斥。平台与界面替代家务劳动者的身体活动与移动性的同时也将直观的感官体验截除,购物“从直觉到逻辑”的转变在一定程度上也增加了家务活动的困难性与复杂性。

女性群体的在线家务中真正消耗的是与信息相关的数字的脑力的劳动。艾莉森·达明格(Allison Daminger)将脑力层面的家务分为四个层级:(1)预测需求;(2)确定满足这些需求的选项;(3)在这些选择中作出决定;(4)监测结果[19]。这些脑力层面、认知层面的工作具有碎片化且无处不在的特质,容易让女性执行者感到繁重负累,同时它也被隐藏在人脑与技术界面之中,其他家庭成员多难以察觉。

此外,平台化和数字化背后的资本与利益引导家务活动向个人关系网中渗透。原本仅限于家庭内部的采买活动变成一种线上的社会资源动员,例如一些活动要求用户通过转发链接邀请好友助力。数字时代女性的家务劳动呈现了一种不同于传统社会的线上支持方式,“我每个月都要麻烦微信好友助力拼多多,我知道这非常耗费人情,所以平时会多在群里活跃一下,积极给她们朋友圈点赞评论。”(S2)

女性劳动者也可以通过帮对方“好友助力”来形成“人情债关系”,以维持人际互助与合作。“美团买菜、双十一抢购、滴滴出行……我的同学群基本上已经变成了一个助力群,大家每周都抛出很多链接来,我看到就会助力,助好了还会在群里接龙,让别人知道我助力了,这样自己下次需要助力的时候就没有心理负担。”(S7)

组团买东西、玩游戏领取红包或是预售期抢单等导致女性家务劳动者呈现一种劳动、娱乐、社交并存的新家务模式,“消费主义”“她经济”的文化批判又进一步掩盖了女性数字化家务的繁重,贬低了劳动的价值。

综上所述,基于界面的劳动过程具有家务劳动、社交沟通、休闲娱乐界限不清的“模糊性”特征。智能手机具有多任务性与功能混杂的特点,各种分散的、无形的、碎片化的数字任务往往同时共存。因此与现实世界家庭空间与工作空间、娱乐场所界限分明的情况相比,家庭成员甚至家务劳动者本人都很难区分劳动与娱乐的界限,劳动被误解为玩乐造成了数字家务中新的家庭矛盾。

“这些工作真的很难被别人看到,我婆婆都觉得我在‘休息’,因为她看到的是我一天天总抱着一个手机在玩,看到的是‘双十一’有那么多快递,还责怪我怎么又乱花钱。”(S5)“有时候干了一天活,网购日用品、帮助孩子完成线上家庭作业、整理家庭电脑,最后什么‘证据’也没留下,别人会以为你快活了一整天。”(S12)

家庭成员仅能看到个体在使用手机的姿态,家务劳动的过程可能被其他家庭成员看作“放松”“娱乐”“冲浪”,由此淡化了家务执行者所花费的时间和努力,导致“数字化家务”不被家庭成员认可,甚至不被视为真正的家务劳动。

2. “无声”的情感劳动:线上家校沟通与关系管理

数字技术使得人与人之间的联络和信息分享行为变得迅捷,家务劳动者可以通过微信等通信平台与家人、各社会主体保持联系,以便沟通和处理与家务、育儿相关的事务,但这也带来了线上的情感劳动与关系维护。情感劳动是阿莉·霍克希尔德(Arlie Hochschild)在《心灵的整饰:人类情感的商业化》中提出的概念,是指劳动者通过整饰自己的情感、压抑或控制情绪的表露从而在服务中为顾客营造合适的心境。无论是在服务业还是在家庭领域,情感劳动都主要由女性来承担[20]。

互联网平台将家务劳动“关系化、社会网络化”,也将女性卷入更多的复杂关系之中。首先,数字技术扩展了社交网络,增加了家务劳动者所连接的人与关系的数量以及关系维护的成本。女性不仅要应对家庭成员的情感需求,还需要进行线上的情感表达或情感管理。访谈发现,子女处于幼儿园、小学阶段的母亲承担了较多的线上情感劳动任务。

S4有一个正在上小学一年级的女儿,她坦言家校沟通是自己和身边不少同事的一大难题,“有的群只给进一个家长,小孩上学一个月,自己就加了七八个群,小学班级群、老师-家长群、家长交流群、接送群、诵读打卡群、兴趣班群等等,还加上了老师与其他家长的微信”。

中国社会作为一个情理社会,维护关系传统从线下转移到线上,“妈妈们”需要进行大量的线上沟通来营造、维持一种“熟人”式的关系[21]。例如,“每逢节假日在群里给老师发祝福”“回应其他家长发来的微信祝福”“担心自己不在群里‘跟队形回复’会给老师或者其他家长留下不好的印象”。(S4、S8)

线上交往中他人隐藏在屏幕之后,主体之间的交流多以无声的文字交流为主,形成了一种不同以往情感劳动的“无声的劳动”。这类线上的无声劳动相比传统的情感维系而言复杂程度更高。线上社交脱离了具体的时空场景,“无声”的文字交流会影响交流者的感知想象。此外,社交线索减少,动作、神态、表情等非语言符号趋于弱化还会导致意义传达的暧昧性、互动过程的猜疑性。

受访者表示常常对文字传达意义有无力感,“和老师微信沟通的时候害怕措辞不当,让老师误解,所以我都会提前在自己微信对话框里编辑好文字,很多时候都是码好几遍才觉得得体。”(S9)“担心文字传递不到位,还要努力找一个合适的表情包来表明此刻的情绪。”(S8)受访者在家校沟通这类情感性家务劳动中,需要在文字表达方面投入大量精力,甚至需要精心筛选表情包来为无声的文字做“情感补偿”。

零散琐碎的信息要求劳动者随时从正在进行的活动中抽离出来,转换情境、上线应答,即便在工作过程中也需要思考“如何更妥善地回复老师的私聊信息”。(S8)“学校的微信群我全部都置顶了,因为害怕错过什么重要消息,每天都要通过微信处理各种信息,有时已经紧绷到幻听微信语音提示,无论是工作还是下班回家都会习惯性地不断抬起手机等屏幕亮起,确认是否有新的消息,要如何回复。”(S4)线上情感性的无声劳动不仅在研究中难以测量,劳动者也难以说清楚具体花了多少时间、投入了多少情绪在其中。

3. “在群中”的信息劳动:多任务并行与角色切换

借助数字技术,个体可以在多个平行情境下进行前后台转换,同时进行多种社会交流互动。数据显示,现代人每过6.5分钟就会看一次手机,一天看150次[22]。数字化家务的“去实体化”虽然成功减少了在实体空间执行一系列物质任务所需的时间和由此产生的疲惫,但这一“解放”的时间立即被技术与平台带来的复杂任务所吞噬。正如乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)所言,男性的一生很少受家庭事件的影响,而女性却常常在家庭和制度之间过着矛盾的双重生活[23]。

比如,在社区团购中很多女性被无休止的微信群消息刷屏,被平台推送的广告烦扰,但又不得不接受平台规则的制约,从而产生无力感。“感觉为了网购加了很多群,有时候就是一个群只卖一种类型的产品,但你必须进群才能买,然后会有很多商品信息、图片、视频频繁地在群里或者是朋友圈刷屏,我会觉得对我有点干扰,因为我的工作群已经很多了,但是如果你屏蔽这些群,又会担心错过很多有用的信息。”(S3)

职场女性由于长期处于工作、家庭多线程的任务联系和对接中,一天中可能有15个小时以上都在和社交平台中不断涌现的信息打交道。这样的持续联系一旦中断,就会让处于家庭信息联系中枢的女性产生错失重要事件的恐慌和焦虑,即信息错失恐惧症(“Fear of Missing Out”,简称“FOMO”,狭义上指人们担心错过社交活动,广义上指惧怕错过重要信息[24])。

受访者S12表示她只要一离开手机或息屏,就会担心错过什么重要信息,在任何时间缝隙中(吃早餐、等车、走路时)都会忍不住频繁掏出手机打开应用软件查看和回复消息。

未知让人恐惧,全知则让人焦虑。与“信息错失恐惧”相对应的,则是“信息疲劳”。韩炳哲在《在群中:数字媒体时代的大众心理学》中提及“信息疲劳综合症”(Information Fatigue Syndrome,简称“IFS”),这是由过量信息引起的一种心理疾病,患者分析能力不断下降,无法集中注意力,普遍焦虑,或者失去承担责任的能力[25]。

“我有两部手机和两个微信账号,本来打算分开来,一个是工作用的,一个是私人生活用的。但是我发现我根本没法分开,所有的时间里我都必须轮流查看两部手机的信息。这个手机信息提示声响了,我知道有工作要找我了,那个手机电话响了,我知道家里有事要找我了。”(S11)

“如果一大早上就接收了很多信息,我午睡的时候就会很焦虑,感觉好像有很多事情等着我去做,但我还没做。醒来之后,思维会很跳脱,注意力也不集中,在做某件事的时候突然想到另一件事,经常把自己吓一跳。”(S6)

四、家务的技术化与劳动的性别再分工

家庭数字技术的使用常常被认为是一个价值中立的过程,它使生活更容易、更有效率、更有生产力。乔琳娜·西纳南(Jolynna Sinanan)等研究者在“家庭自动化的性别与代际研究”中却发现,技术很少是纯客观的或价值中立的,而是在社会性别关系中建构出来的,实际运作会进一步加强家庭中不平等的性别动态[26]。为了家庭生活的正常运作,投入数字化家务中的劳动往往在家庭成员中不均衡地分配。

13位访谈对象的家庭中,不仅家校线上沟通、线上买菜等传统家务的数字化的主要承担者是女性,一些新智能家居设备的接入者与使用者也主要是女性。与数字技术“男性气质”的社会刻板印象不同,在家庭空间中女性/母亲是采用数字技术管理、计划、组织与执行家庭内部活动的“话事人”。数字鸿沟的消解让女性与男性家庭成员获得均等的网络接入机会,但为何在家庭内部,数字化家务仍然被打上“女性化”的标签?家庭内部的数字技术是如何逐渐与女性绑定的?

1. “精致化”与“松弛感”:技术与平台的女性化宣传共谋

数字化家务的“女性化”其实是一个社会与技术共塑的过程[27]。社会层面,受传统性别观念的影响,家庭技术的设计、推广与使用都被赋予性别化的意义。技术女性主义者认为技术到达家庭时就已经被打上了性别议程的烙印,并定义了它们适当的操作者[28]。就像电动化的家用电器主要是向妇女推广的,她们被推崇为守门人,负责整个家务劳动过程,因为她们被认为是最有能力利用它们为大家谋福利的人[29]。

一些智能化的家庭技术在设计和宣传时也被定位成为妇女量身打造的“妇女帮手”,例如扫地机器人的广告多涉及“解放女性双手”“妈妈无须担心”等广告词,或以“男性花钱送给太太或妈妈的礼物”的话语进行宣传推广。女性的现实家务处境是在话语、符号携带的不平等态度中建构出来的。

技术层面,平台算法推荐机制不仅在潜移默化中建构性别化的数字家务处境,还对数字化家务的劳动成效塑造了更高的标杆与示范榜样。在平台的用户画像中,性别识别、群体划分是最为基本的算法功能,用户的线上购买记录、浏览数据会暴露出个人的性别与所处人生阶段。平台算法也会将对部分女性用户数据“深度学习”的成果,以协同推荐的方式作用于其他女性用户,最终形成了“女性算法”。

如在小红书上,平台会推荐给女性用户关于线上购物、育儿经验、家居好物品的经验贴。而数字家务产品也通过各种种草帖、达人分享的方式塑造了一种更为精致化、细致化的“数字家务消费主义”幻景,如“沙发底床底用扫地机器人,中产阶层家庭必备戴森吸尘器,大户型必备智能拖地机”。

受访者S5认为:“以前哪有这么多必须做的家务和育儿任务,现在社交平台层出不穷的所谓黑科技策略,好像不这么做就会落人一等。”不少帖子中还强调了女性可以借助这些自动化、智能化的设备“毫不费力”地打造一个“精致”的生活空间。

数字化家务影像投射出一种完美的现代家庭生活,她们的“母职”形象不再是传统意义上忙前忙后、忍气吞声的家庭主妇,而是一个科学理性的、善于利用技术解决生活难题的“松弛感”新时代女性。虽然近年来正在兴起的爸爸博主也通过自我呈现的方式试图打破性别规范、实现父职理念的转变,倡导家庭内的性别平等[30],但在平台海量的“女性-家务”信息流中仍是沧海一粟。

性别和技术的相关性在人们的做法中得到表达和构建[31],当职场女性奔波于家庭和工作时,也会认为家务的数字化缓解了自身的困境,而较少反思其中的性别分工问题。

数字化家务性别化的建构过程超越了单一技术或平台,是一种社会层面的整体性联结所塑造的。例如技术的设计宣传、消费者的实践、自媒体的呈现、算法的学习与推荐、社会主体的技术搭配、家庭成员/两性之间的协商互动……在这条无形的流水线上,每一个环节都被编码了社会性别的意义,最终建构了以女性为主导的数字家务流程,但大多数人包括女性自身都没有意识到这些隐形的影响因素,而是将其视为一种个体的“自主选择”。

2. “自然化”与“年轻化”:技术的习得与数字反哺失败

家庭劳动的数字化离不开数字经验的支撑,乌尔里希·贝克认为现代化重构了家务劳动,技术的理性化进程覆盖了家务劳动。现代“孤岛式的生活”引发了家务劳动的“去技能化”[32],家务劳动夹在工业生产、有偿服务和拥有完善技术的家庭设备之中,使女性可以走出家庭,加入职场劳动,追求“充实”的生活,因此“家务的技术化”促进女性的自我解放。

网络基础设施与数字技术的普及化,消除了城市家庭内部数字设备与资源分配的性别差异。近年来,数字化与智能化的浪潮带来了家务劳动的“再技能化”的变革,但女性对智能设备知识和数字家务技能习得过程中所付出的努力却常常被忽视。不少女性通过主动地改造自身来应对技术变迁所带来的压力,但这些数字技能常常被忽视、被认为是不值一提的。

“对于我这种不是太擅长玩手机的人(数字移民),水电费、网费的线上缴纳刚开始是需要学习的,因为流程很复杂,当初学得很痛苦,下载安装应用、注册账户、绑定银行卡、寻找账单渠道等操作都没有人教,只能自己一点一点学习摸索出来。后来他基本不过问,都是默认让我负责(这项任务)。”(S1)“购买了扫地机器人之后,需要看教程去安装、联网、注册、建地图等,这些工作是我来做的。他到现在还不知道怎么用这个扫地机器人,但他也不屑于学吧,总说这像玩具一样。”(S5)

研究发现,数字化家务中的“数字反哺”往往是失败的,年轻的家庭成员往往无法说服家中的老年人改变以往的家务习惯。访谈发现,相对于协助家中长辈使用手机、电脑,进行线上社交与娱乐而言,老年人对线上买菜、线上预约家政人员等数字化操作,以及使用扫地机器人、洗碗机等家务智能家居设备的排斥心态更为强烈。此外,一些年长的家庭服务人员,如居家阿姨、钟点工也拒绝或排斥使用智能化的家务辅助工具。

访谈对象表示,“以前扫地、拖地基本是我妈在做,后来朋友送给我一台扫地机器人,我想教我妈用,但是她嫌弃还要用手机操作太麻烦。可是几千块的机器放在那不用也不合适,结果现在设置、启动、清理扫地机器人成了我的活……感觉有了智能设备,我反而要干的家务更多了。”(S13)新技术进入家庭造成了家务分工的重新调整,而老年群体对新设备的排斥与青年人技术反哺的失败,导致原本由家中长辈承担的家务项目转移给家中的年轻女性。

近年来,随着“新父职”理念的兴起,男性也在逐渐承担线上购物、联系维修等家务活动,但总体来看,数字化家务劳动的主力仍然是女性。有研究分析了数字经济发展对个人时间配置和家庭分工的影响,尽管数字经济的发展缩短了家务时长,但妻子的家务时长仍然是丈夫的两倍,在两性闲暇时长都逐年提高的情况下,丈夫的闲暇时长要高于妻子[33]。

访谈发现,一些在传统意义上归为男性的家庭工作,如家庭设备清洁、维护、修理和更换这种对体力与技术要求较高的劳动,也可能由于家政平台的引入转移给女性。“原本大家还有各自的分工,技术发展越来越方便以后,全成了我一个人做了,像清洗空调、油烟机,更换路由器、安装摄像头这些以前是他(丈夫)的工作,现在都我来和各种上门服务的公司对接。”(S1)由于可以通过各种家政平台预约家政人员上门服务,线上预约、对接的任务也顺其自然地由女性承担。

传统的性别分工、性别规范观念投射于数字技术的使用与家务劳动的实践上,通过人为选择、技术设置与社会互动,一些数字化家务被打上女性化的标签,归类为女性的任务。不少访谈者谈道,她们的家人会认为“女性天生擅长与人沟通、擅长购物消费,因此当家务转为线上处理后,也由女性延续这些任务”(S2、S11)。

有学者将其称为“技能的自然化”(the naturalization of skill)现象[34],即某些技术和能力并不被视为她们辛勤工作、才能或专业知识的成果,而被认为她们天生就拥有这些技能。例如与老师在线沟通这项任务,受访者S5谈到,从幼儿园到初中的大部分老师在组建家长群时,会考虑到母亲更擅长沟通而选择拉母亲进群,私聊家长时也多与母亲进行交流。社区团购中,团长也同样多建立以女性群体为主的团购社群如“xxx宝妈群”“xxx仙女群”。

“技术至上”的意识霸权有意无意地将女性所参与的沟通、组织、维护劳动置于边缘化境地,并忽视其价值[35]。数字化家务中的数字技术与经验被认为是“简单易行,容易上手的”,是“非技术性的”或者只有“较低的技术含量”,所以不被认为是“真正的技术”。事实上,一些新兴的数字化家务如学习线上缴费、管理智能家居,并非女性天然具备这种能力,而是需要女性主动去学习更多的数字化技能。

五、结论与讨论

本研究聚焦“数字化家务”这一新型家务实践,结合隐形劳动、技术女性主义理论资源,探讨了家庭中女性的数字化劳动过程如何以及为何隐形化,数字化家务对城市中肩负工作-家务双重劳动的女性造成了怎样的负面影响,以及数字化家务为何被塑造成女性的任务。

访谈发现,在网购买菜、家校沟通、线上生活缴费、使用扫地机器人等家务实践中,数字技术在一定程度上增添了女性处理家务的灵活性,减轻了体力负担,但数字化家务由于其技术中介性与劳动离身性而成为一种隐形劳动。

家务的“隐形化”包含了三个层面:

一是界面劳动,平台经济使家务劳动由实体空间转移至数字空间,劳动者的移动性与身体活动大大削弱,带来了劳动过程的隐匿。

二是线上情感劳动,互联网平台将家务劳动“关系化、社会网络化”,将女性卷入更多的复杂关系之中,拓展了其关系维护的数量与成本;线上交往中多以无声的文字交流为主,形成了一种不同以往情感劳动的“无声的劳动”,且线上交往由于缺少非语言符号导致情感劳动的复杂程度提升。

三是信息劳动,数字技术形成了多线程的任务处理方式,塑造了一种随时在线的劳动状态,导致女性家务劳动者同时被来自工作与家务的信息海洋淹没,要求女性随时进行角色转换,长期下去可能造成信息恐惧、焦虑等心理状态。

传统的社会性别观念与算法作用下的平台环境共同塑造了女性化的数字家务流程。首先,受社会文化机制即我国传统性别观念影响,数字化家务仍然被看作女性的任务。技术的设计、宣传和使用被赋予性别倾向,数字技术在家内的引入和使用似乎只是为了“减轻女性的负担”,并为男性的家务缺席提供新的合理借口。因此,数字化的家务劳动仍然被看作“女人的问题”[36]。

其次,由于女性在家务中显现的数字技能被认为是出于本能的行为或是技术含量较低的工作,“技能的自然化”进一步强化了女性不平等的家务处境。最后,在算法推荐的作用下,生活方式平台与女性博主们的数字化呈现影响了更多女性的家务观念、母职观念,并提出更精致化、更细密化的劳动要求。女性被鼓励利用技术打造“松弛高效”的家庭生活,反而可能成为家务劳动的新束缚。

本研究分析数字化家务对女性的隐形剥削与负面影响,并不是否认数字技术对女性主体性生成的积极意义,也不是为了将女性描述为现代技术的受害者或牺牲者,而是为了明晰女性在数字时代遇到的不平等问题。

就其本质而言,数字化家务是现代家庭立足城市生活需求并适应社会技术变迁而展开的再生产劳动的独特样态。在此过程中现代家庭观念、技术观念注入家务劳动领域,并重塑了城市家庭与数字技术、社会组织之间的联结关系。家务数字化的目的在于最大限度地整合技术与社会资源,维系与强化家庭的再生产功能,使家庭在现代社会的结构性压力面前获得最大程度的自主性,推动家庭向上流动[37]。

正如米歇尔·德·塞托提出的“战术操作”概念,个体在数字化家务中并不是完全被动地接受技术的限制与负面影响,在家务实践和技术使用过程中女性也展现出自己的积极性和创造性,生成新的“生存伎俩”[38]。例如,她们会根据不同家庭成员的空闲时间协商形成合理的家务分配表,以减轻自己的家务负担;借鉴网络社区平台用户分享的经验贴、攻略等,形成解决数字化家务问题的新方案。

但在多数家庭中,女性个体的付出容易成为“理所当然的”“不必言说的”,这细微而又似乎无从言说的问题是当代女性每天都要面对的共同问题。因此本研究的目的在于,提示研究者与社会对数字化、智能化时代女性的日常家务活动与家务隐形化处境有所察觉。

事实上,当笔者初次询问采访对象对数字化家务的评价时,大部分女性都会脱口而出给出正面的评价,可当我们深入细致地交流下去后,更多的问题才浮出水面。这说明大多数时候隐藏在数字化家务中的性别偏见与劳动隐形性是女性自身也难以察觉的。这需要从文化和制度上整体性地反思当前家庭家务分配的性别不平等问题[39],进而关注技术中改变女性家务处境与家务性别分工的潜力。

在全面追求数字化、智能化的今天,女性家务劳动者如何创造性地使用、抵抗或颠覆数字技术,改善家庭中不平等的劳动分工,使生活变得更灵活可控,这可以构成我们未来研究关注的主题。技术是塑造社会文化与性别观念的关键力量,这要求在线程序、应用软件、智能家居设计更多地考虑到性别伦理问题,让隐形的付出被看见、被理解,打造出两性皆能自主且自在的家庭生活空间。

参考文献:

[1] 吴郑重 . 厨房之舞:身体和空间的日常生活地理学考察[M]. 台北:聊经出版事业股份有限公司,2010.

[2] 宋月萍 . 数字经济,为女性就业带来新机遇![EB/OL]. https://mp. weixin. qq. com/s/LR2t22442t12mgF2ECTWYA.

[3] 阿里研究院与中国就业形态研究中心课题组 . 数字经济与中国妇女就业创业研究报告[EB/OL]. https://docs. qq. com/pdf/DUFRoam5Lb0N5bHV1.

[4] 中国互联网络信息中心 . 第51次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. https://www. cnnic. net. cn/NMediaFile/2023/0807/MAIN169137187130308PEDV637M. pdf.

[5] 杜丹. 技术中介化系统:移动智能媒介实践的隐私悖论溯源[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(9).

[6] [日]梅田悟司 . 无名家事图鉴[M]. 谢晴,译 . 东京:时报出版,2020.

[7] Crain M,Poster W,Cherry M A(eds). Invisible Labor:Hidden Work in the Contemporary World. Oakland[M].CA:University of California Press,2016.

[8][37] 田毅鹏,陈凤楼 . 城市家庭主体性生成与家务劳动圈层化—以城市家庭儿童抚育的家务劳动为中心[J]. 求索,2018,No. 307(3).

[9] Byrt A,Dempsey D. Encouraging â goodâ motherhood:self-tracking and the provision of support on apps for parents of premature infants[J]. Information,Communication & Society,2020.

[10]Daniels A K. Invisible Work[M]. Social Problems,1987.

[11] Cox R. Invisible Labour:Perceptions of Paid Domestic Work in London[J]. Journal of Occupational Science,1997,4(2).

[12] Stearns C A. The Work of Breastfeeding[J]. Women’s Studies Quarterly,2009,37(3-4).

[13] Glenn E N. Creating a Caring Society[J]. Contemporary Sociology,2000.

[14] Hatton E. Mechanisms of Invisibility:Rethinking the Concept of Invisible Work[J]. Work,Employment and Society,2017,31(2).

[15] 玛丽·L. 格雷,西达尔特·苏里 . 销声匿迹:数字化工作的真正未来[M]. 上海:上海人民出版社,2020:121.

[16] Roberts S T. Behind the Screen:Content Moderation in the Shadow of Social Media[M]. New Haven:Yale University Press,2019.

[17] Serta A L,Mimouni H E,Barkhuus L,et al. Digital Housekeeping,Gender and Domestic Work[C]. Glasgow,Scotland,UK:Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference,2019.

[18][19] Daminger A. The Cognitive Dimension of Household Labor[J]. American Sociological Review,2019.

[20] 阿莉·霍克希尔德 . 心灵的整饰:人类情感的商业化[M]. 成伯清,淡卫军,王佳鹏,译 . 上海:上海三联书店,2020.

[21] 施芸卿 . 制造熟客:劳动过程中的情感经营—以女性美容师群体为例[J]. 学术研究,2016,(7).

[22] 欧阳诗嘉 . 每 6.5 分钟看一次手机:你是否有“手机依赖症”?[N]. 中国日报网,2017-12-04,http://cn. chinadaily.com. cn/2017-12/04/content_35201996. htm.

[23][32] [德]乌尔里希·贝克 . 风险社会[M]. 何博闻,译 . 南京:译林出版社,2004:7.

[24] Przybylski A K,Kou M,Dehaan C R,et al. Motivational,Emotional,and Behavioral Correlates of Fear of Missing out [J]. Computers in Human Behavior,2013,29(4).

[25] [德]韩炳哲 . 在群中:数字媒体时代的大众心理学[M]. 程巍,译 . 北京:中信出版社,2019:85-88.

[26] Sinanan J,Horst H A. Gendered and Generational Dynamics of Domestic Automations[J]. Convergence:The International Journal of Research into New Media Technologies,2021.

[27] Wajcman J. Techno-Feminism[M]. Cambridge:Polity Press,2004.

[28] Bittman M,Rice J M,WajcmanJ. Appliances and Their Impact:The Ownership of Domestic Technology and Time Spent on Household Work[J]. The British Journal of Sociology,2004,55(3).

[29] Fortunati L. ICTs and Immaterial Labor from a Feminist Perspective[J]. Journal of Communication Inquiry,2011,35(4).

[30] 吴璟薇,张雅迪 . 数字实践中的“混合父职”建构:爸爸博主的在线自我呈现[J]. 妇女研究论丛,2022,No. 170(2).

[31] Wajcman J. From Women and Technology to Gendered Tech-Noscience. Information[J]. Community and Society,2007,10(3).

[33] 张勋,杨紫,谭莹 . 数字经济、家庭分工与性别平等[J]. 经济学(季刊),2023,23(1).

[34] Boris E. Threads:Gender,Labor,and Power in the Global Apparel Industry[J]. Labor:Studies in Working-Class History of the Americas,2005,2(2).

[35] 孙萍 . 性别的技术政治—中印“程序媛”的数字劳动比较研究[J]. 全球传媒学刊,2021,8(1).

[36] [日]上野千鹤子. 父权制与资本主义[M]. 邹韵 . 薛梅,译 . 浙江:浙江大学出版社,2020.

[38] [法]米歇尔·德·塞托 .日常生活的实践[M]. 方琳琳,黄春柳,译 . 南京:南京大学出版社,1984.

[39] 袁艳,朱琳 . AI 爱心陪伴:中国儿童陪伴机器人的网络化身体与多重男性气质[J]. 传播与社会学刊,2021(57).

本文系国家社会科学基金后期资助一般项目“人机传播中的技术与情感互动研究”(项目编号:22FXWB019)的阶段性成果

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:宋美杰(福建师范大学传播学院教授、博士生导师)、幸宇芳(福建师范大学传播学院硕士研究生)