一、问题的提出:网课如何改变了大学生的学习与生活?

在与不同高校、不同学科的教学院长、学科带头人、专业负责人、系主任、授课教师及学生的访谈中,发现目前高等学校的教学环境发生了“显著”的变化,受访者普遍认为:2020年以降,中国高等教育环境新增了“不确定因素”,教学质量存在下降的风险,矛头均指向一个热点问题——“网课之困”:

一方面,教学者苦于适应媒介技术的变化,备课时间、精力拉长,教学效果并不显著;另一方面,学生群体善于利用媒介技术的功能,找到诸多“过程漏洞”,逃避上课现象愈加明显。

这一现象的产生,与社会普遍认为的“网课替代论”有着明显的差别[1],即观察者、管理者与参与者、实践者之间存在认知的“不对称性”。围绕此问题,笔者进行了为期两年的田野调查,通过深度的参与式观察和访谈,从客观反映与主观体验双重维度出发,发掘深度媒介化背景下网课教与学的“隐藏问题”。基于此,反思大学生在线学习的潜在缺陷,从实践层面提供解决路径。

“它(网课)和手游一样,对学生来说,从线下教学空间转移到线上很容易,但‘求他们’回归线下并达到原先线下的听课状态是何等的不易”(教师ZYJ)。

这个观点几乎成为近阶段高校教师的共识,并时常“愤懑”地讨论。郭建斌等传播学者提出,“上网课已经成为电化教育(学)的一种当代形态”[2],现代科学技术渗透了人们的日常生活,构成了人们日常生活的基本要素,并从内部改造日常生活[3]。

从某种角度而言,网课挑战了孔子、柏拉图时代传递千年的教育方式,并受到了普遍的、广泛的认可。究其原因,与突发公共卫生事件中急需解决的“时空交流”屏障问题有直接的关系,然而当阵痛散去,其“副作用”才逐渐开始显现。“网课就是一剂‘止痛药’,它终究不能完全替代线下上课”(教师HH)。

“尽管我已经毕业了,但我觉得这两年的网课,我真的好像没学到什么”(学生WD)。从当前的高等教育教学宏观趋势来看,尽管上网课存在一定的负面性,但是上网课依旧成为日常教学方式中的重要组成部分,成为高等教育日常实践中的“达摩克利斯之剑”。

2020年,教育部就强调“‘停课不停学’不是单纯的上网课”[4]。2022年《教育部等五部门关于加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见》中明确就加强高校用以认定学分的在线开放课程教学管理提出了细化意见,其中就特别提到了“刷课”“替课”“刷考”“替考”等学习不规范行为[5]。

早在2013年,以慕课为代表的在线课程在国内兴起,在2020年以前始终以一种“辅助方法”用来提升教学质量,线下教学一直占据主流。当上网课的频率不断增加,一个非常基础的问题摆在了我们面前:作为“实体空间”的大学对学生而言存在意义为何?全日制与非全日制又有何区别?网课真的是一种适合大学的教学方式吗?

这些疑问集合起来形成了近年来高等教育工作者和大学生所热议的“网课之困”,他们一并“捆绑”在“萨弗兰斯基之轮”上——“加速的驱动系统(对应网课依托的技术平台)不仅外部地发生功能,它还进入个体内部,而他(上网课的教师与学生)会受到自己可能会错过什么的想法驱动。结果是这样的感觉,即被绑在一个越转越快的轮子上”[6]。

“网课之困”背后的根本在于,大众忽视了媒介技术的生活向度与人的主体性,“受众其实是嵌入日常生活脉络中的行动者(actor),无论信息接受或诠释行为都展开于日常生活实践中”[7]。这就迫切需要我们深刻反思,网课除了为大学生提供学习便利之外,究竟还带来了什么?

二、研究设计

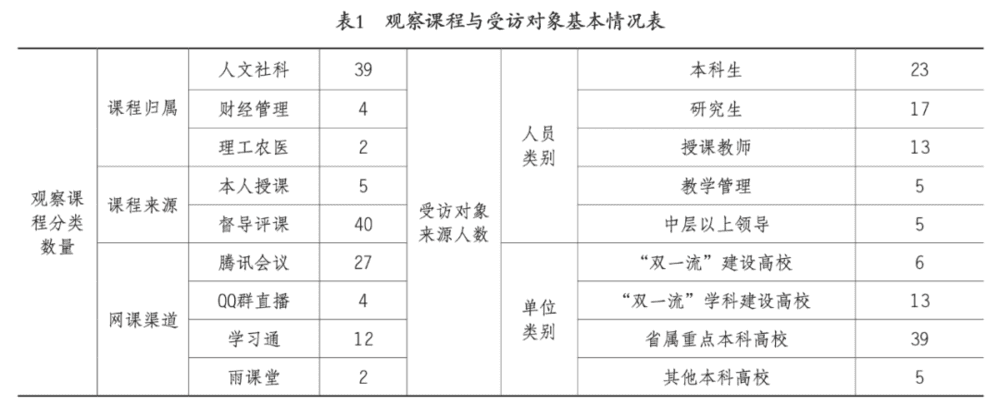

本研究主要以参与式观察与深度访谈相结合的方法进行田野研究。从2021年3月至2023年3月,笔者一方面通过5门在线课程讲授和40次在线听评课获取“上网课”的主观体验,整理出“上网课”时发现的“直观问题”;另一方面围绕“如何看待上网课”这一话题,陆续对63名高校在校师生进行了访谈,在印证上述“直观问题”客观存在的基础上,发掘其产生的个体原因与解决策略。

此外,成为本研究访谈对象的前提条件必须是使用(上课或授课)“网课”时间不少于一个学期。5门课程和63名受访者的基本情况如表1所示。

除了课程观察是通过线上方式参与外,访谈环节则全部以“面对面”、半结构化形式进行,访谈场景包括日常沟通、课后互动、教学会议、督导检查、学生座谈、校际交流和针对性约访。

透过63名高校师生讲述的“上网课”经历与课程体验,试图从中找到“网课之困”的症结,从访谈者的个体心理动机、行为反馈、课后感受、惯习形成等多重维度出发,寻找破解“网课之困”的路径和方法。访谈对象命名方式参照学术惯例,以“身份+姓名拼音首字母缩写”标示,如学生DXY、教师HH、督导CGS等。

三、惯习的改变:技术逻辑下被异化的学习方式

媒介技术彻底实现了马克思在一百多年前提出的“用时间消灭空间”这一“美好愿望”,但“拜物教事实上与‘符号-物’联系在一起,这之中物被抽空了其实体与历史,被缩减为一种差异的记号和整个差异体系的缩影”[8],人在其中显然被忽视,且也长年累月地被异化了。

对大学生而言,异化的表现形式反映在学习方式的诸多环节,比如:手机、平板等物质性媒介成了必要的文具用品,打卡、收到等留痕式文字成为认真听讲的核心指标,教室作为公共空间的仪式感不复存在……对大学生而言,这种学习方式是一种瞬时的被动要求,同样也是一种持续的潜移默化。随着时间的推移,自然而然地形成了稳定的教学惯制,被异化的学习方式也随之成为一种惯习。

1. 互联网及其硬件设备作为“必要的文具”

上网课是一种社会化过程,这种社会化的过程是埃利亚斯所解释的“生活是一种‘网络化现象’”的重要部分[9]。那么,从功能主义维度看,“社会价值可以毫无问题地传递给最年轻的社会成员们,而这些成员继而会再生产它们”[10]。在高校的上网课场景中,社会化过程即为媒介化,其社会价值为媒介的具身性、可供性带来的学习便利,显然手机、电脑、Wi-Fi成了大学上课“必要的文具”。

“学习方式媒介化是时代所趋,别人被媒介化了,我没有理由不被媒介化。我拿到我的学位证就可以了,至于媒介化会不会影响我知识获取,我并不在意”(学生DXY)。

通过各种渠道,笔者找到了11所高校在各个时期发布的“线上教学通知”,教务部门在发布线上授课通知时,并不过多地考虑学生的设备条件,往往默认学生能够满足上网课的基本物质基础,将相关设备视作一种“已有的”“必要的文具”。各校教务部门将工作重心放在与几家主流的网课平台保持技术沟通,满足学生不同“文具”的适配性上,以尽量实现人人都能“上成”网课。

重要的是,从课程效果跟踪方面,大多教育评估部门并没有考虑到学生教学反馈“难以直观评判”的问题。显然,不论是学生还是教务部门未能厘清“上到课”“上成课”“上好课”三者之间的逻辑关系,都只将重心放在上网课的“技术服务”上,而忽视了上网课“是否可持续”的问题。

与此同时,这种“技术服务”给家庭内部的“辅助性管理”也带来了极大的挑战。在与一些高校辅导员和教学秘书的沟通中得知,部分学生家长对学生间硬件设备差异的补偿往往“非常在意”,甚至认为“网课设备比别人差了就会让孩子输在了大学的‘起跑线’上”(辅导员LBW),这些观念的形成为学生所在的家庭带来了一定的经济负担。

一是学生家庭经济条件差异大,并不是所有的学生(特别是大一年级)都具备上网课所需的基础设施,偏远地区学生需要通过借电脑、蹭Wi-Fi、约网吧等方式满足教学需要;二是学生在购买电子产品行为中夹带“私货”,以上网课为由购买新的、配置更高的、功能更多的电子产品,以此满足日后攀比、追剧、游戏、直播等学习以外行为的需要。

学生“游走”在学校与家长之间维系“微妙的平衡关系”,拉大家-校之间的信息差,以实现学生对更新电子产品等个体行为的目的。从中可以看出,家庭内部“辅助性管理”的主体权力逐渐向学生转移,家-校两者对学生行为、意识、观念的引导也变得愈加困难。

2. “在线、打卡、收到”成为学生考核的三大KPI

“点名”是课程教育的必要环节,其前提是受教育者“肉身”的“在场”,通过问答的方式证明受教育者在“此时此刻”与授课者在同一个时空下。在上网课的情境下,“打卡”取代“点名”成为学习参与度的替代指标,它作为课程传授结构的“内爆”点[11],开启了新的一波“拟像秩序”[12],其中作为状态的“在线”与作为反馈的“收到”成为维护该秩序的主要方式。

从鲍德里亚的拟像理论的关注点出发,网课环境中的虚拟与真实的关系开始变得模糊,其中最直观的表现显然在其“空间属性”被大大地弱化了。在其中,“空间”被重新予以定义,硬件设备中的直播软件为学生提供了“虚拟在场”的“数字肉身”,间接通过直播软件“成员列表”中的姓名或图像予以展示,形成个体自我封闭的“子空间”,而只有听课的所有学生与授课老师共同组成的“成员总列表”才形成真正意义上称为网课的完整“空间”。

那么,当“在线、打卡、收到”成为学生考核的三大KPI时,“子空间”中以按钮符号的形式呈现的“在场”,它能够准确反映学生的听课状态与课堂秩序吗?显然,这个问题需要打一个大大的问号。

“早八(设在早上八点的课程)很多人都会选择‘挂机’,现在谁不是在QQ群里回答一个‘到’就继续睡回笼觉的”?(学生SY)

一方面,对于没有养成固定的、良好的学习习惯的大学生来说,“在线、打卡、收到”这种考核办法存在胎质的缺陷,无法覆盖其建立的“子空间”助其“伪装地在场”的漏洞,并给予了他们充分睡懒觉甚至逃课的机会。

另一方面,通过调查发现,绝大多数教师并没有意识到这一问题,他们甚至认为平台中的“收到”符号可以替代现实的“互动”成为反馈学习效果的统一方式,“在线”也可以替代“在场”成为普遍的评判准则,甚至一些教学督导、教务主管、教学院长往往特别重视“在线”的比例、“打卡”的记录、“互动”的频率。

长此以往,这种形式上的“效果评价”成为考核教学质量的指标之一,这对大学生而言,上课成为一种“打卡任务”;而对教师而言,学生有没有学到知识仿佛不再那么重要了。

针对上述问题,网课平台也曾在技术层面封堵相关漏洞,以杜绝“伪装在场”的发生。然而,网课平台的技术“补丁”仿佛永远打败不了大学生在“子空间”里输出的偷懒“魔法”。

“很多学习平台(如学习通等)后来开始有实时打卡功能,甚至还能精准定位你的地理坐标、框定打卡时间与在线时长。技术再怎么精准也没用,我可以让我弟给我登账号。我弟都听我的,我早上完全不用起早”(学生LXY)。

从该生的观点来看,媒介技术带来的“异化”问题不仅仅是“伪装在场”那么简单,它从操作上为学生“上有政策下有对策”的实施提供了便利。从中可以看到,网课平台的技术补丁实则进一步激化了课堂中两种不同身份角色的矛盾冲突。

通过访谈不难发现,从根本上来说,大学生认知中的“空间”与教师所认为的空间并不是同一个概念:对教师来说,“空间即课堂,学生必须‘肉体在场’”(教师JH);而对大学生而言,“学校(空间)在我的心里不只是教室,它是一个公共生活的空间,不仅仅只有学习”(学生HYY)。由此,当教师不断地使用“在线、打卡、收到”来约束大学生的肉体时,实则与马克思所谓“用时间消灭空间”的美好愿望渐行渐远。

3. 重视教育的传递观而忽视了传播的仪式观

强调作为“必要的文具”物质性和作为“打卡KPI”虚拟性的两种惯习已逐渐被所有当代大学师生所接受,然而从根源上看,这种异化的学习方式实则与教育价值观念的变化有着必然的联系。

物质性、虚拟性、价值观三者之间的相互影响,形成大学生学习惯习改变的逻辑闭环,呈现螺旋式上升的趋势,而这一趋势进一步巩固了大学生对网课的依赖。其中,教育价值观念的变化主要反映在教育主体将网课教学仅仅视作一种知识“传递”,而非一种“仪式”。

结合美国传播学者詹姆斯·凯瑞对于传播观念的观点,网课所传播的应该不仅有作为实在知识的“传播的传递观”,而且还有作为教育环境的“传播的仪式观”[13]。因此,在教育社会学视域下不得不需要关注一个棘手的问题,即网课的“争议根本点”并不在教学过程中,而在于教学观念上忽视了“线性模式与场模式”之间的差异[14]。

在教育传播学范畴,媒介与仪式可以理解为三种关系:上课的仪式、上课的仪式的方式本身被仪式化、“媒介也许自身成为一种仪式或集体典礼”的情景[15]。

目前上网课所谓的仪式观即是一种库尔德利所提出的“媒介自身的仪式性”[16],这种仪式场域的挪移,逐渐远离了教育仪式观的本真,失去了对知识传播“灵晕”的纯粹追求。具体在课堂中,会集中异化成三种表现形式:

第一,师生关系变得单一,大学生易形成与老师是“知识雇佣关系”的错误认知。有学生就说:“屏幕那端的老师像个AI,给人一种在听知识付费广播的错觉”(学生ZNN)。

第二,课堂中瞬时、频繁、激烈的师生互动变得少见。比如:“上课时对老师讲的内容有疑问,由于系统设置全员禁言,我只能在留言区留言,但很多老师并没有兼顾留言区的习惯,相关问题无法及时得到反馈”(学生YC)。

第三,每一门课的学生之间群体关系呈现弱连接状态,相互之间的情感连接弱于线下。比如:“上完公共选修课,相互之间依旧不认识,线下看见也并不能认出是一起上课的同学”(学生KYQ)。

那么,对学生而言,戈尔丁所谓的“上课的仪式、上课的仪式的方式本身被仪式化”就无从得到感知。当一些教育工作者发现“媒介本身的仪式”与“师生构建的仪式”产生明显割裂的时候则为时已晚,这不仅间接地解释了学生为什么提出“‘上网课’不如直接上知识付费网站”(学生ZNN)的疑问,也从中找到了导致网课教学质量下滑的观念因素。

四、异化的后果:学生学习权力的反向悬置

与过去相比,大学生与授课教师、论文导师、教辅人员之间的关系,并没有因为媒介技术的发展而更加亲密,相反地,师生之间的关系更为疏远。

这种被媒介异化的关系正如雷蒙·威廉斯所说的那样,其本质是“alienate”,意指疏远、疏离,表现为“广泛地感到人与社会产生疏离”[17]。我们需要将之视作一种“全新的关系”来看待这一现象,“异化是一种缺乏关系的关系……根据这一观点,异化并非完全没有关系,其本身就是一种关系,但却是一种有缺陷的关系”[18]。

因而,学习异化最终的结果逐渐演变为师生权力的“倒转”,并呈现一种悬置的状态,反映在四个方面:一是技术赋权为师生关系疏离奠定了物质基础,二是不良学习惯习为躺平意识的滋生提供了环境土壤,三是网课评判标准的偏离进一步助长了师生共谋的形式主义,四是错位的学生本位理念为课程管理缺失提供了借口。

1. 技术赋权为师生关系疏离提供了可能

“师生关系影响学生的课堂参与、学业成绩和学习动机”[19],也是发挥教学和育人价值的前提[20]。然而,在调查过程中笔者发现,几乎所有受访者都不约而同地提到一个共同的观点:“我们现在疲于使用手机,和老师(学生)的关系也像极了微信中的‘僵尸好友’”(教师JCS、QSQ、LX;学生YR、ZYL、CQ等)。

这种“不正常”的交往方式,为日后师生关系的维系埋下了隐患。从大学生的媒介使用及其心理角度而言,大学生在日常学习中能够充分感受到“社交媒体倦怠”,没有过多的精力与每一位授课老师保持有效沟通。

据笔者调查,大学生平均每学期需要上8.88门课程,修19.8个学分,不同的课程有不同的QQ群、微信群,不同的课程可能还会使用不同的网课软件。每门课又有课堂小组作业、翻转课堂需要组建“小组群”,大学生疲于“建群”“找群”“进群”“组群”,于是“一课多群”“一事一群”的现象频繁发生。

媒介便利尽管给予了大学生充分的课堂自主权,他们可以决定学不学、跟谁学、怎么学,但是“流量不够、电量不够、屏幕不够、内存不够”组成了网课时代的新型“四大难题”,成为当下大学生精力分散的主要原因。

将上述学生精力分散的状况向众多教师反映时,几乎所有受访教师都对这一现象讳莫如深,他们一致地表示:“我的精力也不够,情况和‘教学流程电子化、痕迹化’有关,我也没有那么多力气再解决这个难题。也许是能力不够,当然‘能量’也不够”(教师LLY、WHF、FQ等)。

从媒介动机与行为角度而言,高校教师乐此不疲地通过网课平台进行“教学改革”,无限尝试着在教学过程中赋予学生充足的权力,其目的并不是为了教学效果,而是为了突出“痕迹特色”,这又间接为学生学习方式异化与师生关系疏离建立了条件。

造成这种现象的根源在于,教学的考核标准开始侧重于网络平台课程建设的打造,其中包括对日常教学台账的整理考核,如课程点名清单、课堂作业存档、翻转课堂视频、小组讨论记录等。这些考核的指标促成了授课教师不断地通过网课平台中的各种技术方法增加课程“日常记录”,而学生在不断地完成各项记录时,其与授课教师之间的“直接交流”机会被渐渐压榨了。

“我也不知道做那么多作业干嘛,我也没有时间思考为什么,的确感觉没什么实质性的让我们专业上有提升。但是,老师说什么就做什么吧,完成任务要紧”(学生HYY)。

如此循环往复,大学生与授课教师之间的关系从一种亲密的师生关系,演变为生硬的“任务关系”,学生学习方式在异化的道路上也越走越远,网课的实际效果更是可想而知。

2. 理想化的“躺平”成为一种流行的学习习惯

一般情况下,在网络环境中,人们的注意力是游离于集中与分散的悬置状态的[21],这种状态其实并不利于学生学习知识。前人研究表明,在“社会关系上,追求现实中低社交和网络上的相对活跃,是一种对抗式的躺平”[22]。当注意力悬置与躺平行为发生关联,媒介就为大学生群体中的助长“躺平式学习习惯”提供了充分的便利。

一方面,大学生群体受到躺平文化的浸润,潜意识中渴望躺平带来的舒适;另一方面,网课平台为大学生提供了实现躺平的“便利环境”,在此中受到长期的涵化,学生很难再回归到“现实教学环境”中来。

“我都忘记教室长什么样了,现在J老师经常抽我起来回答问题,我其实嫌烦。我现在早已养成早课的时候开双屏边上课边看NBA直播的习惯,宿舍里都可以组团看比赛”(学生GY)。

“因为我喜欢发呆,我倒是很享受线上上课,我盯着屏幕长时间发呆老师根本发现不了”(学生HYY)。

上述问题和现象在大学生群体中早已成为一种“日常”,并像瘟疫一样在大学生群体间传播开来,这也进一步强化了大学生群体对校园生活“无力感、无意义感和自我疏离”的感知[23]。

除此之外,部分青年教师对待网课同样也有“躺平心态”,这种行为极易被学生发现,从而间接削弱了大学生对待网课的热情,促其躺平习惯的不断巩固。比如:

“青年老师评定职称和人才考核有非常严格的KPI,微课比赛是一个捷径,不那么卷。现实教学很难凸显出水平,青年老师在微课上下一点点功夫就能拿个教学奖,考核就通过了。此外,平时上网课也方便偷懒,比如不开屏幕读稿子,学生很难发现;有时候可以自己录好,把视频往班级群里一发,学生看不看我也不需要管”(青年教师HX)。

由此可见,在“你躺平、他躺平、大家都躺平”的氛围之下,网课的教学质量可想而知。然而,躺平作为网课时代集中爆发的“坏习惯”,作为参与者的学生、教师与作为监督者的教学督导双方相互之间却很难察觉,这也进一步滋生了“学习欺骗”“教学欺骗”“考核欺骗”。

究其原因,问题的关键就在于技术赋权下教学台账并不能直观显示教学效果,躺平带来的危害对于深陷其中的“局中人”而言不得而知且又无从监管。长此以往,教师的躺平与监管的缺陷进一步加剧了学生群体躺平的“潮流”,引导学生回归到“刻苦学习”的道路变得愈加困难。

3. “发奋图强”不如“糊弄交差”成为群体共识

在师生关系疏离与躺平主义的双重影响下,越来越多的大学生意识到,上网课时教师对学生的评价标准并不能“直接地”与“发奋图强”这一学习习惯产生勾连。在线下,教师能够非常直观地看到谁坐在第一排、谁在做笔记、谁在认真听。现实空间不仅能够给予上进学生展现学习姿态的机会,也能给自控能力较差的学生以环境氛围的压迫感,促成线下课堂良性教学生态的形成。

然而在网课平台中,学生平时表现难以观察和测量,学习氛围相较于线下课堂也更为松弛。“同学们都喜欢线上上课,氛围很轻松,可以在家、在宿舍上,躺着也没人知道。因为不露脸,我们女生还可以免去了化妆的时间。感觉和线下上课差不多的,线上布置的作业可以在网上找,糊弄老师非常容易”(学生XWW)。

长此以往,一个大学生群体中固有的“坏心态”会变得愈加严重:学生不再重视平时课堂的表现,而将几乎一切重心放在期末突击复习备考,“发奋图强”不如“糊弄交差”成了一部分大学生的共识。

经过长时间的听课调查和课程实验发现,部分学生与教师渐已形成了一个有机的“摸鱼群体”,两者心照不宣地维护现存的线上授课关系,并体现为一种微妙的“共谋”:只要老师不给学生挂科,学生在教评环节不给教师打低分,两者之间的关系能够持续且长久稳固。出于上述目的,授课教师也充分利用网课资源的便利性,减少了备课精力的投入,把本应“把控质量”的权力让渡给学生。

“某老师的课堂作业其实是照抄别人的,网上很容易找到,我们就喜欢这种学习上‘不为难’我们的老师”(学生ZYF)。

“浙大S老师那里有一套成熟的课堂作业,导进来丝毫不费事,要不然我还要费大量时间设置各种题目”(教师ZSJ)。

尽管这一问题在线下授课时也会出现,但是由于网课时代众多教师不断地丰富网课平台的资源库,使得抄袭课件变得更容易、更普遍,授课端的“糊弄交差”问题越发严重。当大纲、教案、课件都来自同一个渠道时,课程的特色、适配性、丰富度大打折扣,学生学习的积极性也会受到很大的影响。在微妙的“共谋”关系下,师生之间对于“上网课就是糊弄交差”心知肚明但又无人点破,对大学生而言,上课感受就像他们自己说的那样:“我感觉我上的是一所电大”(学生ZYQ、CC等)。

4. 学生本位主义不断被曲解

随着高等教育改革的持续深入与高校教师队伍的不断扩充,教师教育理念并不能及时跟上改革的步伐,教师对学生本位的理解存在一定的滞后性和偏差性。在此基础上,迟滞的理念影响了其教学实践,并逐渐渗透到学生的日常学习生活中。

通常来说,“学术本位让渡于学生主体发展的当代大学实践”是普遍受到认可的高教改革趋势[24],即“以满足人的需要为出发点,以人的个性发展和素质全面提高为本,以实现人的全面可持续发展为归宿”[25]。学生本位应该是在宏观的教育课程制度上精心谋划[26],但在具体的网课教学实践中,教师往往只是在教育方式上服务、满足、迎合学生的需要,这又进一步巩固了学生权力的倒置与异化学习惯习的认同。

通过调查发现,越来越多的高校教师对学生本位的认知偏离是比较普遍的,在上网课的过程中表现得尤为明显。比如,讲座类课程往往时间不固定,教师为了方便学生,将讲座安排在腾讯会议上进行,学生讲座互动氛围与线下相比并不热烈;毕业班学生由于种种原因迫使导师必须进行线上辅导,而导师囿于情面,在明知线上辅导效果不佳的情况下,依旧同意在线辅导。

“这几年高校教师队伍招进来很多年轻博士,他们经验不足,学生往往会只挑年轻老师‘讨价还价’。很多教师刚从学生身份转变过来,易生共情,于是开始减少点名频率、减少课堂作业量、降低考试标准”(督导CGS)。

长此以往,学生逐渐降低自我标准,从“主人翁”转变为“大老爷”,课堂权力的把控几近失控。

“培养方案要求研究生需要参加6次以上院内讲座即可拿到相应的学术学分,但是学院每年有很多讲座,当举办第7场的时候,来的学生就没几个。通知学生来参加讲座,往往很不配合,纷纷表示参加满6场就行,一场也不想多听,他们认为讲座无人听与他们无关,尴尬的是主讲人和老师,学院也不可能不给他们学分。甚至有学生说:‘我倒要看看C老师会不会因为我们后来的讲座不来听,而不给我学分,不给我毕业’”(教师CZW、LCF)。

由此可见,学生本位主义在当下逐渐演变为一种“放纵主义”,师生关系、教学管理、课程评估等一系列要素组成的日常教学工作随之受到颠覆性影响,学生对待学习的态度、热情也快速褪去。正如某高校教师所说的那样:“以前线下教学的‘美好’感觉再也回不去了”(教师ZYJ)。

五、讨论与启示:破解“网课之困”的路径与方法

尽管在互联网时代不乏主动寻找学习社区并严格维持“良好的时间管理与自我监控能力”的学生,但是群体比例不占多数,并且他们也对线上学习方式产生过信任危机[27]。大多数人都能感觉到,以网课为代表的媒介技术发展忽视了对大学生生活向度的追求与人的主体性的观照,学生学习效果与质量难以得到保证,这是目前“网课之困”的症结所在,也是不争的事实。

破解“网课之困”需要在以下三个关键维度上予以解决:一是政策上,坚持将教学内容为根本、方法为核心、技术为补充;二是理念上,培养学生对现实生活向度的追求,开拓校园生活的时空认知;三是措施上,纠正学生学习惯习与观念,正确融入大学生活。

1. 将媒介技术作为服务日常教学的补充手段

解决大学生群体学习异化问题,最基础的环节在于管理维度的进一步规范,在教育管理者与教学实践者层面扭转“技术崇拜”。该问题的解决是破解“网课之困”的前提条件。

调查发现,很多一线教师早已认识到解决网课之困的根本途径必须通过“管理机制改革”方能解决,但对普通的一线教师而言,这种“自下而上式”的改革之路往往充满荆棘。

“作为一名新闻传播学学科的老师,我知道这种媒介技术带来的异化是潜移默化的,我们时时刻刻警惕着‘技术涵化’。可是学生和同事被涵化了,教学管理者也被涵化了,那我们无能为力,必须适应这套标准,主动寻求涵化”(教师ZSJ)。

显然,涵化的链条是自上而下形成的,即“教育管理者”影响“教学实践者”,而后再影响“受教育者”,学生作为受教育者几乎没有“反抗涵化”的权力。因此,“破局”的首要条件即是在理念层面“自上而下式”地破除网课崇拜。将技术视作日常教学的补充手段,解决电子产品作为必要的学习工具带来的“物质性难题”与作为考核标准的“在线、打卡、收到”的“虚拟KPI困扰”,将“教学服从技术”转变回“技术服务于人”,强化大学生对日常生活的感知和与现实社会的接轨。

除此之外,把技术作为一种辅助性的教学手段,间接解决了教师将过多的精力分散在学习网课软件、拓展网课功能、丰富网课资源等工作上的困扰,有助于重塑教师对课程内容耕啄的职业本能。当授课教师将精力集中在教学内容的优化与完善上,始终坚持以教学内容为根本,在内涵建设上提质增效,则大学生的学习方式、学习意识、学习状态就会随之改变,教学效果也会回归到原本的状态。

2. 强化学生主体对于现实空间的意识与感知

在上网课过程中,大学生对现实世界的感知降低,容易形成“网课即大学”的错觉。因此,积极重塑大学生的“现实感”“空间感”成为破解“网课之困”的核心和关键。

“数字媒介时代的空间异化主要表现在两个层面:一是远程在场既损害了数字媒介主体对于真实场景的感受和理解能力,还削弱了人对空间的共情能力。二是远程在场既不能彻底代替面对面的人际交流,也难以消除孤独”[28]。

这就需要从两个方面对大学生的空间意识予以引导。一是认知上,突出课堂之“堂”的意识。它理应是一个三维的“房子”,所有与课程相关联的“人”和“物”(包括课桌、讲台、黑板、投影,甚至包含空调、监控、时钟等)一并是课堂之中不可分割的有机单元,缺一不可。同时,作为连接宿舍与教室的延伸空间,诸如上下课路过的食堂、湖泊、草地、大道、班车、共享单车等,也是课程内容的重要组成部分,它们作为课程与世界之间的中介,架构起大学生对现实空间的感知与共情能力。

二是行动上,培养课程中“学生与学生”“学生与教师”之间面对面的沟通意识。“在面对面传播中,人们通过观察一个人的所言所行,可以获得大量人际信息,以便降低不确定性”[29],相较于依托网课平台媒介中介的CMC模式,大大压缩了沟通的成本。在网课作为辅助性教学工具的前提下,采取小组团队Presentation、在线话题辩论等平时作业布置方式,激发学生间沟通与对话,以此优化沟通模式。通过这种方式进行补充式训练,可以逐步提升大学生的课堂学习氛围、效率与效果。

3. 重塑积极健康的价值观念与良性的师生关系

研究发现,网课不仅提高了大学生使用技术的硬件成本与制作虚拟台账的精力消耗,还为大学生躺平、养成糊弄的学习态度提供了便利。这也进一步阻碍了大学生积极健康的价值观念形成与良性师生关系的维系。破解“网课之困”的重点环节就在于解决这两个问题。

积极健康的价值观念与良性的师生关系是相辅相成的,两者相互作用是大学生构建成熟的学习意识与培养良好的学习习惯的根本。

一方面,网课环境中的师生权力的倒置需要扭转,大学课堂中的师生关系理应回归到一种双向的辩证关系:“这种双向的辩证关系,产生于教师对学生行动边界的限制与学生的抵抗之下,教师以制度性控制对学生的行动边界进行限制”[30]。教师通过重新掌握课堂纪律指挥权的途径,彻底解决课堂上学生不愿意开视频、以信号差为借口、复制粘贴作业等问题。

另一方面,充分利用互联网技术作为辅助平台,为课后的补充辅导、习题沟通、情感交流提供充足保障。在此背景下,技术不再成为“偷懒的借口”和“放水的理由”,而是作为课程提质与教育方法的“技术补充”,有利于重塑积极健康的学习观念,为大学生学习方法的范式迭代提供充分可能。躺平、糊弄交差的意识通过上述方式在技术端、教师端、学生端的有效解决,不仅可以缓解师生关系的疏离,还可以引导学生学习观念回归到良性竞争的轨道上来。

更为重要的是,积极健康的价值观念与良性的师生关系一直以来都是中国高等教育育人育才的“无形土壤”。“大学生之树”能够在肥沃的土壤中成长,对于每一位对未来充满期待的大学生而言,是无比重要且弥足珍贵的。

参考文献

[1]马爽 . 虚拟现实对日常生活秩序的恢复和重建[J]. 人民论坛,2020(26):48-49.

[2]郭建斌,高若月. 多少日子里总是一个人面对着屏幕“听课”—网课中“不务正业”行为的传播学解读[J]. 新闻记者,2023(3):71-81.

[3]自国天然 . 日常生活与数字媒介:一种实践分析取向的出现[J]. 新闻界,2019(6):77-86.

[4]姚晓丹. 教育部:“停课不停学”不是单纯的上网课[N]. 光明日报,2020-02-12(9).

[5]教育部等五部门关于加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见[EB/OL]. 2022-02-11. http://www. moe.gov. cn/srcsite/A08/s7056/202204/t20220401_612700. html.

[6][德]吕迪格尔·萨弗兰斯基 . 时间—它对我们做什么和我们用它做什么[M]. 卫茂平,译 . 北京:社会科学文献出版社,2018:127-128.

[7]Drotner K. Ethnographic Enigmas:“The Everyday” in Recent Media Studies[J]. Culture Studies,1994,8(2):341-357.

[8]Baudrillard J.For a Critique of the Political Economy of the Sign[M]. Candor,NY:Telos Press Publishing,1981:93.

[9]Elias N. The Society of Individuals[M]. London:Continuum International Publishing,1991:26-27.

[10][英]尼克·库尔德利,[德]安德烈亚斯·赫普 . 现实的中介化建构[M]. 刘泱育,译 . 上海:复旦大学出版社,2023:182.

[11]Baudrillard J. Simulacra and Simulation[M]. Ann Arbor:University of Michigan Press,1994:79.

[12]周骥腾 . 从虚拟社会化到社会虚拟化—“元宇宙”引发的网络社会拟像秩序变迁[J]. 河北学刊,2022,42 (5):188-195.

[13][美]詹姆斯·W.凯瑞 . 作为文化的传播:“媒介与社会”论文集[M]. 丁未,译 . 北京:中国人民大学出版社,1989:14.

[14]郭建斌 . 理解与表达:对凯利传播仪式观的解读[J]. 中国传媒报告,2006(3):50-59.

[15]Chaney D. The Symbolic Form of Ritual in Mass Communication[M]// Golding P,et al.,eds.,Communicating Politics:Mass Communications and the Political Process. New York:Holmes & Meier Publishers,1986:117.

[16]Couldry N. Media Rituals:A Critical Approach[M]. London and New York:Routledge,2003:29.

[17][英]雷蒙·威廉斯 . 关键词:文化与社会的词汇[M]. 刘建基,译 . 北京:生活·读书·新知三联书店,2005:9.

[18]Jaeggi R. Alienation[M]. Neuhouser F,Smith A E,trans. New York:Columbia University Press,2014:3.

[19]Pianta R C,Hamre B K,Allen J P. Teacher-Student Relationships and Engagement:Conceptualizing,Measuring,and Improving the Capacity of Classroom Interactions[M]// Christenson S L,Reschly A L,Wylie C,eds.,Handbook of Research on Student Engagement. MA:Springer,2012:365-386.

[20]丁玉婷,张畅,李冉冉,等. 积极共同经历促进师生关系的机制:情感联结的中介作用[J]. 心理学报,2023,55(5):726-739.

[21]曹志伟,朱云 . 知觉的悬置:奥运网络受众的情感生成、参与逻辑与传播机制[J]. 上海体育学院学报,2023,47(3):12-25.

[22]路文廷,张林,牟怡 . 数字时代躺平文化的建构:基于青年亚文化视角[J]. 新闻记者,2023(6):70-85.

[23]Seeman M. Alienation Motifs in Contemporary Theorizing:The Hidden Continuity of the Classic Themes[J]. Social Psychology Quarterly,1983,46(3):171-184.

[24]王一军 . 当代大学“发展自由”的提出与意义建构[J]. 高教发展与评估,2021,37(1):6-19+113.

[25]刘献君,李培根.教育理念创新与建设高等教育强国[M]. 北京:高等教育出版社,2016:124.

[26]万爱莲 . 改革开放 40 年我国本科教师教育课程制度变迁[J]. 河北师范大学学报(教育科学版),2018,20(3):27-32.

[27]张洁凡 . 在线学习社区的集体话语与披露空间[J]. 中国青年研究,2022(1):111-119.

[28]叶虎 . 加速社会视域下数字媒介主体异化的文化批判[J]. 南京社会科学,2023(5):155-166.

[29]胡春阳 . 超人际传播:人际关系发展的未来形态[J]. 人民论坛·学术前沿,2017,135(23):21-31.

[30]李鸽,奚源,朱志勇 . 微观权力视角下大学本科课堂中的师生关系[J]. 教育学报,2022,18(2):36-50.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:曹志伟(南京财经大学新闻学院讲师)