一、引言

关于流动性有种种描述,从约翰·厄里(John Urry)的《超越社会的社会学》《全球复杂性》到齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)的《流动的现代性》,再到乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)的《自反性现代化》和曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)的《网络社会的崛起》,都为我们描绘了一个流动社会的到来。

流动性(mobility)已经成为现代社会的一个重要特征[1]。流动社会下,交通发展、技术迭代、生活观念革新等因素共同推动个体流动性的增加,数字游牧作为个体生活方式的新选择,正逐渐成为一种新的人口流动现象[2]。数字游牧是人们依托数字基础设施和信息技术,在具备随时随地工作的硬性条件下,独立于固定地点,保持移动生活方式和迁移模式的一种特殊流动方式。

目前,在我国的云南大理[3]、浙江安吉[4]、海南文昌等地正在形成众多数字游牧社区。从现有研究来看,国内数字游牧研究仍处于起步阶段,主要研究集中于数字游民群体特征及其类型学划分。作为流动人群的数字游民,其流动过程不仅仅是身体的移动,也包含着个体的情感体验、自我思考和身份重构[5]。既有研究对于流动背景下“人”的阐释,多侧重人的身体存在和空间性存在。

换言之,关注人在何地以及围绕人的社会生活组织起来的空间结构变化。这种阐释能够在较宏观层面解释现代人所处状况,但掩盖了微观情景和个体体验等内容。移动应包含与人移动相关的一系列丰富的经验、表征、理解[6]。现代人并非只是空间移动的身体,也是具有感知力的能动个体,也就是说,在关注青年数字游民的移动行为特征时,也需要关注个体反思性行为与经验和他们的心理过程。

基于此,本研究侧重对流动背景下微观个体的关注,以青年数字游民的游牧实践和心理感知为重点,研究其在流动过程中的地方感差异,探索流动性背景下青年数字游民的地方感转换机制。

二、数字游民与地方感

1.数字游民的定义

何为数字游民?1997年,Makimoto和Manners在《数字游牧》(Digital Nomad)一书中首次提出了“数字游牧”概念,他们预言随着新技术对实践的渗透,人类生活方式将产生新的可能性。人们可借助移动通信与智能技术摆脱固守一隅的传统工作模式,将工作与休闲从时间和位置限制中解放出来,自由选择定居者还是游牧者的生活模式,模糊掉工作、休闲、家庭和旅行之间的区别[7]。

区别于“商务旅游者”“远程工作者”“打工旅游者”等受商业机会、职业活动等工作原因驱动而被动迁移的人群,数字游民通常是因为寻求自由、冒险精神、逃离传统工作环境和追求美好生活[8],主动通过“独立于地点”(location-independent)的游牧方式[9],在旅游的同时工作,实现工作和个人生活的平衡。相较于“生活方式类旅游者”,数字游民无论是独立移动性、数字化程度,还是旅行频率、工作和休息方式、所带来的文化流动性等方面,都具有其自身的独特特征[10]。

数字游民作为独立于固定地点的现代工作者,在具备随时随地工作的硬性条件下,保持移动生活方式和迁移模式[11]。他们这种全球移动生活所依托的机制是以数字技术为支撑的信息资本的全球流动,尤其是零工经济和内容创业的崛起使得这种选择变为可能[12]。他们通过匹配在线供需活动能够在世界任何地方工作,从而实现“地理套利”[13]。

因此,众多生活成本低的乡村地区和东南亚国家成为国际青年数字游民的首选目的地。全球化、技术创新、社会生活和工作变化等广泛的社会结构性趋势的结合,使得数字游牧这种生活方式充满吸引力[14]。据预测,全球青年数字游民的数量至2035年将上升至10亿人[15]。

国外已形成较为成熟的游牧实践。中国关于数字游牧的讨论还属于小众领域,但随着生活方式类内容的走红并逐渐流行开来,在新冠疫情影响下成为一个热门讨论话题。新冠疫情的暴发作为一个全球性社会事件,不仅对社会政治、经济、文化等宏观层面产生影响,在微观层面也引发了个体反身性思考和自我实践。

疫情影响下全社会被迫按下暂停键,以往囿于特定地点线性往返的传统工作生活模式被打破,网络技术支持下的虚拟协作、网络会议、远程办公、直播学习和在线服务等线上办公模式崛起并逐渐普及,其工作内容和协作模式经过多主体磨合迈入较为成熟的阶段,逐渐进入常态化的工作场景中,“远程工作、异域生活”的社会前景逐步形成。数字游牧作为一种依托数字经济,脱离了公司制的就业及劳动组织方式的生活方式,允许人们以数字技术为支撑在全世界范围流动,青年数字游民作为这种生活方式的代表群体在全球涌现[16]。

目前,国内数字游牧现象多被商业出版物和媒体描述,在实践上形成了一定热点效应。本研究在关注青年数字游民群体时,注意到这一新兴主体在世界范围内的频繁脱域和嵌入地方的移动状态,尝试采用地方理论视角,分析青年数字游民的地方感特征,进而探讨在流动性背景下人地联结方式的变迁。

2.地方感、无地方到全球地方

如何理解“人与地方”,是地理学关注的核心议题。

自航海大发现时代始,对地球表面未知地域的探索激发了一代代地理学人对物质性空间的探求。在有形实体空间和文化意义的平衡中,早期地理学关注焦点集中于有形物质和制品。这种物质性倾向在二战之后的“量化革命”中发展到顶峰,地理学内部人地关系研究呈现出“见物不见人”的面貌[17]。20世纪70年代始,以段义孚(Yi FTuan)、爱德华·雷尔夫(Edward Relph)为代表的人文主义地理学崛起,地理学的天平开始向人文倾斜,出现了“地方转向”[18]。

1976年,段义孚在“地方”概念的基础上提出“地方感”的概念,认为“地方感是地方本身所具有的特质及人们自身对地方的依附”[19]。“地方感”成为描述人地关系的核心概念之一。人文主义地理学家重视“人”的角度,在反思人与地关系的基础上,重新将人的感知、经验和行为放置于地理学研究的中心地位。人文主义地理学对“地方感”的阐释侧重于时间的累积性和空间临近性,强调主体在地方的生活经历和空间的充分浸入中产生的“圈内人”意识,一种“根植性地方感”,这种地方感充满了“家”的想象[20]。地方的内涵并非一成不变,以城市化、全球化为代表的现代化发展导致了“地方”意义的变化。“无地方”(placeless-ness)和“非地方”(non-place)等现象引起了部分学者的关注[21]。

这部分学者认为现代社会是通过标准化的空间生产得以发展的,这削弱甚至是毁灭了地方的真实性和丰富性,带来的是作为生活空间的惯常性地方意义解体和认同消失[22]。相较于人文主义地理学家对人与地方的固定性、根植性链接方式的强调,“无地方”和“非地方”突出的则是现代社会中本真地方的意义丧失,地方在失去自身独特性意义的同时,也失去了与人情感链接的意义。在此背景下,现代人变成为无根之人,现代地方是陌生人聚集的空洞体[23]。

面对“地方终结”的危机,部分学者呼吁重新审视“何为地方”这一命题,抛弃固化的、封闭的地方观,承认现实的经济与资本流动对建构现代性地方的社会作用[24]。以大卫·哈维(David Harve)为代表的马克思主义空间研究学者认为“非地方”和“无地方”是“地方”的变形,“地方”并未终结[25]。

大卫·哈维认为,在全球化语境下地方不可能永恒不变,作为全球体系中的一环,地方内嵌包含了制度化资本积累与改造的要求,但同时它也能通过自身差异、他性的空间生产去抵抗全球资本主义洪流[26]。在全球化力量与地方力量博弈中,地方的部分特征可能会消失,但地方在全球体系中也得以重塑并更新出新的地方意义[27]。这种积极的地方思想,强调地方需要面对自身已处于全球经济彻底重新配置的时代现实,在这种现实中重要的不是悲观哀叹地方的衰弱,而是地方如何通过自身重建去打破全球资本主义铁笼。

在地方封闭性观点和空间流动性观点的对立中,多琳·马西(Doreen Massey)提出应以一种更“进步的”方式重新想象地方,即“全球地方感”—外向、动态和多元的地方感。她将地方定义为“地方是由特定地点会遇并交织在一起的社会关系之特殊组合构成的......可以将地方想象成是社会关系与理解的网络中的联结瞬间”[28]。

多琳·马西将地方视作一个开放且动态变化的系统,从而打破了国际与本土的比较,抛弃了全球和地方在理论上的对立关系,从根本上将地方描述为是一个没有边界的充满内部冲突的过程,而不是一个静止的状态[29]。

在上述理论背景下,本研究侧重对流动背景下微观个体的关注,以中国青年数字游民这一典型群体作为研究对象,重点探讨流动性背景下,作为能动的主体通过自身非常规的生活工作实践,在多地方的流动中构筑了何种区别于传统的地方感。

三、研究方法

1.网络民族志

本研究围绕青年数字游民的地方感,结合网络民族志的研究方法展开研究。研究者于2022年10月至2023年3月间,采用网络民族志的方法,通过在微博、小红书、抖音、微信等平台上检索带有“数字游牧”标签的用户生产内容并加入各种形式的“数字游牧社区”“数字游牧社群”等,收集和分析了包括文字、图片和短视频等在内的丰富的经验材料。在分析青年数字游民这一新兴群体身份特征的同时,考察他们依托数字技术开辟新的生活方式时,创造了何种新型的“人—地”关系。

2.深度访谈

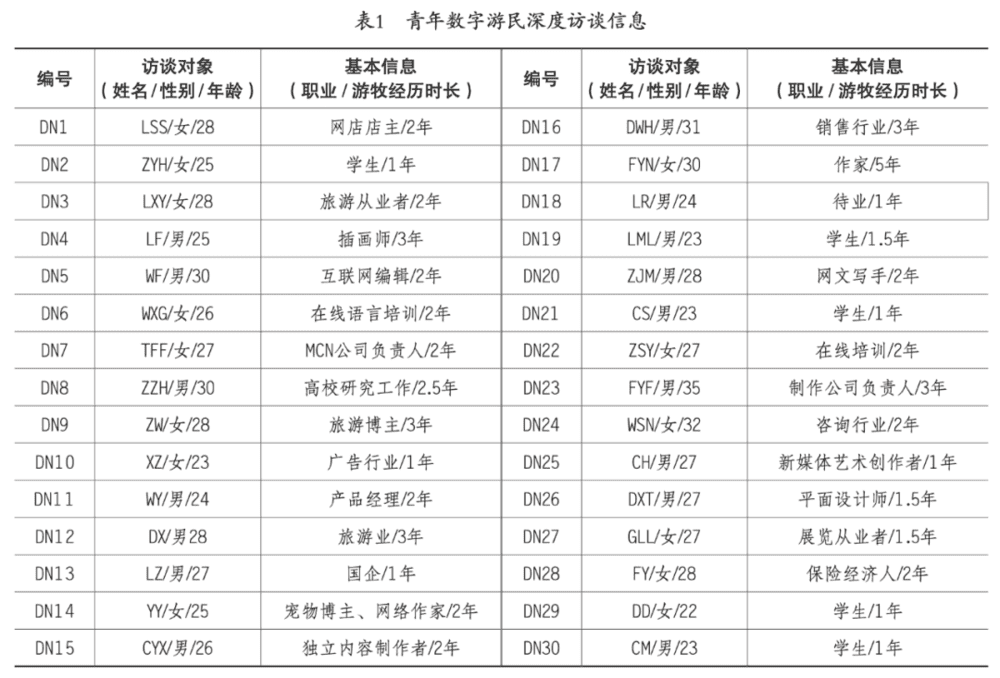

由于本文研究青年数字游民的主观情感,为了进一步了解青年数字游民的个体经验和地方感知,本文通过半结构式线上访谈对青年数字游民个体进行深度访谈。由于青年数字游民的所处空间分散广且行为灵活性高,访谈对象选取主要通过两种渠道,一是通过微博、小红书、抖音、微信等平台以“数字游牧”为关键词检索个人用户,通过私信方式约见访谈对象,共计访谈21人;二是通过熟人推荐采用滚雪球的方式选取研究对象,共计访谈9人,两种渠道共计访谈30人。本文以DN(Digital Nomad)对受访者进行编号,具体信息见表1。

四、空间的脱域与时间的嵌入

1.现代都市空间的逃离

随着资本在全球范围内的流动,以城市化为典型特征的现代化浪潮席卷全球,在促使传统社会结构、城市格局和生活方式等转变的同时,也开启了社会普遍都市化进程[30]。“现代生活本质上是城市生活”[31]。

现代城市建设和发展的逻辑是“时间消灭空间”。用最快的方式将人送至目的地催生了现代交通体系,城市成为车窗外呼啸而过的背景板;在最短的时间将信息传递到“信宿”推动了信息革命的到来,距离成为抽象模糊的网络线路;功能集聚达成规模效应成为城市规划建设的考量标准之一,由此造成了工作在城市此端,生活在另一端,家—交通工具—公司三点的往返通勤成为现代城市工作者的常态生活模式。城市通过社会生活资源的高度集中,规制、组织与引导现代社会生活。高度组织化的空间是现代城市高效运转的基本单元,人的感知尺度被放置在最低阈值。现代城市生活形成了反田园诗的图景,限制了人们的自由生活和多样的生活选择。正如DN6描述自己曾经的生活状态:

“我之前工作每天早上需要6点起来,换2次车,通勤一个半小时到公司,夜晚挤完地铁回家只想瘫着扣手机。生活让人麻木得都不知道明天是几号,精神和身体出了很多问题,天天都想离开那里(上海)。”

此外,在消费主义驱动下,城市空间原有的精神文化和生活气息被抽离,代以标准化的都市景观,消费空间同质性体验造成了城市人的倦怠感和自我认同困境。

“出门‘三件套’:吃饭、购物、看电影,要是不去商场的话,不知道还能去哪儿,在一样的环境待够了,就想远离这些地方,去看看山水体验不一样的人生。”(DN5)

与此同时,资本积累的内在要求,使得竞争、创新、进步等意识内化为社会发展的底层逻辑。在绩效社会下,个体在追逐完善自身和自我实现过程中,被裹挟进无休止的“自我剥削”中[32]。“内卷”之下,生活节奏越来越快,压力也越来越大,工作越来越繁忙,工作与生活的边界变得模糊,闲暇几乎成为不可能[33]。消费主义下传统价值的断裂,精神生活世界坍塌,使得焦虑感和虚无感成为现代都市人的基本症候。

“临近毕业大家都疯狂找各种实习刷简历,我之前也卷,最后就麻木了,感觉自己就是个螺丝钉,挣扎在做不完的PPT里,生活太无聊,找不到人生价值,无意义感,太难受了,我就逃出来了。”(DN2)

对游牧前的生活方式、工作模式与身心状态的逃离和拒斥,以及渴望通过游牧体验重塑自我是青年数字游民踏上流动生活的主要驱动因素。

在追求“只工作不上班”理念下,现代信息基础设施的建设和数字技术的进步,为青年数字游民从传统的空间模式中脱离出来提供了技术支撑。技术中介发挥着嵌入与脱嵌的双重功能,一方面,为了创造一种自主的生活空间,青年数字游民利用数字技术从刚性的社会空间组织中脱嵌,摆脱传统工作的强制性和纪律性结构,如朝九晚五的出勤、微观管理、位置固定的工作场所等,能够自由选择工作时间、地点以及工作方式;

另一方面,青年数字游民借助互联网,利用虚拟分身的自主时间嵌入社会工作模式中,去发展自身安身立命的职业,构建自身社会生存的物质支撑。大量零工经济、内容创业、共享经济等数字经济的崛起是这种生活方式的典型表征。技术实现了流动实践的可行性,逃离现代都市生活,改变时空节奏,去往“诗与远方”,成为都市人的追求。数字游牧作为一种新兴的生活方式,正是对都市生活的反思与拒绝。

2.时间自主性的回归

“自从钟表被发明之后,人们就成了钟表的奴隶,我们不再享受时间的自然流逝,而是非常吝惜地使用它,我们的生活也变得非常枯燥,内在时间便彻底被钟表时间所替代”[34]。自工业革命以来,对于速度和效率的追求将现代时间推至基础性地位,围绕着现代时间展开的生产生活活动将个体日常生活组织起来,“效率至上”理念下单位时间内获得更高的产出和回报成为社会的追求。

在描述现代社会的典型特征时,哈尔特穆特·罗萨(Hartmut Rosa)以时间为视角,将现代社会的危机归结为时间危机,提出现代社会的本质即为加速社会。在加速社会中,一切事物的运行越来越快,这种加速的体验,带来了从社会成员日常生活、个体规划到整个社会结构与社会文化的变化[35]。

对个体而言,社会加速带来的典型后果之一是生活加速,表现为“单位时间内行动片段的浓缩或压缩”。通过如加快行动的速度、减少不同行动之间的间隔距离或同个时间段统筹多个行动实现。而这一客观事物量的增加也从主观上给个人带来忙碌、倦怠等时间匮乏心理体验。这形成了现代人的时间体验悖论:个体为了美好生活价值目标的达成,需要积累更多的成功经历去提升自身竞争力,重要的途径便是在有限时间里浓缩更多行动片段。

在不变的时间里需要处理更多事物,由此带来的是时间紧迫感和时间体验的匮乏,衍生出压抑与焦虑。社会加速下个人异化程度越深,与美好生活背道而驰越远,形成了现代人的时间体验悖论,也催生了人们对社会时间的反叛现象。

促使人们踏上游牧生活的主要驱动力之一即是对这种社会时间的拒绝,对“自由”的追求。青年数字游民对“自由”的追求存在双重意义,一方面,这种“自由”表明了现代人对摆脱社会时间的强制性和纪律性的要求;另一方面,对“自由”的追求包含了个体对自主时间的追求和对自我生命意义的叩问。

在访谈中,青年数字游民在描述自我生活时,“人生是自己的”“为自己而活”等自我叙事凸显。他们在肯定通过必要社会时间满足作为社会人生存需要之外,纷纷表达了社会时间之外的自我时间的重要性。“我想过自己的生活,对我来说工作的意义就是获得工作报酬,然后用这些钱去按自己喜欢的方式生活。”

社会时间对个体生活的过度侵占,是对个体时间的捆绑和异化,缺失必要的个体时间体验,个体无法发展出面对自我人生的力量和智慧,在主观上增加了个体在时间体验上的无意义感、倦怠感。因此,“扔掉手机”“过一天没有微信的生活”“按时下班”“完整周末”等与社会时间断链,找回个体时间的呼声成为互联网中引起强烈共鸣的叙事。区别于传统生活模式,数字游牧成为现代人时间悖论之外的一种安逸型生活方式,体现的是个体对社会时间规定下生活模式的反叛,也是个体在加速社会下对自我时间回归的要求[36]。

五、属地认同与属人认同的转换

1.双重角色下“地域人”与“区域人”的切换

什么是“地域人”和“区域人”?黄潇婷、张琳琳、苘茂兰通过文献梳理,从地方感与“家”的概念、地方依恋与空间邻近以及地方认同与社会建构三个方面,梳理了地方感研究中隐含的“地域人”假设;并在旅游移动范式的视角下重新思考移动性与现代性的关系,从而提出“区域人”的假设[37]。

“地域人”和“区域人”假设为流动背景下移动主体研究提供了基础概念借鉴,但其对于移动的理解方式过于狭隘,局限于人在不同地方之间的变换,而忽视了移动包含了与流动本身相关的一系列丰富的经验、表征、理解[38]。

本研究借鉴“地域人”和“区域人”这对概念,通过流动性背景下青年数字游民身份转变的研究,去验证这对概念假设的适应性,以期进一步丰富“地域人”和“区域人”的阐释,扩展其应用语境。在本研究中,青年数字游民群体中存在“地域人”和“区域人”身份状态,同时衍生出从“属地认同”向“属人认同”身份转变过程。以往研究突出移动主体从“地域人”向“区域人”的转变过程。但在此基础上,本研究发现这一转变过程并非“地域人”转化为绝对的“区域人”,也并非“区域人”对“地域人”所属特征的全部割舍。

从青年数字游民来看,固守一方土地的“地域人”身份和全球移动的“区域人”身份无法概括出青年数字游民的全貌。青年数字游民在游牧生活中经常在不同场景和地域之间迁徙,由于多重环境的存在,对个体而言,生活方式的选择和活动经常会体现出阶段性,即在某个场景中遵循的行动模式或许会与其在其他场景中遵循的模式有着实质的不同,吉登斯将这种阶段称为“生活方式的小扇面”(lifestyle sectors)[39]。

在不同“扇面”下,青年数字游民根据自身需求不同,在不同情景中处于“地域人”、“区域人”以及两种身份状态之间的身份切换过程中。此外,在微观情景及个体经验层面,现代人并非只是空间移动的身体,也是具有感知力的能动个体,也就是说,在关注青年数字游民的移动行为特征时,也需要关注个体反思性经验和他们的心理过程。青年数字游民的身份认同不仅是建立在多个地方的基础上,也建立在多地方体验经历塑造的个体性上,依据身体移动的“地域人”和“区域人”划分,并不能完全表达微观情景下青年数字游民自我认知的身份归属状况,处于何种身份,关涉主体内省的情感反身性。

以“家”这一情景为例,“地域人”语境下的“家”无法获得丰富的生活机遇,也不能满足流动背景下的自我实现,个体产生了对惯常环境的逃离想法,在行为上表现为挣脱了地域的“界域”束缚,走向了游牧生活,逐渐向“区域人”的身份蜕变。在切换至“区域人”身份追求自由、探索未知的同时,仍需要回答如何生活的问题,面临的是如何在多个异域再组织起自我生活,即我要过什么样的生活。

对于这个问题的回答往往是以曾经文化模式塑造下的“家”为底色的,对于家的想象是以“地域人”的社会结构作为参照对象的。在这一情景下,“地域人”代表的“家”的部分特征会被拒斥,部分特征会得到凸显,虽然对于“家”的理解方式发生了变化,“家”的物理界限概念也可能会模糊甚至消失,但关于“家”的想象仍然具有生命力,对于“家”的情感感受仍旧存在,甚至变得更加重要。

实体地域的消失并不代表“家”的消失,也不代表“家”所象征的地方感消失,青年数字游民通过对地方意义的再生产,在流入地构建出符合自身需求的文化身份与社会意义,围绕着个体行为,在不同地方“再地域化”过程中,生产出自身“家”的想象,在“区域人”身份下完成“新界域”的过程。在情感结构上,这种“家”融合了地域人和区域人的特征,“家”所代表的“地方”意象在形式上存在多样化尺度,物品、食物、空间、氛围等均可成为地方感所依附的空间单元[40]。因此,我们无法简单言明青年数字游民是单纯的“地域人”还是“区域人”,青年数字游民围绕个体性需求和场景需要,处于不同身份的切换过程中。

2.从属地认同到属人认同

传统格局下,人与人之间的相互认同更多是依赖具有共同生活经验的空间和时间。日常定居行为不断重复人对地方的体验,强化人与地方的互动,使得地方成为自我身份建构中的一个关键元素,体现人与地方的强烈联系。简而言之,人归属于某一特定的地方,被贴上某一特定地方的标签,成为地方所定义的客体。

在这种时空互嵌的背景下,人类认同更多停留在地域和血缘维系的交流模式中,其认同内涵和认同活动聚焦于传统模式塑造下的文化认同,人与地方深度链接,地方认同成为个体认同的一部分,“我是某地人”成为个体定义自身身份的惯常表述。在这种格局下,生活的概念总是与地点捆绑在一起,是以地而居,由此生长出根植于地方性和地方文化特征的属地认同。

在流动的现代社会里,人类认同的内涵和对象发生了重大转变。全球化、技术创新以及社会生活和工作变化等广泛的社会结构性趋势的结合,是数字游牧现象得以发酵的现代性前提[41]。尤其是信息技术的进步为数字游牧提供了实践上的可能性,一方面,信息技术创新激发了信息系统的创造力,逐步构建起与现实世界相互交融的数字世界,使得人们借助一部手机或电脑就可以在同一个网络空间实现沟通、办公、学习、娱乐、购物等目的。正是具备了这样的现代性前提,青年数字游民得以无视时间、地点的阻隔,由此数字游牧现象得以发酵。

另一方面,信息技术革命进一步打破了时空的束缚,解绑了地域性对人的束缚,社会关系从彼此互动的地域性关联中“脱嵌”。信息技术的狂飙猛进助推着异质文化在世界范围内的蔓延,人们足不出户便可随自身喜好与异质文化接触与交流,这一情况冲击了人类原有的认同模式。异世界的社会文化和价值观念逐步瓦解了本地传统生活模式塑造的“属地认同”,个体从原有地域关系中的被抽离,也带来了人类自我认同危机。

正如吉登斯在《现代性的后果》一书中的论述,现代性通过对遥远的缺场要素的孕育,将空间从地方中分离,肢解了地域性面对面的互动活动[42]。时空分离的现代性下,以往基于地方链接的个人身份认同断裂,在面对新的情景时,个体不得不去寻找新的生活方式和新的认同基础。面对自我认同困境,如何认识自己?如何规划生活?如何开展行动?这些问题迫使个体进行思考,这种反思式的觉知,激起个体对自我的叩问和自身行为的关注,引发个体重塑自我的意愿[39]。

在这个过程中,“个体性”得到张扬,成为自我认同的重要来源,个体优先考虑的是如何和怎样生活,而后考虑哪里可以实现这种生活,地方成为实现个体生活选择的环境载体。在这种格局下,生活的概念与个体选择交织在一起,以人定居,由此发展出区别于“属地认同”的,基于个体性特征的“属人认同”。换言之,随着流动成为人类生存方式的主要特征,自我认同的重要内容从地域特性转化为个体生活选择,“成为谁”取代了“我是谁”,“我”决定了地方的意义内容。

六、流动社会下的多重地方感杂糅

1.个体归属感与疏离感的交织

全球化的诸多影响与个体素质改变之间存在着不断增长的交互关联,自我认同与现代制度是相互塑造的[43]。流动社会下个体心理表现出多种情绪交织的状况。在访谈中发现,青年数字游民对于“居”和“游”呈现出复杂的心理表征,在情感上表现为进退两难的“孤独”“停滞”状态。

对于一些青年数字游民来说,为了摆脱组织化模式对自身生活时间的侵占,他们选择了远离惯常生活空间,追求自由游牧的生活方式。这种选择在社会背景下拥抱了个体自身的最大自由,但也使得他们脱离以往构建的社会关系网络。在不同地点脱嵌与重新融入时,往往面临如何连续构建认同的问题。

这不仅要求个体能够快速从人地关系中抽离,也考验着个体在陌生环境中快速建立关系的能力,否则个体很容易陷入地方感断裂的孤独状态。面对这一问题,青年数字游民往往会通过链接其他游牧民,共同构建线下集聚的共享环境。因此,流入地出现了众多的数字游牧社区,共享办公和生活空间等,但这些青年数字游民形成的“飞地”并不能完全提供给他们归属感。

面对融入问题,一部分青年数字游民对流入地保持着自我区隔,呈现出淡漠的态度。流入地对他们来说,是肉身“停滞”的酒店房间和技术支持的互联网空间。其地方感的建构方式是将自身作为流入地的看客,“凝视”着本地居民和其他游客,通过网络介入构建超越当地话语的虚拟地方感,地点本身只是作为数字游牧生活方式的注解。“我在大理”不仅是表达我身处于地理位置上的“大理”,也是指向“我在过一种生活”。而在切断网络联结的时间缝隙中,孤独是他们认为的情绪常态。也有部分青年数字游民选择积极主动地融入当地,但遭遇到融入壁垒的难题。

“除了和营地工作人员聊天,村里的人都把我们当游客,人家不想和你聊,感觉不是一个世界的。这种感觉就和你回老家一样,区别就在于人家不认识你。”(DN11)

当本地空间转化为青年数字游民生产生活的地方时,地方服务对象从本地居民转换为青年数字游民,其建构话语从本地文化转化为世界主义,标准化的基础设施建设、酒店式的配套服务以及全球化的经营理念等,都将这块地方从当地原有空间中脱嵌出来。青年数字游民和当地居民虽然共处一个地理位置,但拥有异质的地方体验。面对这种情况,青年数字游民DN10发出这样的调侃:“喝别人不喝的咖啡,去别人不去的地方,过别人看不惯的生活。”

在多异域短暂停留的青年数字游民,既无法与流入地过去产生链接,也无法参与目的地的未来。处于流动中的青年数字游民一方面渴求归属感,另一方面对任何地方保持着疏离感。既融不进流入地,也不想回到出发地,在自由与孤独、归属与疏离交织下,青年数字游民在不停迁移中陷入一种情感“停滞”状态。

因此,多数游牧民在经过一段时间游牧生活后,会选择暂时回归“地域人”生活,但在一段时期停留后又会再次踏上游牧生活,陷入逃离—回归—逃离的反复循环状态。在流动性语境下,青年数字游民很难赋予短暂停留的空间有价值的文化意义,也很难发展出归属感,成为场景化存在的个体,多种情绪交织不可避免地成为其主要的心理表征[44]。

2.地方感的杂糅与流动地方感的形成

人文地理学中地方感强调的是生于斯长于斯的“根植地方感”,这种地方感带有“界域”意味,“界域”即承认存在地方首位性存在,世代生长的地方即“我的地方”。与“根植地方感”相区别的是,青年数字游民会通过自身行动在流入地建构其自我认同的“真实生活”,形成一种基于本地环境、异于当地居民、多种因素综合的地方感。这种地方感更多是个体依托当地物质环境在自我探索中形成的个体地方感。

个体在移动生活中对自我的思考,使其发展出新的生存发展模式和行为方式,地方不再是需要适应的,地方是为“我”服务的,个体充分利用所处环境去达成自我舒适的生活空间。这种生活空间是围绕“我”而形成的暂时性空间情景,“我”规定着物的必要性和意义感。这种人与地链接形成的地方感是以“我”为中心的“属人”地方感,受个体心理、文化偏好、流动体验等多种因素影响。

青年数字游民通过不断建构自身熟悉的生活环境来获得地方感,区别既有地方感研究对于物质地域的强调,青年数字游民的人地链接方式有时会坍缩到人与某件或某几件熟悉物品构筑的临时性氛围中。如DN9对自己游牧生活中“家”的表述,“走到哪里我一定会带上我的床单和被罩,铺上我的床单,盖着自己的被罩,让我短暂觉得我生活在熟悉的家中”。

流动社会下游牧的过程日益开放,单独的地方不再作为青年数字游民身份建构的唯一参照系,青年数字游民的实践活动处于“界域—解域—新界域”的交织过程。在不同“扇面”下,青年数字游民基于场景切换处于“地域人—区域人”之间的身份状态,因此,无论是“根植地方感”还是“无地方”等单结构的人地链接方式,都不能表达青年数字游民全部的地方感受。身体流动下当异地变此地、家乡变异域时,充斥在主体内心的地方感受,不再是非此即彼的内部、外部地方感,也非此消彼涨的家乡依恋和异域认同,而是既有怀乡思绪的根植地方感,也有对异域惊奇的彼地体验,更包括嵌入现代社会结构中“无地方”的习惯和依赖。

这些多面的地方感受杂糅在主体感知中,基于主体认知结构、社会经验和人际网络,在特定场景下的刺激源作用被调动起来。这些异质的地方感并非像研究对象和范围框定下那样泾渭分明,其在被调动起来时往往是以多种组合形式出现,内部之间异质、对立、转化,处于不断的动态互动中。据此本文将这种杂糅的地方感统称为流动社会背景下的“流动地方感”。这构成了数字游牧人群的地方感特征。

在“流动地方感”主导下,青年数字游民对现代都市空间的逃离,既是对稳定性、制度化传统生活模式的拒绝,也是对移动性、不确定性游牧生活的拥抱。这需要具有较强的自律与自觉性,也需要具有较高的专业水平和信息化素养,去应对游牧生活的各种风险和移动工作的多样挑战,更需要将个体内心对于意义、价值的认知同自我认同统一起来,感受内在自我的真实需求,维持完整的自我感并达致自我的认同,如此才能在脱离主流生活模式下开辟出自主空间来。移动性和独立性随着游牧时长和个体反身性思考不断得到重塑与强化,进一步断裂了既有的人地链接方式,场景化生存的个体体验和感知碎化更加凸显,反过来加速了流动生活中“流动地方感”的形成。

七、结论与讨论

1.结论

本研究聚焦于青年数字游民这一流动主体,在关注其流动性实践的动机、身份及地方认同变化基础上,探讨了流动性过程中地方感内涵变迁。研究发现:

作为数字游牧主要群体的青年数字游民,他们多处于自我人生的重要转折阶段。在高度组织化、秩序化、竞争化的环境与社会时间不断挤压下,青年数字游民的主体性与自我意识觉醒,通过自身实践主动从高度组织化环境剥离,以获取自我时间的回归,渴望通过游牧生活完成对自我价值的叩问。

从青年数字游民身份来看,固守一方土地的“地域人”身份和全球移动的“区域人”身份无法概括出青年数字游民的全貌。在不同“扇面”下,青年数字游民是介于“地域人—区域人”之间的身份状态,个体身份转变的同时,也带来了青年数字游民从“属地认同”向“属人认同”的身份认同方式转变。

在流动性语境下,场景化存在的青年数字游民很难赋予短暂停留的空间有价值的文化意义,多种情绪交织成为其主要的心理表征,多样地方感杂糅成的流动地方感,构成了数字游牧人群地方感的主体特征。在主体感知中,这些异质的地方感并非像研究对象和范围框定下那样泾渭分明,其在被调动起来时往往是以多种组合形式出现,内部之间异质、对立、转化,处于不断的动态互动中。

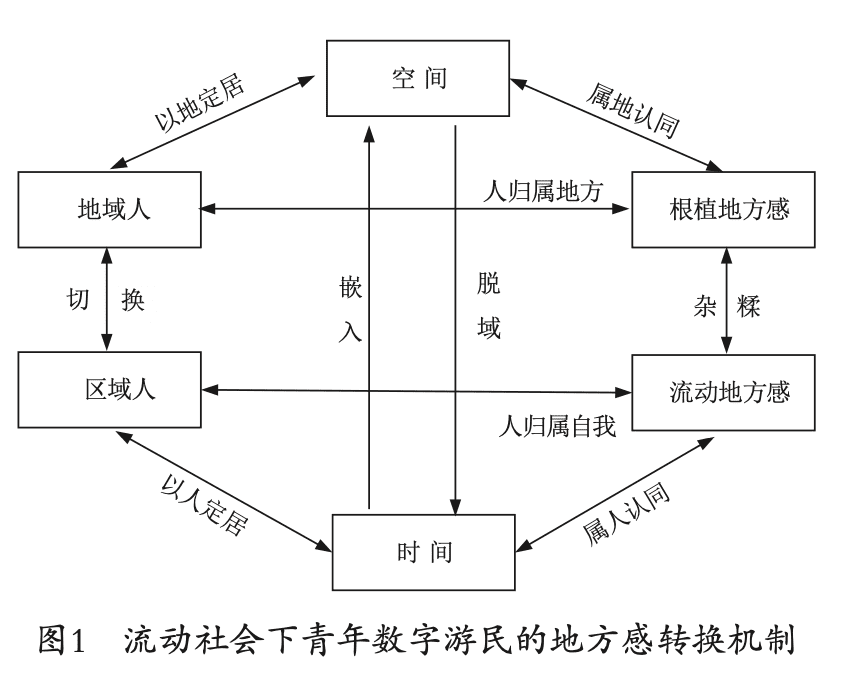

流动社会背景下青年数字游民的地方感转化机制可以归纳为以下过程(见图1):在现代都市组织化、秩序化、竞争化的环境与社会时间不断挤压下,青年数字游民为了自我价值的实现,主动从惯常生活的空间中脱嵌,借助数字技术以虚拟分身的自主时间嵌入社会工作模式完成职业工作;在这种时空结构下,长期多地域的流动实践,使得青年数字游民成为场景化存在的个体,其身份处于“地域人”与“区域人”之间动态切换过程,由此也带来了个体认同机制从“属地认同”向“属人认同”的转变;个体自我认同塑造机制的改变,也重塑了人地链接的方式,从人归属地方发展为人归属自我,包含根植地方感在内的“流动地方感”构成了数字游牧人群地方感的主体特征。

2.讨论

从理论上看,研究还存在很多值得深入研究和探讨的问题:随着流动成为人类生存方式的主要特征,“属人认同”构建起的场景化个体,在多地域流动实践下主体性高度觉醒,在何种意义和层面上这些“孤独”的个体能再构筑起共同体意识?在流动性社会下,如果自由流动代表某种能力和权力,数字游牧作为一种新的实践方式,是否对未流动的他者造成影响?如果是,对他们的身份认同和地方感知有何种影响?

旅居地为了吸引数字游牧人群,通过新建共享空间、基础设施等来满足他们的需求,建构这些场所的动力并非来自当地场域内的需求,而是因为遥远的世界市场上的部分人群的需求,青年数字游民对于自身生活方式和社会关系的重建,是否影响和改变了流入地的地方性质?是否对流入地的居民身份和地域文化造成了侵蚀?如果是,在何种程度上对流入地的居民身份和地域文化造成了侵蚀?

从实践上看,数字游牧作为一种新的流动模式,对流出地、流入地、公司管理者、游牧社区开发组织者等多方主体提出了新的挑战和要求,在流动社会背景下理解并洞察青年数字游民的微观心理和实践需求,优化相应的政策和配套服务是这一群体得以发展的重要基础;在社会层面上,社会氛围应给予个体更多的选择自由和发展可能,允许多样化的生活方式存在,在“加速社会”下鼓励人们利用现代技术去探索扩展生活边界,寻找自我价值感的来源。

[基金项目:本文系2023.3-2024.3中国传媒大学博士科研托举项目(项目编号:CUC230D015)的研究成果]

徐琳岚:中国传媒大学广告学院博士研究生

文春英:中国传媒大学外国语言文化学院院长,教授

参考文献:

[1]齐格蒙特·鲍曼 . 流动的现代性[M]. 欧阳景根,译 . 上海:上海三联书店,2002:12-35.

[2]Sutherland S,Jarrahi MH. The Gig Economy and Information Infrastructure:The Case of the Digital NomadCommunity[J]. Proc ACM Hum Comput Interact,2017:2-21.

[3]周冰,章嘉伊. 青年数字游民:不只是诗和远方[EB/OL]. (2023-02-23)[2023-03-16]. https://baijiahao. baidu.com/s ?id=1758580158969571093&wfr=spider&for=pc.

[4]星一. 在安吉,一群数字游牧的人和一个社区[EB/OL]. (2022-11-08)[2023-03-16]. https://m. thepaper. cn/baijiahao_20631762.

[5]孙九霞,周尚意,王宁,等. 跨学科聚焦的新领域:流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究,2016,35(10):1801-1818.

[6]Büscher M,Urry J. Mobile Methods and the Empirical. European Journal of Social Theory[J]. 2009(12):99-116.

[7]Makimoto T,Manners D. Digital Nomad[M]. Chichester:Wiley,1997:15-36.

[8]Müller A. The Digital Nomad:Buzzword or Research Category ?[J]. Transnational Social Revie,2016(6):344-348.

[9]Reichenberger I. Digital Nomads—A Quest for Holistic Freedom in Work and Leisure[J]. Annals of Leisure Research,2018,21(3):364-380.

[10]黎巎,苏婷婷,Gang LI,等. 新型旅行群体—青年数字游牧民:概念、演化与研究进展[J]. 旅游学刊,2023,38(1):122-133.

[11]Nash Caleece,Mohammad Hossein Jarrahi,Will Sutherland,et al. Digital Nomads beyond the Buzzword:Defining Digital Nomadic Work and Use of Digital Technologies[C]. iConference,2018:207-217.

[12]Olga Hannonen. In Search of a Digital Nomad:Defining the Phenomenon[J]. Information Technology&Tourism,2020,22:335-353.

[13]Dal Fiore F,Mokhtarian P L,Salomon I,et al.“Nomads at Last”?A Set of Perspectives on How Mobile TechnologyMay Affect Travel[J]. Journal of Transport Geography,2014,41(3):97-106.

[14]Inge Hermann,Cody Morris Paris. Digital Nomadism:The Nexus of Remote Working and Travel Mobility[J].Information Technology & Tourism,2020,22(3):329-334.

[15]Pieter Levels. There Will be 1 Billion Digital Nomads by 2035[EB/OL]. (2015-10-25)[2023-03-16]. https://levels. io/future-of-digital-nomads/.

[16]吴维忆 . 青年数字游民如何再造地方[EB/OL]. (2023-01-23)[2023-03-16]. https://mp. weixin. qq. com/s/Au59Dxpr0U3JfaRUB0K8rQ.

[17]袁艳 . 当地理学家谈论媒介与传播时,他们谈论什么?—兼评保罗·亚当斯的《媒介与传播地理学》[J]. 国际新闻界,2019,41(7):157-176.

[18]周尚意,唐顺英,戴俊骋 .“地方”概念对人文地理学各分支意义的辨识[J]. 人文地理,2011,26(6):10-13+9.

[19]Relph E. Place and Placelessness[M]. London:Pion,1976:1,4-5.

[20]孙俊,潘玉君,赫维人,等. 人文主义地理学与地理学人本传统的复兴[J]. 人文地理,2015,30(1):1-8+39.

[21]Arefi M. Non-place and Placelessness as Narratives of Loss:Rethinking the Notion of Place[J]. Journal of Urban Design,1999,4(2):179-193.

[22]Hayden D. The Power of Place:Urban Landscapes as Public History[M]. Cambridge:MIT,1997:18-19.

[23]何瀚林,蔡晓梅 . 国外无地方与非地方研究进展与启示[J]. 人文地理,2014,29(6):47-52+31.

[24]尹才祥 . 全球化中的地方重建:以哈维为例[J]. 天津社会科学,2014(6):48-52.

[25]朱军 .“地方”终结了吗:空间理论的辩证思考[J]. 文艺理论研究,2020,40(3):136-144.

[26]大卫·哈维 . 自然、正义和差异地理学[M]. 胡大平,译 . 上海:上海人民出版社,2010:343.

[27]朱竑,钱俊希,陈晓亮 . 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理,2010,25(6):1-6.

[28]Massey D. Space,Place and Gender[M]. Cambridge,Pellty Press,1994:154.

[29]钱俊希,钱丽芸,朱竑 .“全球的地方感”理论述评与广州案例解读[J]. 人文地理,2011,26(6):40-44.

[30]亨利·列斐伏尔 . 都市革命[M]. 刘怀玉,张笑夷,郑劲超,译 . 北京:首都师范大学出版社,2018:134.

[31]阿德里安·富兰克林 . 城市生活[M]. 何文郁,译 . 南京:江苏教育出版社,2013:1.

[32]韩炳哲 . 在群中:数字媒体时代的大众心理学[M]. 程巍,译 . 北京:中信出版集团,2021:50.

[33]任政 . 社会都市化与现代生活图景—兼论列斐伏尔现代都市生活的批判与反思[J]. 国外社会科学,2020,337(1):123-131.

[34]Priestley,Joseph B. Man and Time[M]. Adlus Books Limited,1964:66.

[35]陈氚 . 现代性议题中的社会时间理论[J]. 国外理论动态,2019,522(8):93-102.

[36]郑小雪,李琼 . 逆社会时钟:一项时间自主性考察[J]. 中国青年研究,2022(9):81-88.

[37]黄潇婷,张琳琳,苘茂兰 . 从地域人到区域人假设的提出—旅游移动视角下关于地方感的思考[J]. 旅游学刊,2019,34(6):28-36.

[38]Büscher M,Urry J. Mobile Methods and the Empirical[J]. European Journal of Social Theory,2009,12:99-116.

[39]安东尼·吉登斯 . 现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会[M]. 夏璐,译 . 北京:中国人民大学出版社,2016:78.

[40]Tuan Y F. Rootedness Versus Sense of Place[J]. Landscape,1980,24:3-8.

[41]Inge Hermann,Cody Morris Paris. Digital Nomadism:The Nexus of Remote Working and Travel Mobility[J].Information Technology & Tourism,2020,22:329-334.

[42]安东尼·吉登斯 . 现代性的后果[M]. 田禾,译 . 南京:译林出版社,2011:15-25.

[43]邢媛 . 吉登斯的现代性自我认同品格思想研究[J]. 哲学分析,2021,12(1):138-152+199.

[44]Kaaka M. Interrogating the Geographies of the Familiar:Domesticating Nature and Constructing the Autonomy of the Modern Home[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2004,28(2):265-286.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:徐琳岚、文春英