一、问题的提出

随着经济社会结构的转型,昔日“沉重的”或“稳定的”社会形态业已发生变化,现代社会更是呈现出一幅“流动的、不定的和动态的”图景,“流动性”不仅成为社会运转的一个基本要素,而且日益支配着我们的日常生活[1]。在频繁的迁移过程中,流动人口将会面临来自城市的歧视和排斥,遭受健康机会和健康资源的双重剥夺,从而隐藏着巨大的健康风险。伴随着年龄的增长,在迁入地工作或生活的时间延长,流动人口的健康水平将会迅速恶化,并出现明显的健康耗损[2]。

针对流动人口健康不平等的理论视角主要有两种:一是个体主义视角,相关解释变量包括年龄、性别、婚姻状况、受教育程度和收入水平等[3][4][5],该视角主要探讨个体特征差异是如何塑造流动人口健康不平等的。二是结构主义视角,认为流动人口健康不平等是市场结构和社会制度等因素作用的结果,如户籍制度、社会排斥和不公平的市民待遇等[6][7][8]。虽然结构主义视角弥补了个体主义视角对宏观社会因素的忽视,但也可能会误导我们将某个现实问题理解为“旧制度的遗留”问题,并简单认为只要改革“恶的制度”,就会带来根本问题的解决。

事实上,社会流动性和人口迁移浪潮本身都会对户籍制度形成挑战,人口之于社会成员的意义已经发生变异,户籍制度的社会控制和行政管理功能部分趋于失效[9]。也就是说,在户籍制度之外,城市中的其他社会制度,同样规定着社会的结构方式,制约着流动人口的经济地位、社会地位以及他们的生活机会[10]。

有研究表明,住房作为一种独立于劳动力市场、有着时间累积性和代际传承性的社会排斥机制,制约着流动人口的地位实现和公共服务获得[11]。然而,随着市场经济的发展,城市住房制度开始从福利性分配制向绩效主义市场原则转变,这为流动人口向上流动,跨越严格的户籍管理制度提供了机会。一方面,住房从原有的居住属性逐渐衍生出更为丰富的权利属性,并与城市落户、子女入学等相挂钩,成为个人享受城市公共服务的必要条件[12]。

因此,对城市住房的追求已经成为流动人口争取市民资格的一种策略性实践,通过这种方式,他们可以享受到原本只提供给城市户籍人口的公共服务和社会福利。另一方面,流动性本身意味着不安全感和不确定性,这会不断强化迁移者的精神压力以及对稳定生活的渴望,而住房能够帮助他们抵御流动风险和不确定性,因为一旦有了住房,流动人口便会相信“自己流离失所的身体终于可以在一个安全的地方栖身了”[13]。

从住房视角研究青年流动人口健康及其影响机制有着重要的理论价值和现实意义。虽然部分文献已经注意到流动人口住房分层现象及产生的后果,但这些研究主要探讨流动人口住房不平等的个体特征差异和制度阻碍,鲜有文献将住房看作影响青年流动人口健康水平的一种重要致因,更缺乏对住房获得与青年流动人口健康水平二者关系的深入探讨。

随着市场经济的发展,住房的属性也从居住、归属逐渐过渡到权利,城市住房背后所依附的“发展权”和“市民权”已经成为改善青年流动人口健康水平的关键。

鉴于此,本文延续结构主义分析路径,将住房看作影响青年流动人口健康水平的一个重要因素,并对可能存在的影响机制进行实证检验。本文的创新之处在于:一是重新审视了结构性因素对青年流动人口健康水平的影响,即在教育、收入和职业等传统因素之外,引入住房获得作为青年流动人口健康水平新的解释因素,力求深化和拓展健康不平等的解释框架;二是研究重点不再局限于“就事论事”,而是力图挖掘影响青年流动人口健康水平的传导机制,为审视和理解流动人口健康不平等的成因及其持续存在提供新的视角。

二、从户籍歧视到住房排斥:研究背景与假说

1. 住房作为新的排斥制度

1951年,公安部颁布了《城市户口管理暂行条例》,对人口的出生、死亡、迁移、社会身份变化等进行统一管理,标志着户籍制度的正式建立;1958年,《中华人民共和国户口登记条例》第一次用“农业户口”和“非农业户口”来分别统称城市居民和农村居民;1964年,国家出台了《公安部关于处理户口迁移的规定(草案)》,指出“从农村迁往城市、集镇的要严加限制,从集镇迁往城市的要严加限制”。上述三个文件奠定了我国户籍管理制度的基本格局,并一直延续下来,不断被强化。

一方面,户籍制度承担着行政管理和维持社会秩序的功能,国家及各地方政府试图通过户籍制度来限制人口流动,控制人口规模,进而达到属地化管理,维护社会稳定的目的;另一方面,户籍制度兼具资源控制和再分配的功能,中央政府依据户籍性质将居民划分成农业人口和非农业人口,并承担相应的教育、就业、社会保障等责任,而地方政府也会通过户籍制度来平衡财政负担、分配生活物资等[14]。

随着城市化的快速发展,大规模人口流动对户籍制度造成了巨大挑战,导致其社会控制和行政管理功能部分失效。为了缓解流动人口的压力,满足城市发展的需求,各地方政府根据自身利益,制定出新的吸纳或排斥政策。在这种情况下,住房逐渐替代户籍,成为一种新的社会排斥制度,导致青年流动人口难以享受城市公共服务、获得市民资格。

在计划经济时期,国家或单位负责投资、建设和修缮房屋,并建立起无偿分配、低租金和无限期使用的住房供给模式,个人生活与工作都被纳入行政管理体系之中。外来人口要想在城市立足,就必须突破不断变化的、高度排外的城市住房制度,获得城市住房。随着住房的日益商品化,市场机制逐渐取代了权力机制,经济能力成为居民获得住房产权的决定性因素,而蓬勃发展的房地产市场为青年流动人口提供了一个跨越城乡等级制度的机会。

住房作为一种新的排斥机制,在社会分层中的作用越来越大,成为串联起个人、市场与国家,透视社会贫富差距和阶层分化的重要工具[15]。有研究发现,在当前中国城市社会中,住房产权和住房条件上的差异不仅在事实上形成了基于财富的阶层分化,而且催生了一种新的基于财产或住房权利的分层秩序[16]。对于青年流动人口而言,拥有城市住房就成为他们争取“市民资格”,享受城市资源的重要途径。通过这种策略性实践,青年流动人口不仅可以享受到以前只提供给城市户籍人口的就业机会、医疗资源和公共服务,而且能够实现户籍身份的转变,实现社会地位的向上流动。

2. 研究假设

现阶段,住房排斥已经替代户籍歧视,成为拥有城市公共服务的权利凭证。住房上的不平等往往会造成居住隔离、经济剥夺和社会排斥,成为阻碍向上流动,导致阶层固化、社会定型的基本载体和主要表现形式[17]。对青年流动人口来说,城市住房不仅能够提升他们的社会地位,令他们享受到与当地居民同等的公共服务,参与到公共事务之中,而且能够帮助他们抵御流动风险与不确定性,降低超时劳动的可能性,对自身健康具有积极的改善作用。

首先,对青年流动人口来说,拥有住房不仅意味着更安全、更舒适的居住环境,满足个人的居住需求,而且能够构建个人物质生活机会的居住空间,反映并形成个人的地位、品位和权力,塑造个人的生活习惯和生活方式,进而成为影响个体健康的重要因素[18]。其次,住房作为一种具有投资价值的消费品,其经济属性有助于抵御流动过程中所遭受的风险与不确定性。当青年流动人口在迁入地面临各种风险时,他们便可以对自己的住房进行出租、增值或抵押,获得相应的经济支持[19]。

最后,在城市里,住房不仅是一种符号性、地位性的消费活动,而且与落户、子女入学、社会保障等城市福利挂钩,成为城市公共服务获得的必要条件[20]。因此,住房的权利属性可能造成资源分配不平等,直接或间接影响青年流动人口的健康水平。

实证研究结果同样表明,相比性别、年龄、户籍等,住房已经成为影响青年流动人口健康水平的重要因素。有研究发现,虽然住房对外来人口的影响要小于本地居民,但考虑到外来人口住房条件的限制,改善住房条件仍然能够改善外来人口的健康水平[21]。究其原因,住房作为社会地位的一种体现,能够使人产生强烈的归属感和成就感,对健康具有积极的促进作用。相比之下,部分拥有甚至完全没有住房产权则会催生自卑感和不安的情绪,从而损害个体健康[22]。鉴于上述分析,本文提出以下假设:

假设1:住房获得对青年流动人口的健康水平具有正向影响,相对于无住房的青年流动人口,拥有城市住房的健康水平更高。

有学者认为,权利资本缺失是导致流动人口福利受损,难以融入城市的关键[23]。这里的权利资本是指国家赋予居民能够享有相关社会福利和社会保障的法律资格。《居住证暂行条例》规定,离开常住户口所在地,到其他的市级以上城市居住半年以上,加上符合稳定就业、稳定住所、连续就读条件之一的,可享受“六项福利”“七大便利”,并且可以落户于居住地所在城市。由此可见,拥有城市住房,不仅会影响个人的生活环境和社会交往空间,而且能够获得更多的公共服务,对个体健康和幸福感都具有积极的影响[24]。鉴于此,本文提出以下假设:

假设2-1:拥有城市住房的青年流动人口更有可能参加当地的医疗保险,从而能够显著改善个体的健康水平。

住房还会提高青年流动人口的生活掌控能力,进而对个体健康具有显著的改善作用。一方面,住房能够满足个人掌握自我生活的深层欲望,令人感受到来自外部世界的安全和保护,让人生活在一种秩序性、连续性和可预测性的环境中,这种正向的心理反馈机制会进一步增强个体的不易损害性,提高个人的安全感、自尊心和生活满意度[25];另一方面,住房作为一种重要的投资品,其价格可以反映出该地区的发展前景,拥有住房就意味着拥有更多的工作机会和发展前景,能够应对流动过程中的风险与不确定性,产生一种“信心效应”[26]。因此,本文提出以下假设:

假设2-2:拥有城市住房的青年流动人口更具生活掌控能力,其健康水平也更高。

房地产市场化使得不少家庭实现了财富的保值增值,但财富的增加会抑制个体的市场劳动参与,甚至产生不愿劳动的“住房食利阶层”。根据劳动力供给理论,当住房价格上涨时,拥有住房产权的家庭将从中受益,而家庭财富的增加会降低从劳动力市场赚取经济收入的压力,产生闲暇对劳动的替代作用,降低个体的市场劳动参与时间。

实证研究结果同样表明,住房负担会影响流动人口的市场劳动参与时间,与自有住房的流动人口相比,无住房的流动人口选择超时劳动的概率更大,而超时劳动不仅会影响个人的收入水平,而且会对个体健康产生不利影响[27][28]。依据分析,本文提出以下假设:

假设2-3:拥有城市住房的青年流动人口超时工作的概率更低,对健康的改善作用也更大。

在保守主义者看来,住房产权是构建社区利益共同体的一种重要手段,有产者因将自身利益嵌入社区利益关系之中,因而会对社区事务表现出更大的兴趣,也更愿意参与到公共事务之中[29]。有研究发现,住房具有很强的“锁定”效应,与租房相比,自有住房的迁移成本更高而流动性更差,因而有更强的动机参与社区事务,以便从中获益[30]。鉴于上述分析,本文提出以下假设:

假设2-4:拥有城市住房的青年流动人口更愿意参加社会活动,从而对自身健康具有积极的促进作用。

三、数据、变量与方法

1. 数据介绍

本文使用的数据来源于2014年中国流动人口动态监测调查数据(CMDS)。该数据由国家卫生健康委员会组织实施,采取分层、多阶段与规模呈比例(PPS)的概率抽样方法,调查范围包括北京市朝阳区、青岛市、厦门市、嘉兴市、深圳市、中山市、郑州市和成都市等八个城市;调查对象为在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的流动人口;调查内容包括个体特征、住房类型、健康状况和社会融合等。根据国家《中长期青年发展规划(2016年~2025年)》对青年群体年龄的界定,本文将青年流动人口的年龄界定为15岁~35岁。

考虑到现有土地政策,流动人口不可能在流入地城市建房,居住在村委会的也不太可能获得住房产权,因此排除住房类型为“自建房”、跨市流动以及居住在村委会的样本。在剔除缺失值、错填以及不符合条件的样本后,最终得到7381份有效样本。

2. 模型与变量

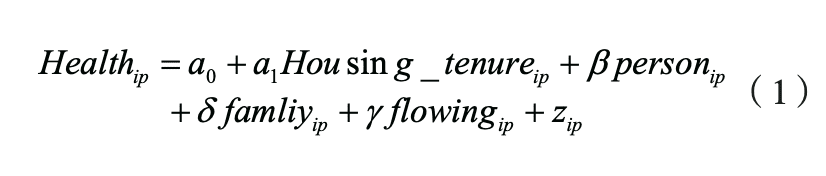

由于健康水平为虚拟变量,本文采用二元Probit模型进行回归。模型形式设定如下:

式(1)中,下标i和p分别表示个体i和省份p。Healthip为被解释变量,表示青年流动人口的健康水平。Bircher将健康定义为,一个人在身体、精神和社会潜能方面所表现出的一种动态的良好状况,其可以满足与年龄、文化和个人责任相关的生活需求,一旦潜能无法满足这些生活需求,个人所表现出来的状态就是疾病[31]。目前,流行病学中常用发病率、死亡率或某项具体疾病等指标进行评估,而社会科学则用自评健康来测量。

与单一的客观指标相比,自评健康是一个更有效的综合指标,自评健康不仅能够有效测量个体身体机能的变化和死亡,反映身体的综合状况,而且受近期疾病和治疗经历的影响较小[32]。在借鉴已有研究的基础上,本文使用自评健康来衡量流动人口的健康水平,用问卷中“总的来讲,您的健康状况是”进行测量,该问题包括“非常好”“很好”“好”“一般”“差”五个选项,在操作化时,将“非常好”和“很好”赋值为1,将“好”“一般”“差”赋值为0。

(在实证分析时,本文也尝试对自评健康进行重新编码,将回答“非常好”“很好”“好”的归为一类,将回答“一般”和“差”的归为一类,进行重新回归,其结果与文中报告的结果基本一致。)

Housing_tenureip表示住房获得,是本文的核心解释变量,用来衡量青年流动人口在流入地产权住房的拥有情况。借鉴已有研究[33],本文用问卷中“您现在的住房属于下列何种性质”进行测量,将自购商品房和自购政策性保障房的赋值为1,称为“自有住房”,将其他类型的赋值为0,称为“无住房”。

在实证分析时,对协变量进行控制有助于提高估计结果的有效性,但将一些不合格的协变量纳入模型则会导致严重的估计偏差。

本文选择控制变量时遵循以下原则:一是控制那些在自变量产生之前就已经被决定的变量,二是控制那些可能同时影响青年流动人口住房获得和健康水平的混淆变量。本文选择个体特征、家庭特征、流动特征和地区特征四类控制变量,其中个体特征包括性别、年龄、户籍性质、婚姻状况、受教育程度、单位类型和就业身份;家庭特征用家庭总收入来衡量,并进行对数化处理;流动特征包括流动时间和流动范围;地区特征包括东部、中部和西部三个地区。变量的描述性统计如表1所示。

表2汇报了因变量在不同住房类型上的比较结果。统计结果显示,青年流动人口的健康水平总体上处于很好和非常好之间,二者所占的比例为64.51%,分不同住房类型来看,自有住房青年流动人口健康水平中很好和非常好的比例为69.25%,相比之下,无住房青年流动人口健康水平中很好和非常好的比例仅为64.06%。这表明,住房作为克服社会排斥,争取城市成员资格的一种重要途径,对青年流动人口健康水平具有显著的改善作用,与无住房的青年流动人口相比,自有住房依附的公共服务和社会福利更多,对健康水平的改善作用也更明显。

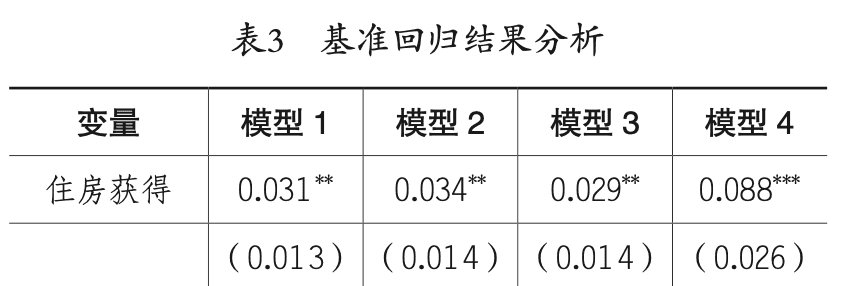

四、基准回归结果

1. 基准回归

在实证分析时,一些可观察但难以测量因素或者不可观察因素很难通过问卷调查的形式获得,但这些因素可能会影响青年流动人口的健康水平,本文采取逐步回归的方式进行估计,结果如表3所示。模型1的估计结果显示,未控制其他变量时,住房获得的估计系数为0.031,且在5%的置信水平上显著,这表明,与无住房青年流动人口相比自有住房青年流动人口的健康水平更高。模型2进一步控制了个体特征、家庭特征和流动特征等变量,估计结果显示,住房获得对青年流动人口健康水平仍然具有显著的正向影响。

模型3进一步控制了地区特征变量,估计结果显示,住房获得的回归系数为0.029,且在5%的置信水平上显著,即在控制其他变量后,自有住房青年流动人口的健康水平仍然要高于无住房青年流动人口,两者之间相差大约2.9个百分点。

在上述研究的基础上,模型4进一步纳入住房获得和户籍性质的交互性,由此获得一些补充性发现。估计结果显示,不仅户籍性质的估计系数不显著,而且住房获得和户籍性质交互项的估计系数也不显著,这说明与农业户籍青年流动人口相比,非农业户籍青年流动人口在住房获得上并不具备优势,对健康的改善作用也并不显著。

一方面,虽然与农村户籍青年流动人口相比,非农业户籍青年流动人口在个人发展能力、城镇户籍及其衍生因素等方面具有更大优势,二者显然不是同一个社会阶层的外来人,然而一旦离开户籍地,即便是非农业青年流动人口也是城市的外来人,同样会遭受来自城市的歧视和排斥[34];另一方面,随着城市化发展,户籍制度的社会控制功能和行政管理功能部分趋于失效,国家逐渐将国家层面上的“公民权”问题转变成城市层面上的“市民权”问题,将“国民待遇”问题转成了“市民待遇”的问题[35],“城乡之别”逐渐演变成“内外之分”,户籍制度的影响日渐式微。

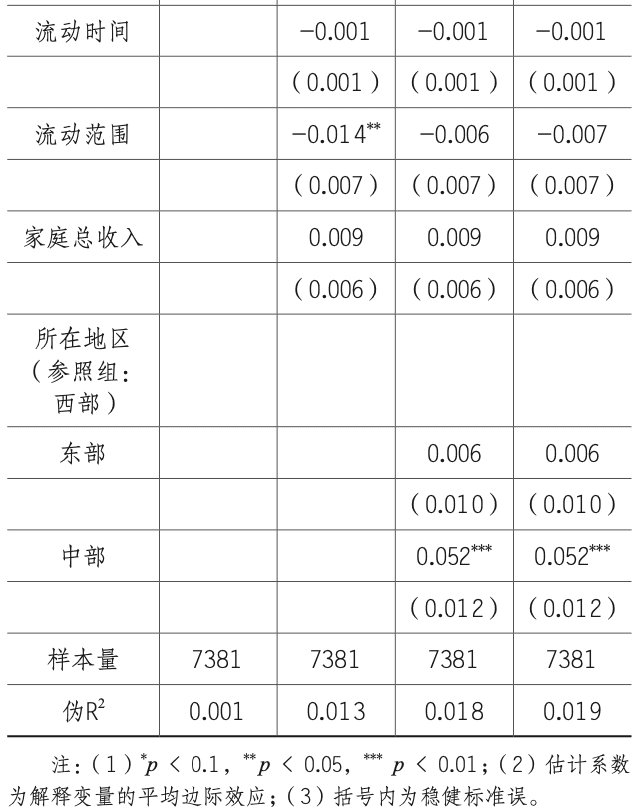

2. 稳健性检验

为了检验上述结论的可靠性,本文采取以下方式进行稳健性检验(见表4)。

第一,变换计量方式。健康水平原为定序变量,设置成虚拟变量后会导致部分信息丢失,出现估计结果偏差,本文采用Oprobit模型进行重新估计。估计结果显示,住房获得的估计系数为0.086,且在5%的置信水平上显著,这表明与无住房的青年流动人口相比,自有住房青年流动人口的健康水平更高。

第二,变换新的测量指标,用问卷中“我认为我的健康状况在变坏”构建新的被解释变量,将回答“大部分错误”和“错误”赋值为1,表示健康状况好;回答“绝对正确”“大部分正确”“不能确定”赋值为0,表示健康状况差。模型2的估计结果表明,自有住房对青年流动人口健康水平仍然具有显著的正向影响,并且与基准模型相比,估计系数和显著性水平均未发生明显的变化。

第三,考虑到政策性保障住房是我国城镇住宅建设中较为特殊的一种住宅,通常由国家建造,提供给特定人群居住,模型3对住房获得进行重新编码,将自购商品房的赋值为1,将其他类型的赋值为0,估计结果同样显示,自有住房青年流动人口的健康水平要明显高于无住房的青年流动人口。第四,剔除居住在城郊接合部、农村社区和其他地区的样本,估计结果显示,住房获得的估计系数为0.031,且在5%的置信水平上显著,这同样表明住房获得对青年流动人口健康水平具有显著的正向影响。

3. 住房获得与青年流动人口健康的横向比较

获得城市住房已经成为青年流动人口争取市民资格的一部分,对于他们来说,拥有城市住房便意味着可以享受到当地的公共服务和社会福利,这会对个体健康产生极大的改善作用。然而,由于就业机会、医疗资源在不同城市和不同地区上的分布不均,大城市和东中部地区的资源分配更多,公共服务也更完善。由此可以推断,与小城市和西部地区相比,在大城市和东中部地区拥有住房,对青年流动人口健康水平的影响更大。

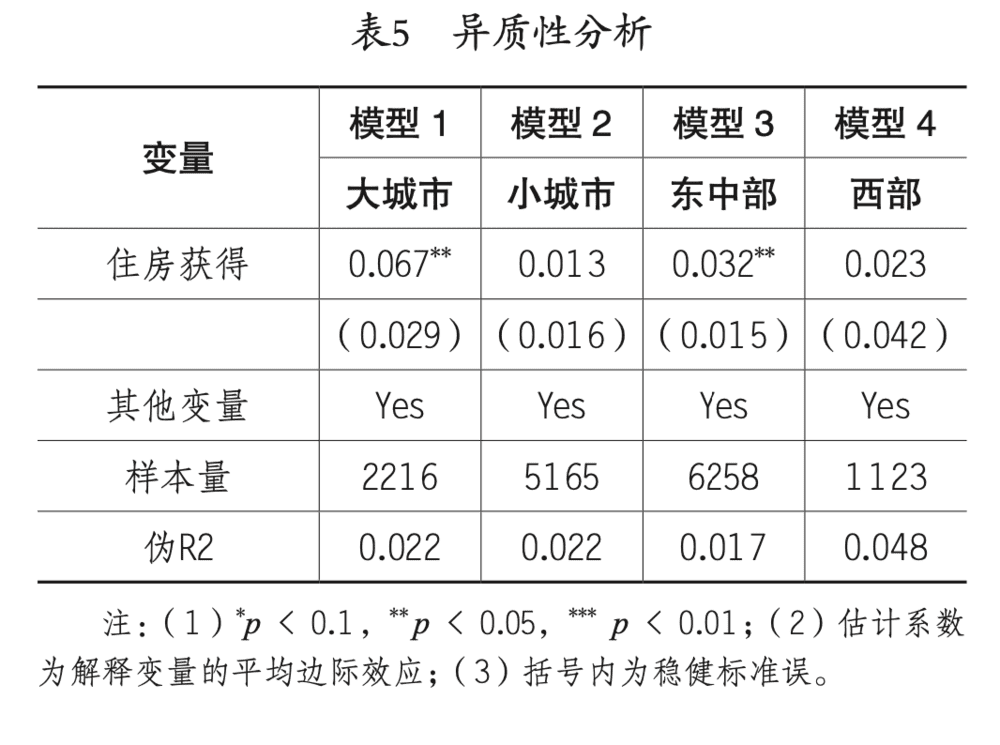

表5对上述推论进行了实证检验,模型1和模型2的估计结果显示,大城市住房获得的估计系数为0.067,且在5%的置信水平上显著,小城市住房获得的估计系数为负,但未能通过显著性检验,从综合估计系数和显著性水平来看,住房获得对大城市青年流动人口健康水平的影响要远远大于小城市的青年流动人口。模型3和模型4的估计结果显示,东中部地区住房获得的估计系数为0.032,且在5%的置信水平上显著,西部地区住房获得的估计系数不显著,这表明自有住房对迁入东中部地区青年流动人口健康水平的影响更大。

由此可见,住房市场化为青年流动人口争取市民资格、实现城市融入提供了一个重要途径,尤其是在大城市和东中部地区,青年流动人口能够通过获得城市住房,进而享受到相应的公共服务和社会福利,最终有利于健康水平的改善。

五、影响机制分析

上述研究结果表明,住房获得能够显著改善青年流动人口的健康水平,那么这种积极影响是通过何种途径实现的呢?本文分别从医疗保险获得、生活掌控能力、超时劳动概率和社会活动参与等方面,进一步探讨住房获得影响青年流动人口健康水平的传导机制。

1. 医疗保险获得

目前,虽然中国已经建立起覆盖全民的医疗保障体系,但仍然存在明显的条块分割特征,参保资格并不是统一享有,而是存在身份差别。新型农村合作医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城镇职工医疗保险分别按照是否属于农业户口以及是否就业来划分参保对象,这导致流动人口很难享受相应的医疗服务,患病后就诊率、住院率更低,就医机构质量更差[36]。本文推断住房获得能够提高青年流动人口获得迁入地医疗保险的概率,使其享受更多的医疗服务,从而有助于健康水平的改善。

鉴于此,本文利用问卷中“您目前是否有以下医疗保险(多选)”进行测量,选项包括城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和城乡居民医疗保险,在操作化时,将参加1种及以上的赋值为1,将未参加的赋值为0。

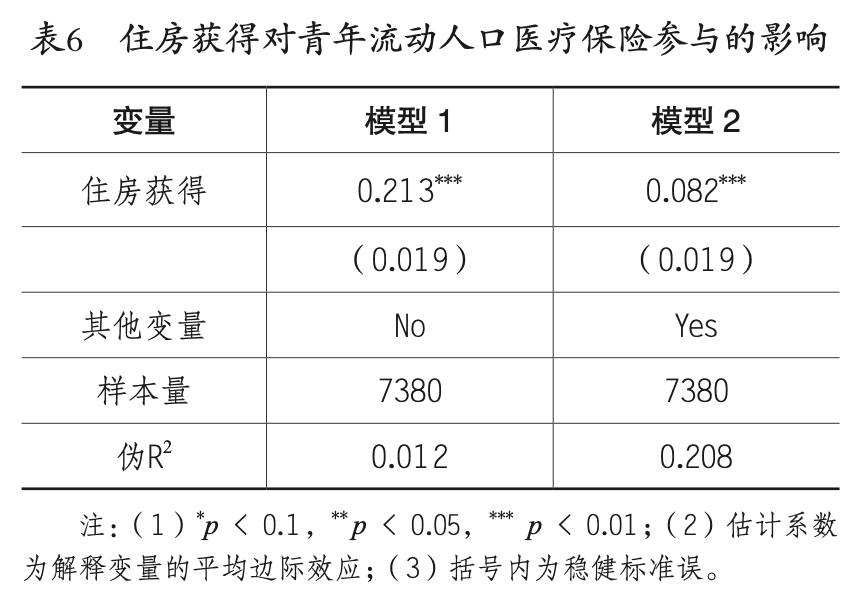

表6考察了住房获得对青年流动人口医疗保险获得的影响,估计结果显示,在未控制其他变量时,住房获得的估计系数为0.213,且在1%的置信水平上显著,当进一步控制个体特征、家庭特征、流动特征和地区特征等变量后,住房获得的估计系数明显变小,但仍然在1%的置信水平上显著。这说明与无住房的青年流动人口相比,在迁入地拥有住房的青年流动人口参加医疗保险的概率更高。由此假设2-1得到验证。

2. 生活掌控能力

在流动性社会里,不确定性日益支配着我们的经济、政治和日常生活,并且将我们带入一个个体焦虑的时代。对青年流动人口来说,当熟悉的、确定性的农村社会逐渐远去,陌生的、不确定性的城市社会迎面扑来,流动性和不确定性会给他们的日常生活造成巨大冲击,使其置身于割裂的和琢磨不定的空间中,丧失将生活空间与客观空间结合起来的能力,抑制试图改善影响健康的社会环境的努力,最终会引发个体的精神失调,对健康产生不利影响[37]。

本文用问卷中“一些人认为他们完全可以选择和掌握自己的生活,另外一些人觉得自己无法掌握自己的生活,请问您觉得您在多大程度上可以选择和掌握自己的生活呢”来衡量青年流动人口的生活掌控能力。该问题包括十个等级,在操作化时,将第六等级及以上的赋值为1,将第六等级以下的赋值为0。

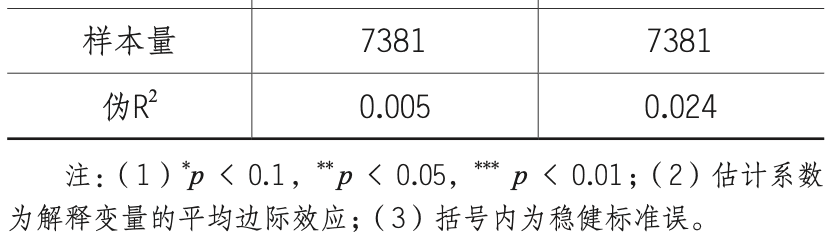

表7的估计结果显示,在未控制其他变量时,住房获得的回归系数为0.129,且在1%的置信水平上显著,这表明自有住房能够显著提高青年流动人口掌控自己生活的能力。进一步控制其他变量后,住房获得的估计系数下降到0.072,但仍然在1%的置信水平上显著。即与无住房的青年流动人口相比,在流入地拥有住房的青年流动人口更有能力掌控自己的生活。由此假设2-2得到统计上的验证。

3. 超时劳动概率

在社会生活领域,时间安排是个体生活节奏与规律的一种呈现,一旦工作时间和闲暇时间出现冲突,就会导致劳动者的生活节奏发生紊乱,从而对身心健康产生负面影响[38]。超时劳动不仅会导致个人无法控制工作,难以实现工作与生活的有效平衡,而且更容易暴露在高压的环境下,带来更多的工作压力[39]。

本文用问卷中“您上个月(或上次就业)平均每周工作几天”和“您上个月(或上次就业)平均每天工作几个小时”来衡量青年流动人口的超时劳动。根据《劳动法》的规定,将每周工作时间超过40小时的赋值为1,表示存在超时工作;将每周工作时间40小时及以下的赋值为0,表示不存在超时工作。

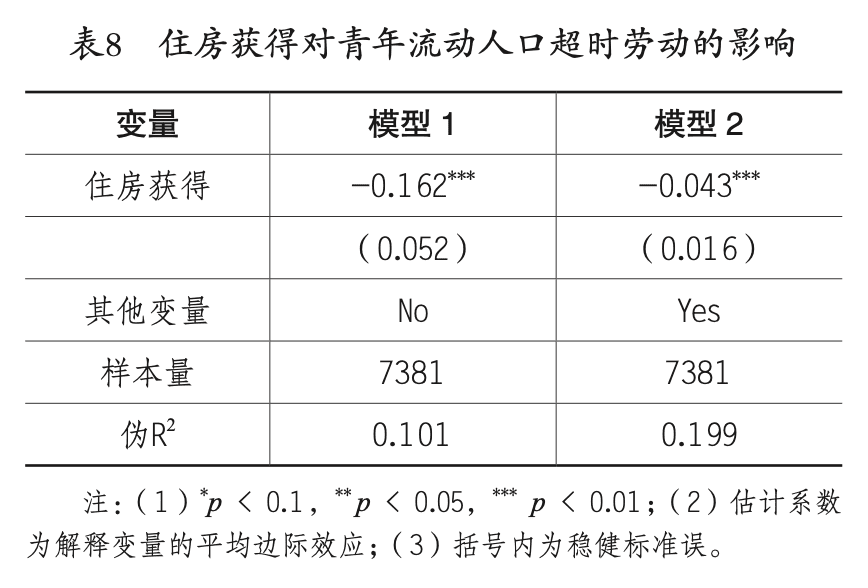

表8实证检验了住房获得对青年流动人口超时劳动的影响。估计结果显示,在未控制其他变量时,住房获得对青年流动人口超时劳动具有显著的负向影响,与无住房的青年流动人口相比,自有住房青年流动人口发生超时劳动的概率更低。模型2进一步控制了其他变量,估计结果显示,自有住房青年流动人口超时劳动的概率要比无房青年流动人口低4.3%,且这一结论在1%的置信水平上显著。由此假设2-3得到验证。

4. 社会活动参与

压力过程理论认为,个体健康被嵌入“地位—健康”的分层模式当中,会时常受到各种社会结构性因素的影响。有研究发现,不同社会地位的个体所面临的压力各不相同,这会导致每一个个人身处不同程度的压力暴露风险之中,从而形成不同的健康水平。与此同时,不同社会地位个体在应对资源和应对策略上也不相同,社会地位高的人拥有更多的资源,他们的压力易感性更低,健康水平也更高[40]。

然而,作为城市的外来者,青年流动人口无法与城市居民形成亲密的社会关系和深入的社会交往,面临着群体间消极人际关系的挑战。由此可以推断,积极的社会参与能够帮助青年流动人口更好地适应城市,充分地展现自我价值,对身心健康具有积极的改善作用。鉴于此,本文用问卷中“2013年您在本地参加过以下哪些活动(多选)”进行测量,包括社区文体活动、志愿者协会、流动党(团)支部、同学会、家乡商会组织、本地党(团)支部、老乡会和其他等选项,在操作化时,将参加至少一项活动的赋值为1,将未参加任何活动的赋值为0。

表9考察了住房获得对青年流动人口社会参与的影响。模型1的估计结果显示,自有住房能够显著提高青年流动人口参与社会活动的概率。模型2的估计结果显示,在控制其他变量后,自有住房对青年流动人口社会参与仍然具有显著的正向影响,与无住房的青年流动人口相比,自有住房青年流动人口参加社会活动的概率更高,二者大约相差8.6个百分点。假设2-4得到验证。

六、结论与讨论

住房作为一种独立于职业之外的生活机会,对青年流动人口进入特定阶层、获得城市成员身份具有重要影响。然而,已有研究将户籍看成是影响青年流动人口健康的根本原因,忽视了住房对健康的影响。事实上,住房已经从单一的居住属性衍生出更为丰富的权利属性,并且与城市落户、子女教育、市场劳动和社会保障挂钩,成为影响青年流动人口健康水平的重要因素。本文利用2014年全国流动人口动态监测调查数据,实证检验了住房获得对青年流动人口健康水平的影响,并进一步探讨了可能存在的影响机制。

本文的实证结果表明:

首先,住房获得对青年流动人口健康水平具有显著的正向影响,与无住房的青年流动人口相比,自有住房青年流动人口的健康水平更高,并且在进行一系列稳健性检验后,上述结论依然成立;

其次,从影响机制来看,自有住房不仅能够显著提升青年流动人口的社会地位,使其享受到与当地居民同等的公共服务,积极参与到公共事务之中,而且能够帮助他们抵御流动风险与不确定性,降低超时劳动的可能性,最终对其健康具有积极的改善作用;

最后,与小城市和西部地区相比,大城市和东中部地区的住房所依附的公共服务和社会福利更多,对青年流动人口健康水平的改善作用也更大。

在东亚社会,住房具有安身立命的根本意义,人们有了住房,才能获得一种本体论意义上的安全感[41]。事实上,住房已经成为影响青年流动人口生活状态和健康水平的重要因素。蓬勃发展的房地产市场为青年流动人口提供了一种向上流动的途径,通过这种方式,他们不仅能够克服制度性排斥,享受到与城市居民相同的公共服务,而且能够获得更多的满足感和幸福感,对自身健康具有积极的改善作用。

本文的政策启示在于:第一,健康不仅是个人问题,更是社会问题,解决思路不能再停留于“头疼医头、脚疼医脚”,而应该诉诸公共政策调整,包括调整涉及健康的社会利益关系,对社会资源进行再分配,使每个青年流动人口都能够享受到城市公共服务和社会福利,实现人人享有身体、精神和社会的完全适应状态。第二,坚持“房子是用来住的不是用来炒的”的定位,建设一个公平、合理、健康的房地产市场,不断改善居民的住房条件,防止住房资产贫富分化。第三,要更加重视区域发展不平衡不充分问题,努力推动公共服务均等化和基础设施均衡化发展,实现流动人口的有序流动和城市融入、社会整合。

参考文献:

[1] 齐格蒙特·鲍曼 . 现代的流动性[M]. 欧阳景根,译 . 北京:中国人民大学出版社,2018:194-205. [2] 周小刚,陆铭 . 移民的健康:中国的成就还是遗憾?[J]. 经济学报,2016(3):79-98. [3] 牛建林 . 人口流动对中国城乡居民健康差异的影响[J]. 中国社会科学,2013(2):46-63. [4] 李建民,王婷,孙智帅 . 从健康优势到健康劣势:乡城流动人口中的“流行病学悖论”[J]. 人口研究,2018(6):46-60.

[5] 侯建明,赵丹 . 我国流动人口健康自评状况及其影响因素分析[J]. 人口学刊,2020(4):93-102.

[6] 陆文聪,李元龙 . 农民工健康权益问题的理论分析:基于环境公平的视角[J]. 中国人口科学,2009(3):13-20.

[7] 胡荣,陈斯诗 . 影响农民工精神健康的社会因素分析[J]. 社会,2012(6):135-157. [8] 王健,郑娟,王朋,等.中国的迁移与健康:解决流动人口医疗卫生服务政策目标与现实的差距[J].公共行政评论,2014(4):29-45.

[9] [35]陈映芳 . 城市中国的逻辑[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2012. [10] 魏万青,高伟 . 经济发展特征、住房不平等与生活机会[J]. 社会学研究,2020(4):81-103. [11] 方长春 . 中国城市移民的住房— 基于社会排斥的视角[J]. 社会学研究,2020(4):58-80.

[12] [20]张传勇,罗峰,黄芝兰 . 住房属性嬗变与城市居民阶层认同— 基于消费分层的研究视域[J]. 社会学研究,2020 (4):104-127.

[13] Zhan,Y. My Life Is Elsewhere:Social Exclusion and Rural Migrants’Consumption of Homeownership in Contemporary China[J].Dialectical Anthropology,2015(4):405-422.

[14] 陈映芳“. 农民工”:制度安排与身份认同[J]. 社会学研究,2005(3):119-132. [15] 张海东,杨城晨 . 住房与城市居民的阶层认同— 基于北京、上海、广州的研究[J]. 社会学研究,2017(5):39-63.

[16] 李强,王美琴 . 住房体制改革与基于财产的社会分层秩序之建立[J]. 学术界,2009(4):25-33. [17]

[18] Navarro C,Ayala L,Labeaga J M. Housing Deprivation and Health Status:Evidence from Spain[J]. Empirical

Economics,2010(3):555-582. [19] 陈柔婷 . 集体消费理论对城市社会学经验的再认识[J]. 学习月刊,2010(17):27-28.

[21] 王桂新,苏晓馨,文鸣. 城市外来人口居住条件对其健康影响之考察— 以上海为例[J]. 人口研究,2011(2): 60-72. [22] 李礼,陈思月 . 居住条件对健康的影响研究— 基于 CFPS2016 年数据的实证分析[J]. 经济问题,2018(9):81-86.

[23] 郭忠华,谢涵冰 . 农民如何变成新市民?— 基于农民市民化研究的文献评估[J]. 中国行政管理,2017(9):93-100.

[24] 郑思齐,廖俊平,任荣荣,等 . 农民工住房政策与经济增长[J]. 经济研究,2011(2):73-86.

[25] 胡蓉,任婉婷. 住房资源、生活方式与阶层认同— 基于广州青年中间阶层的实证研究[J]. 华东理工大学学报(社会科 学版),2021(5):13-30. [26] 张莉,何晶,马润泓 . 房价如何影响劳动力流动?[J]. 经济研究,2017(8):155-170. [27] 杨青,徐俊杰,王洪卫 . 房租负担对农民工劳动供给的影响— 基于农民工“效益观”的视角[J]. 农业技术经济, 2021(7):115-130. [28] 王琼,叶静怡 . 进城务工人员健康状况、收入与超时劳动[J]. 中国农村经济,2016(2):2-12. [29] 李骏 . 住房产权与政治参与:中国城市的基层社区民主[J]. 社会学研究,2009(5):57-82.

[30] 孙三百. 住房产权、公共服务与公众参与— 基于制度化与非制度化视角的比较研究[J]. 经济研究,2018(7): 75-88. [31] Bircher,J. Towards a Dynamic Def inition of Health and Disease[J]. Health Care and Philosophy,2005(3):335–341.

[32] Subramanian S V,Subramanyam M A,Selvaraj S,et al. Are Self-Reports of Health and Morbidities in Developing Countries Misleading ? Evidence from India[J]. Social Science and Medicine,2009(2):260-265.

[33] 穆学英,崔璨,崔军茹. 空间机会结构视角下的住房分化— 基于中国新生代流动人口的实证研究[J]. 社会学研究, 2022(2):202-225. [34] 杨菊华 . 城乡差分与内外之别:流动人口经济融入水平研究[J]. 江苏社会科学,2010(3):99-107. [36] 邓睿 . 卫生服务可及性如何影响农民工主观生活质量?— 基于流动人口健康重点领域专题调查的证据[J]. 中国农村 观察,2022(2):165-184. [37] 郑广怀 . 迈向对员工精神健康的社会学理解[J]. 社会学研究,2010(6):201-222. [38] 李韵秋,张顺 . “职场紧箍咒”— 超时劳动对受雇者健康的影响及其性别差异[J]. 人口与经济,2020(1):16-28.

[39] Szerencsi K,Van Amelsvoort L,Prins M,et al. Different approaches to estimate exposure to work stressors,using repeated measurements,and the association with cardiovascular disease[J]. Journal of Occupational and Environmental Medicine,2013(4):402-409. [40] 肖敏慧,王邃遂,彭浩然. 迁移压力、社会资本与流动人口心理健康— 基于压力过程理论的研究[J]. 当代财经,2019(3):14-24.[41]芦恒 . 房地产与阶层定型化社会— 读《房地产阶级社会》[J]. 社会,2014(4):229-242.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:李荣彬(安徽大学社会与政治学院讲师)