读小说,于不同的人有不同的志趣。

普通读者常常从小说中注意到体己的句子——“那上工的婆娘怎么望见报纸被风吸到阑干上,散了戏的艺人瞥见伙计在抖搂着谁的被子,理发店里远远听见哪个地方轰炸,像‘锤了两下’”。读者由句子想到自己,又或是替历史想到遥远的具体的别人。

而文学评论家就不那么任意了,他要读出重重的背景,拿时代、社会、作家、潮流派别来做一则小说的辅助的观察,读《潮汐图》要想到《一句顶一万句》去,读《家》要想到整个20世纪和“阶级斗争”的名词上去,要读确切的经典,也难免要读那不确切的被写坏了的文本。

香港岭南大学中文系教授许子东讲到读小说的一种笨办法——整篇仔细重读,像朱熹说的“须是一棒一条痕,一掴一掌血”,作家们描写的所有异常与平常,到底还是从文本里得来。而后,评论家便要反过来意识到它的规模,由此得出一个叫文学史的东西。

他在《重读20世纪中国小说》中如此概括:“每一部作品都是一个独特角度的‘中国故事’,都在进行作家个人的‘中国社会各阶级分析’,都在以文字描述或参与20世纪‘中国革命’。”

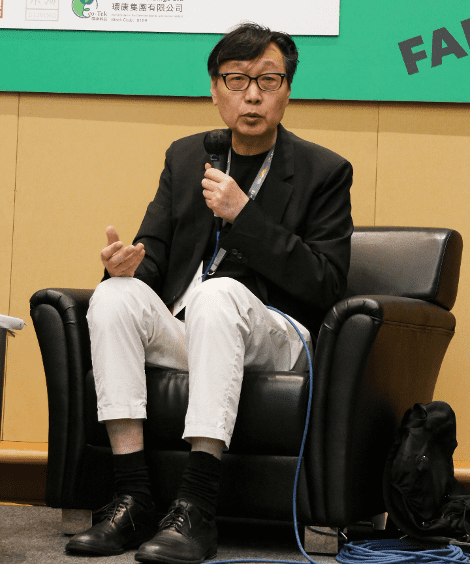

我们在香港书展与许子东聊了聊,中国几代作家分别写下了什么样的“人学”。

许子东于香港书展。/张文曦 摄

一、今天的青年作家,处境更难了?

硬核读书会:在香港书展的讲座上,开场就讲到了青年作家怎么出头的问题,很多人都在隐蔽地创作,甚至不能确定自己写得好不好,投报刊、参加比赛、发豆瓣网等,拿奖都是非常后来的事情了,你觉得纯文学的环境对青年创作者来说更难了吗?

许子东:乍一看是更难了,因为现在还是50后、60后的作家占主流。

第一,这一辈的作家创作比较成熟,而且他们比较有把握自己的长篇肯定能出版。因为写长篇有点像投资,你如果写长篇,敢辞职吗?如果写中短篇,现在的文学期刊又没什么人重视,中短篇谁看呢?那年轻人写东西就有这么一个压力。

第二,这批作家出了名以后,你会发现很多重要的奖项得奖者还是他们。在这个情况下,如果是刚开始写作,要经历好多重困难。

第三,就是电视跟短视频的冲击。我觉得很多青年人的才华都用在写网络小说上了,或者是在短视频上面搞一些出位的东西,这样出名比较快。

所以乍一看,弄文学对年轻人来说好像更困难了。可是你看这个书展,余华,犹如“国民作家”,讲座从下午1点钟开始就有数千人在排队了,所以即便我们前面讲的那些不利因素都存在,也不足以压抑这个民族的青年人对文学的爱好。

《重读20世纪中国小说》,许子东 著,理想国|上海三联书店,2021-9

硬核读书会:你是当过理想国文学奖的评审,看了很多年轻作者的参选作品,你觉得当代的中国小说,创造力走到了什么样的方向?所有的年轻作者中,是否出现了一个可能具备文学史价值的作品?是否出现一个美学风格非常成熟的典范?

许子东:这个话很难说,哪个作家都不能否定ta的作品可能具有文学史价值,但总体上,青年作家还不能说已经超越50后、60后的这一代作家。可能我有偏见。

我写了一本书叫《近二十年的中国小说》,这本书里面,有相当一部分还是延续20世纪的那些作家,比如王安忆、贾平凹、余华这些人,他们的代表作跨越到了21世纪。

在最后,我加了几个青年作家——路内、双雪涛、王占黑,最后一个是陈春成。回答你刚刚的问题,整体上这些新作家有超越之前的作家的态势吗?我知道你们很盼望,但是……

只有个别的作家和个别的作品很受人注意,比如我参加的第一届宝珀理想国文学奖,就推出了王占黑的小说。

王占黑年纪很轻,一个上海的女孩子,写的是上海那些六七十岁的退休工人——“男保女超”,写他们的生态和心态,写得挺好,所以我是极力推荐。

去年我比较欣赏一个叫魏思孝的,很朴素,讲乡村故事讲得很现实,但是最后宝珀理想国的奖给了林棹的《潮汐图》,《潮汐图》又是不同的路子,展开了一个新局面,王德威很喜欢。

他们都有自己的生命力。比如《王能好》,写一个朴素的打工者,打破了我们多年来的一个文学习惯——过去,打工者都是要歌颂、要同情的,是要在知识分子和官员这样的三角关系里边生存的——可是他写的打工者有很多现实的缺点,你看小说会很相信这个人就是这样的。

这属于鲁迅的传统:被侮辱者也会损害他人。

许子东认为魏思孝的《王能好》打破了国内作家对打工者的书写传统。

硬核读书会:你提到决定现、当代文学不同之处的关键是文学生产机制,那么百年前的青年作家面对着什么样的生态?那时候的生产关系怎么影响了属于他们的文风和思想?今天的青年作家又面对着什么样的生态?

许子东:那很不一样。五四时期的文学家怎么影响社会呢?两条途径。你可以想象文学是一辆车,地上的路是我们的社会和老百姓。

这个车怎么靠近老百姓?它有两个轮子,一个轮子是传媒、报纸、专栏、通俗小说,另外一个轮子是教育,学校需要教材,那么就要树立经典,因此大家就要读《呐喊》《彷徨》《家》。

我给你举一个很简单的小例子,《家》最早连载在报纸上没人看,一点也不出名,连载完了之后,开明书店出个单行本,马上畅销,这说明看专栏的人跟看书的人是两批人。

看专栏的人已经工作了,上班间隙下来抽口烟,要看张恨水,比较通俗,或者看看鲁迅的杂文;而看书的都是文学青年,是中学生,巴金的《家》主要对后一批人启蒙。

所以整个民国的文学生产机制就是这样,作家要么为了启蒙写作,要么为了畅销写作。

1949年以后就很不一样了,所有作家都是有级别的干部,生活是无忧的,稿费是很高的,1000字可以拿10~20块钱,工人一个月的工资是40块钱。换句话说,只要写2000字就等于一个普通工人的月薪了。作家得到了生活上的保障。所以,两种文学生产机制,对作家来说有好有坏。

上世纪50年代以后一度废掉了版税制度,作家只拿稿费。以前张爱玲讲作家有两个上帝,一个是读者,一个是编辑,50年代以后就只有一个上帝了,就是编辑。

巴金的《家》最早以连载形式发布,但读者较少,出版后才得到关注。

二、文学从先锋变成了守望者

硬核读书会:在你的音频节目《21世纪中国小说》里,取了一个前缀叫“从先锋到守望者”,如何理解?守望者的含义是什么?

许子东:从先锋到守望者的意思就是说,上世纪80年代的时候,当时最大胆、最具突破性的东西是文学。《班主任》《伤痕》这些作品一发表就打破了当时社会上的普遍观念,现在回过头来看,文学史价值大于艺术价值,在当时是思想解放的先锋。

为什么这种观念现在变成守望者了呢?很简单,因为大众有很多对革命年代的怀念,而文学比较坚持反思。所以当代小说在这样的氛围当中,从先锋变成了守望者。

如今主流在提倡一种新乡土文学,某种意义上是“今日先锋”,但是我们的文学作家跟得还不够努力,最突出的大概是孙甘露的《千里江山图》。

在某种意义上,文学比政治更反映一个时代的民众的心理。所以,文革那10年没有出现一部能站得住脚的长篇,没有像《家》《活着》这样一千万销量的体现社会人心的作品。

孙甘露的《千里江山图》是“今日先锋”的代表作。

硬核读书会:每个时代都有自己要书写的群体,比如晚清出了一批描写官场的小说,民国出现深入女性心理的写作,20世纪70年代的小说有很多农民的身影,而新东北作家群则把目光聚焦在下岗工人与集体创伤上,你是否观察到,我们当下有什么群体是非常值得被书写而还未被写出来的?

许子东:这里触及到一个重要的问题,是要写论文的,先暂时简单地讲讲。

现在的东北作家,简单地来说是为父辈打抱不平,觉得他们受了委屈,不仅不知道反抗,还不懂得抱怨。对此,青年作家有不同的处理方法。

在王占黑那里,她就写那些老工人退休了之后找各种方法,帮人家拍结婚照、投机倒把、搞黄牛,都不成功,最后很无奈,男的只好去做保安,女的只好去超市打工。

双雪涛就比王占黑引人注目了,他用侦探剧的形式把矛盾尖锐化,抢劫犯、警察,抓人、凶杀,非常吸引眼球,而且大量地美化他们的父辈,突出工人阶级的地位受到了伤害,让老工人围着雕像游行。

总体来说,他们是描写一种英雄豪迈的弱势群体。

而余华、莫言、张炜、陈忠实这批作家,虽说也是以儿子的身份替父亲打抱不平,但父辈却都是绅士阶级。

简单数一下就知道:张炜的《古船》,父亲是开明绅士;陈忠实的《白鹿原》,鹿子霖和白嘉轩都是地主;余华的《活着》,主人公至少是个地主的儿子;格非的《望春风》,主角的父亲也是一个富农。这些都可以概括为路翎一个小说的题目,叫做《财主底儿女们》。

中国作家无意当中在做一件非常重要的工作,就是重新描摹中国传统社会中乡绅阶级的存亡。我们在很长一段时间内都认为地主全是坏人,事情当然没那么简单,所以20世纪80年代以后的当代文学就把这些人的消亡作为一个很重要的历史题目去写。

《白鹿原》好在哪里?它不只是用批判的眼光来写白嘉轩、鹿子霖这两个地主,而是重新勾勒他们的历史地位和社会处境,我刚才讲的“守望者”的作品,就是在讨论这些历史问题。

所以,你把这个文学现象和新东北文学相比较来看,非常有意思,共同点都是儿子替父亲打抱不平,但是是不同的父亲、不同的儿子。这一辈作家是年轻人替工人阶级的父母抱怨,上一辈作家则是替乡绅阶级的父母抱不平。

图源:电影《白鹿原》剧照

硬核读书会:你之前说,文学就是人学。晚清描写人伦,五四的时候强调活着与人生,延安时期写“你是不是人民”,而20世纪80年代又回到了人生,那么现在的青年作家,在书写什么样的人学?

许子东:我没有想过这个问题,也很难概括,但是“子报父仇”,这个跟五四很不一样。

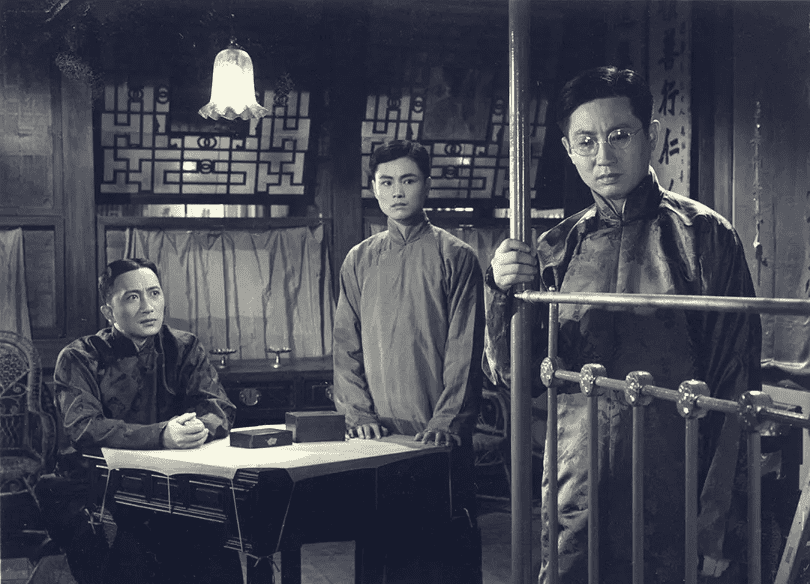

五四是“弑父”,曹禺、鲁迅那一代作家是象征性地打倒父亲。母亲代表山河、土地、传统,父亲是礼教、父权、家长,所以在巴金的《家》和曹禺的戏剧当中,父亲都是反面角色,现代文学一言以蔽之——“弑父”。

到了50年代,我不知道怎么形容,因为要强调阶级,所以子跟父的概念不是那么强烈,《活动变人形》还是子辈审父。

《望春风》一上来就是“小孩看着父亲”这么一种意象,父亲在前面走,走着走着低下去,走着走着又高起来,这是讲一条有高有低的路,整段文字非常有象征性。

对中国的青年人来说,很长一段时间都觉得自己的父辈矮下去了,是很不像话的、被打倒的、连累他的,但是后来仔细搞清楚,原来自己的父亲很了不起,有他不容易的地方,于是又重新站起来了。

所以《望春风》第一页的情节就是一个大的象征,是20世纪80年代以后中国作家对自己父亲形象的一种概括,这个传统一直延续到双雪涛这一辈。

虽然父亲的身份变了,高低的尺度变了,甚至儿女的不满的内容及方法也变了,但是这种子替父抱怨、伸冤、甚至复仇的意象在延续。

图源:电影《家》剧照

三、陈春成的偶然出现,让我们对文坛有了更多信心

硬核读书会:张爱玲说“中国文学里弥漫着大的悲哀,只有在物质的细节上,它得到欢悦,因此《金瓶梅》《红楼梦》仔仔细细开出整桌的菜单”,比方说《长恨歌》《海上花列传》都有这样的特点,这是一个旧的中国文学的偏好吗?青年作家的小说中有没有这样的例子?

许子东:我把它称为细密写实主义,也就是说,它不是主要靠情节来推动一个小说。

一般我们讲长篇,都有主要人物、主要矛盾,可是现在有些长篇好像在做一种知识的堆积,堆很多的细节,一时间几乎不知道到底要讲什么,比如《一句顶一万句》《繁花》《潮汐图》都是这样,你有时候会忍不住停下来想,跟我讲这些干什么?到底人物在哪里?

说得再通俗一点,就像《清明上河图》似的,这本是我们中国人艺术的传统。

你想,这种注重一个人物、一条线索的写法,某种意义上是从西洋带进来的,而《金瓶梅》《红楼梦》全是细细碎碎,穿什么衣服,戴什么耳环,吃什么茶,杯子怎么样,搞一大堆。

我喜欢举的一个例子就是《繁花》,其中有一个老人的角色,在文革当中很倒霉,作者就描写房间中间的一张桌子,桌子上面有本子、纸条、茶杯、饭碗、腐乳、醋瓶、袜子等,整段地堆砌、堆砌、堆砌,把不应该放在一起的东西放在一起,使得你看到这个老人是如何荒唐地活着。

细密写实主义有一个特点是细节大于情节、方言大于文学腔,结构非常重要,语言又准。近年来,我觉得这种写法是一个趋势、一个抬头,能有这种写法的作家都很有自信,不跟你讲故事,就跟你堆细节。

许子东认为,《繁花》是细密写实主义的代表作。

硬核读书会:有没有你觉得语言非常好、非常风格化的青年作家的小说?

许子东:我的兴趣比较多元,像《王能好》这种非常朴实、写实的写法,我也非常喜欢;另外像陈春成这种比较传统的文学写法,我也很喜欢,这个是文学史上不多的。

不同的语言追求,其实也代表着不同的文学追求。双雪涛是用侦探剧的感觉来写,那也很好,这是抓住读者的好手段,影视化也最成功。余华也是这么一个作家,多角度地写作。

但如果从我们观察的角度来看,还是那批细密写实主义的作品比较突出。它不单是语言的问题,还带出来一种对方言的容纳,不以讲故事为主,不厌其烦地堆砌细节,用一个形容词叫做碎碎念。

有批判《繁花》的一个评论说:“每次都像挤牙膏似的挤一点挤一点,烦死了。”所以它不是给人阅读的快感,而是造成一种陌生感,《潮汐图》也是这样,目的不是读得很舒服。

这批作品是最近20年比较明显的,以前都没有。假如要找根源的话,可以上溯到《生死场》《海上花列传》《官场现形记》。这一类以细节语言支撑的作品,我也喜欢,特别是从我们做评论的角度来讲,我们会更注意,因为它有新的东西。

硬核读书会:陈春成的作品中有一点汪曾祺的影子,而双雪涛又有点余华的影响,你在阅读青年作家的作品时,是否感受到他们背后所深藏的阅读谱系和文学养分?这其中有千百年来中国文学作品什么样的相互映照?

许子东:当然有,青年作家也都很自觉。

比方说沈从文、汪曾祺就相对比较“纯文学”,他们的创作不大与时俱进,不与时俱进的好处有时是流传得更久,我相信这是陈春成、阿乙用于鼓励自己的想法。

像陈春成的创作,你看不出一个很明显的政治倾向和艺术潮流,但很符合我们讲的“文学性”,语言要好、意象耐人琢磨、背后还要有感情,他是走这么一种文学的路子,有意地拉开距离。

像我喜欢的《李茵的湖》,无非是一男、一女、一段恋爱,他们坐在花园的角落里,男主人公记得女主人公的表情,这种东西,既不是崇高的爱情,也不是什么特别大的悲剧,但是它很微妙,是文坛需要的东西。

重要的是,我们的文坛注意到了这样一个现象——到处得奖,说明文坛对于纯文学的努力是有期待的。乍一看,我们可以说现在的文坛很枯燥,跟社会一样,大家都在刷短视频,谁还来讲纯文学啊?可是你看陈春成的作品如此畅销。

所以读者的期望、编辑的眼光背后是文坛总体的需求,不要以为文学一定要靠得奖、打绯闻官司、写有争议的题材才能够站得住脚。

这样一想,陈春成的偶然出现,使我们对中国文坛发展有了更多的必然性的信心。

每一代作家有自己的成就,也肯定有自己的局限,但总归希望江山代有才人出,各领风骚“三十年”,只是我们做评论的人跟不上。

对我来说,我看同辈作家的作品比较有把握,比较知道他们在讲什么,而青年作家我就要想一想了,不仅要想他们在讲什么,还要看出他们跟前辈作家的同与不同,这是我们的乐趣和责任。

本文来自微信公众号:硬核读书会 (ID:hardcorereadingclub),对话嘉宾:许子东,采写:许峥,编辑:萧奉