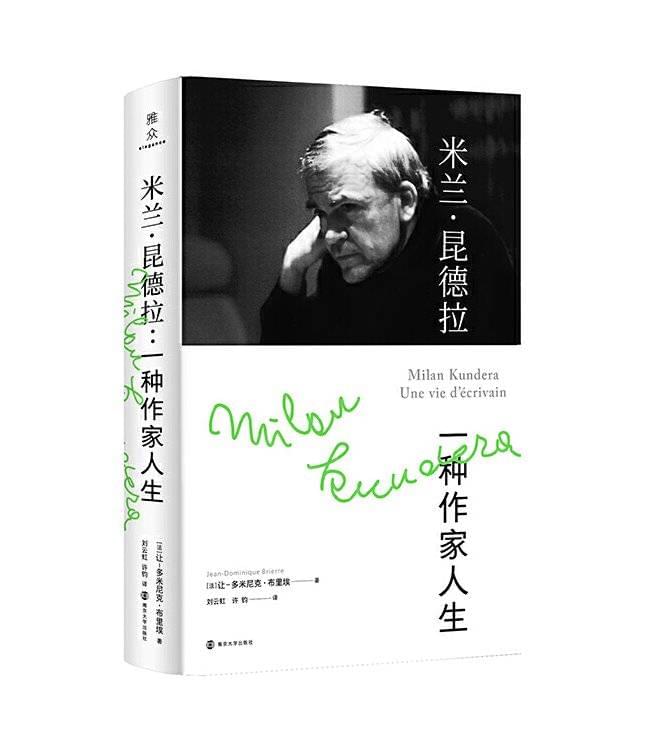

注:据俄新社、塔斯社12日援引法国媒体消息报道,欧洲知名作家米兰·昆德拉去世,终年94岁,其代表作有《不能承受的生命之轻》等。本文为《米兰 · 昆德拉:一种作家人生》的译者序,作者:许钧,题图来自:视觉中国

一、“清醒、觉悟的目光”

作为作家,昆德拉是成功的。在他八十二岁的生日时,久负盛名的伽利玛“七星文库”隆重推出了他的两卷本作品集,共收录昆德拉的十五部作品:一部短篇小说集、九部长篇小说、四部随笔集和一部剧作。他在世时就进入了文学界的“先贤祠”,这是法国的大作家也很难得到的殊荣。然而,一个饮誉世界的大作家在自己出生的国家被长时间地冷落,甚至唾弃。这到底是什么原因呢?其中自然有政治的因素,有历史的因素,更有昆德拉个人的原因。

读《米兰·昆德拉:一种作家人生》,我们可以看到,出于种种原因,他先后两次被开除出党,本来已经是捷克斯洛伐克作家协会主席团成员的他,因立场问题,受到了普遍的谴责;后来他又在精神的层面主动出走,离开捷克,移居法国,按照捷克的传统,一个文人放弃了他的祖国,那就是背叛。昆德拉的作品早期用捷克语写成,有诗歌,有剧作,有小说,还有随笔,到了法国之后,昆德拉又放弃了母语,用法语写作,可以说在某种意义上,他主动割断了与祖国的文化之根和精神血脉的联系。在特殊的历史时期,出于政治的原因,他的捷克语作品在捷克斯洛伐克遭禁,这可以理解。可是在“天鹅绒革命”之后,为什么他用捷克语写的那些重要作品,比如《生活在别处》《告别圆舞曲》《笑忘录》和《不能承受的生命之轻》,在捷克还是没有出版呢?

如果仅仅从政治和意识形态的角度去追究原因,恐怕很难做出令人信服的解释。《米兰·昆德拉:一种作家人生》的作者,以昆德拉的精神诉求与身份认同为出发点,分析了其中深刻的原因。1989 年“天鹅绒革命”之后,昆德拉没有迎合政治与制度的变化,也不顾捷克境内出版商和读者的要求,一直犹豫不决,不同意他那些用捷克语写的作品在捷克出版。捷克有著名导演想把他用捷克语创作的重要剧作《愚蠢》(Ptákovina)搬上舞台,也同样遭到了他的拒绝。至于那些用法语创作的作品,虽然捷克有越来越强烈的需求,希望能在捷克出版捷克语的翻译版,但昆德拉坚持他的作品唯有他自己有能力译成捷克语,不同意其他译者翻译他的作品。

对昆德拉的这种立场与做法,捷克文学界的同行也罢,普通读者也罢,不仅仅不理解,更表现出了误解、反感,甚至敌意。如布里埃所言,昆德拉的做法“在捷克共和国常常被看作任性,或者某种傲慢的表示,有损于他的形象。众人被辜负的仰慕往往会被一种强烈的怨恨所取代”。

有的人认为昆德拉的所作所为是一种报复,更是一种背叛。昆德拉对这样的反应没有在意,因为他知道,对于一个作家来说,应该对历史的发展有着清醒的认识,应该有自己的精神追求。他清醒地看到,1989 年之后的布拉格,政治让位给了市场,意识形态的控制让位给了大众传媒的无孔不入。昆德拉说过:

“20 世纪 60 年代的捷克文化是20 世纪欧洲文化的丰碑。1990 年后,它被完全清除了。他们没有保护这些传统,而是说这从未存在过,说 1990 年之前存在的一切都是坏的。他们想创造完全不同的东西,没有传统,没有几百年里一直延续的血脉的搏动。捷克文化割断了它过去的辉煌,这让一切都变得艰难”。

清醒的认识,坚定了他的立场与选择:他不想让他的作品成为政治的注脚,也不想让他的作品成为他个人经历的附录。在根本的意义上,他不愿“七星文库”收录他的全部作品,坚持“剔除了应时之作或他认为没有完成的作品。其中看不到一点诗歌创作(早于其小说创作阶段)的痕迹,找不到有关万楚拉的随笔集,看不到他创作的三部剧作中的另两部:《愚蠢》和《钥匙的主人们》(Propriétaires desclefs,该剧用法语出版,且在法国已经排演),也找不到 20 世纪 80 年代他在《辩论》杂志(Le Débat)发表的那些文章”,也是基于自己的这一立场。他不愿自己作品的阐释过于政治化,过于意识形态化,因为这样的阐释完全背离了他写作的初衷与身份认同:他是作家,作品的生命高于一切。

如他在《被背叛的遗嘱》里所说:

“我深深渴望的唯一东西就是清醒、觉悟的目光。终于,我在小说艺术中找到了他。所以,对我来说,成为小说家不仅仅是实践某一种‘文学体裁’:这也是一种态度,一种睿智,一种立场;一种排除了任何同化于某种政治、某种宗教、某种意识形态、某种伦理道德、某个集体的立场;一种有意识的、固执的、狂怒的不同化,不是作为逃逸或被动,而是作为抵抗、反叛、挑战。”

历史上,司汤达不在乎自己的作品在生前得不到承认,相信五十年之后,会有幸福的少数人能真正领悟他作品的意义与价值。如今已经九十四岁高龄的昆德拉,有着清醒、觉悟的目光,他希望身后由他自己认可的作品替他说话,随着时间的推移、历史事件的消退,闪现出具有内在统一性和普遍性的艺术之光。

二、“不可能的回归”

昆德拉的清醒与不妥协,不仅仅表现在他对自己作品的态度上,更表现在他对于人类存在与个人境遇的思考上。读过昆德拉作品的人,大都有一种突出的感觉,他的作品有一个显著的特点:诗意的叙述与哲学的思考兼而有之。然而,昆德拉所关注并思考的存在,并不完全等同于海德格尔所说的存在,更不同于萨特所言的存在,具有独特而深刻的指向,如他在《小说的艺术》中所指出的那样:“存在,就是‘在世界之中’。世界构成人的一部分,它是人的维度。存在,并非已发生之事,存在是人类可能性的场域,一切人可能成为的,一切他能够做到的。”

在《米兰·昆德拉:一种作家人生》中,作者用了大量笔墨,辟了多个章节,描述昆德拉所处的历史时代,分析昆德拉的存在境遇及他遭遇的误解乃至敌意,追踪昆德拉的心路历程,其中特别涉及不仅仅与他,也与众多艺术家、小说家、知识分子的存在息息相关的流亡与回归的问题。昆德拉是在 1975 年离开捷克的,后来一直在法国生活,如今已经有四十多个年头。对于捷克的传统精神而言,昆德拉离开祖国,如上文所及,是一种“大背叛”;而他一直在法国生活,即使1989 年“天鹅绒革命”之后,也没有“回归”,回到捷克去,这在捷克的知识分子看来,更是难以饶恕。

所谓“回归”,对于昆德拉而言,不仅是地理意义上的回归,更是时间意义上和精神意义上的回归。在《米兰·昆德拉:一种作家人生》中,我们可以看到昆德拉青年时代所走过的路。昆德拉在布里埃的笔下渐渐被揭开了神秘的面纱。

“自幼年时起,米兰·昆德拉就目睹他的父亲演奏钢琴。透过房门,他听见父亲一遍又一遍地练习,尤其是现代音乐家的乐曲:斯特拉文斯基、巴托克、勋伯格、雅纳切克。”对于他父亲来说,“音乐远远不是社会风俗,而是一种生活方式,一种与世界的联系。因此,自然而然,当其他孩子还在结结巴巴地背字母表时,他很早就开始把这种高级语言教给他的儿子”。就这样,五岁的昆德拉跟着父亲学钢琴,后来又师从多位著名音乐家学乐理,学作曲,不仅弹得一手好钢琴,还吹小号。

昆德拉爱音乐,更爱诗歌。昆德拉与诗歌的最初接触,要追溯到童年时期。他曾回忆道:

“第一次听到捷克最伟大的超现实主义诗人维捷斯拉夫·奈兹瓦尔的诗句时,我还是个十岁的孩子,正在摩拉维亚的一个村子里过夏天。那时的大学生一放假,都回到务农的父辈家里,他们像着了魔似的背诵他的诗。傍晚,在麦田间散步时,他们教我念《复数女人》(La Femme au pluriel)里所有的诗。”

布里埃在昆德拉的这段回忆里,看到了“故乡摩拉维亚的田园风光与先锋派诗歌的旋律交织在一起,已经表明这位未来作家对故土之根的依恋,以及现代性对他的巨大吸引力”。

由于种种原因,无论是学界,还是普通读者,对昆德拉的过去了解甚少。而布里埃的这部传记,为我们了解昆德拉的家庭、昆德拉所处的历史境况、昆德拉的创作历程,尤其是昆德拉的存在状态,提供了珍贵的资料,开启了多种认识和理解的可能性。

昆德拉从小热爱音乐,也热爱诗歌,但他没有坚持下去,没有去当音乐家,去当诗人,而是坚定地走小说家的路。如果说昆德拉从小爱上音乐,完全是家庭的影响,那么昆德拉被诗歌所吸引,其原因则要复杂得多,有捷克文化传统所起的作用,也有西方超现实主义诗歌的精神召唤,但最为根本的原因,则源于昆德拉本身:青年时代的昆德拉,有着革命的理想,而诗歌是激情的诗意表达,是理想的抒情之歌。

在《米兰·昆德拉:一种作家人生》中,我们可以看到与我们脑中的昆德拉形象完全不同的昆德拉,了解到昆德拉在他早期的诗歌创作中有着明显的抒情倾向。在昆德拉晚年不愿公开再版的一些他早期写的诗歌,如《人,这座广阔的花园》(L'Homme,unvaste jardin)、《最后的五月》(Le DernierMai)等诗集中,我们看到了年轻时充满理想的昆德拉,用诗歌赞颂共产主义的昆德拉,向共产主义抵抗运动的英雄致敬的昆德拉,如在 1955 年出版的《最后的五月》这部长篇史诗中,“共产主义抵抗运动的英雄与盖世太保警察、警长博姆做斗争。纳粹警察以安全脱险来引诱他放弃共产主义。但英雄宁死也不愿背叛自己的理想。诗人立刻向他的勇敢致以敬意,称赞它预示着灿烂的未来”。

一个曾经激情澎湃的诗人,后来为何要断然放弃诗歌呢?布里埃在书中向我们说明:这与捷克斯洛伐克的历史、命运有深刻的关联,与斯大林时期的残酷现实有直接的关系,但昆德拉的觉醒是最为主要的原因:“昆德拉变得清醒,摆脱了自己的革命幻想,于是便逐步放弃了与前一时期紧密相连的抒情性,转向疑惑和怀疑主义,在他看来,怀疑主义不会与虚无主义混为一谈:‘怀疑主义不会把世界变得虚无,而是把世界变为一系列问题。正因为如此,怀疑主义是我所经历的最丰富的状态。’”放弃诗歌,对于昆德拉而言,在某种意义上是放弃幻想,但并不放弃思索。他对自己追求与坚信的东西产生了怀疑,他要反思,要把世界“变为一系列问题”,要对人类的存在进行思考。为此,他要告别过去。

在这个意义上,我们可以理解,昆德拉不愿意再版他的诗歌作品,其深层的意义在于,昆德拉不愿意也不可能“回归”过去。

对此,里卡尔有明确的看法:

“他之所以背弃了青年时代的诗歌,这首先不是因为他不再喜欢自己写下的诗句,而是因为他不再喜欢写出这些诗句的那个人。他和这位诗人不再是同一个人。”

走小说家之路,对昆德拉来说,有着别样的意义。就他个人的存在而言,这是一条新生之道。他从幻灭、怀疑,到提出问题,并去寻找答案。他坚持认为,小说家的任务是勘察人的存在状况,是拓展人的存在的可能性。作为小说家,他的任务不是去拯救人类,而是探寻人的本性、人的境况、人的行动、人的命运。

基于此,昆德拉一直声称自己不是一个知识分子,而是一个作家。他多次说过,文学不是“介入”性的,不应该服从于某种政治的、宗教的或道德的需要。但从昆德拉的小说创作看,无论是他用捷克语创作的《玩笑》《好笑的爱》《不能承受的生命之轻》,还是用法语创作的《无知》等作品,读者都可以从中感受到强烈的批判色彩和深刻的反思性。就内容而言,昆德拉的小说,似乎特别喜欢写性,写爱情,以至有一种说法:除了性与政治,昆德拉的小说没有别的。

在某种意义上,性与政治构成了人类私人生活与公共生活的两极。昆德拉写性是超越性的,不是通往下半身的写作,而是导向形而上的思考,是勘察人类存在的一种途径。布里埃说:“昆德拉对欲望这出戏投去一种清醒的,甚至是玩世不恭的目光。他揭露了误解、恐惧、复杂情感及自恋谎言,它们构成人类的性的基础。”昆德拉写性,“似乎浓缩了昆德拉对人性的全部观察,不无残酷地揭露出人类关系机制中的所有组成部分”。

昆德拉写政治,也同样是超乎政治的。法国著名作家萨特是法国最早介绍昆德拉小说的人,阿拉贡则给昆德拉的小说写过序,二人给予其小说很高的评价,但昆德拉似乎并不完全领情,其重要原因之一,就是他们把昆德拉的小说做了政治性的解读,而这恰恰违背了昆德拉小说创作的初衷。他的小说涉及政治,也涉及历史,但对昆德拉来说,他可以“把历史用于小说创作,而不必遭遇沦为历史囚犯的危险”;他可以涉及政治,但并不沦为政治的俘虏。“正如他一贯所解释的那样,只有当一种历史情境能促使小说家考察人的生存、对抗(大卫和歌利亚的争战)与进退两难(顺从还是反抗?留下还是逃亡?)时,它才会令小说家感兴趣。”

于是,我们在昆德拉的小说中,可以读到对人类存在的反思,以对抗历史的遗忘;可以读到对罪与罚的拷问,以唤醒人类的良知;可以感觉到一种具有特质的幽默,以不严肃的玩笑去化解过于沉重的理想面具。我们也就不难理解,为何昆德拉要向拉伯雷、塞万提斯、卡夫卡致敬。如果再深入一步,我们也许还可以大胆地说,昆德拉放弃诗歌,放弃捷克语写作,离开捷克,而留在法国,不愿再回到捷克,是因为昆德拉的出走具有深刻的精神层面的因素,他不愿回归的,是那个断了传统血脉的捷克,那个没有了自主性的捷克,那个被扼杀了灵魂的捷克。

对于昆德拉,有各种矛盾的说法与评价;对他的小说,也有各种具有悖论性的解读。对于刻意回避公众、“遮掩”个人历史的昆德拉,读者还存有不少的谜团:昆德拉为什么不愿公开他早期的一些作品?他真的做过告密者吗?他为什么把“流亡”看成一种“解放”?他对“媚俗”到底有何见解?他为什么对翻译有近乎苛刻的要求?带着这一个个疑问,去读布里埃奉献给我们的这部《米兰·昆德拉:一种作家人生》,我们也许能够找到属于自己的某些答案。