本文来自微信公众号:星球研究所(ID:xingqiuyanjiusuo),撰文:小西,编辑:桢公子,图编:昼眠 ,题图来源:视觉中国

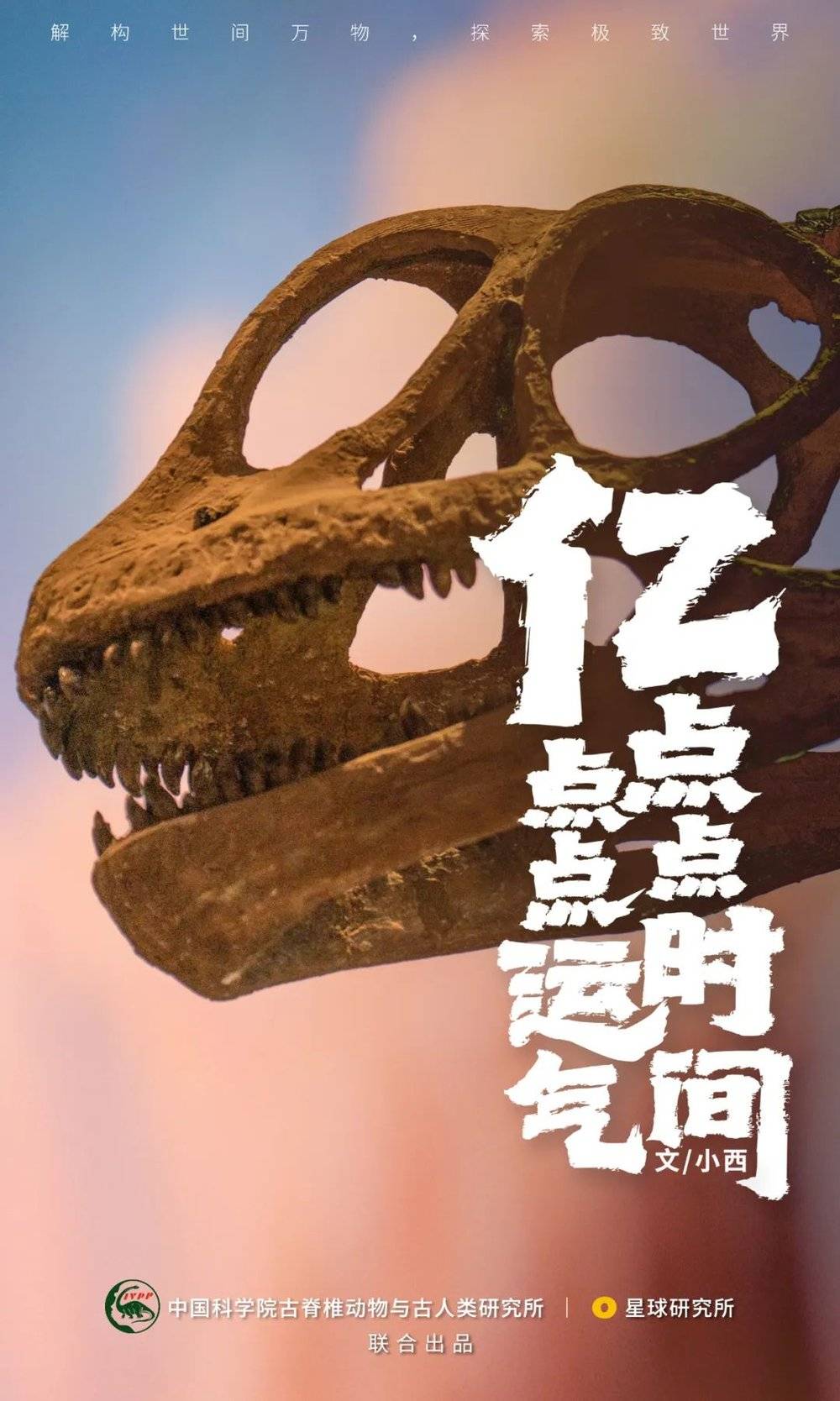

此时此刻,正在和这只恐龙对视的你,无疑是幸运的。

要知道这场见面穿越了6600万年。

6600万年来,大陆分分合合,物种诞生消亡。

而这种古老的生命,却跨越了如此漫长的岁月,和我们相遇。

这也让我们能够通过它们仅存的痕迹,重现一个无比恢弘的史前时代。

我们甚至可以推测出,最后一只非鸟恐龙的经历。尽管这可能是一个悲伤的故事。

它们,究竟经历了什么?

一、最后一只恐龙

距今大约6600万年以前,世上最后一只恐龙正在孤独前行。

它周围已无同类,甚至它已记不清,上一次看到另一只恐龙,是多久前的事情了。

它只觉得气候愈发炎热,呼吸的空气越来越刺鼻。

有时突然落下的大雨,没有带来久违的清凉,具有腐蚀性的酸雨反而会把它粗厚的皮肤浇得生疼。

恶劣的环境,终于将它带到了死亡的面前。

它不会知道,属于它们的时代,由哪一只恐龙率先开启;也想不到自己的死亡,竟意味着恐龙时代的彻底落幕。

![从三叠纪晚期[约2.3亿年前]到白垩纪晚期[约6600万年],无数体型各异、大小不同的恐龙在地球上诞生,后文将在不同位置解锁下图中每一只恐龙的信息,制图@汉青/星球研究所](https://i.aiapi.me/h/2023/04/13/Apr_13_2023_22_16_03_12252184797326731.png)

但死亡却无法让它安息。

陆地上那些对它尸体虎视眈眈的“敌人”,开始按捺不住。

按照惯例,动物会啃食它的血肉,微生物会让它腐烂,风沙会吹散、磨光它的尸骨。

作为地球霸主的它不会想到,在生前它从不曾拿正眼瞧过的东西,竟会让它在死后变得如此狼狈。

无论如何,它的肉身已经很难保全了。

最终它会被彻底分解,成为二氧化碳、水和无机物。像这样不留痕迹地回到自然中去,几乎是所有恐龙的最终归宿。

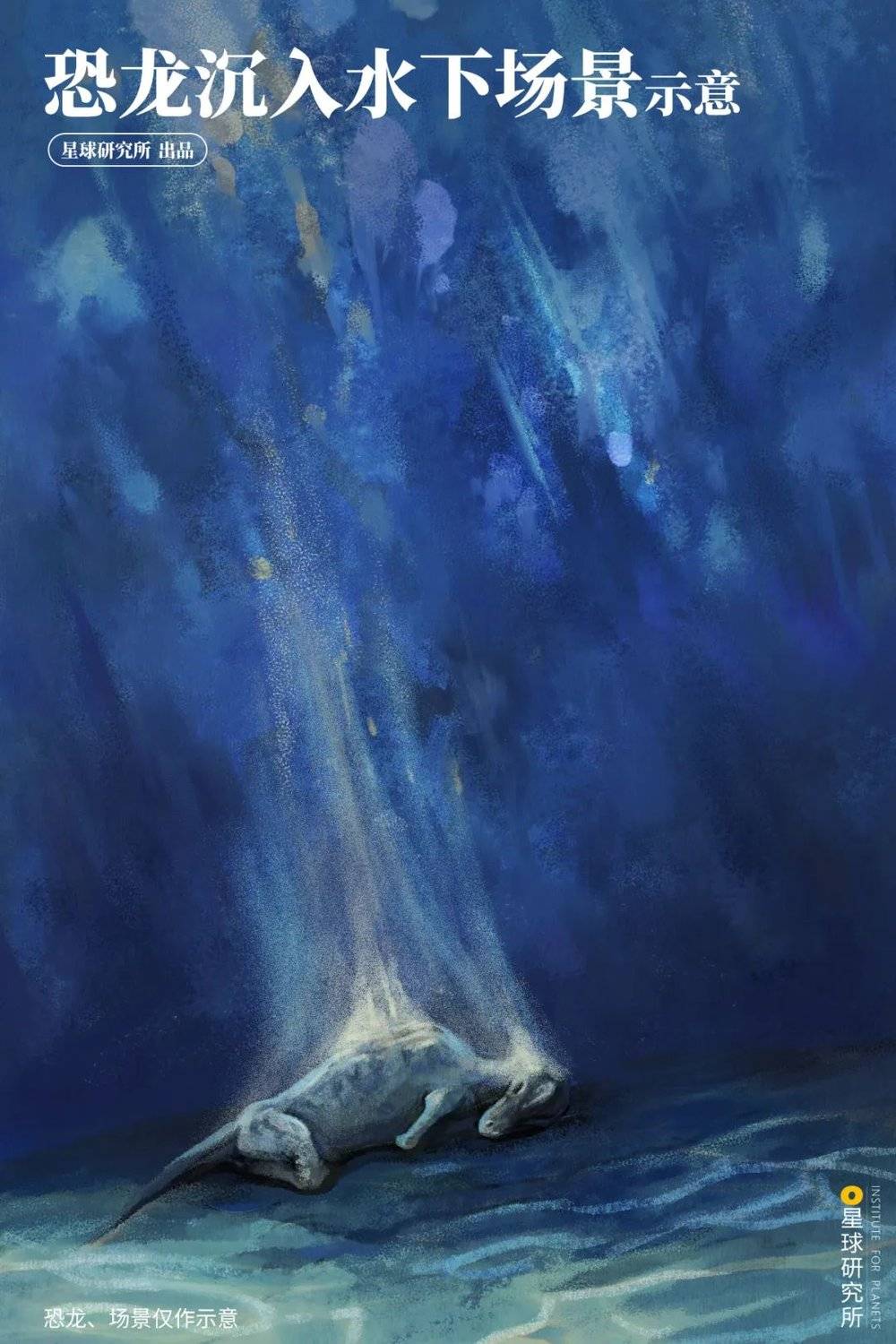

但有时候意外也会降临,只要它的尸骨能够被快速掩埋,便有可能躲过这一劫。

有时候它足够幸运,在死亡的原地就得以被埋藏起来,但更多的时候它需要借助一股力量,将它搬运至水下进行埋藏。

尽管这个过程,依旧是一场惊心动魄的大冒险。

猛烈的撞击、动荡的流水、微生物的分解、泥沙的冲刷,都足以让它尸首异处,甚至消磨殆尽。

太多不确定的因素,不需要全部集齐,甚至只要遇见其中之一,我们便无法顺利“召唤神龙”。

但是倘若每一次,它都能恰好与那些不利条件擦肩而过,那么它就将进入下一阶段——

变成化石。

在这个阶段,一些矿物会伺机在它空虚多孔的骨架中生长起来,将其骨头中的空洞填满,让它变得紧密且结实。

这种潜移默化的改变,将会持续数百万年之久,直至原本属于这个生命体的大部分物质,都被矿物所替代。

它也与周围的泥沙碎屑一起,固结成岩石为止。

今天,当这些曾经的地球霸主再次出现时,早已不是当年意气风发的模样。

它们的身体部分,大多变成了零散分布的化石,与周围真正的岩石混在一起,让人难以区分。

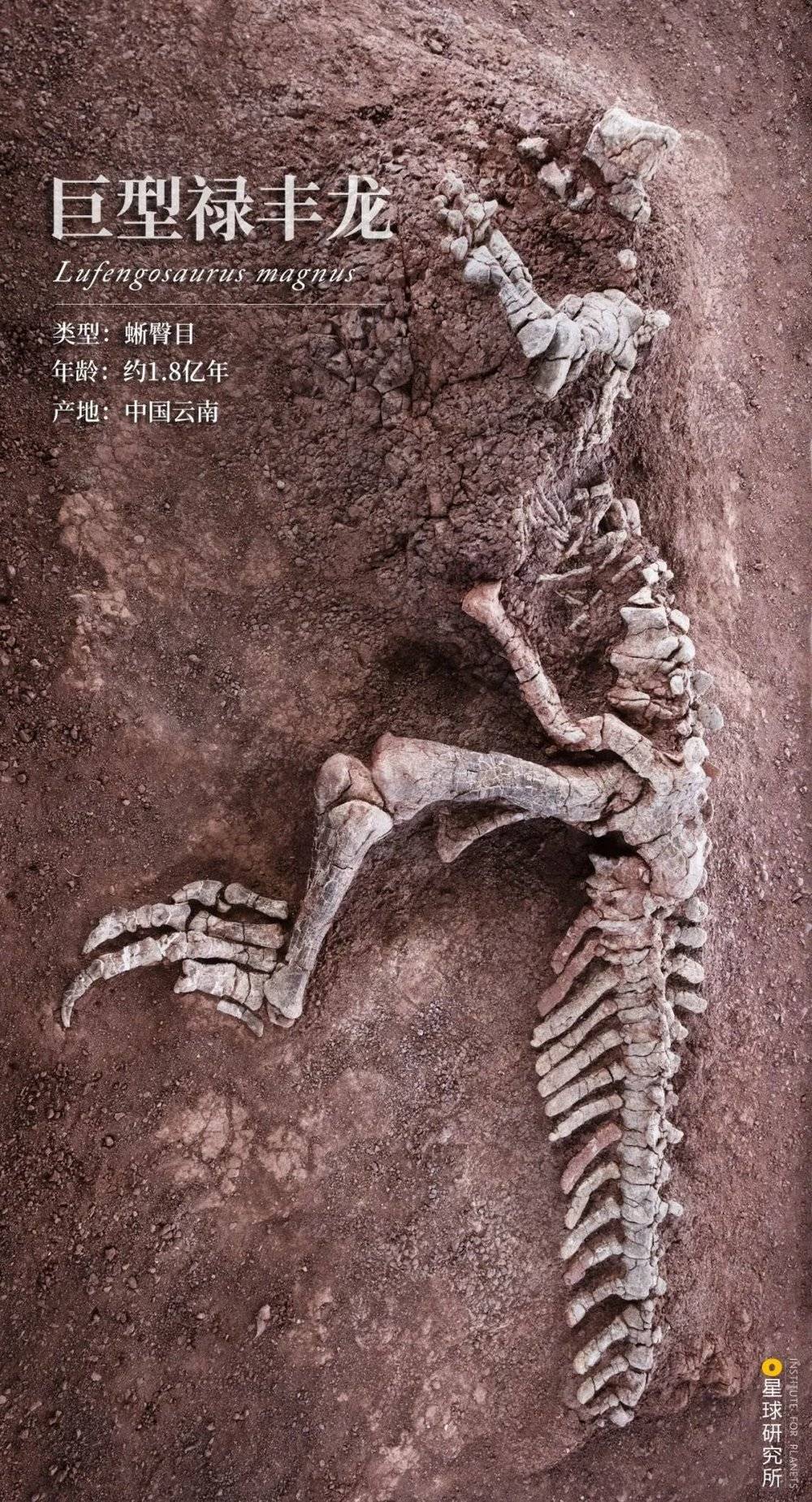

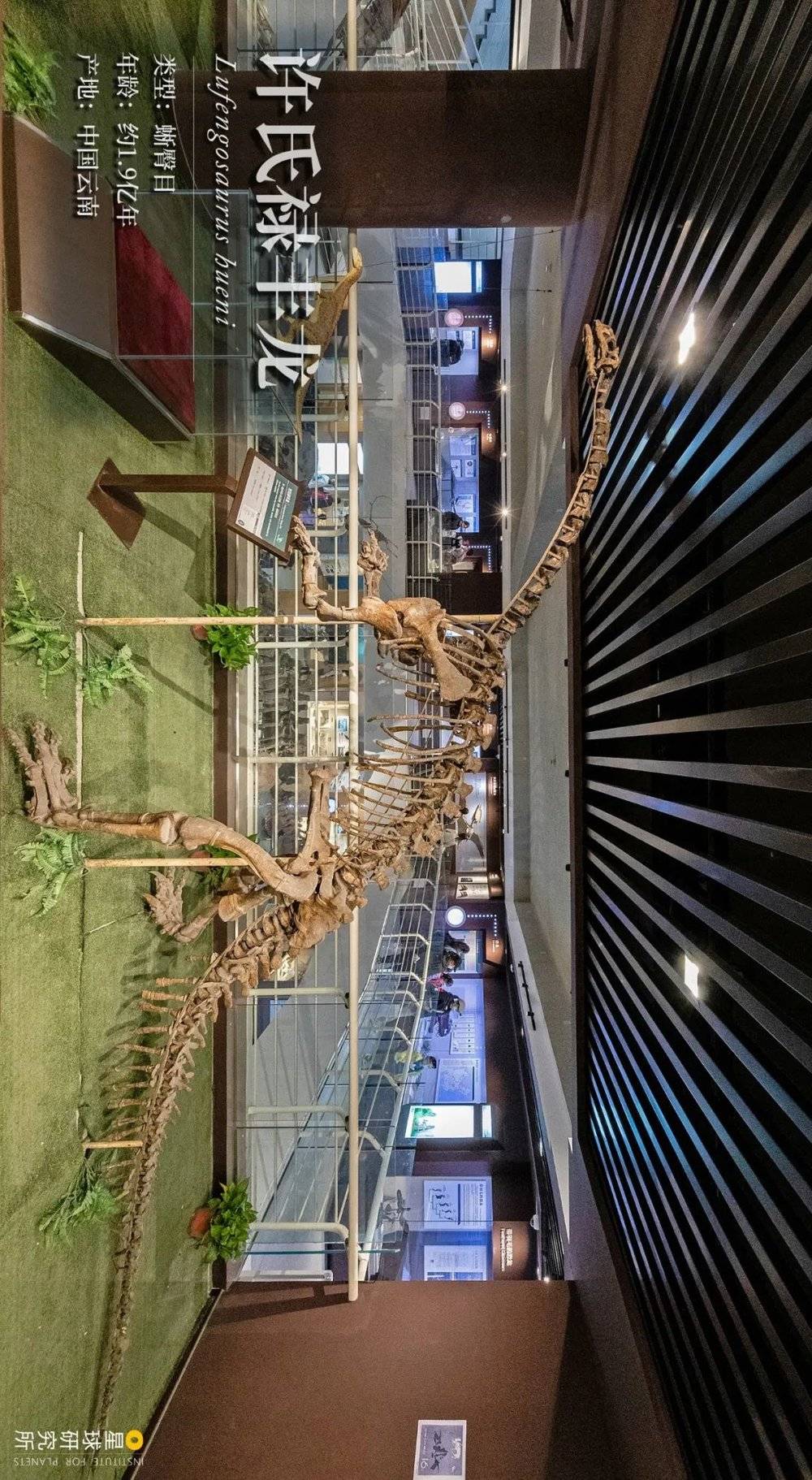

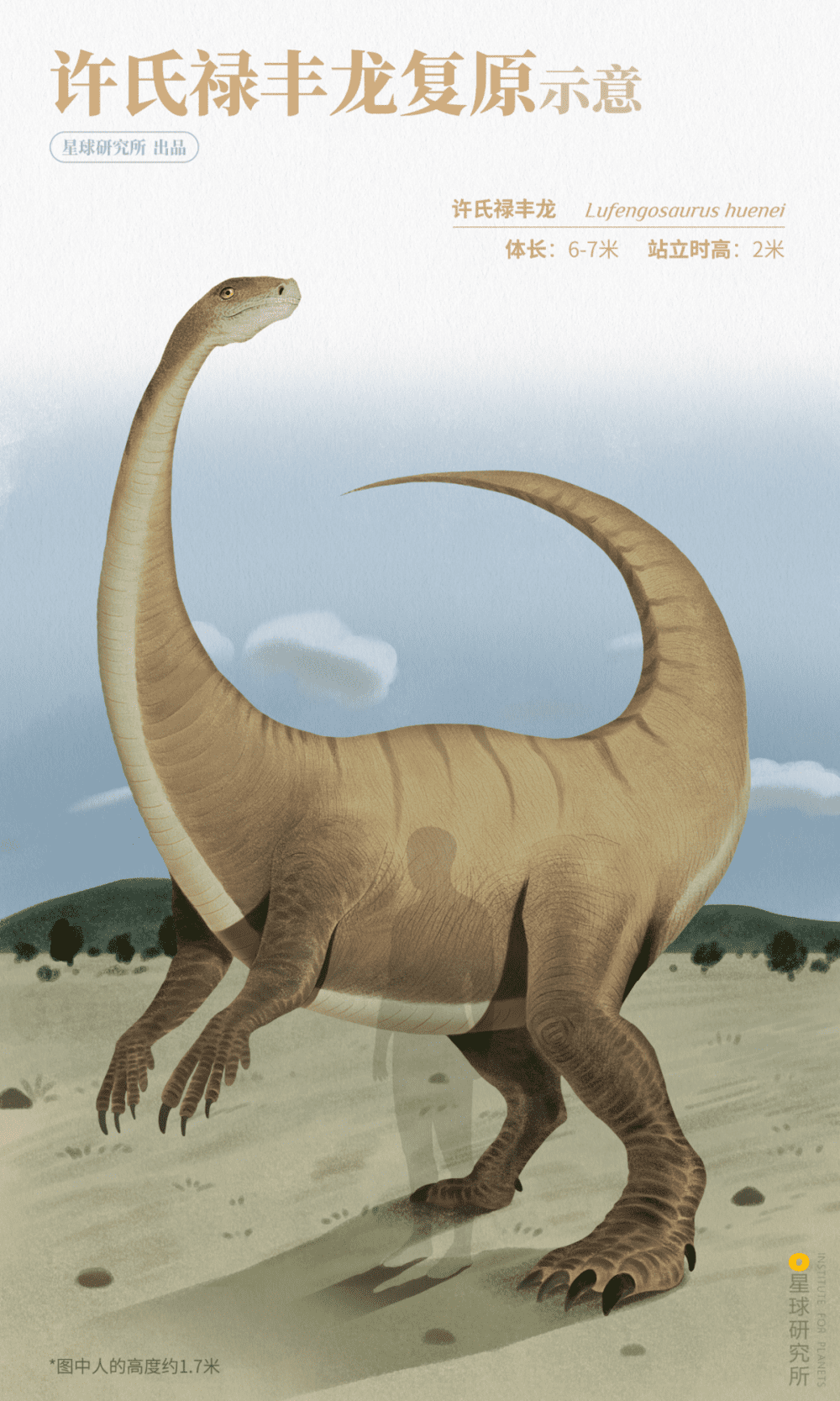

曾经在云南禄丰,有农民发现了这样的石头,上面的凹窝让他觉得甚好,便捡回家用于盛放煤油,做了煤油灯,直至遇见了古生物学家杨钟健与卞美年。

在他们的发掘下,令世人所惊叹的禄丰动物群,得以重见天日。

其中就包括了,在战火中找寻到的“中华第一龙”——许氏禄丰龙。

但遗憾的是,更多的恐龙即便经历重重困难成为了化石,也无缘和我们相见。

二、寻找恐龙

在一只恐龙变成化石的过程中,地球上的江河湖海里,泥沙碎屑仍在继续沉积,并在数百万年后,再次固结成为新的岩石。

照这样的趋势,恐龙将被层层“封印”,无法再见天日。

除非有一股洪荒之力的到来,将埋藏有恐龙化石的岩层再次推上地表。

而这场力量到来的时机,同样至关重要。

如果这场力量来得太晚,这些化石很可能会遭遇地下的高温、高压,从而再次走向“死亡”。

而如果太早,在人类遇见它们之前,自然界中的雨雪风霜就可能将包裹着它的岩石层层瓦解。

暴露在自然界中的恐龙化石十分脆弱,极其微小的自然力量都可能将它摧毁。

不久之前,有古生物学家在云南禄丰找到了一处新的恐龙化石点。

多年的风雨摧残,早已夺走了恐龙珍贵的头骨化石,植物根系也爬满了它的躯体。

但就算这场力量来得恰好,在地球1.49亿平方千米的陆地上,遍布着各种各样的岩石,想要找到身处其中某处的恐龙化石,就像大海捞针一般困难。

好在“人类”这个物种好像还颇有智慧,他们仅仅通过一两个世纪的摸索,似乎就已经悟出了寻找恐龙的诀窍。

他们知道,那些由岩浆形成的岩浆岩,以及极端条件下形成的变质岩中,不可能找到丝毫的恐龙痕迹。

唯独在那些,由细碎颗粒形成的沉积岩中,才有可能埋藏着恐龙的身躯。

他们知道,这些沉积岩也有各自的年龄。

年龄太老的岩石中,只会藏着比恐龙更加古老的生物。

年龄太小的岩石还未经形成,恐龙早已绝迹。

他们还知道,那些在大海中形成的沉积岩,很少出现像恐龙这样的陆生生物。而那些在陆地上形成的沉积岩中,更有可能找到关于恐龙的线索。

为了找到它们,人类也吃尽了苦头。因为这些可能含有恐龙化石的岩层,会随机分布在不同的地方。很多时候,甚至没有交通工具能够抵达。

但充满求知欲的人类,似乎对这些曾经的地球霸主十分痴迷。

他们宁愿冒着危险,也要一次又一次地去往那些难以抵达的目的地,只为了寻找每一块留存至今的恐龙化石。

但并不是每次出征都能大获全胜,有时更需要“亿点点”好运的加持。

例如早在1956年,人们就发现了中国山西境内的第一件恐龙化石。

在随后的近半个世纪里,人类的苦苦寻觅竟都无功而返。直至2011年以后,山西丰富的恐龙种类和数量,才呈现在世人眼前。

但也正是因为,要找到留存至今的恐龙化石如此艰难,每一次的收获才更显得弥足珍贵。

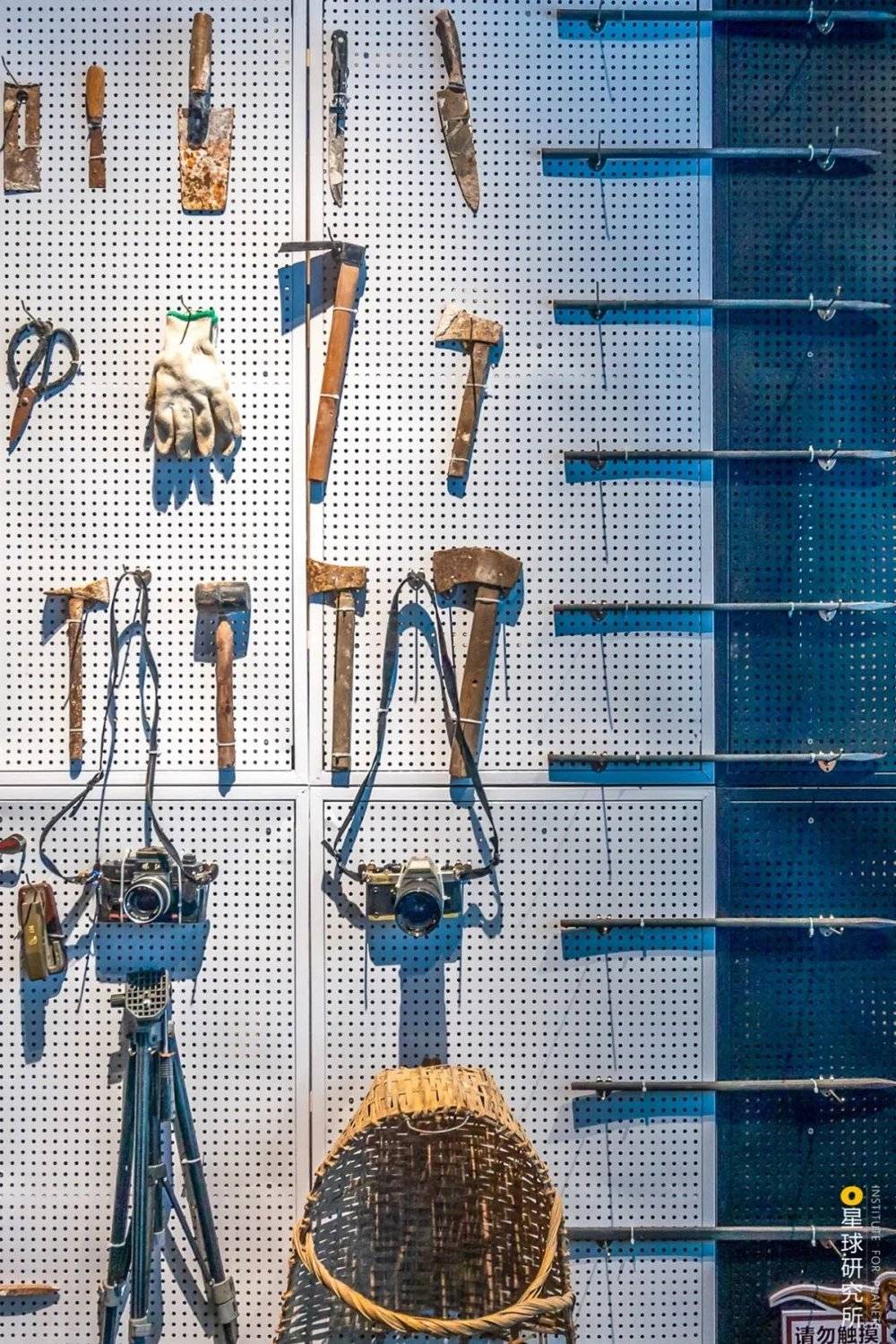

每当人类发现可疑目标后,就会用各种各样的工具,小心翼翼地去除覆盖在恐龙身上,多余的岩石和泥土。

![召唤神龙[发掘恐龙]部分装备集合,摄影师@余书瀚](https://i.aiapi.me/h/2023/04/13/Apr_13_2023_22_16_54_12252235339428658.jpeg)

将它们满是裂隙的骨头重新粘合,再用石膏或大木箱将它们固定好,带回人类实验室。

在那里,人类会为恐龙洗去污泥。

将它们散落、混乱的骨头,重新以正确的方式组合到一起,并为它们精心准备好,属于它们自己的名字。

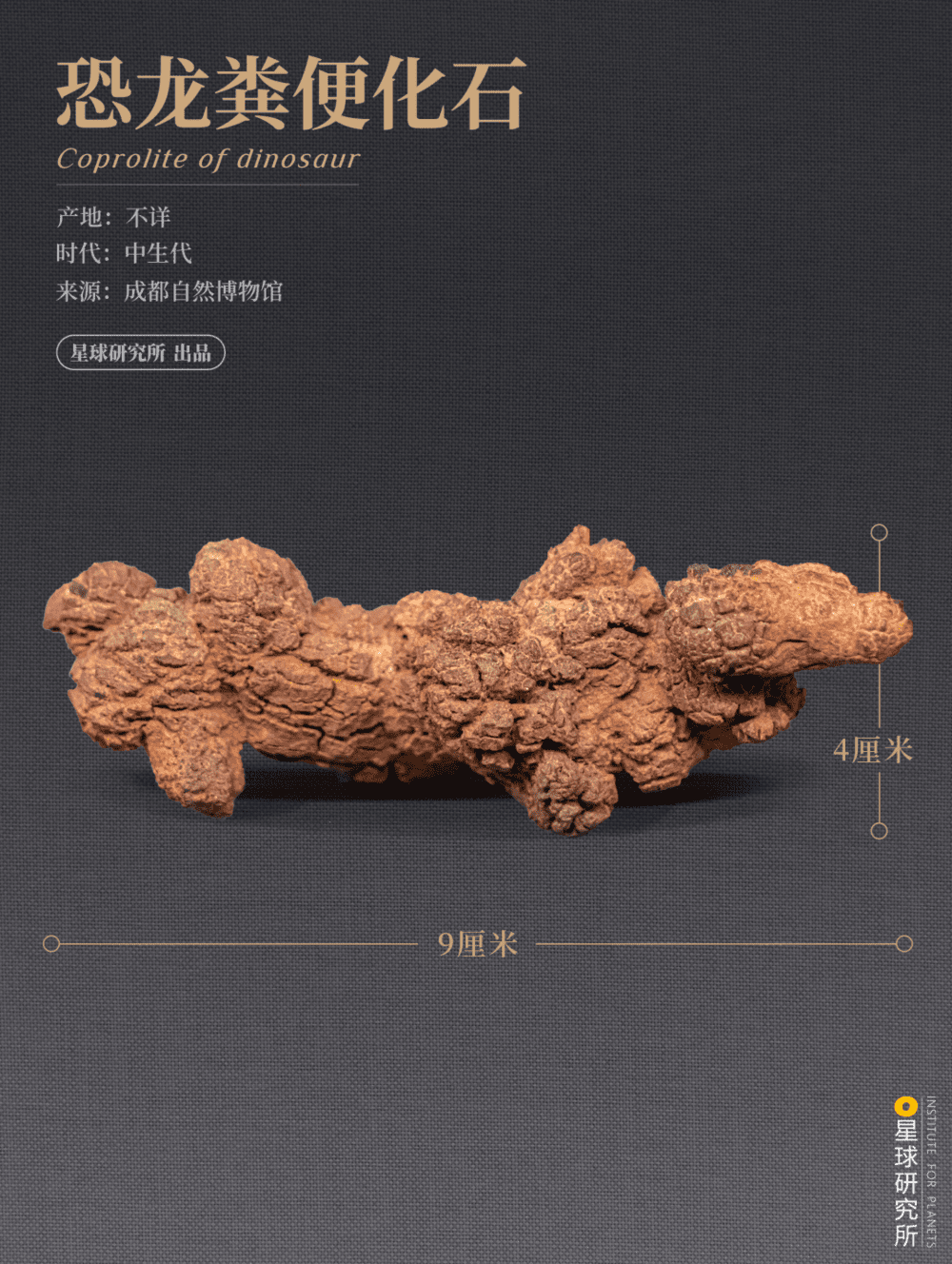

不仅如此,人类还试图更加了解它们,以及它们生活的那个世界。例如从它们牙齿中的食物残渣化石或粪便化石中,探究它们吃肉还是吃素。

从它们的骨骼特征判断它们的运动姿态,在包裹着它们的岩石中,检测一种叫做“同位素”的东西,感受恐龙生活时期的冷暖、氧气是否充足等等。

在这里,恐龙不再漂泊,也不用再担心意外会随时降临。

因为人类将它们视若珍宝。

时至今日,在中国古生物学家们近一个世纪的追寻下,超300种恐龙已在我国被发现。

这也让中国成为了世界上发现恐龙最多的国家,没有之一。

![部分恐龙相关化石[包括部分恐龙骨骼化石、足迹化石以及恐龙蛋化石]分布地图示意,三叠纪、侏罗纪、白垩纪又可按照从早到晚细分为早、中、晚三叠世,早、中、晚侏罗世以及早、晚白垩世,制图@张松楠&汉青/星球研究所](https://i.aiapi.me/h/2023/04/13/Apr_13_2023_22_17_10_12252251777631707.png)

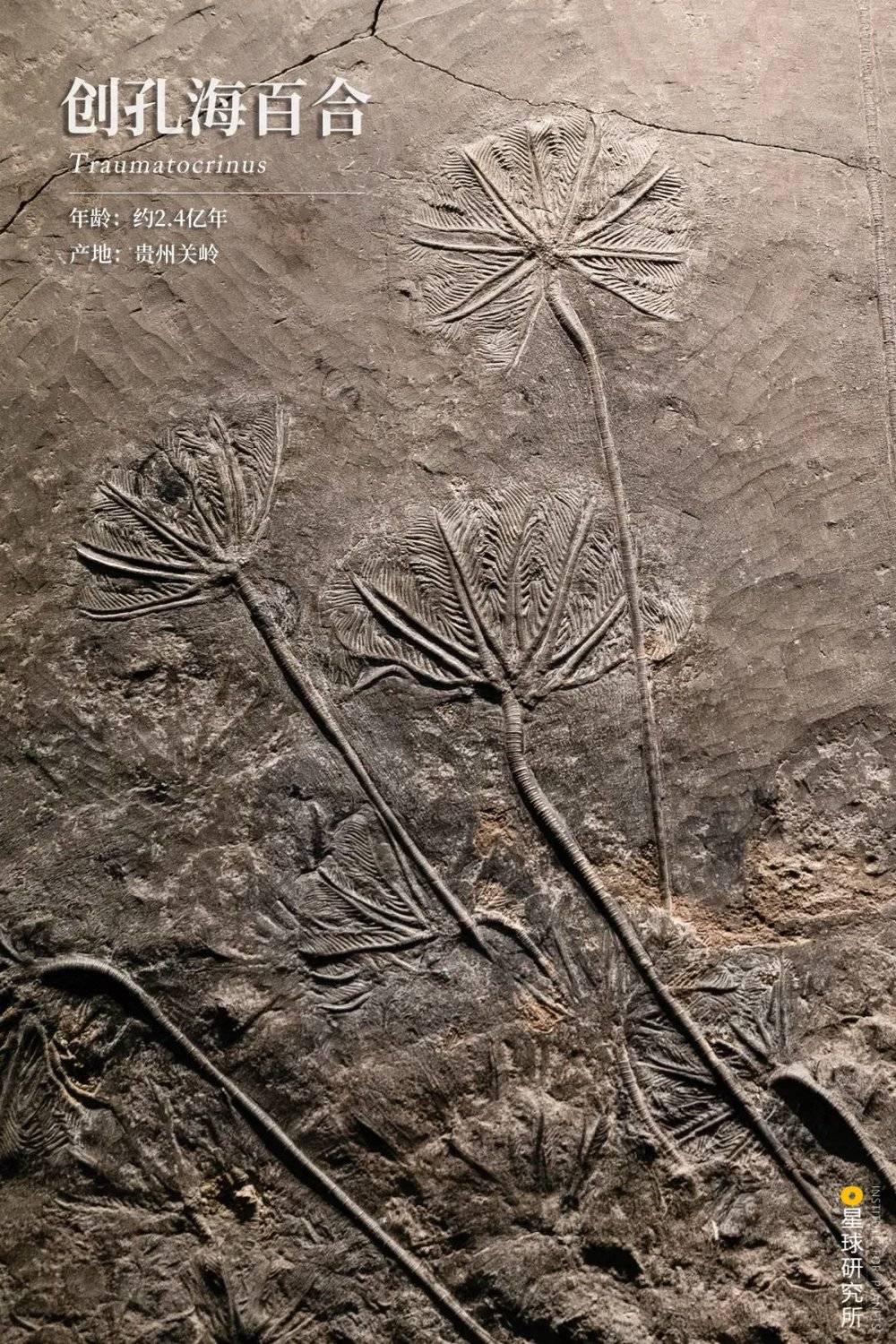

一些破碎的恐龙骨骼化石。

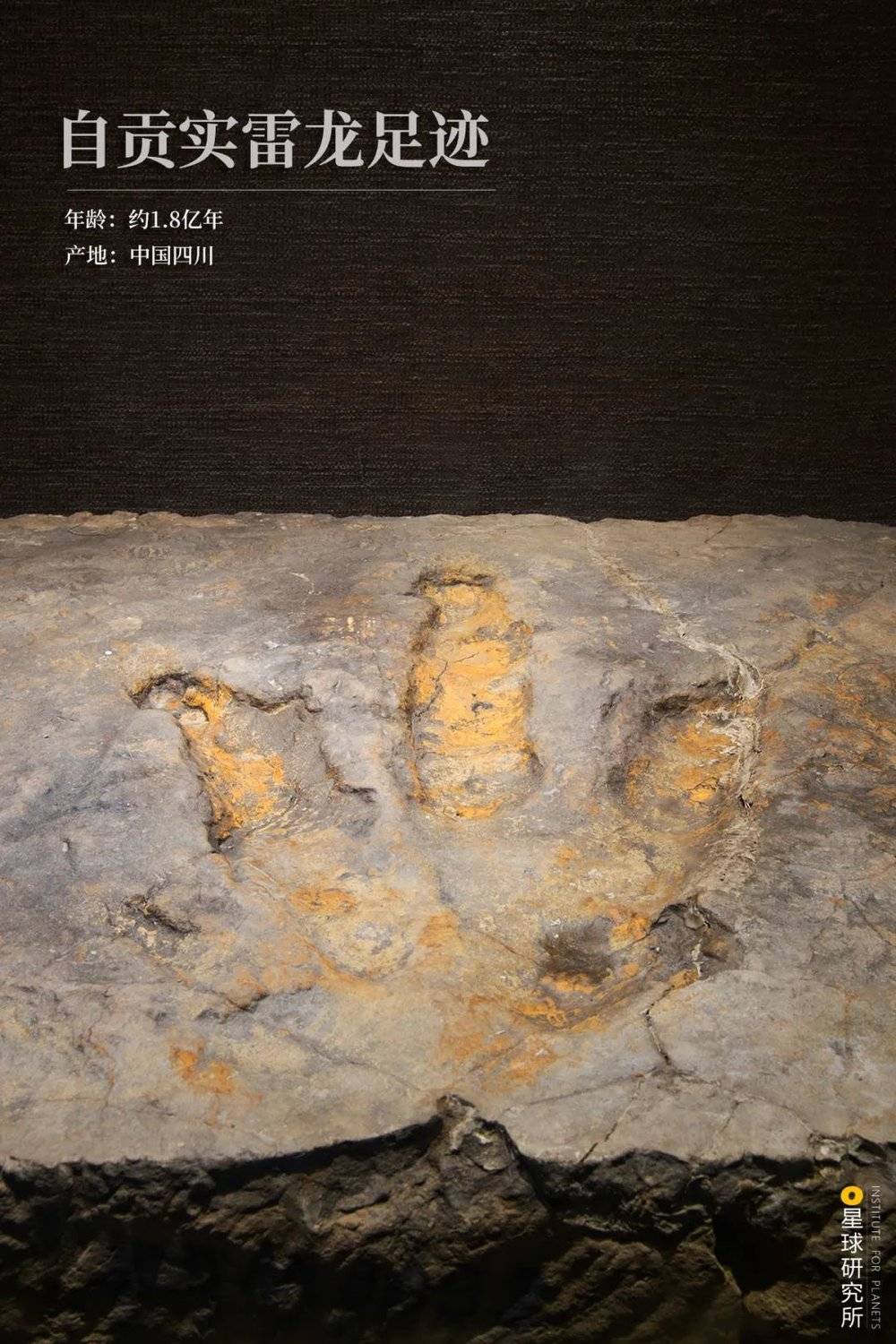

踏进泥沼后久久不变的足迹化石。

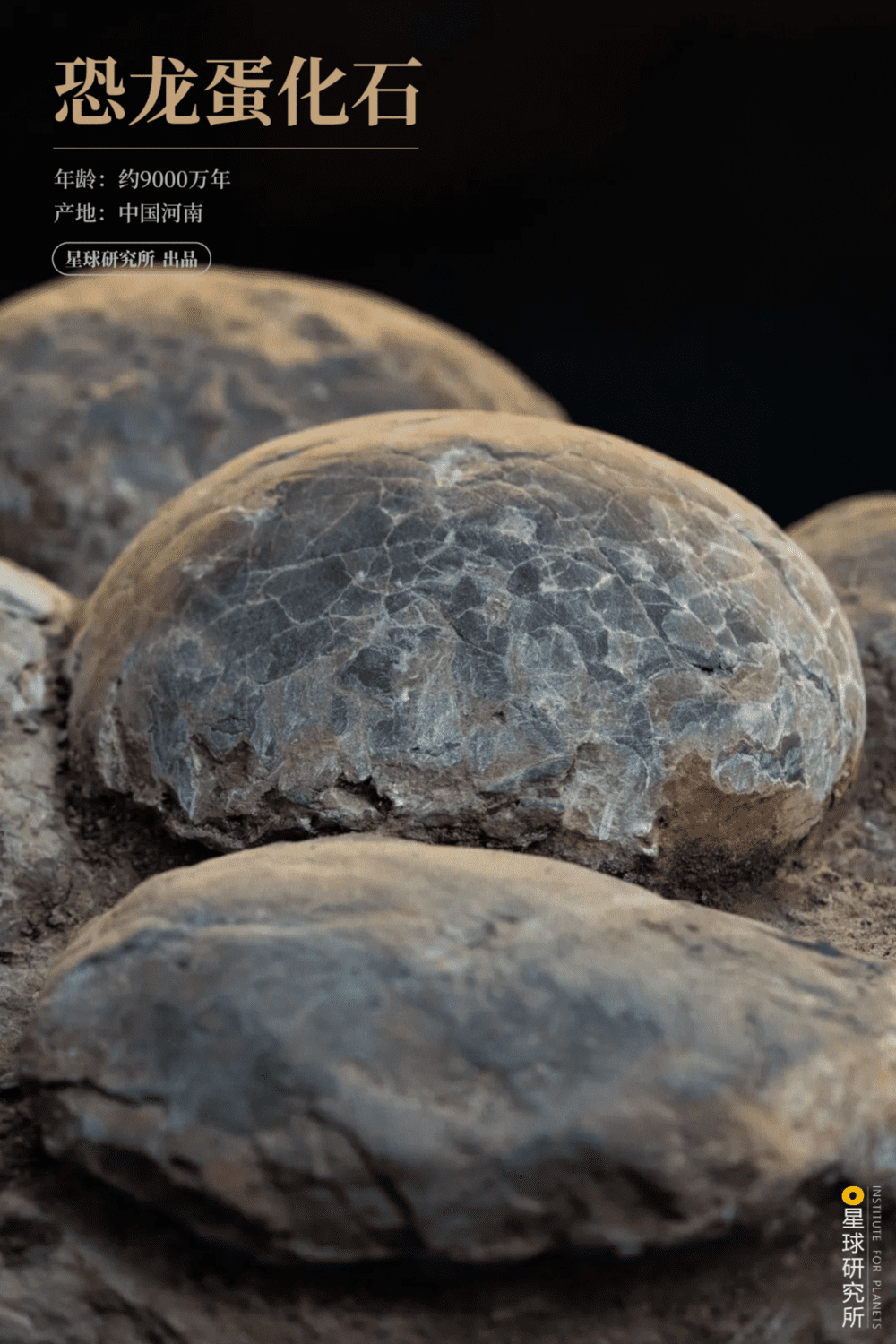

来不及孵化就被埋藏的恐龙蛋化石,都如同一张张拼图碎片。

借助它们,我们得以拼凑出一个,精彩纷呈的中国恐龙王国。

三、中国恐龙王国

这是一个无比壮丽的史前世界。

在如今的中华大地上,曾有千姿百态的恐龙源源不断地涌现出来。

早在大约2亿年前,那是侏罗纪的开端。

一些古老的恐龙“登陆”云南,当时的云南并非如今日般四季如春,气候更接近现代的非洲大草原。

生活在那里的一种恐龙,长着较长的脖颈、小小的脑袋,以及一口“矛状”的牙齿。

无论从样貌还是身材上来看,它们都不是追捕猎物的狂野猎手,而更像是一群温和的“素食主义龙”。

2亿年后的人类根据它们的化石发现地点,将它们称为禄丰龙。

而同一时期,离云南不远的四川盆地,大部分还浸泡在湖水之下。

但在侏罗纪行至过半时,那里便会迎来沧海桑田般的骤变。

古老的大湖泊变迁为星罗棋布的小湖泊,河流在湖泊与陆地之间交错流淌。环境更加温润,植被因此繁茂。

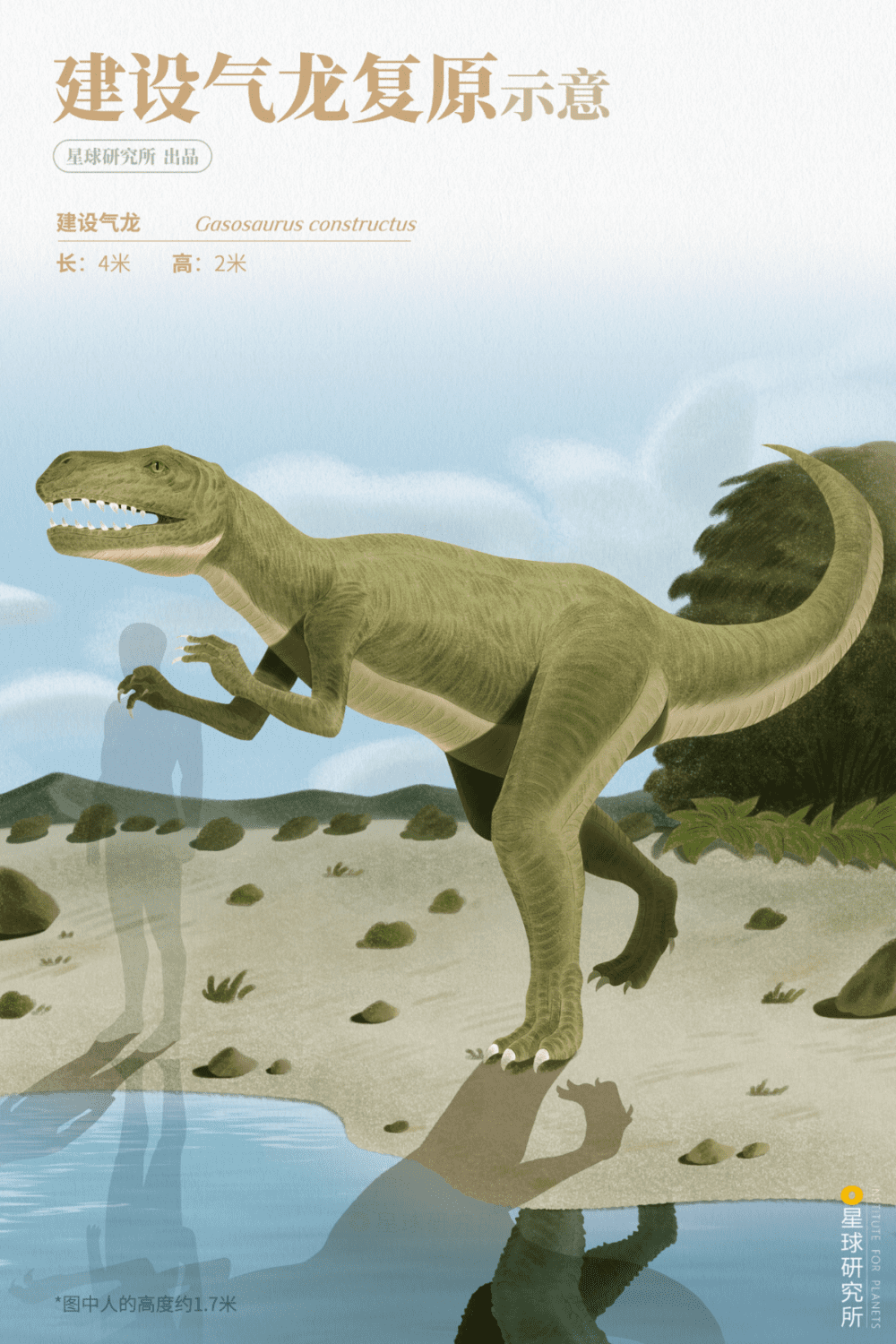

优越的生境为恐龙们提供了绝佳的栖息地,植食恐龙数量与种类激增,肉食恐龙同样不甘落后。

而面对凶猛来袭的肉食恐龙,植食恐龙也绝不会坐以待毙。

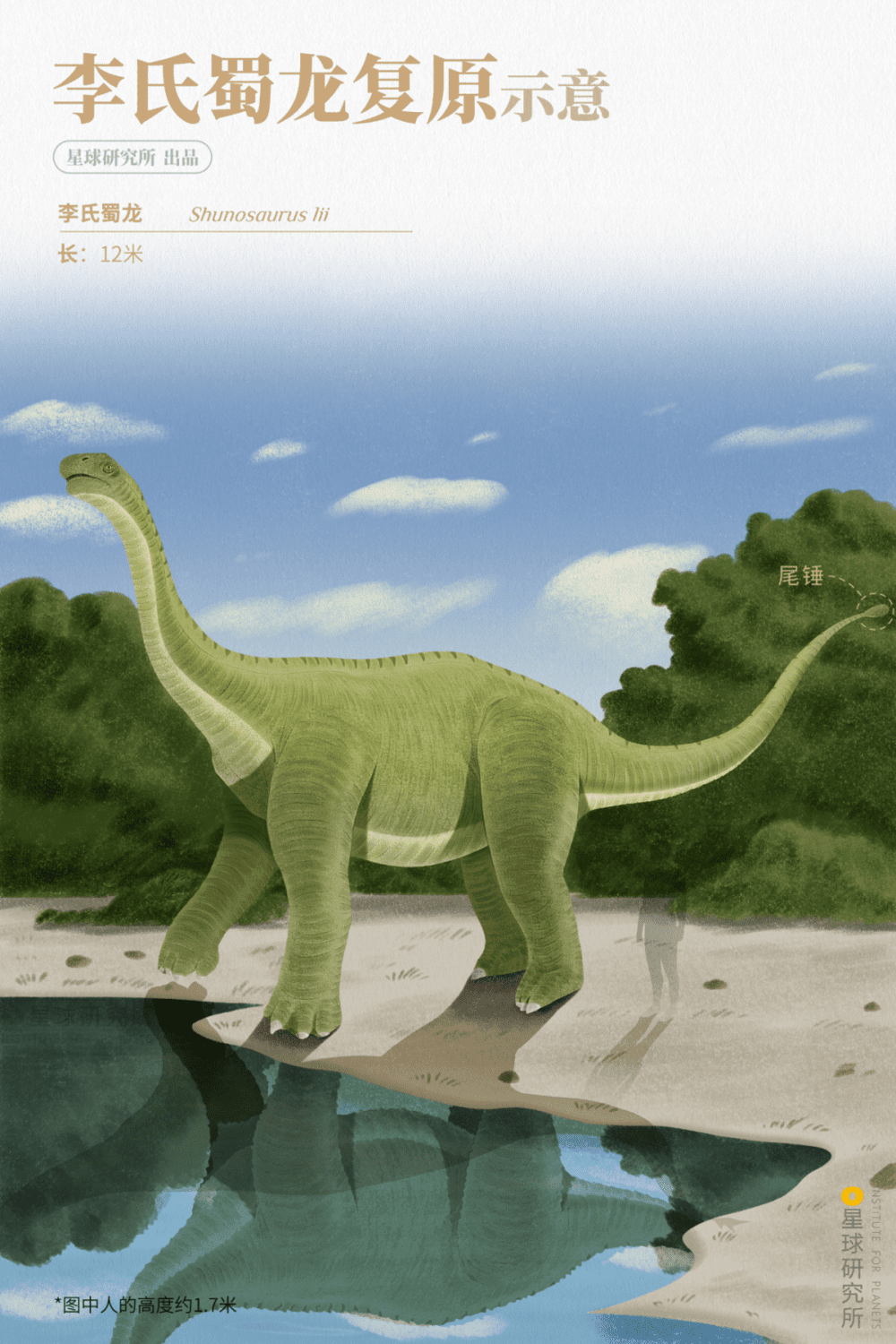

它们有的在尾部长出像铁球一样的尾锤,例如最早一批出现这种身体结构的李氏蜀龙。

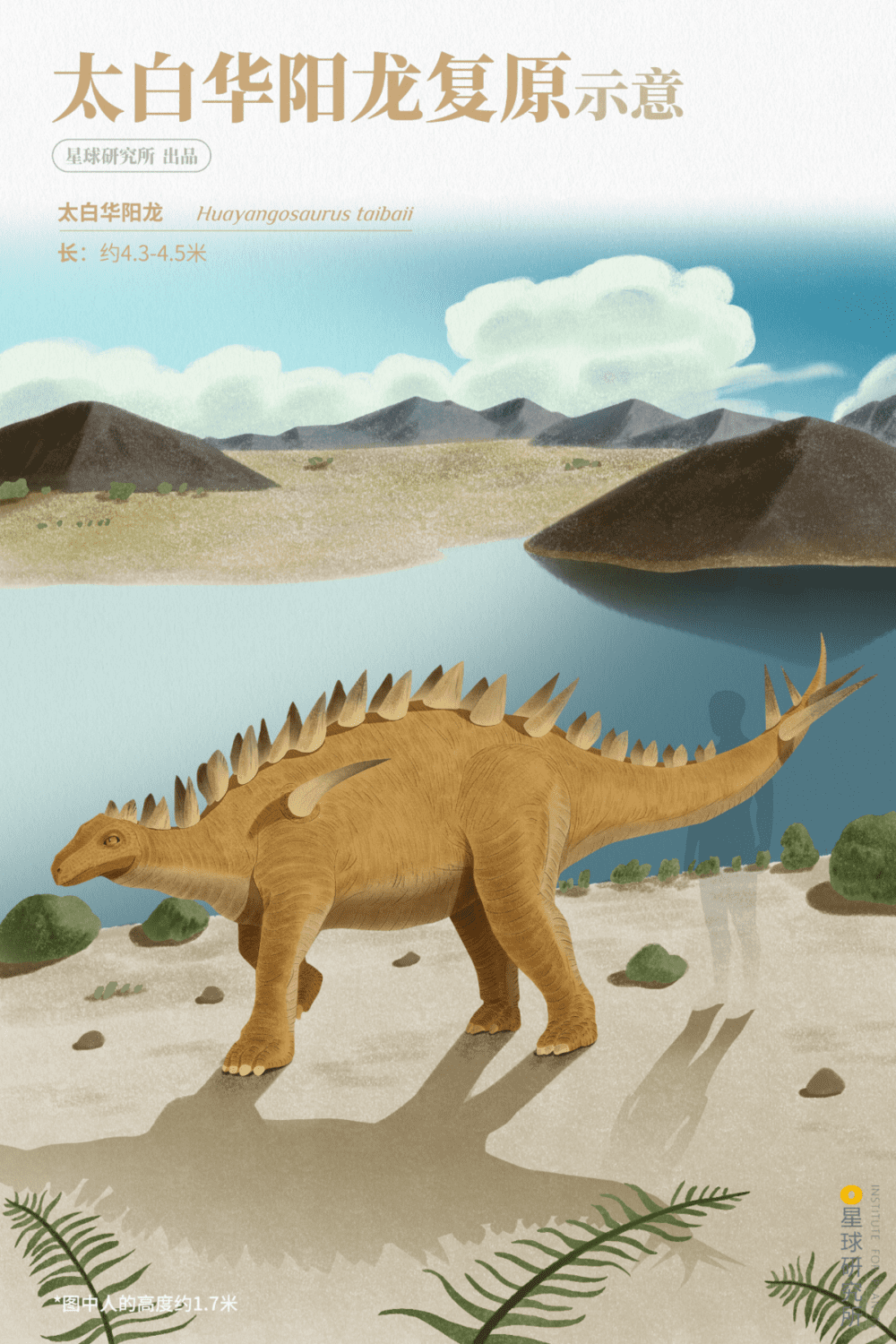

有的则在背上长有像剑一样的尖利骨刺,例如恐龙中的“剑客”——太白华阳龙。

这些自带“武器”的恐龙,在遇到危险时足以进行反击。

这是一个植食恐龙与肉食恐龙并驾齐驱的时代。

恐龙的辉煌已初见雏形,似乎是环境过于安逸。

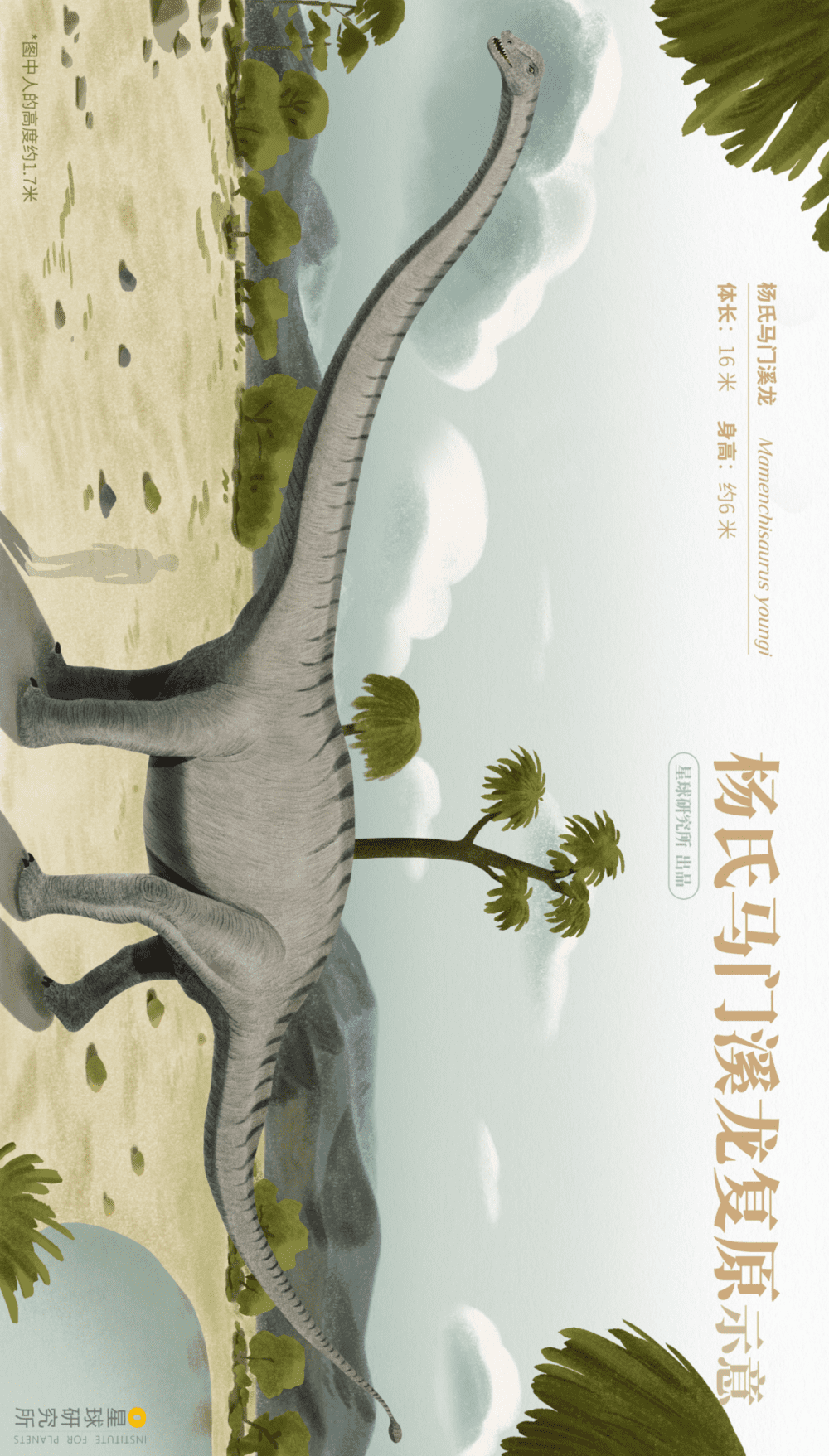

到了侏罗纪晚期,一些植食恐龙脖子越来越长、体型越来越大,马门溪龙就是其中最典型的代表之一。

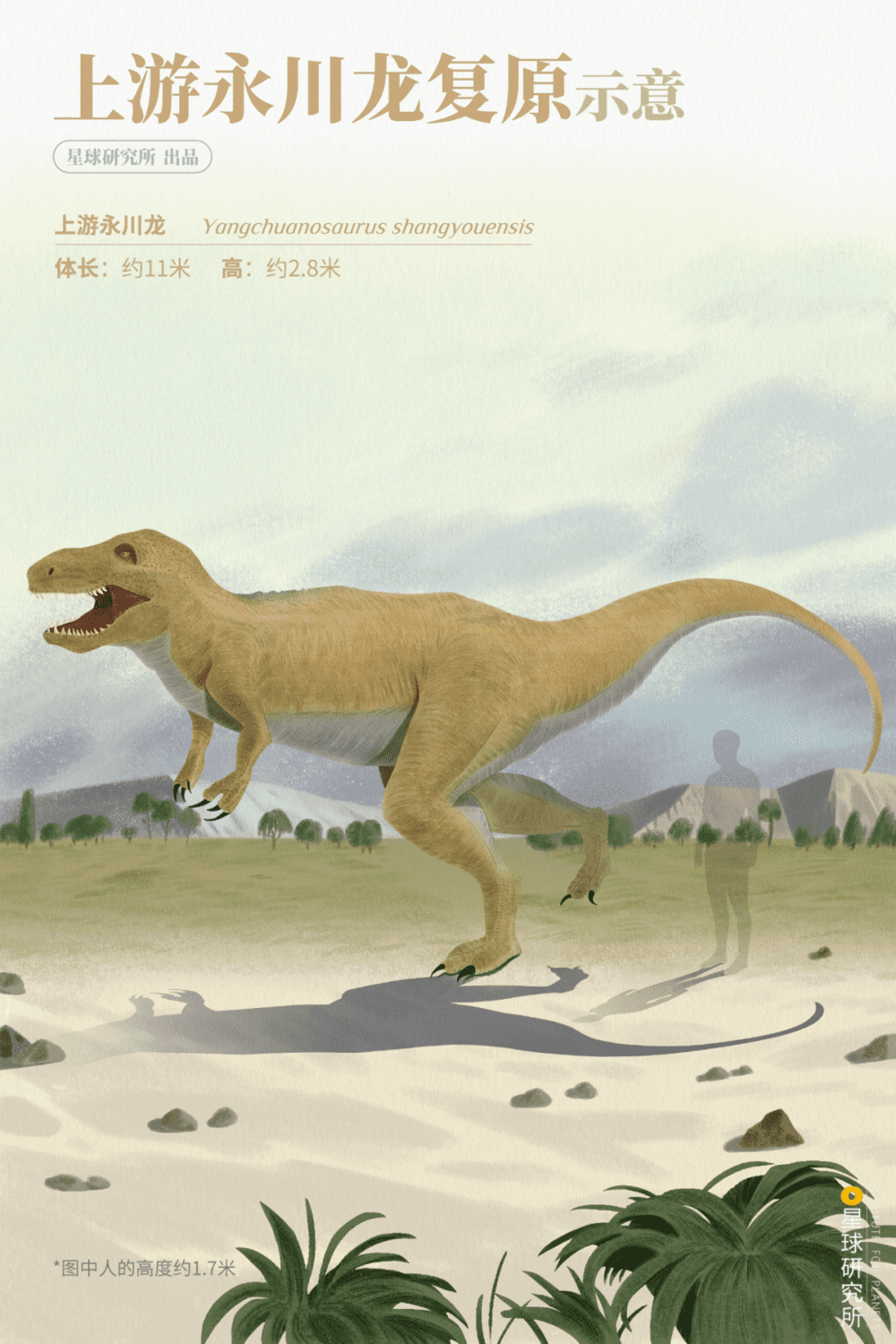

而肉食恐龙,也越发健壮、越发凶猛,例如脾气异常火爆的上游永川龙。

更多种类的恐龙出现在更广阔的陆地上,成为彼时当之无愧的地球霸主。

接着,侏罗纪的结束,迎来了白垩纪的到来。如今的冀北辽西地区,成为了恐龙安家的绝佳场所。

在那里,针叶林、松柏、蕨类,甚至还有灌木和草本,共同构成了原始而又葱郁的森林。

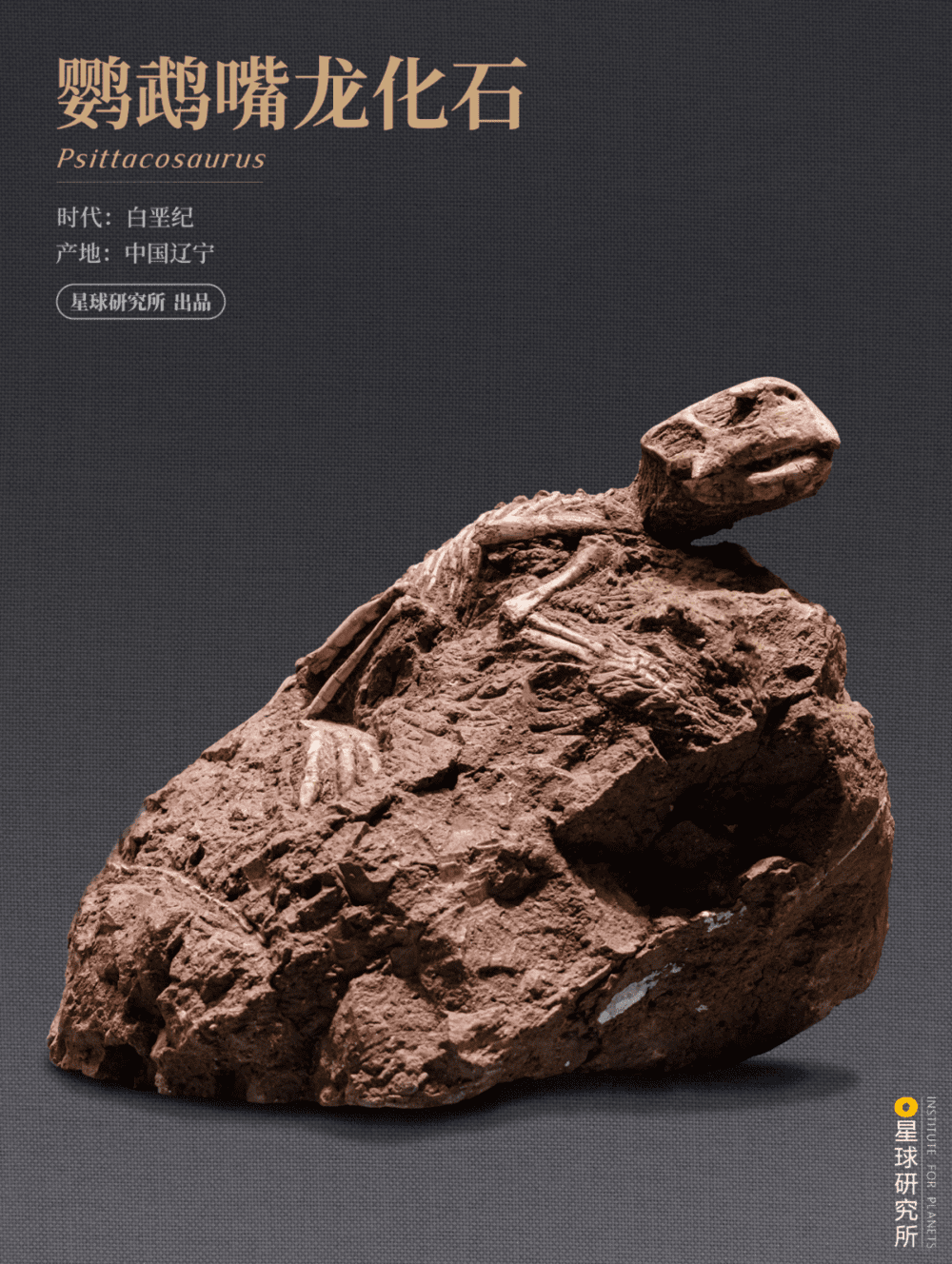

此时一种奇特的恐龙,成为了新时代的新面孔。

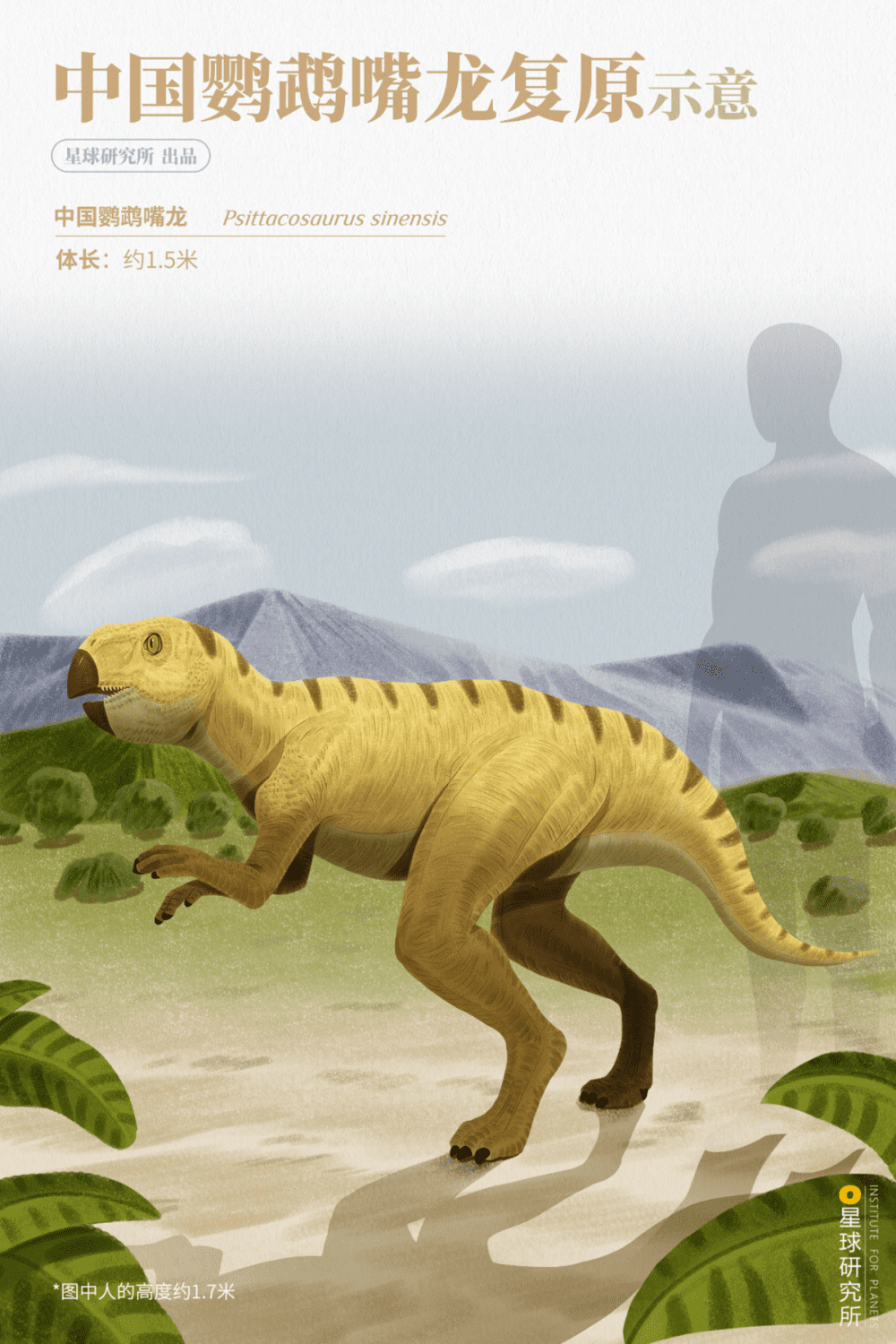

它们一反常态,长有与鹦鹉类似的嘴巴,因此人称“鹦鹉嘴龙”。

对这种恐龙来说,两米的体长就已属罕见,在一众体型硕大的恐龙中显得格外娇俏。

它们还比较偏食,尤其偏爱植物根茎与坚果。

这类食物难以咀嚼,但聪明的它们就将碎石子一同吞下以助消化。

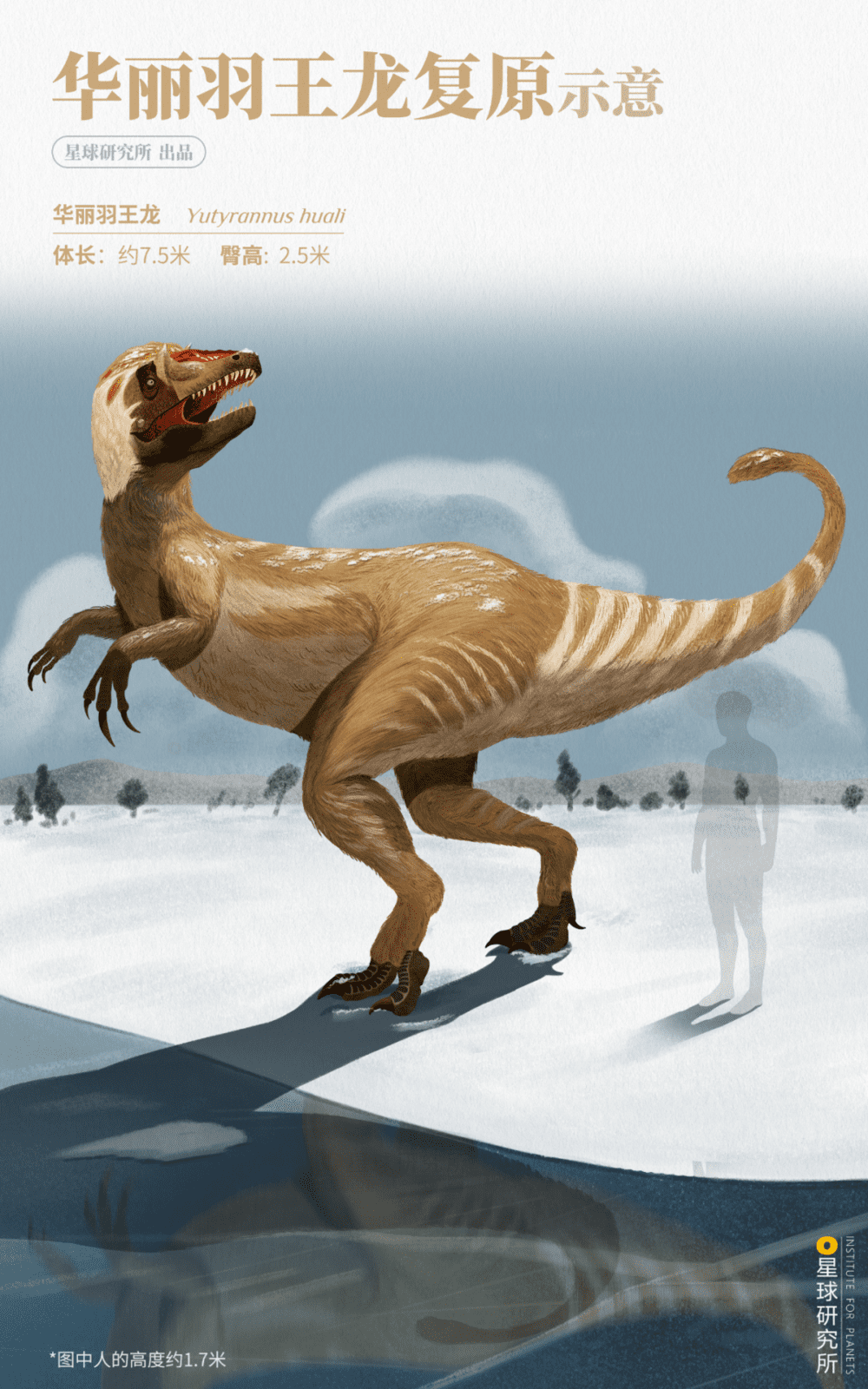

就在这个以温暖气候为大背景时代下,偶尔也会出现寒冷的小插曲。尤其在今天的辽宁地区,一些恐龙纷纷选择“穿皮草”以度过严寒,其中甚至包括了强悍的食肉恐龙——华丽羽王龙。

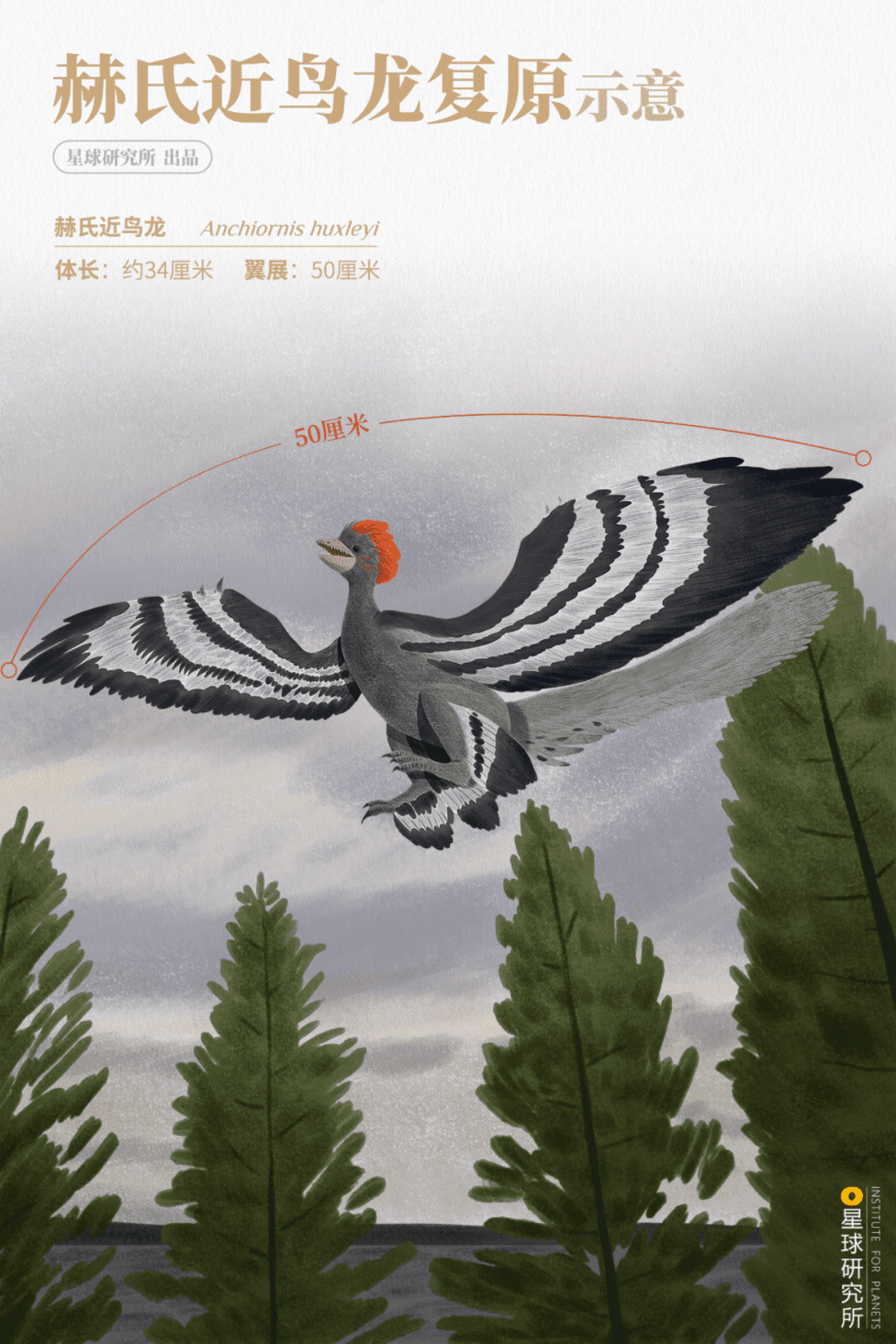

尽管它们身披羽毛,却还不能飞翔。仅有一些更加灵巧的成员,掌握了滑翔的本领。

但它们中的一部分,已演化成了真正的鸟类,冲上云霄。

“龙丁兴旺”的家族,似乎有着一片光明的未来,谁也不曾料想灾难竟悄然而至。

火山、高温、河湖干涸、小行星撞击,争相登台,安稳的生活仿佛在顷刻之间化为乌有。

如同过往的无数灾难,适者生存、优胜劣汰的故事再次重演。

但不同的是,这一次恐龙身处劣势。它们注定难逃厄运。

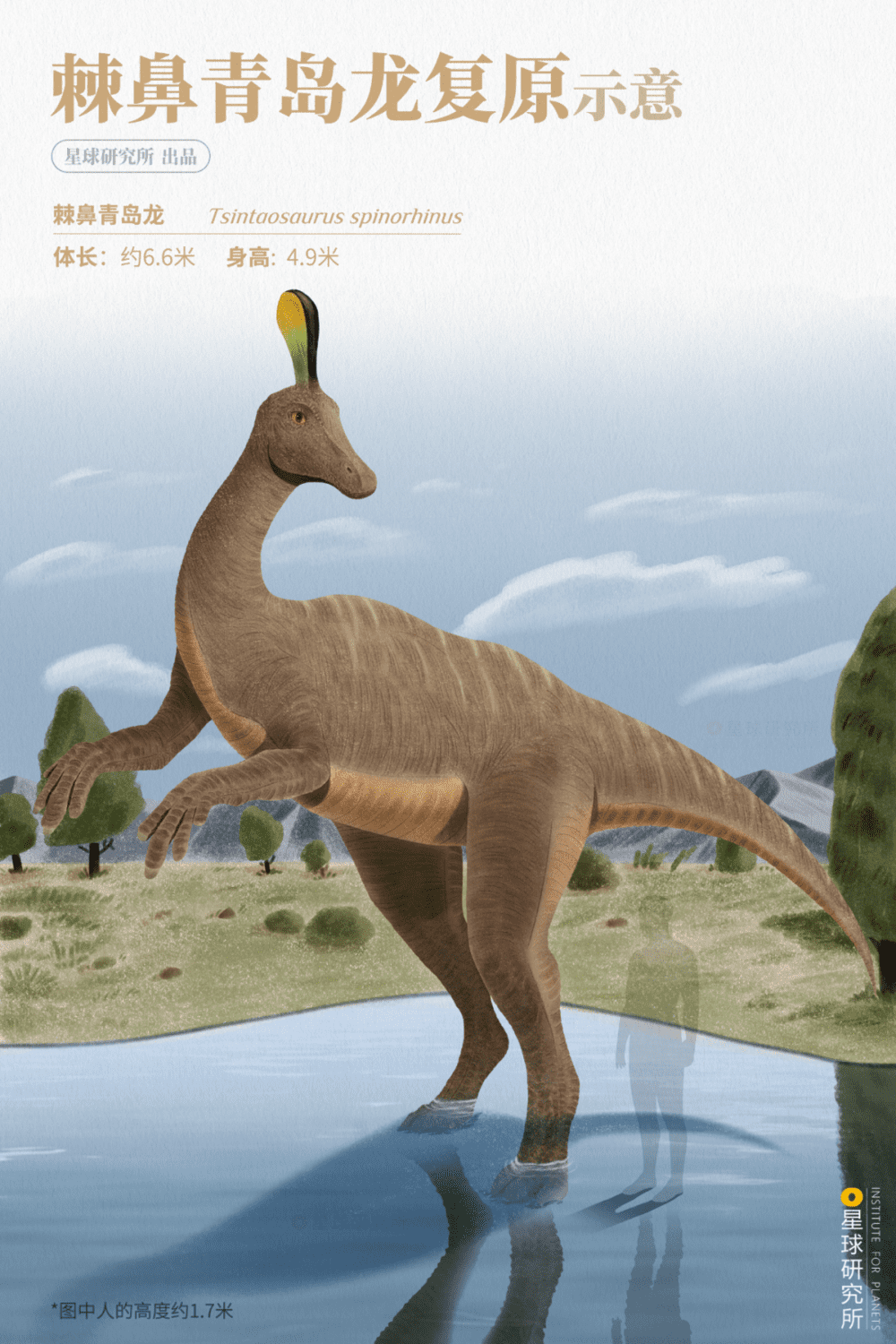

生活在此时的一种独特恐龙,长有类似鸭嘴一样的嘴巴,故人类将其成为“鸭嘴龙”。

它们嘴里有上千颗牙齿,咀嚼食物灵活有力。

当雨季来临之时,成群结队的鸭嘴龙也会顺着水系迁徙。恶劣的环境逼迫它们不断出走,在满目疮痍的星球上,寻觅仅存不多的生境。

然而再强大的霸主,也无法永盛不衰。

在无力招架的自然变化面前,恐龙们纷纷逝去。直至最后一只恐龙死亡,轰轰烈烈的恐龙时代就此终结。

如今,当人类不断发掘出新的恐龙,构建出越发迷人的史前世界,这个关于恐龙的话题,也就愈发令人伤感。因为它的结局无论如何都带着凄凉。

可以想象,假如恐龙遗骸,不曾经历千难万险留存下来,人类也不曾踏遍千山万水去寻找它们,那么我们终将与一代霸主的辉煌失之交臂。

但是,从人类第一次遇见恐龙化石起,也就注定着恐龙将永远属于远古。

在未来,无论多久的未来,我们都无法再次亲眼见证这一伟大物种的崛起。

但这就是这颗星球上,时刻都在上演的故事。

从地球诞生至今的46亿年里,无数的物种出现,无数的物种消亡。

它们用存在过的痕迹,解答着无数关于生命的谜题。

也正因如此,我们共同生活过的这颗行星,才成为了广阔无边的宇宙中,一个伟大的奇迹。

参考文献:

[1] 童金南, 殷鸿福. 古生物学[M]. 高等教育出版社, 2007.

[2] 陆良兆, 许文良. 岩石学[M]. 地质出版社, 2011.

[3] 郭运林, 黄大喜. 自贡恐龙化石志[M]. 四川科学技术出版社, 1993.

[4] 彭光照,叶勇, 高玉辉等. 自贡地区侏罗纪恐龙动物群[M]. 四川人民出版社, 2005.

[5] 申欢. 侏罗纪全球气候古地理演化及其对恐龙化石分布的约束[D]. 中国地质大学(北京), 2021.

[6] 邓胜徽, 卢远征, 赵怡. 中国侏罗纪古气候分区域演化[J]. 地学前缘, 2017.

[7] 曹珂. 中国陆相白垩系沉积特征与古地理面貌[D]. 中国地质大学(北京), 2010.

[8] Dong Zhiming. Dinosaur Faunas of China[M]. Berlin: China Ocean Press (Beijing), 1992.

[9] 汪筱林. 中国恐龙研究历史与现状[J]. 世界地质, 1998.

[10] 杨钟健. 许氏禄丰龙至再造[J]. 地质评论, 1940.

[11] 甄朔南. 关于许氏禄丰龙的食性问题[J]. 生物学通报, 1960.

[12] 郑倩宇. 冀北地区早白垩世大北沟组孢粉植物群及古气候意义[D]. 中国地质大学(北京), 2021.

[13] 张立军. 辽西热河生物群演化的主要地质背景[J]. 世界地质, 2013.

[14] 崔莹, 巩恩普, 王铁晖. 辽西义县组砖城子层孢粉组合时代及古气候记录[J]. 中国科学: 地球科学, 2015.

[15] 旷红伟, 柳永清, 董超等. 山东诸城晚白垩世恐龙化石埋藏学研究[J]. 地质学报, 2014.

[16] 董枝明. 中国的恐龙动物群及其层位[J]. 地层学杂志, 1980.

[17] 万晓樵, 吴怀春, 席党鹏等. 中国东北地区白垩纪温室时期陆相生物群与气候环境演化[J]. 地学前缘, 2017.

本文来自微信公众号:星球研究所(ID:xingqiuyanjiusuo),撰文:小西,编辑:桢公子,图编:昼眠