尽管患者在撸起袖子的瞬间多少会有些忐忑,但很快就能被这些非洲华佗用简短有力的个人声明所折服,“我是黑人中医,并不是黑中医,”说完冲你嘿嘿一乐。

一些四川人看病的过程,恐怕是医生与患者双向开启盲盒的奔赴之旅。

黑人中医潜伏在你意想不到的各个科室,为防止混淆,他们尽量不给自己起那些地道的中文名字,反而是患者常用“撒哈拉药师”、“南非时珍”、“肯尼亚仲景”来指代他们拗口的英文ID,这代表着这些“黑求恩”的医术比实际看上去要靠谱。

成都一家医院的中医科室,黑人中医甚至早于挂号系统消灭了票贩子,大夫不收红包不多开药还能把病看好,和大部分拥有名医坐镇的医院情形一样,每天慕名而来的人把导诊台围得水泄不通,“点名就要看黑人中医,劝都劝不住,人家今天没出诊。”

实际上,不少四川人第一次看黑人中医都是出于意外。

“以前网上约号系统看不到主任的脸,心想岁数不小,医术至少不会太差。”

“就算看到外国名字的中医副主任,也不会感到惊奇,哪个医院还没人才引进啊、国际交流啊,但我推开大夫诊室的门后,还是被这所医院的想象力给冲到了,面前的黑人大夫还招手让我别溜,他眼神示意埋伏在门边的学生把门带上。”

“别的中医号脉一般都看一只手,黑人中医两只手抓住一块把,总感觉是怕我爸跑了。”

四川人的担心并不是多余的,发生在天府之国的唐突,令不少人第一次看中医的历程充满戏剧性。

很少有人能将“黑人”和“中医”联系在一起,而当这些练家子在正规医院里面讲一口流利的四川话,老练的把脉,就连眼神中透出的智慧余光,念念有词的五行阴阳,都与印象中的社区老中医如出一辙时,你可能不得不怀疑以前的人生经验。

“说真的,人家普通话比咱好,对四川的历史了解的比咱深,就连吃过的川菜也比咱多,有啥子理由怀疑人家?”

“普通的中医写的药方,看上去像一段密不宣世的古老咒语,是只有他和药房才能懂的秘密,黑人中医的简体中文写的那叫一个地道,还小楷,恐怕你看不清,用的三号字。”

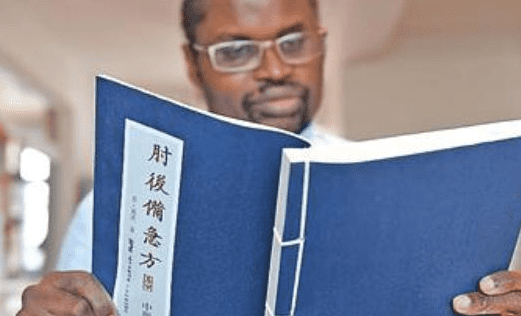

四川某医院的中医迪亚拉,是我国首位外籍针灸学博士、博士后,年近花甲的他,来自非洲马里共和国的一个医生家庭。

从1984年来到中国后,开始潜心研究医学,“先在北京学了一年的中文和西医,后前往广州中医药学院学习中医的本科阶段课程,然后获得了学士、硕士学位后,来到成都,在成都中医药大学攻读了博士学位,活到老学到老。”

迪亚拉后来又去过成都中医药大学讲授中医,带出来不少非洲扁鹊,他的绝活是背诵《黄帝内经》,有次和位南美洲的棕人中医围绕一个古方辩论了几个小时,最后那位南美洲代表向马里人民致以了崇高敬意。

曾有位在索马里常年执行任务的船员,被当地的黑人中医治好了风湿,据了解,这位中医的针灸手法稳健,行云流水,“一问果然是当地中医世家的嫡长子”。

阿赫曼·卡拉伯大夫曾在四川学习过五年针灸,学习中医只为想解决自己家乡人们一种普遍性的瘫痪病,回国后,他将曾经患者赠送的几十箱锦旗,送去了反海盗的前线,制作一种冲锋舟的旗帜。

当地海盗可能熟识各国国旗,但在目睹悬挂“妙手回春”或“医者仁心”的小艇越划越近时,心中可能涌现出的是陷入人民战争的恐慌,据说目前这些旗帜都保存完好,“和卡拉伯大夫的医术一样硬挺”。

这些奔走在川蜀大地之上的非洲华佗,在数量上比熊猫还要珍贵,如今却在呈点状辐射,给中医加持上一种国际滤镜。

中医需要深厚的中文造诣,还得熟悉中国本土文化,外国人学习中医,如果非母语环境,没有一点优势。

曾有位叫杰克的埃及老中医分享了他在四川的学习经验,“看中医有三怕,被大夫突然问年龄、大夫叹气,大夫变脸”。但他同时也表示,不过中医还是人性化的,当西医决定用患者的名字来命名某个病症时,道行深邃的导师只是淡淡地说一句,“你要进医书了”。

他无比怀念自己的成都老师,有一个绝技至今没有学会,中医讲究“望闻问切”,他至今都不知道自己老师是如何从自己炭黑的面庞中断定他在13岁那年发过烧。

能来到中国学习的黑人医学生,和功夫练习者类似,没有迫切改变自己命运的焦虑,大多都是出自医学世家或完全个人爱好。

凭借这种兴趣,多数人都是先从《医古文》学起,一边练习古汉语,一边同时学写简体和繁体中文。通过反复学习实践自己在课堂上的笔记,这些刻苦异常的异国游子也在中国土地上奉献了自己。

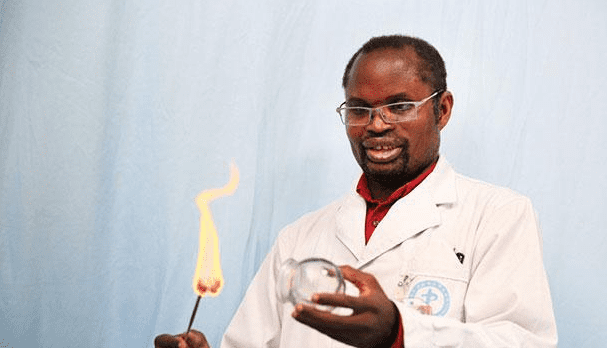

一些黑人中医在中国都有过游医的经历,迪亚拉博士在中国的30余年间,带出了5000多名中医、中药学生,他曾经和自己一块学习中医的比利时同学一起加入了无国籍医生组织,在云南昆明和红河州地区,医治好超过2400名的麻风病患者。

曾有位黑人中医表示,自己在四川上的第一节课就是“如何做个真正的中医”,他说,屏幕上只有80多岁导师投影的四个大字--“医者仁心”。

为了报答中国,一些亚非拉欧的中医学生,在学成之后,不仅自己治病救人,还积极地开展医疗健康教育、麻风病人援助、艾滋病人关怀和培训,为自己执医当地的医疗事业尽心尽力。

仅迪亚拉团队,多年间培养出来的中国村医就超过了1000人,每个村医毕业的时候迪亚拉都会送他一套听诊器、血压表、体温表,还有一些必须的药品和医学书籍,和他亲自书写的四个字--“医者仁心”。

迪亚拉在疫情来临的时候也义不容辞地参加到抗疫活动中,同时他也没有忘记自己的祖国,把世界上先进的中医和西医疗法都推荐给马里政府,希望他们可以采纳,来救治人民。

在2020年迪亚拉被选为中非“鲁班工坊”的推广大使,帮助马里青年学习中医,服务于当地的人民。

曾有位患者对媒体表示,“医生是有国界的,仁心则是共识,不管黑人白人,能真正帮助中国人的,都是好人。”