本文来自微信公众号:清华大学清新时报 (ID:qingxintimes),作者:陈与欣、岳正阳,责编:苑斯琪,原文标题:《一位退休的日本人决定重新做回学生》,题图来自:视觉中国

厚谷祯一今年六十岁了。他头发几乎白了一半,但声音仍旧洪亮,一副金属框眼镜、一身灰色的夹克套装和一个双肩包是他的全部行头。他在中国工作了十余年,会说的中国话却寥寥,大多数时间都用英文和日语和人熟练地交流,为数不多的时候,面对感谢和抱歉,能用中文拘谨地答一句“没事”,多的便不能应付。

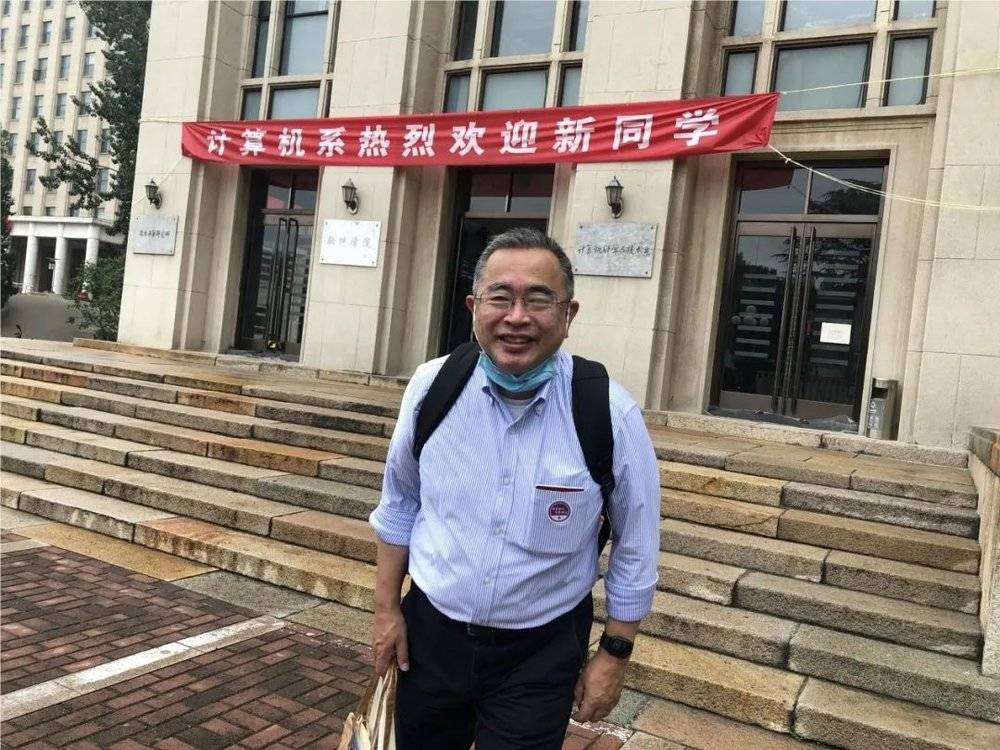

两年前的冬天,厚谷从公司退休。当时正值疫情爆发,日本是回不去了,而他又是“闲不住”的性子,总想给自己找点事做,“重返校园”似乎是个不错的选择。经过半年的准备,2021年9月,厚谷来到清华园,在58岁的年纪,重新做回一名全日制研究生。

银发人,从不缺席

今天的厚谷就读于清华的计算机系。他的课不多,只有两门需要算学分,一门叫做智能系统与机器人,另一门是博弈论。40年前,厚谷在日本读本科,当时他的专业就是博弈论。这么多年过去了,学科进步了很多,好在他对这个领域仍有兴趣。

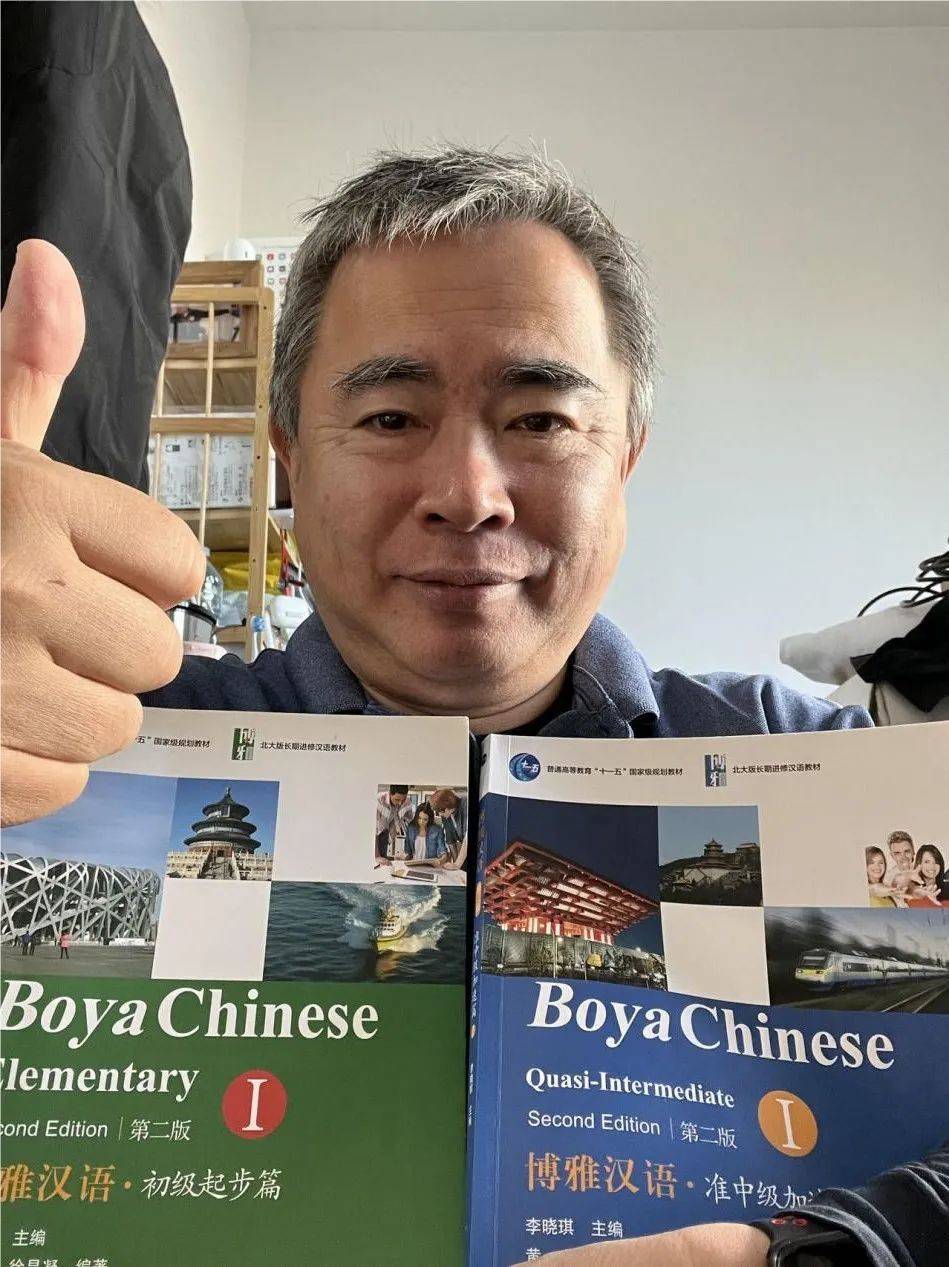

除了专业课外,厚谷还在学习汉语和钢琴基础。这是他在中国十余年来第一次系统地学习汉语。其实初来中国时,厚谷也有过学中文的热情,但在妻子的面前,他小心翼翼的尝试总显得十分笨拙。他的妻子是个土生土长的北京人,每每听其练习中文发音,总忍不住纠正,“是‘没事儿’,不是‘没事’。”久而久之,厚谷便失去了学中文的信心。

而在先前的工作中,由于环境较为“国际化”,他用英文做书面工作,用日语同客户沟通,一切并无大碍,加上工作本身比较繁忙,久而久之,学语言的打算就被搁置了。

但在清华的国际生培养方案里,中文是必修课,厚谷不得不重新学起。上学期他已经修完了A,这学期正在修B。老师上课也全程使用中文,他努力地听,可其中90%以上的内容都很难理解。

钢琴是另一项挑战。曾经,厚谷是校外的一个乐队里的贝斯手。重返校园之后,他选择了零基础学钢琴。钢琴课有些花时间,每天都要练习,也很难跟上,但他喜欢这里的老师和同学,在热衷于交朋友的他看来,这里他“一次性多了50个朋友”。

事实上,在进入清华之前,厚谷的工作内容有时会涉及和客户交流讨论,然后一起吃饭,在饭桌上谈论共同的爱好。不少客户后来成了他的朋友。来到清华后,起初他还因为实力不足有些害怕,但同学们总是热情地帮助他解决困难。他现在可以自信地说,自己“几乎每天至少交一个新朋友”。

“比如你们也是我的朋友了。”他对在场的记者们说道。

多亏了他广交朋友的性格,让这个几乎不会中文的人在这里生活了十余年。一次在餐厅点餐,厚谷想点一份“照烧鸡排铁板”,却不会这几个字的发音,只能对着墙上的菜单用手比划。面前的服务生没有看懂,问他是不是要“香菇炖鸡饭”,他又摇头。直到一位中国的朋友前去帮忙,才顺利地完成了这次点单。

“Thank you very much.”他回头对帮忙的朋友道。他笑称自己“如果没有朋友,连饭都吃不成”,但幸好他“朋友遍天下”,以致每每遇上危机,总能有人及时相助。

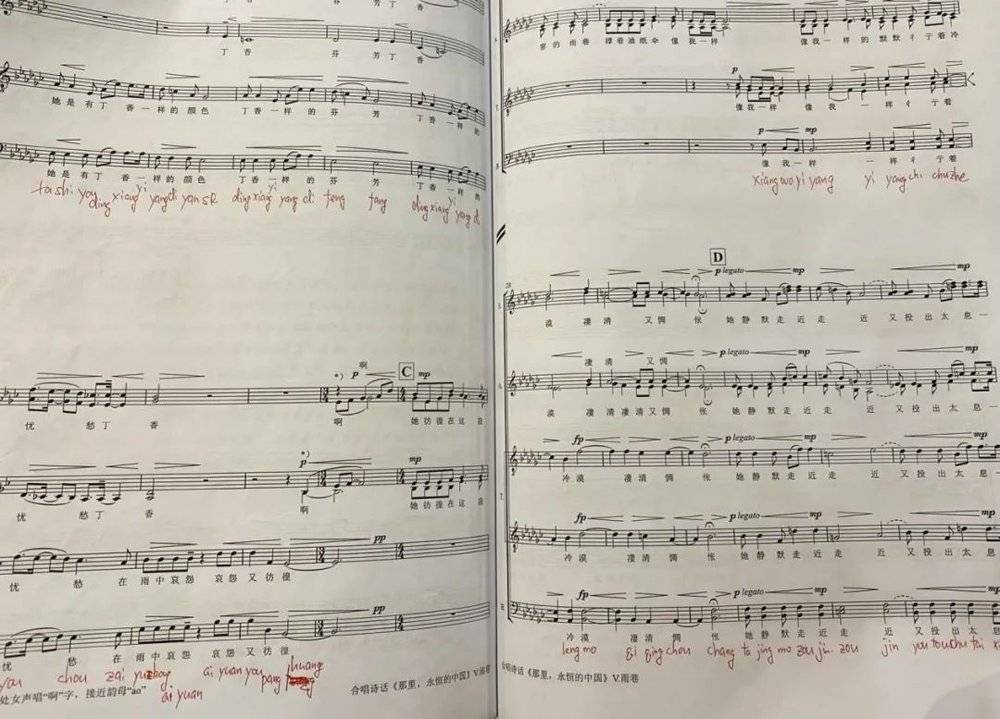

尽管年近花甲,但厚谷对校园生活的参与度却丝毫不低于“适龄”在校生。在去年的留学生Gala Night上,他独唱了一首《Just the way you are》,今年他预计表演一首双人合唱,是日本歌曲《Harmony at the end of summer》。他还加入了学校合唱团,那里会教一些中文歌,比如《海韵》。为了学会中文歌,厚谷将曲谱放在文件夹里随身携带,每句歌词下方都用英文字母标注了“音标”。这样尽管不明白歌词的意思,也能将歌曲唱出来。

不只是兴趣,对于厚谷而言,似乎只要学校里有活动,他就会在“是否参加”那一栏里全部填上“是”。平时翻阅朋友圈时,看到有活动报名的问卷,不论哪个院系,通通都会报名。“这些活动放在四十年前的日本高校,简直是难以想象的。”他甚至主动联系参加活动——找到负责人的联系方式,直白地问自己能否参加某个演出。

只是偶尔因为疫情限制,活动只能线上,让厚谷感到有些遗憾。“希望下一次可以变成线下,这样就可以认识更多的朋友,做更多的事。”

幸运儿,自找麻烦

2020年底,厚谷从KPMG会计事务所退休。他在事务所工作了18年,纽约5年,上海4年,北京9年。按照预期,他可以和他身边的同事一样,有空就去沙滩躺着,或者打打高尔夫,过上一个人一生中最悠闲的日子。不巧的是,当时正值新冠爆发,疫情的种种限制使他根本踏不出国门。

这大约是他人生中第一次撞上时代的危机。出生于上世纪60年代的日本,厚谷在那里长大,直到二十二岁前往美国。随后,日本泡沫经济的时代降临。而彼时的厚谷已身在美利坚,一面徜徉在嘻哈文化、高街时尚里,一面修读MBA学位。2007年,厚谷又因为工作变动飞往上海。一年后,金融危机爆发,华尔街崩溃,中国则开始承办2008年北京奥运会。

像是动作电影里,总有几个前脚刚走,身后打斗就开始的幸运路人,厚谷一次又一次与时代的危机完美擦肩而过,以至于在遍地狼藉时,他总还能对不远处的火花保持一种原始的好奇。哪怕新冠疫情当前,他也不甘被困在原地。“我必须去找事情做。”

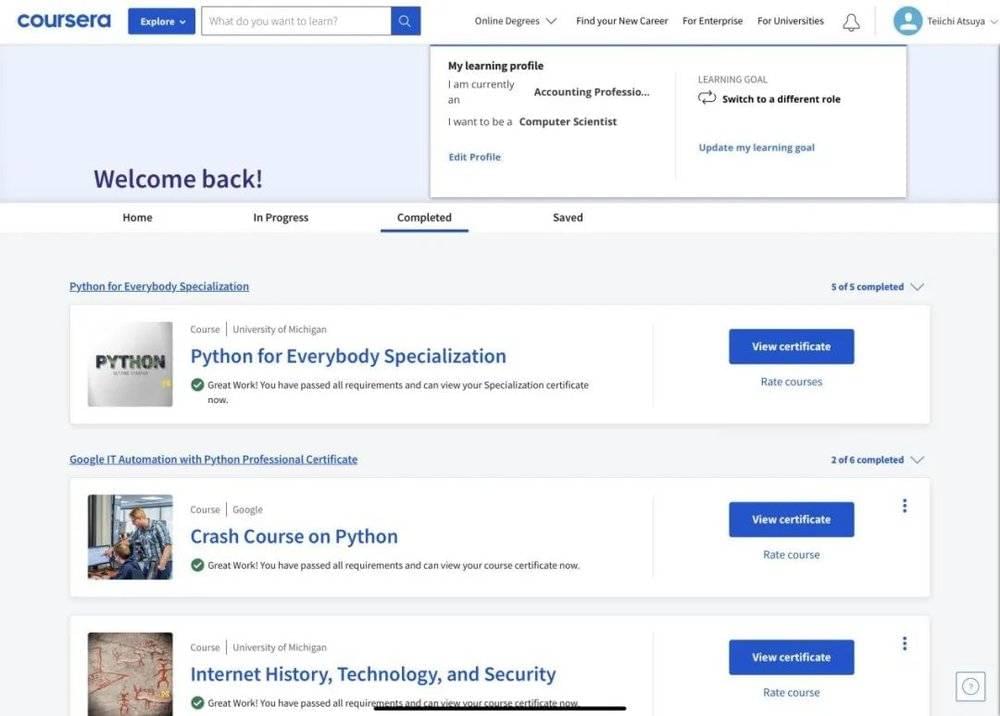

在KPMG的日子里,厚谷担任的是顾问,和他所在的部门挨着的就是“机器自动化处理”。那时他便敏锐地发现,现在的社会依托于计算机科学。“我需要学习计算机知识。”他想。于是在2021年初,厚谷开始自学Python;二月的时候,他发现清华有一个面向国际学生的计算机硕士项目正在招生,而在他印象中,清华的计算机系“还不错”。就这样,厚谷开始了他的申请之路。

申请截止日期是2021年3月1日,对此时的厚谷来说,只剩下三个星期。在这三个星期里,他需要准备各种各样的申请材料。最重要的是,在退休之前他从未想过要重新读书,他的家人一时间也无法接受这个决定。“去学校做什么?那里没有一个你这样的人。”他的妻子直接问道,她认为人退休了就应该过得“慢”一点。

对此他只能“敷衍”道:“我也想听你的,但我回不了日本啊。”

三周的时间过得兵荒马乱,对于三十五年未曾踏进过校园的厚谷来说,“一切都太难了”。他甚至找来了曾经的手下,帮忙一起准备申请的材料,其中一项是本科导师的推荐信。但厚谷实在找不到导师的联系方式,甚至不知道他是否健在。讲到这里,他尴尬又不失礼貌地解释道:“希望他还活着。”

考试则更加困难。笔试在线上进行,两小时的时间,要求做出三道题。题目很难,厚谷凭借在网上自学来的编程知识,奋力地敲着代码,终于在考试结束那一刻按下了回车键。来不及检查,他直接提交了答案。好在三十多年的工作经历使他在与教授的对话中表现出色,他在面试中取得了很好的成绩,最终跨过了清华的门槛。

考上清华不是件容易的事,但用厚谷的话来讲,这不是他不去尝试的理由。他喜欢尝试有挑战性的事情,带着一股近乎执着的乐观精神,他告诉自己:“不要担心,事情都会变好的。”

其实,厚谷并非生来就热爱尝试。当他还在美国读MBA的时候,曾向几个知名的投行公司投递了简历。公司偏好有投行背景的人,没招太多学生,厚谷也没能成为那个例外。后来,高盛的HR找到厚谷,表示高盛虽然不会给他offer,但十分欢迎厚谷加入一项夏季销售项目做实习生。当时他嗤之以鼻,心想“我是一个很高级别的人,凭什么给你们做销售”。

二十五岁的厚谷说了“不”。但直到今天,在经历了岁月的循环,去了很多地方工作之后,他才知道当初应该去——每个公司都有其文化,在高盛可以结识非常优秀的同事,了解整个行业的生态。何况在当下计算机主导一切的背景下,有些理工科基础的他在销售领域很可能大有可为。如果能有机会,他一定会对当时的自己说:“去吧,厚谷,这是多好的学习机会呀。”可惜那时候的他“什么也不知道”。

大龄生,重新出发

2021年9月,随着一条定位为“北京市·清华大学紫荆学生公寓”的朋友圈发出,厚谷正式开启了在清华的读研生活。

对素来追求挑战的厚谷来说,清华的学习生活确实没有令他“失望”。入学后不到两个月,这个一贯十分自信的人便体会到极大的挫败。那时暖气还未供应,天气又变得很冷,早上完全不想起床,于是他索性呆在被子里。学期过了将近一半,各门课的大作业接踵而至,基础本就不好的厚谷做起来尤其艰难,一连错过了几个ddl。

“我想过会很难,但没想到能有这么难,我一度怀疑自己做错了,其实不该重新做回学生,”回想起那段时光,厚谷的眉头都拧在了一起,“我没有翘课,但作业确实太难了。”

相比之下,厚谷的同学们显得“博学多才”,凡是向他们请教的问题,没有不知道的。英语也说得很好,尽管他们总在谦虚。据厚谷观察,他们一天中有十个小时都在学习,有的一天能学十七个小时,这是他从未做到过的,也难怪自己知识不够多。

学业并不是困惑的唯一来源。大学是个年轻人的社群,而厚谷甚至不通中国话,更别提网络上纷繁多样的流行语。翻看群聊时,他不明白为什么有人用“okk”代替“ok”,也不知道“idk”意味着什么,问人才知道是“I don't know”的首字母。娱乐渠道也很有限,身为国际生的他,在这里却看不了ins和YouTube。同学们分享的流行歌曲他没有听过,他怀疑是自己不刷抖音的缘故。

好在这里的人都十分热心。计算机系的朋友答应了帮他将软件更新到最新的版本;来自法国、俄罗斯的新朋友,有的还没回到线下上课,但见他学习上有困难,也会主动地帮助他。

“没有他们,我肯定不能安然地度过我的第一年。”厚谷坦然道。到了第二年,线上的朋友们来到校园,见厚谷第一面便说:“哇,是你呀!”直到今天,他们仍会时不时见面,在紫操聚会玩耍,就像每一个平常的大学生那样。

在厚谷看来,持一张学生卡,出入在校园里,自己就是一名平常的全日制硕士生。为了督促自己多学习,厚谷给自己定下了规定,每节课至少提出一个问题。提的问题大多是批判性的——不是以长辈的姿态,而是把自己真正当成二十多岁的年轻人来提问。他知道自己理论基础不好,为了增加自己说话的“分量”,厚谷在发言的结尾总会加一句“根据我的生活经验”。有时他还会指出教授所讲的内容和现实并不符合,教授会细致地听他说完。在厚谷看来,这恰恰说明了教授们的自信,只有自信的人才能听进不同的意见。

“这里大家都太优秀了。”不仅教授,学堂路上每一个骑着车匆匆路过的学生,都给厚谷留下这样的印象。提起园子里的本科生,他语气里不失惊讶地道:“他们似乎都很清楚自己要做什么。”回想自己本科的时候,学习博弈论只是因为“好玩儿”,完全没想过就业的问题,导致前三年“绩点非常低”,只能到大四加倍努力。“如果我当初能早点体会到焦虑就好了。”

和校园里大多数学生不同,厚谷对“焦虑”二字并没有反感的情绪,仿佛一切都将会过去,未来都会有光明的前途,而感到焦虑,意味着明晰了选择的方向。

学生党,入乡随俗

在研究生课堂上,教授讲起“穿孔板”——每一列表示一个字符,将想要表达的信息打成孔,再将卡片输入计算机以运行。厚谷用过这个。40年前,计算机还十分原始,学生完成作业只能手写,或者在穿孔卡片上穿孔,有时一次能用到200张,而今天人们甚至不再使用“硬盘驱动器”。看见自己的曾经被写成历史,厚谷心中不由得感慨。

由于作业和考试都需要手写,检查和交流讨论的过程变得很困难。“但也有好处,”厚谷笑道,“当时我们没有这么多作业。”

然而,对厚谷来说,隔着40年时光,变化最大的并不是硬件上的设施,而是自身的心态。二十岁的他选专业全凭兴趣,也想不出如果选了“经济”、“药学”会变得怎样。但有了这些年的工作经验,如今他可以坚定地说“我想学计算机。”他也知道这个选择的影响。

“我当时甚至不知道我有什么是不知道的,”正如那句名言所说,“我知晓得越多,越发现自己的无知。”因此,像每一个大学生那样,他不停地学习,相信“只要努力学了,知识在未来会帮到你”。

正如他所说的那样,今天的厚谷已经重新习惯了“全职学生”的身份,融入了学校的生活。他学会使用了一些看上去“年轻人专属”的手机功能,在同学过生日的朋友圈下评论“生日快乐”,又在一个周日的午后,把微信状态设置为“睡觉”。

就连作息方面,厚谷也同二十多岁的学生保持一致。他说自己起得晚,一般在九点。早餐通常在紫荆,吃完还会喝一小包酸奶。之后他会上网、读一些杂志,上午稍稍学习一会儿,之后便和朋友们一起吃午餐。下午如果有课就去上课,如果没有课就多学一点,晚上通常在12点睡觉。

疫情严重的时候,厚谷同样不能自由出校——需要提前审批,再持学生卡刷卡进校。和他同龄的人几乎都持职工卡。因为网络授课,他学会使用雨课堂、网络学堂、腾讯会议、zoom会议,在寒冷的早晨裹在被子里点进课堂链接,侧躺着看屏幕里出现老师的头像。

尽管被“关”在校园里,厚谷依旧没有闲着。他每天和不同的朋友相约,逛遍了清华的美食。紫荆园是他常去的地方,那里有他喜欢的“麻辣香锅”和“东南亚风味”,三楼的“酸菜鱼”也颇合他的心意;去桃李园的话,他会吃“焼き鳥”,经常同时要两个味道,混在一起吃。

“一种味道要18元,两种混在一起就要36,虽然这样贵一些,但我不介意,甚至很喜欢。”

诚然,已经退休的他并不需要同一般大学生那样,计较伙食上的开销。不仅如此,厚谷还将食堂视作另一种社交场所。有位老师每周邀请他去一次“万人”,对方对日本社会文化很有兴趣,也会教他中国文化与历史。“万人”隔壁有家“清青咖啡”,里面的炸鸡很美味。

“中国人会用简单的食材做出美味的食物。”厚谷总结道。相比于日本人做饭时爱放调料,在中国,番茄和鸡蛋可以炒成菜,也可以做成汤;鸭子烤熟了就能做成烤鸭;螃蟹蒸熟了便是大闸蟹。

“这种菜式很简单,但也很好吃。”大闸蟹“进驻”紫荆园当天,厚谷就去打了卡,并在朋友圈发了自己手拿螃蟹的照片。

但对于花甲之年的厚谷而言,校园生活里终有难以适应的部分。都说“无体育,不清华”,厚谷也办过健身卡,但只去过一次,原因是自己“实在太懒了”;他还制定过慢跑计划,没等到实施就搁置了。如今他每天的体育活动是骑自行车,从宿舍到教学楼,一次两千米,一天做两次。

尽管心还年轻,但客观来说,厚谷又的确不再是二十来岁的小伙子。讲到毕业后将去到哪里,他有些难为情地道,自己无法像年轻人一样,有很漫长的未来将所学回馈给社会。“我很享受学习新东西的过程,可我不确定自己能奉献多少。”厚谷说道。

但他仍会学下去。从这里毕业后,他打算去欧洲念书。仍然是计算机科学,但或许会换个方向。他要帮助更多人了解计算机科学,一如帮助曾经的自己 。

本文来自微信公众号:清华大学清新时报 (ID:qingxintimes),作者:陈与欣 岳正阳