本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),侯斌(福建师范大学公共管理学院讲师,硕士生导师)、吴宇歆(福建师范大学公共管理学院硕士),原文标题:《青年群体的自我养老焦虑因何而来?—基于生态压力过程模型的解释视角》,题图来源:视觉中国

家庭结构规模小型化导致的老龄化高峰期养老压力不断凸显,这使得青年群体开始担忧养老保障问题,由此产生自我养老焦虑。

文章以生态压力过程模型为理论基础考察了青年工作条件与其自我养老焦虑之间的关系,并从生活压力的角度进行了机制分析。通过分析CSS2017年数据发现:

工作时间越长,青年自我养老焦虑水平越高;工作质量越高,青年自我养老焦虑水平越低;

生活压力的缓解是工作质量对青年人自我养老焦虑影响的重要作用机制;

工作质量和工作时间对青年自我养老焦虑的影响具有经济分层差异性,表现为高家庭收入的青年可以从更高质量的工作条件中减少更多的养老焦虑;低家庭收入青年会因为较长的工作时间而表现出更多的养老焦虑。

一、问题提出

第七次全国人口普查数据显示,我国60岁以上人口的数量已达到2.6亿人,占总人口的18.7%。预计到2025年,这一数量将达到3亿人[1]。人口老龄化趋势不断加速,人口负担系数不断上升。加之家庭结构规模小型化导致的老龄化高峰期养老压力不断凸显,这使得很多年轻人开始关注并担忧养老保障问题。

2020年9月17日,富达国际和支付宝理财平台联合发布了《后疫情时代中国养老前景调查报告》,报告显示中国居民的养老意识连续三年呈现出提高的趋势,其中在年轻一代尤其是“85后”中,已有超过50%的受访者表示已经开始储蓄,这一比例超过了2019年的48%和2018年的44%[2]。

同年,腾讯联合清华大学发布了《国人养老准备报告》,报告称超过70%的“90后”开始考虑提前做好养老准备,“80后”“70后”养老需求也不断提高,相应比例达到了80%和85%[3]。

以上数据显示,社会成员尤其是青年群体对养老生活开始呈现出担忧趋势,这一趋势的多米诺骨牌效应可能会对社会的运行产生不利影响。因此,研究对于几十年后将要步入老年生活的当前青年群体对养老生活的自身焦虑状况如何,其自我养老焦虑的产生又会受到哪些作用机制的影响,这是准确把握青年群体对于未来养老生活的需求和期待,以及今后科学地制定相关养老保障政策的根本前提。

由中共中央、国务院印发实施的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》强调要加强青年心理健康教育和服务,促进青年身心和谐发展,加强对不同青年群体社会心态的研究,引导青年形成合理预期。青年群体的自我养老焦虑是心理健康和社会心态研究的新议题。

《中国青年报》社调中心曾调查过青年群体的养老焦虑与职业选择的关系,结论显示84.5%的受访者认为职业选择会在很大程度上影响到自己的养老焦虑和养老保障问题,并且都表示希望拥有一份较为稳定的事业编制工作,这样不仅在职时待遇高,而且退休后养老金替代率也高[4]。

由此可以看出,工作条件会对青年群体的养老焦虑产生重要影响。国外学者研究发现,较高的工作质量会显著提升人们的心理健康水平,对工作不满意会降低工作幸福感[5];工作的稳定性、工作自主权以及职业发展机会都会对其心理健康产生显著影响[6][7]。

国内学者也注意到了工作条件与社会成员心理健康或生活满意度之间的影响关系,如有研究者指出更换工作的次数、工作收入、工作技能水平均会作用于居民的生活满意度[8][9],但所考察的对象局限于特定的农村居民或农民工,对青年群体缺乏专门研究。

而且以上文献的统计分析未能处理部分研究结论的稳健性问题,这就减弱了研究结论的推广意义。此外,对于工作条件通过何种影响机制作用于社会成员的养老焦虑或心理健康等问题也未给出明确回答。

鉴于此,本文试图在生态压力过程理论模型下考察工作条件对青年群体养老焦虑的影响,并且从生活压力的角度进行机制分析。上述研究思路将通过2017年中国社会状况综合调查数据(Chinese Social Survey2017)的分析加以验证。

二、文献综述、理论模型与研究假设

社会心理学家雅霍达认为工作可以发挥满足社会成员多种心理需要的潜在功能,工作中断或者失业会导致这些基本心理需求无法得到满足,从而对个体的心理健康产生负面影响,进而产生焦虑[10]。而在业群体的心理健康水平或心理焦虑感的降低程度要显著高于失业群体[11]。

也有研究显示,在西方社会,工作加班已经成为一种日益普遍的社会现象,工作时间过长会对劳动者的心理健康水平带来负面影响[12][13]。这表明工作状况与个体的心理焦虑紧密相关。而相关研究也同时显示,工作保障是提升青年获得感的重要影响因素,就业是关系到青年生存和发展双重需要的重要民生议题[14]。

因此,青年人的养老焦虑这一心理健康问题也不可避免地会受到其工作条件的影响。在此关系下,国外研究者在对235名意大利学校青年教师的样本分析中发现,有利的工作条件、积极的工作效能感会直接影响青年教师群体的心理健康水平[15];还有研究通过使用德国社会经济数据分析发现,工资收入、工作合同类型以及工作契合度等因素会对青年群体的生活满意度产生显著影响[16]。

另外,针对中国青年群体的研究也发现工作因素也会对生活满意度在内的心理情绪变量产生显著影响。杨春江等对310名农民工数据分析得出工作时间通过影响城市融入度进而会影响该群体的生活情绪体验水平[17];张纪豪等探讨了情绪耗竭在护士群体工作不安全感与生活满意度之间的中介作用,并发现工作不安全感既可以直接影响其满意度水平,又可以通过情绪耗竭间接作用于满意度水平[18]。

以上研究结论为本研究提供了一定的启发,但它们更多的是将研究结论建立在对现象的简单描述基础上,容易忽视群体背后的社会心理现象的复杂性。由此,我们需要进一步思考的问题是:工作条件是通过什么机制来影响青年群体养老焦虑的?

在这方面,精神健康社会学(sociology of mental health)的核心理论范式的最新发展—生态压力过程模型(an ecological model of the stress process)为我们提供了一个很好的环境-社会综合作用的理论范式指导。生态压力过程模型提醒人们既要关注生态背景场域(context),也要关注在其中产生的生活压力变量[19],这一理论指出个体是嵌入多种交错的生活场域中的个体,传统研究更多关注影响个体压力暴露水平的宏观阶层结构变量,而生态模型则提出个体日常生活于其中的中观环境变量需要更多关注。

生态模型的这一视角与目前社会心理学所主张的社会结构与人格研究范式正好契合,社会结构与人格研究范式强调对于社会成员社会心理的关注和研究要从宏观结构、中观或邻近结构以及个体微观人格和心理结构这三个层面的交互作用中去把握[20]。

以此为基础,从生态压力过程模型的理论范式出发,可以将个体微观层面的心理焦虑看作是宏观层面的制度结构变量经由中观层面影响产生的结果,这一中观层面的压力过程变量包括遭遇到的压力事件、事件所带来的压力程度等,这也体现了一种将经历生活压力的个体嵌入于生活背景中的理论导向[21]。

因此,生态压力过程模型能够比较合理地解释青年群体工作条件与养老焦虑之间的压力性作用机制。青年群体的养老焦虑反应是一个内部隐性系统,其经历的中观环境变量即工作条件是一个外部显性系统,内外部系统结合的一个中间焦点则是压力性作用机制。

因为焦虑反应的变化是以生活压力的传导和释放为单位来应对各种外部工作条件所带来的风险的,这一生态压力过程是外部工作风险系统、内部焦虑反应系统以及压力传递疏导机制共同构成的一个函数。

外部工作条件所带来风险的本质是不确定性的,它无处不在、无时不在,因此我们无法消除这种风险,但可以通过生活压力疏导,提高保障网的抗风险能力,进而减少风险冲击带来的伤害和养老焦虑情绪。

因此,本研究重点考察压力性机制在工作条件与养老焦虑关系中发挥的作用。在这一脉络的研究中逐渐有学者开始关注生活压力对个体心理焦虑的影响,但仍较缺乏,且结论不一:Hall对1078位18~55岁美国女性数据调查得出,较高的压力生活事件评分和慢性疾病对心理健康水平呈显著正相关[22];Marum对4823位16岁以上的挪威居民样本进行研究并得出所有负面生活事件都与心理困扰和生活满意度显著相关的结论。

在所检查的生活事件中,财务压力是最强的预测因素[23]。此外,还有研究者通过研究印证了生活压力与青少年群体的心理健康或生活满意度之间的显著负相关关系[24][25],这些生活压力源包括了较低的社会经济地位、破裂的家庭结构、累积的重大生活事件和感知到的父母间冲突[26];ZuoBin以537名中国大学生为样本,研究得出压力性生活事件直接和积极地影响抑郁症的发生概率[27];McLaughlin研究得出青少年压力性生活事件与焦虑敏感性的增加纵向相关,并且某些类型的压力性生活事件,特别是与健康有关的事件和与家庭不和有关的事件,对焦虑敏感性的增加有不同的预测[28]。

由此可见,这一脉络的研究也是关注生活压力对焦虑情绪的直接影响,而忽视与其他影响焦虑情绪的社会性制度因素的关联,即这也是一种简单化的研究取向。

由此,以生态压力过程模型为理论分析基础,研究工作试图克服既有研究仅关注工作条件变量对青年群体心理焦虑或养老焦虑的影响,或者仅关注生活压力变量对其养老焦虑产生影响的单一研究思路,通过综合两个层面的研究在某种程度上深描个体的社会心理现象本身所具有的复杂性,并将影响青年养老焦虑的一个中观核心要素—生活压力状况置于可能为其带来风险的工作条件之下,探讨在工作条件对养老焦虑的影响关系中生活压力的作用机制。

因此,基于上述关于青年群体工作条件、生活压力与养老焦虑关系的文献回顾,我们具体提出如下核心假设:较好的工作条件会对青年人的自我养老焦虑具有缓解作用,这一作用同时可以通过生活压力的疏导与释放起到改善青年群体自我养老焦虑的效果。

三、研究设计

1. 数据来源

本研究使用的数据是由中国社会科学院社会学研究所发起的“中国社会状况综合调查”(Chinese Social Survey,简称CSS)。CSS数据采用多阶段随机抽样和入户访问的方法,覆盖了全国31个省(市、自治区),反映了我国家庭、劳动就业、社会态度和社会生活等方面的内容。

本文所使用的是CSS2017年数据并将研究对象限定为有工作且从事非农工作的青年群体。首先,依据年龄变量筛选出18~40岁的人群作为样本。其次,根据问卷中“请问您目前的工作情况是?”问题,筛选出选项为1“有工作”的样本;在此基础上,依据“您目前的工作状况是?”问题,筛选出选项为1“目前只从事非农工作”的样本。

最后,删除本研究所需要变量的缺失值以后,共获取有效样本量为557个。由于本研究的样本是从全国代表性数据中获得的,其地区分布涵盖了全国六大区域,在样本的年龄、性别、受教育程度、收入、工作情况等社会人口统计学变量上的分布也具有一定的代表性,因此可以初步判断针对样本得出的结论也具有推广性。

2. 变量操作化

(1)因变量

因变量是自我养老焦虑。本文将自我养老焦虑界定为青年群体对个人养老生活目前的担心、忧虑或者烦恼的一种主观表达。对应数据库的相应问题,本文使用CSS2017数据中“请用1~10分,来表达您对现在的养老保障的评价”问题来衡量养老焦虑。养老保障的选项数值为1“非常不满意”至10“非常满意”,对其进行反向赋值为1“非常满意”至10“非常不满意”,数值越大,表明青年群体对养老越焦虑。

(2)自变量

自变量是工作条件。本文研究的工作条件主要依据工作性质、工作时间和工作质量三个方面来衡量。工作性质是依据问卷中“您认为您的这份工作性质属于?”问题,对该变量进行反向编码为“1=不需要专业技能的工作”“2=需要一些专业技能的工作”“3=需要较高专业技能的工作”和“4=需要很高专业技能的工作”,数值越高,表明工作所需要的专业技能就越高。

工作时间依据问卷中“请问今年以来您这份非农工作平均每月工作多少天?”问题,数值越高,表明青年群体工作时间越长。工作质量依据的是问卷中“请用1~10分,来表达您对目前这份工作下列方面的满意程度”问题,数值为1“非常不满意”至10“非常满意”。

该问题包括7个小问题,分别是工作的安全性、收入及福利待遇、与领导的关系、与同事的关系、晋升机会、个人能力的发挥和总体工作满意度。本文将这7个问题进行加总后得到对工作质量评价的总分,数值越高,表明工作质量越好。

(3)中介变量

本文假定生活压力是工作条件影响养老焦虑的作用机制。生活压力变量选用的是问卷中“在过去12个月中,您或您家庭遇到下列哪些生活方面的问题?”一题,该问题一共包括11个选项,数值为0“否”和1“是”。具体内容为:住房条件差,建/买不起房;子女教育费用高,难以承受;家庭关系不和;医疗支出大,难以承受;物价上涨,影响生活水平;家庭收入低,日常生活困难;家人无业、失业或工作不稳定;赡养老人负担过重;家庭人情支出大,难以承受;遇到受骗、失窃、被抢劫等犯罪事件和没有这些生活方面的问题。其中,将“没有这些生活方面的问题”进行反向编码。

本文将这11个问题进行加总后得到衡量生活压力的总分,分数越高,表明青年群体生活压力越大。

(4)控制变量

对于工作条件、生活压力与自我养老焦虑的关系,可能存在一些混淆变量,我们对其进行了控制。这些控制变量主要包括:年龄、性别、教育程度、婚姻、个人社会经济地位、家庭规模、家庭年收入和参加养老保险情况。

其中,年龄为连续变量,主要包括18岁至40岁的青年人群;性别为虚拟变量,男性为1,女性为0;受教育程度在原有变量选项基础上处理为类别变量,“1=小学;2=中学;3=本科及以上”(所筛选样本中无“没上学”的样本);婚姻为虚拟变量,已婚为1,未婚为0;个人社会经济地位依据问卷中“您认为目前您本人的社会经济地位在本地大体属于哪个层次?”,进行反向编码为“1=下”“2=中下”“3=中”“4=中上”“5=上”,并进行合并,将选项“下”“中下”合并编码为“1=下”,将选项“中”编码为“2=中”,将选项“中上”和“上”合并编码为“3=上”;家庭规模依据问卷“请您告诉我您家有几口人?”问题,为连续变量,数值越大,家庭规模越大;家庭年收入依据问卷“请您告诉我,去年(2016年)您全家的总收入”问题,将家庭总收入的均值替换其缺失值,删除家庭总收入中的奇异值,使其符合正态分布,并取对数放入模型中;参加养老保险情况依据问卷中“您目前有没有参加下列养老保险或离退休金?”,包括4个选项:城镇职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、离退休金和农村社会养老保险(即新农保),将这4个选项编码为虚拟变量,0“没有”和1“有”,再将这4个选项进行加总为连续变量,数值越高,表明参加的养老保险就越多。

具体的各类变量的定义及描述统计如表1所示:

3. 描述性统计结果

表1显示,青年群体自我养老焦虑的平均分为4.668(总分共计10分),表明样本中大多数青年自我养老焦虑状态处于中等水平,自我养老焦虑情绪还处于可控状态。青年所从事的非农工作中,拥有专业技能的平均水平为2.436(总计4分),这说明他们所从事的工作更多偏向于技术密集型工作。

青年平均每月工作的时间为23.271天,这表明他们中的大多数人基本可以保证每个月具有至少两个周末的休息时间。青年的工作质量均值为53,处于中等偏上的工作质量状况。

此外,样本青年的平均年龄为32岁,男性占比51.2%,已婚占比75.8%,家庭规模平均每户4口人,参加养老保险的均值为1.063,表明他们大多数人享受了1种养老保险。

四、数据分析结果

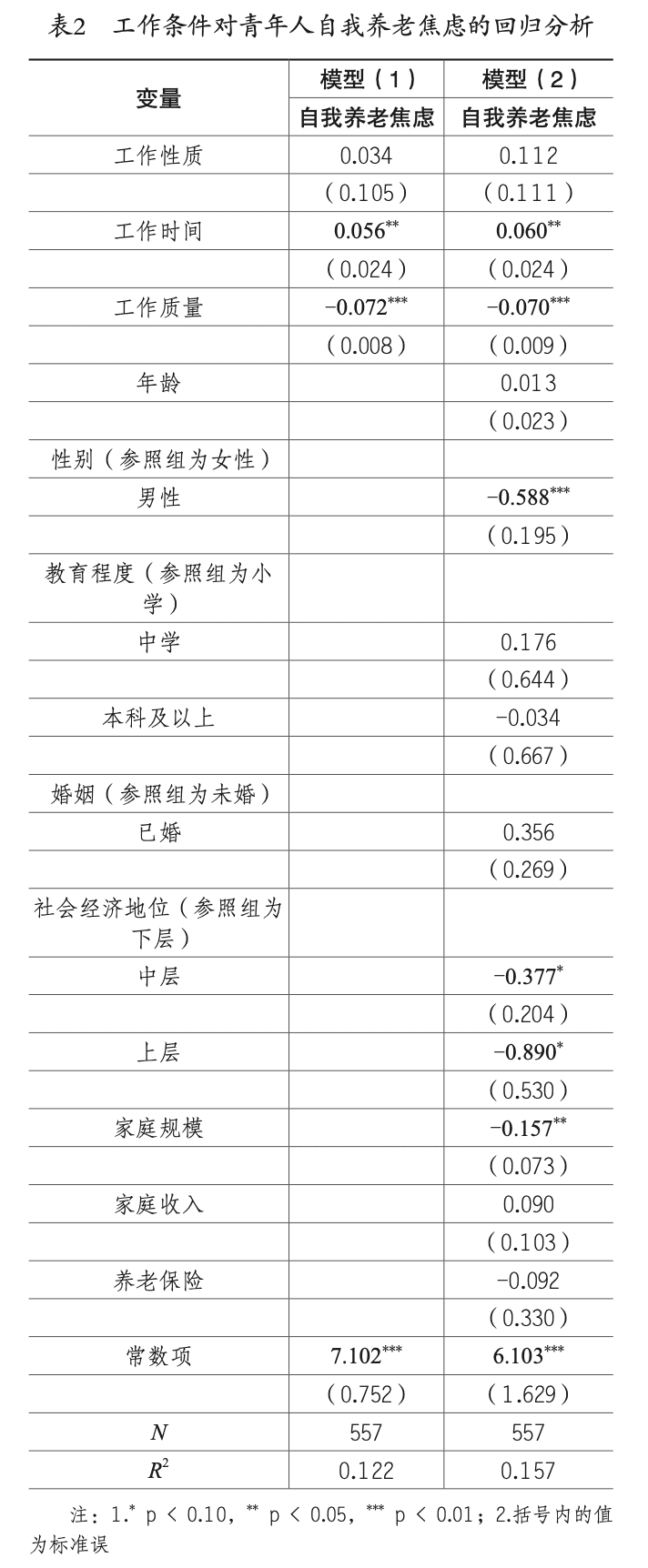

1. 基准回归结果

表2报告了使用多元回归模型估计的结果。模型1为在未纳入控制变量的情况下工作条件对青年人自我养老焦虑的影响结果。分析结果显示,工作时间在5%的显著性水平上正向影响青年人自我养老焦虑,青年人的工作时长每增加一单位,自我养老焦虑就会上升5.6%,表明青年人的工作时长越长,自我养老焦虑分值就越高,对现在的养老保障生活就越不满意。

可能的解释是青年人工作时间越长,所在工作单位无法提供更好的养老保障条件和福利使其感到满意,当预期一旦步入中老年,身体无法支撑长时间的工作,便会对养老生活产生更加焦虑的情绪。

工作质量在1%的显著性水平上负向影响青年人自我养老焦虑,工作质量评价每上升一个单位,青年人的自我养老焦虑就会下降7.2%,表明青年人的工作质量评价越高,其自我养老焦虑就越低,对现有的养老保障生活就越满意。

可能是由于具有更好的工作安全性、收入及福利待遇和较为融洽的领导同事关系以及顺畅的晋升机会等使其能够觉得所从事的工作能为其带来高保障的获得感,因此不会带来更多的养老焦虑问题。

工作性质对青年人的自我养老焦虑没有显著性影响。模型2为纳入了控制变量后工作条件对青年人自我养老焦虑的影响,模型2中工作条件对青年人自我养老焦虑的影响结果上与模型1保持一致。

模型2还表示其他因素也会影响青年的自我养老焦虑。性别在1%的显著性水平上负向影响青年人的自我养老焦虑,表明相比较女性,青年男性的自我养老焦虑要更小。社会经济地位在10%的显著性水平上负向影响青年人自我养老焦虑,表明相比较社会经济地位处于下层的青年人来说,处于社会经济地位中层和上层的青年人自我养老焦虑更小。

家庭规模在5%的显著性水平上负向影响青年人的自我养老焦虑,表明家庭规模越大,青年人的自我养老焦虑越小。可能的原因是家庭养老还是目前他们认为能够为其提供保障的养老方式。

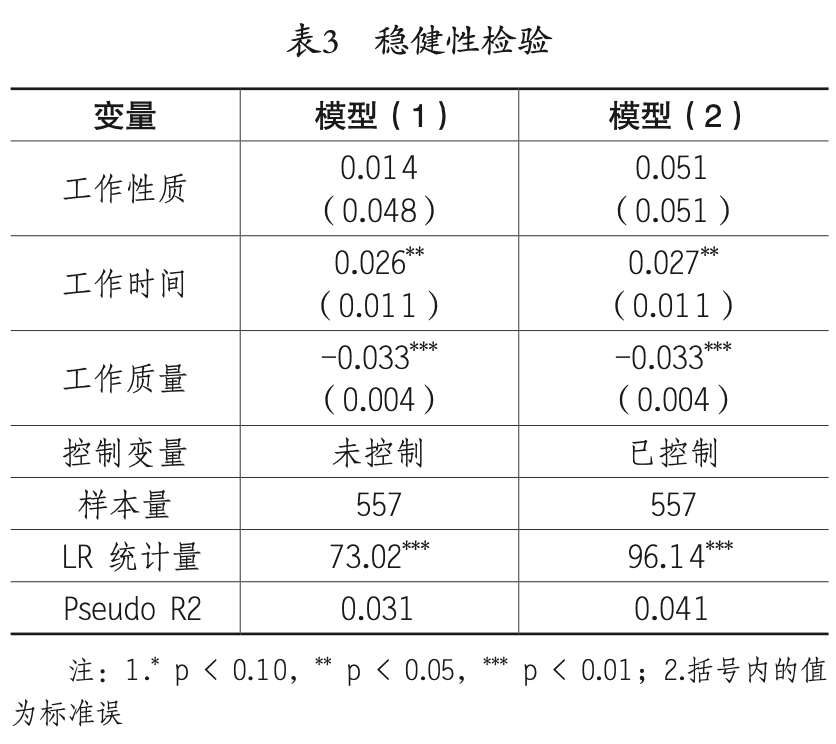

2. 稳健性检验

为了检验工作条件对青年人自我养老焦虑的回归结果是否具有一致性,考虑因变量为自我养老焦虑,取值范围为1至10,为离散且有序的变量,因此构建有序Probit(Oprobit)模型来验证研究结果的可信度。表3中的结果与前文表2的回归结果一致。在表2和表3的模型1和模型2中,工作时间均对青年人自我养老焦虑在5%的显著性水平上显著;工作质量均对青年人自我养老焦虑在1%的显著性水平上显著;工作性质不存在显著性作用,由此说明本文研究结果的稳健性。

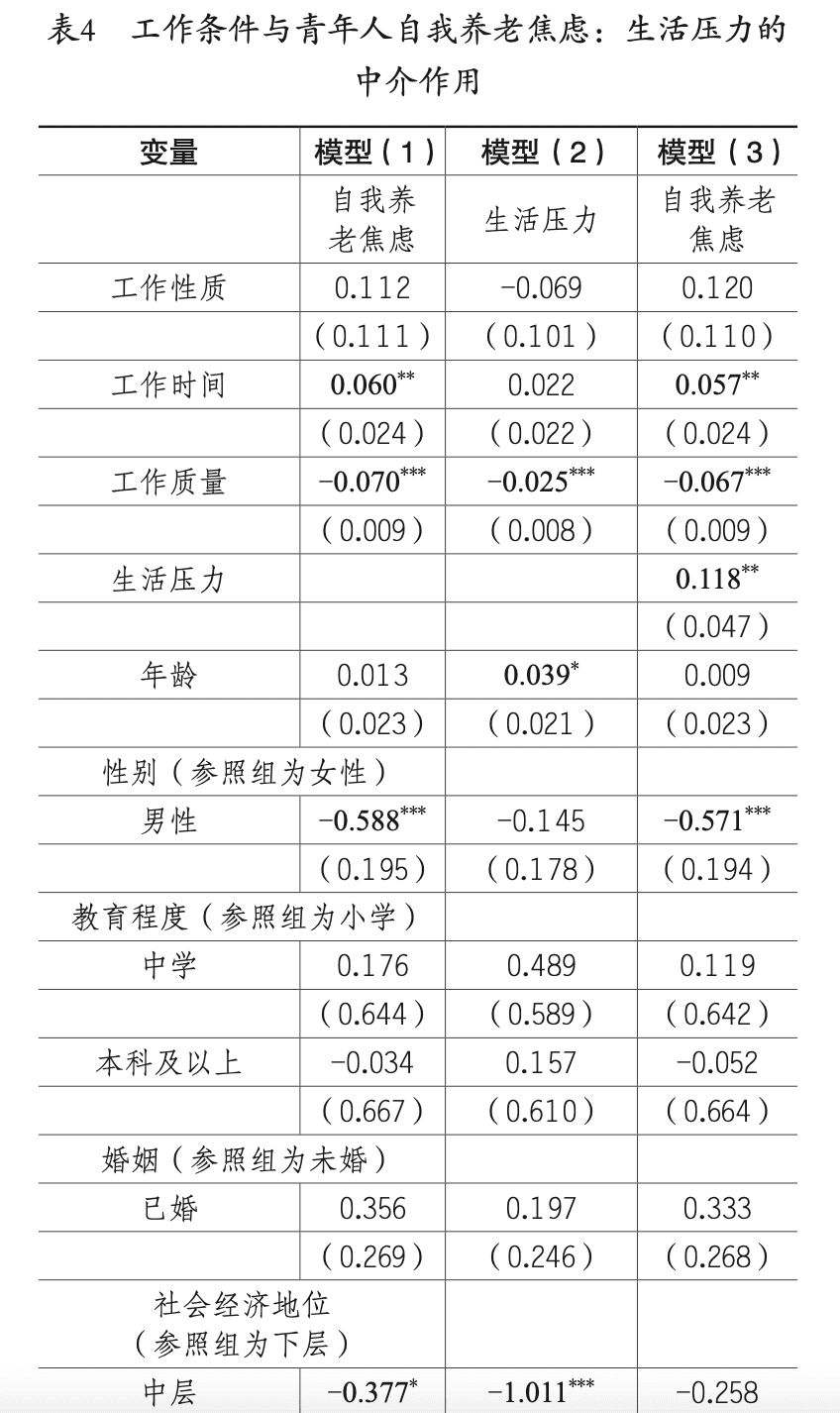

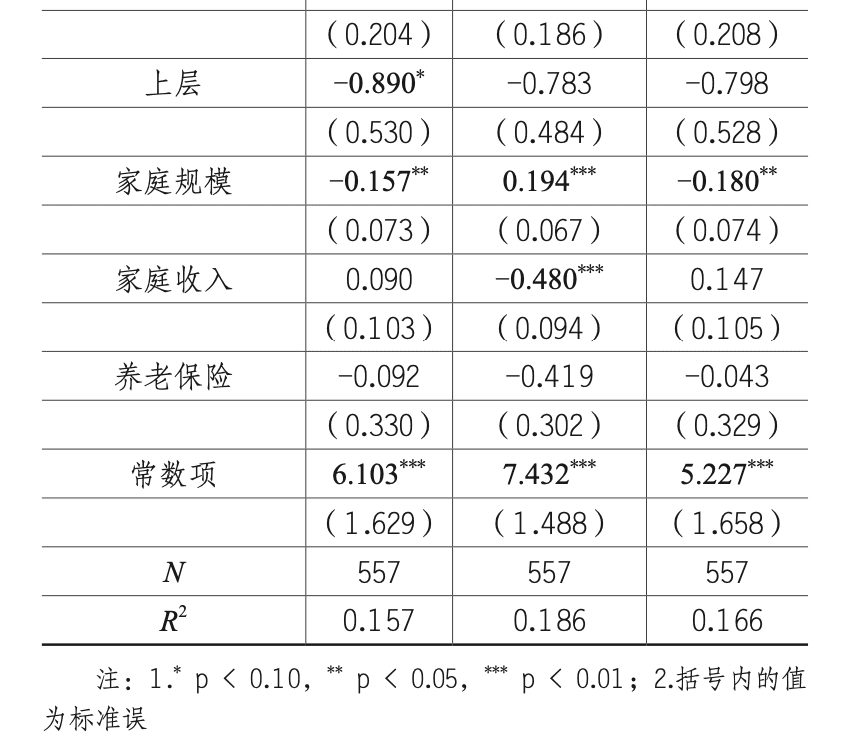

3. 机制分析:生活压力的中介作用

本文借鉴温忠麟等提出的中介效应检验方法[29]来检验中介效应。由表4可知,模型1为纳入全部控制变量的情况下,工作条件对青年人自我养老焦虑的影响。其中,工作时间在5%的显著性水平上显著正向影响青年人自我养老焦虑,工作质量在1%的显著性水平上显著负向影响青年人自我养老焦虑,工作性质对青年人自我养老焦虑不产生显著性作用。

模型2为纳入全部控制变量的情况下,工作条件对生活压力的影响。其中,工作质量在1%的显著性水平上负向影响生活压力,表明青年人的工作质量越高,生活压力越小。

本研究中工作质量维度包括工作的安全性、收入及福利待遇、与领导的关系、与同事的关系、晋升机会、个人能力的发挥和总体工作满意度共7个维度,这7个维度反映了工作质量的环境要素、薪资要素、人际关系要素、职业晋升等要素,这一结果表明这些要素的可获得性会使得青年群体的生活压力降低,为其生活减负。

工作性质和工作时间均对青年人生活压力不产生显著性作用。模型3在纳入全部控制变量的基础上,同时加入工作条件和生活压力变量,结果表明生活压力在5%的显著性水平上正向影响青年人自我养老焦虑,生活压力越大,青年人自我养老焦虑值越高,对现在的养老保障生活越不满意。这也同时说明生活场域的压力传导机制会影响到青年养老生活的获得感,同时产生对养老生活的焦虑情绪。

工作条件中工作质量变量在1%的显著性水平上负向影响青年人自我养老焦虑,并且工作质量对青年人自我养老焦虑的影响效应由模型1的7.0%下降至模型3的6.7%,说明生活压力是工作质量对青年人自我养老焦虑的作用机制之一,生活压力在工作质量对青年人自我养老焦虑的影响中起到中介作用,工作质量的提升可以通过缓解生活压力而改善青年的自我养老焦虑状况。

这就可以从生态压力过程模型的理论视角进行解释,即中观层面的工作条件变量与影响个体养老焦虑的压力过程变量等共同作用影响了青年群体自我养老焦虑方面的结果,也由此可以看出青年养老焦虑情绪的疏导应是以生活压力的传导和释放为途径,来应对各种外部工作条件所带来的风险,这一生态压力过程表明外部工作风险系统、内部情绪反应系统以及压力传递疏导机制构成一个系统闭环,这一系统闭环丰富了我们对青年群体自我养老焦虑这一事实的认识。

此外,工作条件中工作性质和工作时间变量均未通过中介效应检验。

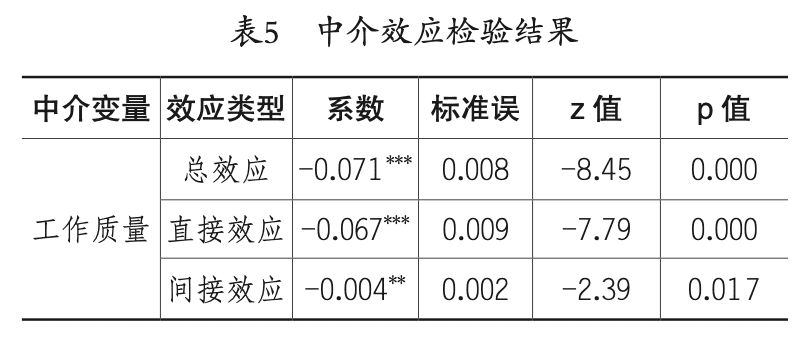

为检验生活压力在工作质量对青年人自我养老焦虑的影响中是否起中介作用,本文利用KHB方法进行检验[30]。在表5中,工作质量对青年自我养老焦虑的总效应为-0.071,通过1%的显著性检验;直接效应为-0.067,通过了1%的显著性检验;工作质量通过生活压力对自我养老焦虑影响的间接效应为-0.004,通过了5%的显著性检验,表明了生活压力中介效应的存在。

综上所述,通过中介效应检验法和KHB检验法均发现生活压力在工作质量与青年人自我养老焦虑之间发挥中介作用,生活压力是青年群体工作质量与自我养老焦虑之间发生影响关系的作用机制。

4. 异质性分析

青年群体的工作状况会受到家庭各方面因素的影响,而个体的自我养老焦虑也与所感知到的家庭经济获得感切实相关。由此提出的问题是:家庭年收入处于不同组别的青年在工作条件与自我养老焦虑之间的关系上是否会存在差异。

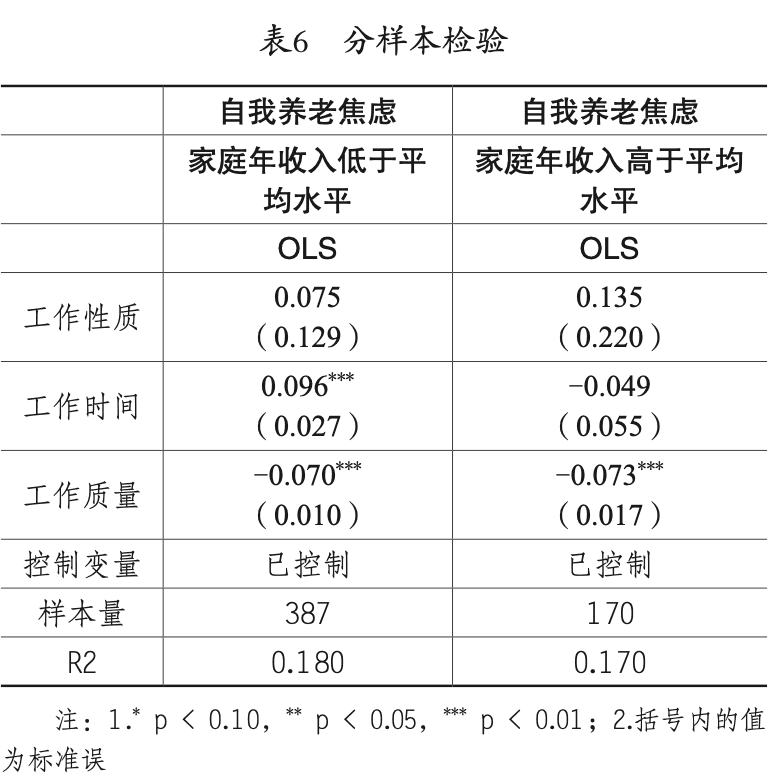

于是,我们分别以样本的家庭年收入水平平均值为标准,区分了两组样本即家庭年收入水平分别低于平均水平和高于平均水平的样本,并考察了工作条件对两类样本青年自我养老焦虑的影响。表6的分样本检验结果显示,工作质量对家庭年收入低于平均水平组的青年和高于平均水平组的青年都有显著影响,工作质量越高,其对养老保障越不容易感到焦虑,但这一效应在后一类青年中明显更大。

由此可知,所在家庭年收入高于平均水平组的青年,可以从良好的工作条件中减少更多的养老焦虑感。此外,工作时间仅对家庭年收入低于平均水平组的青年有显著影响,即工作时间越长,他们对养老保障越感到焦虑。

五、结论与讨论

本文利用中国社会状况综合调查2017年数据,从生态压力过程模型的理论视角出发考察了工作条件对青年自我养老焦虑的影响,并从生活压力的角度进行了机制分析。研究得出如下结论:一是工作时间和工作质量会对青年自我养老焦虑产生显著影响。其中,工作时间越长,青年自我养老焦虑水平越高;工作质量越高,青年自我养老焦虑水平越低。

这一结论同时通过了稳健性检验。二是从影响机制来看,说明生活压力是工作质量对青年人自我养老焦虑的作用机制之一,即生活压力在工作质量对青年人自我养老焦虑的影响中起到了中介作用,工作质量的提升可以通过缓解生活压力而改善青年的自我养老焦虑状况。

三是工作质量和工作时间对青年自我养老焦虑的影响具有经济分层差异性。具体表现为家庭年收入高于平均水平的青年可以从更高质量的工作条件中减少更多的养老焦虑;在工作时间方面,家庭年收入低于平均水平的青年会因为较长的工作时间而表现出更多的养老焦虑。

本文的研究发现为改善青年群体的工作条件、缓解他们的生活压力以及减少其自我养老焦虑提供了实证支持,同时也提供了政策启示,即要进一步重视青年工作群体的工作条件状况对养老焦虑的影响,保证城市青年拥有养老保障提升的客观基础;要尽可能地降低青年群体的工作强度,进而降低这一群体对养老生活的焦虑情绪;要进一步扩大青年群体社会保障的覆盖广度和深度,让这一群体对养老保障的获得感更有信心。

可以利用企业社会工作的专业优势为青年群体提供心理辅导与压力缓解支持;利用政府的就业保障政策为青年提供有利的工作保障支持;明确青年养老服务需求结构与内容,综合研判青年群体的供需结构变化趋向;建立直接满足青年群体需求的核心养老保障制度体系和配套制度体系,增强养老保障制度与相关配套制度的协同。

基金项目:本文系福州市社会科学规划2021年度重点项目“完善公共服务供给提升福州社会治理水平研究”(项目批准号:2021FZB08)、福建省教育厅2019年中青年教师教育科研项目(社科类)“后脱贫时代贫困人口获得感实现的影响因素研究”(批准号:JAS19035)的阶段性研究成果

参考文献:

[1]第七次全国人口普查数据[EB/OL]. http://www. stats. gov. cn/tjsj/tjgb/ rkpcgb/qgrkpcgb.

[2]后疫情时代中国养老前景调查报告[EB/OL]. https://xw. qq. com/ amphtml/20200917A0DF RE00.

[3]国人养老准备报告[EB/OL]. https://baijiahao. baidu. com/s ?id=1681525086493272251&wfr=spider&for=pc.

[4]中国青年报[EB/OL]. http://zqb. cyol. com/html/2013-03/15/nw. D110000zgqnb_20130315_3-T04. htm.

[5][11]Dolan P, Peasgood T,White M. Do we really know what makes us happy ?A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being-ScienceDirect[J]. Journal of Economic Psychology, 2008,29(1):94-122.

[6]Carr E,Chung H. Employment insecurity and life satisfaction:The moderating influence of labour market policies across Europe[J]. Journal of European Social Policy,2014,24(4):383-399.

[7]Coad A,Binder M. Causal linkages between work and life satisfaction and their determinants in a structural VAR approach[J]. Economics Letters,2014,124(2):263-268.

[8]康慧,张晓林 . 农村居民收入质量对生活满意度的影响[J]. 经济问题,2019(4):77-84.

[9]陈东,安颖 . 新生代回流农民工的生活满意度及其影响因素—基于山东省五县区 477 名受访者的调查分析[J]. 财经 论丛,2017(8):3-10.

[10]Furnham A. Employment and unemployment:a social-psychological analysis:Marie Jahoda,Cambridge:Cambridge University Press,1982:112.

[12]Wharton A S . The Time Divide:Work,Family,and Gender Inequality[J]. Journal of Marriage & Family, 2005,67(3):786-787.

[13]Golden L,Wiens-Tuers B . To your happiness ?Extra hours of labor supply and worker well-being[J]. Journal of socio-economics,2006,35(2):382-397.

[14]朱华鹏 .“获得感”语境下中国青年社会保障政策构建[J]. 中国青年研究,2019(2):40-46+26.

[15]Lent R W,Nota L,Soresi S,et al. Predicting the job and life satisfaction of Italian teachers:Test of a social cognitive model[J]. Journal of Vocational Behavior,2011,79(1):91-97.

[16]C Grvn,Hauser W,Rhein T. Is Any Job Better than No Job ?Life satisfaction and re-employment[J]. Journal of Labor Research,2010,31(3):285-306.

[17]杨春江,李雯,逯野. 农民工收入与工作时间对生活满意度的影响—城市融入与社会安全感的作用[J]. 农业技术经济, 2014(2):36-46.

[18]张纪豪,郭舒婕,成巧梅等. 工作不安全感与护士工作满意度、生活满意度的关系:情绪耗竭的中介作用[J]. 中国临床 心理学杂志,2018,26(3):595-598.

[19]Pearlin L I,Lieberman M A,Menaghan E G,et al. The Stress Process[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1982,22(4):337-356.

[20] Kohn M L. Social structure and personality:A quintessentially sociological approach to social psychology[J]. Social Forces,1989,68(1):26-33.

[21]梁樱,侯斌,李霜双 . 生活压力、居住条件对农民工精神健康的影响[J]. 城市问题,2017(9):94-103.

[22] Hall K S,Dalton V K,Zochowski M,et al. Stressful life events around the time of unplanned pregnancy and women’s health:exploratory findings from a national sample[J]. Maternal and child health journal,2017,21(6):1336-1348.

[23]Marum G,Clench-Aas J,Nes R B,et al. The relationship between negative life events,psychological distress and life satisfaction:a population-based study[J]. Quality of Life Research,2014,23(2):601-611.

[24]Lyons M D,Huebner E S,Hills K J,et al. Mechanisms of change in adolescent life satisfaction:A longitudinal analysis[J]. Journal of school psychology,2013,51(5):587-598.

[25]Jovanović V. Adolescent life satisfaction:The role of negative life events and the Big Five personality traits[J]. Personality and Individual Differences,2019,(151):109548.

[26]Chappel A M,Suldo S M,Ogg J A. Associations between adolescents’family stressors and life satisfaction[J]. Journal of child and family Studies,2014,23(1):76-84.

[27]Zuo B,Zhang X,Wen F,et al. The influence of stressful life events on depression among Chinese university students:Multiple mediating roles of fatalism and core self-evaluations[J]. Journal of Affective Disorders, 2020,(260):84-90.

[28]McLaughlin K A,Hatzenbuehler M L. Stressful life events,anxiety sensitivity,and internalizing symptoms in adolescents[J]. Journal of abnormal psychology,2009,118(3):659.

[29]温忠麟,张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004(5):614-620.

[30]Breen R,Karison K B,Holm A. Interpreting and understanding Logit s,Probit s,and other Non-Linear probability models[J]. Annual Review of Sociology,2018,44(1):1-16.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:侯斌(福建师范大学公共管理学院讲师,硕士生导师)、吴宇歆(福建师范大学公共管理学院硕士)