本文来自微信公众号:硬核读书会 (ID:hardcorereadingclub),作者:杨若琳,编辑:张文曦,题图来源:《非常律师禹英禑》

豆瓣9.2分的韩剧《非常律师禹英禑》里聪慧可爱、有些“轴”、总是沉浸在自己世界里的主角获得了无数好评。

我们似乎经常从影视作品里看到“孤独症”群体:《雨人》里的雷蒙、《生活大爆炸》里的“谢耳朵”和《海洋天堂》里的大福,这些都是影视作品中的孤独症形象; 我们也经常将他们称呼为“来自星星的孩子”。

我们对于这些“来自星星的孩子”是否有着刻板化的印象和试图去区分的想象?强弱一定会和价值挂钩吗?正常与不正常的边界一定是固定的吗?读完这篇文章,相信读者会找到这些问题的答案,也会发现,孤独症群体不来自星星,他们就在我们身边。

近日,豆瓣9.2分的韩剧《非常律师禹英禑》刻画了一个非常规的律师——禹英禑。 孤独症天才又一次登上荧幕,留给我们的问题是:当来自星星的孩子长大,这个世界应该如何对待他们。

提到孤独症群体,人们喜欢用一个充满诗意的词语来称呼他们:来自星星的孩子。 如果沿用这个说法,患有孤独症的人被归入了名为“孤独症谱系障碍”(ASD,Autistic Spectrum Disorder)的星球。 对于大部分“来自地球的人”来说,那个星球是遥远的。

影视作品中,那个遥远世界的居民似乎拥有了清晰的模样:不善社交、行为奇特,却在一些领域具有过人的天赋。比如,《雨人》中极度惧怕噪音、到点必须收看特定节目、能够一眼看出地上有几根牙签的雷蒙,或是《生活大爆炸》中不愿与人肢体接触、说话直肠子不顾他人感受、智商超过180的“谢耳朵”。

孤独症的千人千面

1988年,电影《雨人》点燃了公众对孤独症的好奇心。影片中,孤独症天才雷蒙凭借超强记忆力和心算能力在赌城大赚一笔。人们乐于看这样的天才故事:笨拙的人凭借某方面的天赋有所成就。人们从中得到了一种通用的“逆袭”快感——即使有缺陷,人总能找到自己发光发热的一方天地。

《非常律师禹英禑》就带来了这种“爽剧”体验。禹英禑5岁就用伤害罪“制裁”殴打父亲的邻居,以首尔大学第一名的成绩毕业,解决案件“不走寻常路”却总能获得出乎意料的效果。

除了“爽”,口碑良好的自闭症题材影视作品会正确地表现“苦”。禹英禑从小就遭受校园暴力之苦,即使以优异的成绩毕业,她也因为孤独症而待业一年,最终靠关系才获得职位。她说话不敢直视他人的眼睛,害怕肢体接触,在嘈杂的地铁里会觉得浑身难受,过旋转门必须靠数华尔兹节奏,面对心动的情绪不知所措……

天才故事打破了孤独症群体无人问津的局面,却也一定程度上局限了大众对于他们的认知。长期以来,自闭症社群内流行一种说法——如果你见过一个孤独症人士,那你只是见到了一种孤独症的人士。孤独症的表现因人而异,因此,定义孤独症的困难横亘了将近一个世纪。

美国媒体人约翰·唐文与凯伦·祖克在《不同的音调:自闭症的故事》一书中记录了孤独症诊断及治疗理论、舆论态度的发展史。

[美] 约翰·唐文 凯伦·祖克 著,高天放 诸葛雯 译

后浪 | 四川人民出版社,2019-6

在孤独症这一概念出现前,许多孤独症患儿会被诊断为精神分裂症或智障等其他精神疾病。20世纪三四十年代,美国著名的儿童精神病医生列昂·肯纳研究了被后世称为“一号病人”的儿童唐纳德,将其所患疾病命名为“情感接触中的自闭性障碍”。那时,这一病症意味着极度偏爱独处、极度需要同一性、无法建立与他人的联系。

20世纪八九十年代,精神病专家洛娜·温与心理学家朱迪斯·古尔德阐释了诊断孤独症三个核心因素——社会互动、沟通和想象力,而孤独症的症状能以各种组合方式及不同的强度表现出来。

奥地利医生汉斯·阿斯伯格则关注到了聪明、语言能力极强,同时又拥有自闭行为的儿童,这恰好印证了洛娜·温所持观点——孤独症是多样的。1981年,洛娜·温引入了日后为人熟知的“阿斯伯格综合征”这一概念。

大部分影视作品中刻画的孤独症天才便属于孤独症谱系中的阿斯伯格综合征,比如传记电影《自闭历程》中的天宝·葛兰汀。

1986年,葛兰汀所著的《浮出水面:贴上孤独症标签》出版,这是首次有自闭症人士以图书的形式、使用第一人称将自己的病情记录下来。许多孤独症人士对特定物品十分痴迷,而葛兰汀则被与牛有关的事物吸引。天生不同的她最终为全美的人性化畜牧管理作出了贡献。

就像《雨人》中雷蒙的孤独症最终也没有“好莱坞式”地被爱治愈,葛兰汀并没有被事业上的成功治好孤独症。她学会了与孤独症共处。

在《孤独症大脑:对孤独症谱系的思考》中,她说:“虽然孤独症的确是我的一部分,但我不会允许用孤独症来定义我。”在《天生不同:走进孤独症的世界》中,她说:孤独症是我的一部分,我不想失去视觉思考的能力,我已经在孤独症谱系中找到了自己的位置。

[美]坦普尔·葛兰汀 著,魏学明 译

阅读时代 | 中国人民大学出版社,2020-5

葛兰汀的存在让患儿的父母们看见希望:一方面,他们终于找到了精通孤独症孩子内心语言的“翻译”;另一方面,孩子长大后也许也能像她一样成功地找到自己的位置。

不同于阿斯伯格综合征人士,其他亚型的孤独症人士大多丧失了语言和社会交往功能。他们有的智力严重受损,有的失去对身体的控制,有的会严重自残,有的深受失眠困扰,种种缺陷让他们生活难以自理,也让他们的家人深陷困境。他们的生活大多不是“打鸡血”的励志故事,而是满地鸡毛。

洛娜·温在《孤独症谱系障碍:家长及专业人员指南》中强调:“从帮助病人的角度来看,花费时间去把他们归属于哪个亚群没有任何意义。重要的是,要把帮助有孤独症谱系障碍人士的需要和研究的种种需要区分开来。”

[美]坦普尔·葛兰汀 著,孙敦科 译

华夏出版社,2013-10-1

对于大众而言,重要的不是区分亚群,而是将目光投向一整片孤独症的森林,不能只见阿斯伯格综合征这一棵树。天才故事也许是人们认知孤独症的起点,却不能是终点。

当“天生我材必有用”行不通时

热衷于把孤独症和天才联系起来这一逻辑直指一个我们必须要面对的问题:

如果孤独症人士不是高价值的天才,我们是否还会像追捧影视作品中的天才角色那样悦纳他们?

《非常律师禹英禑》的难得之处在于,它同时呈现了不那么聪明的精神障碍人士,借角色之口探讨他们的生存价值和选择权利。

在最让人印象深刻的第三集中,患有自闭症的男孩廷勋错手杀死了“考上首尔大学的精英”哥哥。目睹哥哥企图自杀,廷勋不停喊着“找死,不可以”,将哥哥从高悬的绳索拉扯下来后,他不断地捶打哥哥的胸口。廷勋试图阻止哥哥自杀,却因为应激作用导致哥哥肋骨断裂而亡。

如果要替廷勋减刑,就必须公开哥哥自杀的事实。于父母而言,需要权衡的是“破坏大儿子的完美精英形象”和“为患有自闭症的小儿子正名”何者更有价值。有“吃瓜网友”留下评论表示:牺牲医学生的名誉为自闭儿正名,这根本就是一种损失。

这背后的逻辑是:让更“有用”的人活下来。

有用的留下,无用的可以抛弃,为这些“无用”的人花费社会资源,在他们看来是一种浪费。这种观念背后是以实用主义视角量化个体价值,并且视之为唯一评判标准。这种“丛林法则”促使许多人拼命成为有用的人,害怕被抛弃,害怕丢失了活着的“资格证”。

当我们站在像禹英禑这样的人的立场思考,或许我们会有不一样的想法。

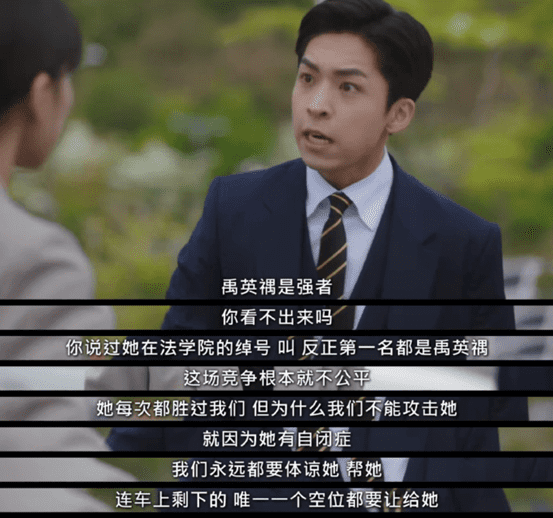

在《非常律师禹英禑》中,有一个同为律师的“恶毒男配”。他指责禹英禑走后门,认为禹英禑根本不是弱者,高智商还要靠关系根本就是抢占有限资源。实际上,像她这样的人群,想要拥有“正常”的工作是无比艰难的。

许多人并没有真正理解“禹英禑”们,人们或无视、缄默,或声称这是自然选择中的必然。而当他们无奈地通过各种渠道争取正常的生活时,人们心中的天平就开始摇晃。

但事实上,我们无须担心像禹英禑这样的特殊群体在获得应得生活时,会损害主流社会。他们之于正常人,从来就不是“争夺资源”。

学者王立铭在《王立铭进化论讲义》中提出:“伴随生物的不断进化,生物世界里出现了各种各样利用环境资源和相互依存的方式。生物的总体生存空间是在扩大的。”人类能够通过知识的创造、传播、积累,得以比一般生物更快速地拓展生存空间、做大蛋糕。

因此,在争论某个群体是否有权利享受这么多蛋糕时,不如想办法把蛋糕做大。

王立铭 著,王立铭 译

得到图书 | 新星出版社,2022-3

你不正常,何弃疗?

1993年,孤独症权利运动活动家吉姆·辛克莱发表了一篇题为《不要为我们悲痛》(Don't Mourn for Us)的文章,拉开了“神经多样性运动”的帷幕。在文中,辛克莱说:“孤独症没有夺走你们的孩子,你们只是没有得到你们期望中的孩子。”他反对人们认为孤独症就是坏事、必须被治愈。

为自己的孤独症孩子四处求救的父母们大概没想到有一天他们的孩子会质疑:患有孤独症的人就是必须改变的不正常人吗?什么是正常?正常人与不正常人的边界在哪里?

美国社会学家贝克尔在《局外人:越轨的社会学研究》中提出:越轨是被社会创造出来的。人在符合一个群体的规范的同时就有可能违背另一个群体的规范。

[美] 贝克尔 著,张默雪 译

南京大学出版社,2011-2

在《污名:受损身份管理札记》中,作者欧文·戈夫曼将污名定义为一种与刻板印象相关联的“丢脸的特征”,而正常人则是指内化了各种文化规范和社会准则,并符合他人规范性期待的人。戈夫曼认为,“正常人”和“蒙受污名者”是互动的角色,而不是具体的个人,任何个体都同时参与了“污名化—正常化”这种双重角色的社会进程。

[美] 欧文·戈夫曼 著,宋立宏 译

商务印书馆,2022-5

也就是说,从社会学的角度,我们都在扮演“正常人”与“不正常人”之间反复横跳。

《非常律师禹英禑》第9集中出现了没有生理疾病却被认为“有病”的人。他坚称自己为“儿童解放军总司令官”,反对把儿童视为学习机器的补习班制度,于是带走了一群小孩,让他们在森林里尽情玩耍。对于父母来说,这是疯狂的绑架。对于儿童来说,这是合理的解放。

这种美好经历并不能让孩子们拥有父母眼中的成功人生,所以它只能成为美梦。父母们手握大权,且孩子的心智与责任感通常被认为“不足以为自己制定合理的规范”,所以在这场较量中,违反了父母群体社会规范的“司令官”就成了蒙受污名的越轨者。

《非常律师禹英禑》的这一案件影射了现代社会中,孤独症群体不得不面对的处境。这些少数群体的生活受到文化和社会的束缚。为了摆脱这种束缚,每个人都需要重新发现我们是什么、我们在哪里。

《天生不同:走进孤独症的世界》中有这样的描述:“不会说话的孤独症人士的世界是混乱和令人困惑的……就像通过一个万花筒看世界,同时又收听一个充满静电干扰的电台。” 低功能孤独症人士中,有的根本无法辨别语音,有的则是想说话而说不出。

13岁的孤独症男孩东田直树就是“不会说话的孤独症人士”,他很难说出一句完整的话。在老师和妈妈的训练下,他学会了用“字母格”的方法慢慢拼凑出心中想表达的话,并写成了《我想飞进天空》一书,尝试解释孤独症人群的内心。书中,他以问答的形式带领人们走进孤独症的世界。

[日] 东田直树 著,张怀强 译

中信出版社,2016-4

其中就有一个问题:你希望自己成为“正常人”吗?东田直树回答道:“对我们来说,自闭症是常态——所以我们都不知道你们的‘正常’是什么样子的。而只要我们学着去爱我们自己,不论是正常还是患有自闭症,在我看来都无关紧要了。”

孤独症人士不来自星星,他们就在我们身边。世界上的所有人都拥有着独特的自我世界,同时又因为一些相似的特征被归类。正常与不正常的边界是松动的。

也许正如东田直树创作的一篇小故事《地球人和自闭儿》中写到的那样:要是真的有这么一个星球,上面的重力刚好能中和我们身上的“漂浮感”的话,我们肯定能自由移动、来去自如了。

生活不易,这种中和,也许就是每一个人彼此都“有时治愈,常常帮助,总是安慰”。

本文来自微信公众号:硬核读书会 (ID:hardcorereadingclub),作者:杨若琳