摘要:以社会互动为基本出发点,文章从地位转换、相似吸引、污名化和社会交换四个方面提出了影响青少年群体内部地位获得的研究假设。通过整群抽样,累计获得了227个青少年小团体,并通过团体成员相互间的友谊提名,文章构建了青少年在群体内部的地位分布。进一步研究表明:组织成员自致的属性地位和对团体的贡献程度是决定其群体内部地位的最重要因素,且在各个成长阶段均持续稳定。污名化特征也制约了青少年的群内地位获得,而先赋的属性地位、与团体趋同度的直接影响相对微弱。文章最后对于如何深化本议题提出了展望。

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:程诚(东南大学人文学院副教授)、赵延东(中国人民大学社会与人口学院教授)、李辰雨(哈尔滨工程大学人文社会科学学院学生),原文标题:《青少年的群内地位获得——基于友谊提名的研究》,头图来自:视觉中国

“友谊悖论”是社会网络研究中的一个有趣现象,指的是平均而言,人们的朋友比他/她拥有更多的朋友。该现象并不难以解释,核心就在于那些朋友多的、处于核心位置的网络成员被多次代表了。友谊悖论预示着:在网络中处于中心性位置的成员对其他网络成员的态度与行动具有超强的影响力[1]。而这种现象在青少年群体中尤为明显。同伴是青少年成长发展和社会适应过程中不可或缺的部分,同伴关系对于青少年的心理、身体及行为等各方面均有不同程度的影响[2]。

尽管该领域成果异常丰富,但大多数学者聚焦于青少年的同伴关系及其影响,鲜有学者关心青少年群体内部的地位获得过程。同伴群体内部的地位获得不仅会对青少年时期个体的身心健康及学业成就等方面产生多样化的影响,还会对成年时期个体的地位获得、身心健康、受教育水平和失业情况等方面产生长期影响[3][4]。而青少年究竟是如何获得在群体内部的地位?哪些特征发挥着重要影响?在青少年的不同发展阶段又是否存在分异?目前国内关于该议题的实证研究非常稀缺,所以本文将关注点聚焦于青少年群体内部的地位获得,试图基于实证数据去探寻青少年群体内部地位获得的内在机制。

一、文献回顾与研究假设

社会学家历来关心小群体内部的地位获得及其影响。《街角社会》曾生动描绘小团伙中“大人物”如何依靠群体内部的声望等级来维系组织的运转[5]。科尔曼则量化分析了中学生群体中影响其受欢迎度的因素:在青少年的亚文化中,相貌和身体素质对其在同伴群体中的地位获得影响强烈[6]。亚设等人的研究表明青少年的个人特征、学校环境及社交技巧对其在同龄人中的地位获得具有显著影响[7]。不少学者均发现外表吸引力是一个重要的解释变量,长得好看的孩子通常在同龄群体中享有较高的地位[8]。

从社会网络分析的视角来看,有向网络中箭头指向的集中程度也鲜明直接地反映出组织成员在群体中的地位。这种地位对其他成员的行为、态度的影响往往比正式的权力更强烈[9]。基于社会网络分析的研究,更倾向于探讨网络中心性(群内地位)所带来的影响,如健康和人格发展、公共参与等[10][11]。比如有研究发现,在同伴群体中的地位过高或过低的男生均更可能遭遇关系和身体欺凌,而女生遭遇以上两种欺凌的概率则与其在群体内部的地位正相关[12]。从长期来看,青少年时期群内地位较低的个体,成年后健康状况也欠佳[13]。

心理学传统特别注重人格、期望等近端心理因素对群体内部地位获得的影响,他们往往采用社会计量学(Sociometric)的方法来评估青少年在同伴群体中的地位。比如在一项基于荷兰大学生群体的网络动态变化的分析中,研究者发现:具有亲和性特征的被访者更可能被同伴认可,而经验开放性、尽责性、外向性、情绪不稳定性并无影响[14]。儿童的察言观色、积极回应同伴、长期经营关系等社会能力以及个人的目标和自信心也是他们获得同伴地位的重要近端因素[15],其他的人格心理特征,如反社会性、退缩行为、交流技能也显著预测着个体被同伴接纳认可的程度[16]。

我们认为,群体内部地位是团体成员相互之间根据对方的行为表现而做出的主观评价,群体内部地位的高低既取决于行动者自身的特质,也取决于评价者的特质,还取决于两种特质的关联性。吉登斯和萨顿也指出,在小型的传统社会中,地位是由长时间面对面互动所决定的[17]。因此,试图考察群内地位的来源,从共同体内部成员社会互动的视角展开分析应该是最恰当的选择。本文试图从社会互动的机会平等和个体能动性两个方面提出影响群体内部地位获得的四组命题:地位转换命题、相似吸引命题、污名化命题和社会交换命题。这几组命题和假设对不同团体和组织都是适用的,因此我们将从一般化的视角加以阐述。

1. 地位转换命题

地位一致性理论认为财富、权力和声望三个维度之间高度重合,具有一致性特征,财富和权力地位较高者,也更可能被社会成员所认可,成为追逐效仿的典范,从而获得更多的尊重和社会荣誉,具有更高的社会地位[18]。相似地,资本转换理论也预示着:拥有财富和权力者,可以通过一系列手段(如宣传和塑造合法性)将其资源转换为声望等地位[19]。

在青少年群体中,他们的群体内部地位秩序的建构过程,以上观点也同样适用。家庭经济和文化地位较高的青少年,往往拥有更多的零花钱、玩具或同伴群体追逐的时尚物品,而这些资源为青少年赢得同伴的认可,为他们在同伴中博取地位提供了条件。除了基于家庭条件等财富类地位外,青少年在同伴群体中自致的属性地位(如学业成绩,为了与狭义的“社会地位”相区别,我们将传统的社会分层与地位获得中先赋地位和自致地位,强调为“属性地位”:基于个人或家庭自身特征的地位。而群内地位因其来源于互动双方,因此为了与属性地位相区别,可视为“关系地位”),也是帮助他们赢得群内地位的重要资源。因此,

假设1-1:青少年的先赋属性地位越高,则其在同伴群体中的群内地位越高。

假设1-2:青少年的自致属性地位越高,则其在同伴群体中的群内地位越高。

2. 相似吸引命题

同质性是社会网络形成的一个核心特征[20]。该理论观点指出,人们倾向于与自身个人特质、家庭背景类似的他人交往。根据交往同质性原则,相似的人更可能相互吸引,更可能拥有共同认知、共同平台,并相互认可。所以,相比群体或组织中的其他成员,与团体平均特征越相似的成员则更可能收获团体成员的认同和正面评价,享有更多的友谊和更高的群内地位。

比如,在班级这类组织中,可能并不是成绩最好的或者家庭最富裕的青少年享有较高的群内地位。相反,因为那些成绩和家庭条件居中的学生,在班级中拥有更多相似的同伴,相互间在情感上更加认同对方,在行动上更能相互理解和保持默契,所以居中者更可能被同伴认可。因此,

假设2:青少年的属性地位越接近班级平均水平,则其群内地位越高。

3. 污名化命题

人们总是在尽力避免将自己与污名(stigma)联系在一起,因而人们往往也就不愿意与具有污名化特征的人交往和互动。如果某些团体成员具有社会所赋予的污名化标签(如肥胖、肝炎、精神疾病、特殊信仰等),则更难以在团体内部获得声望和群内地位。污名化标签本质上也是个人属性地位的一种体现,只不过是一种令人遭到贬损的道德属性地位[21]。在青少年群体中,“肥胖”常常被赋予污名化地位,因而体型肥胖的青少年经常被同伴所排斥和边缘化[22]。尽管肥胖作为污名化特征的研究主要来自西方社会,但在我国青少年社会中也可能广泛存在:与“胖”相关的绰号可能是这个群体中最广泛的一类。“肥胖”具有广泛的污名化特征可能是源于,肥胖不仅是最直观显现的个人特征,而且还和相貌、能耐(如体能)相关。因此,

假设3:体型肥胖的青少年,在同伴群体中的群内地位更低。

4. 社会交换命题

社会交换命题将群内地位获得视为一个理性选择的过程,人们在群体内部的声望名誉就如同商品一般可被交换[23]。如果说前三组命题认为不同类型的组织/团体成员群内地位获得的机会存有差异,而社会交换命题则认为,影响声望类群内地位获得的主要缘由不是机会结构因素,而是成员之间的互惠。团体成员之所以赋予某些人更高的声望和群内地位,是因为这类个体为组织的发展做出了更大的贡献,“声望”地位是对于这种贡献的社会回馈。换言之,作为个人社会资本的声望,是个人在组织/团体/共同体内部投资的结果。究其根本,群内地位是在互动中产生的,是共同体或团体成员赋予的。而之所以要赋予某类人以更高的群内地位,是因为他们可以为整个共同体做出贡献,带来好处。

从社会交换命题来看,导致青少年能否在群体内部获得群内地位,主要原因是他们是否确实将其拥有的资源与其他成员分享,是否表现出亲社会的行动。因此学业成绩优秀并不成为青少年获得群内地位的必然条件,除非他愿意帮助成绩较差的同伴。相似的,家庭经济优渥的青年人,除非他经常掏腰包请客吃饭送礼物,否则也难以赢得群内地位,而如果只顾自己的利益,反而可能因相对剥夺,而导致适得其反的效果。只有把群体中的成员视为朋友,并表现出亲群体的行动时,才可能获得群内地位。因此,

假设4:对团体组织越重视、贡献和投入越多的青少年,在同伴群体中的群内地位越高。

二、数据、变量与模型

1. 数据

青少年正处于社会化核心阶段,因此在不同的学龄阶段,其认知、态度和价值观具有较大差异性。为了尽可能全面描述青少年的群内地位获得,本研究使用了包含小学生、中学生和大学生三个组群的多源数据来检验上述假设。

第一套是2009年“全国青少年科技素养监测调查”。该数据以PPS抽样和整群抽样结合的策略,在全国20个省市的286个城市中抽取了118个班级(61个小学四年级班级,57个初中二年级班级)的学生参与调查,共计获得有效学生问卷6079份。因此,该调查数据具有全国城市地区的代表性。

第二套数据来自2016年对中国某大学一年级全体学生的普查。考虑到高校学生的班级网络结构在他们入学半年左右趋于稳定,我们将调研的时间安排在第二学期的期中(4~5月)。

本次调查共采集了118个班级学生的信息,有效样本量为3081个。为了确保每个班级中参与提名的学生数量有充分的代表性,我们将那些参与调查的学生总数低于该班应参加调查人数75%的班级整体排除在分析之外(根据ADDHealth调查的经验,若未参与调查的学生总数超过班级总人数的50%,则有可能造成较大的测量偏差。本研究采用了更加严格的界定,将该界限设定为25%。如果超过该标准,则该班学生整体剔除),同时也剔除了学生总数不足10人的班级。因此在本研究中,中小学生组的有效班级为115个,有效学生数5724个;大学生组的有效班级为112个,有效样本2762个。

2. 变量

群体内部地位的测量。基于成员相互提名法是最主流测量个体在群体内部地位的策略。在社会网络分析中,这种测量的统计术语是“点入中心度”,理论含义是“声望”“地位”[24]。本文使用的两套数据均以班级为单位进行了整群调查并让被访学生在班内提名好友。基于这样的调查设计,我们可以根据“友谊”提名这一经典指标来测量每个学生在班级这一共同体中的群内地位[25]。在大学生群体中,每位学生被同班同学提名的次数为9.73次;在小学生和中学生组分别为3.23次和2.95次。为了使各班级间具有可比性,我们还依据班级规模对被提名次数和提名次数进行了班内标准化处理。用社会网络分析的语言来表达,分别是相对点入中心度(in-degree)和相对点出中心度(out-degree)。

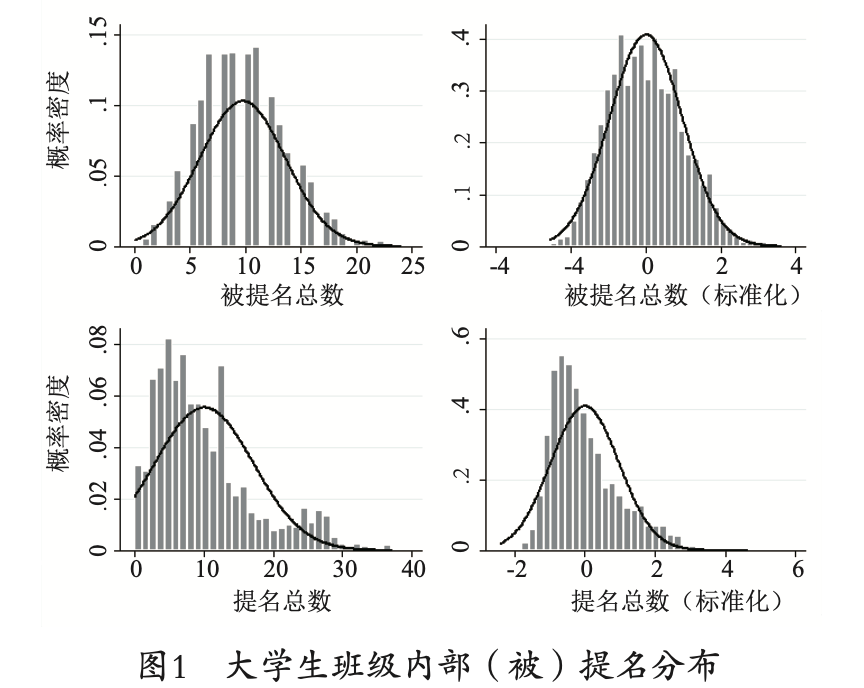

图1描绘了大学生组的(被)提名的形态分布。图1上半部分体现了被访学生被提名的总频次和标准化频次,都接近正态分布,而且按班级规模标准化后,分布的正态性特征更明显。图1下半部分反映了被访者选择了多少好友。该指标类似于传统测量中的社会网络规模。可以看出,该指标具有明显的右偏特征,而且班内标准化后,虽然偏态特征有所改善,但依然保持着偏态特征。在小学生组和中学生组中也呈现类似的模式。总结来看,群体内部的地位分布接近于正态分布,且不能被传统的社会网络规模指标所代理。

个体属性地位的测量。为了检验地位转换命题,我们需测量除了群内地位以外的其他属性地位。聚焦到青少年群体中,则既包括先赋性的家庭(监护人)社会经济地位,也包括学生自致性的本人属性地位。本研究以父母的受教育程度来衡量家庭社会经济地位,家庭经济条件作为辅证变量纳入模型。考虑到争取优秀的学业成绩是绝大多数中国学生的中心性任务,因此本文将被访学生的学业成绩视作青少年的自致地位。

与团体成员相似性程度的测量。本研究重点考虑先赋和自致的属性地位因素的同质性程度及其影响。我们首先生成班级层面的父母平均受教育程度和学业成绩,然后计算每个学生同这两个指标偏离总体均值的程度。偏离程度的绝对值越小,则与群内成员的相似性程度越高[26]。

体型污名化的测量。根据以往的研究,我们选取了青少年的身体形态作为污名化特征的指标。通过身高和体重数据,我们先计算了每位被访者的BMI指数,再根据世界卫生组织建议的标准将学生的体型分为:瘦弱(BMI<18.5)、中等(18.5≤BMI<25.0)和偏胖(BMI≥25.0)三个类型。由于在2009年调查中没有询问被访者的身高和体重,因此污名化指标及其假设检验只体现在2016年的大学生群体中。三类体型的样本占比分别为11.75%、76.21%和12.04%。

互惠关系的测量。前文的社会交换假设认为,越是给予团体组织或其成员帮助和关爱,则越可能收获声望、认可和接纳等群内地位。我们以被访者提名的朋友数量作为互惠行为程度的代理变量。换言之,被访者提名的群体内部的朋友越多,意味着他越重视与组织成员的关系、重视在共同体中的融入融合,也就越有可能为群体中其他成员提供情感性或工具性帮助,在日常活动中对于团体和组织的贡献也越多。

控制变量。在中小学学生群体中,涉及的常规性控制变量有:性别(女生为参照项)、民族(是否汉族)、独生子女、户口(城市户口为参照项)、来自的区域、学校质量、班外朋友数量等。另外,在针对大学生群体的调查中,我们还收集了被访者的性格特征(外向程度),该变量也被纳入了相关模型中。

3. 模型

本文的被解释变量是青少年在群体内部的地位,出于严谨性考虑,我们采取了两种操作化:被同伴提名的次数和标准化的被同伴提名次数。被访学生的群内地位可能因不同组织或团体层的其他特征而改变。

因此,针对第一类被解释变量,本文采用多层次线性回归模型进行估计,包括学生和班级两个层次,模型设定为随机截距模型。小学生组、中学生组和大学生组因处于不同的生命历程阶段,群内地位获得的模式有可能存在较大差异,故而按以上三组分别建模和估计参数。而对同伴提名次数按照班级进行标准化的处理,实际上已消除了不同班级之间的差异,此时我们采用普通的OLS模型。模型的呈现形式上,为了尽可能向读者展示结构性因素和能动性因素对于群内地位获得的影响及其内在关联,我们将先展示结构性因素的影响(如表1的模型1),然后再在下一个模型中将能动性因素纳入(如表1的模型3)。

三、实证结果

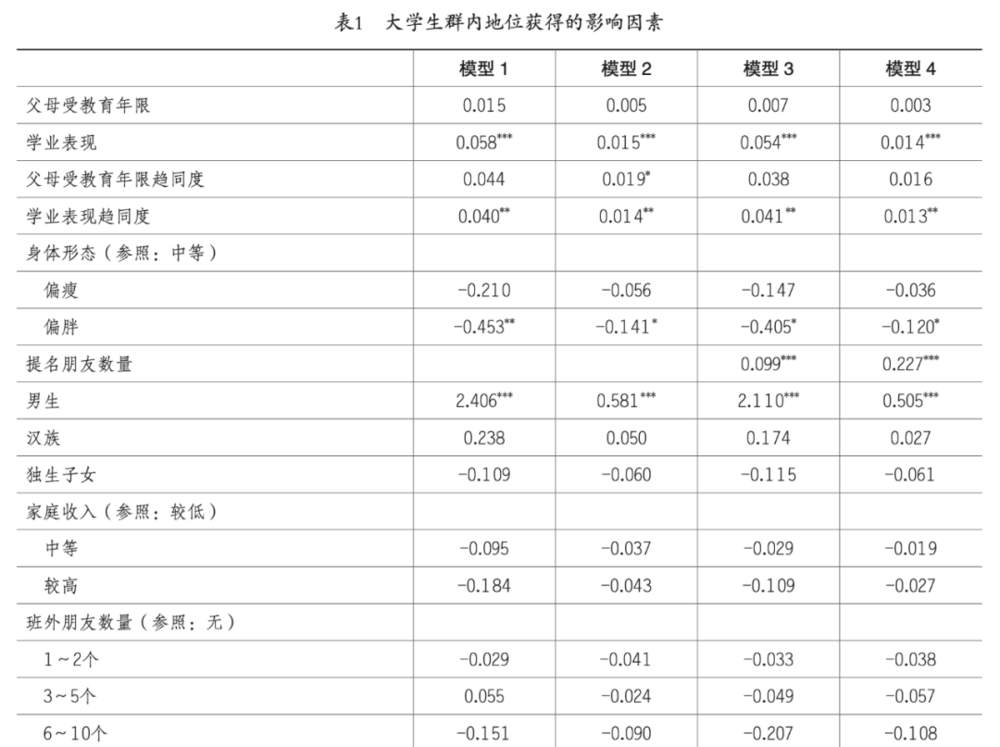

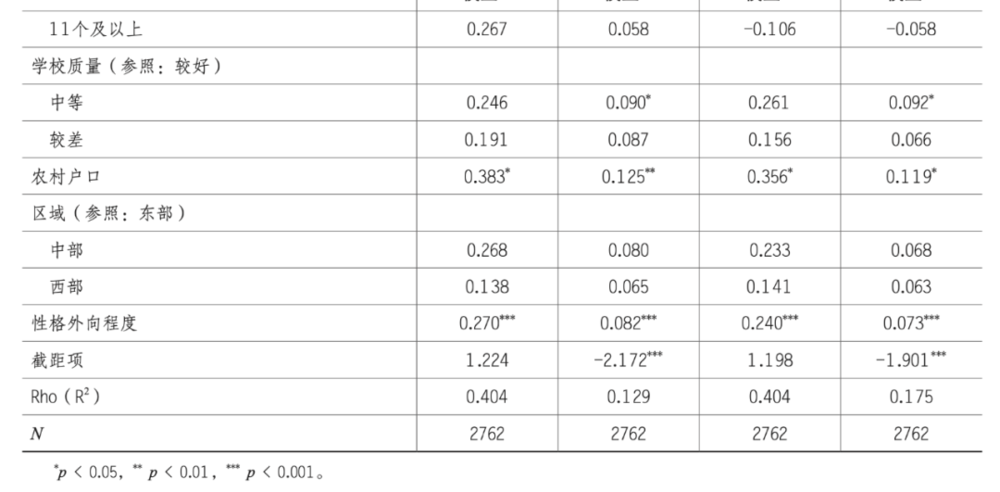

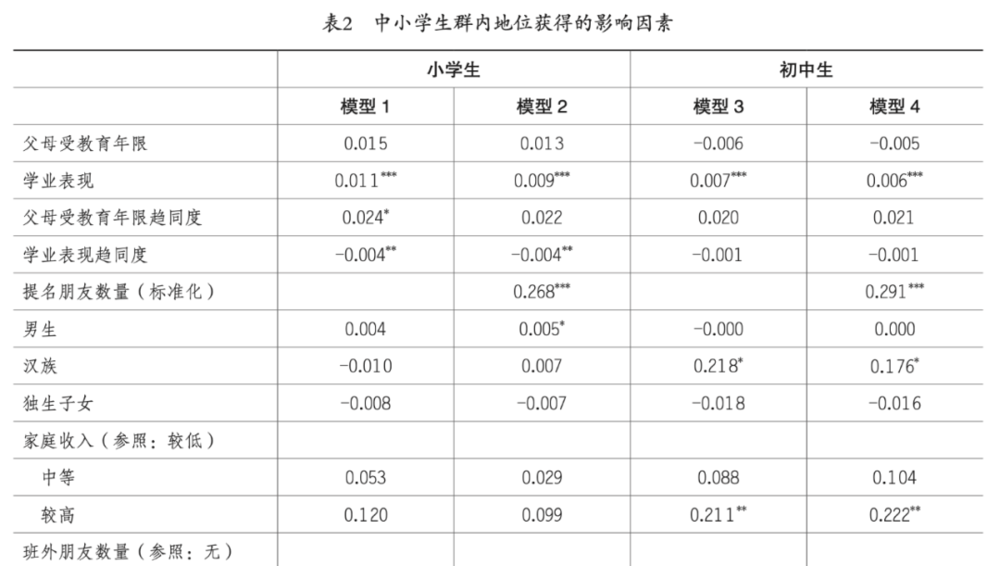

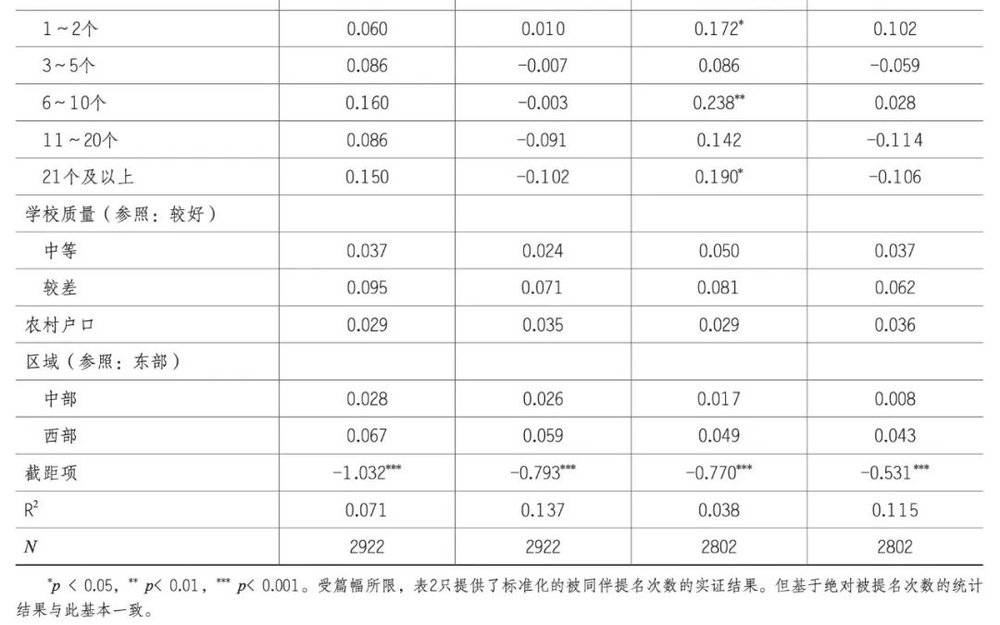

有关群内地位获得影响因素的实证结果分别呈现在两个表中。表1基于大学生群体调查数据,表2针对的是小学生和中学生两个群体。

表1的模型1和模型2分别对应了两个被解释变量:未被标准化和标准化了的被同伴提名次数。这两个模型结果表明:不论是否按班级标准化,以父母受教育年限为代表的先赋属性地位均未显著影响大学生在班级中的群内地位,但学生自致的属性地位(学业表现)对其群内地位获得具有强烈影响。

表2的模型1和模型3也表明:在小学生和初中生群体中,父母受教育年限也不影响这两个阶段青少年的群内地位获得,而学业成绩也始终稳定、一致正向地决定着中小学生的群内地位:学业成绩越好,越可能被同伴接纳和认可,享有更高的群内地位。因此,地位转换命题在一定程度上得到证明。在青少年群体中,群内地位的获得,需要靠自己去拼搏,先赋的家庭地位的直接影响微弱。

根据同质性理论所提出的相似吸引命题只得到了少量证据的支持。表1的模型1和模型2显示,在大学生群体中,父母受教育年限趋同对于群内地位获得有适度影响,但并不稳定(只在第一个标准化模型中通过了显著性检验),学业表现趋同程度越高,则其获得友谊提名将显著提升。但在小学生组,父母受教育年限的趋同程度依然只有适度的正向影响,具体表现为:在模型1中通过了0.05显著性水平的检验,而当模型2中加入了互惠性变量后,这种正向影响就消失了(换言之,父母受教育年限趋同性的影响可能是有限且间接的)。

而小学生的学业表现趋同程度对群内地位获得甚至是负向影响。在初中生组,无论是父母受教育年限的趋同程度,抑或是自我学业表现的趋同程度均不能有效解释青少年的群内地位获得。事实上,我们对其他维度(如学习态度、消费水平等)的趋同度的影响也做过分析,影响与上述两个变量类似。总体来看,当青少年的先赋和自致属性处于群体的中等水平时,并不具有突出的群内地位获得优势。

相似吸引命题的有限甚至是矛盾性的证据,显然与科尔曼在美国的发现相左。尽管本文无意于从大中小学生的比较中挖掘相关的学术价值,但也不妨提出可能的猜想。

首先,先赋性因素的趋同影响微弱可能意味着在当前我国社会,不同阶层对子代的行为模式并未留下鲜明的烙印。与此同时,青少年在其朋友圈中的社会认同模式也不同于父代。其次,青少年的学业趋同度对其群内地位获得的影响只体现在大学生群体中,可能表明:在以升学为导向的义务教育阶段,青少年评价同伴地位时更看重成绩是否优秀,而进入大学以后,成绩居中者也能像成绩优秀者一样,获得同伴的认同。

污名化命题只在大学组中进行了考察,并得到了数据支持(表1的模型1和模型2)。相比正常体型的高校学生,偏胖者更难收获同伴的认可(p<0.01和p<0.05),但体型偏瘦的学生并不受影响。这符合体型与污名化的关系,因为肥胖更具污名化特征,体型纤细不仅不是污名化对象,往往还是貌美的一个标准。不过,偏胖者被提名的更少,也可能是由于他们的自我退缩,而非同伴的排斥。但在分析了不同体型者提名朋友数量后,我们发现偏胖者主动提名的朋友数量并不比体重正常或偏瘦者少,故而主动退缩、自我污名化并不成立。

社会交换命题得到了稳健支持。被访者提名的群体内部的朋友越多,意味着他越重视与组织成员的关系、重视在组织中的融入融合。因此,表1的模型3和模型4在前两个模型的基础上增加了提名好友的数量。实证结果表明:越是重视与组织成员的关系、重视在组织中的融入融合,越可能获得群内其他同学的认可,收获更高的群内地位。在表2的模型2和模型4中,提名好友的数量(标准化)也与被提名的次数正相关(p<0.001)。

值得注意的是,当我们在表1的模型1和模型2以及表2的模型1和模型3的基础上,增加代表社会交换的变量后,那些体现属性地位、同质性程度、污名化特征的变量的影响强度和显著性水平几乎无实质性变化。这个特征表明:地位转换、相似吸引、污名排斥三个机会性因素能否发挥影响并不依赖于个体能动性。四个机制均具有独立的群内地位获得效应。

比如,学业成绩优秀可以显著增加该生在同伴中的地位,但并不是因为该生为其他学生提供了帮助,而是他/她的“学霸”特征本身就会赋予其较高的群内地位。但笔者须指出的是,我们在机会命题基础上,加入代表个体能动性的指标后(提名朋友的数量),三个组群的模型拟合优度均有大幅改进。这说明:在青少年群体中,群内地位获得至关重要的因素是互动过程中对群体组织及其成员的帮助和贡献。在群内获得其他成员的认可和接纳最好的途径就是多服务、多贡献、多给予。

群内地位获得模型中一些控制变量的影响也值得付诸笔墨。第一,独生子女、家庭收入和城乡户口也间接证明了先赋属性地位难以转换成群内地位。三个群体中,独生子女和拥有城市户口并没有群内地位优势。相反,在大学生组中,来自农村地区的更可能被认可和接纳。家庭收入的群内地位获得效应在小学生和大学生组别中也不显著,但在初中生群体中,来自高收入家庭的学生更可能获得群内地位。第二,心理学所强调的人格特质亦是影响群内地位获得的重要因素。但我们只发现了性格内外向程度的影响(p<0.001),亲和宜人性有微弱的影响,但不稳定,故未纳入模型。

不过,这一结果只体现在大学生群体中,在有代表性的中小学生样本中,因缺乏数据,并未进行检验。第三,班外同伴网络的多寡并不影响其在班级内部的嵌入程度。在大学生和小学生组别中,我们未发现班外社交投入越多则班内地位越低的证据,“此消彼长”论未获支持。相反,在初中生组中,班外朋友越多,则其班内地位也越高。因此,班级内外的地位获得不是非此即彼的竞争关系,而是“赢者通吃”,至少在初中生群体中如此。

四、结论与讨论

以社会互动为基本出发点,文章提出了地位转换、相似吸引、污名化和社会交换四个研究假设。通过整群抽样,我们累计获得了227个青少年小团体,并通过团体成员相互间的友谊提名,本文成功构建了青少年在群体内部的地位分布。我们发现,这类地位的分布接近于正态分布,完全不同于自我提名的朋友数量的分布。两者的影响机制也不相同。所以群内地位难以被传统的社会网络规模指标所代理。

依据数据形态特征,我们采用了多层次随机截距模型和OLS模型,估计了青少年群内地位获得的影响因素。实证结果表明:

(1)基于家庭社会经济条件的先赋属性地位的直接影响非常微弱,难以代际转换为群内地位。其中,父母受教育程度这个最基础性的指标在三个群体中均无显著的净影响,家庭经济条件只在初中生群体中有适度的正向净影响。因此,群内地位的获得模式不同于传统的属性地位获得,前者很难直接从其他资源,尤其是先赋性资源那里转换而来。而属性地位的代际再生产几乎在所有时代和地区均得到大量实证研究的支持。

(2)相似吸引命题也仅获得了非常微弱的支持,与组织成员越相近并不必然就能获得更高的群体地位。背后的原因很可能是,尽管都来自同一群体,但内部可能是分化的,存在着不同的派系和小圈子。

(3)污名化命题也得到了初步验证:肥胖者更可能遭遇社会排斥,难以享有较高的群体地位。

(4)群内声望地位获得影响最重要的因素来源于两个方面:个体的努力和对团体的贡献。那些更努力的(比如成绩好),对团队贡献大,归属感强的个体也更可能获得群体中其他成员的认可,被赋予更高的群体地位。上述两个因素的影响在三组青少年群体中均获得了稳健支持。总之,相比传统的收入、财富、职业、教育和权力等属性地位的获得,群内地位的获得呈现出更加纯粹、更公平公正的特征。

大多数人都很在意其他社会成员对自己的评价,渴望圈层成员的认可和接纳。事实上,青少年也很在乎“面子”,他们可能比成年人更在意别人的看法。同伴、老师和家人的评价对他们发展的影响力甚至高于成年人。所以群内地位的维持动机可能会对青少年的发展产生持久影响。比如,维持良好的学业表现,采取更积极的亲社会行为,并最后影响到个人属性地位的获得。

最近,我们进一步探索了同伴赋予的群内地位对其后续发展影响。结果表明,在班内地位较高的个体,更可能在本科期间出国访学深造、获得更好的体测成绩和学业成绩,并顺利毕业。所以本文的研究意义不仅在于探索青少年的群内地位获得机制,更是从侧面展现了中国人自青少年时期以来进入同伴群体后是如何去获取群内地位的,我们有理由相信这样的获取机制甚至会在个体成人时期的群内互动中再次上演。换言之,在青少年时期的群内地位很可能会影响个体的状态,进而演化出影响成年后地位获得的路径机制。我们呼吁研究者关注个体生命历程早期的群体地位是否以及如何影响了他们未来的表现和在社会中的位置。

本研究初步探讨了群内地位获得的社会性因素的影响,并以青少年群体为例展开了实证检验。有很多未尽的议题在今后值得继续探索。

第一,尽管发现家庭地位的直接影响非常微弱,但家庭背景和家庭环境对青少年群体地位获得的浸染能力依然值得进一步探究。比如,大学生群体的家庭内部社会资本,即父母和子代的交流互动、温情鼓励等意涵,对其群内地位获得有显著促进意义,而且主要是通过子代对其同伴的态度产生影响的。如果我们将个体在群内的地位视作一项个人社会资本的话,那么家庭社会资本也可转换为个人的社会资本。本文主要关注家庭属性地位能否转换为子代的群内地位,家庭背景中的其他维度对子代群体地位获得所产生的可能影响依然需要更多的探索。

第二,研究对象方面。本文考察了青少年这类同辈群体中的地位获得,但缺少对“资历”在地位获得过程的影响及其变迁的评估。在大多数的共同体中,成员进入存在先来后到的时间差别,而日常经验和很多研究均反映出,这种“资历”可能在地位获得过程中扮演重要角色。虽然本文没有考察“资历”的影响,但我们认为,“资历”之所以能够决定群内地位,主要原因依然归属于社会交换命题,即进入组织和团体早的个体,对组织的发展有更多的贡献,和组织成员有更深的互惠关系,对新人有更多的指引等。另外,本文考察的群体是学生所在的“班级”。这是一种常见的边界明晰的正式组织,其往往是在外力作用下形成的,那么在自发形成的非正式群体组织中,地位获得模式还会如本文所揭示的那样吗?答案未知。

第三,群内地位的测量与指标选择方面。本文使用两套数据来衡量群内地位,但这两套数据在提名好友时存在一个细微差异,一个是自我列举,另一个是从名单中勾选,结果导致被提名的次数存在很大差异(但不影响变量间的关联模式)。这意味着,群内地位的测量和指标选择应该需要投入更多的研究。

除此之外,还有以下几点也需要斟酌和探析。

首先,在本文中,我们以被访者主观认定的“好友”为依据,但亦可从客观事实维度进行测量,比如一起进行某些活动(餐饮、社团、自学、讨论重要问题等)。在条件允许的情况下,研究者可依据大数据以时间和空间上的重合程度为依据界定两个个体的关系强度和认同程度。

其次,提名好友既可以像本文这样由被访者自由提名,自我界定好友的数量,也可以限制提名数量(如至多5个人),还可以要求被访者按照关系强度排序提名,亦可按照某一特征(如性别)分别予以提名。再次,除了基于友谊的提名外,我们还应该从其他维度来度量个体在群体内部的地位。比如,让被访者直接提名在班级或其他组织中最有威望、最受其他同伴欢迎的成员。

最后,从社会网络分析的角度看,度数中心性只是中心性的指标之一,还包括如中间中心性等,这些指标也可表达群内地位。本文主要侧重于地位获得,而非社会网分析。但今后的研究可进一步分析不同特征对不同类型中心性地位获得的影响及其差异。

基金项目:本文系国家社会科学基金项目“社会整合视野下高校学生同伴网络的形成、演化与影响研究”(项目编号:17CSH064)、江苏省社会科学基金项目“健康江苏背景下青少年心理健康的社会资本干预研究”(项目编号:21SHC009)的阶段性研究成果

参考文献:

[1][美]马修·杰克逊 . 人类网络,社会位置决定命运[M]. 余江,译 . 北京:中信出版社,2019.

[2]Giordano P C. Relationship in Adolescence[J]. Annual Review of Sociology,2003,29(1):257-281.

[3]Cillessen A H,Schwartz D,Mayeux L. Popularity in the peer system[M]. New York:Guilford Press,2011.

[4]VanHarmelen A L,et al. Adolescent friendships predict later resilient functioning across psychosocial domainsina healthy community cohort[J]. Psychological Medicine,2017,47(13):2312-2322.

[5][美]威廉·富特·怀特 . 街角社会:一个意大利人贫民区的社会结构[M]. 黄育馥,译 . 北京:商务印书馆,2013.

[6][25]Coleman J S. The Adolescent Society:The Social Life of the Teenager and its Impact on Education[M]. New York:Free Press of Glencoe,1961.

[7][15]A s he r S R. Social competence and peer st at u s:Re ce nt advances and future di r e ct ion s[J]. Childdevelopment,1983,54(6):1427-1434.

[8]Vaughn B E,Langlois J H. Physical attractiveness as acorrelate of peer status and social competence in preschool children[J]. Developmental psychology,1983,19(4):561.

[9][24]Yang S,Kellerand F B,Zheng L. Social network analysis:Methods and examples[M]. Sage Publications,2017.

[10]Allen J P,et al. The two faces of adolescents’success with peers:Adolescent popularity,socialadaptation,and deviant behavior[J]. Childdevelopment,2005. 76(3):747-760. [11]Engels M C,et al. School engagement trajectories in adolescence:The role of peer like ability and popularity[J]. Journal of school psychology,2017,(64):61-75.

[12]Andrews N C,et al. Targeted victimization:Exploring linear and curvilinear associations between social network prestige and victimization[J]. Journal of Youth and Adolescence,2016,45(9):1772-1785.

[13]Almquist Y B,Brännström L. Childhood peer status and the clustering of social,economic,and health-related circumstances in adulthood[J]. Social Science&Medicine,2014(105):67-75.

[14]Self hout M,et al. Emerging Late Adolescent Friendship Networks and Big Five Personality Traits:A Social Network Approach[J]. Journal of Personality,2010,78(2):509-538.

[16]Wolters N,et al. Behavioral,personality,and communicative predictors of acceptance and popularity in early adolescence[J]. The Journal of Early Adolescence,2014,34(5):585-605.

[17][英]安东尼·吉登,菲利普·萨顿 . 社会学基本概念:第二版[M]. 王修晓,译 . 北京:北京大学出版社,2019.

[18]Lenski G E. Status Crystallization:A Non-Vertical Dimension of Social Status[J]. American Sociological Review,1954,19(4):405-413.

[19]Bourdieu P. The Forms of Capital,in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,J. Richardson,Editor[M]. New York:Greenwood Press,1986:241-258.

[20]McPherson M,Smith-Lovin L,Cook J M. Birds of a Feather:Homophily in Social Networks[J]. Annual Review of Sociology,2001(27):415-444.

[21]Goffman E. Stigma:Notes on the management of spoiled identity[M]. Simonand and Schuster,2009.

[22]Crosnoe R,Frank K,Strassmann A. Gender,body size and social relations in American highschools[J]. Social Forces,2008,86(3):1189-1216.

[23]Homans G C. Social behavior:Its elementary forms[M]. New York:Harcourt,Brace&World,1961.

[26] Frank K A,Muller C,Mueller A S. The Embeddedness of Adolescent Friendship Nominations:The Formation of Social Capital in Emergent Network Structures[J]. American Journal of Sociology,2013,119(1):216-253.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:程诚(东南大学人文学院副教授)、赵延东(中国人民大学社会与人口学院教授)、李辰雨(哈尔滨工程大学人文社会科学学院学生)