本文来自微信公众号:清华大学清新时报 (ID:qingxintimes),作者:林希颖、黄宸暄、石雯霜,责编:邱雨诺,头图来源:视觉中国

三月,伴随着北京春天降临的,还有无数看不见的小东西。

思楷(化名)在朋友圈看见一位朋友拍下了综合体育馆旁边的几棵树,其中一棵长得特别高,朋友配文道:“这就是顶端优势吧。”但思楷注意到了别的东西——高大、挺立的树上已经出现了无数的小圆球,他“隔着屏幕都想打喷嚏”。好在,思楷的“战斗武器”早已准备就绪:约一斤重的防毒呼吸面罩——由N95滤棉和活性炭滤毒盒双重加持,以及一副黑色防水泳镜——密封性比普通护目镜来得好。

那种长着圆穗状枝叶的乔木叫圆柏,是北京地区常见的绿化植物。常年翠绿的它们给北京萧瑟的冬日带来过希望,但也在万物生长的春天,让思楷这些花粉过敏者头皮发麻。

春天又来了,过敏者和花粉的战斗号角再次吹响。

林希颖 摄

打喷嚏像打点计时器

今年的3月6日,思楷第一个在“四季过敏交流2群”中报告花粉信息。

“滴滴,今年的是不是也快到了?”他的消息才刚发出,就有回复冒了出来:“我的脑门上已经起包了。”“这群不冒出来,我还以为是最近没睡好,才导致的流泪鼻涕。”……

思楷不是在孤身奋战。早在许多年前,园子里同病相怜的过敏患者就自发行动,组建了“春季过敏交流群”。“喉咙里放了一只八脚猫。”“眼睛痒得想摘下来。”“眼睛要废了、鼻子要废了、整个人都废了。”“上课忙活着打喷嚏,什么都听不进去。”……群友们在群里吐槽着自己的崩溃,“轻”者感慨圆柏还没发威,“重”者几乎痛不欲生。

受访者供图

随着更多病友的加入,交流群的群名由“春季过敏交流群”改成了“四季过敏交流群”——除了春季的各类花粉,其他季节的各种过敏原也使过敏者患们饱受折磨,不过春季仍然是过敏最高发的季节。一群很快就满员了,二群随即开辟,又速速召来更多的过敏患者,思楷就是其中之一。如今二群也有三百余人了。

从每年的三月初到四月底,在这两个月的时间里,为了抵抗花粉,过敏者们“各显神通”。口罩是最基本的装备,从普通医用口罩到N95口罩,再到更高级的防毒呼吸面罩。其次是护目镜,春日的校园路上,常常能看见有人佩戴着夸张的护目镜骑车,他们并不是刚从生化试验现场出来,而是为了对抗过敏。

2014年,思楷从上海来到清华念书,头两年,他只觉得北京比上海干燥少雨,春天时自己偶尔会来几场小感冒——此前他很少感冒的。直到2017年的春天,大三的他在某天醒来,忽然就开始接连不断地打喷嚏。

“(我)简直就像是个打点计时器。”思楷说。

眼屎像胶水一般粘住了他的眼皮,“睁眼会感受到明显阻力”,眼睛也开始发痒。思楷想起动画片《瑞克和莫蒂》,某一集中的一个人物眼睛里有蚂蚁在爬,“大概就是那种感觉。”伴随喷嚏而来的,还有鼻涕和鼻塞。晚上睡觉他得来回转身,因为“鼻子只能通一边”。

在确认了自己患上了花粉过敏后,思楷开始探索“战斗装备”。一开始,他只是佩戴普通口罩,结果发现花粉还是会接触到眼睛,照样能够诱发过敏。凭着理工科的严谨思维,思楷用自己的身体进行了实验,在经过“戴不戴口罩”和“戴不戴护目镜”的排列组合实验后,他最终选择了“全副武装”——防毒面具加上防水泳镜。

受访者供图

物理装备只是战斗的第一步,实际操作中,思楷必须留意许多细节。防毒面具的橡胶带子用久了会老化,他得随时注意是否需要更新。有次从实验室回宿舍,口罩的带子一不小心断了,他只得单手捂着口罩单手骑车,“否则一个晚上就不用睡觉了。”骑车路过圆柏密集的蒙民伟楼、工字厅附近,他要停车提前确认口罩、泳镜是否都戴正了。

在学会全面防护以前,过敏的症状曾给思楷造成不少困扰。上课时老师在台上讲课,他在台下以喷嚏呼应。安静的图书馆里,他连续不断的喷嚏显得格外响亮。“你想,连续打着喷嚏还怎么做实验,跟导师讨论?”思楷有些在意周围人的看法,他怕自己异样的行为给他人带来麻烦。

遗憾的是,“过敏”这个麻烦一旦沾上,就很难彻底摆脱。“过敏性鼻炎(花粉过敏最典型的症状)属于慢性病的范畴,目前还没有办法完全治愈。”清华大学校医院副主任护师刘秀冬解释,“我们只能努力和它达到和谐共存。”

章楠(化名)在来北京的第五年,也突然发现自己患上了花粉过敏。2021年春日的一天,他的鼻子像大坝决堤,清水样的鼻涕止不住地流,多到沾满了口罩,他干脆直接用口罩擦掉。更让人绝望的是不知道什么时候会突然来袭的喷嚏,那不受控制的力道足以让他感觉“腹部以上的身体全部被掏空”。有了去年的教训,今年三月伊始,他提前开始服用抗过敏药。

清华大学校医院五官科曾统计过近十年校医院耳鼻喉科和眼科在花粉期(3月15日至4月15日)的门诊人数,结果显示,门诊量从2011年的五千余人,一路增长到2021年的九千余人。“这部分门诊量的增加,主要就是因为过敏。”

每年新患过敏的患者在逐渐增加,而那些原先已经患有过敏的患者则在继续进行着持久战。

林希颖 摄

战斗无休止

让过敏患者们痛不欲生的“罪魁祸首”,放在显微镜下是直径只有35微米的小圆球,比头发丝还要细点。圆柏的花粉是北京春天主要的过敏原,当繁殖季来临,圆柏雄株上的雄球花就会随风释放出花粉,多的时候宛如黄色烟雾弹。

校医院刘秀冬老师在今年的一场“过敏性鼻炎自我管理”讲座上,跟同学们解释了花粉过敏的机理。当花粉进入过敏者体内,免疫系统便会如临大敌,拉响警报,唤醒肥大细胞等免疫细胞,释放出组胺等化学物质,从而诱发身体的过敏反应,出现鼻塞、鼻痒、流鼻涕、打喷嚏等症状,甚至合并结膜炎、鼻窦炎以及哮喘等。

过敏的第一年,思楷曾跑到校医院检查,眼科和耳鼻喉科的诊室前排着长队,“长得像期末考试前的心理中心。”他整整排了一小时才进入诊室,医生抬眼看到他揉红了的眼睛和鼻子,立刻知道这又是一个花粉过敏的受害者。

春天的医生和患者培养出了一种默契。章楠去校医院看医生时,听见排在前面一位的过敏者跟医生说“开和去年一样的药吧”。轮到章楠,医生问他这是来北京的第几年了,他回答第五年,医生点点头道:“那差不多了。”

气象北京的公众号里有一项功能叫“花粉健康宝”,每年的三月开始,会公布北京各区的花粉浓度监测数据。今年的3月14日,北京的花粉平均浓度突破1200粒/千平方毫米(浓度的监测上限是1500),海淀区的花粉浓度等级达到了6级(极高)。第二天,思楷便在朋友圈看到了早晨九点前校医院眼科队伍的照片,从诊室门口一路排到了楼梯间。

林希颖 摄

面对庞大的过敏人群,刘秀冬老师提出,对待过敏这种慢性病,患者需要进行综合防治:避免接触过敏原,规范化药物治疗,免疫治疗,有严格适应症的进行外科手术治疗,再加上患者的自我教育与管理。

解决过敏最有效的方式,当然是当个“逃兵”。思楷发现自己只要离开清华,到国贸、王府井等“绿色较少”的地方,他的过敏就会得到缓解。2020年因为疫情,他没有回到清华,而是在上海度过了整个春天。那一年人们因为病毒而戴上了口罩,但却是思楷四年来第一次不用戴防毒面具的春天。章楠也在经历过渡劫般的一个春天后,曾在心里打算下一年“逃回家”。

但“逃离”终究不是最好的办法。离不开的人们,只能做好和花粉长期作战的准备。严格的物理防护和每年按时用药是最常见的“持久战”方案。这些措施确实让思楷躲过了一些难挨的时刻。但也并非所有人都能接受这样片刻不得离身的“装备”。

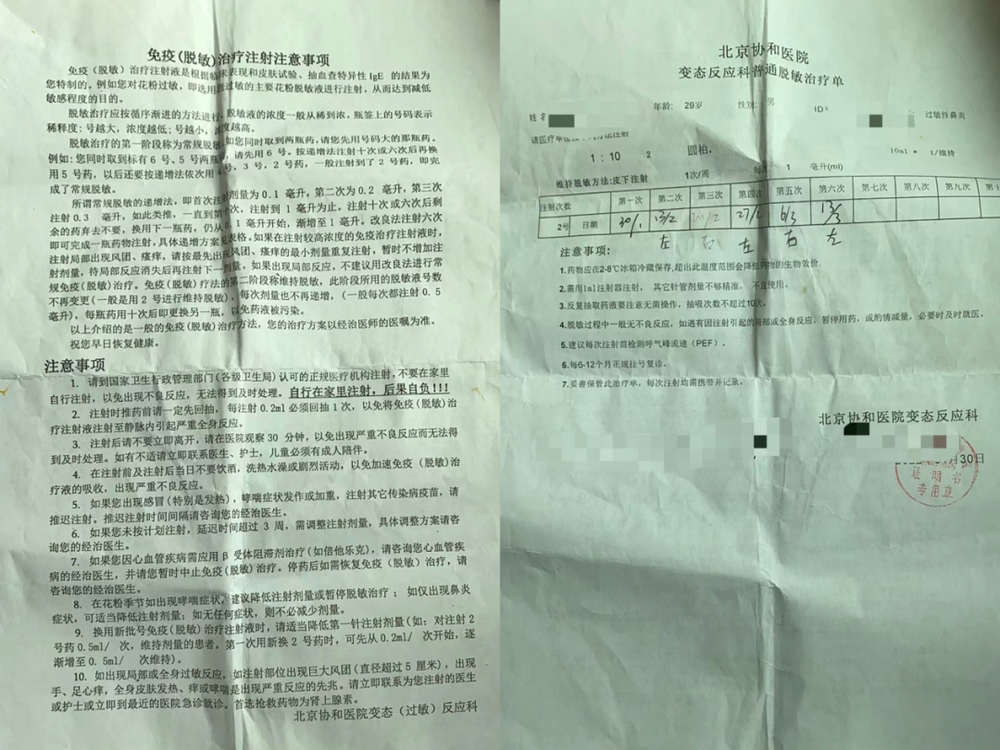

打算长期留在北京发展的过敏者胡野(化名),最终选择了去协和医院注射脱敏针,进行免疫治疗。胡野在2012年来到北京读博,2020年做博后期间他患上了花粉过敏。协和医院的变态反应科是全国少有的过敏专科,在确认了胡野为特重度圆柏花粉过敏后,医生建议他采取脱敏治疗。

所谓脱敏治疗,就是从低浓度到高浓度注射花粉制剂,使免疫系统适应花粉的存在。治疗前期,胡野需要每周跑协和医院注射一次,三个月后,他才可以带回药水去就近的医院注射。整个过程,有些类似接种疫苗。

经过一年的注射,胡野现在的过敏症状已经得到了不少缓解。但脱敏治疗的周期一般需要三到五年,“如果现在停止治疗,很可能会再次复发。”他距离不被花粉困扰的春天,还有三四年的等待。“不过如果要长期留在北京,脱敏治疗可能是一种选择。”胡野说。

受访者供图

校园里的过敏者,大多是从异地来京念书的同学,其中不乏此前从未有过过敏史的人,甚至有不少在初到北京的前几年也没有出现任何反应。“过敏性鼻炎的影响因素之一是遗传,有研究发现,人体的23对染色体上至少有15对染色体的不同区域,定位了与过敏性疾病相关的基因。”刘秀冬老师解释,复杂的遗传背景导致能造成人类过敏的过敏原五花八门。

根据《人物》2021年的报道,生态学者李迪华曾用“协同进化”的理论,来解释为什么过敏患者大多不是北京本地人:长期生活在一个地方的人们,因为适应,对这个区域本土的植物过敏概率会很小;但随着人口迁徙变得频繁,人们来到异乡,陌生的植物多了,基因往往对这些陌生的事物要更敏感,因此过敏的概率也随之提升。

环境则是另一个重要影响因素,比如大气中的污染物滞留在鼻腔和气管内,不仅会使患者鼻腔内的感觉神经末梢更加敏感,也会导致细胞受损,使之不能有效清除局部过敏原。雾霾等大气污染物携带着花粉等过敏原,还可能会相互叠加,彼此增强反应。此外,焦虑、紧张的情绪,也可能导致自主神经功能紊乱,加重过敏反应。

让许多人惴惴不安的是,这样的过敏反应不是一接触就产生的。思楷曾看过一项统计称,北京地区花粉过敏的发作一般需要三到五年。好奇心驱使下,他在朋友圈做了一个小调研,了解身边同学过敏开始的时间。回复的七十多个同学中,有五十余位表示自己在来京第二三年就开始过敏了。“可能清华同学这方面的学习能力也要强很多吧。”他开玩笑道。

思楷的高中学妹蓝欣(化名)常在微信群听到他“危言耸听”,说在清华呆上两三年,大部分同学就会中招。“我一开始是不太相信的,因为我不是过敏体质。”蓝欣的家里养了四只猫,换毛的季节家里到处都是飘扬的猫毛,但即使在那样的环境里,她也不会打喷嚏。

但在思楷的“耳濡目染”、还有朋友在大三患上过敏的案例之下,她发现“原来会否过敏真的不能够通过过去的任何迹象来判断。”蓝欣保研清华,还得在北京读上三年书,再加上曾患过支气管炎,脆弱的呼吸道不免让她也开始产生“过敏焦虑”——“有一种纯粹听天由命的感觉。”

洒水、移树还是各退一步?

为了解决清华师生花粉过敏的老大难问题,校医院做过了许多尝试。2019年春季,校医院曾和北京协和医院变态反应科合作开展“清华大学花粉症流行病学调查及基础研究”,明确了清华师生过敏的主要致敏原,并在校内组织了一次过敏性疾病义诊。同年起,北京医学会已经连续三年在清华开展专场过敏疾病研讨会。刘秀冬和刘英医生为学生编写了《过敏性鼻炎自我管理手册》,并加入过敏交流群为同学答疑解惑。

但除了校医院的努力和过敏者的自我防护,还有没有其他可以“一劳永逸”的可能?

为什么不把柏树移走呢?这是许多过敏者的共同疑惑。从大三开始过敏、如今已经5年的小施(化名),一直盼望着学校有一天能把园子里的柏树都砍掉或移走。“虽然破坏绿化,但是能不能采取点措施,让它们别再祸害人间了。”

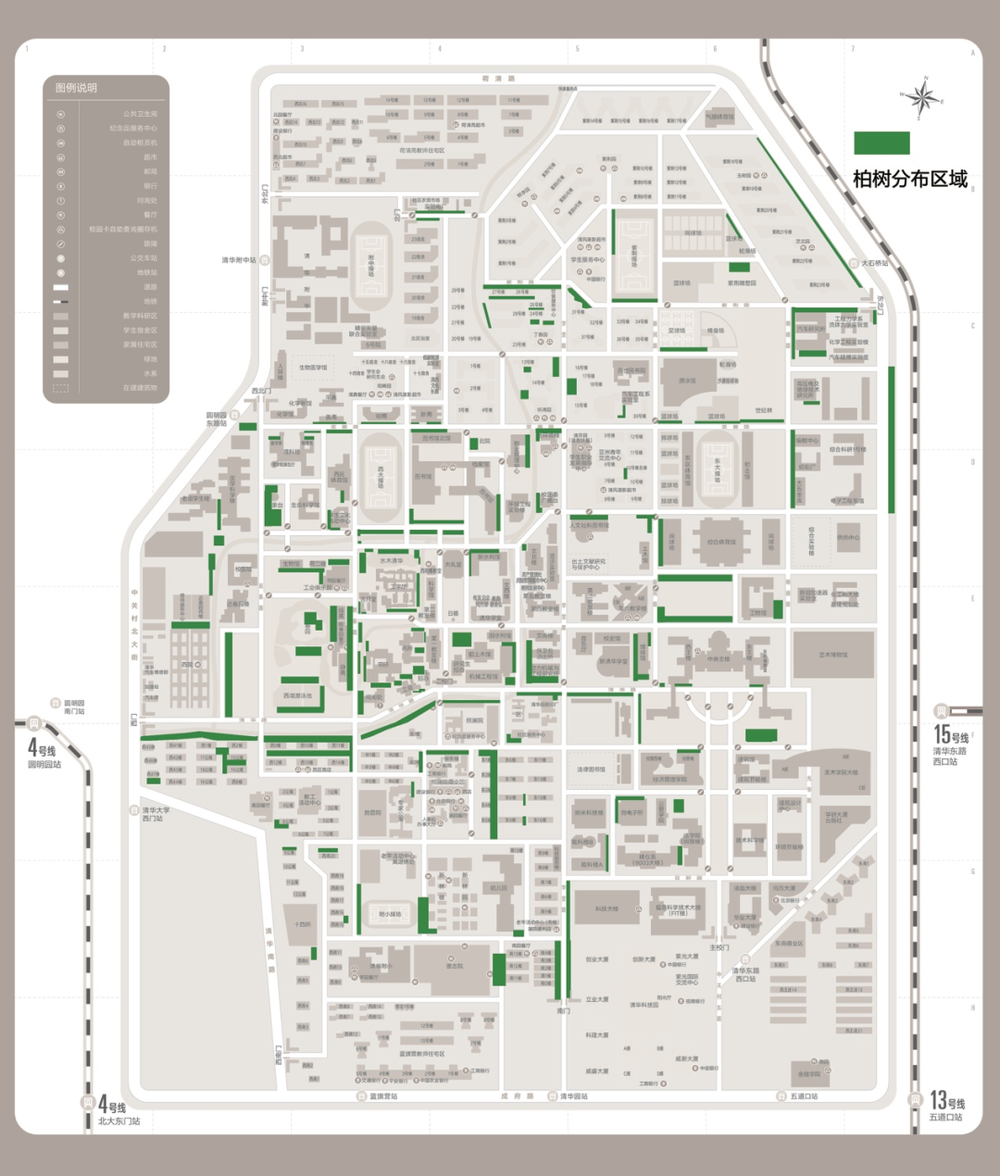

2019年协和医院在清华开展义诊时,学校介绍称,清华校园内有一万余棵柏树,其中七千余棵是圆柏,并且传播花粉的雄株所占比重较大。修缮中心曾制作过校园柏树分布图,几乎一半的校内道路旁,都有代表柏树的绿色线条。

修缮中心绘制

但砍树移树并不能“说干就干”。

根据《北京市树木移植许可办理指南》,若是要迁移或砍伐校园内的一棵树木,需要经历繁琐的审批手续,光是受理材料就包括六七项,并需要经过三次标准审核。而审批理由里包括居住安全、设施安全、抚育或更新改造等原因,却没有“过敏”这个选项。同一项目里要移植50棵树以上的,还需要由市级园林绿化局受理审批。

因为具有好成活、易管理、观赏性强等特点,柏树是北京非常常见的绿化植物。柏树是北京市种植数量最多的乔木,近来在奥林匹克森林公园、玉渊潭公园、海淀公园等地都有种植,全市总数可以达到700万株,其中侧柏还被选为了北京的市树。

柏树对于北京市来说,还有比起绿化更丰富的意涵。在中山公园、天坛公园、香山公园等地,树龄300年以上的古柏约有5000余株。这些古树见证了北京城的风云历史,也寄托着人们对历史的追思。

人力、物力、复杂手续、已有的庞大数量,再加上文化内涵——这些理由加在一起,就足以让“移树”的计划泡汤。

思楷也能理解学校和北京市在处理花粉过敏问题上的无奈。“这些树对师生来说,也是挺重要的,大家在冬天能看到几种常青的树,心情也会好一些。”他说,“都相互妥协一下吧。”

虽然动不了树本身,但从多年前收到“圆柏花粉导致师生过敏”的提案开始,清华修缮中心园林环卫科依旧在想办法积极处理校园花粉问题。

今年,园林科已经在实施“2022年校园春季花粉治理方案”。从3月14日至4月10日,在柏树分布集中区域安装高空喷淋设备,并进行早、晚两次喷淋。这一个月的夜间,园林科也会用高压水枪,对校园主要道路两侧的柏树喷洒冲洗。平时,针对花粉浓度较高的绿地区域,会采用中型电力喷洒车洒水,以减少空气中的花粉数量。

林希颖 摄

但洒水终究只是“缓兵之计”。城市绿化和过敏人群之间,该如何达成平衡与和解,这是一个复杂却值得思考的问题。

事实上,不仅仅是京津冀地区的人们饱受花粉的折磨,“花粉过敏”已经成为许多国家的“新难题”。据报道,在美国每100人中就有2人以上患花粉过敏;德国的调查显示,英国从上世纪50年代只有2%~5%的人患过敏症,发展到现在每两人中就有一人有过敏症;NetDoktor.at(德国一家健康门户网站)称,超过16%的奥地利人患有花粉过敏性鼻炎。橡树和柏树等树种,是欧美等国春季主要的花粉过敏原,而草地上的蒿类、菊科等植物,则成为诱发夏季花粉过敏的元凶。

日本也是“花粉症大国”。和北京的圆柏类似,柳杉是日本的常见植被,种植面积可达日本国土面积的12%左右,但同时它也造成了当地超70%的花粉过敏。柳杉容易成材、应用广泛,在二战后被大量种植,用于木材生产。随着柳杉在日本的山坡上逐渐长大,花粉过敏一点点成为了日本的国民病,甚至现在在春日赏樱时,过敏患者也得带上口罩。

在与花粉的战斗中,各个国家各展身手,比如意大利米兰市政府推出“安全绿”方案,未来市内只栽种不会引发过敏的树种,并开辟“无过敏公园”。一些欧洲国家也像北京一样,建立了“空气生物状态监测网络”,发布“花粉过敏指数”。但这些应对措施,大多也并非彻底解决之道,更多意义上,是在与释放花粉的植物们共处的一种尝试。

“花粉难题”,甚至还需要放在一个更大的背景之下考量。根据2022年美国大学的最新研究,如果气温继续上升,在本世纪末,气候变化可能导致美国的花粉季持续时间更长,而且花粉的释放量可能会增加多达250%。届时,花粉过敏将影响全世界30%的人口。

春天才刚刚开始,思楷还要在防毒面具和泳镜下度过一两个月的时间。在过敏以前,他还会在春天跟乐队的朋友去玉渊潭公园踏青,但过敏之后,他再也没有出门赏过北京的春天了。“戴着防毒面具看花,那也太煞风景了。”

抗过敏药陪伴章楠抵过了初期的症状,但随着花粉浓度的日益升高,他的眼睛还是没能逃过“诅咒”,一夜醒来肿成了小山包。无奈之下,章楠最终还是朝“敌方”妥协,戴起了护目镜。

清华里已经不再新添柏树了,但春风十里,我们还得继续与花粉共处许多个春天。

参考文献:

[1]汤蕊,王良录,尹佳,李宏,孙劲旅,支玉香,关凯,文利平,顾建青,王子熹,李丽莎,崔乐,徐迎阳,边赛男,潘周娴,李论.花粉症的中国历程[J].中国科学:生命科学,2021,51(08):901-907.

[2]崔乐,王喆明,李俊达,尹佳.北京协和医院变态反应科在清华大学开展花粉症流行病学调查及义诊纪实[J].中华临床免疫和变态反应杂志,2019,13(03):252-256.

[3] 《SOS 明日花粉红色预警,敏感星人喷嚏精速速看过来!| 协和八》https://mp.weixin.qq.com/s/n1zN_b1wVvXDfEWp5vJxkw

[4]《2022年春季花粉治理提示》https://mp.weixin.qq.com/s/1Y58foOJoEI2ckHZbwfS3g

[5]《喷嚏,圆柏,以及过敏者的过春天》https://mp.weixin.qq.com/s/AlImEyDbzyDceVTGoeBpng

[6]《2022年柏科花粉始期预报》https://mp.weixin.qq.com/s/slPvviKxXrP2JuGWoeFIPw

[7]《【意·揭秘】为何来欧洲后就容易得花粉过敏?》https://www.sohu.com/a/226841501_207215

[8]《“花粉过敏”已成欧洲各国“新难题”》https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJvrzY

[9]《日本:花粉症大国》https://zhuanlan.zhihu.com/p/36326431

[10]《旅行青蛙仰视的大树,其实就是花粉过敏的元凶》https://m.guokr.com/article/456441/

[11]《气候变化,或令美国花粉季提前40天|Nat.Commun.》https://view.inews.qq.com/a/20220325A04S3A00

本文来自微信公众号:清华大学清新时报 (ID:qingxintimes),作者:林希颖、黄宸暄、石雯霜,责编:邱雨诺