本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:李宝礼 邵帅,原文标题:《不安居,则不乐育:住房状况与青年人口生育意愿研究》,题图来自:视觉中国

一、引言

2021年5月11日第七次全国人口普查数据显示,2020年中国老年人口占总人口的比重达到18.7%,与“六普”相比,过去10年中国老年人口占比上升了5.4%,中国开始进入老龄化社会的快车道。为了应对人口老龄化带来的冲击,中国分别在2013年和2015年实施了“单独二孩”政策和“全面放开二孩”政策,然而,这些政策的实施并未达到预期效果。

统计数据显示,在单独二孩政策实施后的2013—2017年,中国平均人口出生率为12.43%,这与该政策实施前的平均人口出生率基本持平。而在全面放开二孩政策实施后的2018年和2019年,中国人口出生率仍然出现了显著的下降趋势,可见无论是单独二孩还是全面二孩政策都没有带来生育堆积现象。为解决生育率持续下降问题,2021年5月31日中国实施了全面放开三孩政策,并出台了相应的三孩生育配套政策,鼓励居民生育三孩。

与人口出生率的持续下降相反,中国商品房销售价格自1998年住房市场化改革以来一直处于持续上涨的态势。1998年中国商品住宅销售均价仅为2063元/平方米,2019年则高达9310元/平方米,在此期间住宅销售均价年均增长率达到16%,远超同期人均GDP和人均可支配收入年均增长率。

2008年以来,高房价以及由此引致的居民住房问题一直是中国民生领域争论的焦点话题,也有学者关注到了房价对居民生育的影响[1],但是已有研究主要聚焦房价与生育意愿的关系研究,缺少从住房状况的视角对青年人口生育意愿进行研究,对住房状况影响青年人口生育意愿的路径机制的分析还不够充分,这将是本文的重点研究内容。

二、文献综述

根据中国第七次人口普查数据,2020年中国人口总和生育率仅为1.3,不仅低于世界平均水平(2.5)和金砖国家(巴西、印度、南非、俄罗斯)的平均生育率水平(2.1),而且还低于OECD国家的平均生育率水平(1.7)。有学者认为,中国实施的计划生育政策是导致中国低生育率的主要原因[2]。但是,这一观点无法解释当中国放松计划生育政策时,人口生育率并未出现显著增长的现象。

近年来,一些学者开始从生育成本的角度探究影响中国居民二孩生育意愿的因素,研究发现适育人口的就业工资报酬越高,生育的机会成本越大,二孩的生育意愿越低[3][4]。夫妻双方的职业发展前景与二孩的生育意愿呈负相关关系[5]。子女的保育、看护和教育成本越高,二孩的生育意愿越低,而能够得到父母对下一代的协调照顾,则会提高夫妻双方的二孩生育意愿[6][7]。另外,政府为居民提供的生育保障措施越强,分担的生育成本越多,越能够提高居民的二孩生育意愿[8]。

改革开放以来,中国进入了快速的城市化进程,城市化推高了中国城市的住房价格,住房成本已成为中国居民支出占比最大的一项支出。在居民收入紧约束的条件下,住房支出的上升,将会对居民的生育支出产生明显的挤出效应[9]。国内外研究经验表明,住房价格波动较好地捕捉了人口生育率水平的变化。

例如,中国香港、新加坡等城市较高的人口密度推高了当地的住房价格,导致这些城市人口生育率的下降[10][11];美国城市的住房租金成本与美国城市1940—2000年的人口生育率之间存在显著的负相关关系[12]。国内学者研究发现房价上涨对中国人口出生率和居民生育意愿有显著的抑制作用[13],降低了城市居民的二孩生育意愿。也有研究认为房价上涨对初育家庭的生育决策有正向的激励作用,但是对再育家庭的生育意愿会产生明显的挤出效应[14]。

已有文献以房价为研究视角,认为房价上涨对居民生育意愿有负向影响,对本文的研究具有重要的借鉴意义,但是已有研究的结论仍存在一定的不足之处。首先,房价上涨确实加重了购买自有住房居民的生活负担,从而对居民的生育支出产生挤出效应,降低居民的生育意愿[15]。但是房价上涨对有房青年和无房青年的生育意愿是否会产生异质性影响,已有研究并未给出进一步的说明。

其次,住房不仅具有居住属性,还是居民的一种重要财富持有方式[16],房价上涨既可能通过提高居住成本挤占青年人口的生育支出,从而降低其生育意愿,也可能通过住房的财富增值效应,抵补青年人口生育成本,进而提高青年人口的生育意愿。因此,青年人口在自有住房数量上的差异是否会对生育意愿产生异质性影响,有待进一步研究。

再次,值得注意的是,在中国尚未全面放开城市落户限制的情况下,拥有城市住房所有权依然是获取城市户籍,均等享受城市养老、医疗和教育等社会公共服务的重要途径[17]。那么,住房与公共服务获取权的绑定是否会造成有房青年与无房青年的生育意愿的差异,已有研究尚未对此进行分析。最后,是否拥有城市住房是衡量居民城市融入度和主观幸福指数的重要指标[18]。

已有文献表明,居民社会幸福指数的提升对其生育意愿有显著的促增效应[19]。那么,青年人口的住房状况是否会通过主观幸福感对其生育意愿产生影响,有待进一步研究。

鉴于已有研究成果存在的不足,本文以青年人口的住房状况为研究的切入点,首先对住房状况影响青年人口生育意愿进行理论剖析并提出研究假设;其次利用中国综合社会调查CGSS(2010年、2012年、2013年、2015年和2017年)微观调查数据,构建混合截面数据对住房状况影响青年人口生育意愿的机制进行实证检验。

三、理论分析与研究假设

住房对青年人口生育意愿的影响可能因家庭住房状况的差异而存在多种机制。房价对青年人口生育意愿的影响也可能受住房状况的调节而产生异质性结果。

首先,住房是家庭的生活必需品,无论居住成本高低,家庭都需要一个居住场所。根据贝克尔的家庭经济学理论,孩子是家庭的正常商品,在家庭收入紧约束的条件下,正常商品的需求量与生活必需品支出之间呈负向关系,居住成本上涨对家庭生育孩子的数量存在挤出效应。房价对居住成本的影响与家庭的住房状况紧密相关,对无房家庭而言,房价上涨一方面会提高其租房成本支出,挤占家庭的生育投入,降低无房家庭的生育意愿;另一方面,房价上涨也会增加无房者的预期购房成本负担,降低无房者的生育意愿。

对有房家庭而言,已经发生的购房支出属于沉没成本,房价上涨不仅不会减少有房家庭的可支配收入,反而还会使有房家庭的房产增值,形成心理上的财富效应(仅有一套房产的家庭)和实际财富效应(拥有多套房产的家庭)。房价上涨的财富效应可能会通过增加有房家庭的可支配收入而提高其生育意愿。

其次,青年人口对子女未来发展成就的预期是影响青年人口生育意愿的重要因素[20]。青年人口对子女未来发展成就的预期取决于家庭能为子女提供的教育资源和医疗保障。当前中国户籍管制尚未全面放开,在住房产权与户籍绑定的现实背景下,城市住房所有权依然是青年人口获取城市公共服务的主要途径。青年人口拥有城市住房可以使其子女享受城市优质的公立教育资源和医疗保障,从而增强家庭对子女未来发展成就的信心[21]。

中国房地产市场发展的特征事实表明,家庭对子女未来发展成就的投资是造成教育和医疗资源丰富的大城市和优质学区地段的房价居高不下的重要原因[22]。因此,从住房被赋予的城市公共服务获取权属性来看,拥有城市住房的青年人口能够为子女提供更好的教育和医疗条件,从而具有更乐观的子女发展成就预期和更高的生育意愿。

最后,已有研究表明,主观幸福感对青年人口的生育意愿有显著的正向影响[23]。主观幸福感是人们对现实生活质量所做的情感认知和正面评价,住房状况对青年人口的主观幸福感有两个方面的影响。一方面,住房的居住属性能够为有房青年提供一个稳定的居住场所,同时“安居乐业”的传统思想加深了青年人口对自有住房的偏好。因此,拥有自有住房增强了青年人口对现实生活质量的情感认知,这也成为中国住房自有率高居世界第一的重要原因。

另一方面,在住房产权与城市户籍绑定的情况下,拥有自有住房的青年能够享受城市提供的公共服务,增强了有房青年的城市融入度和安全感。此外,户籍的取得也使有房青年获得了群体身份认同,来自外部身份认同的正向反馈进一步提高了有房青年人口的主观幸福感[24]。因此,住房所有权从内部和外部两个维度对青年人口主观幸福感的正向作用机制,可能会对有房青年的生育意愿产生促增效应。

根据以上的理论分析,本文提出四个有待验证的假设:

假设1:有房青年的生育意愿高于无房青年。

假设2:房价对青年人口生育意愿的影响受家庭住房状况的调节,房价上涨对无房青年的生育意愿产生促降效应,对有房青年的生育意愿产生促增效应。

假设3:公共服务可获得性对青年人口的生育意愿有促增效应,从住房被赋予的城市公共服务获取权属性来看,有房青年的生育意愿高于无房青年。

假设4:住房可能通过提高有房青年的主观幸福感而提高青年人口的生育意愿。

四、数据描述与变量说明

1.数据说明

本文使用的样本数据来源于2010年、2012年、2013年、2015年和2017年的中国综合社会调查(CGSS),该调查由中国人民大学中国调查与数据中心主持,调查数据覆盖了除港澳台地区的中国大陆31个省(市、自治区),具有全国代表性。

本文研究城市住房状况对青年人口生育意愿的影响,我们筛选了5次调查问卷中除新疆、西藏及海南之外,年龄在16~40周岁的适育青年人口且调查地点位于城市的被调查对象,构建混合截面数据。在剔除无效样本,并对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理以剔除极端值后,共计获得17456个有效样本。

2.变量定义

被解释变量青:年人口生育意愿。CGSS的社会态度模块中有如下问题:“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”我们将对该问题的回答中希望有2个及以上孩子的被调查对象赋值为1,表示高生育意愿,记为fert=1;将回答希望有1个及以下孩子的被调查对象赋值为0,表示低生育意愿,记为fert=0。

核心解释变量:住房状况。在CGSS的社会人口属性模块中有如下问题:“您现在这座房子的产权属于谁”,根据本文的研究需要,我们将回答“自己所有”“配偶所有”“子女所有”的调查对象视为拥有自有住房,记为house=1;将回答住房产权归“其他家人所有”“租来的”“其他情况”的调查对象视为无自有住房,记为house=0。

我们对回答住房产权归“父母所有”“配偶父母所有”的调查对象分为两类:(1)若被调查对象的家庭拥有两套以上住房,则将回答住房产权归“父母所有”“配偶父母所有”的调查对象视为拥有自有住房,记为house=1;(2)若被调查对象的家庭只拥有一套住房,则将回答住房产权归“父母所有”“配偶父母所有”的调查对象视为无自有住房,记为house=0。

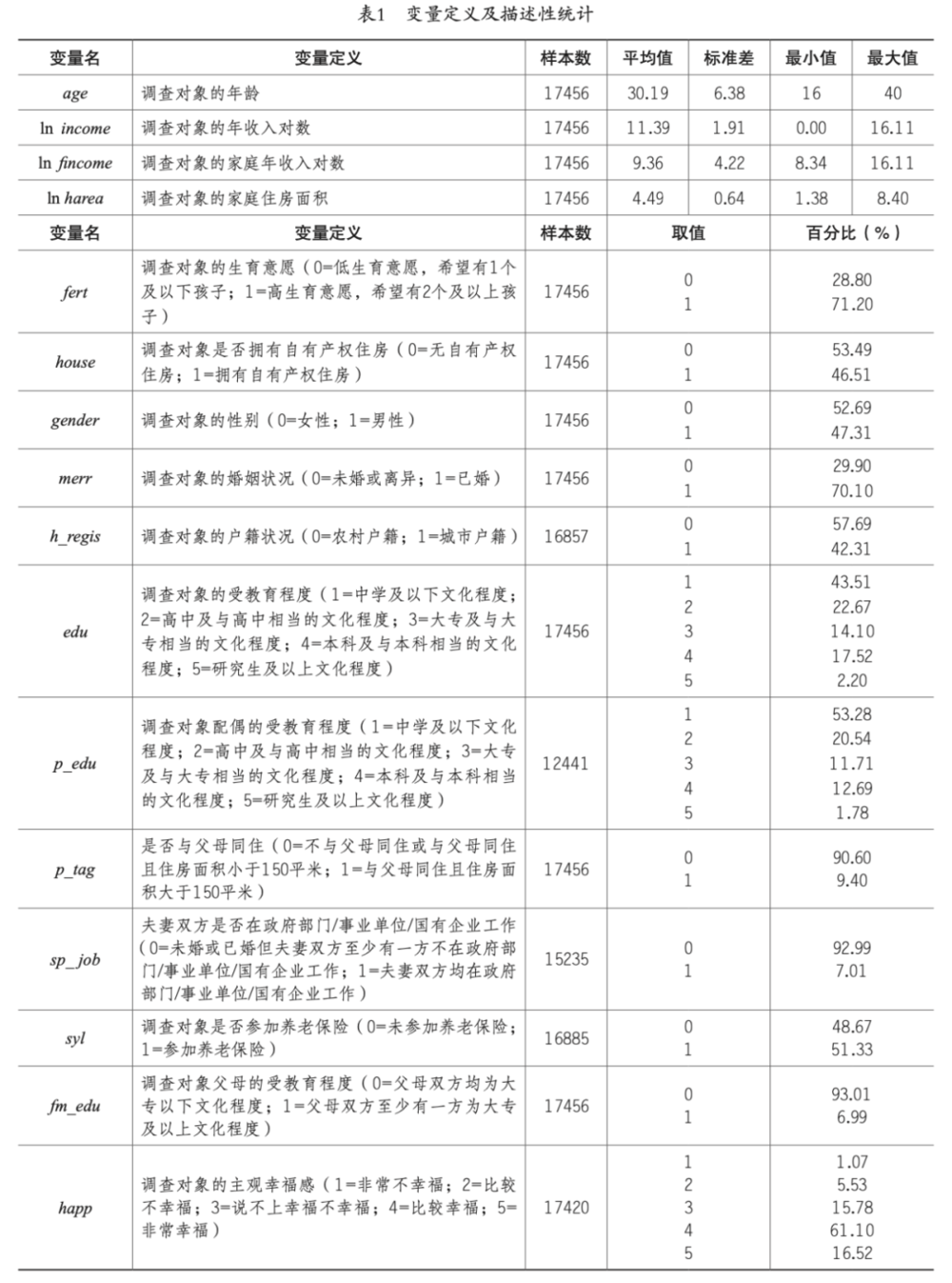

控制变量。借鉴已有的相关研究成果[25][26],本文进一步选取了被调查对象的年龄(age)、性别(gender)、个人收入(income)、婚姻状况(merr)、户籍状况(h_regis)、受教育程度(edu)、配偶受教育程度(p_edu)、是否与父母同住(p_tag)、工作单位性质(sp_job)、是否参加基本养老保险(syl)、家庭收入(fincome)、父母受教育程度(fm_edu)、主观幸福感(happ)、住房面积(harea)等14个可能影响青年人口生育意愿的指标作为控制变量。各变量的定义和描述性统计见表1。

五、实证分析

1.基准回归结果分析

由于本文的被解释变量和核心解释变量均为二分类变量,因此,我们构建Probit模型考察住房状况对青年人口生育意愿的影响。考虑到模型的控制变量数较多,为了消除多重共线性影响,我们首先使用逐步回归法剔除可能引起多重共线性的变量。

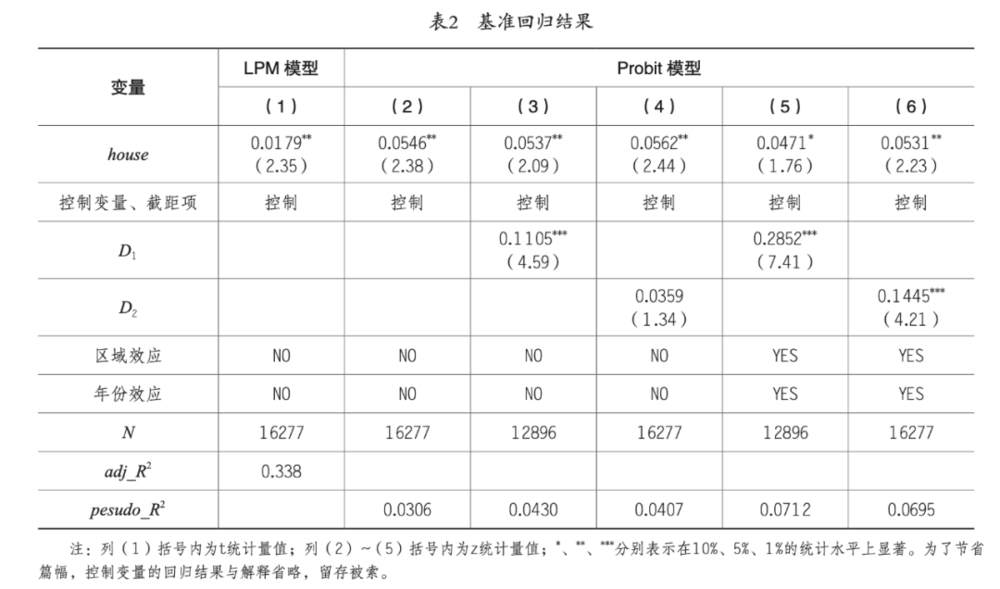

综合比较逐步回归结果,共有住房面积、家庭年收入、配偶受教育程度三个变量可能与其他变量存在比较严重的共线性问题,需要将其从模型中剔除。表2给出了剔除上述三个变量后的基准回归结果。表2中列(1)为LPM模型的回归结果;列(2)~(6)为Probit模型回归结果。其中列(2)为基准Probit模型回归结果;列(3)加入了虚拟变量D1;列(4)加入了虚拟变量D2;列(5)和列(6)为控制了区域和时间固定效应的回归结果。所有回归均采用稳健标准误估计。

从表2中列(1)~(6)的回归结果可以看出,住房状况对青年人口生育意愿有显著的正向影响。以Probit模型的回归结果为例,在5%的统计水平上,拥有城市自有产权住房青年的平均边际高生育意愿比没有自有产权住房青年高1.4%~2.0%。回归结果证实了假设1。

从“单独二孩”政策虚拟变量(D1)和“全面二孩”政策虚拟变量(D2)的回归结果可以看出,这两项政策的实施均显著提升了青年人口的高生育意愿。其原因可能是,在二孩政策放松后,原本没有高生育意愿的青年人口在周围人群的“生育示范效应”影响下由低生育意愿转向高生育意愿。但是,必须要认清的是,生育政策放松导致的青年人口生育意愿提高并不等于实际生育率的上升。要提高实际生育率,政府除了放松生育管制政策外,还应做好配套的生育支持政策。

2.房价的“挤出效应”和“财富效应”检验

根据前文的理论分析,房价对青年人口生育意愿的影响受青年人口住房状况的调节。已有研究主要考察当期的实际房价对居民生育意愿的影响,并不能体现房价动态变化的影响,同时也可能造成住房成本支出与生育决策的时间错配,影响估计结果的可信度[27]。因此,我们认为居民对房价的预期比当期的实际房价更适合作为对青年人口生育意愿产生“挤出效应”和“财富效应”的房价的代理指标。

本文假设青年人口对房价变动的预期遵循自适应预期原则,以CGSS调查问卷日期的后三年被调查对象所在省(市、自治区)的房价年均涨幅对数作为青年人口对房价变动预期的衡量指标。房价数据来自《中国房地产统计年鉴》。

由于中国农村住房交易市场尚未形成,农村产权住房的市场价格无法获取,因此本文主要考察城市住房价格变化对青年人口生育意愿的“挤出效应”和“财富效应”。

虽然本文筛选的调查对象的调查地点为城市,但调查对象包括在城市居住的农村青年流动人口、城市青年流动人口和城市本地青年三大类。当调查对象回答拥有自有产权住房时,可能包含了在城市工作的农村青年流动人口拥有农村产权住房的样本。由于农村产权住房的财富效应不明显,为简化分析,本文在检验住房的“财富效应”时剔除了拥有产权住房但户籍所在地为农村的样本。

各子样本的具体划分方式如下:检验房价上涨的“挤出效应”包括2个子样本,无自有产权住房且家庭房产数量为0套的子样本(Sample1);城市户籍且有自有产权住房且家庭房产数量为1套的子样本(Sample2)。

检验房价上涨的“财富效应”包括2个子样本,城市户籍且拥有自有产权住房且家庭房产数量为2套以上的子样本(Sample3);城市户籍且拥有自有产权住房且家庭房产数量为2套以上和城市户籍且无自有产权住房且家庭房产数量为0套的子样本,并且加入虚拟变量house1(house1=1,城市户籍且拥有自有产权住房且家庭房产数量为2套以上;house1=0,城市户籍且无自有产权住房且家庭房产数量为0套)与房价年均涨幅对数(lnhpavg)的交乘项(Sample4);全样本中,加入家庭是否炒房的虚拟变量s_hous(炒房,s_hous=1;不炒房,s_hous=0)与房价年均涨幅对数(lnhpavg)的交乘项(Sample5)。

为了避免交乘项引起的共线性问题,我们对交乘项中的连续变量进行了去中心化处理,下同。

表3中全样本、Sample1和Sample2的回归结果显示房价年均涨幅对全体青年人口、无自有产权住房且家庭房产数量为0套青年人口和城市户籍且有自有产权住房且家庭房产数量为1套青年人口的高生育意愿均在10%的统计水平以上显著为负,从影响强度上看,房价上涨对无房青年人口的高生育意愿的负向影响明显高于只有1套房产的青年人口。

这一结果表明,房价上涨对青年人口的高生育意愿存在挤出效应,并且房价上涨的挤出效应在无房青年中表现得最明显。对于只有1套房产的青年,房价上涨引致的心理上的财富效应并未增加其可支配收入,而房价上涨带来的物价水平的提高却减少了其实际可支配收入,从而使得房价上涨对只有1套房产的城市青年人口的高生育意愿产生了促降效应。

表3中Sample3的回归结果显示预期房价上涨对城市户籍且有自有产权住房且家庭有2套以上住房的青年人口的高生育意愿有正向影响,表明预期房产增值带来的住房财富效应对其高生育意愿有促增效应。Sample3回归结果的显著性水平较低,这可能与该子样本容量较小有关,为此,我们构造了Sample4以进一步识别住房的财富效应。

Sample4的回归结果显示,预期房价上涨在10%的统计水平上对青年人口的高生育意愿有负向影响,城市户籍且家庭有2套以上住房的青年人口的高生育意愿在10%统计水平上高于无房青年人口。值得注意的是,Sample4中交乘项(lnhpavg×housel)的回归结果在5%的显著水平上为正,这表明预期房价上涨越高,有2套以上住房的城市户籍青年人口的高生育意愿越高于无房的城市青年人口,从而证实了住房对青年人口生育意愿的财富效应仅存在于拥有2套以上城市住房的家庭中。

Sample5通过引入家庭是否炒房的虚拟变量与房价年均涨幅的交乘项进一步验证住房的财富效应,交乘项(lnhpavg×s_hous)的回归结果表明预期房价年均涨幅越大,炒房家庭相较于无房家庭的高生育意愿越高,回归结果在5%的统计水平上显著。

综上,表3的回归说明房价对青年人口生育意愿的影响受住房状况的调节,房价上涨对无城市住房和仅有1套城市住房的青年人口的高生育意愿存在挤出效应,对有2套以上城市住房的青年人口的高生育意愿存在财富效应,假设2得证。

3.住房的公共服务获取权属性对青年人口生育意愿的影响效应检验

根据本文的理论分析,城市住房产权具有的公共服务获取权属性能够提高拥有城市住房的青年人口的高生育意愿,本文的识别策略如下:

第一,子女的受教育环境是影响青年人口生育意愿的最重要公共服务,因此,本文采用各地区城市小学、初中和高中的人均国家财政性教育经费投入的对数(lninpedu)作为教育公共服务供给的代理指标,数据来自《中国教育经费统计年鉴》。第二,城市本地青年不需要通过购房便能享受所在城市的教育公共服务,只有城市青年流动人口才需要通过购房获取所在城市的教育资源。

因此,本文剔除城市本地青年样本,将剩余样本分为户籍所在地为农村的青年流动人口子样本和户籍所在地为城市的青年流动人口子样本,设置两个住房状况的虚拟变量house2(house2=1,户籍所在地为农村且拥有产权住房且家庭房产2套以上;house2=0,户籍所在地为农村且无产权住房且家庭房产0套)和house3(house3=1,户籍所在地为城市且拥有产权住房且家庭房产1套以上;house3=0,户籍所在地为城市且无产权住房且家庭房产0套),并引入了两个交乘项lninpedu×house2和lninpedu×house3以识别住房的公共服务获取权属性对青年人口生育意愿的影响。

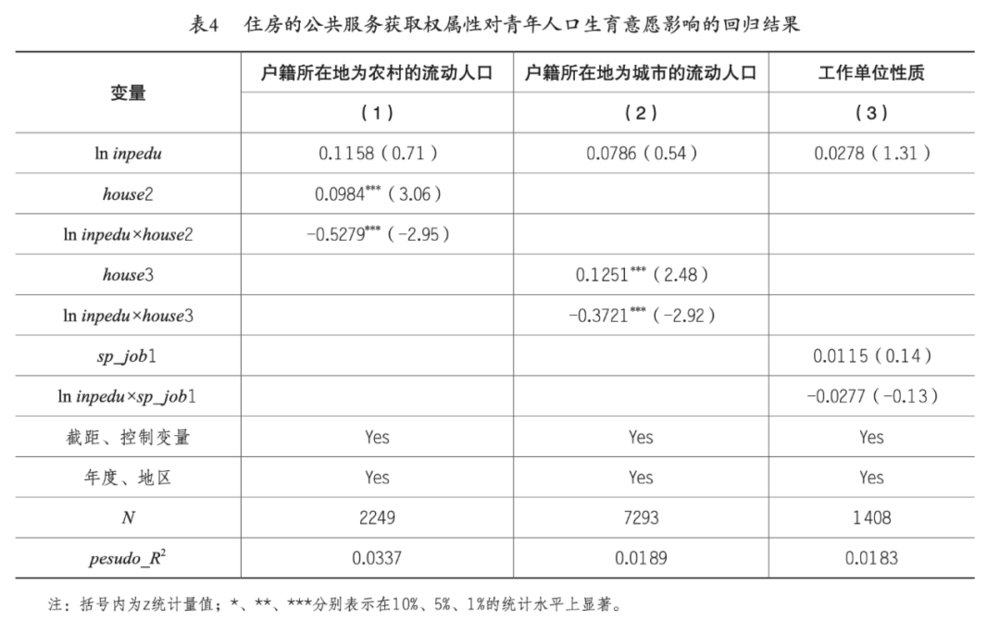

表4中列(1)和列(2)的回归结果显示,拥有城市住房的青年流动人口生育2个以上孩子的意愿在1%的统计水平上显著高于无城市住房的青年流动人口,与基准回归结果一致。教育公共服务供给对青年流动人口的高生育意愿有正向影响,但结果不显著,说明城市教育公共服务越充足,越能为青年流动人口的子女提供良好的教育环境,从而有助于提高青年流动人口的生育意愿,但是系数不显著也意味城市教育资源的供给尚未覆盖全部青年流动人口。

本文重点关注的是交乘项的回归结果,从表4可以看出,列(1)和列(2)的交乘项均在1%的统计水平上显著为负,表明城市教育经费投入越多,越能够降低有房青年流动人口与无房青年流动人口的高生育意愿差距,即住房状况与教育公共服务供给对青年流动人口高生育意愿的影响存在替代效应。

我们对此的解释是,由于住房是青年流动人口为其子女获取城市教育资源的主要途径,当城市教育公共服务供给越少时,无房青年流动人口越难以获得城市教育资源,从而拉大与有房青年流动人口的高生育意愿差距。反之,当城市增加教育公共服务供给,并将青年流动人口覆盖其中,使得青年流动人口不再需要通过购房亦能为其子女获取优质的教育资源时,住房的重要性随之降低,进而缩小了有房青年流动人口与无房青年流动人口之间高生育意愿的差距。

上述回归结果证实了在城市公共服务供给无法满足青年流动人口需求的约束下,住房的公共服务获取权属性提高了有房青年相对于无房青年的高生育意愿,假设3得证。

为了进一步识别公共服务获取权对青年人口高生育意愿的影响,我们将样本按照调查对象工作单位性质进行划分。我们认为国有部门存在的“隐性福利”使其员工即便在无产权住房的情况下,也比非国有部门工作人员更易获取城市的教育资源,因此国有部门员工可能比非国有部门员工有更高的生育意愿。

本文通过引用虚拟变量sp_job1(本人或配偶至少有一方在国有部门工作且无产权住房且家庭房产数量为0套,sp_job1=1;本人或配偶均不在国有部门工作且无产权住房且家庭房产数量为0套,sp_job1=0。将国有部门和非国有部门员工均限定为无自有产权住房且家庭产数量为0的目的是排除住房的公共服务获取权属性的干扰)和交乘项lninpedu×sp_job1对此进行识别。

表4中列(3)交乘项的回归结果为负,这表明工作单位性质的公共服务获取权能力与教育经费投入对高生育意愿的影响存在替代效应,即教育经费投入越多,教育公共服务供给越充足,越能缩小国有部门员工与非国有部门员工间的高生育意愿差距,反之则反是。

列(3)的回归结果证实了教育公共服务的可得性是影响青年人口高生育意愿的重要因素,将此结论扩展可知,当住房产权与教育资源可得性绑定时,显然不利于提升无房青年的生育意愿,这为假设3的成立提供了进一步的证据。

4.住房通过主观幸福感对青年人口生育意愿的影响机制检验

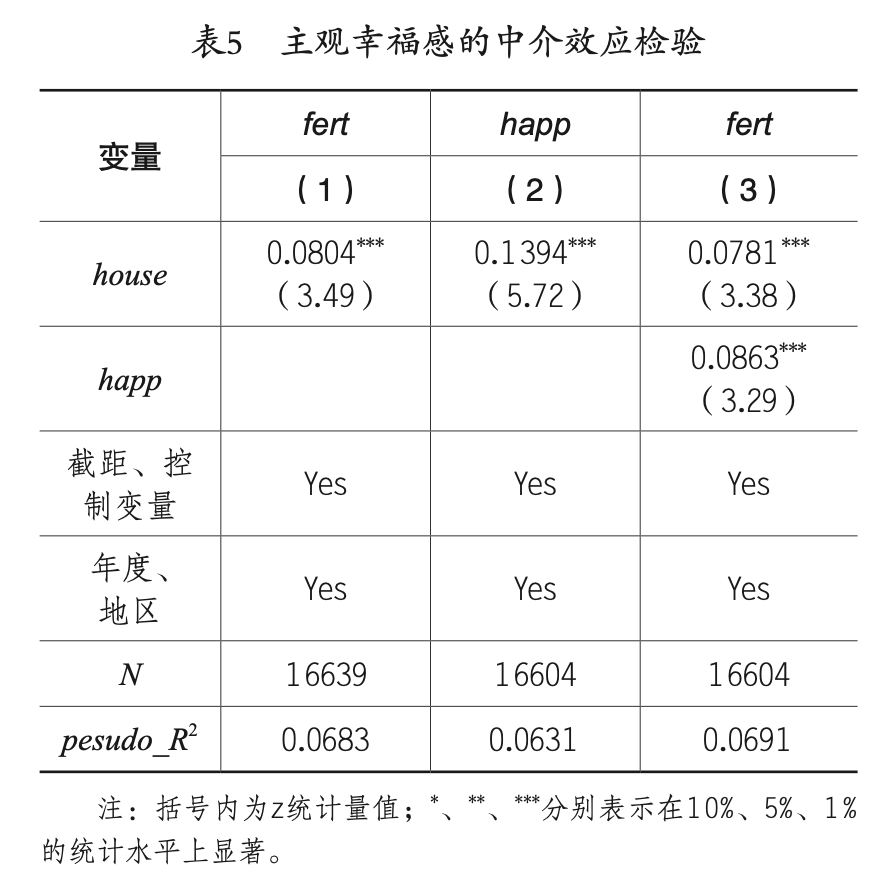

根据本文的理论分析,自住房可能通过提高有房青年的主观幸福感而提高青年人口的生育意愿。本部分采用中介效应模型对此进行检验。

从表5中还可以看出,在不控制中介变量的条件下,住房状况对青年人口的高生育意愿有显著的促增效应[列(1)],这与前文的估计结果是一致的。同时,住房状况对青年人口的主观幸福感具有显著的正向影响[列(2)]。在控制住房状况和青年人口主观幸福感后,住房状况对青年人口的高生育意愿影响大小有所下降,而且住房状况和主观幸福感对青年人口高生育意愿均具有显著的正向影响[列(3)]。

上述结果说明住房状况会通过增加青年人口的主观幸福感而对青年人口的高生育意愿产生促增效应。中介效应检验结果表明,拥有城市住房增强了有房青年的城市融入度、安全感和身份认同感,进而提高了有房青年的主观幸福感,导致有房青年生育2个以上孩子的意愿高于无房青年,假设4得证。

5.稳健性检验

为了降低内生性问题对实证回归结果的影响,本文采用两种方法对模型进行稳健性检验(为了节省篇幅,稳健性检验的技术细节和结果从略,留存备索)。

首先,本文以城市人均住宅用地供应面积对数作为青年人口住房状况的工具变量,使用两步法估计IV-Probit模型对前文的回归结果进行稳健性检验。结果表明,由于原模型忽略了内生性问题,使得原模型低估了住房状况对青年人口生育意愿的影响,高估了房价上涨的财富效应,低估了房价上涨的挤出效应。但是从IV-Probit模型主要变量的参数回归结果的方向与原模型一致,工具变量回归结果没有改变本文的主要结论,其结果与本文的研究结论一致。

其次,改变因变量度量方式与计量模型。在前文中,被解释变量用二值变量表示。在本部分中,我们直接使用调查对象愿意生育的孩子数量作为被解释变量,并采用受限因变量Tobit模型对此进行估计。为了避免内生性问题的干扰,仍以城市人均住宅用地供应面积对数作为青年人口住房状况的工具变量,并采用两步法估计IV-Tobit模型。结果表明,各主要变量的回归结果的显著性和参数估计结果的方向与IV-Probit模型的估计结果接近。上述结果与本文的研究结论一致,进一步说明了前文的回归结果是稳健的。

六、结论与政策建议

青年人口生育意愿是社会经济发展中多种因素共同作用的结果。住房作为青年人口一生中最重要的生活必需品,被赋予了广泛的经济和社会属性,不同住房状况决定了青年人口拥有的经济权利和社会公共服务获取权利的差异。深入分析中国情境下住房状况对青年人口生育意愿发挥作用的微观机理,对于政府制定合理的住房保障和公共服务供给政策,提高青年人口生育意愿,解决人口老龄化问题有重要意义。

本文通过理论分析,识别了住房状况对青年人口生育意愿的作用机制,在此基础上利用中国综合社会调查(CGSS)的微观数据进行验证,研究发现:

一是住房状况对青年人口生育意愿存在异质性影响,有房青年的高生育意愿高于无房青年。

二是房价对青年人口生育意愿的影响受住房状况的调节。房价上涨对无房青年和只有1套住房青年的高生育意愿存在挤出效应,对有2套以上住房青年的高生育意愿存在财富效应,但是由于拥有多套住房的青年人口在社会中占比较低,房价上涨的挤出效应高于财富效应。

三是城市住房具有的教育公共服务获取权属性造成拥有城市住房的青年流动人口的高生育意愿显著高于无城市住房的青年流动人口。增加城市教育公共服务的供给有助于缩小无房青年流动人口与有房青年流动人口之间的高生育意愿差距。

四是拥有城市住房能够提高青年人口的城市融入度、安全感和社会身份认同感,进而提高有房青年的主观幸福感。中介效应检验结果表明,住房对青年人口主观幸福感存在显著的正向影响,有助于提高有房青年的高生育意愿。

本文的研究结论具有以下政策含义:

一是坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”原则调控房地产市场,降低青年人口的购房成本,遏制高房价对青年人口生育意愿的挤出效应。

二是可以考虑通过对青年人口购房进行货币化补贴、税费减免和贷款利息优惠等多种举措,降低流动人口的购房成本对其生育支出的挤占。2018年实施的首套房贷抵扣个人所得税就是很好的政策实践。

三是在房地产市场以外,通过增加保障房、人才房等全产权或半产权政策性住房供给,将更多的符合条件的青年人口纳入住房保障范畴,解决青年人口融入城市的住房问题,实现居者有其屋。

四是增加城市公共服务供给,破除户籍制度造成的生育保障在青年流动人口与本地青年人口之间的非均等化现象,将更多青年流动人口的子女养育纳入城市公共服务保障体系,实现城市住房与公共服务获取权的分离,降低青年流动人口的生育成本支出。

参考文献:

[1]张樨樨 . 房价泡沫抑制了生育率复苏吗?—论生育率与房价的动态因果关系[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2021,53(2):164-175.

[2]Therese H Li,L Zhu W. The effect of China’s one-child family policy after 25 years[J]. New England Journal of Medicine,2005,353(11):1171-1176.

[3]Qi Y. A second child ?No,thank you! The impact of Chinese family planning policies on fertility decisions[eb/ol]. Scripps Senior Theses,http://scholarship.clare mont.edu/suripps.theses/926,2017.

[4]段继红,苏华山,张成 . 生育成本对二孩生育意愿的影响[J]. 当代财经,2020(1):17-26.

[5]Cai Y. China’s below-replacement fertility:Government policy or socioeconomic development[J]. Population and Development Review,2010,36(3):419-440.

[6]Wang T,Wang C,Zhou W,et al. Fertility intentions for a second child among urban working women with one child in Hunan province,China:A cross-sectional study[J]. Public Health,2019,173(8):21-28.

[7]Zhang Y,Luh Y-H. Grandparents’health and family fertility choice:Evidence from Taiwan[J]. China Economic Review,2018,51(10):294-308.

[8]Liu J,Lummaa V. Whether to have a second child or not ?An integrative approach to women’s reproductive decisionmaking in current China[J]. Evolution and Human Behavior,2019,40(2):194-203.

[9]宋德勇,刘章生,弓媛媛 . 房价上涨对城镇居民二孩生育意愿的影响[J]. 城市问题,2017(3):67-72.

[10]Murphy K,Simon C,Tamura R. Fertility decline,baby boom,and economic growth[J]. Journal of Human Capital, 2008,2(3):262-302.

[11]Simon C J,Tamura R. Do higher rents discourage fertility?Evidence from US cities. 1940-2000[J]. Regional Science and Urban Economics,2009,39(1):33-42.

[12]Yi J,Zhang J. The effect of house price on fertility:evidence from Hong Kong[J]. Economic Inquiry,2010(48):635-650.

[13]葛玉好,张雪梅 . 房价对家庭生育决策的影响[J]. 人口研究,2019,43(1):52-63.

[14]唐重振,何雅菲 . 住房负担与生育意愿:正向激励还是资源挤出[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,54(4):61-66.

[15]杨克文 . 高房价影响生育意愿吗?—基于房价与育龄女性生育意愿的经验分析[J]. 南方人口,2019,34(5):69-80.

[16]安勇,王拉娣 . 房地产财富效应的城市差异—以中国 35 个大中城市为例[J]. 城市问题,2016(2):65-71.

[17]邹一南 . 购房、城市福利与农民工落户意愿[J]. 人口与经济,2021(3):35-51.

[18]赵卫华,冯建斌 . 住房对农民工主观幸福感的影响分析—基于 CSS(2013)数据的实证研究[J]. 东北师大学报(哲学 社会科学版),2020(5):71-79.

[19]魏炜,林丽梅,卢海阳,等. 主观幸福感、公共教育满意度对居民二孩生育意愿的影响—基于 CGSS 实证分析[J]. 社 会发展研究,2019,6(3):120-134.

[20]Yang X J,Wen Q,Ma J,et al. Upward mobility and the demand for children:Evidence from China[J]. China Economic Review,2020,60(1):1-30.

[21]梁城城,王鹏 . 公共服务满意度如何影响生育意愿和二胎意愿—基于 CGSS 数据的实证研究[J]. 山西财经大学学报, 2019,41(2):1-15.

[22]王永超,王光宇,董丽晶 . 教育资本化背景下学区房溢价水平和价格空间集聚特征研究—以沈阳市中心城区为例[J]. 人口与发展,2020,26(1):108-117.

[23]黄秀女,郭圣莉 . 城乡差异视角下医疗保险的隐性福利估值及机制研究—基于 CGSS 主观幸福感数据的实证分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2018(6):93-103.

[24]赵奉军 . 城市让生活更美好—户籍身份变动与居民生活满意度[J]. 中国农村观察,2016(4):56-71.

[25]马良,方行明,雷震,等 . 独生子女性别会影响父母的二胎生育意愿吗?—基于中国综合社会调查(CGSS)数据的研 究[J]. 人口学刊,2016,38(6):17-26.

[26][27]胡佩,王洪卫 . 住房价格与生育推迟—来自 CGSS 微观数据的证据[J]. 财经研究,2020,46(4):79-93.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:李宝礼 邵帅