疾病背后不仅是患者身心的伤痛,更隐藏着经济体制与福利体系间巨大的矛盾。本文来自微信公众号:故乡与世界(ID:homeandworld),作者:今凡,编辑:调反唱唱,头图:水俣病正式确认63年周年纪念活动,来自:视觉中国

“你还比不上一只虫子!”

一位日本老人冲着中央政府的代表,环境大臣小池百合子,声色俱厉地吼道。大臣面无表情,只是频频点头,一边说“是”。老人继续追问:“做一只虫子也可以吗?真恶心!”另一位女士举起了自己的亲属遗像,要求大臣向逝者道歉:“你一点都不难过,你根本不知道他经历了什么。”

还有一位身体患有严重残疾的中年女士,手脚僵硬,脖子无法自控地歪向一边,张大了嘴巴,仿佛用尽了全身力气,才艰难地咬出一个个不太清晰的字词。“你们一直在逃避,请承认你们的过错。”

她患的是水俣病。这里是一场水俣病患者与环境大臣的见面会。水俣病是日本战后最大的公害病,被列为世界八大公害事件之一。患者们不仅饱受病痛之苦,还因为歧视与偏见遭受着精神上的折磨。2004年,这个由37名水俣病患者组成的诉讼团体,赢得了一场长达22年的官司。经过最高法院的判决,确定了国家和县政府对水俣病的发生和扩大负有责任,迫使内阁大臣站在患者及其家属的面前,郑重道歉。

自1956年发现第一个病例以来,水俣病所产生的纠纷事件至今没有完全解决。这场重大的公害病已经不仅仅是作为一种环保的议题来探讨,更是引发了人们对日本政治与社会发展等问题的反思。日本纪实文学作家柳田邦男在水俣病60周年特别节目中坦承:“这个国家有一种文化遗传,就是不愿面对失败。”政府对待社会重大事件时,责任分明十分暧昧,在原因调查和问题解决常常表现得十分怠慢,在最近的核电站问题、地震灾害问题同样如此。

要解释这种态度如何形成,或许我们可以从著名电影导演是枝裕和的一本书《云没有回答》找到方向。在这本书里,他以一个环境厅高级官员山内丰德的角度,从中央政府的内部审视了水俣病认定制度和福利政策的问题,为我们提供了一个较为隐秘的剖面,去观察水俣病事件带来的影响。

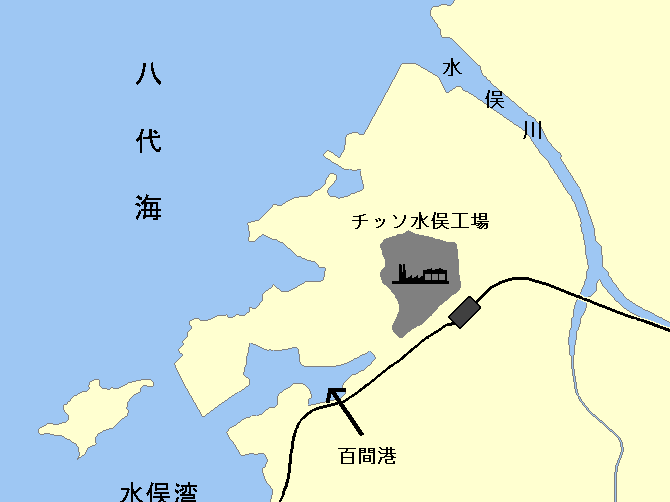

一个海滨小镇的剧变

水俣市位于日本九州岛熊本县的最南端,西临不知火海,是一座风光秀丽的海滨小镇。这里是日本“环境示范都市”之一,在2000年之后举办的日本环境首都竞赛中,曾五次夺得第一名。水俣湾是日本目前屈指可数的清洁海域之一,游客可以放心地下海游玩,不必有任何顾虑。

如果不是矗立在这里的各种纪念馆和慰灵碑,人们或许会忘记这里曾发生过的严重环境灾难。58公顷的填埋地之下,堆积着大量受到污染的淤泥,汞含量最高的地方,比一个正在开采的汞矿含量还要高一倍。慰灵碑上,刻有这样的碑文:“不知火海的所有灵魂,这样的悲剧不会再次发生,安息吧。”

水俣病慰灵纪念碑。

1956年3月,一位当地的船匠发现自己5岁的女儿开始说话含糊不清,走路摇摇晃晃,手脚麻痹,连筷子也拿不住。紧接着,多个家庭陆续曝出相似的病例,轻者手脚麻痹颤抖,运动失调,有的视野狭窄,听觉受损。重者卧床不起,失去意识,或神经失常,时而发生严重的痉挛、身体弯弓高叫,直至死亡。5月1日,水俣市保健所接到报告,一种原因不明的中枢神经疾病出现了。这一天,被认为是水俣病被发现的日子。从此,“水俣”二字与世界上最可怕的公害病之一,永远绑在了一起。

这种奇异的怪病一开始被怀疑是传染病,在当地发生了不小的恐慌。但这种猜想很快被医生学者否定。11月,熊本大学医学部推断致病原因是,某种重金属通过鱼贝类生物进入人体而引发中毒,同时,将怀疑目光投向当地的窒素工厂排出的废水。

患水俣病的儿童。©W. Eugene Smith

如果此时,这家工厂积极配合病因的调查,并停止作业。那么这场公害事件,将会控制在最小的范围。然而事实却恰好相反,企业不仅强势地表示不愿配合,还在暗中进行着各种各样的阻挠,让这起公害病进一步扩大。

这座化工厂属于窒素公司,于1908年在水俣市建立。窒素公司在20世纪前半叶,以迅猛的速度发展成为日本第三大制造商。二战时期,还成为了日本最大的民营军火生产商,继而进军朝鲜和中国,在中国山西、台湾、海南岛等,有着广阔的业务分布。

它是支撑水俣市经济和居民就业的支柱企业,其工会是该市最大的选举人群,对当地政治的影响力非常强势。研究水俣病历史的美国学者蒂莫西·乔治指出,水俣市实际上已经变成了窒素公司的内部殖民地,从一个原本以农耕捕鱼为主的小镇,被改造成了一个依靠窒素公司赖以为生的工业化城市。这里的绝大部分居民,都有亲戚在工厂工作,他们将公司的利益视为城市的核心。“当对水俣病患者的补偿可能会伤害公司利益的时候,许多市民宁愿选择帮助公司,以保卫他们的城市。”

外界并不知道,公司内部的一次实验已经证实了水俣病的病因与工厂废水有关。附属医院的一名医生用添加了工厂废水的食物喂给健康的猫。3个月后,他发现猫有了如水俣病相同的症状。当他把这份名为“猫400号”的实验报告递交上去时,却被命令停止研究。实验结果也被掩盖,直到10年后才公布于世。

熊本大学在缺乏样本的情况下,花费三年时间独立研究,直到1959年7月才最终推定出结论:致病源是工厂排放废水中的有机汞。之后,他们在水俣湾附近的淤泥中,检测到了汞含量严重超标,并且离废水排放口越近,汞含量越高。

因水俣病遭受了巨大损失的渔民,开始与工厂之间发生了多起暴力冲突,而水俣病患者也用静坐的方式向工厂表达抗议。最终,公司与一部分患者达成协议,同意支付一定的赔偿金。不过,“赔偿金”一词其实是媒体报道中的一种误用。在企业的书面协议里特别指出,这是一笔“抚恤金”。同时,还明确写道:“将来即使确定水俣病是由窒素公司的工厂排水引起,也不要求任何新的赔偿金……”

为了进一步平息舆论,窒素公司又声称安装了一个有效的净化系统。在竣工仪式上,公司总裁当场喝了一杯据说是经过净化后的废水,证明其对身体完全无害。但后来发现,净化器只是降低了水的污浊程度,对于溶解在废水中的有毒物质,完全没有去除的作用。

污染在继续,患者在增加,还有不少病人相继死去,但媒体不再报道,社会也渐渐忘记了水俣病。这场公害事件,正在悄悄地扩大影响。直到六年后,发生在新泻市的第二水俣病爆发,才让水俣病重新回到人们的视野。全国开始陆续兴起了各种各样的反公害运动。

在舆论的压力下,日本政府于1968年发表统一见解,认定窒素工厂废水中的甲基汞是引发水俣病的原因。于是,水俣病被认定为公害病。此时,距第一个病例发现已经过去了12年。水俣病的病因终于得到了确定,但水俣病事件并没有在此终结,而是开启了一系列漫长的诉讼纠纷。

一个高级官员的死亡

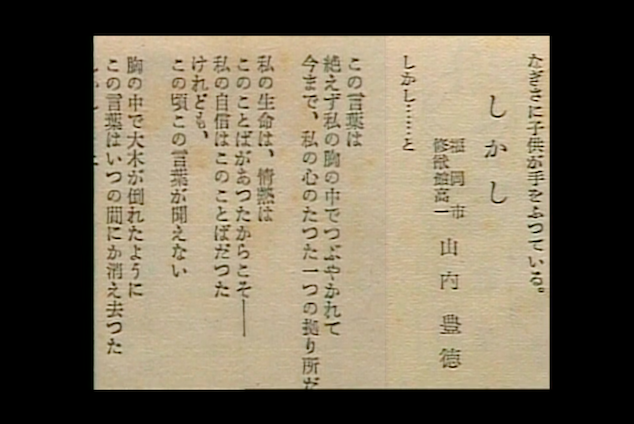

1990年12月,水俣病诉讼案正进行得如火如荼,一件意想不到的事情发生了。环境厅的一名高级官员,53岁的山内丰德,在家里上吊自尽。

在此之前,他正在处理水俣病诉讼案的庭外和解问题。距离水俣病首次被发现,已经过去了34年,诉讼案又发生了新的变化。之前诉讼的对象主要是排放废水的窒素公司。而此时,患者们除了窒素公司,还将国家和熊本县政府也列入了被告行列,希望东京地方法院裁定日本政府在水俣病事件的过失。对此,法院先向日本政府提出了庭外和解的劝告。但日本政府表示了拒绝。大量的指责声随之而来,并且都集中在了该诉讼案中代表政府的环境厅。

数月来,山内作为环境厅的对外发言人,一直在媒体和患者面前,为政府拒绝和解的立场进行辩护。他成了众矢之的,受到各方面的指责和批评。媒体纷纷采用了诸如“做人的良知值得怀疑”“难道让人等死吗”这样醒目的标题进行批判。而见面会上的患者们情绪更为激烈,指着山内骂道:“国家的态度,只能让人觉得要让我们等死。”“你现在还想说国家没有责任吗?”

这样的指责,自然是针对国家,或者说一个行政机构,但实际上直接接受情绪的却是山内个人。他无法忽视这些批评,内心的良知正在备受煎熬。

拒绝接受庭外和解,出自于政府内部的共同决定,这个决定的来源十分复杂。它既不是出自于环境厅最高长官的本意,也不是完全出自于环境厅。庭外和解意味着日本政府势必要承担一定的赔偿责任,并承认政府在水俣病事件上的过错。这不是一个小小的环境厅可以自主决定得了的。山内奔走于其他省厅进行协商,得到的回复无一例外都是“我们没有直接的责任”,并且对庭外和解表现出了非积极的态度。

对待重大社会事件,日本政府的责任向来极其暧昧。专攻水俣病的医学专家原田正纯曾总结过水俣病的三个责任:引发水俣病的责任,将水俣病的伤害进一步扩大的责任,疏忽懈怠救济的责任。这三方面,企业的责任已经由法院明确判定,而行政部门的责任却一直含糊不清。

1959年,山内刚入职的那一年,就曾目睹过政府的一次失责。政府对于病因是否与窒素工厂的废水排放有关,久久没有给出确定的见解,并且配合窒素工厂对于熊本大学调查的阻挠。

熊本大学原本想取样工厂废水进行研究,但工厂却以企业机密断然拒绝,要求必须得到通产省(负责工商业和贸易的部门)的批准。而通产省又以没有确切证据,不给大学批准。

之后,通产省又支持各种“非有机汞”的致病理论,如台风把杀虫剂和农药冲到海里导致鱼贝中毒的“台风论”,废弃炸弹腐烂后分解出化学毒物的“炸药说”,由于鱼类变质产生有毒氨的“有毒氨论”。都是为了将病因转至工厂废水之外。

以捕鱼为生的水俣市居民。©W. Eugene Smith

彼时,恰是日本大力推进工业发展的时代,通产省不愿意让水俣事件阻碍了日本经济高速发展的脚步。激烈的权力争夺在中央政府内部进行着。最终,站在企业立场上的通产省,不遗余力地亲手抹杀了早期解决水俣病的机会,使得污染继续进行了至少十年时间。

是枝裕和在书中愤怒地写道:“通产省在企业和御用学者的配合下,抹杀有机水银论的罪责无疑是十分严重的,然而,因省厅间的利益和力量角逐,自身的调查结论遭到不合理否定却无力反驳的厚生省的罪过同样重大。”

“他们所负的不是疏于行政指导的消极责任,而是作为经济增长的代价,对水俣病的发生视而不见,从而导致受害范围扩大的结局这一有意而为之的犯罪责任。”

而在救济方面的罪责,主要集中于水俣病认定的审查上。这个认定制度的问题,主要是基准非常严苛,并且极不合理,导致有大量申请救济的水俣病患者得不到认定。截至2021年7月底,水俣市申请认定的患者为2万2229人,而被认定的只有1790人,只占总数的8%。在未被认定的水俣病患者中,有许多是死了之后,经由医学院解剖才得以认定。这种不公平的认定制度,只能让人感觉到政府对于水俣病认定的态度,首要问题并非救济,而是控制损失。

对于政府的过失,山内并非不承认。只是所处职位让他必须站在政府的立场。他心中的委屈,也并非是拒绝和解这一决定违背了他的本意。据是枝裕和的说法,山内个人对庭外和解也不持赞成态度。“但是,他这一态度背后的真实想法,与国家拒绝救助患者的意图截然相反——司法不认定国家的加害责任,放弃判断而提出庭外和解这一灰色解决方案,难道不是不作为吗?不是太不负责任了吗?”

同样一个拒绝和解,背后的期待却是截然不同。多数官员期待的是拿法院当挡箭牌,得到一个驳回。而山内恐怕是希望得到一个判决。他在面对患者时,对拒绝和解的内容做了进一步解释:“原则上我们打算在收到法院判决书之后,参照我们的主张,对今后的应对措施做出判断。”

但这样一句不清不楚的话,反而引起了现场患者的一片斥责。据说,申诉结束后,山内追上了患者的委员长,鞠了一躬:“先生,请您理解。”

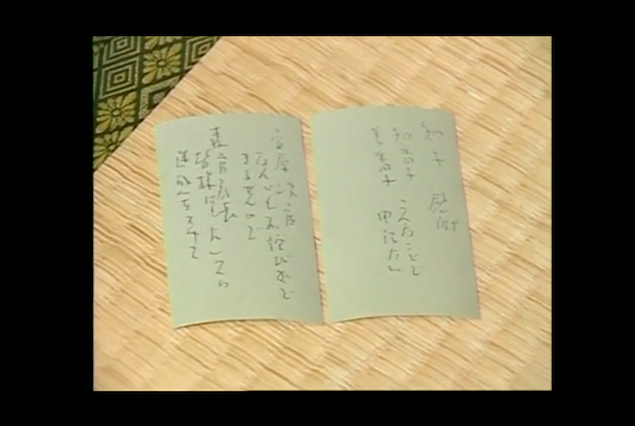

他曾经对妻子流露出自己的苦衷:“难办的不是外部,是内部。”那段时间里,山内经常熬夜,有时还住在单位连续工作。他和妻子提到身体不舒服:便血。心悸。

妻子关切地问他:“你的工作要干到这种程度,非得连命都搭上吗?”山内回答:“可是患者们说,他们要没命了。”

讽刺的是,为政府拒绝庭外和解不断辩解的山内,在去世5年后,即1995年,政府最终还是选择了庭外和解,并出台了一份针对没有得到水俣病认定的患者的最终解决方案。当时还在进行的11件诉讼中,10件原告均接受了该解决方案,并于次年陆续撤诉。

唯独剩下一个不接受和解的诉讼团体,即开头提到的那场“关西诉讼”。他们不接受和解,只希望通过法院的判决,让政府正式承认自己的过错。这场诉讼在2004年迎来胜利,如果山内此时还活着,不知道他能否放下所有负担,诚恳地向患者道歉呢。

一个理想时代的逝去

山内丰德曾经也经历过一个理想的行政时代。

他毕业于东京大学法学部,大学期间学习成绩取得了14个“优秀”,在高级公务员考试中名列第二。在日本中央政府中,负责财政和税收的大藏省、负责工商业和贸易的通产省都是人才集中、无数毕业生憧憬的大省。以他的成绩,进入这两个省也是毫不费力。但年轻的山内却选择了以救助社会弱者为目的的厚生省(即日本负责医疗卫生和社会保障的部门)。在工作之后,他曾经兴奋地向好友表达自己“找到了天职”。

进入1960年代,随着反公害运动的高涨,环保与福利工作也得到了空前的重视。山内凭借着优秀的才干,参与了许多重大福利工作。他曾热情满满地投入到“公害对策基本法”的制定,该基本法后来成为了社会重大问题的公害行政“圣经”。也曾想方设法为救助癫痫病患者而奔走,当他意识到在法律方面无计可施时,便挺身而出,开始了个人对患者的救助。

山内常常对妻子念叨,说自己不希望升迁,而是想回到一线,“在地方工作的那段时间是最快乐的”。他曾经被下派到埼玉县工作两年。为了推进当地的残疾人服务设施建设,山内不断追问当地知事(县长),寸步不让。“不能屈服于权力……要站在正义的一方,不是站在强势的一方。”他与同事谈话时说道。

1971年,在民众的呼声下,政府成立了环境厅。水俣病的认定基准得到过一次放宽的间隙,认定者数目急速增长。1971年以前获得认定的水俣病患者,只有100多人。而从1971年到1977年末,水俣病认定患者达到1180人。

是枝裕和评价:“当时,公害行政基于人的良心得到发展,至少是一个人们希望对其加以推进的理想时代。”很可惜的是,这个“理想时代”很快就消逝了。

1978年,环境厅再次发出新的通知,重新将水俣病患者的认定回到严苛的基准。他们的理由是出现了越来越多的“假患者”申请赔偿金事件。但根本的原因,其实在于政府的财政压力。石油危机之后,日本经济进入增长低迷期。许多企业希望能够减少公害对策的预算,同时,面对高额赔偿的窒素公司也在想办法避免破产。于是,他们借助经济团体和通产省向环境厅施压,打算抛弃水俣病在内的公害患者。

即使是在环境厅内部,也存在着严重的分裂。初始的500多名职员以及高级官员,来源于多个省厅。在官僚体制复杂的人际关系牵扯下,每个官员都希望将环境厅的行政朝着对自己出身省厅有利的方向发展。

水俣病认定基准的调整,导致大量病人得不到赔偿和补助。而遭到抛弃的不仅是水俣病患者,还有更多其他的社会弱势群体。从1984年起的五年间,仅东京一个区,为老人、单亲、重病等家庭提供的救济就从2500户减少到1400户。从而导致诸多自杀事件。

1987年1月,日本札幌一名女性被取消生活补贴后,活活饿死,留下三个孩子,无人照顾。次年11月,东京一名72岁独居男性因被取消生活补助而陷入困境,上吊自杀。同年12月,东京一名原酒吧女自焚身亡,留下一盘录音带,控诉自己遭受的不公。她因病体弱,无法外出工作,曾靠领取生活补助金度日。但福祉机构突然取消她的补助资格,理由是怀疑“应该有男人给你钱吧”,以及“我无法原谅不努力生活的人”。

水俣病患者。©Ishikawa Takeshi

此时,还没有走入电影界的是枝裕和,本想去报道被剥夺救助的自杀者。却突然被山内的自杀事件吸引了过去。这两场不同立场的自杀,仿佛又有着紧密的联系,足以展现那个残酷的“抛弃福利的时代”不同侧面。

采访山内夫人的过程中,他为这位满怀热情的理想主义官僚感到深深共情,在完成纪录片之外,还将山内丰德的一生编纂成书,于1992年出版。原名为《可是……某福祉高级官僚走向死亡的轨迹》,30年后更名为《云没有回答》,并被翻译为中文推出。这个略带诗意的新书名,恰是取自山内创作的一首诗。年轻的山内,曾经最大的理想是成为诗人或小说家。在他留下的笔记里,有一篇标有1953年的创作片段。

我心中的云说:“我越发不知自己要去哪里。我要去哪里?我在移动吗?奇怪的是,方才我还那么快乐,知道自己的愿望是什么,难道此刻却忘得一干二净了吗?不,不可能忘记。那么,是我的想法改变了吗?可是,昨天的我和今天的我不是完全相同的吗?”

……

云沉默不语。我孤独的心情一直在持续。

……

我孤独地走着,不由自主地笑了。

在是枝裕和看来,山内最终走向的结局是一种双重身份的撕扯,带来的深深折磨。他既是身处加害者一方的官僚,又是一个时代及制度体系下的受害者。“山内所遭遇的不幸,其本质并不在于职务问题,而是理想主义被现实主义所压垮这一当下整个时代所面临的问题,政府机关的人们不知究竟是否理解这一点。”

本文来自微信公众号:故乡与世界(ID:homeandworld),撰文:金凡,编辑:调反唱唱