本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:张雨薇,原文标题:《国家、社会与职业:青年村医行为嬗变的职业社会学研究》,头图来自:视觉中国

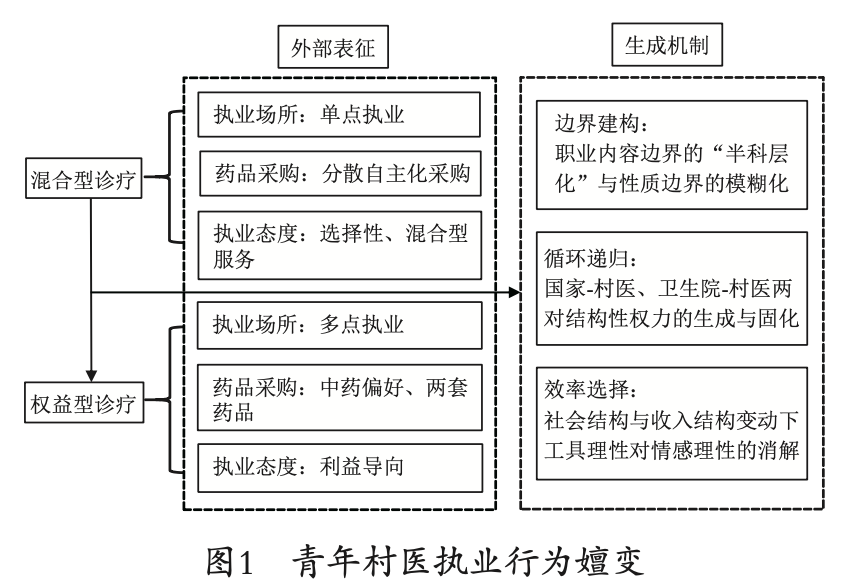

作为国家基层三级医疗卫生服务网络的“网底”,青年村医与医疗卫生治理现代化休戚相关。通过“边界建构-循环递归-效率选择”的职业生态系统框架,基于江西省兴国县的案例调研可知,肇始于以民生化、均等化为旨归的新一轮医药卫生体制改革,青年村医的执业行为正在从混合型诊疗向权益型诊疗转移:

这种变迁以执业场所的去乡村化、药品采购的复合化与执业态度的利益导向化为表征;以职业内容边界的“半科层化”与性质边界的模糊化、结构性权力的生成与固化以及工具理性对情感理性的消解为生成机制。

进一步思考发现,在带来基层“医疗上移”、卫生消解医疗等重大风险的同时,这一嬗变背后隐藏的是转型时期国家-社会-职业良性关系的断裂。

一、问题的提出

“良好之乡村卫生,可救国家倒悬之急;盖不仅能保障乡村居民之身体健康,并足以影响于吾辈之经济生活也。”[1]作为医疗卫生治理现代化的重要内容,农村医疗卫生事业发展随着国家“三农”、乡村振兴、健康扶贫等战略的提出与医疗卫生体制改革的日益深化得到进一步关注。

近年来,以民生化、均等化与公益化为旨归,国家通过《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等多项医疗卫生政策将“保基本、强基层、建机制”作为顶层设计[2],日渐强调全周期健康服务、公共卫生服务与基层医疗卫生人才培养的重要性[3]。与平均技术水平较低,正在逐步退出的老年村医相比,作为基层医疗卫生队伍中的骨干群体与中坚力量,青年村医的人员比例及流动性关乎医疗卫生体系建设质量。

新世纪以来,国家通过定向委培等政策倾斜不断优化乡村医生年龄结构,提高基层医师职业技术水平;在成就卓然的同时,一方面,青年村医依旧扎根难。全国层面,45岁以下的乡村医生在2017年占村医总数的42.4%,这一数字在2019年下降到34.6%[4];地方层面,甘肃省2020年5月离职的定向委培村医甚至达到251名。

另一方面,普惠公益性与政府主导型的基层医疗建设方向使得国家政策具有更多制度化的特性,而与集体时代紧密嵌入于熟人社会的赤脚医生不同,原子化更加明显的青年村医虽然依旧在一定程度上嵌入于乡村场域,但其受到当地资源禀赋、文化传统、地方性知识等多种因素的影响相对较弱,职业可替代性路径相对更多。因此当制度化建设作用于这一复杂性群体时,政策执行与政策效果之间的罅隙、医疗与卫生之间的断裂、国家-社会-职业间的脱节等新的问题更易产生。

社会结构既是行动者行为产生的前提,同时也是其制约因素[5]。在时代变迁的浪潮下,乡村场域青年医生的执业行为出现明显变化,梳理转型时期青年村医行为的嬗变轨迹,厘清其背后深层次的逻辑对实现公共卫生治理现代化与乡村振兴意义重大。

既有相关研究或是在宏观层面以旧农合时期赤脚医生职业发展逻辑、中西医间的政治博弈与卫生话语建构为抓手,追溯深描赤脚医生群体兴衰史[6][7][8];或是在中观上通过赤脚医生与青年村医的执业过程对比,探索医患之间由人际信任向制度信任的演化与变迁逻辑及其潜在隐患[9][10][11];或是在微观上研究医保支付方式、工作强度、付出-回报匹配等因素对乡村医生行为的影响,通过政策工具等理论探索其生成机制与解决之道等[12][13][14]。

在取得诸多成果的同时,其一,既有研究忽视了对青年村医群体的凝视,事实上,与即将退出的老村医相比,处于更加规范化、标准化与专业化建设下的青年村医是基层医疗卫生体系的当下与未来;其二,既有研究缺乏职业整体主义视角,对作为“行动舞台”的基层医疗卫生场域分析不足,忽视了对职业系统内部生态的研判;其三,关键行动者即青年村医能动性的发挥与策略性的应对成为被忽视的边疆,其行为选择与策略应对同样形塑着基层医疗卫生生态;其四,对于历史的阶段性过程性分析遮蔽了政策与制度的连续性影响,事实上,不单上一周期的政策会对下一周期形成影响,传统秩序、惯习与场域同样影响着行动者的实践与社会结构的再生产。

由此,立足于时空交互的职业生态系统的研究框架,研究旨在回答如下问题:新医改之后,青年村医的执业行为产生了何种变化?其表征如何,其产生机制如何?最后,基于研究结果分析国家应如何调整基层医疗卫生政策与制度建设以破解当前基层医疗卫生层面的风险与困境,进而优化基层医疗卫生生态,促进医疗卫生治理现代化,实现乡村振兴。

二、研究方法与理论框架

1. 研究方法

本研究基于历史文献、政策文本分析以及2018—2020年间传化慈善基金会“安心卫生室”建设项目。本文以江西省兴国县为田野地点,选择了F乡、G乡、C乡、S镇、Z镇的共20位45岁及以下的乡村医生进行半结构式访谈,访谈内容包括他们的职业经历、执业地点、药物使用等,并依据其现实情况进行了追踪调查。

此外,访谈对象还包括兴国县卫健委督查股等部门负责人、医保局工作人员、各乡镇卫生院院长与行政人员,主要访谈内容涉及部门日常工作具体内容、乡村医生管理具体措施及变迁、对乡村医生的评价与认知等情况;在村庄内部则主要访谈了青年村医所在村村两委、老村医与部分村民,收集了村落基本信息、该村医疗卫生史、村卫生室建设等具体信息,以及村民的家庭基本情况、就医行为、就医选择、医疗卫生费用等具体状况。

最后,研究还通过参与式观察对青年村医日常工作状况、医疗卫生事故以及其与卫生行政部门、乡镇卫生院、其他医疗卫生机构以及医药公司、医药代表等不同行动者之间的互动过程进行了田野资料收集。

想要从整体性视角出发剖析理解社会生活,作为一种“片面而深入的观察”的田野调查便必不可少,这种碎片化的剖析与深入性的观察能够进一步洞悉“个体的意义之网”及其日常生活实践[15]。因此相较于建基于理性选择等实证主义哲学之上的“大数据式分析”,针对常识世界与生活实践开展的碎片式、田野式的实地调研在社会科学研究中潜力非常。需要指出的是,本文仅聚焦于江西省兴国县的调研,因此结果对且仅对兴国县有解释意义。

2. 理论框架

本文的理论框架主要运用了职业生态系统理论。无论是功能学派“以知识服务于权力”、职业团体作为国家-社会间的反思地带的主张[16][17],还是围绕着艾利特·弗里德森“职业自主性”的争论[18],这一理论的核心关注均在于职业与国家的关系。对此,安德鲁·阿伯特强调职业的内部性,通过职业生态系统理论指出同一领域内存在着一个职业系统,彼此紧密相关的不同职业在这一系统中围绕自身工作内容展开互动,这种对特定工作内容“管辖权”的控制、调适与争夺贯穿生态系统发展的始终[19]。

以特伦斯·约翰逊为代表的学者则认为既有研究忽视了职业与外部主体的联系,主要从国家如何影响职业与职业如何进行政治参与两个层面强调国家与职业的关系。他们指出职业是一种生产-消费关系,客户与国家等外部主体对这种关系均产生影响并依照控制主体的不同划分了三种理想型,即职业占主导地位的学院式控制,消费者占主导地位的赞助式控制,由国家来决定职业之工作内容、工作对象的调节式控制等[20]。

在“强国家”的社会主义中国,绝对意义上职业的内部性并不存在,而当前对国家-职业关系的研究无论是国家如何影响职业还是职业如何影响国家均有失片面,由此刘思达延续了这一研究脉络,建构起“社会结构-时间机制-空间机制”的研究框架,将国家与职业视为两个互动的生态系统,同时着重强调职业在时间与空间两个维度的继替与变化[21]。

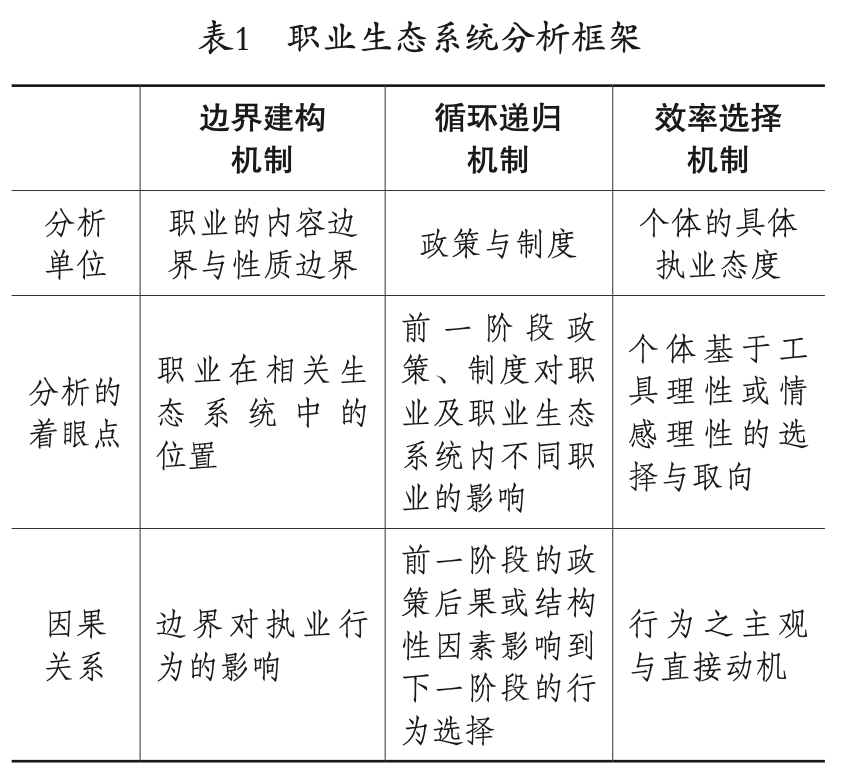

刘思达的研究框架很大程度上丰富了职业社会学的研究范式,然而在国家之外,社会同属于规制着职业生态系统的重要外部因素。因此文章在刘思达的研究基础上建构起“边界建构-循环递归-效率选择”的理论框架:

其一,当一种职业出现后,该职业系统中其他职业与国家便会展开对其边界的争夺与重构,在与系统内其他职业关于管辖权的冲突竞争中,职业确定了其内容与性质边界;

其二,前一发展阶段的正式制度与非正式制度带来了诸多非预期性后果,这些延续性后果同样能够作用于下一阶段的职业发展状况与个体行为选择;

其三,从经济学理性主义出发,对绩效的追求指引着组织结构建构与个体的行为实践[22],职业个体的行为选择同样受到理性逻辑的规制。

该框架对透析青年村医个体行为、理解基层医疗卫生更具说服力:一方面这种系统化的解释有助于较为全面地洞悉农村基层医疗卫生体系,同时动态、发展的视角亦有助于理解政策或制度的渐进性影响;另一方面该理论强调结构制约性同时也将主动性赋予行动者,这亦与安东尼·吉登斯提倡的结构的二重性相契合,进而强化了对村医行为变迁的解释力度。

三、行为嬗变:从混合型诊疗到权益型诊疗

青年村医执业行为的变迁肇始于国家新一轮医疗体制改革。作为异质性较强的职业群体,青年村医的具体执业行为存在较大差异,但在较大差异背后,这一职业群体在执业场所、药物选择、执业态度方面存在一定程度上的同质性变化。

1. 执业场所:从“定点执业”到多点执业

新医改之前,兴国县大部分青年村医或是在村执业(将村卫生室开在家中或租用沿用原大队医务室),或是将村卫生室转移到乡镇,姑且不论其合法性如何,青年村医的执业地点在这一时期是相对单一固定的;新医改之后,无论是原本在村抑或不在村执业的青年村医均开始逐步转移执业地点。这种转移仍旧以去乡村化为主要特征,以公卫消解医疗为主要后果,主要形式有二:

一是公卫在村、医疗不在村,即仅在村内卫生室完成国家基本公共卫生服务项目,不开展临床诊疗工作,看病问诊基本在开设于乡镇或县城的私人诊所进行;二是对执业地点做出时间上划分,即一边在公办村卫生室执业一边在开设在乡镇街道上的个体诊所执业,一般而言非圩日(农村集会日)或一周固定1~3天在村卫生室诊疗并完成公卫项目,其余时间在位于乡镇/县城的私人诊所或药房执业(少数同时兼职中国移动、棋牌室与茶楼等其他业务)。这一模式在C乡较为普遍,C乡10位青年村医中有7位均日常居住于乡镇,在公办卫生室工作时实行朝九晚五打卡制,下午5点“下班”后便会返回乡镇家中。

“2008年前后那几年村里人都跑完了,我看这也不行,那时候卫计委和村里也没管,这卫生室都是搞新农村的时候才建的,我2010年也就下来(乡镇)了,这是我媳妇他弟的房子,位置也还行就租给我们了。主要是这边人也多点,我媳妇又考到了中医证。我是每周都要自己开车上去(村卫生室)的,主要是村里人也不多了,又很远,这个烧油钱都是我自己掏的,谁给你报销啊。我是一星期就星期四晚上上去,周五晚上还回来,我家在这边嘛,你叫我一直待在上面也不现实,好多人都走了,就剩下十几户,你说我就卖药看病也没人啊。”

对于这部分异地执业、多点执业的村医,即便2004年《乡村医生从业管理条例》对乡村医生执业地点及其变更注册等均有明确规定,但出于地方实际,县卫健委医政科Z主任表示,在人才储备严重不足情况下取缔此类村医是不切实际的,事实上即便自2013年以来兴国县在所有空白村均建设了标准化卫生室,但目前仍有偏远村庄缺乏入驻村医,因此卫生局经商议采取“睁一只眼,闭一只眼”的折中方式,在适当罚款多点执业的青年村医之外,主要督促其依照规定对私人诊所进行整改并参加执业(助理)医师资格考试,尽量早日补全开办私人诊所的合法资格。

2. 药品选择:从自主化进购到变通性用药

新医改之前,青年村医享有药品自主采购权,能够依据自身需求与患者喜好进购并出售药物;新医改之后,这种自由分散的采购权被逐步收回。

起初兴国县卫健委要求作为新农合(城乡医保)定点医疗机构的村卫生室全额配备基药并以零差价进行销售;2016年后,江西省逐步放松了对基药配备比例的掌控,医保药品目录中非基本药物的配备比例被调整至30%~40%,但依然需要执行网上采购、零差率销售与现行医保报销政策[23]。对此,青年村医开始强化自身药物采购与使用的变通性:

一是采取“两套药品”的策略性应对方式,即在基药之外私下配置非基药并加价销售,医药公司也开始积极借助基药配送之机寻求与村卫生室的合作,以礼物赠送等方式开始强化其与村医之间的商业关系。显而易见地,私下配置非基药并加价销售是一种越轨行为,因此村医在平时往往将非基药锁在药柜中,这样便可有效应对上级进行检查,当村民前来问诊时若是其医保卡中90元门诊统筹刷完便可对其进行加价销售。兴国县受访的20位青年村医非基药配备的比例在50%~70%之间,其中大部分均坦承普药为私下配置。

二则是私下进购普药的同时另辟蹊径,在诊疗科目上从西医转向中西医结合,进行中医学习进修的同时增加配备药物中的中药比例。

“我是2004年卫校毕业来做村医的,以前是西医,这几年做中西医结合多,像去年主要是中药。你要说赚还是主要靠中药。西药对胃有刺激,中药温和,慢性病也主要吃中药,一盒补药赚十来块,中药能加上百分之五六十。二零零几年就一直有药厂的业务员来这里宣传,像国兴是可以免费给我们换的,就是你卖不完品种可以换,他们公司还有利好就是进够多少药可以免费去学技术。2016年我从国兴医药公司进了9000块的药今天还没卖完,那我金额达到了就去学过腰腿痛、肩周炎的针刀筋膜这些,都是公司去县里请医生教我们的。”

受访青年村医强调,在基药与零差价背景下,中药饮片等并未被列入目录同时也在零差价政策之外。目前中药加价区间为40%~45%,而90%的中药均为医保甲类产品,可享受门诊报销政策。即便中医药因其本身特质在制造、运输、储存等中间环节易受损失,以及中药材的时令性带来的价格波动使其成本相对较高,但其中利润依旧可见一斑。

3. 执业态度:从混合型导向到利益化导向

不同于深度嵌入乡村,在村执业、随叫随到、允许赊欠的老村医,执业地点逐渐复合化的青年村医在执业态度上日益呈现出制度化特征。

首先,在执业时间上,青年村医在多点执业前往往能够根据患者病情轻重与实际情况,为确有困难的村民提供有选择性的有偿上门服务;多点执业之后,青年村医全面实行定点上下班制度,不再提供上门服务与夜间出诊服务。部分村民对此多有意见,但兴国县既未实行村医24小时坐班制,乡镇卫生院与村医之间亦不存在聘任或雇佣关系,因此对此类投诉事件卫生院与卫健委均未予处理。

“是2019年底,有人上县里直接去卫健委投诉我,事就是这个事,有天晚上11点多了他给我打电话就是他老妈90岁了头晕胸闷血压高,叫我上门去看,但是那天我就是在镇上看诊的时间晚上肯定也在家里啊,这么晚了我白天开车都要半小时,晚上又是山路没有灯,我说你们有急病叫卫生院派救护车过来不是更快,我这上去了最后还是得叫救护车那不是耽误时间,他就不满意了。以前我在村里的话你就是再晚叫我肯定是会去的,救人命嘛,但现在像这种晚上打电话给我一般轻的话我就问他们有什么药,告诉他们吃剩下来的什么药,重的话就叫直接打电话叫卫生院急救车。”

其次,在临床用药层面,青年村医以利益为导向、以客户为中心而非基于专业性判断进行用药选择的倾向愈发明显。以抗生素使用为例,所有受访青年村医均表示知晓滥用抗生素的弊端,但在限输令与限抗令落地之前均未限制抗生素使用。

为了更加直观地了解村医抗生素使用情况,笔者于2018年6月抗菌药物临床应用分级管理政策执行前夕收集了一些村卫生室的处方进行分析,依照《三级综合医院医疗质量管理与控制指标》处方指标与通行公式考察青年村医抗生素使用状况,调查发现在2018年第二季度C乡三村332张处方单中使用抗生素的处方有219张,抗生素使用率为65.9%,与国家提出的50%之内使用标准、WHO提出的发展中国家40%~50%抗生素使用率标准有所差距;而在适用指征判断方面,青年村医一般并未通过药敏试验与体液检测,而是基于自身经验判断,一般体温超过37.5度或感冒超过3天就开始使用抗生素进行消炎,同时存在预防性使用抗生素现象,即在有外伤、牙疼的情况下口服抗生素以预防感染。

此外,加大使用量给药已经成为惯例,如在支气管炎给药层面,注射青霉素说明书中的给药标准被限定为成人肌内注射一日用量在80万到200万单位之间,但实际操作层面的用量高至400万单位,对此青年村医解释为节省病患时间、配合患者需求以及一次性“下个猛药”有利于更好控制住病情。《抗菌药物临床应用指导原则》出台15年、《抗菌药物临床应用管理办法》出台后6年,基层依旧遭遇着抗生素使用之伤害。

“你不用就是把人往外面推。挂水毕竟好得快,大家来都是要用的,你要是跟他们讲吃吃药好了他们一般也都是听听,有的还跟你生气,就是还是都会非让你用,你要是不用要么转头就走了去大药房了,现在大药房也这么多,你看我楼下就两家,要么这次就拿药下次就不会再来了,我这里离街上也不远,到时候人家都去街上的私人诊所去了。”

四、产生机制:边界建构、循环递归与效率选择

在新医改阶段,国家通过“保基本、强基层、建机制”的顶层设计在基层医疗卫生领域开始了以民生为导向,以公益性为旨归,以均等化为着眼点的改革,在这一进程中,村医职业边界被重新界定,伴随着其与卫生院结构性权力的进一步固化与工具理性对情感理性的进一步消解,青年村医的执业行为呈现出“医疗上移”、药品进购策略化、行为导向的利益化等权益型特质。

1. 边界建构:职业边界的“半科层化”

新医改以来,国家收紧了对村医职业边界的规制:将村卫生室吸纳为新农合(城乡居民医保)定点医疗机构,同时不断展开村卫生室药品使用与服务价格的标准化建设,将村医工作重心转移到公共卫生服务上来。随着基层医疗卫生事业公益性的逐步回归与科层权力的不断下移,在工作内容不断为科层任务挤压的同时,青年村医的职业内容与职业性质愈发呈现“半科层化”趋势。

在内容边界层面,作为基层医疗服务的一线供给者与医疗卫生政策执行的最后环节,乡村医生在健康扶贫、乡村一体化、家庭医生签约、基本药物零差价、国家公共卫生服务项目等政策安排不断下沉进程中承担了大量的行政任务。

本特·霍姆斯特伦的多任务委托代理模型指出,当面对多项任务时,任务绩效的可度量性与代理人的努力程度呈正相关关系,代理人倾向于为绩效可度量性较高的任务付出较高的努力[24]。从这一意义上讲,村医更加容易为可度量性较高、科层化特征更强的公卫项目付出时间与精力。

自2009年至今,公卫项目由9项增至14项,且其设计对项目对象、操作流程与具体指标等因素都有精细化、复杂化与标准化要求[25],一些建档类工作如居民健康档案、孕产妇档案等均要求重复填写上交存留至乡镇卫生院、村卫生室、受访对象等纸质文件多达10份,所涉工作繁复庞杂。

调研发现,即便并不似老村医般存在电脑使用、数据录入等限制因素,受访青年村医用于公卫十四项等行政任务的总时间依旧高达8.2小时(人·天),此消彼长之下,行政任务对临床医疗形成了明显挤压。

在性质边界层面,“公共服务供给者”“农民健康的守护人”等表述频繁见诸官方政策安排与话语宣传,国家亦提倡有条件的地方对乡村医生实行聘任制与政府购买公共服务。

表面而言,这种政策规划与制度安排似乎是回到了新中国成立初期“集体的雇员”之身份建构,但一方面这种非强制性的政策安排在地区经济发展差异性较强的现实情境中难以实现广覆盖。同时,在江西、贵州等一些经济欠发达地区,即便是聘任制下的村医其所获取的职业收入、社会保障与发展前景亦难以与同时期的乡村教师、兽医等职业群体相较,“人医不如兽医”仍旧普遍存在[26]。

另一方面在政府购买村医提供的公共卫生服务时,规范化、标准化与技术化的管理考核制度使得该职业蒙上了科层制色彩。调研发现兴国县等多县政府对村医进行规范化管理,包括上班打卡(8:30—12:00;14:30—17:30)、卫生室配摄像头、村医外出需写假条提交至卫计局、医疗事故险和医疗废物处理费的强制性购买,同时以专业化、权威化、精细化为特征的公卫十四项使得村医需要面对来自乡镇卫生院、卫健委与医保局等单位的繁复考核。伴随着庞杂的制度设计、繁复的内容规制与农民身份的保持,乡村医生在非正式吸纳之下开始了职业的“半科层化”进程。

概而言之,在职业内容边界与性质边界双重挤压之下,系统内外成员收益与系统边际效益均无显著增加,甚至伴随着庞杂繁复的科层任务下移与效用递减,青年村医的临床诊疗功能在一定程度上遭遇排斥,农村地区医疗卫生服务的基本保障功能面临弱化风险,这种“有汲取无控制”的发展使得农村基层医疗卫生治理深陷形式化之困局[27]。

2. 循环递归:结构性权力的生成与固化

罗纳德·伯特在结构洞理论中指出,当网络中的其他行动者间彼此建立联系之时即为冗余产生之处,而社会网络中没有冗余的地方即为结构洞,行动者一旦占据结构洞就意味着掌控到更多的资源与利益[28];英戈尔德·卡琳在研究政策执行时发展出“制度性权力”(institution power)和“结构性权力”(structural power)概念,前者指源自行政任命的正式权力,后者实质上属于非正式权力,行动者通过其在网络结构中的优势地位进而获取[29]。

转型时期作为基层医疗卫生系统中的重要行动者,乡镇卫生院与青年村医均占据着重要结构洞位置,其结构性权力均处于不断固化与异化的实践进程中。

就乡镇卫生院而言,基于其层级地位与专业优势,在与青年村医的互动中乡镇卫生院的结构性权力得到进一步固化。改革开放之后,在同样自负盈亏的经营模式下,二者在门诊业务上是竞争关系。然而,肇始于1981年,兴盛于20世纪80年代的乡村一体化管理政策昭示出国家希望由乡镇卫生院来规范基层医疗卫生服务市场的发展理念,2010年后国家又正式赋予乡镇卫生院管理乡村医生的权力,这种行政上的从属与业务上的竞争并存的矛盾关系延续至今,并在新医改之后逐步强化。

以公卫项目为例,在公卫任务分配与管理方面,国家规定目前乡镇卫生院与村医依照6∶4的比例承担公共卫生服务十四项,并由乡镇卫生院承担对后者具体业务、项目责任与工作情况的指导;在经费拨付与绩效考核方面,由乡镇卫生院按照“多劳多得、优劳优酬”原则依据当地具体情况、村医服务数量与质量来确定政府购买服务的支付标准。这种较大的自由裁量权使得乡镇卫生院在其管办合一地位进一步固化的当下占据着与青年村医相比的绝对优势[30]。

调研发现,20位兴国县受访青年村医拿到的2019年公卫补助总额均低于实际上应当按照服务人口数拨付的资金额,最大差额甚至达到2.1万元。补助发放的额度问题、延迟性问题与绩效考核的不透明性、付出与回报间的失衡与断裂使村医的工作倦怠感更易滋生,进而对其工作效率、身心健康与工作成效造成影响[31]。

在此之外,医保政策本身及其非正式运作进一步加剧了这种不平等。兴国县城乡居民医保个人账户中的门诊统筹基金为90元每年,每次门诊限额不超过45元(包括固定诊疗费9元),这部分金额用完之后的诊疗费用全部由村民个人承担。然而乡镇卫生院能够通过小病大治、挂床住院、移花接木等“技术性操作”与非正式手段为患者报销超出门诊统筹的自付金额,青年村医则限于村卫生室有且仅有门诊业务的制度安排并无操作空间。

另外,2018年后江西省慢性病患者与精准扶贫户在乡镇卫生院就诊均享受先看病后结算,报销比例大于等于90%等优惠政策。这些政策的倾斜规定与非正式执行过程无疑便是对青年村医双重排斥的生成过程。

就青年村医而言,村医职业在设立之初的卫生政治惯性使得国家接续起其作为公共卫生服务供给者的角色与功能,伴随着行政任务的下移,青年村医的结构性权力开始增强。

处于县-乡-村三级医疗卫生体系中的最末端,青年村医是最为直接地面向农村居民的一线医疗卫生人员。县卫生行政机构与村社需要依靠年轻力壮的青年村医完成上级行政任务—作为精准扶贫的重要内容之一,在健康扶贫通过严格的目标责任制、精细化的指标考核制成为政治任务的当下,卫生行政部门与村庄一方面需要依靠青年村医填补卫生空白村并完成随访、建档等扶贫任务,另一方面医师坐诊或巡诊制度、家医以及慢病贫困户签约率以及标准化村卫生室建设等被纳入贫困村考核指标体系之中,由此青年村医的结构性权力在新医改之后亦得以延续与增强。

概而言之,在乡镇卫生院结构性权力不断固化与异化的当下,青年村医以消极诊疗作为“弱者的反抗”与替代性策略选择,然而这并不意味着他们完全丧失了作为关键行动者的能动性—借助精准扶贫、公共卫生等行政任务下移过程中进一步增强的结构性权力,这一群体同样获得了多点行医、违规进药、普药加价的“暂时合法性”。

3. 效率选择:工具理性消解情感理性

在迅速变迁的社会进程中,传统的社会联系为社会高度分工下不断强化的异质性所损害,新的社会联系与有机团结一时又难以建立,在不断生成的区隔与冲突之下,个人与社会的联结出现困难[32]。

新医改以来,国家力图通过标准化村卫生室建设、公卫项目、乡村一体化等政策重新将乡村医生吸纳到基层医疗卫生体系中;然而这种新的联结方式在乡村社会结构剧变的背景下带来了收入结构的变动,伴随着村社的日渐衰微,乡村社会结构与职业收入结构开始变动,青年村医的情感理性在执业谋生进程中日益为工具理性所消解。

在社会结构层面,与经历过红色赤医时代的老村医相比,青年村医受乡土社会规制的程度正在日益减弱。乡村场域的存续使得老村医的临床诊疗行为在处于职业伦理与道德规制之下的同时,很大程度上亦受到村庄熟人社会中人情关系的形塑、规训与滋养[33]。

事实上,生于斯长于斯的老村医是具备一定医疗卫生技能的我群之成员,村民在师长、父权关系下的患者身份之外更多地具备同宗同族等源于熟人社会的乡土性身份符号。是以在村社这一相对封闭的以亲缘、地缘为主的关系网络中,在更高的认同感、信任感与道义期待之下,老村医不但需要全面了解掌握乡村场域内相对稳定的病人群体的基本情况,更需要满足物质短缺、生计水平较低的熟人群体的上门诊疗、医药费赊欠等实际需求。

随着现代化进程的不断推进,这种源于乡土社会的关系规制与道义压力正在逐渐减弱。对青年村医而言,他们或是生于乡村但求学在外,或是作为定向委培计划的乙方被分配派遣至并非自身家乡的村落,与患者亲缘关系较为淡薄,因此患者对其的道义期待相对更弱,专业期待则相对较高。从这一意义上讲,青年村医与患者之间的信任关系更多的是人际信任与制度信任的叠加,其执业过程中工具理性因素多,情感理性因素少。

在收入结构层面,新医改之前,在村执业的医师收入多来自药品差价与业务收入,来自政府或集体的收入几近于无[34];然而新医改以来,随着国家对村医职业的政策收紧,青年村医收入结构业已改变,目前主要由诊疗收入、村医补助、基本公共卫生服务补助、国家基本药物制度补助构成。这种结构变动带来了收入下降等不良后果:

20位受访青年村医在2015年左右的年均收入达到3.8万元,到基药、零差价等制度实施之后的2020年,这一数字下降至2.9万元。

究其原因,一方面,村医的执业地点被限制为村卫生室,依据规定,村医只能在村庄中的村卫生室定点执业,但在教育上移、大量人口外出务工等乡村日益空心化的客观情境下,全天候地在村定点执业意味着收入的下降;另一方面,兴国县依据国家规定将村卫生室所有诊疗费用合并为每人9元,并在2018年后开始严格查处静脉输液。

此外,2012年兴国县依照江西省出台村医队伍建设相关文件,规定公办的基层医疗卫生机构包括村卫生室应百分百配置基药并执行零差价的销售,同时为村医下发3000元的基药补助,但这部分基药补助并非全额发放,而是由乡镇卫生院依据村医进购基药额度进行发放。

以G乡为例,卫生院规定每个季度村医基药进购金额达到1100元才能全额领取每年3000元的基药补助,未达到金额按层级减扣基药补助。在这一制度安排下,甚至有一名受访青年村医只能拿到30~40元的基药补助,远远无法弥补其原本的普药销售收入。

概而言之,在社会结构日益松散、收入水平明显下降的现实情境下,出于生存之忧与发展之惑,部分青年村医开始以经济利益作为执业的首要目标,在更多地使用中药并加价出售的同时,私自采购非基药并加价出售这一策略性行为开始普遍出现;同时部分青年村医由于自身资源不足、所在村常住人口稀少等原因无法通过互换扭转经济层面的劣势,因此在自保导向下采取了放弃医疗仅从事公卫、多元兼业以及公卫项目形式化等应对策略。

五、总结与再思考:国家、社会与职业

习近平总书记强调,人民健康是社会文明进步的基础,是民族昌盛和国家富强的重要标志。作为基层医疗卫生建设的中坚力量,青年村医在转型时期发生了执业行为的诸多变迁,其背后展现的是医疗卫生领域从传统到现代、后现代的社会转型过程。这一过程中,人类疾病谱系变动、医疗技术发展与人民健康需求的逐渐提升诚然重要,但不可忽视的是国家与社会角色的持续性介入。

中华人民共和国成立之初,国家、社会与职业间的紧密关联与良性协同使得老村医的执业行为呈现积极型样态;1980年后,国家、社会与医生职业之间呈现出彼此脱嵌的松散样态,这种自由、松散的联结形式使得这一时期进入基层医疗卫生市场的青年村医呈现出逐利与乡土逻辑兼备的混合型诊疗特征;新世纪以来,来自国家的非均衡性政策安排及执行路径与来自社会的结构性变动使得基层医师职业生态系统中的平衡被打破,青年村医由此基于自身资源禀赋采取了种种权益性应对举措。

对于当前青年村医执业现状的思考不应当仅仅停留在权益型诊疗如何可能层面,而是应在此基础上更进一步地思考该情境为何可能。深入思考发现,其背后是国家医疗卫生政策在农村基层地区的单向度转型,以及弥合医疗卫生领域的城乡二元制度实践遭遇发展主义时产生的断裂式结构性困境。

新医改以来,国家逐渐在城乡融合基础上以“全民健康”“健康均等化”为旨归,将卫生关口不断前移,从治病导向向保健导向转移的同时开始注重城乡卫生公平问题。然而,在农村基层地区,以公卫十四项、基药制度、医保门诊统筹等为代表的各项限制性筹资与服务政策及其执行过程逐渐使得国家、社会与职业的关系失衡成为突出矛盾。

首先,国家政策安排、行政下移等直接干预使得青年村医处于职业内容边界“半科层化”与性质边界模糊化困境;其次,代表着传统、惯习的社会力量—村庄、村民与青年村医之间联系愈弱,后者日益“悬浮”于乡村社会;最后,借由国家对基层医疗卫生职业系统的非均衡式干预与管辖权的外生型“合界”,乡镇卫生院实现了对青年村医的权力偏移与双重排斥,而作为关键行动者,青年村医通过结构性权力的生成与固化获得了权益型诊疗的暂时合法性,由此开启了其“去职业化”进程。

这种基层卫生消解医疗与青年村医的去职业化风险是否能够完全归咎于国家干预?答案是否定的。

一些医疗卫生服务具有公共物品或集体物品属性,信息不对称、就医环境、地理区位等因素容易滋生垄断性竞争;基于改革开放以来医疗卫生领域市场不足与市场失灵的现象,国家干预是必不可少的;同时也应意识到,国家与市场之间长久二元对立的论调似乎限制了医疗卫生事业治理的想象力,事实上无论是传统因素—熟人社会中的乡土信任机制还是二战后西方社会专业化、制度化与理性化的发展经验均表明,医疗卫生领域内行动者的多元化、筹资机制、组织与治理制度之间互相影响的复合性使得医疗卫生市场更加错综复杂,因此其治理体系不应仅局限于国家与市场,如何整合作为传统因素的乡村社会与作为专业主义代表的医学职业,实现国家、社会与职业之协同共治是下一步应当重点探索的解决之道[35]。

不同于以博弈与竞争为表征的市场治理,国家治理以行政命令与控制为特征,社会治理强调“信任与守诺”,即关系密切的个体围绕着承认与遵守共同价值规范的一系列活动,社群治理则强调合理赋权于建基于专业主义之上的医学共同体,促进医生群体的积极发声[36]。

国家应如何在政策干预层面重新审视基层地区医疗与卫生之间的平衡性,在职业建设层面吸纳后现代理论中的社群共治机制,在社会层面重新激发并整合村社力量,进而实现国家-社会-职业的有机整合,维持基层地区医师职业生态系统的稳定有序运行是下一步医改进程中促进青年村医执业标准化、合理化,实现基层医疗卫生治理良性、可持续运转的重要命题。

参考文献:

[1]李延安 . 中国乡村卫生问题[M]. 上海:商务印书馆,1935:3-4.

[2]中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见[EB/OL]. (2009).http://www. gov. cn/test/2009-04/08/ content_1280069. html.

[3]邵德兴 . 医疗卫生公益性嬗变析论—以改革开放以来农村基层医疗卫生政策变迁为例[J]. 浙江社会科学,2015(8):69-75+158.

[4]国家卫生健康委员会 . 中国卫生健康统计年鉴[M]. 北京:中国协和医科大学出版社,2020:55-57.

[5]Anthony Giddens. The Constitution of Society[M]. Berkeley:University of California Press,1986:75-89.

[6]李海红 . 赤脚医生与中国乡土社会研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2015:11.

[7]杨念群 . 再造“病人”—中西医冲突下的空间政治:1832—1985[M]. 北京:中国人民大学出版社,2006:9-12.

[8]李德成 . 新中国前 30 年农村基层卫生人员培养模式探究[J]. 当代中国史研究,2010,17(2):66-73+126.

[9]房莉杰,梁小云,金承刚 . 乡村社会转型时期的医患信任—以我国中部地区两村为例[J]. 社会学研究 . 2013,28(2):55-77+243.

[10]张溪婷,王晓燕,彭迎春,等. 基于村民视角的村级医患信任现状及影响因素探讨[J]. 中国医学伦理学,2015,28(3):349-352.

[11]景军,黄鹏程 . 医患关系对农村抗生素滥用的作用:以五个乡村诊所为例[J]. 贵州民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(3):45-53.

[12]包国宪,刘宁. 医保支付方式与乡村医生行为[J]. 南方经济,2019(9):19-34.

[13]杨晓婷,廖睿力,毕怡琳 . “目标偏差”与“工具偏差”:乡村医生长效发展机制探究[J]. 中国农村观察,2021(4):90-106.

[14]马强,韩亚蓉 . 农村基层医务人员离职倾向因素研究[J]. 南通大学学报(社会科学版),2021,37(2):79-88.

[15]Vanderveer P. The value of comparison[C/OL]. Rochester:HAU-Morgan Lectures Initiative. 2013:4-7. https:// www. haujournal. org/vanderVeer_TheValueOfComparison_LHML_Transcript. pdf.

[16]Parsons Talcott. Illness and the Role of the Physician:A Sociological Per spective[J]. American Journal of Orthopsychiatry,1951(2):452-490.

[17]Durkheim Emile. Professional Ethics and Civic Morals[M]. London:London and New York:Routledge,1983:99.

[18]Freidson Eliot. Professionalism,the Third Logic[M]. chicago:Unilersity of chicago press,2001:101-123.

[19]Andrew Abbott. Status and Status Strain in the Professions[J]. American Journal of Sociology,1981(86):819-835.

[20]Johnson Terence. Professions and Power[M]. London:MacMillan,1972:67.

[21]Sida Liu. Client Influence and the Contingency of Professionalism:The Work of Elite Corporate Lawyers in China[J]. Law & Society Review,2006(4):751-781.

[22]李路路,朱斌 . 效率逻辑还是合法性逻辑?—现代企业制度在中国私营企业中扩散的社会学解释[J]. 社会学评论, 2014,2(2):3-18.

[23]江西省卫生健康委员会 . 关于印发《江西省医疗机构基本药物配备使用管理规定》的通知[EB/OL](2016).http:// hc.jiangxi.gov.cn/art/2016/7/22/art_38161_2375124.html.

[24]Holmstrom B,Milgrom P. Multitask principal-agent analyses:incentive contracts,asset ownership,and job design[J]. Journal of law economics & organization,1991(7): 24-52.

[25]渠敬东 . 项目制 : 一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113-130+207.

[26]张雨薇,武晋.乡村医生职业嵌入的内卷化困境与治理路径[J].中国农业大学学报(社会科学版),2021,38(2):60-72.

[27]赵黎 . 发展还是内卷?—农村基层医疗卫生体制改革与变迁[J].中国农村观察,2018(6):89-109.

[28]Ronald S Burt. Structural Holes: The Social Structure of Competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1995: 111-119.

[29]Ingold Karin,Leifeld Philip. Structural and Institutional Determinants of Influence Reputation: A Comparison of Collaborative and Adversarial Policy Networks in Decision Making and Implementation[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2016,26(1):1-18.

[30]王昕天,汪雷 .乡村医疗卫生系统一体化管理实践评述及政策转型[J].贵州财经大学学报,2015(3):92-99.

[31]Siegrist,J.,D. Starke,T. Chandola,I. Godin,M. Marmot,I. Niedhammer,and R. Peter. The Measurement of Effortreward Imbalance at Work: European Comparisons[J].Social Science & Medicine,2004,58(8): 1483-1499.

[32][法]埃米尔·迪尔凯姆 . 社会分工论[M]. 渠东,译 . 北京:生活·读书·新知三联书店,2000: 12-27.

[33]张雨薇,武晋,李小云 . 村医与国家:从深度嵌入到偏差嵌入[J]. 湖北社会科学,2020(4):44-54.

[34]林万龙 . 政策干预与农村村级医疗服务机构的发展[J].中国农村经济,2008(8):34-43.

[35]顾昕 . 专栏导语:医疗卫生健康治理现代化的挑战与解决路径[J]. 公共行政评论,2018,11(6):1-8.

[36]Cole D H,McGinni s M D. Elinor Ostrom and the Bloomington School of Political Economy:Re sou rce Governance[M]. Lanham:Lexington Books,2015:109-112.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:张雨薇(南京航空航天大学马克思主义学院讲师)