本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),来自硬核读书会FM播客,嘉宾:黄小峰(中央美术学院教授),主持:郝汉、Nelly,头图来自:视觉中国

“中国古代绘画”是一个历史叙述,而“古画”这个词更像一个谜团。在逛博物馆与美术馆已经成为中国人生活日常的如今,人们在谈到欣赏中国古画时,心中依然有些发怵,我们会担心自己不懂绘画技巧,缺少历史知识,从而看不懂一幅画的技法,参不透一幅画的真意。

中央美术学院教授黄小峰最近出了一本书《古画新品录:一部眼睛的历史》,在这本书里,他通过35幅被他称作“遗珠”的作品,让我们领略到一个别开生面的中国画世界,他说:“千万别误以为看一幅古画需要这么多的前提。从理论上来说,只要带着自己的眼睛就行。”

本期节目,我们和他谈谈该如何通过艺术史这条通道,走近看似高冷的古画,进而欣赏艺术中的思想性魅力,让这些古画借由今人之眼,焕发出新的生命。

看画,缺乏自信怎么办

Nelly:您说我们要勇于去看作品本身,而不是要先读几本书,再尝试去理解画作,但我的感觉是多数普通观众其实对自己处理视觉材料的能力是缺乏自信的。我相信有许多的观众在展览上,首先会仔细看的是展览介绍的文字材料,然后把画作当成辅助性材料去看。

您在这本书的引言里面强调了,“文本细读”是中国学界这些年的新变化,甚至有学者提出“超细读”的概念,但这种观看绘画的方式,对于普通观众而言,真能够看出更多的东西吗?

黄小峰:我分成两个方面讲,看中国画,许多人总是有点胆怯,我觉得这个很正常,在一个观念上自己不熟悉的领域,我们总会胆怯的,但是我想说的是,古代绘画不是那种需要专业知识的领域,也就是说它不要求你具有绘画的知识,不是要你成为一个画家以后,画得很好了,你才能去看画。既然看画不要求你成为一个画家,那我们就会想,看画是不是要求你成为一个鉴赏家,然后才能去看?显然也不是,所以我们又可以放下一个包袱。

我们可能认为自己平时太忙了,没有时间进行视觉训练,或许一年到头都看不了一个展览。但其实不是这样的,你平时在书店里看书,书都是有封面的;你平时在家没事,你看的电视、广告,这些都是图像。你如果会思考这些图像体现了一个什么样的叙事逻辑,然后它们又是怎么进行叙事的,这就是一个视觉训练的习惯。有些朋友平时问我有没有那种最基础的鉴赏书推荐,其实我想说,最基础的就是平常的感觉,就培养这种感觉,培养对于视觉的兴趣。而且,我相信每个人都有兴趣,但这个感觉是要培养的。

“文本细读”我觉得不是一种方法。它并非一个万金油,有了它就能读出什么东西来。它只是我们的一个习惯,你只要培养起一个“文本细读”的习惯,你就能慢慢地摸索出一套跟自己有关的一些方法,这一点对于艺术专业之外的人也一样。

我举个例子,以前有一个研究博物学的朋友,他给我转了一篇文章。他说黄老师,你看我们这个领域有两个科学家研究鸟类,他们在国际上的一本鸟类杂志发了一篇短文,这篇短文谈到了一张画,是宋徽宗名下的《芙蓉锦鸡图》。这两个科学家发现了很有意思的一点——画中的锦鸡和中国的两类原生锦鸡不一样。

中国的一种是肚子红色的“红腹锦鸡”,一种是肚子白色的“白腹锦鸡”。但是这两个科学家发现,画中这只锦鸡,它既有“红腹锦鸡”的特点,也有“白腹锦鸡”的特点,所以,它最有可能是一只杂交的锦鸡,然后他们进而论证了中国的这个杂交品种。科学家可能平时接触艺术是比较少的,但是他们为了自己研究的需要,会去接触一些艺术品,然后通过他们的细读,观察到了令人意外的事情。

我再讲一个例子。有一回,我和我父亲去中国美术馆看老舍收藏作品的展览,然后我走到一张齐白石的画前面,画的是一只牛在耕地,牛的背上披着一件蓑衣。然后,我自以为是专家,就和我爸解释,我说你看齐白石画得真有趣,蓑衣是给人穿的,但他要给牛披上,显示了古时候人和牛的关系。

我爸说,你就在瞎扯,因为你根本没有放过牛。耕牛春天要耕地,但是南方的春雨非常寒,雨是有寒气的,牛耕地会出汗,春雨如果落在牛的身上,牛容易生病。牛作为农村的大牲畜,要是生病了,一个家庭会损失非常惨重,所以在春天耕地的时候,如果下雨,一定是需要给牛披上蓑衣的。这实际上就是,不同的人去细读画作,再根据自己的知识背景,他总能读出点东西来。所以我说,“细读”是一个习惯,对于从事艺术史研究的人来说,它更是一个基本的事情。

“伪作”,有意义吗?

Nelly:这本书是您在《中华遗产》杂志发表的一系列专栏文章的合集,呈现了对35件作品的研究。其中有一些被认为是伪作的作品,比如《村舍驱邪图》。“伪作”在传统意义上来说,不是中国画研究的重点。但是实际上在中国绘画传统里,“伪作”也挺重要的,临摹前人的作品是一个重要的绘画传统。

黄小峰:“伪作”的产生实际上和它的商业价值有关系。默默无闻的作品加上一个大画家的名头,它就可能增值,在这样的过程中主要是利益在起作用。任何作品不论真伪,它总是在历史中的某一个时间段产生的。我选这些作品想强调的是“遗珠”,哪怕有些是“伪作”,它也不是有意作伪。

这些作品仍然是有独立的生命、独立的价值的,所以我们完全可以把作者是谁抛在一边。在理论上来讲,如果你不知道一幅画的作者是谁,那么你就缺少了艺术作品分析要素里非常重要的一环,因为你不知道作者,也就意味着你没办法精准地对它的时间进行判断,你会缺失掉许多语境。

我讨论的35件作品,恐怕是2/3以上都没有特别清晰的作者,但我就想讨论一个问题:当我们绕开作者这个层面,我们该怎么去讨论一件作品?是不是完全没法讨论?如果我们不知道作者,我们还想讨论画面到底传达了什么样的含义,那该把它看成是作者的意思,还是看成观众的意思?

我们知道今天会有艺术家说,唉这个批评家来看我的作品,但他说的并不是我想表达的意思,批评家会说,我想说的并不是你在这件作品里头显性的含义,你可能会有某种无意识的层面,集体无意识是当时风尚的影响。比如说,你是中国艺术家,你可能无意识中就是在用汉语的思维或者中国美学的思维进行创作。如果你是一个美国艺术家,那可能又会不同。

所以,我在这本书里其实也想通过那些不具名的画作来讨论这样的问题,当我们跨越艺术家,不是刻意地去跨越它,而是因为或这或那的原因,我们必须得跨越它时,那么我们该怎么样通过图像来去深入一个时代?

美术史研究上有一个基本逻辑,就是哪怕你是一个特别著名的人物,比如像吴道子这样的人物,但当你没有可靠的作品留下的时候,我在书里给你的版面就会非常少的。当你不是一个特别重要的艺术家,但是你凑巧地留下了好多作品的时候,那我不得不去讨论你,哪怕你没什么名望,没什么记载,我还是会去努力地发掘你的方方面面的文献,所以这就是艺术史的逻辑,艺术史是以作品来说话的,所以不管你是多大名头的人,最重要的是落实到作品。

但我们今天的美术史教材写作,为了方便,它综合了这两个线索,讨论艺术家的同时,也要讨论艺术家,但大多数普通的艺术书写都变成了人名的历史。

和紫禁城“合影”的权力

郝汉:艺术与权力的关系常常被讨论。我们都知道西方著名的美术作品大都有赞助人,艺术家跟教会的关系,与贵族的关系,与艺术市场的关系,神圣权力与世俗权力包括资本的权力与艺术都交织在一起。但我们好像比较少看到讨论中国艺术史中艺术家、作品与政治的关系,或许是因为宫廷绘画传统使得这个层面上的关系没有欧洲那么复杂。

在这本书里,您其实讲述了许多直接指涉政治意涵的作品,包括《早春图》《北京宫城图》。后者让我非常惊讶,因为当我看到这张画,一个官员的形象,与紫禁城皇城实体的组合,让我想到许多西方的绘画作品,比如说一个贵族,坐在他的庄园前面,约翰·伯格还做过类似的分析,所谓一种资本权力的昭示。

黄老师会怎么理解中国艺术史和西方艺术史里,艺术与权力的关系在呈现方式上的差异?

黄小峰:《北京宫城图》是放在“宫廷”这个章节里头的一张画作,它实际上肯定是和皇权有关系的。我感兴趣的是中国艺术里面的权力,是通过一种非常世俗的方式体现出来的。

比如说,《北京宫城图》并不是某个宫廷画家由皇帝指派去给官员画的,它其实就是来北京任职或者述职的官员,他要留一个纪念,跟到北京天安门前拍个照有点类似,所以这个东西并不是一个绝对权力的表述。

我们在天安门前留个影,也不会改变平头百姓的身份,官员给自己画了一张《北京宫城图》也不会改变他的位阶,他可能就是一个八品官的身份,但我们要想它改变的东西是什么,他究竟为什么要让人画这张画?他创造的形象可能不改变具体身份,但他改变了人们对他的看法,也许最终也会影响到他的升迁及各个方面。

这才是画作传递出来的非常有趣的权力关系,它又是借助紫禁城的图像出来的,按照研究,这个皇宫图像又不是一个官方授权的图像,所以普通画师与官员怎么能够画一个皇宫,关于北京皇宫的知识又怎么流传出来的,这都是非常有趣的。

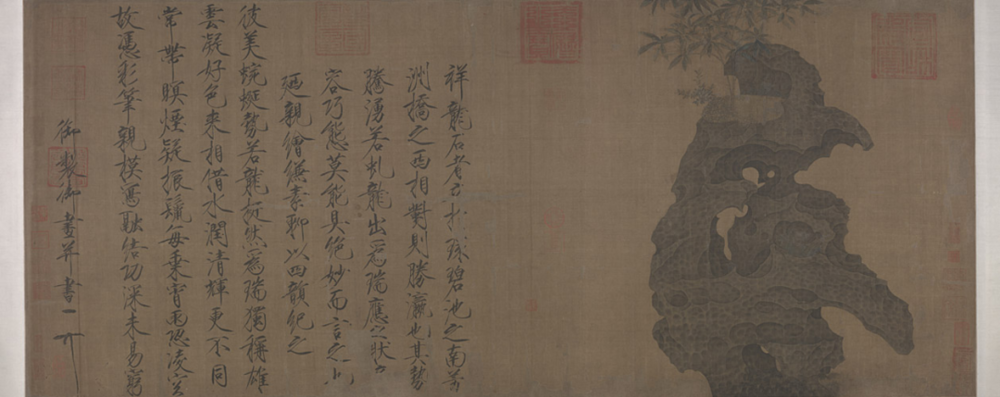

书里,我同样谈到了宋徽宗的《祥龙石图》,这幅画和权力的关系又是另一码事了,包括像《瑞鹤图》这样的画。有权力,是要做事的,这是我的理解,一个人运用权力或者一个文化,要达到某一个目标,所以我在想如果一幅绘画,我们通过权力的角度去讨论,得看这个作品在最后权力所达成的目标中起了什么样的作用。

比如说,有些作品是进京献给皇帝的,要给皇帝看的,甚至是要教育皇帝的。在这个过程中,权力怎么通过艺术达到自己的目的?在基本目的之外,是不是还有意想不到的成果?

赵佶《祥龙石图》(局部)

我举个例子,汉时皇宫里有一扇屏风,上面画的是烈女,是有贤德、有才能的女性。但大臣发现皇帝坐在屏风前,老偷偷往后瞄,就是在瞄屏风画的美女。他觉得画的是个美女,因为画得漂亮,身段婀娜。烈女屏风本来是要规劝皇帝按照这种道德模式行事,但最后却走偏了,让皇帝觉得这是个美女。如果从画家的角度说,那么他画一幅烈女图的时候,会不会觉得一定要把这些女性画得特别漂亮?如果他觉得需要,那么他的这个判断来自哪里?他会不会想,这样一来,皇帝搞不好会知道我的名字,然后重用我。

总之,艺术和权力,往往在一些偶然中形成有趣甚至意想不到的互动关系。

艺术政治化与过度阐释的危险

Nelly:不知道黄老师有没有读过美国艺术史学家包华石的《西中有东》,他通过梳理前工业化时期的中国和西方的文献与视觉材料,提出了一个在我看来非常新颖的观点,他认为像“平等”“选贤举能”以及“公众意见的自由反馈”,这些所谓价值其实源自中国。

我对他的观点印象非常深,但是也有疑惑,如果我们用非常政治化的方法去解读艺术图像,是不是有点过度演绎画作和画家本身的意图。

![《西中有东:前工业化时代的中英政治与视觉》,清华大学国学研究院 编,[美]包华石 主讲,王金凤 译,世纪文景 | 上海人民出版社,2020-1](https://i.aiapi.me/h/2022/01/15/Jan_15_2022_16_14_37_29265447681928823.jpeg)

黄小峰:这涉及到几个大问题,一个是中西之间的关系问题,尤其是中西之间的图像和观念的交流问题。我个人觉得包华石的结论能够给人以启发,他就是非常典型的从社会学或社会史的视角去思考图像和社会的关系,有时候我是认同他的。但他研究过的一些图像,我自己也做过研究,我不太认同他对某些作品和一个大的社会思想之间关系的判断。

比如说,他的一些文章里会涉及到的几件作品,一件是宋代李嵩的《货郎图》,画的是货郎挑着担子去乡村,给女性和小孩推销物品。另一件就是我在书里也谈到了的周臣的《流民图》。包华石在谈这两件作品的时候,都把它们当成体现时代的先进理念的产物,他认为《货郎图》体现的是人性( Humanity)这种东西。

他说,这个东西在中国唐宋时代就已经很发达了,就是对人的关注,他说还有柳宗元的《捕蛇者说》,关注底层的人物,这都体现出对人民的同情,强调人民的概念。在他的理念里,他很强调“民”(people)的说法,就是欧洲理念里本来是对贵族强调,后来才变成对people,主权在民的强调。他说,在中国早就有对“民”的重视,包括《流民图》也是这样,它体现的是对底层乞丐的关心。

但通过对这两件作品的研究,我发现可能不是像他说的那样,至少它不是一个直接体现。这其实是一个“以图证史”的问题,我不排斥这样做,但我想说的是你必须得好好地去证明,你必须得有一个“证”的过程,不能只是“论”,那就是“图说”了,就会变成我们刚才讨论的“庸俗社会学”的艺术解读了,仅仅是用蒙太奇的手法把事情像PPT一样放在一起,然后说它们有关系。图像可供阐释的东西太多了,但什么又叫过度阐释?

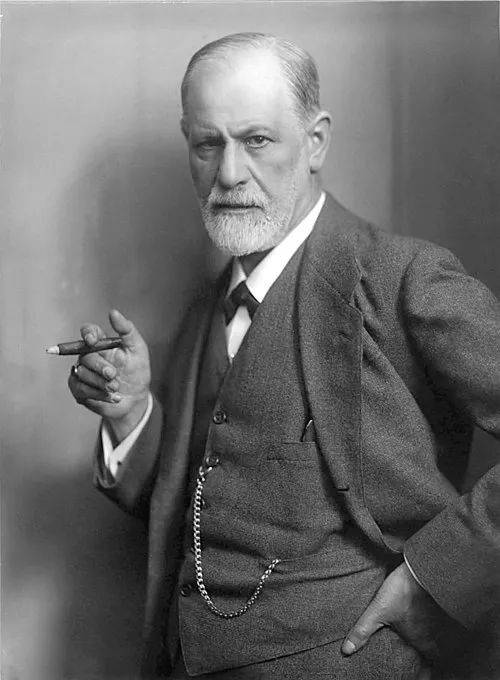

前段时间,我参加一个会议,有一个好朋友做了一个报告,讲阐释的问题,他的切入点是弗洛伊德研究米开朗琪罗的摩西像而做出的阐释。他结合一些其他学者的研究,就提出一个有意思的说法,他认为,图像阐释本身就是在面对一种心理问题。打比方说,弗洛伊德为什么去阐释摩西像?因为他满脑子想的就是研究心理疾病,研究歇斯底里症,他就逼着自己去这么阐释。他不这么阐释,他心里不舒服。简单来讲,他通过阐释获得了一个自我完满。

所以,我这个朋友后来问我,小峰你对图像进行这个阐释是不是也有这种感觉?就是你不说清楚,你心里不舒服。我后来琢磨了一下,确实是这样啊,你不把它说出来,没有一个答案的话,好像自己觉得不太舒服。这当然是提供了一个新的视角,就是关于图像阐释,其实是无所谓阐释过度或不过度的。之所以觉得过度,是因为认为你提到的东西,超出了自己的理解范畴。

但是如果从研究者本身来讲,比如弗洛伊德有他自己想要应对的问题,对他自己来讲就丝毫不过度,因为他在研究“歇斯底里”的问题。他把摩西像上的那几个动作,看成一个连贯动作,和歇斯底里症的反应有关系,这是完全合适的,只是在别人看来就过度了。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),来自硬核读书会FM播客,嘉宾:黄小峰(中央美术学院教授),主持:郝汉、Nelly,内容监制:萧奉,协同策划:钟毅