本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:王旭清(华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生),原文标题:《寒门温室:城镇化中农家子弟教育的家庭参与机制》,头图来自:《阳光普照》剧照

不同于过去学校培养下的自我动员,家庭主导的寒门温室成为当前农村学生获得学业成就的关键机制。农村学生处境恶化是寒门温室生成的基础条件,以阶层跃升为目的的家庭发展目标是其生成的主要动力,而教育竞争则是让其不断强化的社会力量。

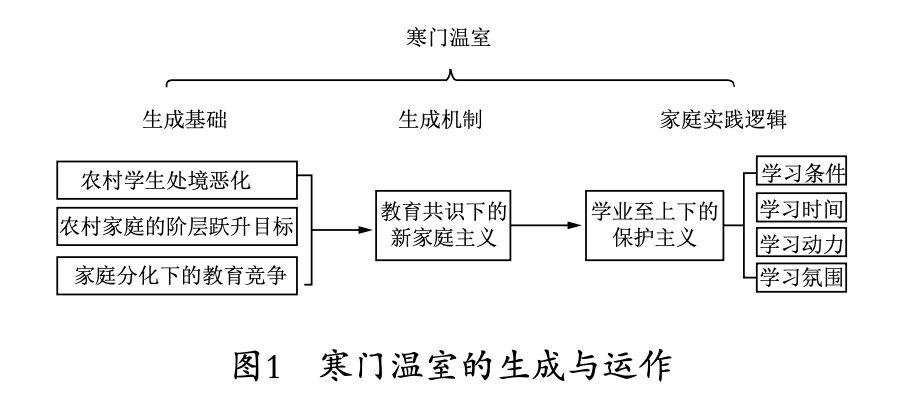

研究发现,教育共识下的新家庭主义是寒门温室形成的关键机制,而家庭在实践中则遵循学业至上的保护主义逻辑。寒门温室是农民家庭为了保证学生学业而主动创造的机制。它脱离于农民家庭的实际阶层处境,是为了让孩子积蓄阶层跃升能力而临时形成的一种家庭组织模式。这一实践背后的农村家庭教育负担问题和农村学生培养问题值得进一步反思。

一、研究背景与问题意识

在布迪厄的研究中,法国学校轻教材知识而重文化修养的学业考评标准与中产阶层的惯习品位高度契合,使家庭文化资本很大程度上决定了学生的学业成败[1][2]。与此不同,在我国应试教育体制下学生的最终考核标准是学业成绩,而学生通过反复记忆来理解和把握知识则是获得优异成绩的必备条件,这就从客观上弱化了家庭经济与文化资本对学业成败的直接作用[3]。

也就是说,在我国的教育体制下,学业成败的关键在于人力资本机制,而非高雅文化排斥机制,家庭参与必须转化成客观的学业成绩,才能最终有利于教育获得[4]。

在教育市场化、教育资源配置不均、课程改革和高考改革的背景下,我国同样出现了“家长主义”趋势,家长的财富与意愿越来越超越学生的能力和努力,成为影响教育获得的关键因素[5]。

在城市,激烈的教育竞争使家长普遍背负着巨大的压力,他们深陷亲职抚育困境,在工作和家庭的拉扯之间产生了严重的育儿焦虑[6],同时也生产出“经纪人化”的母职[7],催生了社会上普遍出现的择校热、学区房抢购、课外辅导火爆等现象。而在农村,家长参与同样开始兴盛,典型表现为家长主动将孩子从乡村学校转入城镇学校,从公立学校转入私立学校,并且开始陪读。

如果说,城市家庭的教育参与本质上是通过资本投入为孩子打造优质平台来直接抬高教育起点,提高与学校学业标准之间的耦合性,增加学生学业成就获得的概率,那么农村家庭的参与意味着什么?其生成机制和实践逻辑是什么?会产生哪些影响?又能对农村学生的抚育和教育问题产生哪些启发?

二、文献回顾与分析视角

1. 阶层视角下的农村家庭教育参与

在阶层视角下,农村家庭受限于资源与条件,教养方式更接近于“自然成长”。尽管城乡流动背景下的农村家庭从形态上可以区分为留守和流动两种类型,从经济分化上可以区分为中上层、中间阶层和中下层三种类型,不同类型家庭的教养方式的确存在差异性[8][9][10][11],但从整体上看,农村家庭教养方式很难突破阶层限制,即使有“中产阶层化”倾向[12],也很可能因资源、空间、政策等限制而难以长期维持[13][14]。在此基础上,学界对农家子弟教育的家庭参与形成了底层资源限制论和底层文化资本论两种认识。

首先,在底层资源限制论中,农村家庭受限于其社会经济地位,一方面相比城市家庭很难为孩子提供全面的学业支持[15],另一方面也很难突破城乡场域隔离下农村学子的弱势处境[16],因而很难通过教育改变阶层地位。

对留守儿童来说,他们很容易陷入主体环境和结构环境的双重困境[17],家庭又没有经济能力和文化资本将其从这一结构中解脱出来,因而很可能导致阶层流动困难,甚至出现一批底层的少年[18]。对流动儿童来说,即使家长普遍有着教育参与意愿[19],但参与方式也受对教育的理解、社会资本的局限以及自我因素的影响而未必有效[20]。不仅如此,这批儿童还会出现制度性的自我选择和自我放弃[21],在“自弃文化”中走向底层的阶级再生产[22][23]。

其次,在底层文化资本论中,农村家庭虽然身处弱势,但可以通过动员内在的文化资本来实现教育目标。在农村第一代大学生的求学之路中,乡土的教育文化、家庭的教育安排、“贵人”的帮助以及个人的成功追求与自我实现动力都发挥了重要作用[24]。而近年来对农村大学生的研究显示,家庭的“资本补给”和“自觉共情”能够为学生提供极强的物质和心理支持[25]。

事实上,农村学子的学业深深嵌入家庭之中,将家庭整合为一个命运共同体的同时[26],学生也形成了道德化思维,将学业作为一项事关家庭乃至家族的道德事务,以此获得源源不断的奋斗动力。这种底层文化资本能否有效动员,关键取决于学生的个体能动性[27],学生不得不通过超常的觉悟和长期奋斗来证明自己是“读书的料”[28]。

总之,阶层视角下的农村家庭教育参与,一方面受制于阶层结构,另一方面也具有阶层能动性。在农村家庭教育参与总体较弱、农村学生受教育状况总体不利的情况下,要想将有限家庭资本转化为学业成就,很大程度上要依靠学生个人的主动参与和创造,因而未必具有可复制性[29]。

2. 寒门温室:理解农村家庭教育参与的新视角

阶层视角是一种结果导向的视角。因为只有很少数人能通过教育完成阶层流动,大多数家庭参与都只能以失败告终,而少数被关注的成功者又不具普遍性,所以一方面容易使农村家庭的教育参与被先验地弱势化和问题化,另一方面也很容易遮蔽大多数家庭的实际参与状况。

事实上,尽管我国的应试教育体制客观上弱化了家庭参与的作用,但不可否认家庭参与的确有助于学生学业成绩的获得。同样,对农村家庭而言,寒门虽然难出贵子,却并不妨碍他们积极进行教育参与。因此,家庭参与和教育结果可以分开来看。要理解当前农村家庭的教育参与状况,还需要从结果导向转向过程导向的视角。

所谓寒门温室,指的是农村家庭在资源条件有限而教育预期极高的情况下,为了迎合脱离于本阶层实际经验的学业评价标准,培养能够跨越阶层的人才,主动为孩子创造了一个超越于当前阶层生活水平与劳动方式的相对隔绝的学习环境。

这一视角包含了三重内涵,首先,这是农村家庭面对脱离自身阶层处境的学业标准和家庭教育期待之间的张力时,主动创造的结果。其次,这意味着学生的学习目的和学习内容,均脱嵌于当前家庭所属阶层的生产与生活环境,朝向一个他们并没有直接身体体验的理想之地。最后,它也是农村家庭为学生提供物质支持、规训其学习行为、强化其学习动力的一种特殊机制。

本文以对县城陪读家庭的多次调查为基础(本研究基于笔者的四次田野调查,每次调查时间为10~20天。调研时间与地点分别是2019年于豫中新蔡县,2020年10月于豫中舞阳县,2021年6月于鄂中孝昌市,2021年7月于皖南东至县。调查期间,笔者从县乡村三级的中小学入手,以半结构式访谈的方式与学生、家长、学校教职员工以及村干部等群体访谈,单位访谈时间为2~3小时),具体阐释寒门温室这一家庭教育参与机制。之所以选择陪读家庭,是因为他们是教育城镇化的实践者,最能代表当前多数中间阶层农村家庭的教育参与状态。

研究发现,农村家庭的教育参与,本质上并没有改变学生的学习方式,而是通过创造条件来增加学生重复练习的时间,以此获得提高成绩的可能。在这一过程中,家庭必须在教育上达成共识,通过内部分工与秩序调整来帮助学生排除学业过程中的一切可能干扰,最终形成一种学业至上的保护主义实践。

结合陪读家庭的具体实践过程,本文将从生成基础、生成机制和家庭实践逻辑来具体呈现寒门温室的运作,如图1所示。

三、寒门温室的生成基础

我国以学业成绩为最终考核标准的教育系统,使记忆和练习成为最主要的学习方式[30]。实际上,教育改革带来的变化以及学生学习环境的差异,会直接影响这种学习方式的成效。

对农村学生而言,第一,城市化、中产化、全球化的书本知识以及越来越抽象化、灵活化的考试内容,几乎完全脱离他们的成长环境,使他们无法在经验中边理解边学习,学习效率很难提高。第二,缺少学校和家庭支持的农村学生,仅靠个人几乎无法将这种学习过程坚持下来。第三,农村家庭既缺少文化资本又缺少经济能力,很难弥补学生学业缺口。事实上,在减负政策与家校合作话语的影响下,我国普遍出现了教育责任家庭化趋势,而城市化与市场化又为不同阶层家庭提供了梯度化的教育服务,农村家庭的弱势地位因此被不断强化。

基于上述背景,在教育城镇化致使农村学生处境进一步恶化,农民家庭有极强的阶层跃升动力,熟人社会阶层分化又加剧了教育竞争的情况下,寒门温室便应运而生。

1. 教育城镇化下农村学生的处境恶化

区别于撤点并校带来的教育城镇化,当前的教育城镇化以吸引型为主[31],即由于县域教育发展不均衡,县城教育资源吸引着大量农村家庭进城。

事实上,这一城镇化过程是生源流动和师资流动相互作用的结果。在城乡不均衡发展政策的积累作用下,县城学校通过师资的初次分配与二次分配集中了大量优质教师[32]。而城乡一体化招生政策又为生源向城镇流动提供了条件[33]。生源的集中反过来再次刺激师资从乡村向县城调动,更进一步加剧了师资与生源向县城集中。

相比城市学生,农村学生在资源上存在先赋性弱势。在教育改革、课程改革客观上提高了教师教学与学生学业综合要求的现实背景下,农村学生的这一弱势更加凸显。而上述教育城镇化进程,使农村学生的处境进一步恶化。

对留在乡村的学生来说,脱离乡土的书本知识学习起来原本就需要跨越门槛,他们所享受的师资与同辈学习环境也相对较差,学习内容和考试难度的增加又抬高了学业门槛,这些无疑都强化了他们的困难处境。而对进城的学生来说,由于巨班大校问题难解,他们得到的其实是缩水的高质量教育机会,另外还要承担昂贵、生活不便利与家庭不完整的负担[34]。正因如此,农民家庭普遍产生了通过制造寒门温室来主动参与学生学业的需求。

2. 阶层跃升导向下的农民家庭发展目标

学生处境的恶化使农民家庭的教育参与有了必要性,而以阶层跃升为目的的家庭发展目标则为家庭参与提供了动力和支撑。

首先,区别于第一代农民工,新生代农民工的城市化面向和底层意识相互叠加,使他们普遍非常重视子女教育,希望子女能够完成阶层身份的转变。

具体而言,一方面,新生代农民工普遍接受了九年义务教育,缺少务农经验,在生产生活上均脱嵌于乡土社会,不像其父辈那般将人生意义寄托于乡村;另一方面,他们作为新世纪的打工者,对自己的底层社会位置有着清醒认知,并且在务工经历中意识到了教育的重要性。脱离乡土又难以完成城市化的处境,使他们在投资子女上有了更强的动力。

其次,已有研究表明,农民家庭已经走出了简单再生产秩序,家庭目标逐渐从维持基本生活向谋求发展转变,典型表现在城市化和向上流动,而家庭秩序则被功能性目标所定义和安排[35]。

随着新生代农民成为家庭主导性力量,家庭目标日渐清晰化为阶层身份的转变,家庭发展重心也越来越倾向于子女教育。这意味着,农民家庭不再以经济积累最大化为首要目标,而是举全家之力将所有优势资源投入下一代教育,以图在代际传递中实现阶层跃升。这就为农民家庭普遍进行教育参与提供了家庭支撑。

3. 熟人社会经济分化下的家庭教育竞争

阶层跃升目标给了家庭制造寒门温室的动力,而熟人社会阶层分化下的教育竞争,则让这一动力最终转化成为普遍性的集体行动,裹挟了绝大多数农民家庭。

不同于发达地区农村熟人社会内部出现了阶层分化,富人群体与一般村民之间出现了生活区隔[36],普通中西部农村地区正在经济分化中展演着城乡分异的阶层分化逻辑[37]。其中,中等收入群体撬动了高社会性竞争,推动着半城镇化进程[38]。子代教育作为新时期农民家庭的主要发展目标,在熟人社会中快速成为竞争标的物,附着了面子、身份等社会性价值,集中了大量家庭资源。

在这一机制作用下,农民家庭之间展开了激烈的教育竞争,争相对比家庭对孩子的教育投入和用心程度。典型表现在,争相为子女争取优质教育资源,创造良好学习环境。

比如,没有能力买房进城的家庭,即使租房也要让孩子进城上学。但凡有母亲陪读,其他家庭的母亲也会迅速效仿。即使学生不需要课外辅导,家长也会出于害怕落于人后的心理倾向于让孩子补习等。在这一社会氛围中,资源有限的中下层家庭也会被裹挟进来,甚至不得不以透支家庭的方式来跟进竞争。也就是说,在农民家庭分化竞争的背景下,少数家庭主动制造的寒门温室很容易变成席卷大多数农民家庭的普遍机制。

四、寒门温室的生成机制与家庭实践逻辑

一般而言,学习投入与学业成绩呈正相关关系,而学习投入包括学习行为和学习动力两方面[39]。在学习过程中,家庭参与的主要作用是帮助学生进行学习投入。这就涉及为学生提供资源支持,并且通过监管和互动来督促学生投入学习。对农村家庭而言,为学生学习进行人财物上的投入,势必要改变家庭原有的生计模式,并且人为创造出一个超阶层处境的生活环境。

研究发现,教育共识下的新家庭主义秩序是这一寒门温室生成的关键机制。在家庭实践中,寒门温室的运作遵循着学业至上的保护主义逻辑,学生在学习时间、生活环境以及文化氛围上均被人为地保护了起来,从而在平民家庭中养成了中产化的学习生活习性。

1. 寒门温室的生成机制:教育共识下的新家庭主义

家庭发展转型以来,农民家庭的主要目标从维持生活变成了谋求发展。对于第一代农民工而言,外出务工是为了返乡生活,家庭发展目标是提升在村生活水平,维持村庄生活秩序。在这一时期,家庭以发展为核心进行了一系列改变,包括代际分工调整、家庭关系调适以及家庭伦理转变,典型表现在分家、隔代抚养以及老人养老等问题上。

也就是说,第一代农民工的家庭发展统合在经济积累最大化的共识之下,形成了一种发展主义秩序。尽管家庭生计方式已经转变为半工半耕,但内在的家庭再生产逻辑仍然高度嵌入乡土社会。

与此不同,新生代农民工的城市化目标更加清晰,农村只是最后的退路,外出务工是为了最终走出乡土,实现阶层跃升和身份转变[40]。在他们自身难以完成这一目标的情况下,通过教育进行代际接力便成为普遍选择。

也就是说,新生代农民的家庭发展实际上被统合在子女教育这一共识之下。其中,教育投入的动力来自觉知底层身份之后的跃升渴望,教育投入的目的则是让子代完成阶层跃升,不再重复父辈的生活。这就使农民家庭形成了一种新家庭主义伦理[41],并且越发以孩子学业为重心进行家庭安排[42]。具体而言,教育共识下的新家庭主义主要表现在以下四个方面。

首先,在家庭资源配置上优先满足学生的教育需求。在过去,农民外出务工的收入大都用于建房、人情、结婚等大项家庭开支,子女教育成本极低。但现在,家庭资源大量向子女教育集中,包括进城买房、就读私立学校、上辅导班、购买学习与生活用品、为接送便利购买电动车,等等。在这一资源配置秩序下,家庭在形成代际合力的同时也出现了家庭消费的挤出效应[43],致使家庭消费迈向透支并且出现了代际两栖式的消费策略[44]。

其次,在家庭分工安排上优先考虑子女教育。在过去,农民家庭分工服从经济最大化原则,因而隔代抚养是最佳选择。但现在,子女教育从幕后走向台前并且主导了家庭分工,隔代抚养逐渐被家庭教育否定,亲职抚育开始回归。因而,在有能力外出务工的条件下,家庭仍然倾向于让至少一名年轻人留守管教孩子。这就使过去代际分工半工半耕的家计模式发生调整,青年女性成为承担家庭教育责任的最佳人选,而家庭经济责任则更多地分摊到青年男性和父辈身上。

再次,家庭关系调适重心从青年人—中老年人—老年人之间的代际关系,逐渐下移至青年人与儿童之间的亲子关系。在过去,外出务工以及高度嵌入乡土社会的家庭再生产秩序遮蔽了家庭中亲子关系的维度,家庭关系调适始终围绕着成年人之间的代际关系展开,典型表现在为发展而进行的家庭分工、家庭政治与代际整合上。而现在,家庭教育使亲子关系的维度凸显出来,在成年人之间关系秩序已经相对稳定的情况下,在求学过程中划分教养责任,构建新时期的亲子关系,便成为家庭关系调适的重心。

最后,学生的学业状况直接影响家庭的生活规划。当教育成为家庭重心后,新生代农民作为父母便开始不断让渡自我的追求,根据孩子的教育需求来安排自己的工作以及未来。如果孩子学业状况好,那么家庭教育投入时间就要延长,费用就要增加,青年夫妻就要做好长期流动、努力经营的准备。如果孩子学业状况不佳,那么家庭教育投入时间可以缩短,青年夫妻可以较早结束为教育奔波,进入帮助子女成家立业的新阶段。

由于不同阶段对于家庭经济、生活空间以及代际分工的需求不同,所以大部分农村家庭都无法做出长期规划,只能跟随孩子学业状况来灵活安排。

2. 寒门温室的家庭实践逻辑:学业至上下的保护主义

研究表明,我国学生的学习思维有着“通过记忆导向理解”的特征,“以充沛的学习动力来支撑反复的记忆,增强对知识的理解和把握,通常是个体取得优异学习成绩的必备条件”[45]。

分析可知,经验、师资、时间和动力是在这种学习方法下提高学习效率的四个关键要素。对农村学生而言,当前的学习内容一方面脱离乡土社会情境,另一方面也越来越看重课外知识和广博见识,这就使他们在经验上相比城市学生处于先赋性劣势。除此之外,教师质量与授课方式会影响学生对知识的理解把握,而学校管理与家庭监督又会影响学生的学习习惯和学习动力。经验与师资的匮乏,时间与动力的无保障状态,使农村学生即便采用同样的学习方法,也很难获得理想成绩。

在此背景下,农民家庭的教育参与,就是在农村学生处于多重学业弱势的情况下,以家庭的能力弥补经验、师资、时间和动力上的不足,以此来最大化地帮助学生提高学习效率。由于农民家庭所提供的支持无法超越自身阶层的局限性,因而大部分农村学生依然要采用记忆练习的方式完成学习,而不断增加记忆与练习的时间便是最优学习策略。

于是,以最大化保证学生学业时间为核心,农民家庭形成了保护主义的实践逻辑,并最终为学生创造出脱离于本阶层生活境的寒门温室。这一保护主义主要体现在四个方面。

首先,学生学习条件的最优化保证,即家庭通过物质投入来帮助学生获得优质学习资源与学习环境。受生活环境所限,农村学生很难想象书本中所描绘的大城市场景,很难对在那些场景中发生的事件有切身感受,也常常很难理解超出课本范围的知识。通过家庭的物质投入,农村学生得以脱离乡村环境,在进入城镇生活的同时获得相对优质的教师资源,并且能够在课外培训市场上获得更多的学习资源,一定程度上弥补了经验和师资上的劣势。

其次,学生学习时间的最大化保证,即家庭通过择校、亲自监管、规划学生课外时间等方式,将学生最大限度地从家务、家庭劳动生产之中解放出来,为学生最大化地争取学习时间。具体而言,不少农村家长之所以选择寄宿制私立学校,就是认为“管得严”。

调查发现,一般县城内的私立学校大都采取大周模式,即上10天学放假4天。学生在校期间全封闭管理,早中晚均安排自习。而对于一般的走读学生,家长大都亲自监管。一方面,家长承担几乎全部的家务劳动,让学生专注于学习。另一方面,对于学生的娱乐社交时间严格管控,写作业期间也几乎寸步不离。除此之外,仅剩的周末时间往往也被规划了补习任务,少则一门,多则三门。正是通过这样的家庭参与,学生学习时间被最大化延长。

然后,学生学习动力的最大化激发,主要指将学业任务家庭责任化,在学习过程中进行激励,在遭遇学习困难时保护支持,以此帮助学生坚持学习。其中,将学业任务与家庭责任相互关联,成为学生学习的重要动力来源。这一关联的建立,需要亲子之间长期围绕学习问题进行互动,学生要理解家长的苦心,而家长也要采取恰当的方式让孩子理解。

一旦亲子之间建立起共识,学习就从学生个人的事变成了家庭的事,进而成为一种责任。尽管家长会教育孩子“学习是为了自己”,但在孩子的心中,为自己学习就是为家庭做贡献,同时也是对父母最好的回馈。正因如此,农村学生对学习的理解往往伴随着强烈的道德化思维。不仅如此,家长还会以物质或精神激励来调动孩子的积极性,并且在学生遭遇学习困难或者挫折时给予保护和支持。

最后,学生学习氛围的刻意营造,主要表现在主动脱离乡村和家长以身作则两方面。从调研来看,许多年轻家长选择进城就读考虑到了“氛围”的因素。

在他们看来,农村没有学习氛围,一来表现在农村中老年人居多,言谈举止之间都充满乡土气息,生活习惯也不精致讲究,缺少城市中文明整洁的氛围。二来表现在乡村学校学风一般,尤其是乡镇中学,缺少优质生源的带动和优质师资的激发。为此,家长主动让学生脱离乡村进入城镇学校,并且开始学会以身作则,比如学生写作业时不玩手机不看电视,力图为学生在家庭中创造良好的学习氛围。

可以看出,通过家庭参与,农村学生在学业过程中被保护了起来。他们在物质上得到了最大化满足,在学习时间上有了最大化保证,在心理、情绪以及环境上也被最大化照顾和支持。而农村学生所获得的这一切,都是农民家庭举全家之力主动创造的结果。随着学生学业阶段的结束,这种生活状态也会自然消失。

也就是说,寒门温室本质上是农民家庭为了保证学生学业而主动创造的一种家庭参与机制。它脱离于农民家庭的实际阶层处境,是为了让孩子积蓄阶层跃升能力而临时形成的一种家庭组织模式。

五、机制变迁与抚育困境:对农村家庭教育参与的进一步探讨

尽管我国的教育体制客观上抑制了高雅文化排斥机制发挥作用,但不可否认的是,家庭参与对人力资本机制的影响的确在增大。

也就是说,虽然学习成绩的获得仍然主要靠学生个人努力,但家庭的参与可以改变学生努力的起点和效率。对农村学生而言,寒门温室的出现意味着,过去主要依靠学校培养来激发个人的学业参与机制逐渐失灵,取而代之的是家庭主导的温室培养。这种日渐城镇化的教育实践,使大量农村学生脱离了过去在乡村实现的协同共育系统,转而进入了家庭对学校单向度配合的逻辑,强化了私人抚育的面向。

1. 从自我动员到温室培养:农村学生学业成就获得的机制变迁

在过去,学校激活个人进行自我动员,是农村学生学业参与的主要作用机制。总体来看,农村家庭过去的教育参与程度不高,学生学习更多地被认为是自己的事,能否取得成就主要靠天赋。在这种情况下,学校培养加上学生努力就是取得学业成就的主要模式。

从已有对寒门贵子的研究中不难发现,他们从家庭中得到的支持普遍较少,而且越往上走家庭支持就越薄弱。在长期的求学过程中,他们更多地依靠个人的主动性和主体性来创造和把握机会,包括对走出农村的觉悟、对家庭的责任感、对贵人的感恩以及高度依赖学业的心性品质等。

事实上,这一时期农村学生理想的学业参与是一个在学校学习中获得觉悟、动力以及成就感之后,反向动员家庭乃至乡土社会资源的过程。其中,学校培养提供了基本的条件和机会,而个人靠着努力和觉悟实现彻底的自我动员,才决定最终的学业成绩。

当前农村家庭出现的寒门温室意味着,学生学习不再是个人的事,而是家庭的事。能否取得学业成绩不仅要靠学生努力,更要靠家庭的培养和支持。因而,家庭参与取代了过去的学校激活个人,成为学生取得学业成就的主要机制。

从学习过程来看,过去由学校激活个人的机制,客观上起到了磨炼和筛选个人的作用。在同样的学校培养以及弱家庭参与背景下,只有最终能证明自己是个“读书的料”,学生才能反向整合家庭社会资源,而这几乎不可能不经历个人艰苦的探索、努力和坚持。所以,最终取得学业成功的学生,大都有着自力更生艰苦奋斗的优秀品质。而当前的家庭参与改变了这一筛选机制。

由于家庭解决了过去需要学生调动主动性去解决的生活与学业问题,通过直接提供物质与精神等各方面的支持抬高了学生的学业起点,因而学生学习的效率大大提高,需要个人主动解决的问题越来越少。这就使学校培养最终筛选出的未必是最优秀的个人,但大部分名列前茅者背后一定有着优秀的家庭。

总之,农村家庭创造的寒门温室,意味着农村学生学业参与机制的变迁。家庭参与正越来越多地取代学生个人的全面激发,成为获得学业成就的主要机制。

2. 单向度的配合:农村儿童的抚育私人化困境

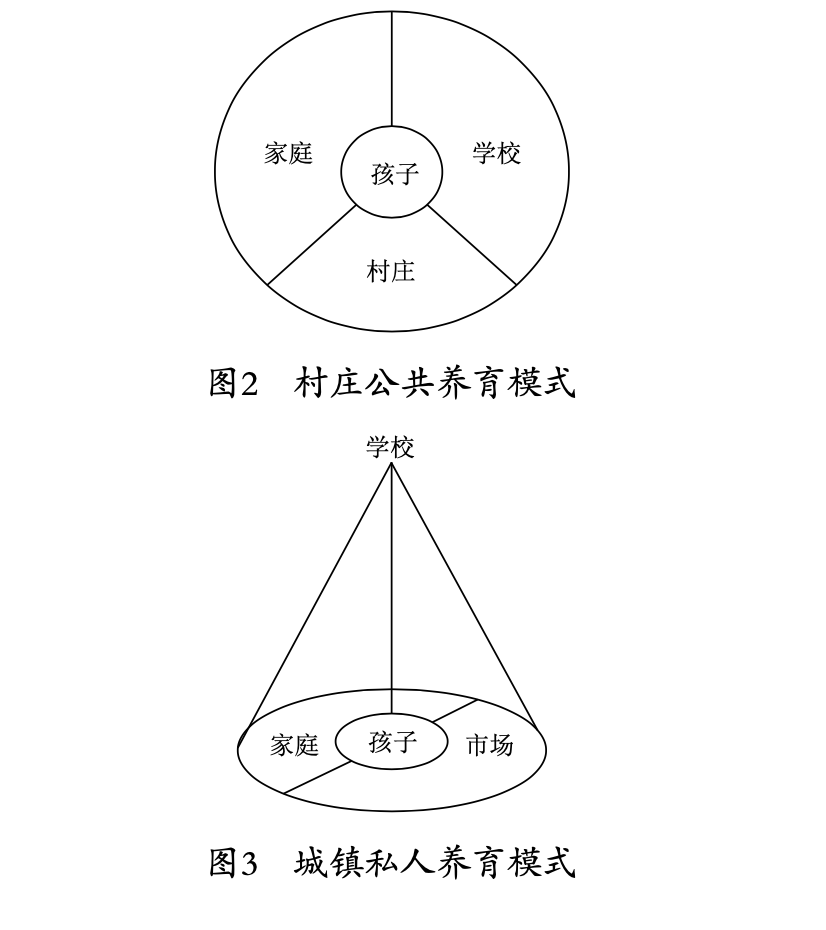

协同教育是理想的儿童教育模式。该理论认为,家庭教育、学校教育和社会教育共同构成了儿童教育系统,并且以儿童为中心形成相互作用的协同共育模式[46]。

从实际情况来看,乡土社会过去自然孕育了协同教育,家庭、学校和乡土社会共同塑造了儿童共育模式。但在城镇化过程中,这一系统逐渐瓦解,大量农村学生进入城镇学校后由家庭负责整合资源,单向度地配合学校完成儿童抚育。原来由家庭—学校—乡土社会协同承担的抚育责任,变得越来越由家庭来承担,进而使农村儿童陷入了抚育私人化困境。

首先,过去嵌入乡土社会的儿童抚育有着显著的公共养育特征。其中,在熟人社会的包裹之下,儿童不仅属于家庭,也属于家族和社区,儿童因此在基本安全、温饱以及照顾上均能获得超越家庭的支持。

另外,嵌入乡土的学校往往与家庭村庄建立起紧密的信任关系,约束了教师行为的同时也激励教师更多地承担责任。这就使儿童抚育责任被均匀地分摊到家庭、村庄以及学校之上,塑造出学业生活与生产一体化的公共抚育环境,如图2所示。

然而,在人口流动、乡村教育衰败以及城镇化的作用下,乡土社会的共育模式逐渐瓦解,乡村反而成为儿童成长的高风险场域。而进入城镇的家庭既缺少社区支持,又与学校缺少天然的信任关联,在学业成绩的指挥棒下不得不独自承担儿童抚育的全方位责任。由此形成了以学校为权威,家庭动员整合市场资源来单向度配合学校的私人抚育模式,如图3所示。

不难看出,在私人化的抚育模式中,学校成为专门化的教学机构,缺少承担额外责任的动力和条件,陌生人社会既缺失公共养育环境,又加剧了儿童抚育的风险。在此情况下,家庭不得不为儿童抚育负起全部责任。但对农村家庭而言,脱离乡土的儿童抚育成本极高,因此不得不陷入家庭抚育和家庭经济的两难。

如果选择承担抚育责任,就意味着要着手搭建寒门温室,那么势必造成家庭经济受损,家庭消费透支。而如果选择家庭经济,则很可能意味着儿童教育的失败。不仅如此,即使农民家庭选择承担抚育责任,也很可能因为缺少外部支持和家庭教育经验而陷入抚育困境,无法获得预期的抚育效果。

六、结论与讨论

尽管表现不同,但农村家庭与城市家庭一样出现了家庭参与的热潮。研究发现,农村家庭通过主动创造寒门温室,为学生提供了超越本阶层处境的学习生活环境,以此帮助孩子获得学业成就。这一寒门温室的出现,是农村学生处境恶化、教育选择多元化以及农村家庭的阶层跃升目标共同作用的结果。

其中,教育共识下的新家庭主义成为搭建寒门温室的关键机制,而学业至上的目标又使家庭有着充足的动力在学习条件、学习时间、学习动力以及学习氛围上对学生给予保护和支持。寒门温室的出现意味着,农村学生的学业参与机制逐渐从自我动员转变为家庭参与下的温室培养,农村儿童也因此日渐脱离了过去的乡村共育系统,陷入了抚育私人化困境。

按照家庭教育理论,家庭参与对儿童成长显然利大于弊。但在实践中,家庭参与有着具体的情境和语境。农村家庭的教育参与是乡村抚育系统日渐瓦解的结果,同时也是城镇化背景下农村家庭追求阶层跃升的必然。问题在于,寒门温室的打造一方面会让农村家庭背上沉重的经济负担,另一方面则让农村家庭养育出了具有非本阶层生活习性的孩子。

对家庭而言,这意味着要以透支家庭为代价,冒着很大的失败风险用非本阶层的生活方式来养育孩子。对孩子而言,这种温室化的生活既脱离父辈阶层的实际生活处境,又脱离于预期的城市中产化处境,反而容易成为“玻璃心的做题家”。

实际上,教育是一项投资周期长而回报不确定的事业,同时也是涉及公共政策的公益事业,不应由家庭来负全部责任、担全部风险。

在当前儿童抚育私人化、教育市场化以及政策导向减负化的背景下,如何重建公共养育系统,切实减轻农村家庭教育负担;如何培养农村学生,将农村学生培养成什么样的人,都是值得进一步反思探索的重要问题。

[基金项目:本文系国家社会科学基金一般项目“农民居住渐进城镇化方式研究”(项目编号:19BSH037)的阶段性成果]

参考文献:

[1]Pierre Bourdieu J P. Inheritors:French Students and Their Relation to Culture[M]. Chicago and London:The University of Chicago Press,1979.

[2]Pierre Bourdieu J P. Reproduction in Education,Society and Culture[M]. London:Sage Publications,1990.

[3][30][39][45]刘谦,陈颖军.“寒门出贵子”现象的理论再探究—聚焦学业过程与社会文化要素[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(4):158-164.

[4]余秀兰,韩燕.寒门如何出“贵子”—基于文化资本视角的阶层突破[J].高等教育研究,2018,39(2):8-16.

[5]金一虹,杨笛.教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J].南京社会科学,2015(2):61-67.

[6]陈雯.亲职抚育困境:二孩国策下的青年脆弱性与社会支持重构[J].中国青年研究,2017(10):37-42.

[7]杨可.母职的经纪人化—教育市场化背景下的母职变迁[J].妇女研究论丛,2018(2):79-90.

[8]李孝川.农村留守儿童家庭教养方式的社会学分析[J].学术探索,2012(7):76-79.

[9]许传新.农村隔代照顾研究状况及其趋势[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(1):37-46.

[10]丁百仁,王毅杰.阶层分化、教养选择与农民工随迁子女在校表现[J].基础教育,2020,17(5):89-101.

[11]陈彬莉,李英华,袁丽.阶层、流动与反思:流动人口家庭教养实践的多重逻辑[J].教育学报,2021,17(3):117-131.

[12]熊和妮.家庭教育“中产阶层化”及其对劳动阶层的影响[J].教育理论与实践,2017,37(7):30-34.

[13]肖索未,蔡永芳.儿童抚养与进城务工农民的城市社会文化调试[J].开放时代,2014(4):183-193. [14]张佳伟,徐瑛.流动人口家庭教育适应策略的建构—以就读打工子弟学校的随迁子女家庭为研究对象[J].全球教育展望,2020,49(5):32-42.

[15]李忠路,邱泽奇.家庭背景如何影响儿童学业成就?—义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析[J].社会学研究,2016,31(4):121-144.

[16]金久仁.从资本差距到场域隔离:城乡教育的家庭支持差距研究[J].教育科学,2019,35(1):1-8. [17]雷望红.从结构主义视角论寒门子弟的阶层困境与教育突围[J].中国青年研究,2021(1):5-11.

[18]李涛.底层的“少年们”:中国西部乡校阶层再生产的隐性预演[J].社会科学,2016(1):82-92.

[19]李家成,王娟,陈忠贤,等.可怜天下父母心—进城务工随迁子女家长教育理解、教育期待与教育参与的调查报告[J].教育科学研究,2015(1):5-18.

[20]刘谦,冯跃,生龙曲珍.家庭教育与学校教育互动的文化机理初探—基于对北京市农民工随迁子女教育活动的田野观察[J].教育研究,2012,33(7):22-28.

[21]熊春文,刘慧娟.制度性自我选择与自我放弃的历程—对农民工子弟学校文化的个案研究[J].北京大学教育评论,2014,12(4):48-71.

[22]丁百仁,王毅杰.公立学校农民工子女“自弃文化”研究[J].青年研究,2017(2):29-37.

[23]熊易寒.底层、学校与阶级再生产[J].开放时代,2010(1):94-110.

[24]王兆鑫“.走出乡土”:农村第一代大学生的自我民族志[J].北京社会科学,2020(5):26-36.

[25]朱焱龙“.资本补给”与“自觉共情”:低阶层子代获得高层次高等教育过程的代际支持[J].中国青年研究,2018(6):91-98.

[26]程猛,康永久.从农家走进精英大学的年轻人:“懂事”及其命运[J].中国青年研究,2018(5):68-75.

[27]程猛,康永久“.物或损之而益”—关于底层文化资本的另一种言说[J].清华大学教育研究,2016,37(4):83-91.

[28]程猛,陈娴“.读书的料”及其文化意蕴[J].基础教育,2018,15(4):22-28.

[29]杜亮,刘宇“.底层文化资本”是否可行—关于学校教育中的文化资本与社会流动的几个理论问题的探讨[J].中国青年研究,2020(5):36-42.

[31][32][34]秦玉友.教育城镇化的异化样态反思及积极建设思路[J].教育发展研究,2017,37(6):1-7. [33]安永军.生源流动、教育资源重组与城乡义务教育失衡—基于甘肃N县的案例研究[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021,21(5):39-47.

[35]李永萍.功能性家庭:农民家庭现代性适应的实践形态[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(2):44-60.

[36]杜鹏.熟人社会的阶层分化:动力机制与阶层秩序[J].社会学评论,2019,7(1):65-74.

[37]王旭清.代际分化与城乡分异:中西部二代农民的阶层分化逻辑[J].当代青年研究,2020(3):46-53.

[38]杨华.中国农村中等收入群体研究[J].经济学家,2017(5):26-35.

[40]周娟,舒丽瑰.阶层分化、村庄竞争与“拟态进阶”—农民进城定居的村庄视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(5):29-37.

[41]李永萍.新家庭主义与农民家庭伦理的现代适应[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(3):41-51.

[42]范云霞,郑新蓉.高考陪读:劳动家庭的教育参与[J].教育学报,2020,16(5):53-61.

[43]龙斧,梁晓青.代际消费不平等:阶层化视角下子女教育支出对家庭消费的挤出效应[J].南方人口,2019,34(4):26-36.

[44]王黎.城镇化背景下农民家庭消费策略[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(4):54-62.

[46]李运林.协同教育是未来教育的主流[J].电化教育研究,2007(9):5-7.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:王旭清(华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生)