本文来自微信公众号:奇点网(ID:geekheal_com),作者:查明明,编辑:张金旭,原文标题:《JAMA子刊:爱刷短视频,易得抑郁症?哈佛科学家发现,社交媒体使用与自我报告的抑郁症状增多风险升高53%相关丨临床大发现》,头图来自:视觉中国

当代网民刷短视频现状:

上一秒还在哈哈哈,下一秒就会呜呜呜;

上一秒,哇,这只小猫咪好可爱,嘤嘤嘤;

下一秒,什么?恋爱六年只送了一箱拉菲草,还有一件破棉袄,真叫人生气。

瞧,短短几分钟,就整了一套喜怒哀乐的大动作。

然而,在经历了不知道多少轮喜怒哀乐之后的深夜,我不禁一边emo,一边认真思考,短视频以及其他社交媒体究竟是为我们带来了快乐,还是夺走了我们的快乐。

哈佛医学院麻省总医院Roy H. Perlis团队最近发表在JAMA子刊JAMA Network Open上的一项网络调查研究成果或许可以给我们一个答案[1]。

这项调查研究提示,在研究开始时没有抑郁症状的成年人群中,Snapchat、Facebook、TikTok的使用和后续随访过程中受访者抑郁症状评分升高显著相关。

这是Roy H. Perlis团队首次在长期的纵向研究中揭示了社交媒体使用和抑郁症状之间的关联,填补了既往研究人群的空缺,为当前网络和社交媒体对人类心理、社会交际等产生的影响提供了潜在的探索方向。

在万物互联的时代里,社交媒体打破了传播和交际的界限,让人与人之间的联系更加方便快捷。但社交媒体在带来便利的同时也存在着隐患。

既往的横断面研究提示,社交媒体的使用与青少年和年轻人幸福感降低以及焦虑和抑郁程度增加有关[2-3],但这一结论可能受潜在的报告偏倚影响,且有因果倒置的风险[4]。已发表的纵向研究样本量小,且调查间歇较短,难以形成有力的证据[5-6]。

在长期的纵向研究中,社交媒体使用和抑郁程度的关联还是否存在?更年长的社交媒体使用者相较年轻人群所得出的结论又有何不同?带着这些问题,研究人员开展了调查和分析。

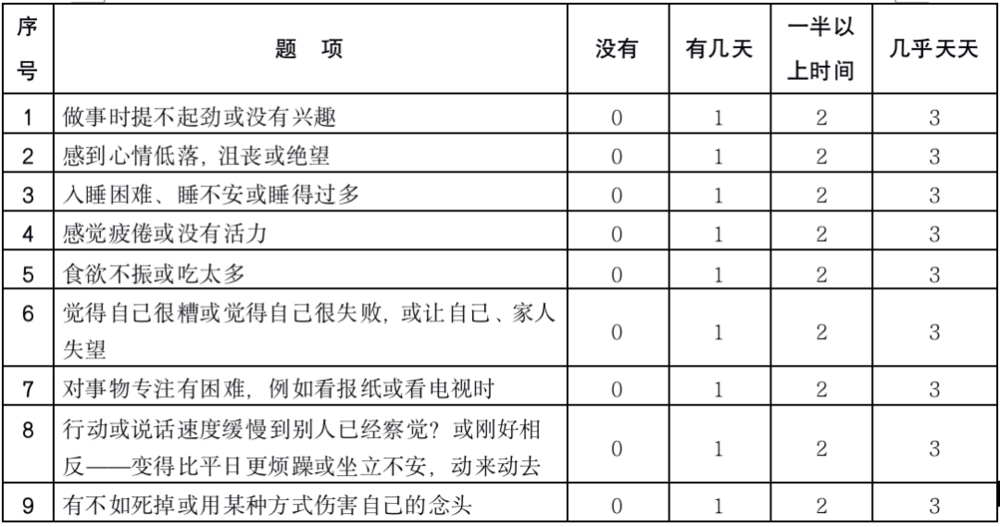

Roy H. Perlis团队使用了2020年5月-2021年5月期间大约每月一次、针对美国成年人开展的13波非概率抽样互联网调查数据,抽样策略考虑到了每个州的性别、年龄和种族分布。参与者们按要求完成了包含9项的患者健康问卷(PHQ-9),填写了社交媒体网站/APP的使用情况、24小时内COVID-19相关信息的来源等。

此外,该研究队列仅包含了那些起始PHQ-9评分<5分(小于轻微抑郁症状)的参与者,以排除先前存在的轻度及以上抑郁症的干扰。

在8045名首次参与PHQ-9调查,且评分<5的成年人中,共有5395人完成了第二次的PHQ-9调查。在完成后续调查的受试者中,有482人在第二次调查时PHQ-9评分至少增加了5分。

最终纳入分析的受试者平均年龄为55.8岁,女性占比65.7%,76.3%为白人。研究开始时PHQ-9评分的平均值为1.29。

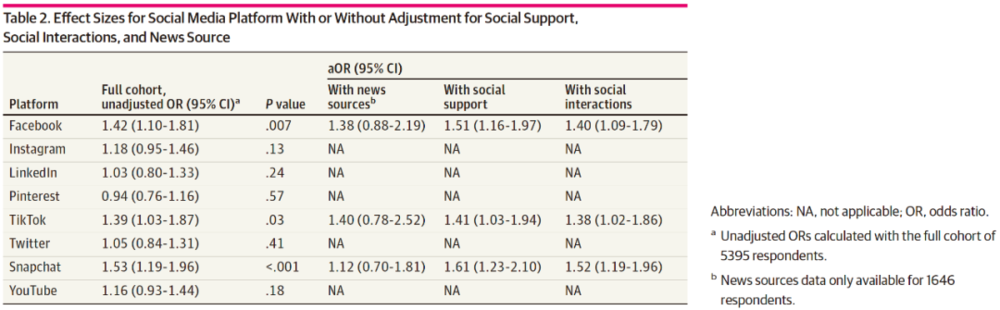

研究者分析后发现,Snapchat、Facebook和TikTok的使用与自我报告的抑郁症状增多风险升高53%(比值比:1.53,95%CI:1.19-1.96)、42%(比值比:1.42,95%CI:1.10-1.81)和39%(比值比:1.39,95%CI:1.03-1.87)有关,且在校正社会支持和社会交际情况后结论依然稳定。

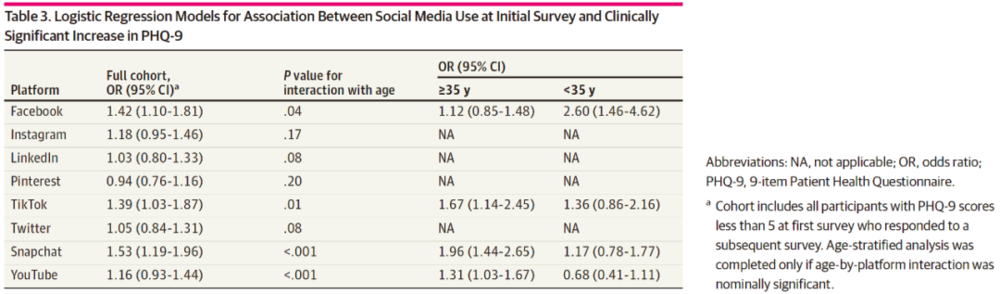

根据年龄与前文所述的三个平台进行分层分析后发现,对35岁及以上的使用者而言,TikTok和Snapchat和PHQ-9评分增高5分及以上显著相关,而Facebook相关的临床显著的PHQ-9评分升高则仅表现在35岁以下的受试者中。

此研究作为对既往横断面研究的进一步拓展,揭示了成年人群体中,社交媒体的使用和抑郁症状增多之间的正向关联。社交媒体相关的抑郁症状并不局限在儿童和年轻人群体,大龄成人同样可能受影响。更长的研究时程、更大的样本量和更广泛的受试者年龄范围增强了结论的说服力,且年龄和不同社交媒体之间的交互作用也是有趣的发现。

看到这里,你是不是觉得“社交媒体导致抑郁”的帽子马上就要被扣上了呢?

我们先不要着急用震惊体。起始和随访问卷调查揭示了社交媒体使用和临床显著的抑郁症状的增多之间存在关联不假,但关联不等于因果,自评问卷也不能代替临床诊断,情感和体验的主观性也增加了结论的变数。仅根据此研究就把社交媒体使用和抑郁风险增加划等号显然太过草率。

研究者们推测,社交媒体的使用可能只是抑郁潜在易感性的简单标志物,但并未给出二者间关联的进一步分析。考虑到人们倾向于在社交媒体上展示比较完美的自己,打开微博、小红书、朋友圈、知乎后,四处可见“人在美国、刚下飞机、斩获荣誉、优雅美丽”的照片事迹,相形见绌之下难免emo心酸。

但也有研究提示,就连查看自己的Facebook个人资料,都与生理压力反应增加有关[7],社交媒体使用背后的心理动机、行为学、情感体验之复杂,可能需要心理社会学家仔细斟酌和探索。

在有趣的发现之外,本研究也存在着一些缺陷:潜在的偏倚无法完全控制,量-效反应未能得到分析,社交媒体的使用内容未能统计,结论有多大程度上受到COVID-19的影响也不得而知,参加第二次调研的群体仅占总体的一部分,也可能导致一些偏倚。

简而言之,一项来自美国的纵向调查研究提示Facebook、Snapchat、TikTok等社交媒体的使用和自评抑郁症状评分升高相关,但对我国的社交媒体而言,结论又有哪些不同?微信、微博、快手、抖音又分别有何影响?期待我国的研究者们能给出更准确的答案。

参考文献:

[1]Perlis RH, Green J, Simonson M, et al. Association Between Social Media Use and Self-reported Symptoms of Depression in US Adults. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2136113. Published 2021 Nov 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36113

[2]Woods HC, Scott H. #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. J Adolesc. 2016;51:41-49. doi:10.1016/j.adolescence.2016.05.008

[3]Lin Ly, Sidani JE, Shensa A, et al. ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND DEPRESSION AMONG U.S. YOUNG ADULTS. Depression and Anxiety. 2016;33(4):323-331. doi:https://doi.org/10.1002/da.22466

[4]Parry DA, Davidson BI, Sewall CJR, Fisher JT, Mieczkowski H, Quintana DS. A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. Nat Hum Behav. 2021;5(11):1535-1547. doi:10.1038/s41562-021-01117-5

[5]Kross E, Verduyn P, Demiralp E, et al. Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. PLoS One. 2013;8(8):e69841. Published 2013 Aug 14. doi:10.1371/journal.pone.0069841

[6]Sagioglou C, Greitemeyer T. Facebook’s emotional consequences: why Facebook causes a decrease in mood and why people still use it. Comput Hum Behav. 2014;35:359-363. doi:10.1016/j.chb.2014.03.003

[7]Cipresso P, Mauri M, Semonella M, et al. Looking at One's Self Through Facebook Increases Mental Stress: A Computational Psychometric Analysis by Using Eye-Tracking and Psychophysiology. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2019;22(5):307-314. doi:10.1089/cyber.2018.0602

本文来自微信公众号:奇点网(ID:geekheal_com),作者:查明明(东南大学医学院神经内科硕士)