本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),首发于《新周刊》599期,作者:刘旭,头图来自电影《追忆似水年华(1999)》

综艺节目《一年一度喜剧大赛》中,演员金婧饰演了一位表里不一的都市女性。

私下,这位都市女性听俗气的有声网络小说;而在外人面前,她则摆出一副趾高气扬的样子,脸上盖着一本厚实的《追忆似水年华》。但凡是了解一点文学的观众,便能窥见这组鲜明的对比,从而体会到当中的讽刺与嘲谑。

近二三十年,普鲁斯特的这本巨著在某些时刻确实成为了审美品位的代表。在一些人看来,这本书是法国版《红楼梦》,阅读过它,就好像理解了一个时代,甚至还能弄懂大部分文学史——不得不说的是,这可能是一种错误的认知,但《追忆似水年华》的重要性却不可忽视。因为自1913年出版以来,有太多的读者对它赞不绝口。

对书籍向来挑三拣四的纳博科夫认为,普鲁斯特的小说是20世纪的杰作。哈佛大学教授布鲁姆更是说:“《追忆似水年华》超越了所有可以评判的西方经典。”在该书众多的拥趸中,也向来不乏名作家,伍尔夫、杜拉斯、毛姆等人都曾公开表达过自己对这本意识流小说的喜爱。

然而,对普通读者而言,想要从头至尾读完《追忆似水年华》,并不是一件简单的事情。这部书的全译本有240多万字,近3000页。对待它,光有兴趣还远远不够,有充裕的时间与精力,才算是具备了阅读基础。日前,许鞍华导演接受采访,在被问到退休想做什么时,她很自然地答出,去阅读这本从未看完的大部头。

而在受众以年轻群体为主的豆瓣上,有人创立了“马赛尔·普鲁斯特”小组。组内成员邹非周发现,在官方发布的数据中,今年上半年有5000人标记“读完”了这部鸿篇巨制。

《追忆似水年华》就像一座巍峨的山峰,挺立在文学的场域中,有人对此望而却步,有人虔敬地单纯仰望,当然,也有人选择了攀爬与跨越。

今年,正是普鲁斯特诞辰150周年。他这部声名远扬的作品问世也已有百年,从无人问津到众星捧月,为何会产生如此变化?在个体身份日趋割裂、生活愈加碎片化的语境下,我们是否又对普鲁斯特产生了新的认识?这一切疑问的答案,或许需要我们重新回溯,去从普鲁斯特的书作以及人生历程中追寻和把握。

“人生太短,普鲁斯特太长”

而今已是耄耋之年的翻译家周克希是国内最早翻译《追忆似水年华》的人之一。2014年,他在接受采访时引用了法国作家法郎士的一句话来形容自己的心态:“人生太短,普鲁斯特太长。”正是从这年开始,他放弃了翻译这部作品。

他的放弃,并非出于不再热爱,而是因为“年纪、体力和精力确实无法胜任了”。周克希是一位“半路出家”的译者。50岁以前,他是华东师范大学数学系的教授。知天命之年,他才转而从事翻译工作。1982年,机缘巧合之下,他参与到译林出版社《追忆似水年华》的集体翻译中。

![《追忆似水年华》,[法] 普鲁斯特 著,周克希 译,译林出版社,2008](https://i.aiapi.me/h/2021/11/21/Nov_21_2021_07_41_42_24482672882783671.jpeg)

项目结束,他一直希望可以凭一己之力独立完成《追忆似水年华》的翻译。2003年,该书第一卷《去斯万家那边》出版。周克希算是走上了这条艰难的独自翻译之路,“到底一共花了多少时间,我没有认真统计过。但前后的跨度,当在十年以上。”

每译一卷,要花费他两三年的光阴。由于当中穿插着其他工作,再加上身体状况不如从前,他终在完整地译完第一、三、五卷之后,选择了停下来。他说:“我自己感到了难以为继。如果是在年轻的时候,我可以挺过去,现在就不行了。”

在周克希看来,普鲁斯特的作品适合慢慢翻译,而这个进程中,最大的挑战,“不是词汇,不是句子长,主要是他的思想性,不知道他到底要说什么”。

他说,长期翻译普鲁斯特已经有了感情,但再好的朋友,也终有一别。无论是对译者,还是对读者,《追忆似水年华》都实在是太长了。

但《追忆似水年华》的长,绝不是陈词滥调的冗长。

全书就如同一幅手卷画,慢慢铺展,最终呈现出19世纪90年代初法国特定人群的生活样态。如果说巴尔扎克是法国社会的“书记员”,那普鲁斯特便是对那个时代情绪与感受敏锐的捕捉者。

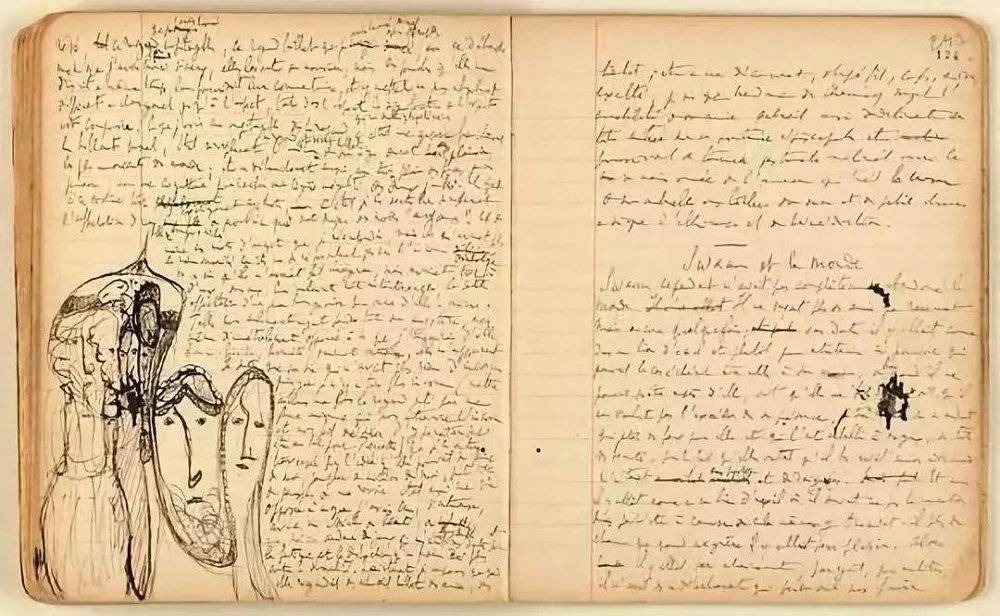

普鲁斯特从1906年着手写作这本书,其间不断修改,甚至一度重写。直到1922年去世,他都在挂记着这本书。可以说,他在书中倾注了全部的心血。周克希说,这部书,就是普鲁斯特的生命,所以在写最后那个Fin(完)时,他对女管家说:“现在我可以死了。”

除了篇幅长,《追忆似水年华》的另一大特征是情节不连贯。这给习惯于传统叙事的读者造成了巨大的障碍。

阅读时,人们在1870年至1872年之间反复跳跃,而所处的空间也随着感知的变化而变得不同。

前一章节,“我们”某年某月正在盖尔芒特家的石子路上徜徉;而后一章,一下子又降临到了另外一个时间点下的威尼斯圣马可广场。

然而,意识流的作品也并非没有好处。读者能够从任何一处看起,故事与戏剧性冲突在书中被彻底消解掉了,取而代之的是,人们能够更细致入微地去体察情感和发掘生活细节。实质上,在看似混杂而凌乱的书作中,普鲁斯特留下了一条统一的引线——人的意识。

在他的构想里,《追忆似水年华》这本书是一座大教堂。他在给朋友所写的信中说道:“我只有一个考虑,那就是构建结构,当你对我说到大教堂时,我无法不因为一种直觉而激动……我想给我书的每个部分一个这样的题目:大门,侧堂的彩绘玻璃,等等。这部作品唯一的优点正在于它的整体,它的每个细小的组成部分都很结实。”

但这座“教堂”最初建成时,却没有什么“信徒”,以至于书的第一卷第一版还是他自费出版的。

当时的文学界,正流行“长河小说”。所谓“长河小说”,是指多卷的、篇幅超长的,像河流一样慢慢流动的小说。评论家最初注意到《追忆似水年华》时,就粗略地将其归纳到这一类别之下。但多年以后,人们意识到,不定的主题与细碎的情节,使得这部书根本无法被定义。

和曹雪芹相似,普鲁斯特能写出超越所处时代本身的小说,有赖于自身的经历与认知。瓦尔特·本雅明在1929年时写过一篇名为《普鲁斯特的形象》的随笔。

他在当中写道:“这部作品的创作条件是极不健康的:非同一般的疾病,极度的富有,古怪的脾性。在任何一方面这都是不可效仿的生活,然而它却整个变成了典范。”

对此,周克希也坦言,尽管这些年他一直在翻译普鲁斯特,但他对这个人却不太恭维:“如果要跟他做朋友,我会考虑一下,但从文学角度,我非常崇拜他。”

与生命赛跑的书写

与刻板印象中的作家不同,普鲁斯特的一生从未有过穷困潦倒的时刻。他与巴黎的上流社会阶层一样,频繁地出入沙龙、展览、作家圈的活动。

他家境殷实,母亲骄纵,本应无忧无虑的他却在成长的过程中生发出了超乎常人的敏感。哪怕是最不经意的冒犯和最轻微的敌意,都会被他牢记于心。所以从少年时代开始,他便常做笔录,并将写作当成一种疏解。正是强烈的冲动和对情绪精准的察觉,才构成了他日后写作的基础。

在此基础上,一直折磨他的慢性哮喘,也让他无法像同龄人那样,在灯红酒绿中纵情作乐。长久的闭门谢客,使得写作成了他生活里为数不多可以寄放心灵的乐园。他很明晰,人只有在心情欢畅时,生活才有意义。但他也清楚地认识到,一切产生于感情冲动和人际交往中的幸福都是虚幻的,转瞬即逝。

1903年至1905年间,普鲁斯特的父母相继去世,而他的身体健康也每况愈下。那时,他意识到,有些欲望在未及实现之时便已变换,而在时间的流逝中,我们得不到任何永恒的东西。

所以在将近40岁时,普鲁斯特把自己的全部精力都投入到了《追忆似水年华》之中。他说:“我在书中倾注了我的思想的精华,甚至我的生命。我对它无限珍视,远胜过我迄今所做过的一切,因为那一切都是毫无价值的。”

往后的日子,他的身体愈加脆弱,甚至自然的光与声音,都足以让他产生不适。于是,他终日拉紧窗帘,在房间内狂热地书写着那些记忆里的生活。

有时他会深夜出门,坐着包裹严实的马车,去参加宴会,或请朋友吃夜宵。并不是他阔绰到失去理智,而是他希望,能通过这些场景,再让他回想起一些什么,然后将它们写下来。

那时,他已经预感到死亡的临近了。

他抓紧最后的几年,检查和修改手稿,其间还不遗余力地和出版商打交道——尽管没人愿意为他出这一本不伦不类的书。

只有在哮喘病发作,实在难以坚持时,普鲁斯特才会停下来。他对友人说:“现在必须在我自己的坟墓完工之前为它建造起一座巨大陵寝。”

不久后的1922年11月18日,凌晨四点半,普鲁斯特的生命走向了终点。他没有败给疾病、失眠和劳累,而是最终被他孜孜不倦所书写的时间吞噬掉了。就在离世的前一天,他还叫来仆人,希望她能在手稿中,把书中阿尔贝蒂娜吃的冰淇淋的味道补充清楚:“可能是草莓,也可能是覆盆子。”

在书中,普鲁斯特的书写揭示了这种情感的本质。人物一旦坠入爱河,就会依次产生热情、不安、困惑、嫉妒、不幸等感知。恋爱或婚姻中的人对此应该深有体会。

在书中斯万和叙述者的例子中,我们渐渐懂得,爱与痛苦是紧密相连的,有时甚至会发生置换。

所以,对人们来说,普鲁斯特爱情是一个哲理,也是一种提示——在享受甜蜜与欢愉时,同样也要接受它所带来的不那么美好的附属情绪。

爱情之外,人们对普鲁斯特问卷也颇有兴趣。一些活动与采访中,人们常常会将其作为剖析自我的工具。因为在这份问卷中,反映着不同人群的价值观念与生活方式。事实上,这种问卷形式最初只是流行于法国沙龙圈。

后来,因为普鲁斯特在13岁和20岁时各做过一次该问卷,答案有很大不同,人们为了分析其成长经历,就用他的名字命名了。多年过去,这份问卷仍在流行,某种程度上也说明,人们对于人生的反思与追问,在任何一个时代都是不过时的。

而在他众多的“遗产”中,普鲁斯特时刻也是当今年轻人最热衷探讨的词汇之一。

街角烤红薯摊位散发的香气,可能会让某个刚下班的人回想起冬日与恋人一起散步的时光;楼道里飘散出的饭菜味道,也大概会勾出人们对家庭团聚的回忆。普鲁斯特的书写又再次提醒了人们,切莫忽视和忘却那些感官所带来的连绵不绝的往事。

为了表达这个观点,普鲁斯特在书中说:“我们徒然回到我们曾经喜爱的地方;我们决不可能重睹它们,因为它们不是位于空间中,而是处在时间里,因为重游旧地的人不再是那个曾以自己的热情装点那个地方的儿童或少年。”

米兰·昆德拉认为,普鲁斯特写《追忆似水年华》并非为了讲他的生活,而是为了通过读者的眼睛照亮他们的生活。

从这个维度看,以普鲁斯特冠名的这些新鲜词汇,确实已经反映出了这一点。

在《追忆似水年华》的结语中,普鲁斯特这样写道:

“如果时间允许我完成我的作品,我将给它打上时间的烙印。时间已经不可抗拒地占据我的心灵,在我的作品中,我将描绘世人,即使冒着把他们写成怪物的风险:他们在时间里占据一个在空间中难以获得的广阔得多的空间,一个伸展的无法度量的空间。”

事实证明,他做到了。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:刘旭,首发于《新周刊》599期