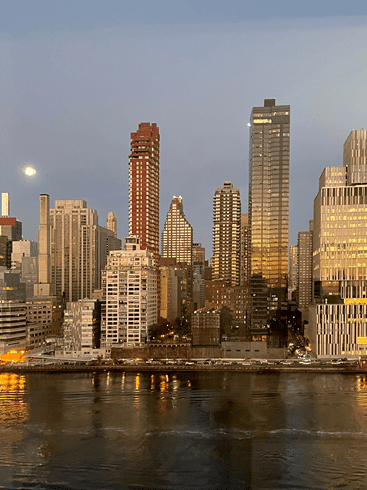

没有男朋友可以暖手,没有家族企业可以接手,Ashley偶尔会感伤:还要在这个破公寓里住多久?

3分钟后,闹钟响起,这座城市不给人留下脆弱的时间。

“要出门了。”今天是Ashley的大日子,10分钟内必须出现在地铁上,不然赶不上早上的面试。

和所有留学生一样,夏天刚刚毕业的Ashley,努力把自己塞进漂亮的正装里,往脸上涂上一层层粉底高光和阴影,试图在各种面试官前留下“不亚于纽约平均颜值”的第一印象。

作为一个既不写码、也没有绿卡的留学普女,在找工作这件事上,Ashley没有挑挑拣拣的余地,她唯一的愿望就是“留在纽约”,留在这个“最疯狂、最自由”的艺术之都。

为了这个原生家庭的逃离选项,Ashley等待了太久。父母在她的人生里参与感极高,对于艺术这种“不稳定”的职业,父母是不太可能接受的:

在国内的教育体系里卷生卷死,选一个卷生卷死的“好专业”打基础,再漂洋过海一路卷到PhD,毕业后再长驱直入上东区,成为饭桌上“我们家的孩子”以及朋友孩子们写paper时的“reference”。

——这才是Ashley父母的如意算盘。

但Ashley是个头铁的女人,不想成为一只“被中美教育体系锤炼出来的蛊”。

更能打动她的,是Woody Allen镜头里明灭起伏的布鲁克林大桥,是Bushwick张牙舞爪的彩色乌鸦,是Cavemen的铃鼓声。

所以,当父母终于允许她自己选择城市时,即使LA有粉色落日,芝加哥有熟悉的飞雪,她还是去了纽约。

而当Ashley真正走在Brooklyn时,六个耳钉戴着鼻环的金发美女,半个后背都是纹身、一头雷鬼辫的拉美小哥,脚踩粉色高跟的黑人肌肉壮汉,给了她极大的归属感:

古怪的人变得没那么古怪,好像做什么都很合理。

于是为了留下,在OPT的60天grace period将到期之前,Ashley毫不犹豫地接下了一家创业公司的PR岗位offer。

即使2000美金的试用薪水少得可怜,连房租都交不起。

来办公室的第一天,当Ashley听见男上司说“这裙子挺好看,下了班就能去钓男人”的时候,有工作经验的她心里一惊。

只是高悬头顶的legally stay policy让她没有勇气转头就走。

外出午餐,餐厅滚动播放韩国女团MV。男同事们在上司的带领下,对着屏幕上的女团成员从脸到胸逐一点评。正在点餐的男老板,放下菜单,指着MV里只到大腿根的格子短裙,对Ashley说:

“你刚毕业,穿穿这种有活力的衣服多好。”

看着面前这些人,Ashley一再告诫自己:找到下家才能说fuck you. Today is not the day.

一个月的如坐针毡,Ashley如愿以偿找到Art Industry的工作。跑路时,她连试用工资都没结,甚至顾不上气急败坏的老板,连忘在公司的新外套都没拿。

“当交学费了。”Ashley对已被借空的支付宝借呗说。

新工作很快乐,10个男人9个gay,剩下一个on the way。

Ashley拿出24/7燃烧自我的热情,披星戴月地干了3个星期,客户通过了她的方案,又3周后,她完成了第一个大型艺术展,庆功派对开在Waldorf Astoria。

那晚,Ashley成了整个Waldolf的焦点。小gay同事们抱着她兴奋地自拍,老板稳重而扎实地向他握手。Ashley打开前置,感觉离《欲望都市》里的Samantha又近了一步。

只是,相比起前司的擦边球,Ashley的客户将要给她上演一出帽子戏法。

和Caroline遭遇的阿里哥一样,这个客户顶着big title的光环,在公司当着不大不小的中层。虽未摆脱曼哈顿白男的标配秃顶,但在Ermenegildo Zegna西装遮掩下还算得体的身材,摆脱了“相貌油腻”的评价。

所以,当他对Ashley耳语“Could you stay one more night?”时,她差点忘了白男说的下一句:I can pay for it.

于是,在“扇他一把喜提失业”和“假装没听见”之间,Ashley懦弱地选择了后者。

沉默被解读为默许。对方递来一杯酒,顺势把手放在Ashley的肩膀上,一路向下摸到手腕。

在脱下高跟鞋砸他脑门前,Ashley转身迅速离开,转身对上司说:我喝多了,可能要先走。

“这没什么。”她在出租车上这样安慰自己,“出来工作总是难免的,这不是你的错。”

可是,眼泪还是止不住往下掉。

回到家,甩掉压得脚尖痛的高跟,把自己埋在沙发里,Ashley决定把事情留在今天,明天的房租容不得她想第二遍。

说来也巧,第二天的工作地点在Brooklyn。车子一步一堵地穿过布鲁克林大桥,Ashley的眼影又花掉了。

她迅速戴上墨镜,因为实在没精神向同车人编造借口。

只是,Ashley不知道该和谁讲这件事。

和父母吗?得到的百分百是“所以说了不要做艺术”。

和朋友吗?可能得到的是“快回国吧”,温暖却无力。

和上司吗?可能是不痛不痒的安慰和形式化的调查。

这个客户,拿捏着公司近1/5的年收入,Ashley太清楚公司会怎么做。

想要得到什么,一定得付出点什么,这个道理她懂。

为什么这么难?为什么想得到点自己喜欢的东西,就这么难呢?

想得到自己喜欢的东西,一定要薛定谔地躺平吗?精神永远向上,肉体随时躺平?

//

推开车门时,Ashley看见手上还是留了一点昨晚的眼影。

“忽略它吧。”她想,就像忽略自己可能被眼泪冲开的粉底一样。

就像忽略根本不可能结束的性骚扰那样,做一只快乐的鸵鸟,直到再也不会有情绪的那天到来。