当我结束了疲惫的周末,准备打开Twitter放松一下,下一秒,首页弹出“丧心病狂的北美高华群体竟联名请愿斯坦福取消谷爱凌的入学资格#谷爱凌#”的消息:

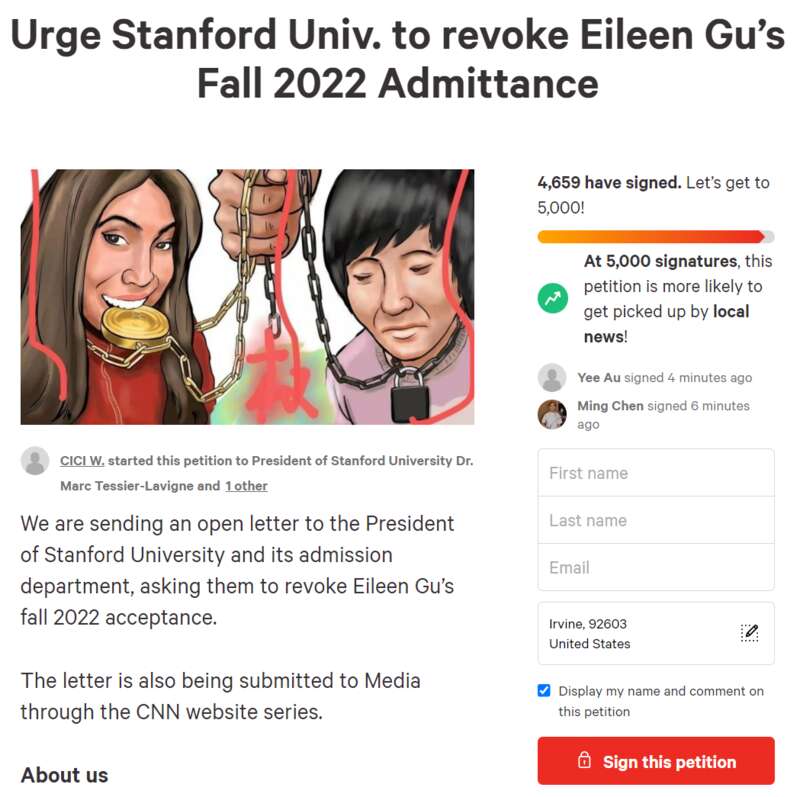

这则请愿书的封面,是早些时候的“谷爱凌和丰县事件当事人分别戴金链子和铁链子”的对比图——

然而,当读到请愿书的主体部分时,我发现请愿详情(将在下文中展开)对丰县只字不提,封面图里的暗示却给人戴上一顶“我的存在是对人权的侮辱”的帽子,真的很坏。

诚然,媒体对谷爱凌的造神不应该分散对被拐卖的妇女儿童的社会关注,但丰县事件为什么会变成别有用心者攻击谷爱凌的武器呢?

无从得知。

唯一能得知的是,这份请愿书的起草者们,是“一群热爱美国的人,其中有一些是华裔美国人,大部分是正在申请大学的家长”——

然而,更坏的部分在这份请愿书的真实诉求和评论区中。

这里的诉求很简单:希望斯坦福能撤回对Eileen Gu的录取。

请愿的理由,除了不能说的理由之外,就是“国籍问题上的争议”和“所有人都可以翻墙”的外宾言论。

有兴趣的话,你可以自己找找这份请愿书原文,感受一下“中式民粹”和“西式白左”的奇妙糅合,这里就不做展示了。

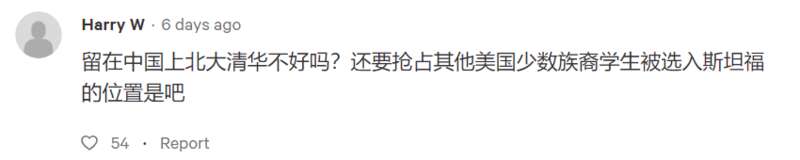

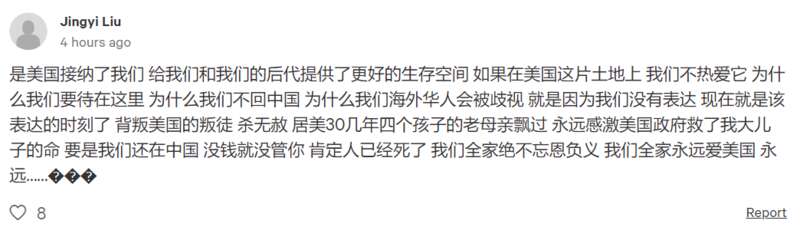

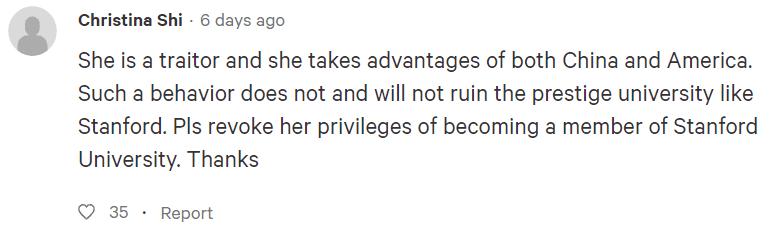

划到请愿书底部的评论区,画风是更加高度统一的左翼民粹主义:

你会发现,虽然他们是“a group of people who love America”,但评论区里的人名里,清一色都是中文的姓氏或者名字。

刚看到这份请愿书的时候,我非常诧异。

美国私立大学系统,本来就是世界范围内“精英教育系统”的示例,而一帮高华家长联名请愿谷爱凌退学,就是“一群精英在请愿,让一个更精英的精英退出某一个特别精英的圈子”,并以此作为“对特权的惩罚”。

这到底是在平权,还是在维系自身利益?

如果按这些高华家长所请愿那样,谷爱凌应该为自己的特权而被斯坦福取消入学资格,那么这些写了请愿书的高华家长的孩子,是不是也应该为他们爸爸妈妈的特权而全部退学?

或者说,不那么高华的家长们,是不是也应该联名请愿所有高华家长的孩子被取消入学资格?

一环接一环,似乎只有全员低华、全员无产,才能实现世界大同。

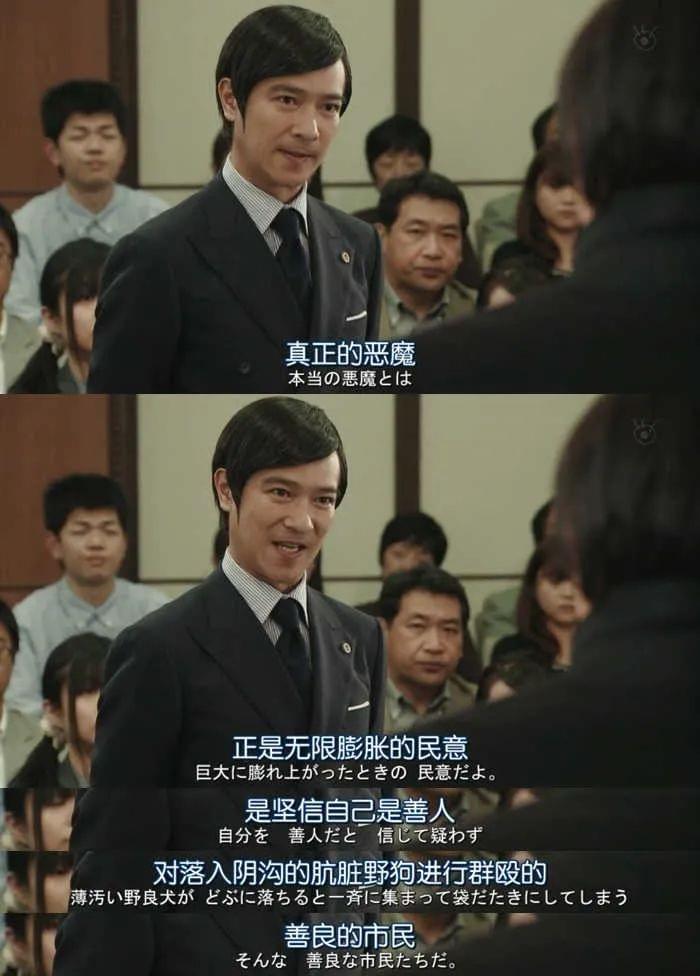

这让我想起另一个词:民意。

这么一说,请愿这个制度的设计,在不同的文化语境里也显得很有趣:

你可以看到情绪化的表达、群体情绪的产生和宣泄,同时从政治的角度上,这也是个很方便的东西。不管你处不处理这件事,这都是一种“民意”的象征。

很微妙。

上一篇关于谷爱凌的文章在公众号发出之后,我观察了评论区和微博的一些言论,发现矛盾主要集中在:

支持并推动造神的一方认为,“你不赞成她,就是否定她的个人努力”,而反对的人则是“针对谷爱凌这个形象,抵制她背后的精英主义”。

有人提出了一个可供探讨的观点:支持造神的一方,大多是优绩主义者。

优绩主义者,主张“人的一切都是靠奋斗得来的”,在日常语境中,是我们熟悉的“社会达尔文主义”:最有天赋和最努力的人值得获得较多分配。

同样是运气,比起阶级上的不平等,人们似乎更能接受生物学上的不平等。

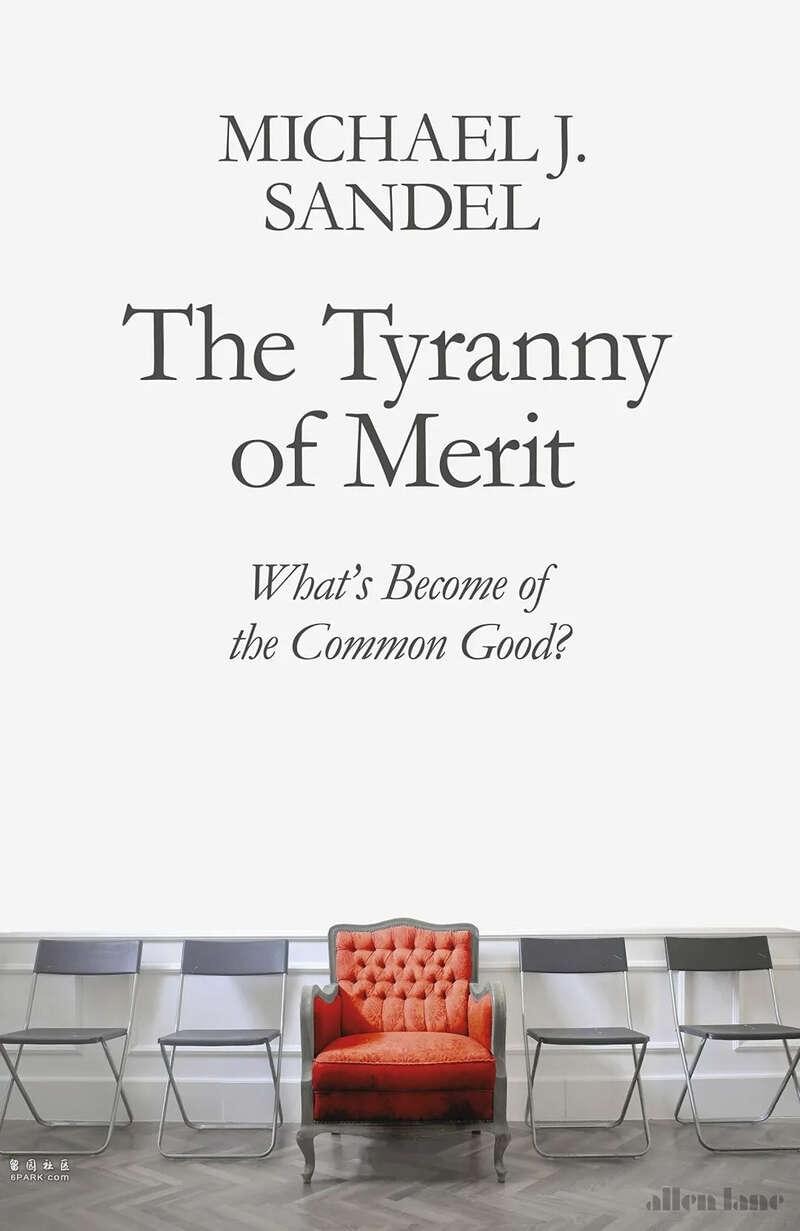

而针对优绩主义者,桑德尔在《精英的傲慢:好的社会该如何定义成功?》中提到一个观点:

“昔日激励无数人奋斗的美国梦,恰恰是造成今日美国社会分裂的根源。

看似公平的成功观,造成精英的傲慢和底层民众的怨恨,使成功者深信其成功是自身努力的结果,忘记帮助他们的时机和运气,轻视比自己不幸和缺乏资格的人。

这一现状阻碍了社会流动,助长阶级对立,侵蚀民主政治,最终导致民粹主义的兴起。”

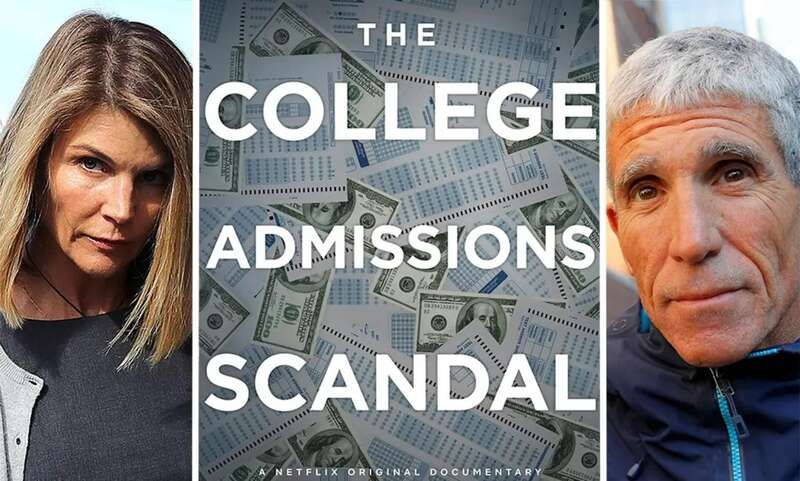

这也是斯坦福舞弊案引发众怒的原因

但讽刺的是,这些民粹主义往往又是由精英主义者所主导的。

所谓请愿、弑神,不过是另一些精英的主张,将他们目标里的精英排除在平民之外,称其优越,其核心主张看似“反精英”,实则是另一群人的精英主义。

请愿书发起人,自身也是“parent of prospective college student”

民粹主义的兴起,同样推动了对“在精英主义育儿观培养之下诞生的谷爱凌”的造神,但很多打着反精英旗号、反对造神的人群,本身也是他们所反对的精英人群。

那么至于这些参与请愿的家长们,他们的精英意识是虚化的吗?矛盾吗?如果矛盾,他们到底是在平权,还是在维系自身利益?

如果不矛盾,麻烦就更大了。

这类“中产精英”,似乎是一个被创造出来的阶层,他们access的并不是金钱权利地位,而是一些思想资源,或者某种思维模式,至少他们是这么认为的。

优越感本身是很虚无缥缈的东西。认为自己“更聪明”,“能接触到更多信息”而高人一等的优越感,并不能像其他的东西一样给你带来更多实际的好处,尤其是在华人圈。

如果说优绩主义是美国社会分裂的根源,那中国则是缺少优绩主义生长的政治文化土壤。脱离“最有天赋和最努力的人值得获得较多分配”的资源分配制度,优绩主义很难成立。 “如果优绩制没有得到充分落实,并且无法兑现它许诺的公平竞争与社会阶层流动,在虚假承诺的伪装下它只是一个陷阱。”

高中的时候,精英对我而言还是褒义词。

刚上大学时,我也时常会想:假如我成为了一个真正的精英,我还会像这样反对精英主义吗?

我现在有了答案。

一篇关于人类学著作《文化的解释》的书评写道:

“格尔茨主张的文化概念,实质上是一个符号学概念,这一主张的灵感来源于马克思韦伯提出的‘人是悬在由他们自己所编织的意义之网中的动物’,文化便是这样一些由人自己所编织的意义之网。

正式通过对这些复杂现象的阐释,我们才能相互理解,能使我们得以接近别人——在别的山谷中守护别的羊群。”

如果说,普通人是羊群,而精英是牧羊人的话,那么当牧羊人无法忘记自己是牧羊人这件事时,那他们就总是会“通过牧羊人的眼睛”去看羊。

一直觉得自己是牧羊人的想法并不好,因为其实你可能只是一头黑牛而已。

又或者,你可能只是一只会做梦的羊而已。