科幻巨作《沙丘》终于上映了,它为许多观众带来了久违的新鲜感,也引起了许多影迷,尤其是科幻迷的讨论。在人们逐渐对特效、大片、漫威式的故事脱敏的时候,《沙丘》带着和《指环王》类似的史诗气质,引发了“怀旧”的热潮。借由《沙丘》的上映,我们重新思考关于科幻的“鄙视链”。本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:阿勃,编辑:程迟,头图来自:《沙丘》剧照

“作为一个科幻小说,《沙丘》居然一边讲星际航行一边跳大神,这也太不硬了,这叫科幻吗?这叫奇幻吧!”

“还是喜欢《沙丘》这样的经典科幻硬作,‘复联’那套真的看腻了。”

等等,你们一个说《沙丘》不硬、一个说《沙丘》很硬,那《沙丘》到底硬不硬?

维伦纽瓦版《沙丘》电影上映的当儿,两位友人同我表达了对《沙丘》截然相反的观感:一个人觉得《沙丘》不是“硬科幻”,不好看;另一人则认为,《沙丘》设定过硬,和漫威宇宙那种“主题乐园”不是一路的。但不难发现,他俩的观点都是:好的科幻作品一定是“硬”的。

留意过科幻小说和电影的宣发文案吗?人们从来都不会以“软科幻”来推荐作品,永远只会有“硬科幻”,不确定硬不硬的一般称为“科幻巨作”。可是“硬科幻”后面往往也跟着巨作二字,很容易让刚入门的读者产生“科幻小说越硬越好”的认知。

一、科幻,必须得“硬”?

什么是硬科幻?

“硬科幻”(Hard Science Fiction)一般指更关注科学细节描绘的科幻小说,无论是自然世界还是科技设定,都力争做到符合(已知的)科学,此处的“科学”又一般指数理化生等自然科学和技术科学。

这一概念的提出有其时代背景,二十世纪三年代以来,随着第二次世界大战和冷战的军备竞赛,科技发展进入了一个相对爆发的时期,人类既具备了探索地外文明的能力,又手握能毁灭地球的启示录武器。

[美] 弗兰克·赫伯特 著,潘振华 译

读客|江苏凤凰文艺出版社,2017-2

“硬科幻”的流行带来了科幻小说的“黄金年代”,以阿西莫夫、克拉克和海因莱因为代表的“三巨头”,奠定了大众对科幻文学的一种基本印象:恢弘的故事、时间或者空间上跨越极广、对技术设定事无巨细的阐述。

以《基地》系列为例,小说虚构了一门对人群做出精准分析和预测的学科“心理史学”,“心理史学家”哈里·谢顿预言了银河帝国的毁灭,并制定了保存文明火种的计划。整个《基地》故事源于数学发现,由数学开始得到解决,就是“硬科幻”的典型特征:技术推动了剧情,技术解决了问题。阿西莫夫的其他设想,比如单兵核武器,机器人深度参与人类生活,联网的图书馆等等,皆是由所处时代的科技出发作出的设想,这也是“硬科幻”小说的要义:从现有的认知出发。

[美] 艾萨克·阿西莫夫 著,叶李华 译

读客|江苏凤凰文艺出版社,2015-10

《基地》作为“硬科幻”的代表作,在科幻史上有着无懈可击的地位,属于没读过就没入科幻门的那类小说。可是今天,年轻读者会觉得《基地》非常不带劲。

核武器和二向箔比差太远了,人物塑造又有点扁平;“心理史学”不就是大数据么?随便读点互联网产业报道,可能都比谢顿能说会道;至于银河帝国,“都能星际旅行了,怎么人类还在封建制?”

你看,强调技术设定当然是科幻小说的魅力之一,但这也是桎梏。毕竟时代在发展,小说中的一些设定会成真、一些会被证伪、一些被飞速抛弃。《基地》能成为经典,靠的更是史诗级的叙事,是阿西莫夫创造的“太空版罗马帝国衰亡史”。

倒也不是说数理化很酷炫,社科文恒久远。设想这样一种极端情况:一本由纯粹的对世界构想的详尽描述组成的书,我们不会称它为“小说”,只会叫它“设定集”,更有人揶揄“硬科幻”(Hard Sci-Fi)是“难读科幻”。

“现代科幻小说之父”雨果·根斯巴克说过,一部完美的科幻小说应该由75%的文学和25%的科学组成,即便雨果是公认的“硬科幻”和“黄金年代科幻”缔造者之一,他也觉得科幻小说应该注重文学性。

二、新浪潮的反叛

物极必反,受够了“黄金年代”范式的科幻作家们,掀起了“科幻小说新浪潮”运动。严肃宏大“黄金年代”是科幻小说的特点,而“新浪潮”的特点则是自由,讲究大胆创新,每个作者都有自己独特的腔调。他们大都抛弃了对阐述新技术的迷恋,转而关注社会运作、政治架构、人的心理活动等“软科学”。

在《光明王》里,罗杰·泽拉兹尼笔下的殖民者不再渴望征服星辰大海,而是用技术壁垒将自己塑造成现实世界中的神明,实现对底层人口的奴役。放弃了对技术设定的阐述后,泽拉兹尼借用古代印度神话,既生动地展示了阶层僵化的反乌托邦社会,又让盗火者革新社会的老套叙事披上了光怪陆离的色彩,《光明王》中的许多场景更让人分不清在读科幻小说还是《罗摩衍那》,完美呼应了阿瑟·克拉克“任何足够先进的科技,皆与魔法无异”的观点,堪称神来之笔。

[美]罗杰·泽拉兹尼 ,胡纾 译

读客 | 北京联合出版公司,2015-3

更进一步地,泽拉兹尼又借用“转世”“永生”的意象讨论“何以为人”。如果说黄金年代的科幻小说是通过讲人和他者的战斗来寻找人在宇宙间的位置,是外向的,那很多“新浪潮”小说应该是内向的,翻开泽拉兹尼的其他小说,对人性的追问随处可见:

“人类并没有改变。他们时而神志清醒,时而丧失理智——就像过去那些日子里一样。他们时而恪守道德遵守法律,时而反其道而行之——一直都是这样。人类又学到了许多新的知识,开创了许多新的局面,可我始终不相信在你沉睡的这段岁月里,人类的本质有了多么重大的变化。”——《卡米洛特的最后一个卫士》

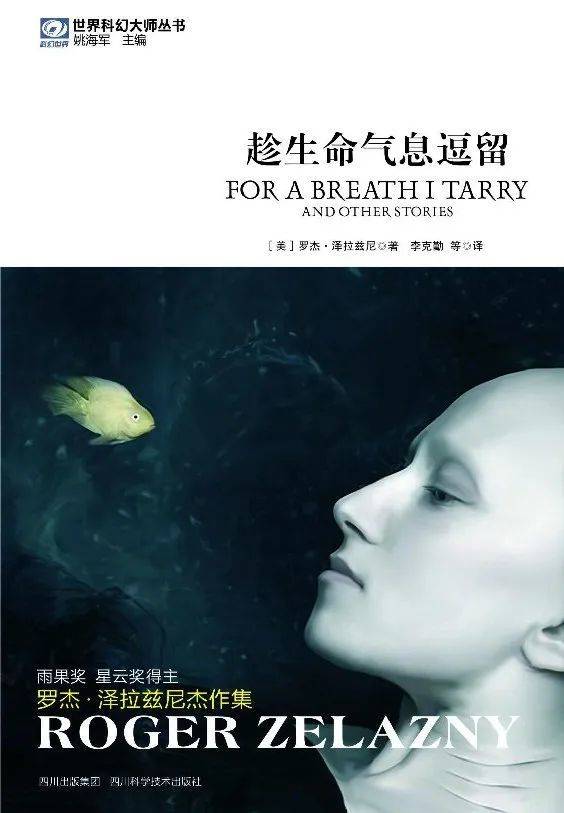

“人感知的不是英寸、米、磅和加仑。他只感到热,感到冷,感到轻重。他还懂得恨和爱、骄傲和绝望,这些事物你是无法度量的。你无法理解他。……感受是无法以公式计算的,情绪也没有换算因数。”——《趁生命气息逗留》

[美]罗杰·泽拉兹尼 ,李克勤 译

科幻世界|四川科学技术出版社,2011-1

对“黄金年代”一家独大的不满应该只是“新浪潮”崛起的导火索,回到六十年代,对核战争的恐惧终于盖过了技术乐观主义,反文化运动席卷西方世界,社会学、心理学、政治学等人文社科领域出现了新的气象,当前社会亟须审视和反思是这代年轻人的主流观点, “科幻新浪潮”典型的内省视角,就是这种思潮在科幻小说上的具现。

需要指出的是,“新浪潮”对“硬科幻”的态度并非全盘否定,更是一种“扬弃”。同样写星际文明接触,厄休拉·勒古恩在《黑暗的左手》中详细地描述了格森人的文明,从格森星的地理气候、格森人的生理,到格森人的社会形态和政体乃至天文历法,详尽之极。这些设定属于“硬科幻”范畴吗?似乎不全是;这些设定够“硬”吗?似乎是的。

本文开头提及的《沙丘》和《黑暗的左手》在这一点上非常相似,赫伯特·弗兰克对异星生态、政治文明的着墨极多,新老银河帝国更替的主线非常地“黄金年代科幻”,会让人一下子想起《基地》。可《沙丘》也是很“新浪潮”的,文中穿插了大量的基督教隐喻,大段的内心独白。

小说中,产自厄拉科斯星的“香料”,各方势力都垂涎不已。因为香料可以让人精神上超凡入圣,实现从超空间航行到预知未来的壮举,灵感来源怕不是六十年代嬉皮士对致幻剂的迷恋。开玩笑地讲,《沙丘》讲了一个少年吸食致幻剂后带领被压迫者反击暴君的史诗,其反文化运动的特质可见一斑。

如此便不难理解开头两位朋友对《沙丘》截然不同的观感了,认为它“不够硬”的显然是老派“硬科幻”的拥趸;认为它“设定过硬”的也不无道理,它对自然和社会的洞察足够深刻。所以,用“软硬科幻”来给科幻小说分类,显然是模糊且过时的。它源自科幻文学理论不完善的年代,仅仅提供了一种简单的两极分化思路,与刻舟求剑无异。更可况,对什么设定算“硬”,有多“硬”,从来都是一千个人有一千种硬度,“一硬各表”,各说各话。

三、现实就是科幻的沃土

围绕“硬科幻”的诸多争论,本质上可以看作对什么是科幻小说的争论。这个问题是如此宏大,我毫不怀疑,未来会有一场星际战争由它引发。

在中国,科幻小说作为一个整体持续发展的历史还很短,国情所需,对理工科的推崇,对科普功能的要求,多少导致了中国现当代的科幻小说对技术的偏好,又因“硬科幻”的历史地位,形成了“硬就是好”的鄙视链。近年来,国内创作者对此已经多有反思。

著名科幻作家王晋康曾提出“核心科幻”和“非核心科幻”的看法,拥有既新颖又符合科学逻辑的科幻构思的小说即为“核心科幻”小说,可以看作是对“硬科幻”概念的细化。王晋康同时也指出,旧的“软硬科幻”区分带有明显的偏袒对立色彩,“核心”只是突出“科学是科幻文学的源头”一点,只用来判断科幻小说的属性。

可是,简单甚至偏激的论调才是大众喜闻乐见的。对普通读者来说,客观区分科幻小说的类别很难带来谈资,科幻创作者则展示着一种更为务实的态度:王晋康说“不区分软硬科幻是我们的共识”;作为国内“硬科幻”的代表,刘慈欣被问及《流浪地球》中的科学问题时说过,若是要逃亡,飞船肯定是最科学选择,但装着引擎的行星更美;把刘慈欣等华语科幻作家推向国际的刘宇昆说:“好的科幻作品必须‘软硬兼施’,我喜欢的故事很多都将科学的严谨和出色的描写结合在一起。”

近年声名鹊起的特德·姜可以说是“软硬兼有,无法归类”的代表,他将时空旅行、人工智能、地外文明这些经典科幻元素,稀释进大量的工作生活描写中,虽然聊的不外乎何为生命、何为自由意志,却总给人疗愈之感。

与小说创作者倾向于不分软硬相对照的,则是电影界对“硬科幻”的热情。《地心引力》《星际穿越》《火星救援》《太空无垠》《星际探索》……今时今日,你只能在《星球大战》里看到有重力的聒噪太空了。电影制作技术的进步,反倒让荧幕上对未来世界的展示更务实了。

同样认为科幻作品不应有软硬之分的郝景芳,发表《北京折叠》后被很多人评价为“软科幻作家”,大概是因为没详细解释城市折叠的原理机制?可看看越住越远、乃至“双城通勤”的上班族,“困在系统里”的打工人,应该不难意识到,“折叠”一词才不是脱离现实的想象,而是对时代的准确概括。

“赛博朋克”文学更是凭着对虚拟技术的大胆猜想、对阶层僵化经济衰退的预言成为流行文化的常客。让“软硬科幻”说法过时的,或许正是飞速变化的当下,未来已来,就像韩松说的,“现实就是科幻的沃土”。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:阿勃