本文来自微信公众号:知城论道 I 洞见城市交通(ID:zhichenglundao),作者:王婷、张帅、王倩、缐凯、郭继孚,头图来自:视觉中国

7月24日,住建部城市交通基础设施监测与治理实验室、中国城市规划设计研究院以及百度地图慧眼联合发布了《2021年度全国主要城市通勤监测报告》,报告从通勤时耗、通勤空间、通勤交通三个方面10项指标,呈现了中国主要城市的最新通勤画像。

影响通勤时间的因素很复杂,本文将分析通勤时间的影响因素及国际趋势,并提出对策建议,供决策参考。

一、是什么影响了人们的通勤距离?

影响通勤距离的因素很复杂,往往是城市规模、土地利用、自然条件、产业、交通政策和出行习惯等共同影响的结果。北京交通发展研究院基于全国60个城市的研究,采用决策树算法,将通勤距离主要影响因素输入决策树模型,得出人口、建成区面积、产业结构与通勤距离的关系最为密切。

1. 人口规模较大的城市,通勤距离普遍较长

建成区面积相对较小的城市,其居民平均通勤距离相对较短。一般来说,城市建成区面积每扩大一倍,通勤距离增加1.0km,人口每增加一倍,通勤距离增加1.64km。

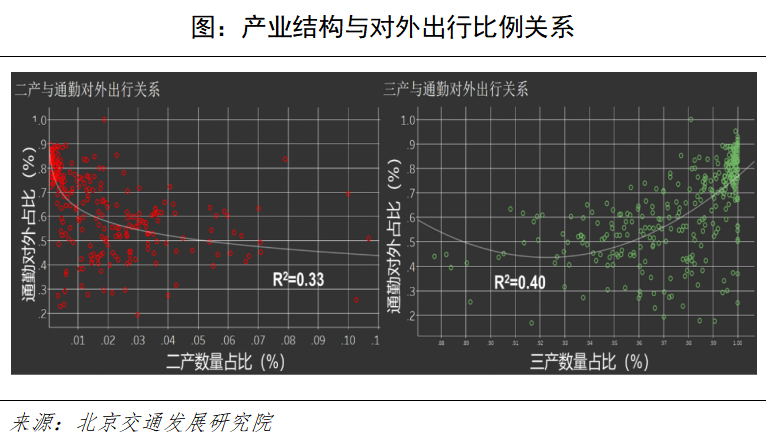

2. 产业结构与通勤距离有较强的关联性,即二产比例越高,通勤距离越短

三产比例越高,通勤距离越长。三产比重越高的城市,通常经济的集聚程度越高,对劳动力的吸引范围较大,相应的通勤距离也会更长。北京市三产比例超过80%,通勤距离为11.9公里;上海和深圳三产比例低于北京,通勤距离分别为9.1公里和8公里,低于北京;东莞三产比例仅占53%,通勤距离仅为5公里。

通过进一步分析交通小区内产业构成与出行特征,发现第二产业占比越高,对外出行比例越少,反之亦然,从微观尺度上也佐证了这一发现。

二、世界城市通勤时间变化趋势

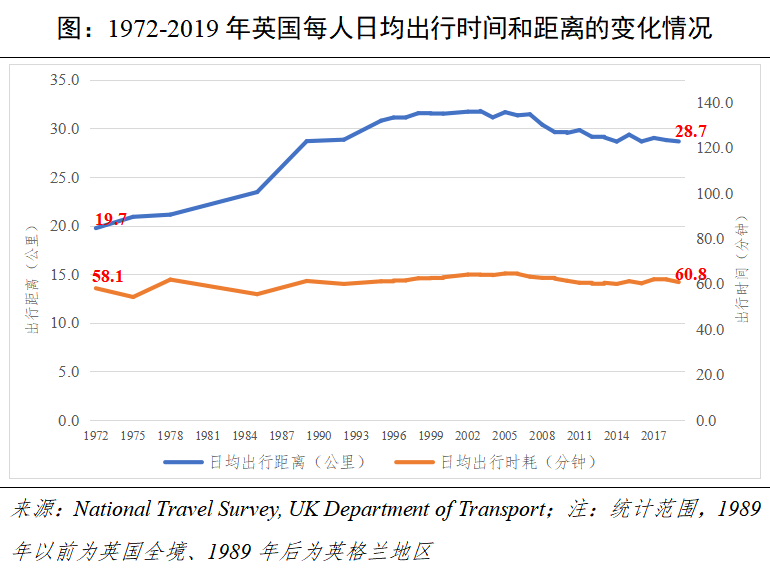

1. 出行时间相对稳定,出行距离增长

从20世纪60年代开始,一些学者就发现城市居民的人均日出行时耗在不同年份表现出一定的稳定性。

扎哈维(Zahavi)首次明确提出了出行时耗预算的概念,即城市地区出行者一天中分配给(所有方式)出行的平均时间保持相对稳定[1]。

美国学者古尔特·哈普克斯(Geurt Hupkes)也曾提出“出行时间稳定法则”(The Law of Constant Travel Time),即虽然不同人针对不同出行愿意付出的时间成本不同,但每个人每天愿意分配在交通出行上的时间是相对稳定的,除非社会环境发生较大变化[3]。

马尔凯蒂定律(Marchetti’s constant)指出,一个人每天的通勤时间预算为1个小时。尽管城市规划和交通方式可能会发生变化,尽管有些人住在乡村,有些人住在城市,但人们会逐渐根据自己的条件调整他们的生活,从而使平均出行时间保持不变,近似恒定[3]。

此外,随着交通运输工具的变革以及出行环境的改善,人们在相对稳定的时间内出行速度和活动半径可能会不断增大。也就是说,交通系统运行速度的提升,使人的空间活动范围扩展,城市空间尺度大幅增加。

有国内学者通过多个城市的居民OD调查数据验证了出行时耗的相对稳定性。无论出行次数、出行距离等指标呈现何种差异,出行时间都呈现良好稳定性。

根据英国国家出行调查(National Travel Survey),1972年英格兰每人日均出行时耗为58.1分钟、日均出行距离为19.7公里。到2019年,每人日均出行时耗为60.8分钟,较1972年仅增长了不足4.6%;但日均出行距离达到了28.7公里,较1972年增长了45.7%。

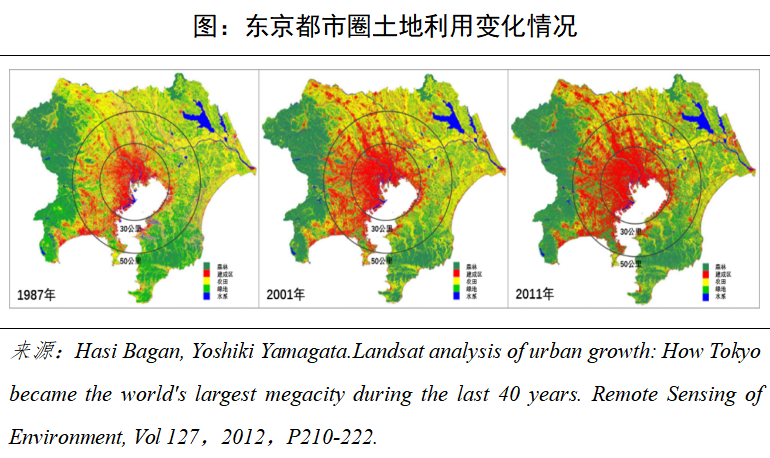

在快速城市化过程中,东京建成区面积快速扩张,城市通勤圈半径逐步从30公里扩展到50公里,这使得人们的出行距离显著增加。但东京都市圈出行调查显示,东京都市圈每人次均通勤出行时耗增幅较小,从1978年的41.4分钟增加到2018年的47.7分钟。

2. 人口向超大城市聚集是世界趋势

人口向超大城市聚集是世界趋势。2020年,东京都市圈(东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县)面积13565.7km2,人口3693.9万人,以3.6%的国土面积承载了全国29.3%的人口。在日本全国人口加速下降的背景下,东京都市圈始终表现出强大的人口集聚态势,东京都市圈占日本全国人口的比重从1950年的15.5%提高到2020年的29.3%,成为日本人口困境下的一枝独秀。

城市人口规模的增长并不一定意味着城市效率的降低。1950-2020年,东京都市圈人口由1305.1万增至3693.9万,增长了1.8倍,但交通反而没有那么堵了。其主要原因是东京轨道交通取得了大发展。东京都市圈轨道客运量由50年前的1000万人次/天增加到当前近4000万人次/天,这是支撑了东京都市圈人口激增而交通却得以改善的最根本因素。

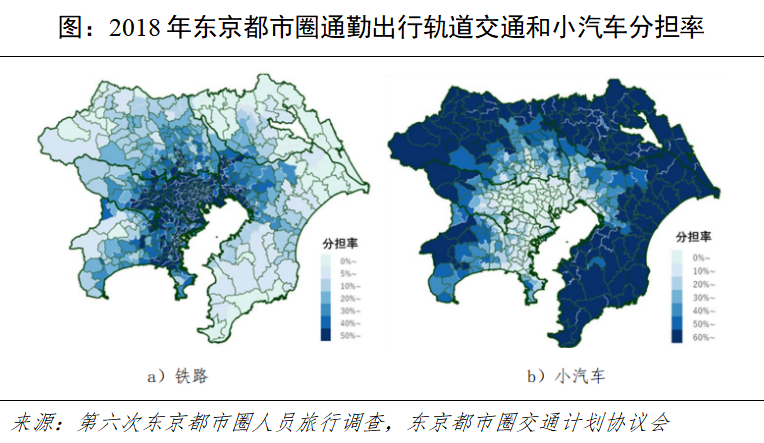

1968-2018年,东京都市圈轨道交通出行比例由25%提升至33%。越往核心区轨道交通出行比例越高,小汽车出行比例越低。2018年东京都23区部(核心区)轨道交通出行比例高达50%,小汽车出行比例仅为8%。

3. 理想中的职住平衡难以实现

“职住平衡”的规划理念最早可追溯到英国学者霍华德1902年提出的“田园城市”思想,即在一定区域内让劳动者数量与就业岗位数量大致相等,使大部分劳动者可以就近工作以减少交通流量和交通拥堵。规划界将这一区域称之为“自力性”(self-contained)社区,在土地利用上体现为产业用地和居住用地的混合与平衡。

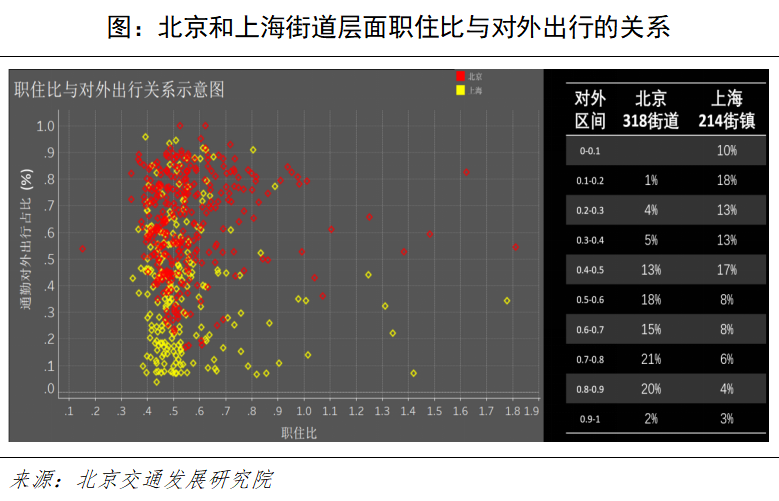

但从国内外城市的实践效果来看,通过主观“设计”居住与产业用地的空间配比来追求理想中的“职住平衡”规划往往收效甚微。分析北京和上海不同街道职住比和通勤对外出行比例发现,即使是职住平衡的街道,仍然存在着大量的对外通勤出行。

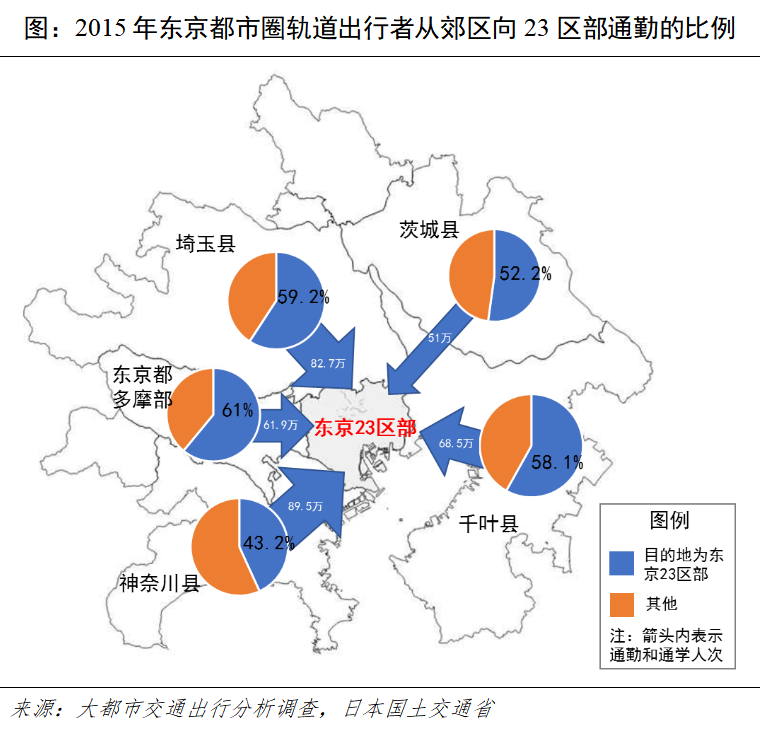

东京自1950年代开始在东京都多摩部、茨城县、千叶县等近郊区域打造了多个副中心,并计划在区域内实现职住平衡。但从东京都市圈不同区域的出行吸引量分布看,东京都23区部特别是都心3区出行吸引量高度集中。2015年,近郊各区域轨道出行者向东京都23区部通勤的比例仍占半数以上。

尽管“职住平衡”在规划界比较流行,但很多经济学者认为“职住分离”才更符合现代经济发展的需求,是市场选择的结果。

首先,“职住分离”的空间格局更有利于产业集中,进而带来聚集经济优势并提高劳动生产力。所以依靠分散工作机会来实现居住与就业的空间匹配是以牺牲集聚经济收益为代价的,在市场力量主导的城市空间结构中往往难以实现。

其次,劳动力市场难以保证每个企业都能在周边找到合适的雇员或每个员工都能在居住地周边找到合适的工作。尤其是当家庭有多名成员时,同一居住地难以同时实现多个就业的平衡。

最后,就业可达性只是家庭住址选择的因素之一,就业与居住空间关系的选择会受到就业机会、通勤成本、住房机会、城市公共服务可达性等多种因素的影响。

英国经济学家辛普森研究证明,高技能劳动力通常会在更大范围内寻找与自己相匹配的就业岗位,虽然这会带来了更长距离的通勤和时间,但其回报是更高的工资水平。

很多研究和统计数据都证明了以上的结论。

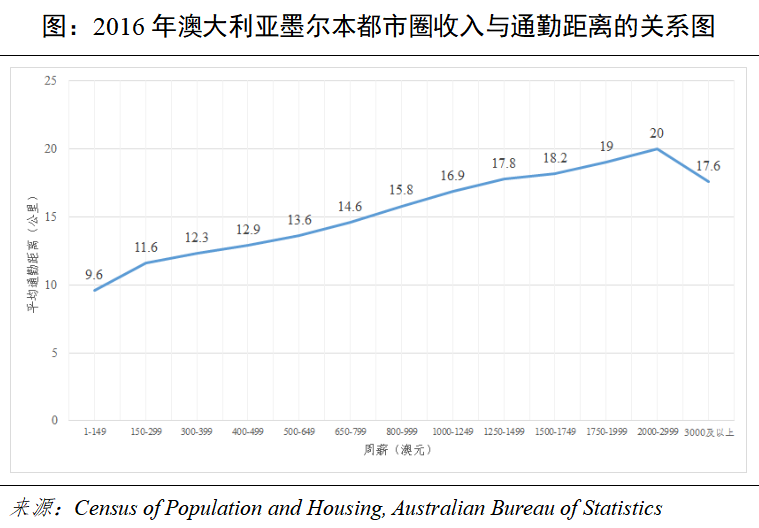

澳大利亚统计局数据显示,墨尔本都市圈劳动者收入与通勤时间呈明显的正相关。

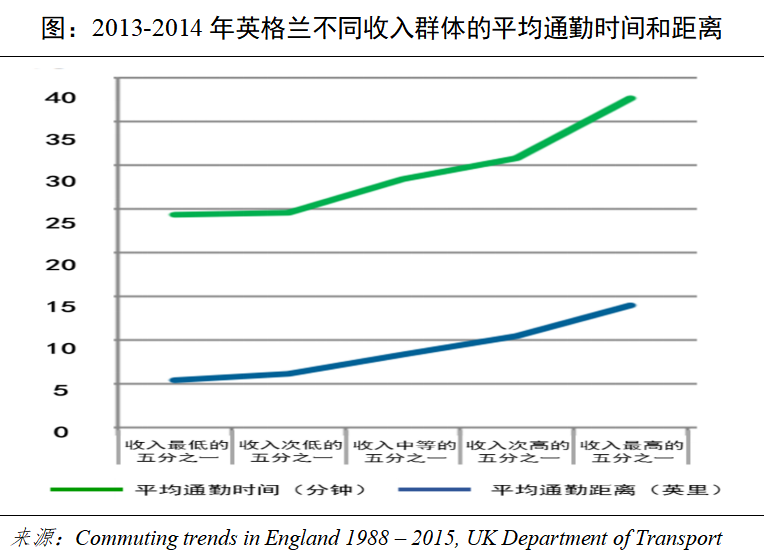

英国交通部发布的英格兰地区通勤特征分析报告显示,高收入人群的平均通勤距离和时间远高于低收入群体。

美国人口调查局的数据分析显示,全美超级通勤(通勤时间超过90分钟、通勤距离超过80公里)人数近60万人,其中属旧金山大湾区、纽约、华盛顿和洛杉矶四大都市圈的占比最高。

三、对策建议

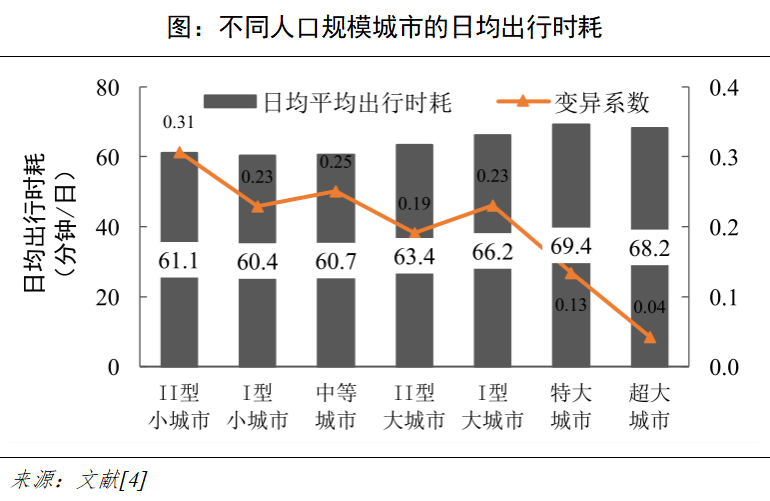

1. 保持城市特色,通勤时间指标设置应因地制宜

大城市的长时间通勤通常被认为是“城市病”,但从另一个角度看,大城市往往拥有更多的就业机会、更高的收入、更好的公共服务和更强的人力资本外部性,从而吸引人们迁入。通勤成本是人们为了获得这些收益而付出的代价,通勤成本作为在城市生活的成本之一调节着人口在城市之间和城乡之间的流动。

因此,我们会看到,平均通勤时间越长的城市,往往经济社会发展水平越高,人口规模越大。同时,服务业相对于其他行业更加需要面对面的交流。相同经济发展水平的城市中,三产比重越高的,通常经济的集聚程度越高,最优城市规模也更大,相应的,通勤时间也会更长[5]。

因此,影响通勤时间的因素很复杂,选择一个城市就是选择了一种生活方式,全世界都如此。通勤时间指标的设置应因地制宜,不能搞简单粗暴的“一刀切”,45分钟通勤时间指标对于大城市而言未必具有普适性。

2. 转变发展方式,建设轨道上的城市

东京都市圈并没有因为规模扩大、人口增加而造成低效率,关键是要转变交通发展方式。

一是坚持城市跟着轨道走,构建疏密有致的城市空间格局。引导城市功能及人口在轨道站点周边集聚,沿着轨道车站周边的人口岗位密度应该提上来,其他地方的密度应该降下去,避免城市摊大饼式无序蔓延。

二是随着通勤范围的扩大,未来要补齐加快补齐区域快线和市郊铁路短板。伦敦、巴黎、纽约、东京均以高人口密度的首位城市为核心先后形成了辐射半径超过50公里的通勤圈,且在其都市圈范围内一般都拥有1000-3000公里的市郊铁路或区域快线系统来服务大规模的通勤出行,实现了轨道交通容量和运行效率的双提升。

3. 平衡政府和市场的两种力量,加强政策引导

在房地产市场开放的情况下,即使进行了职住平衡规划,其影响也相对有限,因此通过制定政策对产业、居住进行引导非常重要。

针对北京的研究表明,政策性住房的居民就业可达性最差,由于支付能力限制,迁居来改善住房条件的机会少,住宅郊区化和职住分离现象趋势明显,造成通勤成本增加,加重了生活的负担,需要引起关注[6]。同时,中低收入阶层可能更多依赖公共交通或者非机动化交通实现通勤, 因此更容易受到职住分离的负面影响。

深圳住建局、发改委发布的《公共住房建设标准》中提出“公共住房建设选址应结合所在区域的发展规划和产业布局,引导人口和产业合理分布”、“公共住房建设选址应优先选择公共服务设施及市政基础设施相对完善的区域”,其做法值得借鉴。

参考资料:

[1] Yacov Zahavi. The Unified Mechanism of Travel (UMOT) Model.1976

[2] Geurt Hupkes. The law of constant travel time and trip-rates.1982

[3] C. Marchetti. Anthropological invariants in travel behavior.1994

[4] 陈小鸿,周翔,乔瑛瑶. 多层次轨道交通网络与多尺度空间协同优化-以上海都市圈为例.2017

[5] 李杰伟,陆铭. 城市人多添堵?—人口与通勤的实证研究和中美比较.2018

[6] 王树盛. 职住平衡:理想还是现实.2011

本文来自微信公众号:知城论道 I 洞见城市交通(ID:zhichenglundao),作者:王婷、张帅、王倩、缐凯、郭继孚