本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:宗城,题图来自:视觉中国

每年诺贝尔文学奖,最受人瞩目的显然是获奖作家,而赔率榜的常客一次次被提起,却又一次次陪跑,成为众人或是调侃或是唏嘘的背景板。人们所谈论的,大多也是米兰·昆德拉、阿特伍德、村上春树这些大名鼎鼎、已经不需要诺奖傍身的国家作家,但是在赔率榜上,还有不少讨论寥寥却作品优秀的作家,值得被我们看到。

一、安妮·卡森

寒冷深邃的加拿大,如今是一个文学大国。它不仅诞生了爱丽丝·门罗、玛格丽特·阿特伍德这样的小说家,也孕育出丰盛的诗歌文化,诗人安妮·卡森(Anne Carson,1950—)就是这其中的佼佼者,毫不夸张地说,她的文学成就绝不逊色于门罗和阿特伍德,在诗艺上,她可以跟狄金森、毕肖普这样耀眼的前辈相提并论。

安妮·卡森出生于1950年,现住加拿大蒙特利尔。她多才多艺,不仅是一位诗人,还是散文家、文学批评家、视觉设计师和古希腊文化研究者,并获得加拿大多伦多大学博士学位。

自然、神学、(流动)性别、爱欲、边界、生死,这是安妮·卡森诗歌的几个常见主题。在获得诺奖之前,她就已经是国际诗坛公认的杰出诗人,出版有《爱欲这苦甜》《玻璃、讽刺和神》《红色自传:诗体小说》《夜》《如果不是冬季:萨福残篇》等多部作品,并于1997年获普什卡特诗歌奖、1998年获古根海姆奖、2000年获麦克阿瑟天才奖、2001年获格里芬诗歌奖。2001年,她凭借诗集《丈夫的美》荣获T.S.艾略特诗歌奖。

[加] 安妮·卡森 著,黄茜 译

译林出版社,2021-1

安妮·卡森继承自古希腊著名的女抒情诗人萨福的文学路径,批评家哈罗德·布鲁姆曾盛赞安妮·卡森,认为她“是个博学的诗人,但她又不止于此。在与萨福等古典诗人的连接中,她的诗歌灵活运用宗教、神学典故,交织于个体在现代社会中的体验。在《水的人类学》中,她对准了生命中的‘失去’,营造出命运的无常:‘水是那种你没法抓住的东西。和人一样。我试过了,爸爸, 兄弟,爱人,真正的朋友,饿鬼及上帝,一个接一个, 皆从我手中离去。’”

诗人本身的古典诗学的教育,让安妮·卡森早早从直白抒情中跳出,穿梭在神话与现实交织的广阔空间。学者的身份,也让她自觉在诗歌中与前人对话,例如在《红色的自传:诗节小说》中,安妮·卡森搜索希腊诗歌的断章残简,重写了赫拉克勒斯与怪物吉里昂的神话故事;在散文诗《沉迷中的男人》里,她创造性地将修昔底德、弗吉尼亚·伍尔夫与当代的影视文化结合。而在《爱欲这苦甜》这篇博士论文里,安妮·卡森致敬了自己的文学偶像萨福。萨福不仅是古希腊的抒情诗人,也是西方女性文学出发点一般的路标性人物。安妮·卡森从“爱欲”这一经典主题出发,回到古典学谱系,梳理了萨福及其追随者如何阅读和阐释“爱欲”,乃至由此引发的妒忌、欺瞒、谎言、消失、仇恨。

二、米尔恰·卡塔雷斯库

在中文世界,关于米尔恰·卡塔雷斯库(Mircea Cartarescu,1956—)的介绍并不多,截至2021年,他的中译本只有《生命边缘的女孩》,他被中文读者认为是诗人,一个没怎么听说过的诗人。但在东欧,卡塔雷斯库其实是技艺精湛的小说家、诗人、散文家和文学评论家,他和奥尔加·托卡尔丘克类似,都是一名万花筒式的星群写作者,他的作品不仅具有天马行空的想象力,也深入描写了罗马尼亚人的内心世界,作为当今罗马尼亚最具有代表性的作家,他是一位“充满好奇、激情、想象的存在的勘探者”。

卡塔雷斯库出生于1956年6月1日,他的诗集《车前灯,商店窗口,照片……》和长篇史诗《黎凡特》曾两获罗马尼亚作家协会奖,部分诗歌中译收录于2012年花城出版社出版的《罗马尼亚当代抒情诗选》中。步入21世纪,他的创作重心转向小说,代表作是《炫目》三部曲,《炫目》由《左翅》(1996)、《身体》(2002)和《右翅》(2007)三卷组成,耗时十五年才宣告完成。德国之声说:“卡塔雷斯库在书中回忆了自己的童年和青年时代,溯及父母的家族史,亦有对写作与意识本身的反思,并将讽刺、科学,以及梦境、噩梦、幻想和超现实的情节融为一体,及至1989年的冬天,布加勒斯特街头的塑像纷纷苏醒,变成了活人并加入革命,故事也在此时戛然而止。可惜国内仍无中译本。”

[罗马尼亚] 米尔恰·卡塔雷斯库 著, 张志鹏 等译

花城出版社,2021-3

从外网对此书的介绍来看,此书的写作方法类似于托卡尔丘克在《太古与其他的时间》《白天的房子,夜晚的房子》里的创作,都是打破了传统文学的边界,把小说、诗歌、散文、日记、神话等不同体裁混合,运用丰富的文学技巧、百科全书式的知识,形成一种多重镜像般的艺术魅力。从20世纪到现在,对文学体裁的打破、百科全书式的创作,这是中欧作家努力的一个方向。

在大国叙事之外,政治小国如何书写属于自己的文学,如何建立自身的主体性和文学风格?早在赫尔曼·布洛赫和穆齐尔的时代,他们就交出了《梦游人》和《没有个性的人》,成为现代主义文学的经典之作。而今,以伯恩哈德、托卡尔丘克、卡塔雷斯库等作家为代表,东欧作家继续一次次文学的自我革新,他们以令人惊叹的想象力和对文学的理解,证明了东欧各国并非文学边地,而是文学共和国里至关重要的地方。

三、斯科拉斯蒂克·穆卡松加

斯科拉斯蒂克·穆卡松加(Scholastique Mukasonga)是来自卢旺达的法国作家,中国读者对她或许并不熟悉,但她已经是当代非裔作家的代表人物,曾获美国国家图书奖、勒诺多文学奖、西蒙娜·德·波伏娃奖,了解诺贝尔文学奖的朋友会知道,她也是历年文学奖的赔率热门,但她和村上春树一样,每次都陪跑。

她的代表作是小说《赤脚女子》和《尼罗河圣母院》,作为卢旺达大屠杀的见证者,穆卡松加的创作犹如一次次对准历史深渊的探照。她坚定地反对种族主义,批评以强权或多数之名兴起的大屠杀,在《赤脚女子》里,她书写了一个有关记忆传承的故事。一位图西族妇女遭遇了卢旺达的种族灭绝,她竭尽全力保护自己的孩子,而她的女儿选择记录下他们一起生活的记忆,避免这位母亲的故事被遗忘。

穆卡松加的家人在1994年卢旺达大屠杀中被害,她在《赤脚女子》《尼罗河圣母院》中反复书写着历史的阴翳。例如在《尼罗河圣母院》中,种族主义和屠杀同样是小说中的重要背景。

此书开篇看似与大屠杀无关,它书写了一座尼罗河附近山脉上的天主教寄宿女校,那里纪律森严、思想保守,氛围犹如石黑一雄在《别让我走》中描写的黑尔舍姆寄宿学校。但越是封闭的地方,越令人渴望反抗,可是书中的人物没有想到,他们将会面对怎样的历史暗流,随着叙事的推进,我们将看到种族仇恨、政治斗争和保守思想如何一步步演变,成为一群普通人生命中的梦魇。

四、塞萨尔·艾拉

塞萨尔·艾拉(César Aira,1949—)是阿根廷当代最有影响力的作家,在拉美文学界,他被誉为“博尔赫斯继承人”,波拉尼奥毫不吝啬地赞美他:“当代极少数最伟大的西班牙语作家之一。一旦你开始阅读他的作品,便不会想停下来。”而墨西哥作家卡洛斯·富恩特斯生前曾预言:“2020年,艾拉将获得诺贝尔文学奖。”

近年来,艾拉是诺奖赔率榜的常客,但他本人并不在乎诺奖,甚至担心诺奖会打扰他来之不易的平静生活。艾拉在布宜诺斯艾利斯是一位咖啡馆作家,除非风暴大雪,他每天雷打不动,在阿根廷街头的咖啡馆写小说,并以一年一到两本书的进度出版。

从1975年到2017年间,艾拉创作了八十多部文学作品,其中大部分为中篇小说或者小长篇,代表作如《女俘艾玛》《音乐大脑》《野兔》等。近些年,艾拉的代表作被楚尘文化等出版机构引进国内。

艾拉的语言生动活泼、富有音乐感,他的作品以想象力丰富、不拘一格著称。他有一个有趣的习惯,每写完一本书,就不再改动,但他写作字斟句酌,可能一天也就写作几百字,写完了就放下了。

西语文学翻译家、《野兔》译者赵德明认为:“纵观艾拉三十多年来的文学创作,他十分在意写作手法的艺术创新,原创构思讲究‘智慧’,写作手法讲究‘新奇’,叙述话语讲究‘怪异’,整个故事情节安排要‘碎片化’。”比如《野兔》中的论述:

“这正是存在于一种想象系统内部的悖论:要想生成所有的形象,系统本身就必须是真实的那么好了,看看我们的黑色、一成不变的天空和我们的岩石吧。也是同样的道理,黑暗的点会取代光明的点。我们才是星辰,是生活的生动记忆,在时间的边缘不分昼夜地存活着。不管有没有上帝或天空,意义都将存在。要继续相信自己,也许我们得付出额外的精力,可是我们并不在乎。我们做的梦不少,是因为我们睡得多啊。”

[阿根廷]塞萨尔·艾拉 著,赵德明 译

世纪文景 x 楚尘文化 | 上海人民出版社,2019-9

塞萨尔·艾拉是一位灵性作家,他的文字召唤读者,回到我们童年时对时间风物的“自觉性吸收”。

在小说《砖墙》中,艾拉写道:“神秘主义者和诗人们所梦寐以求的,对现实的直觉性吸收,是儿童每天都在做的事。在那之后的一切都必然是一种贫化。我们要为自己的新能力付出代价。为了保存记录,我们需要简化和系统,否则我们就会活在永恒的当下,而那是完全不可行的。……我们看见一只鸟在飞,成人的脑中立刻就会说‘鸟’。相反,孩子看见的那个东西不仅没有名字,而且甚至也不是一个无名的东西:它是(虽然在此出于谨慎应该使用动词成为)一种无限的连续体,涉及空气、树木、一天中的时间、运动、温度、妈妈的声音、天空的颜色,几乎一切。”

艾拉认为:童年之所以令人怀念,并非因为它是一个天真无忧的纯洁乌托邦,而是“一种无比丰富、更加微妙和成熟的智力生活”,那是相比成人视野,更为清澈和不受驯化的意识活动。随着我们长大,我们看似更成熟了,其实也更加被社会的框架所限制,被考试、社会规则、世俗成见所禁锢,于是,人的感官自由并没有因长大而丰富,反而可能慢慢消退。未经反思的长大增加的不是“智力”,不是感受力,而是经验与承受社会禁锢的耐力,但天真而感伤的诗人之心,会在往复规训中磨灭殆尽,直至我们回头,发现它和童年一样消逝。

跨文化和国族的经历,开拓了米亚·科托的文学疆域。他的文字既没有白人殖民者的傲慢,也没有落入控诉文学的窠臼,他书写殖民与后殖民,但写作范围大大拓宽,人类社会、野生自然、巫师与神话、记忆、历史与莫桑比克的日常生活史,都是他书写的对象。

在欧洲,米亚·科托是文学奖的常客。他在1992年发表了首部长篇小说《梦游之地》,这部小说获得了1995年莫桑比克作家协会虚构作品奖,并在2002年的津巴布韦国际书展上当选为二十世纪非洲12大好书。2013年,米亚·科托获得葡萄牙语文坛最高荣誉——卡蒙斯文学奖。2014年,他又获得了纽斯塔特国际文学奖。

米亚·科托的作品以瑰丽的想象力和对历史的深厚情怀而打动人心。从《梦游之地》到《母狮的忏悔》,米亚·科托致力于找寻一种新的语法,重新讲述莫桑比克乃至非洲的历史,在《梦游之地》的“序”中,他写道:“我们需要文学和诗歌前来拯救记忆的浩劫”。

[莫桑比克] 米亚·科托 著,闵雪飞 译

大方 | 中信出版集团,2018-10

米亚·科托正在被越来越多中国读者看到。在2008年斯德哥尔摩国际作家与翻译大会上,米亚·科托曾说:

“非洲深受本质化与田园牧歌化之苦,很多声称是纯正非洲的东西其实不过是非洲之外的臆造。几十年里,非洲作家要去证明纯正性:人们要求其文本传递出大家认为的真实种族性……确实有很多非洲作家面临着特殊的问题,但我并不想因此便将非洲视为一个唯一、独特、同质的地域。”

和许多关注现实,却被现实的沉重所束缚的作家不同,米亚·科托游走于现实与想象的通道,他没有让文学沦为政治的附属,也没有被人类中心主义的视角所束缚,米亚·科托的文字富有灵性,非洲的自然风物也是他写作的对象。这或许与他本人的经历有关。多年以前,米亚·科托曾是一位生物学家,随同猎人们去莫桑比克北部猎杀狮子,却经历了狮子吃人事件,几个月内当地超过20人死亡,死者中大多数都是女性。

在一次上海书展的演讲中,科托分享了这样一个故事:

十年前,他在一个动物保护区遇到一个猎人,也是通灵者。在他们相处的最后一晚,已经失去视力的猎人说:“为什么你现在对待我的方式就好像我看不见一样?我不用眼睛看,我的朋友,我借助梦来看。”

米亚·科托由此阐述道:“我们是用整个身体来思考的。我们的大脑分散在身体各处,从头到脚。思想并没有自己的家,它在我们拜访他人的时候发光。”

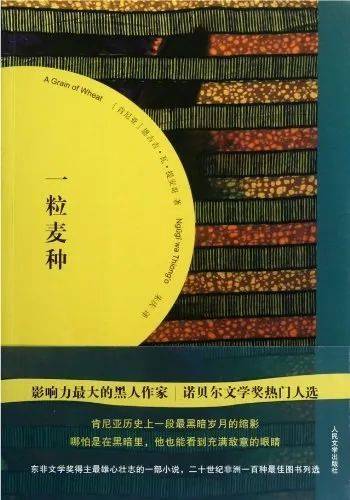

六、恩古吉·瓦·提安哥

恩古吉(Ngugiwa Thiong'o ,1938—)是历年文学奖的赔率大热门,但他和村上春树一样,每次都陪跑。在全球文学生态里,他是继阿契贝后,影响最大的非洲黑人作家,也是肯尼亚的国宝级作家,发表过长篇小说《孩子,你别哭》《大河两岸》《一粒麦种》等,还有短篇小说集、剧作《黑隐士》,以及政论集《回归》《扣押:作家狱中日记》《政治漩涡中的作家们》《清除头脑里的殖民主义毒素》《置换中心:为文化自由而斗争》《笔尖、枪尖与梦想》等。

恩古吉的代表作在中国有译本,但到目前为止,国人对他的了解还远远不够。这位作家曾被授予“终身非洲作家”的荣誉,但他小时候是一个贫困农民的儿子。

1938年,他出生于东非肯尼亚的卡米里苏一个贫困的农民家庭,祖国被英国殖民,周遭满是枪炮厮杀的声音。恩古吉从小经历了家族土地被白人殖民者掠夺、哥哥参加反英游击队、母亲因此被监禁三个月、叔叔因参加反殖民斗争而惨遭杀害等事件,对内罗毕的被殖民历史有深刻记忆,因此在他成年之后,他发表了一系列文章反思语言殖民、文化殖民等问题,包括《教育与民族文化》《笔杆之枪:抵抗新殖民时期肯尼亚的镇压》《政治漩涡中的作家们》《笔尖,枪口下的威胁与梦想:后殖民非洲的文学与权力表现》。

从地域上来说,恩古吉属于东非文学中的肯尼亚文学。他的作品融合了斯瓦西里语(肯尼亚国语,也是东非多数国家的通用语)和英语,既采用了英语小说的叙述方法,也在故事中加入当地方言和历史故事。斯瓦西里语文学源远流长,在殖民岁月里,大批非洲作家运用本民族语言,创作出反映反殖民斗争、文化差异、阶级差异等涉及非洲与西方、非洲社会内部矛盾问题的作品,其代表作如作家夏班·罗伯特(1909—1962年)的小说《独立战争史诗》《非洲人在歌唱》和《奴隶的自由》等。

(肯尼亚)恩古吉·瓦·提安哥 著,朱庆 译

99读书人 | 人民文学出版社,2012-7

上世纪六十年代,思想家法农创作的《大地上受苦的者》出版,这是法农的临终绝笔,也是他献给非洲故乡的冷静决断书。法农运用精神病理学知识,结合马克思主义的分析法,从心理、阶级、文化和空间等层面讲述了非洲人所受苦难的原因。

同时,他开创性地指出:被压迫者要意识到自己受压迫的现实,但不只是把自己放在弱者、受害者的位置,而是在斗争中重塑主体意识,在残酷的革命运动中发现自己的潜能。非洲人不要在欧洲的凝视中生存,也不奢求他人的怜悯,非洲人要活在自己创造的历史中,通过革命等手段培育新一代的主体性,这样非洲人才能超越殖民—被殖民的叙事,参与到全人类的解放事业中。

法农的宣言激励了后来的非洲作家,让他们用更广阔的笔触在书写现实,而不只是一种服务于被压迫者叙事的控诉文学。恩古吉的创作就是在这一背景下展开。他一方面继承了斯瓦西里语文学的精神,另一方面主动融入肯尼亚英语文学世界,与国际文学接壤,在作品中探索后殖民时期非洲的现状和未来。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:宗城