本文来自微信公众号:液态青年(ID:liquidyouth),作者:蕴酱子,原文标题:《日本理科女的内卷世界:朝九晚八,没有爱情,论文就是孩子》,头图来自:《非自然死亡》剧照

躲不开的职场骚扰与难以摆脱的婚育压力,终结了不少日本理科女性的学术生涯。

成为博士后研究员后,山田由衣依旧没能摆脱一和导师讲话就手抖的毛病——这是她本科起就落下的病根。

大四那年,学生物学的山田第一次加入实验室,作为实验室中唯一的女性,等待她的却是本科导师与助教的“支配性”教学:他们规定了山田所有的实验项目,且从不回应山田有关实验逻辑的质疑,又以山田“弄脏了实验室”为由,将她赶到走廊里做实验。

“我就是个牺牲品,只要不按照他们希望的方式去做或是出错,导师就会生气,会对我发火,我的手也会发抖。”回想起那段时光,山田依旧无比恐惧。

在日本,像山田由衣这样的理科女遭遇不公正待遇并非偶然。

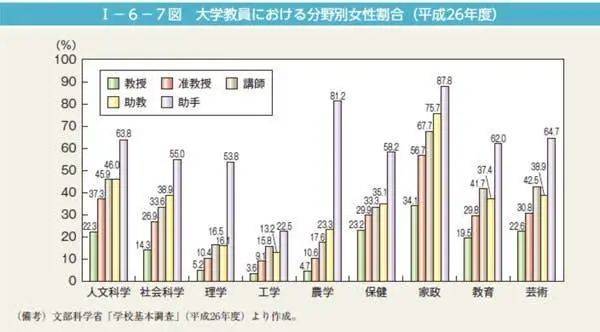

根据日本文部科学省令和元年(2019年)学校基本调查,2019年,在本科生中,理科和工科的女性比例仅有27.9%和15.4%,是经合组织国家中比例最低的。

极低的就读比例背后,是残酷的科研工作环境:从本科到博士后乃至正式教职,以教授为核心的实验室总是相对封闭,这里缺乏明确的规章约束,却存在着以加入顺序为主的等级制度。这里是性骚扰、权力骚扰(Power harassment)、孕妇骚扰(Maternity harassment)滋生的灰色地带。此外,家庭育儿的压力也让女性难以在工作和生活中找到平衡点。

这个国家本就稀缺的女性研究人员无处可逃。

沉默的弱者

1992年,“性骚扰”一词登上日本流行语大赏;次年,日本便曝出了第一例高校性骚扰丑闻——“矢野事件”:京都大学著名政治学教授矢野畅被曝出常年对多名女秘书进行性骚扰和性侵犯,不久,矢野以“个人原因”辞去京都大学教授一职离开日本,但并未受到更多惩戒。

这件轰动日本的高校性骚扰案件发生三十多年后,学术界女性的权益依然没得到多少保障,而在以实验为主的理工学科里,许多女性研究者仍在经历着矢野秘书们的不幸。

几年前,已婚已育的女博士吉野佳子曾和自己的博士导师一同出国参加国际学术会议。会议结束后,导师邀请她共进晚餐并喝酒。为了不扫兴,一向不喜欢喝酒的吉野没有拒绝导师的请求。在从餐厅回酒店的路上,导师突然在黑暗无人处从前面抱住了她。

导师突如其来的举动吓住了吉野,她紧张地拍打着导师的双手,对方才在十多秒后放开,随后若无其事地向前走,吉野则小心翼翼地紧随其后。

“这太糟糕了,他根本不在乎我的感受。”这段记忆让吉野感到痛苦,“我想的是赶紧回到自己房间,并祈祷不要再发生什么。”

在吉野的实验室里,导师掌握着所有人的未来:论文发表与否、找工作的推荐信决定权等都在导师,处于“压倒性弱势地位”的吉野在那之后选择了沉默和忍耐。

然而,导师的骚扰并没有因沉默而止步。在该会议期间,导师闲聊时对她说“你是我的sweet angle”。后来的一次出差中,他在旅途紧握着吉野的手,甚至拉着她的手下火车。被握住手的吉野,感受到了窒息与厌恶,却没有力气挣脱,也没有勇气向导师抗议。

“如果我现在能甩开他的手,那明年我的工作合同怎么办?我的下一篇论文又将如何?即使我真的找到了工作,与教授的关系紧张也不是一件好事……而且,我已经不年轻了,就算我指控他,人们或许会认为‘拥抱和牵手并不是性骚扰’。”最终,她试图忘却这些事件,继续在导师手下干活,直至毕业。

为了杜绝校内性骚扰,一些大学曾采取应对政策,京都大学和东京大学都设有“女性研究员恳话会”,为女性提供关于工作、学习上的咨询;后来,东京大学还设立了全校性的反骚扰委员会,并设置了法律和心理学顾问。

曾一手参与东大这两个协会建立的日本社学会家上野千鹤子指出,虽然已经有越来越多的学校性骚扰事件被曝光、被起诉,但这些只是学界性骚扰的冰山一角。在日本,耻文化让许多受害者不敢发声,而导师、教授在实验室的支配性地位更是加重了这一趋势。此外,随着大学开始私有化,大学教师不再是国家公务员,可以随时因个人原因而离职。因此,那些被指控性骚扰却逃离惩罚的情况也在增多。

实验室的“一国之君”

研究性别问题的日本社会学家、横滨国立大学教授江原由美子曾用“研究村”来形容学术圈封闭又互通的环境,以及教授与学生之间的严格等级制度。在她看来,大学骚扰问题反复出现的根源在于,受害者无法逃脱加害者的控制。

江原指出,同一学科的研究人员虽然分布在不同大学,但会构成一个类似“村庄”的群体,人们了解对方的成就,并作出评价,甚至知道对方的家庭关系。在普通公司,人们可以轻易离职,但在大学,无论离职或退休,只要继续待在这个专业领域,人们将继续从属于“研究村”,也会在各类研究会、学术会议上见到加害者。

这些加害者往往是其专业领域的重量级人物,即“研究村”的老成员。如果受害者与加害者发生冲突、向外界揭露内情,受害者只会落入压倒性的不利境地。他们不大可能再继续该专业领域进行研究。对于所有研究者来说,对职场霸凌说“不”,往往是以一个研究人员的学术生命为代价,这一点在女性研究员身上体现得更为明显,因为即使她们没有遭受过性骚扰,也大概率会遭遇性别歧视。

在经历了本科的“支配性教学”后,山田由衣没能预料,30多岁的自己在做博士后期间会因怀孕而被解雇。

自从进入研究团队,山田就对自己的男导师隐瞒了已婚状态,只因这名教授不喜欢雇用已婚女性。甚至在怀孕前期,她都强忍着孕吐坚持做实验:“有几天我觉得很难受,吃不下东西,但如果不吃就会被发现怀孕,所以我得强迫自己吃。”

但越来越大的肚子让山田再也无法隐瞒,她向教授坦白,希望能休产假。得知这一消息的教授很快下了最后通牒:“我已经决定找人替代你了,你辞职吧。”

山田的最后一丝希望破灭,却没办法和教授撕破脸,她离开这里去别的实验室或大学的前提,是这位导师的推荐信。压住内心的反感,山田提前一个月向导师递交了材料,恳请他能为自己写一封推荐信。

然而,直到申请截止的最后一天,教授才答应了山田的恳求,并将她单独带到办公室。在压倒性的权威面前,山田的手又忍不住颤抖:“这是我第一次进入教授办公室,那里仿佛一个截然不同的世界,有沉重的桌子和红地毯。我根本不知道接下来会发生什么。我不能和他吵架,永远不能。”

山田遭遇的不是来自导师的性骚扰,而是学术羞辱。当她递上自己准备好的推荐信草稿时,对方只是轻蔑地笑了一声:“你以为写了这种东西就能找到工作吗?”而此的山田,只想着这一切能早些结束。

然而,这份用忍受换来的推荐信并没有带来太大作用。在应聘另一所大学的助教工作时,山田在最后一轮输给了一名男性研究员,理由是“招聘方在讨论是否录用一位即将休产假的女性的问题上无法达成一致”。

美国媒体Buzzfeed曾报道,在学术界,男性往往在管理和教学方面担任关键职位,而女性往往只是学生、研究员、兼职人员,地位相对较低。因此,和其他社会领域一样,这里也是一个“男性主导”、充满了性别歧视的世界。在女性职员偏少的实验室里,女研究员们甚至会被要求做端茶倒水的杂活,或是被迫接受一些存在性别偏见的评论,如 “女性在学术界什么都做不了”。而如果有人就此感到不舒服,她也很难寻求帮助,因为这里没有其他女性高管,也很难得有其他支持者。

同样受到压迫并被孤立的,还有已经40多岁的女性铃木真奈。时隔20多年,她依旧无法忘记自己在研究生时期经受的“邮件暴力”。

当年,铃木是研究室里第一名也是唯一一名女研究员。“一开始,我努力表现得很开朗,以为这样大家就会觉得和我说话很舒服。然而,我依旧难以融入环境,因为周围的人似乎根本不知道如何和女性打交道。”

很快,教授的教学方式也让她感到困惑:他总是通过电子邮件发出指令,几乎每天给每个人发10封,学生必须一一照做,禁止反驳。铃木的科研之路就这样被教授控制在“不容置疑的目标”里。同时,教授对她依旧不满意,总是发邮件训斥她:当她按照教授要求取消了一堂课时,她被莫名指责为“你真丢我的脸”;实验结果不理想时,教授会质疑她精力都放在乐队上(铃木的个人爱好);当其他男性研究员孤立排挤她时,教授会斥责她“你性格太不合群了”……

“虽然他的确是一名很严厉的教授,但反复收到他呵斥邮件的学生却只有我一个。”铃木回忆,那些充斥着“心怀羞耻地给我再想想你还没搞懂的知识”“少质问多学习”“实验结果就是一切”字眼的邮件,最终成了她抑郁症的导火索。

“我的导师是一个一生都活在实验室封闭世界里的人,在那里,他是‘国家’的主人,没有人监督他。如果他经历过外面的世界就会知道,人们并不会遵循如此严格的教学方针。我想,他从来没有被任何人质疑过。”

最后,铃木放弃了读博做研究的梦想,毕业后去了一家外企就职。

“作为一个研究员,我已经‘死去’了”

除开实验室里的职场霸凌,来自家庭的婚育压力也更多体现在女性研究员身上。

今年40多岁的桥本绘里香刚结婚时是东京一家国立研究室从事微生物研究的高级研究员。婚后三年,她有了第一个孩子、同为研究员的丈夫找到了一份远离东京的教职工作时,考虑到育儿压力,桥本不得不放弃全职工作,跟随来到丈夫的学校,成为一名兼职的实验助理技术员。

桥本告诉日本《朝日新闻》,跟随丈夫是唯一的选择。她在休产假的一年里,丈夫就没帮上什么忙,但她还是没有信心独自一人带着孩子在东京生活:“尽管有些遗憾,但我没有办法。”

桥本的职业生涯很快被育儿和家务所打乱——她无法长时间做实验。而随后出生的两个孩子,更是彻底扰乱了她原有的计划:为了不影响研究项目,桥本放弃了产假,生育两个月后回到了工作岗位,但即使这样,她也经常要为孩子的疫苗接种、体检和生病而请假。她的上级、实验室主管教授也告诫她,“孩子太小了,你应该少承担一些工作的责任”,随后,她被降级成为兼职博士后,每天工作6小时。

虽然没有被迫辞职,但降级的打击让桥本很是沮丧:“我的研究没有进展,因为家里的事我也时常缺席工作。作为一个研究员,我已经‘死去’了。”

从去年开始,新冠疫情让桥本的工作量进一步减少,评上了副教授的丈夫要线上教学,桥本则要照顾无法去幼儿园的三个孩子。丈夫对家务也不上心,面对妻子的抱怨,他只是淡漠地反问一句“那你能帮我去教课吗?”

事实上,新冠疫情的确扩大了学界成就的性别差距。

丹麦奥胡斯大学的研究发现,在医学期刊里,2020年1月至6月期间发表的629份医学论文中,第一作者为女性的比例与2019年的数量相比下降了14%,每篇论文的女性作者比例也比前一年下降了5%。这是因为,疫情导致学校关闭和远程办公的增加,家务和育儿的负担往往落在女性身上。

在日本,性别平等学术协会联络委员会在2020年5月~6月对11000名研究人员进行的调查显示,30.4%和25.5%的女性表示,因为疫情宣布的紧急状态分别增加了她们在家务和育儿方面的工作量,而在参与调查的男性中,该比例只有18.6%和16.6%。

此外,性别平等学术协会联络委员会2017年的科技领域性别平等调查显示,女研究员的离职率(12%)是男性(5%)的两倍多。该调查只计算了那些在离职后重返工作岗位的人,它同时提到,许多女性研究员离职后一直没有工作。

该调查还显示,约60%的女性研究人员没有孩子,有孩子的,也大多只有一个。

“论文就像我的孩子”

为了避免家庭与事业的冲突,还有近一半的女性研究员选择暂不结婚。

上述科技领域性别平等调查指出,72.7%的男性研究人员有配偶,而女性有配偶的比例仅为56%。且从配偶职业来看,约一半男性研究人员的配偶是全职家庭主妇,而40%的女性研究人员的配偶是大学或其他机构的研究人员。

至今单身的大学博士后研究员岩田纱季子为理想放弃了爱情和婚姻的。将近40岁的岩田过着及其规律的生活:早上9点去实验室工作,晚上8点左右回家,吃完饭睡觉。她没有时间恋爱,也没有结婚的打算。

“当我大学毕业并决定以研究人员的身份踏入学术界的时候,我就下了决心。也许我已经到了必须牺牲一切才能做到最好的地步。”她告诉《朝日新闻》,这也是她为什么一直认定婚姻、生育是超出自己的能力范围的事情。

岩田的第一份工作是大学博士后,月薪只有14万日元(约合人民币8400元),为了节省开销,她几乎住在研究室里,省下的钱都花在了购买专业书、资料库上。后来,她的朋友们陆续结婚生子,而她在经过几次相亲后,更喜欢保持工作模式。

“也许是因为我的一些同事要去幼儿园接他们的孩子,也许是因为听到一个女学生说她的梦想是有一个孩子并和她的家人生活在一起,有那么一瞬间我想到了婚姻和孩子。”她回忆道,自己想过领养,但法律只允许已婚夫妇那么做。

会影响岩田的,还有突如其来的孤独感。

“有时,我一个人吃饭,会希望旁边能有个人,哪怕是在一家快餐店;当遇到朋友时,我偶尔也会感到孤独,因为我跟不上他们有关孩子的话题。”但岩田也很清楚,像她这样的女研究员,婚姻的门槛总是很高,她知道自己要忙于研究,无法同时做太多的事。

不过,科研生涯的充实总能填补岩田内心的孤独,也让她越来越有信心。

“科研的魅力在于,你可以看到分析结果,发现别人未曾注意的新事物。对我来说,论文就像我的一个孩子,如果100年后有人发现了它,并感慨‘原来还有这样一个人’的话,我会很高兴。现在的生活,我一刻也没有后悔过。”她说。

本文来自微信公众号:液态青年(ID:liquidyouth),作者:蕴酱子