夏秋之交的FIRST青年影展已经落幕。西宁热闹依旧,来自青藏高原的藏族人、缠着头巾的穆回族妇女、西北口音的汉族人,交错出现在这片文化交融的土地上。多元包容、众声喧哗、求同存异,也是这个民间电影节最有魅力的性格。

本文来自微信公众号:故乡与世界(ID:homeandworld),作者:调反唱唱,排版:彭田菲,头图来自:《故乡异客》

我们生活在同一个国家,却常常不能理解彼此。我们生活在辽阔的土地上,却常常找不到心之所属。我们经常询问他人来自哪里,却以贫瘠的认知、道听途说的标签,来打量他人。南方/北方、城里/乡下、本地/外地,这些二元对立,非黑即白的概念极大简化了地域的复杂性,如何打破这些由商业片逻辑和大众媒体所构建的地域概念?环境何以塑造人?又何以形成他们的困境?在更加具体而微的地域体系里,每个人的位置在哪里?又如何求同存异?

我在今年的FIRST青年电影展,找到了一些答案。

扎不下根的城市

关于都市,我们是如何理解、构建以及想象的?在当今的主流话语体系中,都市人又是怎样的个性,他们的生活样貌如何?

仔细想想,为了创造戏剧冲突,在商业片里,都市人的生活被简单的二元对立极大地简化了。都市缺乏具体细微的质地和面貌,它们往往被虚化、架空、奇观化,缺乏温度和气息。

都市人也总是被塑造成浮华、虚伪、物质,在关注更底层边缘的媒体、纪录片、艺术电影里,在都市生存的外地人生活又被刻画成在地下室蜗居、上班时间996等等。有没有一些中间的样态呢?

《雨打芭蕉》

在FIRST,一部讲述广州都市中产家庭的电影《雨打芭蕉》遭遇到了两极分化的评价。影迷小美给《雨打芭蕉》打了差评。她觉得片中人物说话文绉绉、广东话不标准,城市过于精致、缺乏烟火气,与她生活工作了两年的广州完全是另一个世界。

虽然拿到了FIRST最佳电影文本奖,但是导演闫冰心有不甘。与FIRST的大部分年轻导演不同,相对于经验,闫冰的创作手法更倚重理性的考量。闫冰想要写的人群,既有中华传统的优雅,又有西方文明的多元自由,这是一开始从戏剧层面出发的考量。

在此之前闫冰也考虑过其他地点,但是在基于历史文献、纪录片的调研,加上实地考察后,他越来越理性,越来越确定要把拍摄地定在广州。广州自古偏居岭南一隅,历代皇权中心的纷扰对其影响较小,中国传统文化元素被更完整地保留下来,比如粤语中大量出现古语用词。作为千年商都,广州的城市文化也由来已久。片中塑造的一个既保留了中国古典节庆的传统,又在日常生活中吃西餐、说洋文的华人大家庭,在广州是有存在的现实基础的。

小美尤其反感片中母亲与儿子、儿子与女朋友有时说英文的习惯。闫冰认为这是一个常态。在当今全球化的时代里,中产阶层早就开始面对“走出去”还是“要回来”的问题,在这样一个家庭的基础教育体系里,有孩子把英文带到日常中是不可避免的现象。

在第二场放映时,也有观众和小美的观点相左,认为《雨打芭蕉》呈现的是广州的真实样貌。为什么大家对于广州的认知会有如此不同?闫冰猜测是大家对阶层的偏见。《雨打芭蕉》里的广州,是都市中产眼中的生存环境,他们的生活、工作和娱乐也因阶层的局限性,天然屏蔽底层人的苦难和烟火气,显得“在云端”和不接地气。

从影像层面上来说,《雨打芭蕉》特别注意美术层面的考究和精致,这也从侧面突出了都市中产过分注重体面的性格和困境,“和底层比资产,和上层比审美,夹在中间是最难的”。 在广州,他们既享受生活的高效和便利,又厌恶人与人之间的冷漠和疏离。

《浊水漂流》

“异化”,闫冰习惯用这个词形容《雨打芭蕉》中人们的状态。在离广州不远,共享同一种粤语文化的香港,都市生活不可见的“难”被导演李骏硕精确记录。21岁那年,他作为学生记者在深水埗通州街底下采访,无意间瞥见注射毒品的瘾君子,他们露宿街头,当街脱裤,毫不在意他人的眼光。那一幕是他后来拍摄《浊水漂流》的灵感来源,片中除去吸毒者,他还塑造了越南船民、外国难民、女性露宿者等更多香港底层人群。

从他们的眼里看过去,香港可不是商业港片中的光鲜亮丽、浪漫小资。他们所生活的深水埗贫民区和底层、边缘人群的困境,是超出大众认知范畴的。影片中帮助流浪人的社工何姑娘来自中产精英阶层,她住在高楼豪宅,窗外就是繁华的维多利亚港。片中刻画了两个阶层看似友好,实则存在些许对立的状态。何姑娘倾力相助,而被救助者却未必有义务接纳。

《浊水漂流》在FIRST得到了广泛的赞誉,并斩获评委会特别奖。这个结果并不稀奇,关注边缘和底层人是FIRST这样一个民间电影节所承担的社会责任,同时也被认为一种政治正确。但是《浊水漂流》从现象真实的角度,是否真的有刻画出香港底层人的困境?在香港,影片上映后网络上出现不少香港人给出的差评,普遍的观点是,电影中反映的情况过于简化,实际上在真实生活中,不同群体、性别、种族的无家可归者,所面对的困境是不同的。

FIRST的观众对于内地电影的在地性零容忍,对于香港电影则不然,其实也显示出对陌生化的宽容,和缺乏比较空间而产生的偏见。《单读》主编吴琦认为,总体来说,这届FIRST的导演对于城市生活的书写过于生硬。“不了解,又要急于下总结,甚至急于告诉大家什么是正确的城市生活,这一切都来得非常地急切。”

可以两全的郊区

“你是哪里人?”从2015~2021六年的时间里,《故乡异客》的导演李崧鸣的回答从“西南”到“贵州”再到“毕节”越来越具体。

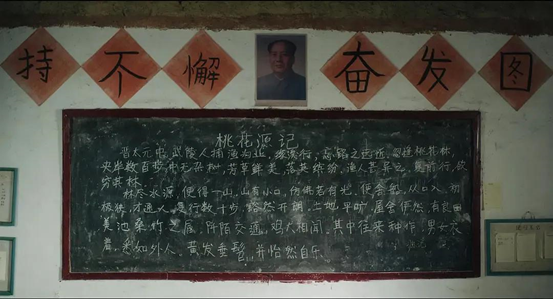

《故乡异客》

回乡的契机源于一次极端意外情况。2017年李崧鸣患上脑膜炎,与同样病危的外婆住在一家医院。“为了孙儿,您要好好活着,我还得给您拍一部电影”,对外婆说这番话的时候,李崧鸣没想太多,只是想鼓励外婆坚强一些。当他真正严肃地构思起拍摄外婆的电影时,脑子里一片空白。2015年父亲去世后,他与家乡的连接变得更加疏离。回家奔丧时,走在故乡的土地上,他一边走一边在想“完蛋了,这个地方彻底不属于我了”。

发现故乡的魅力是一回事,但是李崧鸣离不开北京,他的精神状态还困在那里。但回乡后返京,他寻找到了中间的选择:去燕郊。从作者的角度出发,他喜欢燕郊的“漂泊感”。燕郊是一个离北京有40多公里的地方,已属河北地界。近年来越来越受到北漂者的欢迎,并因其每日通勤所花费的时间成本过高,但房价便宜,被北漂称为“睡城”。

《水草长生》

《水草长生》的导演荀伟平也在寻找一种中间出路。经历了在外十几年求学工作的流离失所后,他回到家乡拍摄电影,开始站在孕育他成长的土地上。不是衣锦还乡,也不是狼狈还乡。而是重新思考这片土地如何让未来更自由、更宜居、更值得依恋。

这两年待在故乡,荀伟平发现在那里依然可以不掉线地进行远程工作。因为技术的进步,他发现大城市在慢慢地释放一些人,让他们流向农村,回到父辈和祖辈过去生活的地方。今天面对新的情况,他不是没有回去的可能性。未来他还会待在故乡拍电影,随着农民一起日出而作,日落而息。闻鸡鸣狗吠、插秧种田、下雨不外出、早睡早起,感受每个季节的变化,节气的真实触感。

怡然自得的小城

农村和都市并非二元对立,在三四线城市生活,是一种中间的生活模式,也日渐成为更多文艺片导演观察的对象。因为空间的狭小,人们的公共生活交织在一起,人与人之间的关系更紧密,其中发生的故事有着不一样的质感。

《山河小叙》

“您的电影是在常州拍的?我还以为是台北”。《山河小叙》的映后谈里,有观众问导演王曦德。这是一部讲述女性如何走出伤痛的电影。极少出现车牌号、路牌和标志性建筑,人物对话也没有使用方言,相对来说是去地域化的。有观众看完猜错,或者只能大概以南/北方来划分故事背景,不足为奇。

至于常州样貌像台北的猜测,也自有其道理。在过去的十年,中国江浙沪地区已经难以见到贫富差距,城市化发展之迅速,早已超越曾经的经济重镇东北三省和珠江三角洲。

不过仔细观察,《山河小叙》也不全是没有地域属性,王曦德认为这个故事不是只有发生在常州才成立。它可以发生在苏州、无锡等江南的其他地方,但是它一定是偏南方的小城市。“片中有关于水土的想象,语言的感受,我本身生活轨迹里面存在的东西,它也是地域性。”

也有观众好奇,为何《山河小叙》没有使用方言对白。王曦德回应:“我们的主演并不是常州人,但是我也知道只要用常州方言,相对来说就会化解语言上的尴尬。但是中国人现在的交流也是在用普通话交流。”他的观点给了我们一个提醒,书写小城市的文艺片里用方言对话是主流现象,也许是为了凸显地域特色,也许是为了塑造人物。但我们对方言电影太习以为常,反而忽视了现实生活中方言的消失。

我们也太习惯听到关于乡愁的叙事,也较少了解许多导演回乡拍片仅仅是因为环境熟悉,资金花费少,拍摄上比较顺利。常州对于王曦德来说,面积不大,堪景方便,场景与场景之间距离不远。至于乡愁,无从谈起。幼年时,王曦德想逃离常州,辗转多地后选择回到那里。从他记事以来,常州的城市化发展就不断进行着,没有那种记忆中的留存,也没有多深的情感。

“对于我一个这么宅的人,说乡愁不是很假吗?也许再过10年、20年,它对我来说会有新的意义。但是现在对于我来说,它暂时还处在一个有意义和没有意义之间。”

片中的裁缝铺在主流视域中已消失许久,在《山河小叙》中又被拉回到观众视野当中。起先选择裁缝铺作为主要场景,是基于主人公不愿与他人过多交流的剧情需要。但在王曦德骑着自行车造访常州大大小小的裁缝铺时,他渐渐意识到这部电影也承载着一些社会功能,比如记录下类似于裁缝铺的处于边缘,甚至即将消失的业态。“可能在未来的《山河小叙》时空里,这个裁缝铺开不下去了。”

裁缝店的出现也迅速勾起人们对于一座城市肌理和生存现状的认知,如果不是这部电影,我们很难钻到一家裁缝店去观察它的经营方式,它的主人身上会有什么样的故事。

《老郑飞到天上去了》

《老郑飞到天上去了》虽然是一部完成度并不高的作品。但是这部电影所关注的城市和人群,给我们提供了另一种观察小城市的视角。老郑是一位妻离子散、没有工作的中年男人,他原本打算自尽,却无意因为一次“做好事”成为直播网红,进而找到了自我存在的价值。

这部电影在甘肃玉门取景。玉门是一个被现代化进程抛弃的西北小城,曾经的新中国第一座石油工业城市。1998年后,玉门的石油产量急剧下降,人们先后搬迁出城,如今城市极其落败,当地房价1000元/平方米也无人问津。片中老郑住的居民楼看起来像是上个世纪80年代的建筑,街道上的其他房子也显出老态空洞,了无生气。

《老郑飞到天上去了》的地域性与老郑很匹配,关于玉门的描绘也极其重要,我们只有随着故事进入到这个环境,思考人物的处境,才能从真正意义上理解现实中像老郑这样的中年男人。

戏剧真实并不等同于现实真实,剧本的写作方法也常常有技巧和套路。但是借由这些具体地域中的具体故事,我们才明白在多元文化交融的中国,有那么多被遮蔽的困境等待理解,有那么多的对话需要展开。这是我们需要FIRST这样的民间电影节的理由,在更多更具体的地域故事中,拓展彼此的对话空间,理解他人,也安放自己的位置。

本文来自微信公众号:故乡与世界(ID:homeandworld),作者:调反唱唱