摘要:本文采用深度访谈的方法,访谈了42个丁克个案,了解他们主动放弃生育的原因,结果发现丁克是社会化的结果,而社会化是终身的过程。未成年时期产生丁克想法主要源自原生家庭的影响;初显成人期主要源自探索人生、事业和爱情时,家庭之外的因素形塑了个人的生育观;完全成年期主要源自配偶和其他已婚育群体的影响。

部分丁克与低生育意愿者在生育的结构性制约因素方面有交叉,但丁克因其社会化历程,普遍对于人生和孩子的意义有较多思考。在初显成人期逐渐延长的社会中,重视家庭的情感功能对于社会化孩子、社会化青年具有重要意义。

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:高玉春(上海大学社会学院,美国加州大学戴维斯分校社会学院联合培养博士),原文标题:《社会化视角下的丁克现象》,头图来自:视觉中国

一、研究背景:本土化了的丁克概念

丁克,即“双职工,没有孩子”(double income no kids,DINK)的家庭,原本是自愿不育的形式之一[1]。自愿不育译自英文voluntary childless/childfree,其中childfree一词是1972年美国成立的旨在维护自愿无孩者权益的“全国非父母组织”率先提出的,用以代表有生育能力,但是不想生孩子的人,以区别于childless,即想要孩子但是生理性不育的人[2][3]。

李银河认为,丁克的社会学正规术语就是自愿不育[4],她在上世纪90年代初调查北京地区自愿不育群体时,就将未婚人士纳入受访对象范围[5]。“丁克”一词在引入到中国后,其概念已经本土化,不再局限于已婚夫妇,也包括没有生孩意愿的未婚群体—这点可从当前的丁克实践得以佐证,网络上的丁克社区汇聚了大量已婚、离异和未婚人群,他们共同的核心标签就是“不想要孩子”。

由于鼓励生育主义是人类繁衍至今相通的社会规范,所以为人父母往往被视为正常的人生发展阶段,一种生理需要,一个恰当的性别角色社会化的信号[6];我国更是有“不孝有三,无后为大”“多子多福”等沿袭已久的生育规范。

然而近些年持续推后的初婚初育年龄、一孩生育率的下降等现象预示着丁克及其后备军群体将扩大,因为东西方社会都已证明,大龄未婚(多以40岁为标准)、重复推迟生育是特定年龄后人们没有孩子的最显著预测因素[7][8][9]。在这些背景下,挑战传统规范的丁克现象是否意味着丁克群体经历了特殊的社会化过程,以至于他们没能形成为人父母的意愿?国内外已有研究均无法回答此问题。

纵观国外丁克研究,主要围绕四个中心议题:谁选择丁克,为什么选择丁克,丁克的后果,外界对丁克的偏见及丁克对偏见的回应[10]。研究发现,西方社会中追求自由的生活是人们选择丁克的主要动机[11]。

我国对丁克的实证研究极少,其中,90年代初的调查发现丁克们不要孩子的首要原因是对中国人口膨胀的担忧[12],十几年后丁克们强调养孩子的时间、精力和金钱投入等环境因素的影响[13]。这些研究有助于外界理解丁克现象,但不能解答丁克与非丁克既然同处于鼓励生育的社会中,为何是丁克,而不是其他人追求自由、关注人口议题、受到环境因素制约。

带着这些问题,笔者期望探寻丁克们最早产生丁克想法的时机和原因,从而分析哪些社会化经历会影响个人的生育意愿。

二、理论回顾:社会化是终身的历程

社会化是指个人被协助成为社会群体一员的方式,“协助”一词表明社会化不是单边的,新成员在社会化过程中同样具有能动性,选择性接收社会化的信息,并且他们也可能社会化老成员[14]。社会化的结果可能是正面的,为社会所期待,也可能是负面的[15]。

以往认为社会化的对象是孩子,主要发生场所是家庭,现在学术界认识到社会化是持续终身的过程,可以由一系列个体,包括父母、教师、同龄人、兄弟姐妹等完成;也可以由学校、媒体、网络、职场和其他机构所完成[16]。

生命周期的每个阶段都可能经历社会化,本文将生命历程划分为三个阶段:未成年时期、初显成人期和完全成年期。其中未成年时期又可以分为孩童期和青少年期,世界卫生组织界定的青少年期处于孩童期和成年期之间,年龄段为10~19岁。

孩童期的社会学研究主要关注家庭,尤其是早期亲子关系对孩子后期行为的影响[17];青少年期的社会化研究关注同辈群体的影响,这些影响在青春期时段达到高峰,但父母在该阶段仍有重要影响力[18]。这里按照国内习惯,将未成年时期设定为18岁以前。

在过去,平均初婚、初育年龄较早,而工业社会需要受过教育的员工,因此许多人在18岁之后继续学业,需要较长间隔才能步入婚姻、建立与成年地位相关联的角色身份,但该时期也和青少年期有很大不同,个体相对更自由、更独立。这一全新的、历史上前所未有的生命历程阶段被称为初显成人期[19]。初显成人期是个人从少年末期到成年角色期的过渡阶段,首要特征是家庭的力量减弱,个人尝试性进行自我身份的探索,以自我社会化为主[20]。

初显成人期与完全成年期的年龄界限并不绝对,因为二者之间主要以人生重要事件,特别是事业和情感稳定为边界,事业稳定是指职业方向较为明确,且工作相对趋于稳定;情感稳定是指步入婚姻或者有了打算长期相处的对象。

保守来看,美国当代青年的初显成人期是18~25岁,但实际上人口学特征表明,18~29岁更准确覆盖该阶段美国青年的状态——18岁意味着告别中学,29岁时大多数人开始构建成年生活阶段,结婚、为人父母、有长期工作[21]。

我国青年在2006~2017年间,初婚、初育平均年龄均向后推延3岁,分别达到26.5岁、27.3岁[22],鉴于此,本文将初显成人期的阶段宽泛设定为18~29岁,但个体丁克如果结婚较晚,其初显成人期的上限高于29岁。

完全成年期意味着个人逐渐确立稳定的职业方向与亲密关系,自我身份认知更明确,并在社会上扮演为人配偶、为人父母等角色。根本上,获得成人地位的核心标准是青年人学会自给自足以及接受自己的责任。

多数研究关注该阶段个体在社会化过程中作为主体,而非客体的角色[23]。当然有些人即使为人父母,也没能肩负起相应的责任,因此,以初婚或者初育年龄界定完全成年期仅是非常粗略的标准,本文将其设定为29岁以上,但个体丁克如果结婚较早,其完全成年期的下限低于29岁。

三、研究方法

本研究采用深度访谈的方式进行。2019~2020年,笔者通过私人关系、上海某丁克群、豆瓣和知乎的丁克社区招募了约50位受访者(含台湾籍),招募标准包括:以前没有孩子、未来不打算要孩子;自认为自己是丁克;非独身主义者。

本文选取42位出生于1972~1990年间的大陆丁克进行分析,其中26位居于上海,16位居于北京、杭州、成都、重庆、兰州等地,受制于地域、时间、经济等因素,最终有22位受访者以面对面访谈或者微信语音电话访谈+线下见面的方式进行,20位以电话/微信语音电话访谈,不曾见面。所有访谈时长在50~200分钟之间,在征得受访者同意后对访谈内容进行了录音,微信通话前也告知受访者要录音,并承诺匿名。

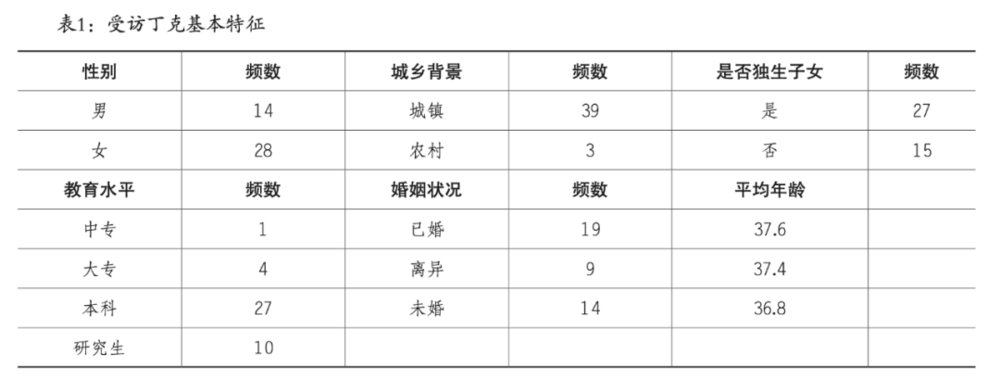

受访者基本情况如表1所示。出生于城镇的受访丁克居多,且多数是独生子女、拥有本科及以上学历。受访者平均年龄37岁(年龄统一按照2020年计算,下同),标准差5.05。

1. 未成年时期与原生家庭

首先,丁克在未成年时期对父母行为的观察,奠定了他们对夫妻关系、亲子关系的初体验,任何关系的不和谐都可能影响孩子的婚姻观、生育观、性格与心理健康。

有6位受访丁克的父母离异,其中2位的父母在他们高中或大学阶段离婚,这2位都否认父母离异与他们的丁克决定具有相关性;另外4位父母离异时,最小者不满1岁,最大者10岁左右,其中3位认为父母离异对他们的丁克决定有直接影响。

现居上海的东东(33岁,女,未婚,大专,财会职业)选择丁克的根源是对婚姻没有信心。访谈时,她开门见山谈起自己不要孩子的原因:“我对‘丁克’这个词是根深蒂固,可能在我的原始基因里就带出来的,可能(早)就有了,只是之前不知道这就是丁克,因为我是一直不喜欢孩子的。”继续交流下去,才知道父母在她出生8个月时闹离婚,在她两三岁时正式分开,她跟着爷爷奶奶长大。讲到这里东东说:

我承认我丁克(是)受到原生家庭影响的,我是觉得如果没有孩子我离婚就是我自己的事情......因为我父母的离婚对我的伤害是很大的,所以我不想把这种伤害延续到我的孩子身上......我不能保证我离婚了,他也能一样幸福,万一他有一天不幸福呢,对吧?就是为了这百分之一的概率我都不想让他有,那我只能不让他来到这个世上,就不会让他受到这种伤害了,因为我不能保证我会不会离婚嘛。

那么,有孩子的话,东东是否愿意为了孩子停留在不幸福的婚姻中?答案是也许会,但她内心并不认同这种做法:“中国很多家庭为了孩子不离婚的,夫妻两个都没有什么感情的,说不定我有了孩子,我也会从孩子角度考虑,我也会将就,那就会委屈我自己,那我又不愿委屈我自己。”

既不愿意在婚姻中委屈自己,又不希望追求个人幸福时伤害孩子,对东东而言,最优解就是“那我就不生孩子,不离婚最好,离婚了也不会伤害到他”。

东东的话语透露出对个人婚姻质量的强烈不确定性,以及对假想孩子幸福指数的在意。国内离婚率连续十几年上升的事实意味着亲历或者见证父母分开的孩子数量上升,但离异不等于父母、孩子更不幸福,不离异也不等于夫妻和睦融洽,只要是频繁争吵的家庭,孩子都会受到负面影响。

有五位丁克的父母虽未离婚,但争吵尤为频繁,为孩子树立了负面的家庭角色榜样,直接导致他们在未成年期就产生丁克想法。

31岁的灵灵在国外获得硕士学位,目前在某外企工作,原生家庭在当地社会经济地位良好,她几年前已在上海购房。灵灵看到孩子是父母产生争执的源泉之一:很小觉得不是很想要孩子,最早有这样的想法本身是因为父母关系不是特别好,经常吵架的时候会带上我,例如“你今天没有带孩子”,类似这种把我带上,就是那种感觉—有孩子并不是件很开心的事情。

灵灵的家庭呈现中国家庭中父母吵吵闹闹的一面,“长大了发现我爸妈这种关系在中国父母身上是很普遍的,不说是特别特别差的那种,只是我小时候属于比较敏感的(孩子类型),感受到的会比较多一点”。夫妻争吵并非不相容,而是争吵成为他们习以为常的相处方式之一;在面对孩子时,夫妻又呈现中国家庭中父母对子女无条件付出的另一面:

我小时候我父母就是对我略带牺牲的那种,不管任何东西,都想留给我,其他什么都不重要,能给我的就给我,但是他们还是表现出了他们为我牺牲,他们还是让我知道了他们在为我牺牲,然后他们就付出了很多、很累,然后从小我就觉得有孩子就是件特别特别累的事情。

父母因为孩子争吵,又为孩子辛苦付出的场景构成了灵灵对有孩子家庭的理解,她认为自己有孩子以后,很可能再现原生家庭的氛围,一方面会过度牺牲自己,“其实这些在孩子看来,他其实会觉得他会为你造成很大的负担”,另一方面,她的性格与父亲一样,“对越亲近的人越容易情绪失控”。

有三位丁克与灵灵类似,认为自己“遗传”了父母一方或者双方不太好的风格,并有很大可能延续到未来的子女身上,中止恶性循环的办法就是自己放弃生育。

其次,原生家庭的结构性因素导致孩子产生少生孩子的想法。38岁的小北(男,离异,本科)现在上海创业,他成长于不甚富裕的农村家庭,学生时代父母常常四处借钱筹措三个孩子的学费、书本费。小北初中时听说了“丁克”这个词语,他基于社会总人口和家庭的现实经济状况,以孩子的逻辑考虑丁克,认为不生孩子有利于降低失业率,还可以用省下来的钱帮助家人:

一个家庭有这么多孩子的话,肯定压力很大的,然后那时候就想,首先是丁克多了的话,失业率就少了嘛......然后我们家有姊妹三个,如果我选择丁克的话,那我这块负担,就是说,有时候我有一些余钱的话,他们需要的时候我就可以拿出来帮助他们。

最后,未成年人除了在家庭进行社会化,学校、媒体也是社会化的重要途径。阿庆(男,45岁,离异,本科)在广州从事外贸职业,他青少年时期从报纸上得知世界上有人选择不要孩子:

我现在很清晰的一个印象,就是我当时看了一个报纸上的新闻,应该是1990年左右......那个时候好像还是西德,它就报道他们那里的年轻人很多选择不要小孩,他们就是崇尚那种比较自由的生活。

我当时一下看到以后,就有一种,“哎,这也是一种人生的选择、生活的选择,也不是说一定好像要小孩这种生活”,就产生了(丁克想法),就一直差不多这样坚持下来了,一直没动摇过。

阿庆几年前离异,原因和小北类似,均是前妻在婚后几年想要孩子,不同之处在于小北前妻婚前就想要孩子,而阿庆前妻婚前就是丁克,婚后几年看到亲朋好友生了孩子,遂决定放弃丁克。这也说明有些人将丁克作为一种人生观,根植于内心,自产生就不动摇;有些人将丁克作为要不要孩子的利弊权衡结果,会随着特定情况调整自己的生育意愿,但只要是深思熟虑后负责任的决定,都是个人选择。

东东、灵灵和小北均是因为家庭的影响模糊产生不喜欢孩子、不要孩子的想法后,到中学或者大学时代才通过老师、书报等渠道知道“丁克”这个词语,原有的想法与新的刺激在碰撞后变得清晰;阿庆的丁克心路历程与此相反,他先通过报纸获得了有关丁克的概念认知,后确立个人对丁克生活的感性认知。

可以肯定的是,当代生活方式的多元化和信息传播的便利性,使得极早知道丁克等术语的孩子越来越多,接受丁克这一生活方式的人也会相应增多。

2. 初显成人期的自我探索与追求

青年在初显成人期的主要特征包括:进行身份探索,逐渐明确自己是谁、想要什么,在爱情和工作方面期望长期发展;这种探索也意味着爱情、工作和居住地等方面的流动性;同时,享有相对较高自主权让该阶段的青年倾向自我关注[21]。

自我探索的途径可以是事业或者爱情方面的直接经历,也可以是阅读书籍与观察社会现象获得的间接体验,还可以是二者的结合,从而对人生的意义、婚育的意义产生思考。43岁的阿彬是上海人,本科学历,在进入现在的事业单位工作前,他于30岁左右遭遇事业上的不顺利,加上恰好读了佛教方面的书籍,认同佛教所说“众生皆苦”:

当时(是)人生的低谷,在低谷会想很多......我就在那个时候想,好像也没必要要孩子吧......佛教说众生皆苦,就是人生是很苦的,这跟你贫贱富贵、地位高低没有关系,不说你有钱人、当官的,这是世界上一些事物的本质,你逃都逃不掉......我也没有信心教育好孩子,我同事的大部分小孩周末要学四门课,连吃午饭的时间都没有,这哪叫什么人生啊?折腾自己,折腾孩子。

小锦(女,35岁,成都人,大专,IT文职)产生丁克想法的契机也是直接经历与间接体验的结合。十几年前,她读大学时某高校发生了投毒案,恰好她又得知班里有宿舍集体霸凌同寝室友,这让小锦感到愤怒和难以理解,对自己从小受到的教育感到困惑:

因为我小的时候我爸爸妈妈都是说,比如说别人打了我,我爸会这样说,“他打你,你就走开,你走开他就打不到你了”;但是我周围的人(的)爸爸妈妈都是这样教的,“他打你,你就打回去”,(我家里教的)和别人的完全不一样。

小锦从她遵循的行为准则与周围人的格格不入,产生对自己信守的价值理念的质疑,进而导致她没有信心可以毫不混乱地向孩子传递正直又能自保的价值观,她将自己不要孩子的理由与父母沟通后,父母表示理解和支持。

情感方面的探索也可能让一些人产生丁克想法。36岁的豆豆是上海人,本科学历,从事文职工作,她在青少年时期至二十多岁时喜欢同性,与其他女性恋爱时认为两个女性没有办法生孩子:“那个时候就觉得不会结婚,也对小孩没有什么兴趣。第一,当初觉得很害怕疼,生孩子很疼;然后那个时候也觉得自己对孩子就是负责不起来。”

快30岁时,豆豆和丈夫相恋,对未来家庭生活的想象和规划有了调整,她坦言:“那个时候因为我特别爱他,暗暗地对自己说,我哪怕跟他生猴子(孩子)也是可以的。但是真正结婚了之后反而不想生了,当然也不是说爱情消失了——觉得还是不想像这样子(生孩子)”。

他们夫妇婚后继续丁克的原因根本上还是俩人都不喜欢孩子,而且频繁看到身边年轻的父母因为辅导孩子作业、送孩子去课外班而劳心劳力,于是时常庆幸他们选择了丁克。

事实上,这几位丁克以及其他一些初显成人期产生丁克想法的人一样,在自我探索时,对于“不想要什么”似乎更加清晰,而对于“我想要什么”不一定有明确的答案。小华(47岁,已婚20余年,本科,自营公司)则是例外,她在读书时也曾考虑和爱人生一个孩子,但在工作中逐渐意识到“在工作上面实现自我是一个我自己比较喜欢的状态”,然而女性追求自我实现往往面临难以平衡家庭照料职责的困难,因此小华选择丁克,并在婚前告诉丈夫她的想法,丈夫理解并支持她的决定。

3. 完全成年期的育儿压力隐忧

完全成年期表明个体步入成年人角色,对自己的行为负责任。虽然大龄未婚并不等于不负责任,但其初显成人期与完全成年期的边界较难界定,方便起见,这里按照惯习,主要考察28位已婚与离异丁克在完全成年期产生丁克意向的路径。

这28位受访者中,18位是独生子女,10位非独生,只有两位的婚姻是独生子女与非独生子女的结合,其余均是独生子女、非独生子女各自结合。此外,11位独生子女、3位非独生是在完全成年期产生丁克想法。

独生、非独生在婚后产生丁克想法者数量差异较大,从受访独生子女的丁克原因分析,他们的父母贯彻了少生孩子的理念,独生子女本人也较少与其他孩子持续互动获得多样情感体验,两个独生子女结合后,较容易就人生优先项是自己的生活质量达成共识,并且在与父母沟通丁克决定时,往往有较高的话语权;完全成年期产生丁克想法的非独个案太少,只能推测他们的生育观念与独生子女一样,由过去成长经历塑形,如果没有在未成年期和成年初始期产生丁克想法,两个非独生子女结合后,较难接受不生孩子的想法。

整体上,完全成年期产生丁克想法主要通过以下路径:

一是夫妻一方原本有丁克想法,另一方受到配偶影响决定丁克;

二是夫妇原本并无丁克想法,推迟生育过程中受到外界已婚育家庭等影响,协商决定丁克;

三是推迟生育过程中一方先有丁克想法,另一方追随。

首先,追随配偶选择丁克的人既有男性,也有女性,上文小华丈夫和受访者阿融都是追随妻子丁克的代表。阿融生于1990年,原生家庭父母关系紧张,他与母亲关系也较紧张。大学毕业后阿融为了摆脱原生家庭的影响到上海从事金融行业的工作,25岁相亲遇到了现在的妻子,也接受了妻子因为不喜欢孩子而丁克的决定,但阿融并不完全出于对妻子的顺从选择丁克,而是主动思考有孩无孩对他和妻子生活的影响。

阿融总结了自己不要孩子的三点要素:

一是,夫妇平时工作忙碌,照料孩子必然需要父母介入,他能接受和父母保持电话联络,但完全不能接受父母,特别是母亲来到上海,再次“闯入”他的生活。该要素暗含着结构性约束与原生家庭对个人婚育生活的影响。

二是,夫妇俩生活很充实,对眼下生活很满意,平时有许多共同话题和共同的计划。这意味着陪伴式两性关系可以替代亲子关系提供的情感满足感。

三是,阿融用“密集型的投入模式”来形容孩子对父母精力的占用,他观察到同事中有一些“特别鸡娃”,即使有条件请保姆或老年父母帮忙照料孩子,但年轻的父母依然需要监管孩子的学业,还要考虑学区房。

第三点是阿融最为恐惧的:“因为他们的那个鸡血程度都实在太鸡血了,以至于,比如说我前两个理由还可以算是厌恶型,这个是属于胆战心惊型。”该要素表明生育意愿在个体步入完全成年期后,依然受到来自其他已育家庭的社会化。

当然,还有些人在确立恋爱关系或者结婚前告知另一半他们未来不想要孩子,另一半如果没有像小华丈夫、阿融这样从心底想清楚个人为何丁克,仅是出于对这段感情的珍惜而在婚前顺从另一半的意愿同意丁克,实际内心认为对方所谓的丁克只是随便说说,或者认为结婚后能改变对方,那么婚后几年俩人很可能因为要不要孩子面临冲突,万一解决冲突的方式方法不当,会加速消磨感情,导致婚姻终止,有三位离异受访者的情况均是如此。这说明不同主体对客体婚育观念社会化的力度不同。

还有些夫妻在推迟生育的过程中产生了丁克想法。44岁的小乐成长于西北某省会城市,独生女,在当地获得硕士学历后,继续留在当地工作,从小到大的生活圈中闻所未闻出于非生理原因、主动选择丁克的人。

十几年前她与丈夫结婚时也考虑生孩子,“但是绝对不是说发自内心地去想什么‘因为爱孩子(而)想要一个孩子’,而是说你结了婚了,就按照正常的这种逻辑,就肯定是应该有这种(生孩)想法”。小乐的话语中体现了生育文化对她的规训,以至于她将婚后要孩子视为“正常”“应该”的行为,而非思考生育对个人的意义。

小乐夫妇之所以没能尽快落实生育意愿,主要是当时俩人经济条件一般,双方家庭没有提供经济支援,且双方父母明确表示不会帮忙照料孩子,所以小乐夫妇计划过几年条件好转时再要孩子:“如果真的想要小孩的话,你肯定要各方面条件要好,你起码对小孩也是一个负责任的事情。”这表明他们的生育决策将孩子的福祉考虑在内。

在推迟生育的过程中,俩人看到有孩子的家庭围绕孩子,生活“鸡飞狗跳”,小乐开始自省个人为人父母的能力和意愿:“自己把自己都没活清楚了,你再弄得他(孩子)来,你要是弄出来,你是不是就要对他负责?你要什么都还想要好的,要是给不了,那我还弄这干啥?我还把自己也弄到最后人不人鬼不鬼的。”

对孩子以及成年人生活质量的在意,让小乐产生丁克想法。进一步巩固小乐丁克意愿的因素是她和丈夫原生家庭均不和谐,小乐的父母频繁争吵,老年也没有和解,夹在中间的小乐不禁问父母:“我请你们生我了?经过我同意了,就把我生下来?现在你们不是害我吗?”

她对父母的疑问也是一些丁克共同的顾虑,他们担心孩子如果不幸福,会质疑当初为何生下他们。也就是说,丁克并不因为父母赋予孩子生命就将孩子视为父母的附属品,他们由己及人地考虑到孩子在思想和情感方面有自主意识。

五、结论与讨论

1. 丁克是社会化的结果

已有研究认为,阻碍人们生育意愿实现的因素包括:

一是,结构性因素,如经济压力、住房紧张、教育给女性的赋权等;

二是,人口学因素,如晚婚晚育导致生育意愿下降和不孕不育概率增大;

三是,生理和心理因素,如工作经历和以往生育经历可能抑制个人再生育意愿[24]。

完全成年期推迟生育的过程中决定丁克的人,严格意义上并不算零生育意愿群体,选择放弃生育的原因与上述结构性因素有较多交叉,但是,所有阶段产生丁克想法的人对人生的意义、孩子的意义都有较多思考,有些人将丁克生活上升为一种人生观。不管怎样,丁克想法不是与生俱来,不是凭空而来,而是社会化的结果。

整体上,未成年时期产生丁克想法主要源自原生家庭的影响,尤其父母是孩子效仿的榜样,此外孩子还从老师、书报、网络等渠道获得多元生活方式的信息,这些家庭外的影响力在当今社会更加显著;初显成人期师长的影响力下降,与同辈群体和传播媒介的互动让个体将获得的信息转化为对个人、对社会的思考,在自我身份探索过程中意识到自己需要什么或者不需要什么,以自我社会化为主;完全成年期个体主要受到伴侣和其他已婚育家庭的影响产生丁克想法。

从产生不要孩子的想法到彻底将丁克作为生活方式或者人生观多是深思熟虑后的决定,这与其他文化中的研究一致,即不要孩子很少是单次决定的结果或者出于单一原因[25]。选择丁克后,持续进行的社会化历程也可能改变个体的想法,在育龄期结束前放弃丁克。

2. 初显成人期的延长会增加丁克概率

当代产业结构对知识型员工的需求、部分行业学历的内卷化、硕士研究生招生规模的扩大等因素共同作用于青年受教育年限的延长,步入社会后他们往往面临职场、房价的双重压力,非体制内单位工作的流动性还会加剧他们的不稳定感;与此同时,市场上丰富的娱乐选项与便捷的生活服务供给降低青年对婚姻的刚需。

因此,青年将较长时间停留在初显成人期,而初显成人期的个体既不需要履行为人父母的角色,又相对独立于自己的父母,所以该阶段的青年往往具有较明显的个人主义特征[26]。

从本文受访者来看,单身丁克平均年龄约37岁,他们的工作相比父母一代不稳定性增强,绝大多数就职于非体制内单位,毕业后更换过至少两份工作;然而,他们的感情比事业还要不稳定,也更加迷茫—尽管几乎所有人都向往稳定的亲密关系,但丁克圈择偶范围小,他们又不愿意为了结婚而结婚,毕竟他们观察到身边婚姻满意度高的比例较小,所以许多丁克宁愿享受自由的单身生活。

近几年我国婚姻登记数量的持续下降表明上述想法并非丁克群体独有,延长的初显成人期会将部分原本有生育意愿的人转化为主动享受无孩生活的丁克。

3. 家庭扮演重要的社会化角色

帕森斯认为,家庭最重要的职能就是社会化孩子[27],父母应当采用的策略从强化理论基础上的强化-惩罚,逐渐演变为建立在依恋理论基础上的及时回应、情感沟通[28],家庭中亲密关系的重要性被强调。

但是,父母离异并不等于孩子一定不幸福。已有研究认为父母离异对儿童、青少年的影响,由“严重影响说”发展到“有限影响说”[29],离异家庭的子女与完整家庭的子女在学业、心理、行为、交往等指标上并无显著差异,反而频繁争吵的完整家庭中子女承受更多的负面影响[30]。

从受到不和谐的原生家庭影响而选择丁克的案例来看,他们的父母无论是否离异,都没有在亲子关系、两性关系上展示足够的安全感或者温暖,丁克也没能习得养育孩子是件幸福和富有成就感的事情,超过一半的受访者直言不喜欢孩子。

家庭除了社会化孩子,还发挥社会化其他育龄青年的作用,该功能的重要性似乎被忽视。所有受访丁克或多或少观察到身边已育(中产)家庭展露出“儿童中心、专家指导、情感投入、劳动密集、经济昂贵”式育儿竞赛[31],表现为:家庭成员因为孩子照料、孩子教育等问题矛盾重重;父母在家庭、职场之间疲于奔命,并以孩子为中心安排个人闲暇;老年人退出职场后接棒照料子女的子女;等等。

丁克们将其归为“孩子的代价”,而难以感同身受育儿的快乐,从而巩固了自己的丁克信念。反过来,丁克家庭也可能成为社会化的主体,影响一部分未婚育群体的生育决策。

家庭依托于社会而存在。在计划经济向社会主义市场经济转型过程中,国家没能接手某些社会服务职能,或者部分职能和服务转移到个体和家庭当中[32],导致家庭最重要、最无可替代的养育孩子、情感陪伴职能不堪重负或者难以有效履行。

对每个现代人而言,家是人类自然情感和生命意义的载体,更是“丰富的情感需求(爱情、亲情以及依赖性)的港湾”[33]。社会政策的制定应当立足于维护家庭发挥情感纽带的作用,从而让家庭在社会化孩子和青年时,传递出温暖的伦理底色。

参考文献:

[1]Peterson H. Fifty shades of freedom. Voluntary childlessness as women’s ultimate liberation[j]. Pergamon:Women’s Studies International Forum,2015,53:182-191.

[2]Healey J. Rejecting reproduction:The national organization for non-parents and childfree activism in 1970s America[J]. Journal of Women’s History,2016,28(1):131-156.

[3][11]Agrillo C,Nelini C. Childfree by choice:A review[J]. Journal of Cultural Geography,2008,25(3):347-363.

[4]李银河 . 李银河说爱情[M]. 北京:北京十月文艺出版社,2019.

[5][12]李银河 . 中国婚姻家庭及其变迁[M]. 哈尔滨:黑龙江出版社,1995.

[6]Hoffman S R,Levant R F. A comparison of childfree and child-anticipated married couples[J]. Family Relations, 1985,34(2):197-203.

[7]Hayford S R. Marriage(still)matters:The contribution of demographic change to trends in childlessness in the United States[J]. Demography,2013,50(5):1641-1661.

[8]Fiori F,Rinesi F,Graham E. Choosing to remain childless? A comparative study of fertility intentions among women and men in Italy and Britain[J]. European Journal of Population,2017,33(3):319-350.

[9]Retherford R D,Ogawa N,Matsukura R. Late marriage and less marriage in Japan[J]. Population and Development Review,2001,27(1):65-102.

[10]Shapiro G. Voluntary childlessness:A critical review of the literature[J]. Studies in the Maternal. 2014,6(1):1-15.

[13]沈福来 .“我选择丁克的原因”之研究[D]. 上海:华东师范大学,2009.

[14][16][23]Grusec J E,Hastings P D. Handbook of socialization:Theory and research[M]. New York:Guilford Publications,2014.

[15]Kochanska G,Boldt L J,Goffin K C. Early relational experience:A foundation for the unfolding dynamics of parentchild socialization[J]. Child Development Perspectives,2019,13(1):41-47.

[17]Belsky J,Steinberg L,Draper P. Childhood experience,interpersonal development,and reproductive strategy:An evolutionary theory of socialization[J]. Child Development,1991,62(4):647-670.

[18]Steinberg L,Monahan K C. Age differences in resistance to peer inf luence[J]. Developmental Psychology,2007, 43(6):1531-1543.

[19]Arnett J J. Emerging adulthood:What is it,and what is it good for?[J]. Child development perspectives,2007,1(2):68-73.

[20]Heinz W R. Self-socialization and post traditional society[J]. Advances in Life Course Research,2002,7(1):41-64.

[21][26]Arnett J J. Emerging adulthood:The winding road from the late teens through the twenties[M]. New York:Oxford University Press,2014.

[22]陈卫,段媛媛 . 中国近 10 年来的生育水平与趋势[J]. 人口研究,2019(1):3-17.

[24]吴帆 . 生育意愿研究:理论与实证[J]. 社会学研究,2020(4):218-240+246.

[25]Mynarska M,Matysiak A,Rybińska A,et al. Diverse paths into childlessness over the life course[J]. Advances in Life Course Research,2015,25:35-48.

[27]Bales R F,Parsons T. Family:Socialization and interaction process[M]. Illinois:Free Press,1955.

[28]Maccoby E E. The role of parents in the socialization of children:An historical overview[J]. Developmental Psychology,1992,28(6):1006-1017.

[29]徐安琪,叶文振 . 父母离婚对子女的影响及其制约因素—来自上海的调查[J]. 中国社会科学,2001(6):137- 149+207.

[30]张春泥 . 当代中国青年父母离婚对子女发展的影响—基于 CFPS 2010—2014 的经验研究[J]. 中国青年研究, 2017(1):5-16.

[31]Williams J. Reshaping the work-family debate:Why men and class matter[M]. Massachusetts:Harvard University Press,2010.

[32]计迎春,郑真真 . 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学,2018(8):143-161.

[33]肖瑛 .“家”作为方法:中国社会理论的一种尝试[J]. 中国社会科学,2020(11):172-191+208.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:高玉春